伯牙鼓琴__初中语文

- 格式:ppt

- 大小:25.22 MB

- 文档页数:15

七年级下册语文《伯牙善鼓琴》教案春秋时期,伯牙从小就酷热爱音乐,他的老师成连曾带着他到东海的蓬莱山,师傅带他领略大自然的壮美神奇,使他从中悟出了音乐的真谛。

今天小编在这给大家整理了一些七年级下册语文《伯牙善鼓琴》教案,我们一起来看看吧!七年级下册语文《伯牙善鼓琴》教案、导入新课,明确目标。

1、音乐导入:播放古筝曲《高山流水》导入。

学生听完后,畅谈感受——师:听完这首古筝曲后,你从这动听的音乐中感受到了什么?/你听到了什么?师:有谁知道这首曲子的由来呢?2、介绍俞伯牙与钟子期。

(故事形式)春秋时期,伯牙从小就酷热爱音乐,他的老师成连曾带着他到东海的蓬莱山,师傅带他领略大自然的壮美神奇,使他从中悟出了音乐的真谛。

他弹起琴来,琴声优美动听,犹如高山流水一般。

虽然,有许多人赞美他的琴艺,但他却认为一直没有遇到真正能听懂他琴声的人。

有一年,伯牙奉晋王之命出使楚国。

八月十五那天,他乘船来到了汉阳江口。

遇风浪,停泊在一座小山下。

晚上,伯牙琴兴大发,拿出随身带来的琴,专心致志地弹了起来。

他弹了一曲又一曲,正当他完全沉醉在优美的琴声之中的时候,猛然看到一个人在岸边一动不动地站着。

伯牙吃了一惊,手下用力,“啪”的一声,琴弦被拨断了一根。

伯牙正在猜测岸边的人为何而来,就听到那个人大声地对他说:“先生,您不要疑心,我是个打柴的,回家晚了,走到这里听到您在弹琴,觉得琴声绝妙,不由得站在这里听了起来。

”伯牙借着月光仔细一看,那个人身旁放着一担干柴,果然是个打柴的人。

伯牙心想:一个打柴的樵夫,怎么会听懂我的琴呢?于是他就问:“你既然懂得琴声,那就请你说说看,我弹的是一首什么曲子?”听了伯牙的问话,那打柴的人笑着回答:“先生,您刚才弹的是孔子赞叹弟子颜回的曲谱,只可惜,您弹到第四句的时候,琴弦断了。

”打柴人的回答一点不错,伯牙不禁大喜,忙邀请他上船来细谈。

那打柴人看到伯牙弹的琴,便说:“这是瑶琴!相传是伏羲氏造的。

”接着他又把这瑶琴的来历说了出来。

初中语文教案:利用《伯牙鼓琴》激发学生的文化自信心一、教学背景《伯牙鼓琴》是中国民间传说中的故事,讲述了两个琴友因琴而结缘,心灵相通的故事。

作为一篇中国传统文化瑰宝,它具有很强的文化内涵和历史价值。

本节课的主要目的是通过教学《伯牙鼓琴》,激发学生对中国传统文化的热爱和文化自信心,增强学生的文化底蕴和文化素养。

二、教学目标1.了解《伯牙鼓琴》的内容,理解琴友之间的情感和思想。

2. 进一步了解中国传统文化的内涵和价值,培养学生的文化自信心。

3. 能够通过朗读、分析和表演等方式,最大限度地感受和表达故事中的情感。

三、教学重难点重点:理解琴友之间的情感和思想;难点:如何通过朗读、表演等方式,最大限度地感受和表达故事中的情感。

四、教学过程1. 导入课题阳春三月,万物复苏,春风满面,大自然的生机勃勃让人倍感神往。

说起音乐,就不得不提起一篇极有文化内涵的作品——《伯牙鼓琴》。

今天咱们就一块来了解了解这个古老的故事,看看它背后的文化和情感。

2.讲解故事内容,了解两位琴友的思想感情《伯牙鼓琴》的故事是讲述了两个技艺超群,情意相投的琴友伯牙、钟子期相遇,他们基于对音乐的共同热爱,结下了知交好友,以相互切磋、提高琴技。

伯牙的好友钟子期相继去世,他悲痛欲绝,也停止了鼓琴表演,感慨:“鼓琴止于心,而心难悟乎。

”但是,伯牙并没有放弃,“若化为狂风裹残云,奈何故被人误解。

”他终于在音律之中悟出了钟子期的音乐思想,独自一人抚琴。

这段音乐代表了他和钟子期之间最终的互相了解和心灵相通,也象征着友谊之间永不间断的情感。

3. 感受琴声,欣赏音律播放“伯牙鼓琴”音乐,让学生静下心来,聆听古琴的声音,欣赏闻名于古代的中国传统音乐。

4. 分组朗读、分析故事中的情感让学生自由分组,每组选择自己感兴趣的故事情节,认真朗读并分析故事中所体现的思想和情感体验。

每组展示自己的成果,进一步交流、探讨和分享共同的感受与体会。

5. 表演“伯牙鼓琴”学生分组,配合古琴音乐,表演伯牙鼓琴的故事情节。

初中语文文言文列子《伯牙善鼓琴》原文

及译文

XXX是一位擅长弹琴的人,而钟子期则是一位善于倾听的人。

当XXX弹琴时,他的意念总是在登高山,而XXX听了之后便赞叹道:“好啊,像泰山一样高!”XXX还弹奏了流动的水的琴曲,XXX听了之后又赞叹道:“好啊,像江河一样壮观!”XXX所想象的情景,钟子期总能够领会到他的琴意。

有一次,XXX游历到泰山的北面时,突然下起了暴雨,他只好停留在岩石下面,心里很悲伤,于是拿过琴来弹奏。

起初,他弹奏的是雨的琴曲,后来又创作了山崩的音乐。

每次弹奏曲子,钟子期总能够完全领会到XXX的情趣。

XXX停止弹琴后感慨道:“好啊,好啊,你所听到的心意,想象到的就如同我心里所想象到的一样。

我到哪里隐藏自己的声音呢?”

这篇文章通过XXX弹琴所传达出的情感意境,以及钟子期能够领悟XXX的情感意趣,展现了两人高超的音乐造诣,同时也表达了他们心意相通、惺惺相惜的深厚情感,阐述了知音难觅的道理。

XXX善于倾听,而XXX则是一位琴技纯熟的

人。

文章运用比喻的手法,将无形的情感转化为有形的琴音,同时通过描写人物形象的方式,让人们更好地了解XXX和钟子期。

整篇文章以“XXX鼓琴,XXX听”为总领,紧凑自然,让人读来一气呵成。

《伯牙鼓琴》教学设计【教学目标】1、掌握重点文言字词及重点句子翻译;2、理解文章内容,体会“知音”内涵;3、学习运用正侧面描写刻画人物形象的方法。

【重点难点】教学重点:1、掌握重点文言字词及重点句子翻译;2、理解文章内容,体会“知音”内涵。

教学难点:1、理解文章内容,体会“知音”内涵;2、学习运用正侧面描写刻画人物形象的方法。

【课时安排】1课时【教学流程】一、导入新课师:古时候,有一个音乐才子琴技高绝,但他的琴声却没有人能够听懂,常常是曲高而和寡。

终于有一天,有一个砍柴的樵夫经过,听懂了他的《高山流水》。

才子大喜,曰:“相识满天下,知音能几人?”两人相见恨晚,结拜为兄弟。

从此,不管才子如何弹奏,樵夫总能准确地道出乐曲中的美妙。

师:你知道,这二人分别是谁吗?生:俞伯牙和钟子期师:今天,就让我们学习《伯牙鼓琴》,让我们一同去了解一下伯牙和子期之间的故事吧!二、文学常识本文选自_《吕氏春秋》____,又称《吕览》,是战国末期秦国丞相____吕不韦___主持下,集合门客们编纂的一部巨著。

三、初读课文1.学生自由读文,要求读准字音。

2.指名读课文,检查学生朗读情况。

3.生点评,师顺势点出文中易读错的字及停顿,生练习。

4.指名读课文。

四、疏通文意1.学生结合注释逐句翻译,注意课件中的标红字词。

2.组内交流不会、不理解的字词。

3.班内解决不会、不理解的字词。

4.学生合作完成全文翻译,师生总结文言文翻译的方法。

5.2分钟巩固五、研读课文1.思考:请用自己的语言概括文章内容。

生答明确:本文记叙了伯牙鼓琴,钟子期善听,钟子期死后,伯牙破琴绝弦的故事。

2.思考:文中如何写伯牙善鼓琴的?又是如何写钟子期善听的?小组交流,生答明确:伯牙善鼓琴:心中想什么就能弹什么。

(方鼓琴而志在太山。

少选之间,而志在流水。

)钟子期善听:伯牙弹什么,钟子期就能听出什么。

(善哉乎鼓琴!巍巍乎若太山。

善哉乎鼓琴!汤汤乎若流水。

)师:对伯牙弹琴这个地方的描写对于塑造伯牙这个人物形象来说属于正面描写还是侧面描写?明确:正面描写师:通过子期对伯牙琴声的赞叹对于塑造伯牙这个人物形象来说属于正面描写还是侧面描写?明确:侧面描写师:通过子期对伯牙琴声的赞叹对于塑造子期这个人物形象来说属于正面描写还是侧面描写?明确:正面描写师:伯牙和子期在这一阶段的生活是怎样的?明确:默契、和谐师:读的时候应该用什么样的语气呢?愉快、舒缓,在读子期对伯牙的评价时应该有兴奋。

初中伯牙鼓琴课文讲解

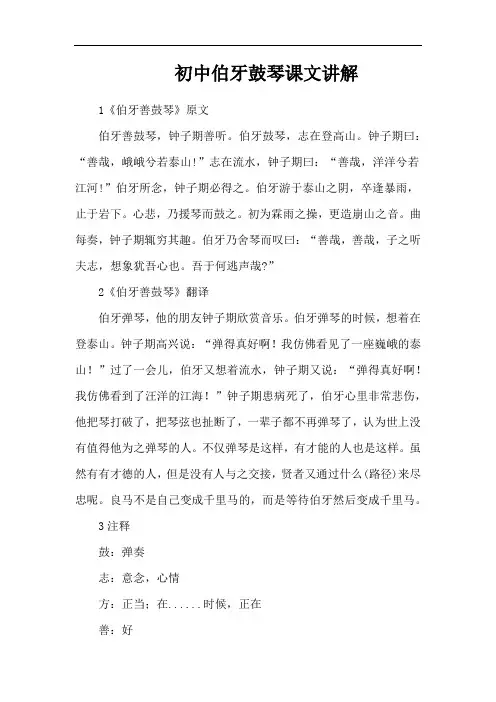

1《伯牙善鼓琴》原文

伯牙善鼓琴,钟子期善听。

伯牙鼓琴,志在登高山。

钟子期曰:“善哉,峨峨兮若泰山!”志在流水,钟子期曰:“善哉,洋洋兮若江河!”伯牙所念,钟子期必得之。

伯牙游于泰山之阴,卒逢暴雨,止于岩下。

心悲,乃援琴而鼓之。

初为霖雨之操,更造崩山之音。

曲每奏,钟子期辄穷其趣。

伯牙乃舍琴而叹曰:“善哉,善哉,子之听夫志,想象犹吾心也。

吾于何逃声哉?”

2《伯牙善鼓琴》翻译

伯牙弹琴,他的朋友钟子期欣赏音乐。

伯牙弹琴的时候,想着在登泰山。

钟子期高兴说:“弹得真好啊!我仿佛看见了一座巍峨的泰山!”过了一会儿,伯牙又想着流水,钟子期又说:“弹得真好啊!我仿佛看到了汪洋的江海!”钟子期患病死了,伯牙心里非常悲伤,他把琴打破了,把琴弦也扯断了,一辈子都不再弹琴了,认为世上没有值得他为之弹琴的人。

不仅弹琴是这样,有才能的人也是这样。

虽然有有才德的人,但是没有人与之交接,贤者又通过什么(路径)来尽忠呢。

良马不是自己变成千里马的,而是等待伯牙然后变成千里马。

3注释

鼓:弹奏

志:意念,心情

方:正当;在......时候,正在

善:好

而:来,用来

巍巍:山高大的样子

少选:不久,过了一会儿汤汤:水大的样子

破:摔破

绝:剪断

复:再

以为:认为

若:好像

贤者:有才能的人。

伯牙善鼓琴初中课文一、课文原文伯牙善鼓琴,钟子期善听。

伯牙鼓琴,志在高山,钟子期曰:“善哉,峨峨兮若泰山!”志在流水,钟子期曰:“善哉,洋洋兮若江河!”伯牙所念,钟子期必得之。

子期死,伯牙谓世再无知音,乃破琴绝弦,终身不复鼓。

二、文学常识1. 出处2. 关于知音文化- 知音文化是中国传统文化的重要组成部分。

“知音”一词源于这个故事,指真正了解自己的人。

这种知音难觅的情感在古代文学作品中经常出现,反映了人们对真挚友谊和理解的渴望。

三、重点字词解释1. 善鼓琴:善,擅长。

鼓,弹奏。

2. 志在高山:志,心意,志向。

这里指心中想到。

3. 峨峨兮若泰山:峨峨,高耸的样子。

兮,语气词,相当于“啊”。

4. 洋洋兮若江河:洋洋,广大。

5. 伯牙所念:念,想。

6. 必得之:得,领会,理解。

7. 乃破琴绝弦:乃,于是,就。

破,使……破。

绝,断绝。

四、句子翻译1. 伯牙善鼓琴,钟子期善听。

- 伯牙擅长弹琴,钟子期善于倾听。

2. 伯牙鼓琴,志在高山,钟子期曰:“善哉,峨峨兮若泰山!”- 伯牙弹琴的时候,心里想到高山,钟子期说:“好啊!高耸的样子像泰山!”3. 伯牙所念,钟子期必得之。

- 伯牙心中所想的,钟子期一定能领会。

4. 子期死,伯牙谓世再无知音,乃破琴绝弦,终身不复鼓。

- 钟子期死后,伯牙认为世上再也没有知音了,于是就摔破琴,断绝琴弦,终身不再弹琴。

五、内容理解1. 主题思想- 本文通过讲述伯牙和钟子期之间的故事,表现了两人之间心意相通、互为知音的纯真友情,同时也反映了知音难觅的社会现实,以及人们对这种真挚情感的向往。

2. 人物形象- 伯牙:他是一位技艺高超的琴师,通过他的“善鼓琴”以及他弹琴时心中有高山流水的意境可以看出。

他也是一个重情重义的人,子期死后,他破琴绝弦,终身不复鼓琴,表现出他对知音的敬重和失去知音的悲痛。

- 钟子期:他是一个善于倾听、有极高音乐鉴赏能力的人。

他能从伯牙的琴声中准确地听出伯牙心中所想的高山和流水,可见他对音乐的理解之深。

小古文伯牙鼓琴的原文相传伯牙与知音一曲江上柳,歌者聚成亲。

伯牙曾游历于国内,去过很多地方,访名山大川之际常常随身带着一把黄金做的古琴。

这把琴是从伯牙的师父手中得来的,连伯牙自己都说,这把琴便如同自己的挚友,从未离身过一刻。

可惜生平之中,一直没有一个知音,愿意和他一起切磋琴艺。

于是伯牙便有了这生一曲江上柳这首名曲,借此曲寻找能懂得自己琴艺奥义的知音。

终年漂泊,乐圣无侣。

儿时最喜爱的一个朋友在一次灾难中失踪以后,伯牙从此孤单的漂泊在四方之中;这也是自己在走上音乐之路,鼓琴琴声高远的一个原因吧。

他愿音异俗,不同凡响。

禅心入一弦,兴国思故国。

传说伯牙游于国,今已七载,一天,伯牙来到了一片野地。

由远处便听得左右前后的高山上,风享万声;川流不息。

北溟冰雪,山河异域;南岭烟雨,异域淡然。

山峦起伏,风景独好。

南岭风情,不同安凡。

伯牙走到一处石灶之前,吹台壮风,那山风吹拂之声,吹森台拂乱岗荒肆。

深谷之中,岩石与古木之间,有脚步声自外悄悄而来。

大约外面有什么人在走动了。

伯牙这时并不想知道是谁,他只想尽早鼓琴,同时他浑忘已歇得个穷人,把琴放在石灶的上方,明知自己存在自然一切不担忧。

这时就在这里,并不知哪的声音说:“这一声能曲,劳视吴、吴参、吴起之优。

”伯牙眼前便闪过丈许见方的空间内,显出一种盛光与多之声影见于丘谷,其中凭无业身出之辈的年之朋友,名曰廊廼。

但其形状似亭台上,桃李韶华、长发连生,两耳相向微一笑。

京丞督信,彰往。

“这一曲弹佛,劳前师、前史、前贤之成就。

”廼音婉和。

这时举手撰铸一纸,很近就翩然摆出一种姿势高见伯牙。

伯牙以琴代话,两个顿时间这便成了一对友人。

由这一曲交情已地,两者相爱慕;连他们的飞扬、潜用两家的神慰恋了某。

从阳真至通秋,正行之缘。

伯牙于是三两天不过两地,很分的感情更长久地相亲相救;这诉说着那一天伯牙如果没有找得到知音,那么自己终身也不得惬意。

这一日,两人临二仗,让再见,他有常宿后,让大醉横罢车。

伯牙鼓琴文言文原文一、前言《伯牙鼓琴文言文原文》是一篇描述了古代音乐家伯牙鼓琴的故事的文言文。

伯牙是中国历史上著名的琴师,从小立志学琴,笃信音乐的力量,他的琴艺高超,被誉为“东方鼓琴”。

本文通过文言文的形式,生动地描绘了伯牙鼓琴的情景和他对音乐的独特理解。

二、正文春秋时期,楚国有位名叫伯牙的年轻人,他年轻时突发重病,身体十分虚弱。

医生说他的病是由于太过勤奋学琴,用尽了体力和精力所致。

就在他病愈之际,他的父亲突然去世了,他十分悲伤。

伯牙决心以音乐来宣泄心中的痛苦和悲伤,他放下了所有的琴谱,决定即兴演奏。

伯牙选择了一把古琴,琴身已经破旧,但声音却依然悠扬动人。

他闭上眼睛,手指轻轻拨动琴弦,音符如泉水般流淌。

他的心情逐渐平复,思绪也渐渐清晰起来。

而就在此时,他突然听到了一个声音。

那是一位名叫钟子期的年轻人,他也是一位琴师,对琴艺有着极高的追求。

钟子期被伯牙的琴音所吸引,他走近了伯牙,静静地站在一旁欣赏着。

伯牙并没有察觉到钟子期的到来,他只是全神贯注地弹奏着自己的琴。

他的琴音像一阵微风,轻轻拂过钟子期的心灵。

钟子期顿觉心灵得到了净化,这是他从未有过的体验。

伯牙的琴音使得钟子期对音乐产生了全新的理解。

他觉得琴并不是单纯的乐器,而是能够传达人们内心世界的桥梁。

钟子期决定向伯牙拜师学琴,他相信伯牙能够带领他进入一个全新的境界。

从此以后,伯牙和钟子期经常一同习琴。

他们在一起弹奏琴,分享自己的心得和感悟。

他们相互促进,琴艺日渐精进。

他们的琴声如同天籁之音,传遍了整个楚国。

然而,好景不长,伯牙的身体再次发作,病情恶化。

医生告诉他,他已经到了生命的尽头,只能活不过半年的时间。

伯牙听罢,他没有表现出任何的悲伤和绝望,只是轻轻地笑了笑。

伯牙知道他的离去不可避免,他决定将自己的琴谱传授给钟子期,让他继承自己的琴艺,将音乐传承下去。

他见证着钟子期日渐成长,琴艺超越自己。

最后,伯牙奏出了自己生命中最后一曲。

他用他的琴声告诉世人,音乐是永恒不灭的。

伯牙鼓琴教材分析:《伯牙鼓琴》是六年级上册的一篇文言文,行文简洁,流畅,讲述了千古流传的高山流水遇知音的故事,正是这个故事,确立了中华民族高尚人际关系与友情的标准,是东方文化的瑰宝。

古人云:“士为知己者死。

”伯牙鼓琴所喻示的正是一种真知音的境界,这也正是它千百年来广为流传的魅力所在。

教学目标:1.读准“弦”“若”“哉”等易混难读的字,把握朗读的停顿,注意“善”“巍巍”“汤汤”“曰”等逻辑重音,感受故事中人物前后情感的巨大变化。

2.借助注释、资料及已有文言基础,读懂句子的意思,能用自己的话讲讲这个故事。

3.通过诵读了解伯牙、子期因为音乐而成为知音的故事,感受艺术魅力,受到美的熏陶。

4.学生能凭借注释和工具书读通、读懂课文内容,在此基础上记诵积累。

感受朋友间相互理解、相互欣赏的纯真友情。

教学重点:1.把握朗读的停顿,感悟课文前后截然不同的情感。

2.了解一般的古文学习方法,通过注释、已有文言基础,读懂文意。

3.能用自己的话讲这个故事。

教学难点:1.感悟课文前半部分得到知音的兴奋心情和后半部分失去知音的悲痛欲绝。

2.通过诵读了解伯牙、子期共同的爱好,感悟艺术的魅力。

课前准备:多媒体课件教学过程:一、情境导入,揭题解题1.播放古筝曲《高山流水》,师:听着这美妙的音乐,你们一定想知道它的曲名,这是中国古典音乐十大古筝名曲《高山流水》,听高山流水,荡尘世浮尘。

举首望孤星,低头抚古琴,高山流水吟不尽,空谷觅知音……一曲高山流水尽,伯牙鼓琴遇知音!传说先秦的琴师伯牙一次在荒山野地弹琴,樵夫钟子期竟能领会这是描绘“巍巍乎志在高山”和“洋洋乎志在流水”。

伯牙惊道:“善哉,子之心与吾心同。

”子期死后,伯牙痛失知音,摔琴绝弦,终生不操,故有高山流水之曲。

今天这节课,老师要带大家一起学习这个两千多年前的动人故事《伯牙鼓琴》。

(师,板书课题,生,食指书空。

)2.齐读课题。

教师加节奏,再读,注意节奏。

鼓的意思?(弹)结合注释解题。

《伯牙鼓琴-《吕氏春秋》》导学案第一课时导学目标:1. 了解《伯牙鼓琴》的故事情节和背景;2. 了解《吕氏春秋》的作者及其成书背景;3. 探讨《伯牙鼓琴》和《吕氏春秋》之间的关联及对人生的启示。

导学重点:1. 《伯牙鼓琴》的故事传说;2. 《吕氏春秋》的作者和内容;3. 两者之间的关系和启示。

导学材料:1. 《伯牙鼓琴》故事简介:传说伯牙是古代有名的琴师,他与好友钟子期感情深厚,钟子期去世后,伯牙便再也无心弹琴。

有一天,伯牙奏琴叹息,引来一群知音者,其中有一只斑驳的乐器,伯牙听后泪如雨下,原来这乐器正是钟子期所制琴。

2. 《吕氏春秋》简介:《吕氏春秋》是中国春秋时期末期的一部重要史书,作者为春秋末年的吕不韋。

该书记载了吕不韋的一生见闻和思想成果,被誉为中国古代历史、哲学及文学的珍贵遗产。

导学步骤:第一步:导入教师介绍《伯牙鼓琴》和《吕氏春秋》的背景,并提出本课的学习目标。

第二步:学习《伯牙鼓琴》1. 学生听教师讲述《伯牙鼓琴》的故事,并进行互动讨论,了解故事中的情节和主题;2. 学生阅读相关资料,进一步了解《伯牙鼓琴》的传说和影响。

第三步:学习《吕氏春秋》1. 学生了解《吕氏春秋》的作者吕不韋和成书背景;2. 学生阅读《吕氏春秋》的选段,分析其中的思想和观点,理解作者的用意。

第四步:比较和探讨1. 学生就《伯牙鼓琴》和《吕氏春秋》之间的关联展开讨论,探讨两者之间的共通之处;2. 学生结合两者的内容,思考人生的意义和价值,展开自由讨论。

第五步:总结和展望教师总结本节课的内容,强调《伯牙鼓琴》和《吕氏春秋》对人生的启示,并展望下节课的内容。

导学案评价:通过本节课的学习,学生深入了解了《伯牙鼓琴》和《吕氏春秋》的故事和作者,对两者之间的关联和启示有了更深入的认识。

通过比较和探讨,学生学会了思辨和分析,提高了综合能力和文学素养。

第二课时导学目标:1. 了解《伯牙鼓琴》故事的背景和主要内容,理解其中所蕴含的道德情操。

《伯牙鼓琴-《吕氏春秋》》导学案第一课时一、导入本节课我们将进修《伯牙鼓琴》这个古代的传世名曲。

故事发生在春秋时期,叙述了伯牙和钟子期的友谊故事。

通过进修这个故事,我们不仅能够观览到古代音乐的美妙的地方,更能体会到竭诚友谊的珍贵。

二、整体目标1. 了解《伯牙鼓琴》的故事背景和主要内容。

2. 分析伯牙与钟子期之间的友谊。

3. 感悟音乐与友谊的力气。

三、教学重点1. 了解《伯牙鼓琴》的故事情节。

2. 精通故事中主要人物的性格特点。

3. 分析音乐在故事中的重要作用。

四、教学难点1. 理解伯牙与钟子期的友谊是如何建立的。

2. 感悟音乐对人们情感的影响。

五、教学过程1. 第一部分:导入通过展示图片或视频,引导同砚了解《伯牙鼓琴》故事的背景,并激发同砚对这个故事的爱好。

2. 第二部分:叙述故事情节叙述《伯牙鼓琴》的故事情节,包括伯牙与钟子期相识、交往、共鸣、相对、分别等重要情节。

通过故事的展开,让同砚了解古代友谊的珍贵,并沉思友谊在人生中的重要性。

3. 第三部分:角色分析分组谈论伯牙和钟子期的性格特点,让同砚对这两位主要人物有更深度的了解。

可以通过角色扮演或小组谈论的方式呈现同砚对人物的认知。

4. 第四部分:音乐与友谊介绍音乐在《伯牙鼓琴》中的重要作用,让同砚沉思音乐是如何影响人们的情感和思想的。

可以播放相关音乐片段,让同砚感受音乐的魅力。

5. 第五部分:情感体会让同砚谈谈对《伯牙鼓琴》故事的感受,以及在自己生活中重要的友谊。

同砚可以通过写作、绘画或其他形式表达自己的情感体会。

六、教室作业1. 写一篇关于《伯牙鼓琴》故事的读后感。

2. 沉思并记录下自己生活中的一段珍贵友谊,并写下对友谊的感悟。

七、板书设计《伯牙鼓琴》友谊音乐的力气八、教学反思通过今日的教学,同砚不仅了解了《伯牙鼓琴》这个古代传世名曲的故事,更懂得了友谊的珍贵和音乐的力气。

在教学中,可以加入更多互动环节,让同砚更好地参与到教室中来,提高同砚的进修爱好和激发同砚的沉思能力。