教育心理学 第六章 学习理论的发展与整合

- 格式:ppt

- 大小:186.00 KB

- 文档页数:33

第六章建构主义与人本主义学习理论教学目的与要求:通过本章学习让学生理解各种建构主义与人本主义学习理论的基本观点,初步了解如何根据相关理论开展教学。

教学重点和难点:本章重点是建构主义的基本观点;本章难点是个人建构主义理论。

教学时数:4学时第一节建构主义思想渊源与基本观点一、建构主义思想渊源建构主义是当前西方理论界处于主导地位的认识理论和教育理论,它对人的认识的产生,课程的开发设计、教学和学习活动的开展都有自己的一套主张。

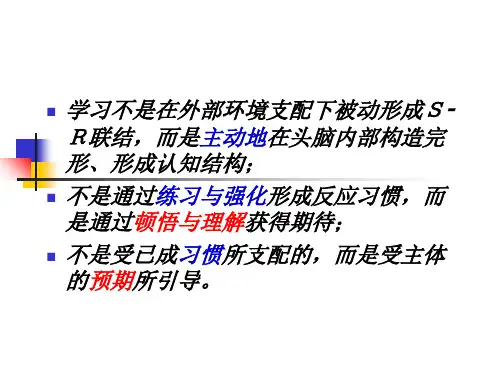

建构主义是认知主义的进一步发展,它更关注学习者如何以原有经验、心理结构和信念为基础为建构知识,更加强调学习的主观性、社会性和情景性。

从现实缘起来看,建构主义是针对传统教学的诸多弊端而提出的。

有人认为,在传统教学中,学生习得的知识存在不完整、不灵活等缺陷,无法在需要的时候加以运用,也无法在新的情境中有效迁移。

如何缩小学校学习与现实生活之间的差距,实现广泛而灵活的学习迁移,这是建构主义所关心的核心问题之一。

作为教育界的一种新的认识论和学习理论,建构主义对传统教学观念提出了尖锐的批评,对学习和教学作出了新的解释,以这种理论为基础,研究者提出了一系列改革的设想,这对改革传统教学具有重大意义。

本世纪对建构主义思想的发展作出重要贡献并将其应用于课堂和儿童学习与发展的主要有杜威、皮亚杰和维果茨基等人。

1.杜威的经验性学习理论杜威认为,真正的理解是与事物怎样动作和事情怎样做有关的,理解在本质上是联系动作的。

由此出发,他将立足于“行动”的学习与不确定情境中的探索联系在一起,正是情境内在独特的、积极的、不确定性才能使探索存在并激励和指导着探索的前进。

杜威强调,教育必须建立在经验的基础上,教育就是经验的生成和经验的改造,学生从经验中产生问题,而问题又可以激发他们运用探索的知识产生新概念。

2.维果茨基教育思想俄国杰出的心理学家维果茨基的研究,对于理解建构主义也是十分重要的。

维果茨基强调,个体的学习是在一定的历史、社会文化背景下进行的,社会可以对个体的学习发展起到重要的支持和促进作用。

陈琦著《教育心理学》(第二版):第六章建构主义学习理论1.建构主义的思想渊源与理论取向思想渊源建构主义是认知主义的进一步发展。

在皮亚杰的思想中已经有了建构的思想。

皮亚杰认为,知识既非来自主体,也非来自客体,个体是在与周围环境相互作用的过程中,逐步建构起关于外部世界的知识,从而使自身认知结构得到发展。

20世纪70年代末,以布鲁纳为首的美国教育心理学家将苏联教育心理学家维果茨基的思想介绍到美国,这对建构主义思想的发展起了极大的推动作用。

维果茨基强调,个体的学习是在一定的历史、社会文化背景下进行的,社会可以为个体的高级心理机能的发展起到重要的支持和促进作用,他特别强调活动和社会交往在人的心理发展中的突出作用。

他认为,高级的心理机能来源于外部动作的内化,这种内化不仅通过教学,也通过日常生活、游戏和劳动等来实现。

此外,杜威的经验性学习理论也对建构主义产生了重要影响。

杜威强调,教育必须建立在经验的基础之上,教育的实质就是经验的生长和经验的改造,学习就是在经验中、由于经验和为着经验的一种发展过程。

强调:意义不是独立于主体而存在的,个体的知识是通过人的主观能动性建构起来的建构主义的不同取向(一)激进建构主义这是在皮亚杰思想基础上发展起来的建构主义,以冯·格拉塞斯费尔德(von Glasersfeld)和斯泰费(Steffe)为代表。

激进建构主义有两条基本原则:(1)知识不是通过感觉被个体被动地接受的,而是由认知主体主动地建构起来的,建构是通过新旧经验的相互作用而实现的;(2)认识的机能是适应自己的经验世界,帮助组织自己的经验世界,而不是去发现本体论意义上的现实。

(二)社会建构主义与激进建构主义不同,社会建构主义是以维果茨基的理论为基础的建构主义,以鲍尔斯费尔德(H.Bauersfeld)和科布(P.Cobb)为代表。

它也在一定程度上对知识的确定性和客观性提出了怀疑,认为所有的认识都是有问题的,没有绝对优胜的观点,但它又比激进建构主义稍温和。

教育心理学中的学习与发展理论教育心理学是一门研究教育过程中涉及的心理问题的学科,包括学习与发展理论。

学习与发展理论旨在探索教育中学习和个体发展的相互关系,以及影响学习和发展的内部和外部因素。

本文将介绍教育心理学中学习与发展理论的主要观点,包括行为主义理论、认知发展理论和社会文化理论,并探讨其在教育实践中的应用。

一、行为主义理论行为主义理论将学习看作是一种对环境刺激作出反应的过程,强调学习与外部刺激之间的联系。

行为主义者认为个体的行为是通过条件反射和操作性条件作用形成的,学习的目标是改变个体的行为表现。

在教育实践中,行为主义理论注重外部奖励和惩罚,提倡对学习过程进行刺激和反馈,以促进学生的积极参与和学习成果。

二、认知发展理论认知发展理论关注个体在学习过程中的思维和认知发展。

该理论强调了个体对信息的主动处理和知识的建构过程。

著名的认知发展理论家皮亚杰认为,个体在认知发展中经历了感知运作阶段、前操作阶段、具体操作阶段和形式操作阶段等不同阶段。

教育者在教学中应考虑学生的认知水平和发展阶段,提供适当的学习任务和支持,以促进学生的认知发展。

三、社会文化理论社会文化理论强调学习和发展是社会和文化环境中的社会互动过程。

根据该理论,个体的学习和发展受到社会化和文化化过程的影响。

文化和社会环境提供了个体学习的内容和方式,个体通过与他人合作和参与社会实践来建构知识和技能。

在教育实践中,社会文化理论鼓励学生之间的合作和教师与学生之间的互动,创造积极的学习环境。

学习与发展理论的应用教育心理学中的学习与发展理论为教育实践提供了指导和参考。

在课堂教学中,教师可以根据学生的认知水平和学习目标,采用不同的教学策略,提供适当的学习材料和活动,以促进学生的学习和发展。

此外,教师还可以通过引导学生的自主学习和批判性思维,培养学生的学习兴趣和学习策略。

学习与发展理论的应用不仅局限于课堂教学,也可以推广到学校管理和教育政策制定中。

学校管理者可以根据学习与发展理论的观点,设计和优化学校的教育环境,提供有效的教育资源和支持措施,帮助学生充分发展潜能。

第一章C 1、在教育心理学看来,( )不仅是课堂管理研究的主要范畴,也是学习过程研究和教学设计研究所不能忽视的重要内容。

A.教学内容B.教学媒体C.教学环境D.评价/反思过程B2、1868年,俄国教育家乌申斯基出版了( ),对当时的心理学发展成果进行了总结,乌申斯基因此被称为“俄罗斯教育心理学的奠基人”。

A.《大教学论》B.《人是教育的对象》C.《教育心理学》D.《教育心理大纲》ACDE 3、教师在教育过程中主要涉及( )。

A.敬业精神B.职业素养C.专业知识D.专业技能E.教学风格[解析]教师这一要素主要涉及敬业精神、专业知识、专业技能和教学风格。

第二章C 2.去过几次小朋友的家,就能画出具体的路线图来,认知发展到哪一阶段的儿童能做到这种程度?( )A.感知运动阶段B.前运算阶段C.具体运算阶段D.形式运算阶段①感知运算阶段(0-2):这一阶段儿童的认知发展主要是感觉和动作的分化;②前运算阶段(2-7):儿童的思维已表现出了符号性的特点,他们能够通过表象和言语来表征内心世界和外部世界,但其思维仍是直觉性的、非逻辑性的,而且具有明显的自我中心特征;③具体运算阶段(7-12):这一阶段儿童已经具有了明显的符号性和逻辑性,儿童能进行简单的逻辑推演,克服了思维的自我中心性,但儿童的思维活动仍局限于具体的事物及日常经验,缺乏抽象性;④形式运算阶段(12-15):这一阶段儿童总体的思维特点是能够提出和检验假设,能监控和内省自己的思维活动,思维具有抽象性,能在头脑中设想出许多内容,这些内容可以与他们自身的经验无关。

A 14.学习书面语言的关键期是( )。

A.4-5岁B.5-6岁C.6-7岁D.7-8岁A ()是个体对自己的心里特征、人格特征、能力及自身社会价值的自我了解自我评价。

A.自我认识B.自我意识C.自我体验D.自我监控B ()是指学生借以获得信息、做出计划和解决问题的心理过程A认知过程B问题解决C自我意识D行动过程B 24.已有研究表明,儿童形状知觉形成的关键期一般在( )。

《教育心理学》教案(皮连生)第一章:教育心理学概述1.1 教育心理学的定义与发展历程1.2 教育心理学的研究对象与方法1.3 教育心理学的作用与意义1.4 教育心理学的基本理论框架第二章:学习理论2.1 行为主义学习理论2.2 认知主义学习理论2.3 建构主义学习理论2.4 社会文化理论第三章:学生心理与教育3.1 学生的认知发展3.2 学生的情绪情感与人格发展3.3 学生的动机与自我调控3.4 学生的个体差异与特殊需求第四章:教师心理与教育4.1 教师的职业素养与心理健康4.2 教师的教育观念与教学策略4.3 教师的课堂管理技巧4.4 教师的成长与发展第五章:课堂教育过程与实践5.1 课堂教学设计5.2 教学方法与策略5.3 课堂教学评价5.4 教育改革与实践探索第六章:学习动机与教育6.1 学习动机的概念与分类6.2 学习动机的影响因素6.3 激发与维持学习动机的策略6.4 学习动机与学习成果的关系第七章:学习策略与教育7.1 学习策略的定义与分类7.2 学习策略的影响因素与培养方法7.3 认知策略、元认知策略与资源管理策略7.4 学习策略在教学中的应用与实践第八章:记忆与教育8.1 记忆的认知过程与结构8.2 记忆的影响因素与提升策略8.3 记忆技巧在教学中的应用8.4 提高学生记忆效果的实践方法第九章:情绪、情感与教育9.1 情绪、情感的定义与分类9.2 情绪、情感的影响因素与作用9.3 情绪调节策略与心理健康教育9.4 情感教育在教学中的实施与方法第十章:挫折、压力与教育10.1 挫折与压力的概念及其对个体的影响10.2 挫折、压力产生的原因与应对策略10.3 教师在学生面对挫折、压力时的支持与引导10.4 挫折、压力教育在教学中的实践与应用第十一章:个体差异与教育11.1 智力差异与教育11.2 性格差异与教育11.3 能力差异与教育11.4 特殊需要学生的教育第十二章:群体心理与教育12.1 群体心理概述12.2 群体动力与群体行为12.3 同伴关系与社交技能教育12.4 班级管理与管理策略第十三章:跨文化教育心理学13.1 文化差异与教育13.2 跨文化教育心理学的研究方法13.3 跨文化教育实践与策略13.4 全球化背景下的教育心理挑战第十四章:教育心理学研究方法14.1 教育心理学研究设计14.2 量化研究与质化研究14.3 数据收集与分析方法第十五章:教育心理学发展趋势15.1 当代教育心理学面临的挑战15.2 教育心理学分支学科的发展15.3 教育心理学在教育改革中的作用15.4 未来教育心理学的发展方向重点和难点解析本《教育心理学》教案全面覆盖了教育心理学的基本概念、理论框架、实践应用和发展趋势。

《教育心理学》教案一、第一章:教育心理学概述1. 教学目标:了解教育心理学的基本概念和研究对象。

理解教育心理学的研究方法和应用领域。

掌握教育心理学的基本理论和研究发展。

2. 教学内容:教育心理学的定义和研究对象。

教育心理学的研究方法:实验研究、观察研究、调查研究等。

教育心理学的历史发展:行为主义、认知主义、建构主义等。

3. 教学活动:引入教育心理学的概念,引导学生思考教育中的心理现象。

通过案例分析,让学生了解教育心理学的研究方法和应用领域。

小组讨论,探讨教育心理学的发展趋势和未来展望。

二、第二章:学习理论1. 教学目标:了解学习的基本概念和过程。

理解不同学习理论的基本观点和应用。

掌握学习的分类和教学策略。

2. 教学内容:学习的基本概念和过程:行为学习、认知学习、情感学习等。

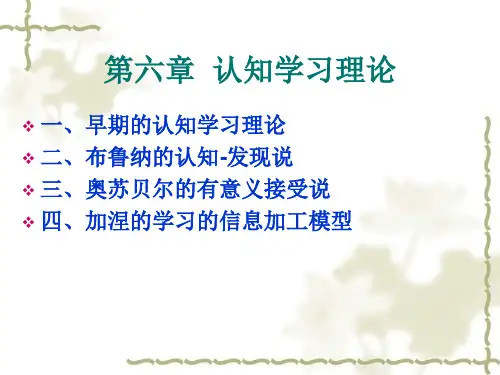

行为主义学习理论:斯金纳的操作性条件反射、桑代克的试误说等。

认知主义学习理论:布鲁纳的认知结构学习、奥苏贝尔的认知同化理论等。

3. 教学活动:通过实验或案例,让学生体验学习的过程和效果。

小组讨论,比较不同学习理论的优缺点和适用情境。

设计教学活动,让学生运用学习理论进行教学设计和实施。

三、第三章:发展心理学1. 教学目标:了解发展的基本概念和心理发展过程。

理解不同发展阶段的特点和心理需求。

掌握发展的心理理论和教育策略。

2. 教学内容:发展的基本概念和心理发展过程:生理发展、认知发展、社会情感发展等。

不同发展阶段的特点和心理需求:婴儿期、幼儿期、儿童期、青少年期等。

心理理论的发展和教育的关联:认知发展理论、情感发展理论等。

3. 教学活动:通过观察婴儿或幼儿的行为,让学生了解不同发展阶段的特点。

小组讨论,分析不同发展阶段的心理需求和教育策略。

设计教学活动,考虑学生的不同发展水平,提供适当的教育支持。

四、第四章:个体差异与特殊教育1. 教学目标:了解个体差异的基本概念和原因。

理解特殊教育的定义和目标。

掌握个体差异的教育策略和特殊教育的教学方法。