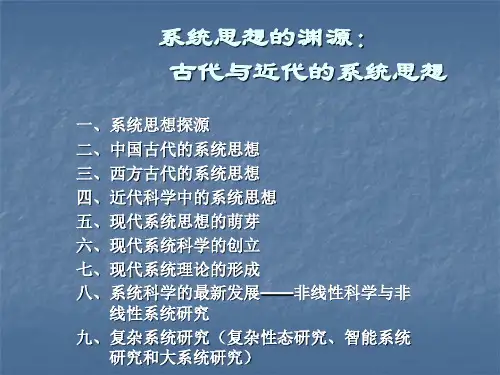

系统科学-系统思想的渊源-古代与近代的系统思想

- 格式:ppt

- 大小:157.50 KB

- 文档页数:44

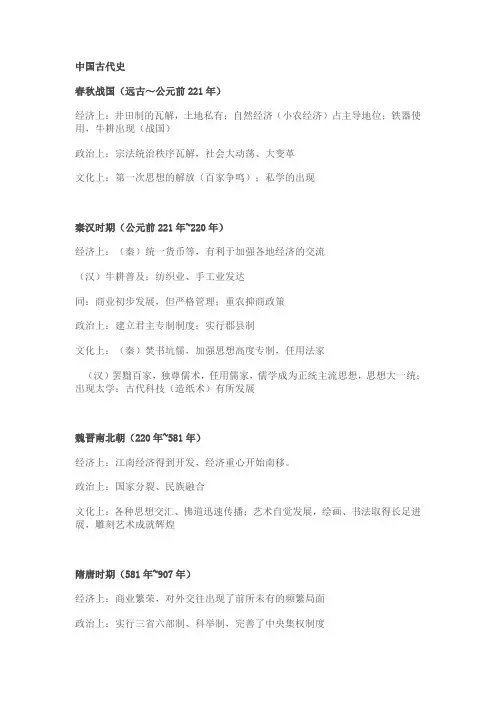

中国古代史春秋战国(远古~公元前221年)经济上:井田制的瓦解,土地私有;自然经济(小农经济)占主导地位;铁器使用,牛耕出现(战国)政治上:宗法统治秩序瓦解,社会大动荡、大变革文化上:第一次思想的解放(百家争鸣);私学的出现秦汉时期(公元前221年~220年)经济上:(秦)统一货币等,有利于加强各地经济的交流(汉)牛耕普及;纺织业、手工业发达同:商业初步发展,但严格管理;重农抑商政策政治上:建立君主专制制度;实行郡县制文化上:(秦)焚书坑儒,加强思想高度专制,任用法家(汉)罢黜百家,独尊儒术,任用儒家,儒学成为正统主流思想,思想大一统;出现太学;古代科技(造纸术)有所发展魏晋南北朝(220年~581年)经济上:江南经济得到开发,经济重心开始南移。

政治上:国家分裂、民族融合文化上:各种思想交汇、佛道迅速传播;艺术自觉发展,绘画、书法取得长足进展,雕刻艺术成就辉煌隋唐时期(581年~907年)经济上:商业繁荣,对外交往出现了前所未有的频繁局面政治上:实行三省六部制、科举制,完善了中央集权制度文化上:“三教合一”、儒学复兴;书画艺术大放异彩,唐诗进入黄金时期;雕版印刷与火药应用,标志科技发展进入新阶段宋明清时期(宋元907~960-1276~1368年;明清1368年~1840年)经济上:(宋)商运发展迅速(明清)商品经济活跃(商品经济的空前发展;资本主义萌芽出现,发展缓慢,产生雇佣关系;手工业、商业繁盛;商品流通扩大);但自然经济仍占统治地位,资本主义萌芽的发展受到严重阻碍(闭关锁国、海禁、明清王朝压抑工商业)政治上:市民阶层进一步壮大;但君主专制空前强化文化上:倡导个性解放的新思想出现(反封建民主思想产生);但正统思想仍占据统治地位(宋明理学),并进一步禁锢了思想;科学技术处于世界领先地位晚清时期(1840年~1912年)经济上:列强侵略,自然经济逐渐解体;开埠后国内外市场的扩大;通商口岸城市的发展带动周边地区的发展;外国资本主义入侵;一战时期,民族资本主义产生并得到初步发展,产生了新的经济因素;西方工业文明的传入;两次鸦片战争失败的刺激政治上:处于封建社会末期,内部危机严重;产生民族资产阶级,壮大了中国无产阶级力量列强侵略(1840年开始),中国沦为半殖民地半封建社会;“闭关锁国”局面被打破,被迫开放;新兴的民族资产阶级登上政治舞台兴起救亡运动(民国初年);维护封建统治的需要文化上:19世纪中期(鸦片战争后)新思想萌发(原因:欧美资本主义国家崛起(经济);侵略造成的民族危机;封建统治危机的加深(以上两点都属于政治);“经世致用”思想(文化));西学东渐;民主思想的传播19世纪60年代~90年代,洋务运动(60年代,“自强”;90年代,“求富”)使中国近代化科技起步19世纪90年代,向西方学习“器物”(坚船利炮)到“制度”(君主立宪制),资产阶级维新思想产生并成为新思潮主流,民主革命思想进一步传播,民主共和逐步深入人心,“实业救国”和“民主共和”成为两大社会思潮;资产阶级维新思想进一步发展19世界末20世纪初,资产阶级革命派用暴力推翻清政府,三民主义中国近代史民国时期(1912年~1949年)第一阶段:从中华民国建立到五四运动前(1912年1月~1919年5月)。

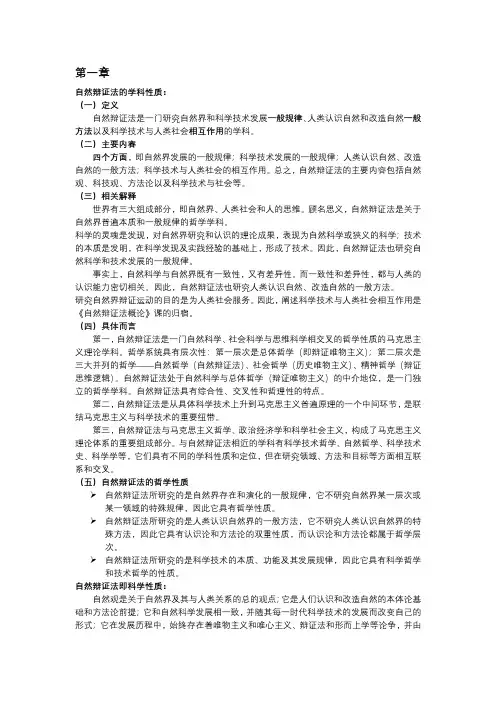

1、自然辨证法的研究对象、内容及学科性质。

答(1)自然辩证法的对象:自然界发展和科学技术发展的一般规律、人类认识和改造自然的一般方法以及科学技术在社会发展中的作用。

(2)自然辩证法的内容:l)辩证唯物主义的自然观自然观:是人们对自然界的总体看法。

辩证唯物主义的自然观:①是马克思主义关于自然界的本质及其发展规律的根本观点;②是对自然界的存在方式、演化发展以及人与自然的关系作唯物辨证的说明;③还包括对人工自然的演化、人与人工自然关系的阐述。

2)辩证唯物主义的科学技术方法论科学技术方法论:是人们对科学技术研究中所应用的各种方法的哲学概括。

辩证唯物主义的科学技术方法论:是马克思主义关于人类认识和改造自然的一般方法的理论。

它包括:对科学研究方法、工程技术方法、系统科学方法的哲学概括。

3)辩证唯物主义的科学技术观科学技术观:是人们对科学技术的总体看法。

辩证唯物主义的科学技术观:是马克思主义关于科学技术的本质及其发展规律的根本观点。

包括:对科学技术的性质、结构、功能及其发展规律的闹述。

(3)自然辩证法的学科性质:是一门自然科学、社会科学与思维科学相交叉的哲学性质的学科。

它从自然观、认识论、方法论与价值论方面,研究科学技术及其与社会的关系,是科学技术研究的思想理论基础。

2、如何理解古代朴素自然观、近代机械唯物主义自然观与辩证唯物主义自然观之间的思想关联?1)古代朴素唯物主义自然观1、渊源:生产力发展要求走出神话思维;素朴自然科学基础上形成自然哲学;2、观点:自然界统一于具体物质形态;自然界处于永恒变化发展中。

3、特点:直观性;猜测性;思辨性4、地位:哲学上成为马克思主义自然观的思想渊源。

科学上孕育了许多以后得到发展和证实的天才预见。

2)机械唯物主义自然观1、思想渊源:原子论思想与古代机械世界观;伽利略和牛顿的经典力学。

2、基本观点:世界统一于物质,物质的根本属性是广延;一切运动都是机械运动;机械的自然图景,即自然界是一架精确运转的机器;严格的机械决定论。

第四节系统科学理论的形成与发展一、从系统思想到系统观人们对系统的认识可追溯到古代。

古希腊朴素辩证法奠基人赫拉克利特在《论自然界》一书中说过,世界是包括一切的整体。

古原子论的创始人德谟克利特著的《世界大系统》一书是最早采用系统这个词的著作。

而古希腊哲学思想集大成者亚里士多德就提出过整体大于它的各部分总和的观点。

在中国,古代儒家的最高典籍《周易》中,以阴、阳排列组合构成八卦,八卦进而重叠演变为六十四卦,并由此比照解释外在世界的状态及变化,体现了系统整体层次结构诸要素交互作用的思想和系统整体动态发展的思想。

道家不仅利用系统整体论的思想来解释既成事物的存在状态,而且更紧密地同事物的发生、发展过程结合了起来,认为自然界是自发运动、自我组织的,且这种运动具有内在的规律性。

然而,古代朴素的自然观中整体性、统一性等的系统思想虽然丰富,但缺乏对这一整体的各个细节的认识能力,因而对整体性和统一性的认识是不完全的。

同时由于当时自然科学的发现和人们思维能力的限制,人们往往只能用理想、幻想的联系来代替尚未知道的现实的联系,用臆想来补充缺少的事实。

用纯粹的想象来填补现实的空白,因此在古代,系统思想不可避免地带有思辨性、模糊性,其间,天才的思想同基本的错误交织在一起。

直到20世纪40年代,关于系统思想的科学理论–––系统论才得以建立。

二、一般系统论的形成一般系统论或普通系统论,主要是由美籍奥地利生物学家贝塔朗菲(L.V.Bertalanffy,1901-1971)创立的。

贝塔朗菲认为,存在着适用于综合系统或子系统的模式、原则和规律。

普通系统论的目的就是确立适用于系统的一般原则。

一般系统论产生的另一个重要原因是具有巨大实践意义的系统分析和系统工程方法的提出。

三、一般系统论概述系统论以系统为研究对象,这决定了系统以及与之紧密相关的结构、功能等必然是该理论中的基本概念和范畴,准确理这些概念是把握系统理论的基础。

(一)系统的概念系统是指存在于一定环境中,由若干具有不同功能的相互联系、相互作用的许多要素所构成的一个具有特定功能的整体。

浅谈对自然辩证法的认识专业:科学技术哲学科目:自然辩证法史姓名:郑方方学号:1107180602浅谈对自然辩证法的认识《自然辩证法史》这门课是科学技术哲学专业的重要专业必修课,在上节课也是我们的第一节自然辩证法课上,金老师考查了我们对自然辩证法的认识情况。

因为对自然辩证法的了解有限,在我的课堂作业中,并未做出全面准确的叙述,为此深感惭愧。

课后,我阅读了《自然辩证法概论》(教育部主编,高教出版社),《自然辩证法》序言(F·恩格斯),《自然辩证法在中国》(龚育之,北京大学出版社)以及《当代自然辩证法的新范式:科学技术哲学》(陈其荣,华南理工大学学报杜会科学版)等书刊文章,对自然辩证法有了更加全面的认识,以下即是我结合所参考的文献和自身理解作出的几点认识。

一、自然辩证法的概念自然辩证法是F·恩格斯的《自然辩证法》所开创的研究领域,是马克思主义的重要组成部分,是研究自然界发展和科学技术发展的一般规律、人类认识自然和改造自然的一般方法以及科学技术在社会发展中的作用的科学(研究对象),它从辩证唯物主义自然观、认识论、方法论与价值论方面,研究科学技术及其与社会的关系(研究内容)。

辩证唯物主义的自然观和方法论是自然辩证法的基石。

二、自然辩证法的研究内容在现代,自然辩证法已经成为一门自然科学、社会科学与思维科学相交叉的哲学性质的学科,它从辩证唯物主义自然观,认识论,方法论与价值论的方面,研究科学观与科学方法论,技术观与技术方法论,科学技术与人类社会发展的关系。

根据2004年教育部主编的《自然辩证法概论》一书的内容,我了解到,自然辩证法的研究内容可以分为四部分:1.辩证唯物主义自然观:自然观的历史发展;辩证唯物主义自然观的基本内容;系统科学与系统观的发展,提出了系统自然观,它是辩证唯物主义自然观的丰富和发展。

生物科学、环境科学与生态观的发展,提出了生态自然观,它是可持续发展观的哲学基础。

2.科学观和科学方法论:从实践的观点、经验与理性相结合的方法,沿着科学哲学的规范方向与实证方向,深入地阐明了科学理论的本质特征、形成、检验与发展等问题。

系统科学简介陈忠上海交通大学管理学院 管理科学与工程系 教授, 教授,博士生导师本讲内容引言、 引言、为什么要学系统科学? 为什么要学系统科学? 一、科学与科学精神 二、系统的概念与定义 三、系统科学的理论体系 四、系统科学的起源与发展引言: 引言:为什么要学系统科学了解一门有趣, 了解一门有趣,有用, 有用,有启迪的现代 科学; 科学; 接受一次科学思想与精神的熏陶 学会一些思考问题, 学会一些思考问题,解决问题的思路 与方法学习系统科学的意义系统科学是现代科学的重要组成部分,和典型代表,学习 它不仅能丰富我们的知识,更能提升我们的思想素质 和工作能力, 和工作能力,帮助我们看问题: 1、站得更高(会当临绝顶,一览众山小) 2、看得更远(不仅现在而且未来) 3、更全面(不仅局部而且整体) 4、更深入(不仅表面而且内层), 5、更细致,更定量 6、更实用,更高效。

一、科学与科学精神人们到处在谈论和宣扬科学,运用科学的成 果,提倡科学精神,和科学发展观,但是,现 在的情况不容乐观: 打着科学的旗号干着各种各样的坏事,公众的 科学水平已下降到一个“新低” 科学被片面理解和解释,失去了本来的意义和 价值 科学精神被歪曲阉割,五四的口号变味 需要一个新的“科学启蒙运动”科学探索是人类的生活方式科学研究不是“科学家的专利”,而是人 类的本性。

科学起源于人类的探究本能 科学探索与生产实践是密不可分的两个 环节,在社会活动中到处都有探索的成 分 科学活动是人类的生活方式科学是什么?科学是一种工具?是各门学科的知识体系?(格 致,学科) 科学是人类探索未知世界的社会活动 科学是一种有目的、有计划的理性的社会活动 科学以认识客观未知世界,发现新的现象与规律 为目的(求真),科学的“可证伪”性 科学文化的重要组成部分,其成果以论文、专著 等形式表达的理论、原则、程序 科学家通常属于一个或多个流派,社团科学精神:追求与捍卫科学精神是一种文化素养 1、求真精神; 2、创新精神; 3、平等,民主精神; 4、自由探索的精神 5、怀疑一切的精神 6、献身精神当代科学的新特点面对更加复杂,不确定性的问题 更加注重思维方法和方法论的创新 更加强调人,特别是人的智能和悟性; 更加提倡合作共赢,遵守科学研究的社 会道德规范 更加关注科学的社会功能与价值,提升 人类幸福与社会进步创新与科学创新“前无古人”,但并非所有看起来是新的 东西都是创新的结果 后有来者 有科学依据和基本 增加社会福利二、系统与系统科学系统是具有整体性的事物,系统科学是关 于事物整体及其环境的科学。

系统论,信息论,控制论第一章系统论产生的历史概况第一节现代系统论的产生一、什么是系统论系统论是研究客观现实系统共同的特征、本质、原理和规律的科学。

它所概括的思想、理论、方法,普遍地适用于物理、生物、技术和社会系统。

系统论最明显的特征是具有新科学思想和方法论的意义,它主张从整体出发去研究系统与系统、系统与要素以及系统与环境之间的普遍联系。

它从揭示系统的整体规律上,为解决现代科学技术、社会和经济等方面的复杂问题,提供了新的理论武器。

系统论的思想渊源是辩证法,它强调从事物普通联系和发展变化中研究事物。

现代系统论不仅从哲学角度提出了有关系统的基本思想而且通过科学的、精确的数学方法,定量地描述系统机制及其发展变化过程。

所以,系统论的原理及方法具有普通的适用性。

二、系统论思想的产生过程一般系统论创始人是美籍奥地利生物学家贝塔朗菲(L.V.Bertalanffy,1901--1972),系统论作为一门科学,产生于本世纪20--30年代。

贝塔朗菲创立系统论是有—个历史过程的,他是生物学家,他的系统论思想的形成与当时的生物学界的学术争论以及他本人亲自参加这场讨论有关。

在生物学史上,一直存在着机械论与活力论之争。

机械论在生物学中表现为一种简化论和机械决定论,他们用分析方法把生物简化为物理的和化学的问题,纯粹用物理的、机械的和化学的原因来说明一切生命的生理现象和心理过程,即一种原因产生一种结果,反之亦然。

法国18世纪唯物论学者拉·梅特立是机械论最典型的代表人物之一。

他的主要著作《人是机器》就是把人这种高级生物看成是一架机器,人就是出各种零件组成的机器。

活力论则认为在生物体内部存在着一种特殊的“活力”,它支配着整个生命过程,活力论者断言:“在有机界与无机界之间隔着一道不可逾越的鸿沟;因为有机界是由一种支配着生物体内全部物理化学过程的、有一定目的的超物质的(超自然的)力量所产生的”。

德国的杜里舒是新活力论的代表,他分别用半个和两个完整的海胆做实验,结果都能生产出一个正常的海胆来。