第八章韩非子与法家

- 格式:ppt

- 大小:578.50 KB

- 文档页数:38

《韩非子》经典30则:法家的金玉良言韩非,法家思想的集大成者,也是先秦诸子百家思想的集大成者。

韩非是韩王之子,荀子的学生,李斯的同门。

著有《韩非子》一书,共五十五篇,十万余字,大部分为韩非自己的作品,在先秦诸子散文中独树一帜。

其文章构思精巧,描写大胆,语言幽默,于平实中见奇妙,具有耐人寻味、警策世人的艺术风格。

《韩非子》一书,重点宣扬了韩非法、术、势相结合的法治理论,达到了先秦法家理论的最高峰,为秦富国强兵、统一六国提供了理论武器。

《史记》载:秦王见《孤愤》、《五蠹》之书,曰:“嗟乎,寡人得见此人与之游,死不恨矣!”可知当时秦王的重视。

近人梁启超则提出“只有法家的法治主义才能救中国”。

1、事以密成,语以泄败。

【感悟】出自《韩非子·说难》。

这两句大意是:事情由于保守机密而成功,说话不慎、泄露机密会导致失败。

保守机密,慎之又慎。

无论是政治决策、经济情报还是军事机密、科技成就,一切应该保守机密的事情都应该严守机密,谨防泄露,一旦泄密,特别是关系到国计民生方面的重大泄密,将给事业带来不可估量的巨大损失。

因此,今天仍有教育意义,每个人都要引为鉴戒。

2、以肉去蚁,蚁愈多;以鱼驱蝇,蝇愈至。

【感悟】出自《韩非子·外储说左下》,大意是:以肉去除蚂蚁,不但没有把蚂蚁除掉,反而会引来更多的蚂蚁;用鱼驱逐苍蝇,不但没有把苍蝇赶跑,反而能招致更多的苍蝇。

解决任何问题,都必须从实际出发,对症下药,不然将适得其反。

3、矜伪不长,盖虚不久。

【感悟】出自《韩非子·难一》篇。

大意是,欺骗性的自我吹嘘,不要很长的时间就会被识破;掩盖真相弄虚作假,不要多久就会被揭穿。

这是对自我吹嘘、弄虚作假的至诚忠告。

如果违反客观事实自我吹嘘,弄虚作假,必定会被事实揭穿,被民众识破。

虽然时代更替,岁月流逝,但韩非的思想今天听来仍然振聋发聩。

4、世异则事异,事异则备变。

【感悟】出自《韩非子·五蠡》篇。

大意是:世道不同了,事物改变了,处世行事的方式方法也要相应变化。

韩非子在线全文及译文摘要:一、韩非子的简介二、韩非子的法治思想三、韩非子的历史地位与影响四、韩非子的代表作品及主要观点五、韩非子的思想在我国历史上的发展与应用正文:【韩非子简介】韩非子,名非,战国时期韩国人,是我国古代著名的哲学家、政治家、教育家,法家学派的代表人物之一。

他主张法治,提倡以法治国,主张国家应制定完善的法律体系,并严格执行。

韩非子的法治思想对我国历史产生了深远的影响。

【韩非子的法治思想】韩非子主张法治,认为国家应制定完善的法律体系,并严格执行。

他提倡君主专制,认为国家的权力应集中在君主手中,君主应以法治国,实现国家的繁荣富强。

韩非子还提倡法治的普遍性和公正性,认为法律面前人人平等,无论贵贱、亲疏都应受到法律的制约。

【韩非子的历史地位与影响】韩非子的法治思想在我国历史上具有重要地位,对后世产生了深远的影响。

他的法治思想为秦朝的统一奠定了基础,也为后世各朝代的法治建设提供了宝贵的经验。

韩非子的思想在我国历史上具有广泛的应用,为我国的政治制度、法律制度、教育制度等方面的发展做出了巨大贡献。

【韩非子的代表作品及主要观点】韩非子的代表作品有《韩非子》一书,其中包含了丰富的法治思想。

他主张国家的法律应具有普遍性和公正性,法律面前人人平等。

韩非子认为人性本恶,因此需要国家制定严格的法律来约束人们的行为。

他还提倡君主专制,认为国家的权力应集中在君主手中,君主应以法治国,实现国家的繁荣富强。

【韩非子的思想在我国历史上的发展与应用】韩非子的法治思想在我国历史上得到了广泛的应用和发展。

从秦朝的统一,到汉、唐、宋、明、清等各朝代的法治建设,都充分借鉴了韩非子的法治思想。

第八章稷下学宫_中国文脉考察中国古代的精神主脉,泰山脚下的话题实在太多。

几乎停留在任何一处,稍作打量都能找出值得长期钻研的理由。

这对我来说,既是一片沃土,又是一个险境。

为什么说是险境?因为沃土最容易让人流连忘返,而我却已经没有这种权利。

自从我下决心要与广大同胞一起来恢复文化记忆,就必须放弃书斋学者那种沉湎一点、不及其余的奢侈,那种自筑小院、自挂牌号的悠闲。

我需要从宏观上找出中华文化的灵魂和脉络,因此不得不行色匆匆。

好些天来一直在与自己讨价还价:再留几处吧,或者,只留一处一处?那就给齐国吧。

但是,齐国能随意碰得吗?一碰,一道巨大的天门打开了,那里有太多太多的精彩。

我不得不装成铁石心肠,故意不看姜子牙那根长长的钓竿,不看齐桓公沐浴焚香拜相管仲的隆重仪式,不看能言善辩的晏婴矫捷的身影,不看军事家孙武别齐去吴的那个清晨,也不看神医扁鹊一次次用脉诊让人起死回生的奇迹全都放弃吧,只跟着我,来到齐国都城临淄的稷门下。

那里,曾是大名鼎鼎的稷下学宫的所在地。

二稷下学宫创办于公元前四世纪中叶,延续了一百三十多年。

稷下学宫以极高的礼遇召集各地人才,让他们自由地发展学派,平等地参与争鸣,造成了学术思想的一片繁荣。

结果,它就远不止是齐国的智库了,而是成了当时最大规模的中华精神会聚处、最高等级的文化哲学交流地。

齐国做事总是大手笔,而稷下学宫更是名垂百世的文化大手笔。

我在考察各种文化的长途中不知多少次默默地感念过稷下学宫,因为正是它,使中华文化全面升值。

没有它,各种文化也在,诸子百家也在,却无法进入一种既高度自由又高度精致的和谐状态。

因为世上有很多文化,自由而不精致;又有很多文化,精致而不自由。

稷下学宫以尊重为基础,把这两者统一了。

因此,经由稷下学宫,中华文化成为一种"和而不同";的壮阔合力,进入了世界文明史上极少数最优秀的文化之列。

三据史料记载,稷下学宫所在地是在齐国都城临淄的"西门";,叫"稷门";。

译文:昔者,韩非子有言:“夫道者,所以通万物之情也。

情者,所以生是非也。

是非者,所以定治乱也。

治乱者,所以明君臣之分也。

君臣之分定,而天下之理得矣。

”夫道,非一途也。

有儒者之道,有墨者之道,有名家之道,有法家之道。

儒者之道,以仁为本,以礼为末;墨者之道,以兼爱为体,以尚贤为用;名家之道,以名实为归,以辩说为用;法家之道,以法为本,以刑为末。

法者,所以正天下也。

天下大乱,莫能正之,故圣人制法,以正天下。

法之用,在于赏罚。

赏罚之用,在于信。

信者,所以使民畏法,而法者,所以使民敬法也。

法家之术,有五:一曰法,二曰术,三曰势,四曰术,五曰变。

法者,正也;术者,所以御人也;势者,所以令行禁止也;术者,所以权谋也;变者,所以应时变也。

法之要,在乎公平。

公平者,所以服众也。

夫法之不立,必由于私。

私者,所以败法也。

故法者,国之权衡也,权者,所以称轻重;衡者,所以平轻重。

权衡平,轻重称,则法立矣。

术之用,在乎应变。

应变者,所以治乱也。

夫乱生于不测,故圣人以术御之。

术者,所以应变也。

应变之道,在乎审时度势。

审时度势,然后能应变。

势之用,在乎令行禁止。

令行禁止,则天下大治。

夫令不行,禁止不立,必由于势之不重。

故势者,所以令行禁止也。

术之变,在乎权谋。

权谋者,所以治天下也。

夫权谋之用,在乎应变。

应变之道,在乎审时度势。

审时度势,然后能权谋。

变之用,在乎随时。

随时者,所以应变也。

夫时者,无常也。

故圣人随时以应变。

应变之道,在乎审时度势。

审时度势,然后能随时。

故法家之道,以法为本,以术为用,以势为助,以权谋为变,以随时为权。

法者,所以正天下;术者,所以御人;势者,所以令行禁止;权谋者,所以治天下;随时者,所以应变。

昔者,商鞅变法,秦以富强;吴起变法,楚以强盛;韩非著书,法家大行。

夫法家之道,非一日之成,亦非一人之力也。

必也广求贤才,以辅法度,然后天下可治矣。

译文:从前,韩非子曾经说过:“道,是用来通达万物情态的。

情态,是用来产生是非的。

韩非子与法家西周封建社会的运转,所依靠的是两项权力原则:礼和刑。

礼包括仪文、礼节、举止行为的规定、以及社会习俗所构成的不成文法;它的应用范围只限贵族,称为“君子”(它的字面含义是君王之子,像君王那样举止的人,有文化教养的人);刑即惩罚,它的应用范围是普通百姓,即“庶人”,或称“小人”(琐小的人)。

《礼记》称:“礼不下庶人,刑不上大夫。

”就说明了这两项原则的不同应用范围。

法家的社会背景中国封建社会得以靠这两条原则而运转,因为西周封建社会的结构相对简单。

天子、诸侯、大夫之间,有血缘关系和联姻关系把他们联结在一起。

理论上,每一个侯国都从属于周天子,在侯国里,小贵族又从属于王侯大贵族。

但实际上,大小诸侯从祖先那裹继承领土和贵族特权,年代已久,并不觉得周天子和他们有什么关系。

因此,周天子只有名义,并无实权,各侯国事实上处于半独立状态;在这些侯国里的大夫(统率的范围称“家”)也是处于半独立状态,这些王侯彼此都是亲戚,按照大家的不成文法,保持着私人关系、外交关系、以至商业往来。

这种“君子协定”式的关系便是“礼”。

天子、诸侯都生活在社会金字塔的顶尖上,和庶民大众没有直接的交道,如果需要打交道,也是由下级诸侯、小贵族去做。

王公贵族各有自己的封地,由于这些封地都不大、人口也不多,因此,贵族通常可以实行个人统治,靠刑罚来迫使庶民服从。

可以看出,在西周封建社会里,各种社会关系主要是靠个人接触和个人关系来维持的。

这种关系在此后若干世纪里逐渐削弱,社会的瓦解带来了影响深远的社会、政治变化。

公侯君子和庶民小人的社会分野,逐渐模糊。

孔子的时代已经可以看到,有的贵族失去封地和称号,有才能或运气好的庶民百姓,也有的上升到显贵的地位。

社会各阶层原有的僵硬界限逐渐被打破。

与此同时,大国用侵略、兼并的手法,扩大统治的领土。

在这形势下,各国为准备战争或防御入侵,都需要强化国家的统治,就是说,需要集中权力。

这就使政府的结构和行使职权都日益复杂化了。

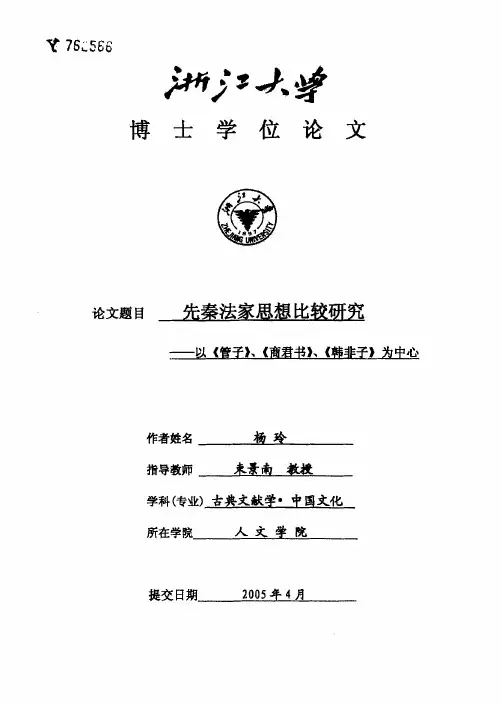

内容提要法家是先秦诺子中重要的一支,其思想是构成中国文化不可忽略的因素,更是中国传统法律文化的核心所在,因而对其进行全面、深刻研究很有意义。

法家按地域iJ分为齐、晋晒支。

齐法家的代袭是《管子》,晋法家的代表是《商君书》和《韩非予》。

虽都名为法家,但其取舍却大异其趣。

《管子》和《商君书》、《韩非予》有作为法家的凝同之处.同时也存在不容忽视的差异.因而有比较研究的可能和必要。

本文在吸收前贤研究成果的基础上,既注意齐、酱法家宏观方面的不同,也不放过细微之处.力求对二者的比较细致、深入、周详。

全文包括以下章节:第一章:首先界定先秦法家,然后从政治背景、经济背景、学术背景三个方面阐述其产生原因与条件。

因为法家是先秦诸子中的后起者,故本章还探讨了法家的学术渊源,即儒、道、名、墨对法家的影响。

第二章:比较齐、晋文化的异同,并分析其成因,以便从地域文化角度揭示法家产生在齐、晋两国的必然性和两类法家差异存在的原因。

第三章:《管子》、《商君1S》虽非完全为管仲、商鞅亲炙之作,但与二者关系密功。

本章首先探讨管仲和《管子》、商鞅和《商君书》的关系,然后对管仲、商鞅、韩非三者从身世、经历、性格特征等方面进行比较,从人的角度阐秆两类法家之不同。

第四章:比较齐、晋法家在经济上的异同。

重农是其相同之处,但其对“农”的理解和重农策略不尽相同。

在商业上,齐法家有节制地发展,晋法家则抑制。

不同的经济观念是导致其治国理念不同的原因之一。

第五章:在民众观上,齐法家重视娃众的智慧和力最,晋法家轻视之:齐法家亲民、富民而用民,晋法家贫民、弱民而用民。

第六章:齐、晋法家均把物质相对丁人口的不足视为争斗产生的原因.进而归为法产生的原凶。

他们都注意到人口与生产资料的比例、人口职业比例以及人口质量在治国中的露要作用,但其内涵却不同。

第七章:在君臣关系上,晋法家视君臣绝对对立,齐法家则在君尊臣卑的前提下力求建立二者之间的和谐。

齐、晋法家不同的君臣观念与其对“道”的理解有关,同时与齐、晋文化中原有的君臣观念不无联系。

红林悟道《韩非子》-有度第八章:雠法在上一章中韩非子主要讲了“亡国之廷无人”的局面,朝堂无人臣,并不是朝廷真的没有大臣,而是大臣们都去权臣之府拜谒议事,不再尊君为国了,大臣相尊小臣养人,不再尊君和守职。

韩非子认为造成这种局面的原因根子在君主,君主不依法断事,任由权臣为之,这样上行下效,全国上下的官吏都弃法谋私,国必混乱。

那么在韩非子看来在选人用人方面什么是正确的做法呢?答案是很明显,韩非子是法家的集大成者,当然是依法而为了。

“明主使法择人,不自举也”,意思就是明君用法选人,不用自己的意原与习好推举。

在科举制还没有成为国家选人的法定做法前,举荐制确实是有效的选人方式,但也存在问题,“以誉进能、以党举官”的现象很普遍,因为没有标准人为因素就过重。

韩非子这里的“使法择人”应该还不是科举制,只能是当时的选人制度,在点像现在公司的应聘制,有一点的流程罢了。

朝官举荐进行入审核程序,审核通过了就可以任用,所以这里的举荐很重要,是门槛。

我想当时的举荐没有量的标准,但有质的准则,可能就是对众家学说的理解与实际应用,侧重点在实际应用上,因为当时诸侯纷争战乱不断,社会问题突出,君主想听的是治国安邦的主张。

“使法择人”的好处与作用“使法量功,不自度也”,意思就是用法定功,不用自己的心意测度。

这是非常重要的思想,“自以为是”是一切人类灾难的原点。

“使法量功”就减少了人为的因素,没有自以为是的局限,让制度标准来做评判,这样就会更加公平与平等。

现代教育其实是“制度化”与“标准化”的教育,在分数面前生生平等,在答案面前标准为准,其它都是“非”的范围。

“不自度”真的是无上的境界,跳出韩非子的法家思想,将“不自度”放在人类发展史上都是超出哲学范畴的思想,我们还在思考“何在、何来、何去”时,韩非子告诉我们“不自度”,不要再自以为是了,你认知的并不是你想的那样,用脱离人的认知方式与方法来看待这个世界与宇宙。

“使法量功”的好处与作用“能者不可弊,败者不可饰,誉者不能进,非者弗能退”,意思就是能干的人不可能埋没,败事的人不可能掩饰,徒有声誉的人不可能升官,仅受非议的人不可能斥退。

《韓非子》翻译(一)1.宠臣过于亲近,必定危及君身;臣子地位太高,必定取代君位;妻妾不分等级,必定危及嫡子;君主兄弟不服,必定危害国家。

我听说千乘小国的国君没有防备,必定有拥有百乘兵车的臣子窥视在侧,准备夺取他的百姓,颠覆他的国家;万乘大国的国君没有防备,必定有千乘之国的大夫窥视在侧,准备夺取他的权势,颠覆他的国家。

因此奸臣势力扩张,君主权势就会消亡。

因此诸侯强大是天子的祸害;群臣太富是君主的失败。

将相控制君主使私家兴盛,这是君主应排斥的。

万事万物中,没有比君身更高贵、比君位更尊崇、比君威更强大、比君权更隆盛的。

这四种美好的东西,不借助于外界,不求助于别人,处理恰当就都得到了。

所以说:君主不能使用他的财富,最终将会被排斥在外,这是统治者要牢记的。

2.臣下得以实现奸谋的途径有八种:一是同床。

什么叫同床?即,尊贵夫人,受宠宫妾,谄媚便巧,姿色美丽,正是君主所迷恋的。

趁着君主在安居快乐、酒醉饭饱的机会,来央求她们想要得到的东西,这是让君主一定听从的手段。

做臣子的通过内线用金玉财宝贿赂她们,叫她们蛊惑君主,这就叫“同床”。

二是在旁。

什么叫在旁?即,倡优侏儒,亲信侍从。

这些人,君主没下令就应承,每支使就应承,事先领会君主的意图,察言观色来预先摸到君主的心意。

这些人都是一致行动、一个腔调,统一口径和行动来改变君主心意的人。

做臣子的通过内线用金玉珍宝贿赂他们,在外帮他们干不法之事,叫他们影响君主,这就叫“在旁”。

三是父兄。

什么叫父兄?即,叔伯、兄弟,是君主亲近爱护的人;大臣廷吏,是君主咨议谋划的人。

这些人都竭尽全力参与议政,是君主必然听取的。

做臣子的用音乐倩女来侍奉君主的叔伯、兄弟,又用花言巧语来笼络大臣廷吏,处在关键时刻进言,事成之后就进爵加禄,这样来怂恿他们,使他们干扰君主,这就叫“父兄”。

四是养殃。

什么叫养殃?即,君主喜欢修饰宫室台池,喜欢打扮倩女狗马来赏心悦目,这是君主的灾殃。

做臣子的用尽民力来修饰宫室台池,加重赋敛来打扮倩女狗马,这样来娱乐君主而扰乱他的心事,顺从他的欲望,而在其中夹杂私利,这就叫“养殃”。

第1篇一、修身养性1. 《论语·颜渊》子曰:“君子不器。

”译文:君子不拘泥于一种器物,要有广泛的学识和才能。

2. 《孟子·离娄上》孟子曰:“君子有三乐,而王天下不与存焉。

父母俱存,兄弟无故,一乐也;仰不愧于天,俯不怍于人,二乐也;得天下英才而教育之,三乐也。

”译文:君子有三件快乐的事情,统治天下并不在其中。

父母双全,兄弟和睦,这是第一件快乐的事;对天无愧,对人不怍,这是第二件快乐的事;得到天下英才并加以教育,这是第三件快乐的事。

3. 《道德经》道可道,非常道;名可名,非常名。

译文:道如果可以用言语表达,那就不是永恒不变的道;如果可以用名字称呼,那就不是永恒不变的名字。

二、治国理政1. 《尚书·大禹谟》禹曰:“人心惟危,道心惟微;惟精惟一,允执厥中。

”译文:人心容易动摇,道心微小而微妙;只有精心专一,才能把握住中庸之道。

2. 《荀子·劝学》君者,舟也;庶人者,水也。

水则载舟,水则覆舟。

译文:君主就像船,百姓就像水。

水可以载船,也可以覆船。

3. 《礼记·中庸》中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。

致中和,天地位焉,万物育焉。

译文:中庸之道是天下的大本,和谐是天下通行的道路。

达到中和的境界,天地就会各安其位,万物就会得到生长。

三、人生哲理1. 《庄子·逍遥游》逍遥游,其虚也,其神也,其大也,其深也,其静也,其远也,其无极也,其不可测也。

译文:逍遥游,是一种超越世俗的境界,它虚无、神秘、宏大、深邃、宁静、遥远、无限、不可测。

2. 《周易·系辞上传》天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。

译文:天行健,君子应该自强不息;地势坤,君子应该以厚德承载万物。

3. 《孟子·尽心上》得其所哉,得其所哉!译文:各得其所,各得其所!四、文学艺术1. 《诗经·关雎》关关雎鸠,在河之洲。

窈窕淑女,君子好逑。

译文:关关和鸣的雎鸠,栖息在河中的小洲。

《中国传统文化》课程标准一、课程简介中华文明绵延数千年,创造了独树一帜、灿烂多彩的优秀传统文化。

本课程主要介绍了中国传统文化形成的历史背景、中国古代诸子哲学思想、中国传统宗教思想、中国古代教育与科技、中国古典优秀文学艺术、中国汉字艺术与书画艺术、中国古代建筑艺术、中国传统礼仪习俗、中国传统饮食文化。

通过学习,增强学生对中国优秀传统文化的认同感,增强文化自信。

提高文化品味,培育高尚的道德情操和良好的审美情趣,引导学生形成正确的人生观、价值观。

对学生以后步入社会养成良好的社交礼仪、行为习惯、工作态度都大有裨益。

二、教学目标《中国传统文化》课程是高职院校各专业必修的一门人文素质课程。

旨在帮助大学生了解民族文化的悠久历史和辉煌成就,深刻领悟中国传统文化的精神,从而形成充分的中国传统文化自觉,并以此影响学生的思维方式、价值体系和心理素质。

通过对中华优秀传统文化的认识,增强学生的民族自豪感和爱国情怀,提高人文素养和文化品位,培育高尚的道德情操、良好的审美情趣。

对于提高学生的职业能力,提升学生的职业道德,促进学生的职业发展起到支撑和保障作用。

1.认知目标(1)对中国传统文化的基本面貌、基本特征和主体品格有比较全面、正确的了解。

(2)对中国传统文化中重要的哲学思想、文化艺术、民俗文化传统的发展历程有初步了解。

(3)了解中国传统文化发展进程中,起关键作用的人物、流派和他们的贡献。

(4)掌握中国传统文化发展的历史脉络和逻辑进程。

2.能力目标(1)能比较准确的叙述最能揭示传统文化特征的最基本的命题,概念。

(2)能将中国传统文化精神运用于新世纪社会生活。

(3)能够用哲学的方法分析问题、解决问题。

(4)培养自主学习的能力,能在生活实践中体悟、弘扬中国优秀传统文化精神。

3.素质目标(1)使学生从传统文化中汲取精神力量和经验智慧,更加重视和热爱祖国优秀的文化传统。

(2)增强学生对中国优秀传统文化认同感,提升民族自豪感,增强民族凝聚力。