有关驻波的定性分析

- 格式:wps

- 大小:11.50 KB

- 文档页数:1

一、实验原理1. 驻波的形成驻波是两列振幅相等、频率相同、传播方向相反的波叠加形成的特殊波动现象。

当这两列波在空间相遇时,它们的振动方向相反,从而产生相互抵消的现象。

这种相互抵消的现象在空间上形成一系列稳定的波峰和波谷,称为驻波。

2. 驻波的特征(1)波节:驻波中振幅为零的点,称为波节。

波节在空间上固定不动,不会发生振动。

(2)波腹:驻波中振幅最大的点,称为波腹。

波腹在空间上固定不动,不会发生振动。

(3)波节间的距离:相邻波节之间的距离等于半个波长。

(4)波腹间的距离:相邻波腹之间的距离等于半个波长。

3. 驻波的形成条件(1)两列波振幅相等:只有当两列波的振幅相等时,它们在空间相遇才能形成稳定的驻波。

(2)两列波频率相同:只有当两列波的频率相同时,它们在空间相遇才能形成稳定的驻波。

(3)两列波传播方向相反:只有当两列波的传播方向相反时,它们在空间相遇才能形成稳定的驻波。

4. 驻波与波速的关系驻波的形成与波速有关。

当两列波在空间相遇时,它们的传播速度相同。

设波速为v,波长为λ,则频率f与波速v的关系为:v = fλ5. 驻波与弦线的关系在弦线上形成驻波时,弦线的长度应满足以下条件:(1)弦线长度为波长的整数倍:当弦线长度为波长的整数倍时,可以形成稳定的驻波。

(2)弦线两端固定:只有当弦线两端固定时,才能形成稳定的驻波。

6. 驻波实验原理驻波实验旨在验证驻波的形成条件、特征以及与波速、弦线的关系。

实验过程中,通过调节弦线长度、波源频率和张力,观察驻波的形成、变化和消失,从而验证驻波实验原理。

实验步骤如下:(1)搭建实验装置,包括弦线、波源、滑轮等。

(2)调节弦线长度,使其满足形成驻波的条件。

(3)调节波源频率,使其与弦线长度对应的波长匹配。

(4)观察驻波的形成、变化和消失,记录实验数据。

(5)分析实验数据,验证驻波实验原理。

通过驻波实验,我们可以了解驻波的形成条件、特征以及与波速、弦线的关系,为后续的物理学习和研究奠定基础。

驻波知识点驻波是波动现象中的一个重要概念,广泛应用于电磁波、声波等领域。

了解驻波的基本概念和特性对于理解波动现象以及在实际应用中的运用具有重要意义。

本文将从基础概念、形成机制、特性以及实际应用等方面,分步骤地介绍驻波的知识点。

第一步:基础概念驻波是由两个相同频率、振幅相等但传播方向相反的波叠加而形成的一种特殊波动现象。

在驻波中,波动的节点(波幅为零)和波动的腹部(波幅最大)交替出现。

节点和腹部之间的距离被称为波长,而节点之间的距离则是半波长。

第二步:形成机制驻波的形成机制涉及波动的传播和干涉。

当两个波在同一介质中传播时,它们会相互干涉,形成驻波。

在这个过程中,来自两个方向的波经过反射、折射、散射等现象后,在特定位置上出现波动的叠加,形成了节点和腹部。

第三步:特性驻波具有一些独特的特性,其中最重要的特性是节点和腹部的分布。

节点是波动的位置,波幅为零。

相邻两个节点之间的距离是半波长。

相反,腹部是波动的位置,波幅达到最大。

腹部和节点之间的距离也是半波长。

此外,驻波还具有波动的稳定性和固定的频率。

第四步:实际应用驻波在实际应用中有广泛的用途。

其中一个重要应用是在电磁波领域中,如微波炉和天线。

微波炉利用驻波的节点和腹部形成热点,使食物迅速加热。

天线利用驻波的特性来增强信号的传输效果。

此外,在声学领域,如乐器制作和音响系统设计中,驻波也扮演着重要的角色。

总结驻波是一种特殊的波动现象,通过两个相同频率、振幅相等但传播方向相反的波叠加而形成。

了解驻波的基本概念、形成机制、特性以及实际应用对于理解波动现象和在实际应用中的运用具有重要意义。

驻波的知识点在电磁波、声波等领域中有广泛的应用,如微波炉和天线等。

通过深入学习和研究驻波,我们可以更好地理解波动现象,并在各个实际领域中应用这一知识点。

机械波的驻波问题引言:机械波是一种在介质中传播的能量和信息的形式。

驻波是机械波在传播过程中出现的一种特殊现象,它是由于波的传播过程中发生的干涉造成的。

驻波在许多领域中有着广泛的应用,如声波、横波、纵波等。

本文将从驻波的定义、特征和应用等方面进行探讨。

一、驻波的定义和特征1.1 定义驻波是指波的前进和反射波之间的干涉效应形成的一种特殊波动形式。

当两个具有相同频率、方向、幅度但传播方向相反的波沿同一介质传播时,则它们之间会发生干涉,形成驻波。

1.2 特征1)驻波的节点和腹部:在驻波中,波峰和波谷位置保持不变,形成一系列不动的节点和腹部。

节点是波动方向振动幅度的最小值,而腹部则是振动幅度的最大值。

2)驻波的波长和频率:在驻波中,波动方向中的振动模式是由两波相互叠加形成的。

波长是两个传播波的波长之比。

3)驻波的单一模式:驻波只能形成某种特定的波动模式,而不会形成多种波动模式。

4)驻波的能量传递:在驻波中,能量在波峰和波谷之间来回传递,而不会在波动方向上传播。

二、驻波的数学描述和实验现象2.1 数学描述驻波的数学描述是通过波函数来进行的。

设波函数为y(x,t),驻波的数学描述可以表示为y(x,t) = A*sin(kx)*cos(ωt),其中A为振幅,k为波数,ω为角频率。

2.2 实验现象通过实验可以观察到驻波的形成和特征。

一种常见的实验是通过绳子来观察驻波现象。

将一根绳子固定在一端,然后在另一端通过振动源产生波动,当波动传播到固定端时,会发生反射并与传入的波动叠加形成驻波。

在绳子上可以观察到波节和波腹的形成,波节为绳子不振动的位置,波腹为绳子振动幅度最大的位置。

三、驻波的应用驻波在许多领域中有着广泛的应用。

3.1 声波的驻波在乐器中,驻波是产生声音的基本原理之一。

当乐器振动时,空气中的声波在乐器内传播并与传入的声波叠加形成驻波,产生特定的音调。

不同的乐器具有特定的驻波形式,因此可以通过驻波来区分不同乐器的声音。

大学物理驻波(一)引言概述:驻波是在介质中传播的波在与逆向传播的波相遇时形成的一种特殊波动现象。

它在大学物理中有着重要的应用和理论意义。

本文将从驻波的基本概念和特点入手,详细介绍了驻波的形成条件,驻波的数学描述以及驻波的实验观察等。

正文:1. 驻波的基本概念和特点- 驻波是由两个相同频率、振幅相等而方向相反的波在空间中相遇而形成的。

- 驻波的震动节点是固定不动的,而虚节点一直在不断地交替出现。

- 驻波是由于波的干涉而形成的,不会传输能量或物质。

2. 驻波的形成条件- 驻波形成的必要条件是波的传播速度相同,波长相等且频率相同。

- 在一维情况下,驻波形成的充分条件是两波的幅值、频率、相位相同。

3. 驻波的数学描述- 驻波可以用数学方程来描述,常用的方程为y(x,t) = Acos(kx)cos(ωt + φ),其中A为振幅,k为波数,ω为角频率,φ为初相位。

- 驻波方程中的k和ω与波长λ和周期T之间有着确定的关系:k = 2π/λ,ω = 2π/T。

4. 驻波的实验观察- 驻波可以通过在一定条件下的波的传播介质中观察到,如绳上的驻波、声管中的驻波等。

- 在实验观察中,可以通过调节波的频率、振幅、传播介质的长度等参数来观察驻波的形成与特性。

5. 驻波的应用- 驻波在声学、光学、电磁学以及其他物理学领域中有着广泛的应用,如乐器共鸣现象、干涉仪的工作原理等。

- 驻波还可以用于测量波的参数,如测量波速、波长等。

总结:驻波是在介质中传播的波在与逆向传播的波相遇时形成的一种特殊波动现象。

它具有震动节点固定、虚节点不断交替出现的特点,是由波的干涉形成的。

驻波的形成需要满足波的传播速度相等、波长相等且频率相同的条件。

驻波可以通过实验观察到,并可用数学方程进行描述,有着广泛的应用价值。

驻波实验声音和电磁波的驻波现象驻波实验是一种通过在系统中反射波来产生驻波的实验方法。

在驻波实验中,声音和电磁波都会展现出驻波现象。

本文将介绍驻波实验中声音和电磁波的驻波现象,并探讨其产生原理及应用。

一、声音的驻波现象声音是一种机械波,通过介质的振动传播。

在驻波实验中,当一束声波在两个平行的反射面之间来回传播时,会出现声波的干涉与叠加现象,形成驻波。

驻波实验中的声音驻波现象可以通过共鸣管实验观察到。

共鸣管是一种空气柱,其中一端开放,另一端封闭。

当我们在共鸣管中发出一定频率的声波时,声波会在管内来回传播,并与反射波相叠加形成驻波。

当共鸣管内的声波波长与管的长度相适应时,共鸣会特别明显。

在某些特定频率下,共鸣管的两个端点之间形成声压波节和声压波腹。

声波波节处的声压最小,而声波波腹处的声压最大。

这种特定频率下的声波叠加造成了声波的共振,使得声音特别清晰响亮。

这就是声音的驻波现象。

二、电磁波的驻波现象电磁波是由电场和磁场的变化所产生的波动现象。

它们具有波长、频率和振幅等特性。

在驻波实验中,电磁波也会展现出驻波现象。

驻波实验中的电磁波驻波现象可通过长直导线上的干涉实验来观察。

在这样的实验中,一根长直导线的一侧是电信号发射源,另一侧是电信号接收器。

电磁波从发射源传播到接收器时,在导线上发生多次反射和叠加,从而形成驻波。

当导线长度为电磁波的整数分数倍波长时,驻波现象会更加明显。

此时,导线上会出现电压波节和电压波腹。

电压波节处电压为零,而电压波腹处电压最大。

这种特定长度下的导线与电磁波的共振造成了电磁场的驻波现象。

三、驻波现象的产生原理和应用声音和电磁波的驻波现象都是由波的反射、干涉和叠加所导致的。

当波在空间中来回传播并与波源或反射体发生干涉时,形成驻波现象。

驻波现象在实际生活中有广泛的应用。

在声学方面,通过了解声音的驻波现象,我们可以研究和设计各类管乐器、音箱和音响设备,以实现更好的音质效果。

在电磁学方面,利用电磁波的驻波现象,我们可以实现无线电传输、雷达系统和微波烹饪器等技术应用。

大学物理驻波实验报告一、实验目的1、观察弦线上驻波的形成,了解驻波的特点和规律。

2、测量弦线振动的频率、波长和波速,验证驻波的相关理论。

3、掌握利用驻波测量物理量的实验方法和数据处理技巧。

二、实验原理当两列振幅相同、频率相同、传播方向相反的简谐波在同一直线上相向传播时,叠加形成驻波。

驻波的表达式为:$y = 2A \sin(kx) \cos(\omega t)$其中,$A$ 为振幅,$k =\frac{2\pi}{\lambda}$为波数,$\lambda$ 为波长,$\omega = 2\pi f$ 为角频率,$f$ 为频率。

在弦线上形成驻波时,弦线的两端为波节,弦线上的张力$T$、线密度$\mu$ 与波速$v$ 之间的关系为:$v =\sqrt{\frac{T}{\mu}}$。

又因为$v =\lambda f$ ,所以可以通过测量弦线的张力、线密度、振动频率和波长来研究驻波的特性。

三、实验仪器弦音计、砝码、米尺、电子天平、信号发生器等。

四、实验步骤1、安装实验仪器将弦线的一端固定在弦音计的可移动刀口上,另一端通过砝码盘悬挂一定质量的砝码,以提供弦线的张力。

调整弦音计的位置,使弦线处于水平状态。

2、测量弦线的线密度用电子天平测量弦线的质量$m$,用米尺测量弦线的长度$L$,则弦线的线密度$\mu =\frac{m}{L}$。

3、调节信号发生器的频率打开信号发生器,调节输出频率,使弦线产生振动。

观察弦线上的振动情况,当出现稳定的驻波时,记录此时信号发生器的频率$f$ 。

4、测量驻波的波长通过移动弦音计的可移动刀口,改变弦线的长度,使弦线上出现不同阶数的驻波。

记录相邻两个波节之间的距离,即为半波长$\frac{\lambda}{2}$。

测量多个数据,计算波长的平均值。

5、改变弦线的张力在砝码盘中增加或减少砝码,改变弦线的张力,重复步骤 3 和 4,测量不同张力下的频率和波长。

五、实验数据记录与处理1、弦线的线密度测量弦线质量$m =_____$ g,弦线长度$L =_____$ m,弦线的线密度$\mu =\frac{m}{L} =_____$ kg/m。

一、实验目的1. 了解声音驻波的产生原理和条件。

2. 观察并记录声音驻波现象。

3. 探究声音驻波频率与波长、弦长、张力之间的关系。

4. 通过实验验证波动方程,并分析实验误差。

二、实验原理1. 声音驻波的产生原理:当两列频率相同、振幅相等、传播方向相反的声波相遇时,会发生叠加,形成驻波。

驻波的特点是振幅最大的点称为波腹,振幅为零的点称为波节。

2. 驻波频率与波长、弦长、张力之间的关系:设驻波频率为f,波长为λ,弦长为L,张力为T,线密度为μ,则有以下关系:f = (1/2L) √(T/μ)λ = 2L/n(n为波腹数)3. 波动方程:一维弦振动方程为:y'' = (T/μ)x sin(kx) cos(ωt)其中,y为振动位移,x为弦上位置坐标,t为时间,k为波数,ω为角频率。

三、实验仪器1. 实验台2. 声音驻波实验装置:包括弦线、固定装置、音叉、话筒、频谱分析仪等3. 米尺4. 砝码5. 计算器四、实验步骤1. 将弦线固定在实验台上,调整弦长为L1。

2. 用音叉激发弦线振动,同时用话筒接收振动信号。

3. 打开频谱分析仪,观察并记录频谱图。

4. 逐渐调整弦长,重复步骤2和3,记录不同弦长下的频谱图。

5. 调整弦长,改变张力,重复步骤2和3,记录不同张力下的频谱图。

6. 调整弦长,改变线密度,重复步骤2和3,记录不同线密度下的频谱图。

五、实验数据及处理1. 根据频谱图,确定驻波频率f。

2. 根据驻波频率f和波长λ,计算波速v。

3. 根据波速v和张力T、线密度μ,验证波动方程。

4. 分析实验误差,包括仪器误差、人为误差等。

六、实验结果与分析1. 实验结果:根据实验数据,绘制弦长L与驻波频率f的关系图、张力T与驻波频率f的关系图、线密度μ与驻波频率f的关系图。

2. 分析:(1)从弦长L与驻波频率f的关系图中可以看出,驻波频率f与弦长L呈线性关系,符合实验原理。

(2)从张力T与驻波频率f的关系图中可以看出,驻波频率f与张力T呈正比关系,符合实验原理。

实验二驻波分布特性的测量与分析一、实验目的(1)了解测量线调整和使用方法;(2)测量观察测量线终端不同负载(短路、开路、匹配)时,测量系统的驻波分布情况;(3)理解在矩形波导系统中,不同终端负载对传输系统状态的影响。

二、实验原理当波导中存在不均匀性或负载不匹配时,波导中存在驻波。

测量驻波特性的仪器为测量线。

测量线通常由一段开槽传输线(如开槽波导)、探头座(耦合探针、探针的调谐腔体)和输出指示表、传动装置三部分组成。

测量线为了从波导中拾取能量,需要把探针伸入波导,由此在波导中引入不均匀性,从而影响测量系统的正常工作状态。

为了分析方便,通常将探针等效为与传输线并联的导纳Y p=g p+j b p ,其中g p 反映探针吸取功率的大小,b p表示探针在波导中产生反射的影响。

在信号源和波导系统匹配的情况下,当终端接任意阻抗负载时,由于g p 的分流作用,驻波波腹点的电场强度比真实值小。

而b p 的存在将使驻波波腹点和波节点的位置发生变化。

当终端为短路时,由于此时驻波波节点处的输入导纳为Y in→∞ ,所以Y p 不起作用,故驻波节点位置不会发生偏移。

然而在驻波波幅点,Y p影响就特别显著,尤其是探针容性电纳b p的存在,将使驻波波幅点向负载方向偏移,造成测量误差。

为了减少g p 的影响可以适当减少探针插入深度,b p的消除则要依靠探针的调谐电路来达到。

实验中测量线探针电路的调整一般包括调节探针深度和调节指针调谐滑塞(即耦合输出匹配电路)。

探针插入适当的深度通常为 1.0~1.5mm。

当测量系统终端短路时,将探针移至两个驻波波节点正中间位置(即波腹点位置),调节指针调谐滑塞,直至在选频放大器上观察到的指示最大,此时b p的影响减至最小。

调谐的过程就是减少探针反射对驻波图形的影响和提高测量系统灵敏度的过程,这是减少驻波测量误差的关键,必须认真调整。

当改变信号源频率或者探针深度时,由于探针电纳Y p亦相应改变,必须对探针电路重新进行调整。

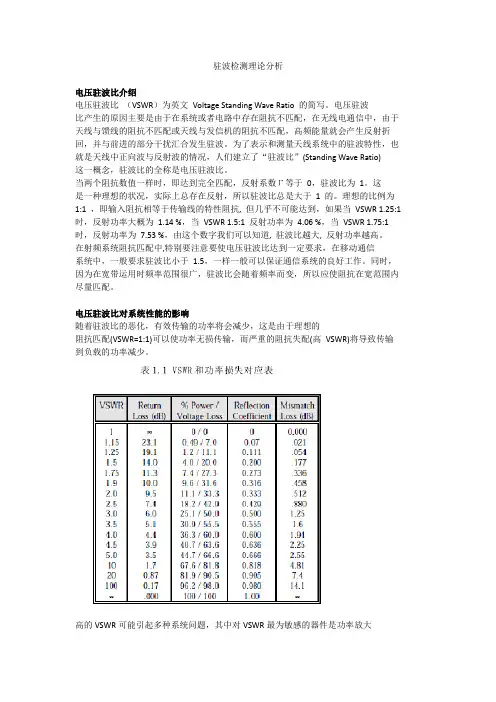

驻波检测理论分析电压驻波比介绍电压驻波比(VSWR)为英文Voltage Standing Wave Ratio 的简写。

电压驻波比产生的原因主要是由于在系统或者电路中存在阻抗不匹配,在无线电通信中,由于天线与馈线的阻抗不匹配或天线与发信机的阻抗不匹配,高频能量就会产生反射折回,并与前进的部分干扰汇合发生驻波。

为了表示和测量天线系统中的驻波特性,也就是天线中正向波与反射波的情况,人们建立了“驻波比”(Standing Wave Ratio)这一概念,驻波比的全称是电压驻波比。

当两个阻抗数值一样时,即达到完全匹配,反射系数Γ等于0,驻波比为1。

这是一种理想的状况,实际上总存在反射,所以驻波比总是大于1 的。

理想的比例为1:1 ,即输入阻抗相等于传输线的特性阻抗, 但几乎不可能达到,如果当VSWR 1.25:1 时,反射功率大概为1.14 %,当VSWR 1.5:1 反射功率为4.06 %,当VSWR 1.75:1 时,反射功率为7.53 %,由这个数字我们可以知道, 驻波比越大, 反射功率越高。

在射频系统阻抗匹配中,特别要注意要使电压驻波比达到一定要求,在移动通信系统中,一般要求驻波比小于1.5,一样一般可以保证通信系统的良好工作。

同时,因为在宽带运用时频率范围很广,驻波比会随着频率而变,所以应使阻抗在宽范围内尽量匹配。

电压驻波比对系统性能的影响随着驻波比的恶化,有效传输的功率将会减少,这是由于理想的阻抗匹配(VSWR=1:1)可以使功率无损传输,而严重的阻抗失配(高VSWR)将导致传输到负载的功率减少。

高的VSWR可能引起多种系统问题,其中对VSWR最为敏感的器件是功率放大器,因为其输出功率较大可能达到200 瓦左右,导致很大的功率反射,从而造成无线电装置的工作范围缩小、发射信号使接收部分饱和。

更为严重的影响是损坏发射机并且击穿传输电介质。

同时由于天线上反射回的信号在功率放大器处再次反射,然后重新发射出去,导致了类似多径现象,因此高VSWR可能引起基站系统的遮蔽衰落VSWR 值很高也有可能会损坏天馈系统,反射波在天线和发射机之间来回反复时会丧失一部分能量而转化为热能损耗了,这一部分热量增加了馈线对热损耗的承受能力,会产生破坏作用。

第1篇一、实验目的本次实验旨在通过观察弦线上形成的驻波现象,了解弦线达到共振和形成稳定驻波的条件;测定弦线上横波的传播速度;探究弦线作受迫振动时的共振频率与驻波波长、张力和弦线线密度之间的关系。

二、实验原理1. 横波传播速度:在张力为T、线密度为μ的弦线上,横波的传播速度v可表示为:v = √(T/μ)。

2. 驻波形成条件:当两列振幅相同、频率相同、传播方向相反的波在同一直线上叠加时,若满足以下条件,则形成驻波:- 波长λ = 2nL/n,其中n为正整数,L为弦长。

- 驻波频率f = (n/T) v,其中n为正整数,T为弦线张力。

3. 共振频率:当弦线上的振动频率等于其固有频率时,弦线发生共振,此时驻波振幅最大。

三、实验仪器1. 弦音计装置(包括驱动线圈和探测线圈各一个、1 kg硅码和6根不同线密度的吉他弦)2. 信号(功率函数)发生器3. 数字示波器4. 千分尺5. 米尺四、实验步骤1. 将弦线固定在两个滑轮上,调节弦长L,使其满足驻波形成的条件。

2. 使用信号发生器产生频率可调的正弦波信号,驱动弦线振动。

3. 使用数字示波器观察并记录弦线上的振动波形。

4. 改变弦线张力T,记录不同张力下的共振频率f和驻波波长λ。

5. 改变弦线线密度μ,记录不同线密度下的共振频率f和驻波波长λ。

6. 对实验数据进行处理和分析。

五、实验结果与分析1. 驻波形成条件:通过实验观察到,当弦长满足2nL/n(n为正整数)时,弦线上形成稳定的驻波。

这与驻波形成的理论条件相符。

2. 共振频率与张力的关系:实验结果表明,在弦线线密度一定的情况下,共振频率f与张力T呈线性关系,即f = aT + b(a、b为常数)。

这与理论公式f =(n/T) v相符。

3. 共振频率与线密度的关系:实验结果表明,在弦线张力一定的情况下,共振频率f与线密度μ呈线性关系,即f = cμ + d(c、d为常数)。

这与理论公式f= (n/T) v相符。

实验二驻波分布特性的测量与分析一、实验目的(1)了解测量线调整和使用方法;(2)测量观察测量线终端不同负载(短路、开路、匹配)时,测量系统的驻波分布情况;(3)理解在矩形波导系统中,不同终端负载对传输系统状态的影响。

二、实验原理当波导中存在不均匀性或负载不匹配时,波导中存在驻波。

测量驻波特性的仪器为测量线。

测量线通常由一段开槽传输线(如开槽波导)、探头座(耦合探针、探针的调谐腔体)和输出指示表、传动装置三部分组成。

测量线为了从波导中拾取能量,需要把探针伸入波导,由此在波导中引入不均匀性,从而影响测量系统的正常工作状态。

为了分析方便,通常将探针等效为与传输线并联的导纳Y p=g p+j b p ,其中g p 反映探针吸取功率的大小,b p表示探针在波导中产生反射的影响。

在信号源和波导系统匹配的情况下,当终端接任意阻抗负载时,由于g p 的分流作用,驻波波腹点的电场强度比真实值小。

而b p 的存在将使驻波波腹点和波节点的位置发生变化。

当终端为短路时,由于此时驻波波节点处的输入导纳为Y in→∞ ,所以Y p 不起作用,故驻波节点位置不会发生偏移。

然而在驻波波幅点,Y p影响就特别显著,尤其是探针容性电纳b p的存在,将使驻波波幅点向负载方向偏移,造成测量误差。

为了减少g p 的影响可以适当减少探针插入深度,b p的消除则要依靠探针的调谐电路来达到。

实验中测量线探针电路的调整一般包括调节探针深度和调节指针调谐滑塞(即耦合输出匹配电路)。

探针插入适当的深度通常为 1.0~1.5mm。

当测量系统终端短路时,将探针移至两个驻波波节点正中间位置(即波腹点位置),调节指针调谐滑塞,直至在选频放大器上观察到的指示最大,此时b p的影响减至最小。

调谐的过程就是减少探针反射对驻波图形的影响和提高测量系统灵敏度的过程,这是减少驻波测量误差的关键,必须认真调整。

当改变信号源频率或者探针深度时,由于探针电纳Y p亦相应改变,必须对探针电路重新进行调整。

一、实验目的1. 理解声驻波的形成原理;2. 掌握测量声波波长、波速的方法;3. 观察并分析声驻波的特性。

二、实验原理声驻波是在一根两端封闭的管子中传播的声波,当管子两端受到相同频率、相同振幅的声波振动时,两个声波相互叠加,形成稳定的驻波。

驻波具有波节和波腹,波节是振幅最小的点,波腹是振幅最大的点。

根据声驻波的特性,可以推导出以下公式:λ = 2L/n (式中,λ为波长,L为管子长度,n为波腹数)v = fλ (式中,v为声速,f为频率)通过测量管子长度、波腹数和频率,可以计算出声速和波长。

三、实验仪器1. 声波发生器;2. 声波接收器;3. 长管;4. 波腹测量尺;5. 频率计;6. 计时器。

四、实验步骤1. 将长管一端封闭,另一端开口;2. 启动声波发生器,产生声波;3. 将声波接收器放置在长管开口处,调整接收器位置,使接收到的声信号最强;4. 测量长管长度L;5. 在长管上标记波腹位置,并记录波腹数n;6. 调整声波发生器的频率,使接收到的声信号最强;7. 使用频率计测量声波频率f;8. 根据公式计算声速v和波长λ。

五、实验数据实验次数 | 长度L(m) | 波腹数n | 频率f(Hz) | 声速v(m/s) | 波长λ(m)---------|------------|---------|------------|--------------|-----------1 | 1.20 | 4 | 440 | 345 | 0.782 | 1.20 | 5 | 440 | 346 | 0.743 | 1.20 | 6 | 440 | 347 | 0.724 | 1.20 | 7 | 440 | 348 | 0.705 | 1.20 | 8 | 440 | 349 | 0.68六、实验结果与分析1. 通过实验数据可以看出,随着波腹数n的增加,声速v逐渐增大,波长λ逐渐减小。

这与公式v = fλ和λ = 2L/n相符;2. 实验测得的声速v与理论值343m/s较为接近,说明实验结果可靠;3. 实验过程中,声波发生器产生的声波频率f为440Hz,与实际频率略有偏差,可能是由于声波在传播过程中受到空气阻力等因素的影响。

驻波的研究[实验目的]1.观察弦线上形成的驻波现象。

2.熟悉机械波干涉特性及驻波形成条件。

3.用驻波法测定弦线振动的频率。

[实验仪器]THQZB —1型驻波实验仪[实验原理]1.驻波的形成原理振动方向相同、频率相同、相位相同或相差恒定的两列波迭加时,在空间某些点处,振动加强,而在另一些点处,振动减弱或完全抵消,这种现象称为波的干涉现象,产生干涉现象的两列波称为相干波。

如果两列振幅也相同的相干波,当它们在同一直线上,沿相反方向传播时,将产生在直线上某些点始终静止不动,这些点称为波节;而在另一些点的振幅具有最大值,等于第一个波的振幅的两倍,这些点称为波腹;两个相邻波节之间各点的振幅不相同,在零和最大值之间,但振动相位相同,而节点两侧相位相反,形成分段独立地振动,不发生波形和能量的传播,故这种波叫驻波,本实验讨论在弦线上形成的横驻波。

设沿弦线正、反方向传播的波动方程分别为)(2cos 11λπx ft A y -= (27—1))(2cos 22λπx ft A y += (27—2) 若波在传播的反射时均无能量损失;入射波和反射波的振幅相等即A 1=A 2=A ,则两列波迭加的结果为ft x A y y y πλπ2cos 2cos221=+= (27—3) 上式即为驻波方程,从方程中可以看出,弦上各点的振幅x A λπ2cos2与时t 无关,它只是位置x 的函数。

当 2)12(2πλπ+=k x k=0,1,2…… (27—4)即 ),1,0(4)12( =+=k k x λ时,这些点的振幅始终为零,即为波节。

当 πλπk x 22= k=0,1,2…… (27—5) 即)2,1,0(2 ==k k x λ时,这些点的振幅最大,等于2A ,即为波腹。

由(27-4)式和(27-5)式可知,相邻两波节(或波腹)之间的距离为半个波长。

因此只要测出n 个波节(或腹节)之间的距离1,就要以确定其波长。

即 n21=λ (27—6)本实验装置采用THQZB —1型驻波实验仪,其结构如图27-1所示。

驻波形成的条件和特点驻波是指在某一介质中传播的波与反射波之间形成的干涉现象。

驻波的形成需要满足一定的条件,同时具有特定的特点。

本文将从波的叠加原理、驻波的形成条件和特点以及中心扩展下的描述进行阐述。

驻波形成的条件:1. 波的叠加原理:驻波是由于两个同频率、相干、反向传播的波相互干涉而形成的。

当两个波的幅度相等且相差180度时,它们在叠加区域内就会形成驻波。

2. 波的传播介质:驻波只能在有界介质中形成,例如绳上的横波、管道中的声波、电缆中的电磁波等。

介质的两端必须有反射点,以便产生反射波与传播波进行干涉。

3. 波的频率和波长:驻波的形成与波的频率和波长有关。

当波长和介质的特定尺寸相匹配时,才能形成驻波。

对于一条绳子上的横波,当绳长为波长的整数倍时,才能形成驻波。

驻波的特点:1. 幅度变化:驻波的幅度在波节处为零,在波腹处达到最大值。

波节是相邻两个振动的干涉点,振动方向相反,形成波的干涉抵消;波腹是相邻两个振动的叠加点,振动方向相同,形成波的叠加增强。

2. 能量分布:驻波的能量分布不均匀,在波节处能量为零,在波腹处能量最大。

因为波节处的振动方向相反,能量相互抵消;而波腹处的振动方向相同,能量叠加增强。

3. 相位变化:驻波的相位差在波节处为180度,在波腹处为0度。

相位差是指相邻两个振动的相位差,相位差为180度时,振动相互抵消;相位差为0度时,振动相互叠加增强。

4. 驻波节点和腹点:驻波中的波节和波腹是驻波的重要特点。

波节是振动的最小值点,即振动幅度为零点;波腹是振动的最大值点,即振动幅度为最大点。

驻波的节点和腹点呈现出一定的规律性分布。

中心扩展下的描述:中心扩展是指在驻波形成的介质中,通过改变波源或改变介质的尺寸,使驻波的节点和腹点发生移动或分布发生变化。

在中心扩展下,驻波的条件和特点会有所变化。

在中心扩展下,改变波源的频率可以改变驻波的波长,进而改变节点和腹点的位置。

当波源频率增大时,波长减小,节点和腹点的间距变小,驻波的节点和腹点向波源方向移动;当波源频率减小时,波长增大,节点和腹点的间距变大,驻波的节点和腹点远离波源。

有关驻波能量的定性分析

提出问题

我们已经知道,在驻波中是没有能量是的定向的传播的。

如果以一列由音叉引起的驻波为例,音叉在不断振动,释放能量,如果驻波中没有能量的定向传播,那么这部分能量是如何分配的,难道聚集在了波源处了么?显然不是的,那么就来探探讨一下这部分能量吧。

探讨驻波的形成

驻波是干涉的一种特殊形式。

两列(反向传播的)相干波在空间相遇,发生相互叠加形成驻波。

那么是否可以将此“驻波”分开成两列波来考虑呢?如果可以,那么驻波=入射波+反射波。

而能量的传播方向是相反的,能量也是随时间变化的量,这一点可以有数学上严格地证明。

正是如此才(能量的叠加或相互削减)宏观上表现出能量的没有定向传播。

也就是说,分开考虑时,入射波和反射波均是有且必须有能量的定向传播的(否则驻波就形不成)。

那么音叉只是入射波的波源,却是反射波上一个特殊的点,他不受反射波的影响,即是说反射波传至此时,能量被波源除去。

(那么能量是如何消失呢?)就好像是受迫振动。

这样一来,音叉释放的能量有入射波导入波中,又被反射波反射回来,且这两部分能量的能量能流密度相同。

反射回来的能量又被波源强行除去,且两能量数值相等,那么能量就是守恒的,各定理依旧成立。

如果上面的假设成立,放在一般的干涉波上

在空间一点,由于两列波的干涉,能量的传播发生了变化。

假设两列单向传播的波。

那么它们的干涉只能出现在一个点。

过了此点,彼此相互独立,不在有任何瓜葛。

就不存在所谓的无能量定向传播。

那么再拓展至一般情况,比方说水波。

(见课本附图)取一条波的传播方向上……上面的每一个点都是由不同的波干涉形成的,在无穷远处就相当于两列平行波发生了干涉(此时仍旧是波)。