中印边界东段实际控制线-----我军控制最前哨地名简介

- 格式:doc

- 大小:207.51 KB

- 文档页数:3

印军“越界拆除中方哨所”究竟多大的事?作者:暂无来源:《华声·观察》 2015年第17期要是为一座哨所被别有用心的人挑拨离间打起来的话,整个西方做梦都要笑醒了。

本刊记者刘念国/整理据新德里电视台报道,印度内政部一名消息人士透露说,中国近期一直在印中巡逻线“拉达克地区”附近修建一座观察哨所,印度对此持反对态度。

9月11日,印度军队和边防警察部队派人越界拆毁了中国在建的哨所,双方军队遂在这一地区发生对峙。

印媒所说的“拉达克地区”,是指印控克什米尔地区的一部分,位于青藏高原的西部边缘,主要包括列城及其周围地区,海拔在3000到6000米之间。

然而,在历史上,拉达克是中国西藏的一部分,至今该地区的大多数居民仍是藏人,语言、文化、宗教与西藏相同,中国政府从未承认印度对该地区享有管辖权。

拉达克地盘不大,但为什么会经常出现中印军队对峙的局面呢?因为印军认为只要占据了这块有利地形,既可以观察我国军队在自己领土上的活动情况,又可以眺望巴基斯坦控制的克什米尔地区的喀喇昆仑公路。

问题是这块土地在我国的边界线一侧。

中方此次修建的哨所位于德普桑平原,毗邻道拉伯格玉尔地和喀喇昆仑山关口两大战略要地。

道拉伯格玉尔地是印度驻锡亚琴冰川部队补给线上的前沿着陆场,喀喇昆仑山关口则是中巴之间的重要陆地连接纽带。

印度在该地区派驻大批军队。

2013年也是在这一地区,印度指责中国军队“入侵”扎营,中国对此予以否认。

中印两国围绕“拉达克地区”的摩擦,并非罕见。

中印两军曾在2014年陷入为期三周的僵持,印方声称解放军排级部队自2013年4月15日起“深入印度领土19公里”,并陆续搭设5座帐篷。

印度陆军则搭起12座帐篷,两军相隔300米。

在西方舆论场,此次中印军队对峙事件被形容为“1.5万英尺高空的对峙”。

由于中印边界线尚未划定,两国对国界和控制线的认定不一样。

中印军队按照各自对控制线的理解和习惯制定巡逻路线,但不排除双方的巡逻路线有交叉的可能,这容易引发矛盾。

[转载]班公湖中印边界西段实际控制线中印边界西段实际控制线"name="image_operate_83131463376282404" alt="[转载]班公湖中印边界西段实际控制线"src="/DownloadImg/2017/02/2011/ 91892465_1" width="690" height="465">阿里被人们称为“生命的禁区”去阿里,从新疆叶城出发,沿着世界上海拔最高、环境最恶劣、道路最险、路况极差的高原公路——219国道,即新藏公路一路向南,途中险像环生。

“行车新藏线,不亚蜀道难;库地达坂险,犹似鬼门关;麻扎达坂尖,陡升五千三;黑卡达坂旋,九十九道湾;界山达坂弯,伸手可摸天……”达坂,维语意为“坟墓”,沿途共翻越16个冰达坂、涉44条冰河,大部分途经地段为“无人区”,只有茂盛的红柳零星生长在路旁。

“生命禁区”中生命的生存原本就是对大自然绞杀的顽强抗争,这一簇簇红柳,正是这场抗争中的幸存者。

中印边界西段实际控制线"name="image_operate_49171463376283271" alt="[转载]班公湖中印边界西段实际控制线"src="/DownloadImg/2017/02/2011/ 91892465_2" width="690" height="411">行至国道994公里处,便到了阿里第一站——日土。

这里也是阿里的北大门,莫尔多通道的东起点。

日土县城的北面就是闻名遐迩的班公湖,藏语意为“长脖子天鹅”,意思是“明媚而狭长的湖泊”。

该湖一半在阿里境内,另一半则在印控克什米尔地区,最奇特之处在于,虽同属一湖,在这边是淡水,而那边则是咸水。

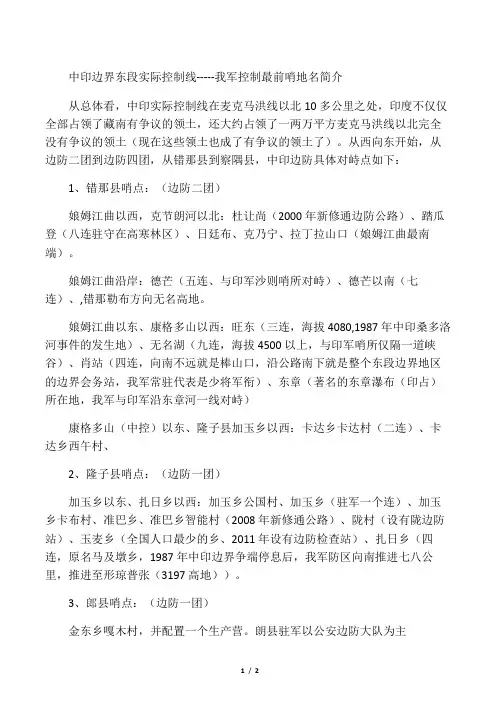

中印边界东段实际控制线-----我军控制最前哨地名简介从总体看,中印实际控制线在麦克马洪线以北10多公里之处,印度不仅仅全部占领了藏南有争议的领土,还大约占领了一两万平方麦克马洪线以北完全没有争议的领土(现在这些领土也成了有争议的领土了)。

从西向东开始,从边防二团到边防四团,从错那县到察隅县,中印边防具体对峙点如下:1、错那县哨点:(边防二团)娘姆江曲以西,克节朗河以北:杜让尚(2000年新修通边防公路)、踏瓜登(八连驻守在高寒林区)、日廷布、克乃宁、拉丁拉山口(娘姆江曲最南端)。

娘姆江曲沿岸:德芒(五连、与印军沙则哨所对峙)、德芒以南(七连)、,错那勒布方向无名高地。

娘姆江曲以东、康格多山以西:旺东(三连,海拔4080,1987年中印桑多洛河事件的发生地)、无名湖(九连,海拔4500以上,与印军哨所仅隔一道峡谷)、肖站(四连,向南不远就是棒山口,沿公路南下就是整个东段边界地区的边界会务站,我军常驻代表是少将军衔)、东章(著名的东章瀑布(印占)所在地,我军与印军沿东章河一线对峙)康格多山(中控)以东、隆子县加玉乡以西:卡达乡卡达村(二连)、卡达乡西午村、2、隆子县哨点:(边防一团)加玉乡以东、扎日乡以西:加玉乡公国村、加玉乡(驻军一个连)、加玉乡卡布村、准巴乡、准巴乡智能村(2008年新修通公路)、陇村(设有陇边防站)、玉麦乡(全国人口最少的乡、2011年设有边防检查站)、扎日乡(四连,原名马及墩乡,1987年中印边界争端停息后,我军防区向南推进七八公里,推进至形琼普张(3197高地))。

3、郎县哨点:(边防一团)金东乡嘎木村,并配置一个生产营。

朗县驻军以公安边防大队为主4、米林县哨点:(米林边防独立营“四营”)里龙乡朗贡村(距实控线6公里)、里龙乡巴让村、南伊洛巴民族乡来果桥边防站(三连,距中印实控线12公里,著名的南伊沟风景区在来果桥以北)、桑格尔桑坡(驻军一个连)、米林机场(距中印实控线16公里)、羌纳乡巴嘎村、丹娘乡鲁霞村(距中印实控线28公里,向南翻越鲁霞拉山口就到印控区)、派镇派村警务区5、墨脱县哨点:(墨脱边防独立营“三营”)背崩乡汗密兵站(全国最小的兵站,有小路到印度)、背崩乡解放大桥边检站、背崩乡地东村(驻兵一个连)、背崩乡西让村(墨脱县控制的最南端村庄)、更巴拉山口(中印实控线分界点)、背崩乡德尔贡村边检站、格当乡新开村(驻军一个连)6、察隅县哨点:(边防四团)上察隅镇阿轨亚山口(中印实控线分界点)、上察隅镇哈拉贡巴(原为部队营地,现为地方伐木场)、上察隅镇布宗村、下察隅镇沙玛村(一连,沙玛前哨沿河向南是嘎灵公,再向南是力秋,中印实控线分界点在力秋)。

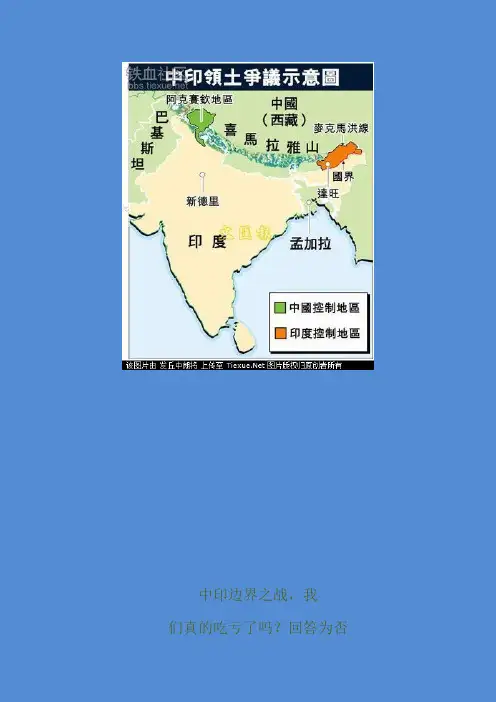

中印边界之战,我们真的吃亏了吗?回答为否中印边界全长约1700公里,分西、中、东三段。

西段长600公里,争议面积约3.35万平方公里。

此段北起喀喇昆仑山口,沿喀喇昆仑山南下至***阿里地区与印辖克什米尔的拉达克、印度的喜马偕尔邦三处接壤为止。

争议地区主要是阿克赛钦的归属问题。

中段长450公里,北起西段的南端,往东南至中、印、尼(泊尔)三国交界处的里普列克山口,争议面积约2000平方公里。

英印政府于1919年侵占了边界中国一侧的葱沙和桑两地。

东段长650公里,西起中、不(丹)、印三国交界处,东到中、印、缅(甸)三国交界处的库阳山口,争议面积约9万平方公里。

东段通常提到的有三条线,即:麦克马洪线、传统习惯线和实际控制线。

中华人民共和国成立时,印度是最早给予承认的国家,这一点,***政权始终心存感激。

在随后的边界谈判中,中国总理周恩来表达了"让东不让西"的意思。

中、东段争议区9200平方公里,相对富庶,西段争议区3.35万平方公里,是为高寒无人区,为何"让东不让西"?原因是西段阿克赛钦地区是新疆-***公路的必经之地。

但是印度在这一问题机械而又僵硬,他们把中国的退让当成软弱,不仅不顾历史事实,毫不让步,还为了自身利益,支持西***立,大大伤害了中国人的感情。

1959年3月17日,武装叛乱失败的***喇嘛带领8名随从逃离拉萨。

31日傍晚,这位宗教领袖进入了印度。

印度政府准予他避难,中印关系急转直下。

1962年,两国发生边境战争,战争是以领土争端的形式开始,以印度人失败而告终的。

中国军队在没有充分准备,没有高原作战经验的情况下投入了战斗。

在那场实际上不超过10天的闪电战中,印军死、伤、失踪、被俘6000余人。

被俘者中包括一名准将。

那次战争之后,喀喇昆仑山口附近的神仙湾、空喀山口、天文点等海拔5000米以上的通外山口上,中方设立了哨所。

印度在这些哨所的对面设立了哨所。

中印、中不边境线上双方争夺区中印哨所山口边界线

以下地区均为中印、中不边界线上双方挣多地区,不喜勿喷。

如若有图片不清晰的状况请及时反馈,谢谢。

一、阿克赛钦部分

二、支普齐山口与巴里加斯地区

三、基伍-查玛普-朗玛普-恰尔塘-洞朗-鲁林地区

四、白玉地区

出于保护性原则,中国部队驻扎地、村庄所在地、各类哨所、居民点、草场、涉场等已被隐藏。

有些地图图片过于模糊还请见谅,并在评论区告知作者。

还请大家多多提出意见,让我加以改正;也请大家对于文章中出现的错误加以指出并告知作者,以便文章能够得到完善。

谢谢各位,不喜勿喷。

各位读者也可以给作者提供一些相关信息与相关事件让作者加以改善,感谢各位。

作者以后还会不定时更新有关内容,并不断更新信息改善文章,还请大家敬请期待吧。

印度在中印东部边境布防的兵力及配置情况印度在中印东部边境布防的兵力及配置情况6月中旬至今,印军非法越境洞朗地区并与中国军队形成对峙已经接近1个月,超过了2013年中印双方在边界线东段僵持21天的“帐篷对峙”,酿成1962年边界战争后最严重的一次边界事件。

此次印度越境的洞朗地区属于中印边境锡金段中国一侧,与中方对峙的印军部队隶属于印驻锡金段第33军第17山地师,专门负责锡金段防务。

在中印边境地区,锡金段及东段是印度的主要两个作战方向,印军在这两个方向上部署了重兵。

印地面部队东线陈兵18万先看陆军。

印度陆军在锡金段部署了1个军的兵力,即第33军,在东段则部署有3个军,分别是第3军、第4军和新组建的第17军。

这4个军(现有总兵力约18万人)都隶属于总部位于西孟加拉邦加尔各答的印陆军东部军区。

资料图印度陆军图片来自网络第33军。

该军总部设在西孟加拉邦的西里古里,下辖3个山地师,总兵力达6万至7万,被视为印度对华军事准备的“第二梯队”。

这3个山地师分别是:第17山地师(总部设在锡金甘托克)、第20山地师(总部设在宾那古里,位于西里古里走廊东侧)以及第27山地师(总部设在噶伦堡)。

它们沿锡金段呈梯形部署,主力第17山地师驻地距离中印边境乃堆拉山口只有约40公里。

第4军。

总部设在阿萨姆邦的提斯浦尔,下辖3个山地师、1个军属第21炮兵旅、1个军属第45装甲团,总兵力约5万人,是印度在东段对中国作战的主力部队。

这3个山地师分别是第2山地师(总部设在迪布鲁格尔)、第5山地师(总部设在邦迪拉)以及第21山地师(总部设在伦吉亚)。

其中第5师作为前出的尖角,师部位于藏南的邦迪拉,此外该师还有1个旅部署在藏南军事重镇达旺,其余2个师在后方东西两翼成品字形部署,最东边的第2山地师部署在距离察隅250公里左右的迪布鲁格尔。

第3军。

该军总部设在那加兰邦的首府迪马普尔,下属第23步兵师(总部设在兰契)以及第57山地师(总部设在Leimakhong),兵力约3万人。

(一)印军侵占中印边界东段传统习惯线以北大片中国领土尼赫鲁总理于1950年在印度人民院的一次讲话中说:“不管有地图没有地图,麦克马洪线是我们的确定边界”。

尼赫鲁的态度极其蛮横无理,他不仅矢口否认中印边界从未划定的基本事实,而且连印度政府自己出版的地图也置之不顾。

尼赫鲁对待边界问题的基本思想是,印度的军队推进到哪里,那里就是印度的国界。

在这一思想指导下,印度军队便在西藏和平解放前后,全面向非法的麦克马洪线推进,到1954年即侵占了中印边界传统习惯线以北“麦克马洪线”以南大片中国领土。

1954年印度政府公然在这块非法占领的中国领土上设置了所谓的“东北边境特区”,由印度中央直接管辖,并建立基层政权,以加强控制。

为掩人耳目,印度政府修改官方地图,在1954年出版的印度官方地图上第一次把非法的麦克马洪线标绘为中印边界东段“已定界”,抹掉了自1935年“麦克马洪线”公开后一直注明的“边界未经定界”字样,妄图以此作为侵占中国领土的根据,使非法侵占的中国领土固定化、合法化。

1955年4月6日,印度政府在一份文件中称,今后“麦克马洪线”和“边界线”的说法应停止使用,“麦克马洪线”的提法应立即用“东北边界”一说代替。

(二)印度侵占中印边界中段四块争议地区中印边界中段,是指中国西藏阿里地区同印度旁遮普、喜马偕尔和北方邦接壤的边界。

它北起中印边境西段边界的终点6795高地,南至中国、印度、尼泊尔三国交界的强拉山口(即里普列克山口),总长约450公里。

中段边界有喜马拉雅山横亘,有通外山口道路19条。

其中什布奇、玛那(卓尼)、尼堤、昆里宾里、达玛、里普列克(强拉)等6个山口,为中印通商协定开放之山口,供两国商旅往来贸易。

关于中段边界,与东段和西段一样,中国政府和印度政府之间未订立任何条约和协议,从来没有划定过。

但双方依循历史沿革的管理范围,已形成了一条传统习惯线。

它从西段的终点起,往南沿着帕里河巨哇渠为一方、司丕提河的其它支流为另一方的分水岭,通过这条分水岭上的6226高地,在巨哇渠与司丕提河汇流处西面数公里与司丕堤河相遇,再沿司丕堤河到该河与帕里河交汇处。

解放军为什么守不住藏南? [转贴 2008-08-11 21:43:10]frameBorder=0 width=336 scrolling=no height=280>1962年中印边界战争,我军大获全胜后,奉命撤回到1959年11月7日中印双方实控线。

在中印边界西段,这条“1959年11月线”就是中印传统边界线,但不包括约450平方公里的巴里加斯地区。

战后我军撤出巴里加斯。

在中印边界东段,“1959年11月线”就是麦克马洪线。

我军于1962年12月开始撤军,到1963年初全部撤回到1959年11月7日线(即麦克马洪线),并又后撤了20公里。

印军随后又一次全部占领了麦线以南9万平方公里的藏南地区。

我军战后在中印边界东段的撤军,近些年来倍受争议。

一.战后我军能守住全部藏南地区吗?对于东线我军战后该不该撤回的问题,国内近些年一直有争论。

一种认为应该撤回,另一种认为不该撤回,应就地坚守并向藏南移民,双方各有各的道理。

那么,1962年战后,我军究竟能不能守住全部藏南地区呢?答案是:肯定不能!为什么?道理很简单,如果那样做,我们就把劣势全部留给了自己,把优势全部送给了印度。

在印度占压倒优势的情况下与之进行对抗。

这样,我们绝对持久不了。

让我们先看一下停战前我军在藏南地区的进展情况:中印边界东段我军主要作战区域一个是麦线西端的克节朗-达旺-西山口-德让宗-邦迪拉地区,这里是中印边界战争的主战场;另一个是麦线东端的瓦弄地区。

在这两个地区,我军已接近传统习惯线。

在麦线中部地区,中印双方投入兵力都不多,我军先后拔除印军据点16处,由麦线向南推进了一些。

到毛主席下令停战之时,我军没有全部收复麦线以南有争议地区。

当然,如果不是奉令停战,以我军当时的作战态势及印军全面崩溃的情况,我军继续前进收复全部藏南地区,甚至打入印度阿萨姆平原,饮马布拉马普特拉河,是绝无问题的。

但是,我们必须看到,由于藏南山区特殊的地理环境,敌我双方在藏南山区都不可能投入大规模部队作战。

亲历中印边境西段自卫反击作战作者:暂无来源:《读报参考》 2017年第3期1962年10月至11月,印度军队越过中印边界东段、西段双方实际控制线,悍然向中国边防部队发动大规模进攻。

中国西藏、新疆的边防部队在忍无可忍的情况下,被迫进行自卫反击作战。

受命这一任务的是新疆军区步兵某师炮兵团。

开进昆仑高原10月9日下午7点多,炮团接到上级“组织部分炮兵参加中印边境反击作战”的命令,要求于10月14日4时前到达天文点防区做好战斗准备。

根据战区高原严寒的地理气候条件和上级下达的任务、要求,炮团党委决定以机动性较强的迫击炮营携120毫米迫击炮12门、加农炮营第2连携76毫米加农炮4门参战,以汽车运载开进天文点防区。

从驻地喀什到天文点防区,正常摩托化行军需要一周多的时间,部队要4天内赶到,时间紧迫。

经过一夜的准备和动员,炮团于10月10日5时许出发。

第一天行军,当近黄昏时,部队已行程260余公里,到了叶城基地。

根据基地首长的介绍:作战地区人烟稀少,补给困难,最少需要带两个月的作战物资,否则将影响战斗任务的完成。

炮团出发时,由于车辆所限,只带了不到1个月的给养,弹药、油料仅有1个基数,帐篷一顶未带。

又因火炮都是装在车上,各车已经满载,无法再增加物资。

怎么办?经大家出主意想办法,决定加高车厢,增大装载容量。

于是,每台车都就地找了不少木杆子,绑在车厢板上,四周用绳子围起来,人坐在车厢上抱住木杆,防止掉下来。

这样,在车厢里又增装了各种作战物资,使2.5吨载重量的车装到了3吨多,载重量4吨的超过了5吨,克服了车辆不足的困难。

车辆不足的困难虽然克服了,但又出现了新的问题:因车辆超载影响了行军速度,本来就很紧的时间越发显得紧张。

必须按时上去!这是关系作战胜败和国威军威的大问题,容不得半点含糊。

于是炮团党委当机立断,把全部人员分成两个梯队,指挥分队为第1梯队,炮手分队和载物资的车辆为第2梯队。

第1梯队由副团长郭滨率领,快速前进,首先到作战地域展开准备工作;第2梯队由政治处陈先模主任率领,在后跟进。

关于中印边界东段的几个问题吕昭义有关中印边界东段的争议,历来为人们重视。

这一段边界有“传统习惯线”、“内线”、“外线”及非法的“麦克马洪线”等不同的划线。

这些线是怎样产生的,性质如何,走向如何,它们之间有何关系,国内外学者有不同的意见 。

本文拟就“外线”、“内线”及赵尔丰部属画界等三个问题,谈谈个人粗浅的看法,错漏之处尚乞方家教正。

传统习惯线与“外线”在英国进入阿萨姆以前,阿霍姆王国领土仅限于布拉马普特拉河两岸的平原地带,大致相当于现在的拉金普尔(Lakhimpur )、锡布萨加尔(Sibsagar )、诺贡(No wg ong)、迦摩缕波(Kamr up)、达朗(Darr an)及萨地亚(Sadiya)的边境地带。

其北部边境以诸山地部落居住的山区边缘为界 。

中印边界东段的确有传统习惯线,不过,这不是近现代意义上的由国际条约规定、经过实地勘定和标出的边界线,而是由历史上的治理管辖而形成的,更确切地说是一条沿喜马拉雅山脚的地带。

由于放牧、贸 巴塔查尔季:《印度东北:政治与行政史》K.K.Bha ttacharjee,N or th East I ndia ,P olitical 国际上研究中印边界争端的权威英国学者拉姆认为:外线是英属印度的国际边界;内线是其行政管理线,实际上起着国际边界的作用。

但限于所使用的资料,拉姆对于传统习惯线及赵尔丰在察隅地区的活动未作深入研究。

印度学者梅赫拉认为内线是行政管辖线,他否认外线的存在,认为在麦克马洪线提出前,英属印度没有确定其国际边界。

国内的研究,由于多种原因,未能深入。

中国社会科学院中国边疆史地研究中心编的《中国边疆研究通报》(新疆人民出版社1995年版)登载曾世英《关于论证中印东段国界资料的一些线索》、房建昌《近代中印东段边界史略》、吕昭义《“中国威胁论”与英属印度的“战略边界”》三篇文章,较为集中地探讨这一问题,从不同的角度力求恢复历史的真实,但在某些具体问题上有不同的看法。

[转载]班公湖中印边界西段实际控制线中印边界西段实际控制线"name="image_operate_832404" alt="[转载]班公湖中印边界西段实际控制线"src="" width="690”height="465”>阿里被人们称为“生命得禁区”去阿里,从新疆叶城出发,沿着世界上海拔最高、环境最恶劣、道路最险、路况极差得高原公路——219国道,即新藏公路一路向南,途中险像环生.“行车新藏线,不亚蜀道难;库地达坂险,犹似鬼门关;麻扎达坂尖,陡升五千三;黑卡达坂旋,九十九道湾;界山达坂弯,伸手可摸天……"达坂,维语意为“坟墓",沿途共翻越16个冰达坂、涉44条冰河,大部分途经地段为“无人区”,只有茂盛得红柳零星生长在路旁.“生命禁区”中生命得生存原本就就是对大自然绞杀得顽强抗争,这一簇簇红柳,正就是这场抗争中得幸存者. 中印边界西段实际控制线"name="image_operate_49171463376283271”alt=”[转载]班公湖中印边界西段实际控制线" src="" width=”690” height="411"〉行至国道994公里处,便到了阿里第一站—-日土.这里也就是阿里得北大门,莫尔多通道得东起点。

日土县城得北面就就是闻名遐迩得班公湖,藏语意为“长脖子天鹅”,意思就是“明媚而狭长得湖泊”。

该湖一半在阿里境内,另一半则在印控克什米尔地区,最奇特之处在于,虽同属一湖,在这边就是淡水,而那边则就是咸水。

班公湖岸边红柳簇拥,风景优美,就是阿里高原乃至西藏得一个著名旅游景点。

湖中有世界上海拔最高得鸟岛,每年5至9月,成千上万得鸥鸟在此栖息,鸥鸟雁鸭欢舞飞翔、遮天蔽日,成为阿里高原得一大奇观.湖畔得牧人传说湖中还有神龙、湖怪出没,更增添了班公湖得神秘色彩。

印度和中国的边界问题

在1914年,英印外交大臣麦克马洪背着当时的北洋政府,私自划立了一条新的边境线,将中国西藏的藏南地区划入了印度领土,中国北洋政府由于国力和内乱,没有做出反应,直到20多年后,英国正式将麦克马洪线定为英属殖民地印度与中国的边境线,并纳入国书!当时的国民政府提出抗议,也没有得到回应,由于藏南地区属于高海拔无人区,当时以国民政府的实力,没办法在藏南地区长期驻军,维持边界,国际社会也没有给国民政府以支持,所以这件事就不了了之!但是可以肯定的一点是,中国历届政府从来没有承认麦克马洪线!

到1947年印度独立时,自然而然的就以麦克马洪作为和中国的边境线,后来中华人民共和国成立后,中国共产党和平解放西藏,并在西藏驻军,给印度造成了很大恐慌,认为中国侵占了印度的领土,当时以美国为首的西方阵营也想试探新中国的实力与态度,就怂恿印度往藏南地区派出军队。

没想到中国军队在数量上处于严重劣势的情况下予以了坚决反击,打退了印度了军事进攻,并俘虏了大量的印度军人和物资,后由于中国的政治立场,中国迅速撤回到实际控制线后,并归还了印度的俘虏和物资,这就是中国历史上的对印自卫反击战!这一仗打消了印度的嚣张气焰,使印度几十年没敢越雷池一步!

近几年由于印度的国力增长很快,又助长了印度的嚣张气焰,企图取代中国成为亚洲霸主,就又拿麦克马洪线说事,并向实际控制线附近增兵,中国由于印度的军事威胁,也在不断的向藏南地区增加兵力,所以造成了现在中印边境的紧张局势!。

中印争议地区实际控制中印争议地洞郎地区实际控制的?从6月26日起,中国外交部、国防部连续对印度媒体“爆料”的“中印边境两军对峙”事件进行表态,小编整理了中印实际控制线现状,欢迎阅读!中印争议地区实际控制_中印1959年实际控制线_中印实际控制线现状擅闯中国领土、叫嚣不惧开战,印度要搞什么?最近,中印边境不太消停。

从6月26日起,中国外交部、国防部连续对印度媒体“爆料”的“中印边境两军对峙”事件进行表态,外交部发言人更是拿出照片,证明印度边防人员非法越境”;而据印度媒体报道,印度陆军参谋长号称,印度此次是在为“2.5线战争”做准备,应对中国、巴基斯坦和国内的安全威胁,并声称“2017年的印度已经和1962年不一样了”。

所谓“2.5线战争”,提法来源于1960年代冷战时期的美国。

当时美国担心苏联和中国在欧亚的威胁,提出要“在欧洲应对一场大规模战争,同时在亚洲应对一场大规模战争,在世界其他地区应对一场小规模地区冲突”(1+1+0.5)。

至于1962?那一年的中印边境自卫反击战,印度的结局是“惨败”。

那么,回到这次,到底边境上的冲突是什么情况?事端其实,根据印度媒体的报道,这场对峙从6月16日起便已开始。

印度的说法是,“印度莫迪听取了国家安全顾问和外交部长的报告,称中方使用推土机拆掉了印度之前设立的碉堡,但双方边防部队没有发生争吵和直接的肢体冲突”。

不过,印度媒体的报道也前后矛盾。

之前,该国媒体称“中国军队越过锡金段边界线入侵印度领土”;28日《印度斯坦时报》则援引该国陆军参谋长的话说,“印度领土并未遭受入侵”。

而根据中方外交部、国防部的回应,事情的缘由则是解放军在洞朗地区进行道路施工时,印度边防人员越过中印边界的锡金段,进入中方境内,阻挠中方施工。

陆慷展示的照片可以清晰看到,印度士兵和车辆明显越过了作为边界线的分水岭,进入到中国境内。

这张照片拍摄于6月18日。

既然该国陆军参谋长承认“印度并未遭受领土入侵”,为何又要作出“准备2.5线战争”、“印度已非1962年时”这样的强硬表态?这其中有历史和现实两重因素。

印度在中印东部边境布防的兵力及配置情况印度在中印东部边境布防的兵力及配置情况6月中旬至今,印军非法越境洞朗地区并与中国军队形成对峙已经接近1个月,超过了2013年中印双方在边界线东段僵持21天的“帐篷对峙”,酿成段第第33力达在宾那古里,位于西里古里走廊东侧)以及第27山地师(总部设在噶伦堡)。

它们沿锡金段呈梯形部署,主力第17山地师驻地距离中印边境乃堆拉山口只有约40公里。

第4军。

总部设在阿萨姆邦的提斯浦尔,下辖3个山地师、1个军属第21炮兵旅、1个军属第45装甲团,总兵力约5万人,是印度在东段对中国作战的主力部队。

这3个山地师分别是第2山地师(总部设在迪布鲁格尔)、第5山地师(总部设在邦迪拉)以及第21山地师(总部设在伦吉亚)。

其中第5师作为前出的尖角,师部位于藏南的邦迪拉,此外该师还有1个旅部署在藏南军事重镇达旺,其余2个师在后方东西两翼成品字形部署,最东边的第2山地师部署在距离察隅250公里左右的迪布鲁格尔。

第3第3第17(第最后再提一下印藏边防警察部队。

印藏边境警察部队是目前印度部署在中印边界除正规军之外的一支特殊武装力量,共有大约1.65万人。

前者隶属于印度内政部,主要任务是在中印边境地区执行侦察、巡逻及配合印军主力“阻止中方攻击”等任务,下辖位于中印实际控制线附近的约150个边防哨所。

目前,印度在东段和锡金段共有约54个边防哨所,未来计划在这2段争议区增设37个边防哨所和15个临时营地哨所,并补充哨所人员,将哨所编制由之前的排一级提升为连级编制。

印空军具备纵深打击能力印度空军延续了其陆军前沿部署的特点,在锡金段和东段一带修建了众多军用机场。

拥有50023个深地带实施打击。

资料图印空军苏-30MK战机图片来自网络近年来,印度边境地区机场改造建设也取得巨大进步。

2009年,印度通过了对藏南境内8座军用机场的改造计划,目前已有5座竣工,战略地位重要的达旺机场截至2016年12月已完成39%的改造工作,升级后的机场不仅可起降战斗机,还能起降美制C-17、C-130运输机等大中型运输机,印军对前沿部署部队的后勤保障能力因此得到增强。

阿克赛钦(Aksai Chin)---中国俯视整个克什米尔地区的碉堡瓦罗曰:如果不是年初正如印度媒体指责其喜马偕尔邦政府犯了重大失误,将一幅工作地图将印度"不可分割但被巴基斯坦占据的"克什米尔划给了"遥远但友好的邻居,且巴基斯坦承认阿克塞钦地区属于中国的话,瓦罗根本不知道中印之间还有所谓的“阿克赛钦”问题。

在印度人眼里中印国境线之间还存在所谓的“麦克马洪线”,也有所谓的“阿克赛钦”问题的“约翰逊线”。

在这些问题上瓦罗不会过多留意的,因为那些线都是无稽之谈,了解了来龙去脉之后就可以忘却。

阿克赛钦(Aksai Chin,源自突厥语"秦地乱石滩"),是位于和田南部昆仑山与喀喇昆仑山之间的一块盆地,属于新疆和田地区建制。

阿克赛钦地区面积与台湾岛几乎一样大,那里自古以来就是从新疆进入西藏的重要通道,建国初期中国人民解放军也是从阿克赛钦地区进入阿里地区的。

鉴于上述地区由于属于我国固有领土,自然由我国军队实际控制,事实上那里驻扎着竟然是一支海军部队,瓦罗摘登一篇相关的网路文章,供诸位了解。

(下面从法国网站下载的克什米尔地图中,印度红头阿三们将阿克赛钦地区划入其领土,甚至是整个克什米尔地区。

注意其国境线走向。

绿色为巴控地区,橘黄色为印控地区。

中国巴基斯坦印度演绎中亚新三国演义,精彩程度远胜于东汉三国。

阿克赛钦是中国俯视整个克什米尔地区的碉堡。

瓦罗的句子:VIS SINARUM,PAX TERRARUM.)现在中印的争议领土主要是东部的藏南和达旺以及西部的阿克塞钦。

中国拥有西部的阿克塞钦,而印度侵占着东部的藏南和达旺。

阿克塞钦海拔高资源贫乏非常荒凉,而东部的藏南和达旺地势低,气候宜人,各种资源异常丰富,是西藏最富饶的地区。

因此许多人认为以前中国在中印战争获胜后拥有非常荒凉的阿克塞钦而放弃藏南和达旺是一个重大失误。

因此许多人在解决中印交换领土,中国放弃荒凉的阿克塞钦而取得达旺和藏南。

中印自卫反击战中印自卫反击战中印自卫反击战1962年10月至11月,中国人民解放军驻西藏、新疆边防部队对入侵中国边境地区的印度军队的反击作战。

中国伺印度接壤的边界线(传统习惯线)共约2000公里,分西、中、东、三段。

西段北起喀喇昆仑山口,南至西藏阿里、克什米尔印度实际控制区的拉达克和印度喜马偕尔邦三地交界处;从这个交界处到中国、印度、尼泊尔三国的交界处为中段;东段西起中国、印度、不丹三国交界处,大体沿着喜马拉雅山脉南麓和布拉马普特拉河北岸平原交接线而行,东到中国、印度、缅甸三国交界处。

1951年至1953年,印度军队越过中印边境东段,侵占传统习惯边界线以北、英国殖民者1914年非法所划、中国历届政府从未承认过的“麦克马洪”线以南约9万平方公里的中国领土。

此后更越过“麦克马洪线”向北侵犯。

在中段和西段,印军也侵占了巨哇、曲惹、什布奇山口、波林三多、香扎和拉不底以及巴里斯等部分中国领土。

1959年人民解放军取得西藏平叛的胜利后,印度政府公开向中国提出将东段9万平方公里和西段3.2万平方公里中国领土划归印度的无理要求,遭到中国政府拒绝。

印度军队遂在东段朗久地区和西段空喀山口袭击中国边防人员,挑起边境武装冲突。

中国政府多次提出通过和平谈判解决中印边界问题,而不应诉诸武力。

1960年4月,中国总理周恩来亲赴印度,为促进中印边界问题的和平解决进行了不懈的努力。

但未能得到印度政府的响应。

从1962年6月起,印度军队向中国推行“前进政策”,蚕食中国领土,不断向中国边防部队进行武装挑衅。

中国政府为和平解决边界问题进行了不懈的努力。

但印度政府视中国军队的忍让为软弱可欺,从1961年特别是1962年4月起,印度军队大肆蚕食中国领土,至9月份,仅在西段中国境内就设立据点43个。

9月下旬,印军对驻防西藏山南择挠桥、扯冬等地区中国边防部队开枪射击,打死打伤中国官兵47人。

10月20日,印度政府命令印度军队在东段越过“麦克马洪线”,向克节朗地区中国边防部队发起攻击,10月10日,向东段的中国尺冬哨所攻击。

关于1962年中印边境战争的一些浅见作者:曾丽虹来源:《金田》2011年第10期作者简介:曾丽虹,女,汉族,单位:云南大学人文学院历史系,研究方向:世界史—东南亚史1962年10月20日至11月21日,中国与印度在西藏南部边境地区爆发了一场短暂的战争。

中国方面将这场战争称为中印边境自卫反击战。

这场战争指导上突出了军事斗争、外交斗争与国际政治斗争的紧密配合,毛泽东曾称这一仗是“打了一个军事政治仗,或者叫政治军事仗”。

1战争是政治的延续,那么,毛泽东为什么会选择在当时与印度交手呢?本文将以中印边界争端的情况和由来为切入点,对1962年中印边界战争进行一些分析和探索,寻找规律,以此为鉴,更好地展望未来。

一、中印边界争端的概况和由来中印边界问题是历史遗留问题。

缘起是1914年英国殖民主义者炮制的“麦克马洪线”。

整个中印边界全长1700余公里(因未实际勘测,此数据只是大概数据,也有资料说近2000公里),分东、中、西三段。

在每一段边界上都有争议地段。

在东段,双方争议面积约90000平方公里,即网上常说的藏南地区,现全部控制在印度手里。

在中段,双方争议面积约2100平方公里,分为4处,现控制在印度手中。

在西段,双方争议面积为33500平方公里,主要是阿克赛钦地区,除巴里加斯一处外,其余都控制在我们手中。

在整个中印边境争端中,东西两段是争议重点,1962年的边境冲突也是在这两段打的。

1.东线争端的由来中印边境东段争议较大,这一段有“传统习惯线”、“麦克马洪线”,还有“外线”、“内线”等不同的划线。

传统习惯线在喜马拉雅山南麓,确切的说是一条沿喜马拉雅山脚的地带,是有历史上的治理管辖而形成的,并没有经过实地的勘测。

以此线作为边界,约9万平方公里的藏南地区属于中国;而麦克马洪线以喜马拉雅山脊分水岭的连接线作为界线,将藏南土地划归印度。

1914年,在中英藏三方参加的解决西藏问题的“西姆拉会议”上,英方代表亨利•麦克马洪利诱西藏地方代表夏札,背着中国北洋政府代表,搞了一份划界换文。

中印边界东段实际控制线-----我军控制最前

哨地名简介

从总体看,中印实际控制线在麦克马洪线以北10多公里之处,印度不仅仅全部占领了藏南有争议的领土,还大约占领了一两万平方麦克马洪线以北完全没有争议的领土(现在这些领土也成了有争议的领土了)。

从西向东开始,从边防二团到边防四团,从错那县到察隅县,中印边防具体对峙点如下:

1、错那县哨点:(边防二团)

娘姆江曲以西,克节朗河以北:杜让尚(2000年新修通边防公路)、踏瓜登(八连驻守在高寒林区)、日廷布、克乃宁、拉丁拉山口(娘姆江曲最南端)。

娘姆江曲沿岸:德芒(五连、与印军沙则哨所对峙)、德芒以南(七连)、,错那勒布方向无名高地。

娘姆江曲以东、康格多山以西:旺东(三连,海拔4080,1987

年中印桑多洛河事件的发生地)、无名湖(九连,海拔4500以上,与印军哨所仅隔一道峡谷)、肖站(四连,向南不远就是棒山口,沿公路南下就是整个东段边界地区的边界会务站,我军常驻代表是少将军衔)、东章(著名的东章瀑布(印占)所在地,我军与印军沿东章河一线对峙)

康格多山(中控)以东、隆子县加玉乡以西:卡达乡卡达村(二连)、卡达乡西午村、

2、隆子县哨点:(边防一团)

加玉乡以东、扎日乡以西:加玉乡公国村、加玉乡(驻军一个连)、加玉乡卡布村、准巴乡、准巴乡智能村(2008年新修通公路)、陇村(设有陇边防站)、玉麦乡(全国人口最少的乡、2011年设有边防检查站)、扎日乡(四连,原名马及墩乡,1987年中印边界争端停息后,我军防区向南推进七八公里,推进至形琼普张(3197高地))。

3、郎县哨点:(边防一团)

金东乡嘎木村,并配置一个生产营。

朗县驻军以公安边防大队为主

4、米林县哨点:(米林边防独立营“四营”)

里龙乡朗贡村(距实控线6公里)、里龙乡巴让村、南伊洛巴民族乡来果桥边防站(三连,距中印实控线12公里,著名的南伊沟风景区在来果桥以北)、桑格尔桑坡(驻军一个连)、米林机场(距中印实控线16公里)、羌纳乡巴嘎村、丹娘乡鲁霞村(距中印实控线28公里,向南翻越鲁霞拉山口就到印控区)、派镇派村警务区

5、墨脱县哨点:(墨脱边防独立营“三营”)

背崩乡汗密兵站(全国最小的兵站,有小路到印度)、背崩乡解放大桥边检站、背崩乡地东村(驻兵一个连)、背崩乡西让村(墨脱县控制的最南端村庄)、更巴拉山口(中印实控线分界点)、背崩乡德尔贡村边检站、格当乡新开村(驻军一个连)

6、察隅县哨点:(边防四团)

上察隅镇阿轨亚山口(中印实控线分界点)、上察隅镇哈拉贡巴(原为部队营地,现为地方伐木场)、上察隅镇布宗村、下察隅镇沙玛村(一连,沙玛前哨沿河向南是嘎灵公,再向南是力秋,中印实控线分界点在力秋)。