教学与教学论的历史发展进程

- 格式:ppt

- 大小:744.00 KB

- 文档页数:19

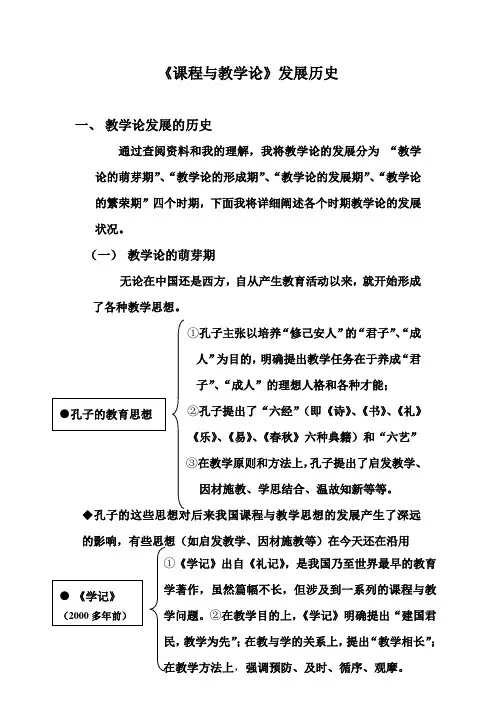

《课程与教学论》发展历史一、教学论发展的历史通过查阅资料和我的理解,我将教学论的发展分为“教学论的萌芽期”、“教学论的形成期”、“教学论的发展期”、“教学论的繁荣期”四个时期,下面我将详细阐述各个时期教学论的发展!状况。

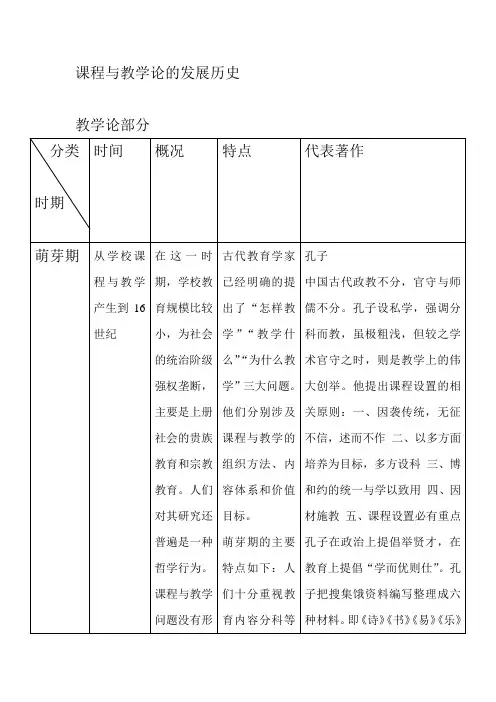

(一) 教学论的萌芽期无论在中国还是西方,自从产生教育活动以来,就开始形成了各种教学思想。

孔子主张以培养“修己安人”的“君子”、“成,人”为目的,明确提出教学任务在于养成“君子”、“成人”的理想人格和各种才能;孔子提出了“六经”(即《诗》、《书》、《礼》孔子的教育思想《乐》、《易》、《春秋》六种典籍)和“六艺”在教学原则和方法上,孔子提出了启发教学、。

因材施教、学思结合、温故知新等等。

孔子的这些思想对后来我国课程与教学思想的发展产生了深远的影响,有些思想(如启发教学、因材施教等)在今天还在沿用《学记》出自《礼记》,是我国乃至世界最早的教育学著作,虽然篇幅不长,但涉及到一系列的课程与教《学记》(2000多年前) 学问题。

在教学目的上,《学记》明确提出“建国君民,教学为先”;在教与学的关系上,提出“教学相长”;…在教学方法上,强调预防、及时、循序、观摩。

苏格拉底提出“知识产婆术”,成为西方启发式教学的渊源。

他主张,在教学中,教师就像产婆帮助产妇生产婴儿一样,重在引导和旁敲侧击,帮助学生获得问题的结论,而不是直接将结论告诉学生。

~苏格拉底、昆体良昆体良在实践的基础上写出了西方第一本教育学专著《雄辩术原理》,系统地总结了培养演说家的教学原则和方法。

提出通过实践、演练、观察的方法进行教学。

…(二)教学论的形成期教学论的形成期德国教育家拉特克是教育史上第一个倡导教学论的人,他1612年向法兰克福诸侯呈交的学校改革的奏书《教学论或教授术》,提出研究如何教的问题——重点在于探讨如何使所有的拉特克(德国,1612) 》人最容易、最有效地获得知识和教养这一方法上的问题。

夸麦纽斯(J. A. Comenius, 1592-1670),捷克著名教育家,理论化、系统化教学论的创立者。

第三单元教学与教学论的历史发展进程一、古代教学论思想的起源与创立二、近代西方教学思想的发展及教学理论独立体系的形成三、传统教学理论的改造与现代教学观的形成四、20世纪我国教学论与实践发展的审视一、古代教学论思想的起源与创立古代中国丰富的教学思想观及其研究方法特点表现在以下几个方面:(一)以伦理道德为主要内容的知识观中国古代教学内容的基本特点:独尊儒术。

“道成而上,艺成而下”,重道(知识)轻器(艺);轻自然斥技艺。

中国古代教育思想体系以“求善”——求道德之善为主旨,不同于古希腊对“求真”的关注。

(二)以人性问题为核心的教学价值观中国古代教学价值观集中体现在对人性问题的探求上(人性本源,人性形成的看法)。

孔子:“我非生而知之者,好古,敏以求之者也”,“性相近,习相远也”。

——人性具有可变性。

孟子:“良知良能”,仁义礼智——教学价值在于“复性”,达到“尽心、知性、知天”荀子:“性恶论”:“人之性恶,其善者伪也”。

强调学习、环境的陶冶和改造。

王夫之:“实有”的自然之性,“后天之性”。

“习与性成者,习成而性与成也。

”教学乃“继善成性”的过程。

重人文。

但脱离人的历史发展和社会制约抽象地谈论人性的本质和差异,难以把握人的自然属性与社会属性的实质及其复杂关系,以及人性差异的由来及其具体表现。

对教学对象——学生成长的关注。

启发教学、因材施教、长善救失、循循善诱等。

(三)学思行结合的知识行观孔子:学-思-习-行孟子:“内省”、“养气”荀子:闻-见-知-行《中庸》:学-问-思-辨-行宋元明清:涉及知行的先后、难易、轻重、分合及判断真、善、美的标准等问题。

程颐:知先行后朱熹:知先行重;知行相须。

王阳明:知行合一。

中国先哲们偏重于践行尽性,履行实践,言行一致,知行统一,知行互动,较为辩证。

(四)整体、辩证、直觉体悟的研究方法对教学问题的研究基于朴素的经验论。

⒈强调整体综合以及朴素的系统观与哲学、政治等观点一起论述教学理论。

教学论发展史一教学理论教学理论是教育学的一个重要分支。

它既是一门理论科学,也是一门应用科学;它既要研究教学的现象、问题,揭示教学的一般规律,也要研究利用和遵循规律解决教学实际问题的方法策略和技术。

它既是描述性的理论,也是一种处方性和规范性的理论。

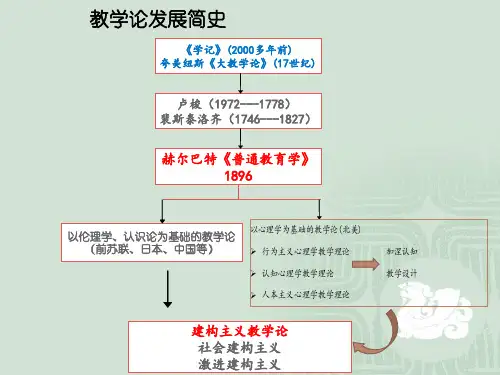

二理论形成教学理论的形成:教学理论的形成经历了漫长的历史阶段,从教学经验总结,到教学思想成熟再到教学理论的形成。

这一进程是人们对教学实践活动认识不断深化、不断丰富和不断系统的过程,其中系统化是教学理论形成的标志。

三发展脉络1、古代的教学思想《学记》是《礼记》中的一篇,一般认为它是思孟学派的孟轲的学生乐正克索著,它是中国古代最早的一篇专门论述教育教学问题的论著,因此有人认为它是"教育学的锥形",是我国也是世界最早的教育专著.《学记》虽然篇幅不长但涉及到一系列的课程与教学问题。

比如,在教学目的上,《学记》明确提出“建国君民,教学为先”;在教与学的关系上,提出“是故学然后知不足,教然后知困。

知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

古日:…教学相长也‟”;在教学方法上,提出“大学之法,禁于未发之谓豫,当其可之谓时,不凌节而施之谓孙,相观而施之谓摩。

此四者,教之所由兴也”,强调预防.及时.循序.观摩.其中提到的“故君子之教喻也,道而弗牵,强而弗抑,开而弗达。

道而弗牵则和,强而弗抑则易,开而弗达则思。

”对启发性教学原则进行了深刻的论述。

2、独立形态教学理论的产生在教育史上第一个倡导教学论的是德国教育家拉特克(W.Ratke ,1571---1635 ),他在1612年向法兰克福诸侯呈交的学校改革的《奏书》中,自称“教学论者”,称自己新的教学技术为“教学论”。

他认为,教育是人与生俱来的权利。

要保障每一个人享有这一权利,使一切国民共享统一的语言,统一的学问,统一的文化。

拉特克的教学论重点在于探讨如何使所有人最容易,最有效地获得知识和教养。

但是教学论成为教育学的一个独立研究领域是公认的1632年夸美纽斯《大教学论》的出版。

课程与教学论的发展历史教学论部分

课程开发的发展历史

1.黄甫全编:.现代课程与教学论学程》.人民教育出版社,2005

2.吴杰编著.教学论—教学理论的历史发展.吉林教育出版社,1985

3.袁振国主编.当代教育学》.教育科学出版社,1999

4.陈侠.课程论[M].北京:人民教育出版社,1989

5.李子建,黄显华.课程:范式、取向和设计【M】.香港:香港中文大

学出版社1996

6.[美]艾伦.C.奥恩斯坦.柯森译.课程:基础、原理和问题.江苏教育出版

社2002

7.全国十二所重点师范大学.教育学基础.教育科学出版社.2002

8.叶澜.教育理论.人民教育出版社.1999

9.高文.教育模式论[M].上海教育出版社,2002

10.张华.课程与教学论[M].上海教育出版社.2000

11.黄甫全.略论教师的课程研制角色.教育理论与实践.1995第一期

12.邹有华.教学认识论.人民教育出版社.1998

13.王汉澜.教育评价学.河南大学出版社.1995

14.钟启泉.现代课程论.上海教育出版社1989

15.吴也显.教学论新编.教育科学出版社.1991

16.叶澜.新编教育学教程.华东师范大学出版社.1991

17.白月娇.课程变革论[M].河北教育出版社.1996

18.王策三.教学论稿[M].北京.人民教育出版社.1985

19.南京师范大学教育系主编.教育学.人民教育出版社.1999

20.张楚廷.教学论纲.高等教育出版社.1999。

《课程与教学论》发展历史一、 教学论发展的历史通过查阅资料和我的理解,我将教学论的发展分为 “教学论的萌芽期”、“教学论的形成期”、“教学论的发展期”、“教学论的繁荣期”四个时期,下面我将详细阐述各个时期教学论的发展状况。

(一) 教学论的萌芽期无论在中国还是西方,自从产生教育活动以来,就开始形成了各种教学思想。

①孔子主张以培养“修己安人”的“君子”、“成人”为目的,明确提出教学任务在于养成“君子”、“成人”的理想人格和各种才能;②孔子提出了“六经”(即《诗》、《书》、《礼》《乐》、《易》、《春秋》六种典籍)和“六艺”③在教学原则和方法上,孔子提出了启发教学、因材施教、学思结合、温故知新等等。

◆孔子的这些思想对后来我国课程与教学思想的发展产生了深远的影响,有些思想(如启发教学、因材施教等)在今天还在沿用①《学记》出自《礼记》,是我国乃至世界最早的教育学著作,虽然篇幅不长,但涉及到一系列的课程与教学问题。

②在教学目的上,《学记》明确提出“建国君民,教学为先”;在教与学的关系上,提出“教学相长”;在教学方法上,强调预防、及时、循序、观摩。

①苏格拉底提出“知识产婆术”,成为西方启发式教学的渊源。

他主张,在教学中,教师就像产婆帮助产妇生产婴儿一样,重在引导和旁敲侧击,帮助学生获得问题的结论,而不是直接将结论告诉学生。

②昆体良在实践的基础上写出了西方第一本教育学专著《雄辩术原理》,系统地总结了培养演说家的教学原则和方法。

提出通过实践、演练、观察的方法进行教学。

(二)教学论的形成期教学论的形成期德国教育家拉特克是教育史上第一个倡导教学论的人,他1612年向法兰克福诸侯呈交的学校改革的奏书《教学论或教授术》,提出研究如何教的问题——重点在于探讨如何使所有的人最容易、最有效地获得知识和教养这一方法上的问题。

① 在教育上,他主张教育目的在培养自然人;反对封建教育戕害、轻视儿童,要求提高儿童在教育中的地位;②卢梭所倡导的尊重儿童自然天性和主体地位的自然主义教育观,尊重儿童的需要、能力和兴趣,遵循儿童内在的自然发展,使教学理论研究向心理学化发展迈进了一大步,并成为后来“儿童中心论”和“发现法”的渊源。

教学论学科发展历史及本土化建构探索教学论是教育学的重要学科,研究教学理论、教学设计和教育实践等方面的问题。

教学论学科的发展历史可以追溯到古代文明时期,但其作为一门独立的学科的形成却是近代教育学发展的产物。

本文将首先介绍教学论学科的发展历史,然后探讨该学科在本土化建构方面的探索。

教学论学科的发展历史可以追溯到古代文明时期。

古代的教育理论主要集中在师徒教学和宗教教育方面。

例如,古希腊的柏拉图强调知识的传授和启发;古代中国的儒家教育强调教师的示范和学生的模仿。

然而,教学论作为一门独立的学科的形成却是近代教育学发展的产物。

教学论学科在近代教育学的形成与发展过程中起到了重要的作用。

在18世纪和19世纪的欧洲,教育学逐渐从教育实践中分化出来,形成了独立的学科体系。

教学论作为教育学的其中一个学科,开始研究教学的目标、方法和效果等问题。

在这一时期,一些教育家和学者,如康德、赫尔巴特和冯特等,提出了以学生为中心的教学观念,强调教学的科学性和系统性。

20世纪之后,教学论学科在全世界范围内得到了进一步的发展。

教学设计、教学评估和教学技术等成为教学论研究的重要领域。

同时,教学论学科也逐渐与其他学科(如心理学、社会学和认知科学等)进行交叉研究,形成了多学科融合的研究模式。

例如,基于认知科学的教学论研究,研究教学和学习过程中的信息加工、记忆和思维等问题,为教学实践提供了重要的理论支持。

然而,教学论学科在中国的发展相对滞后。

在20世纪初,中国教育界开始关注教育和教学质量提升的问题,逐渐引入了一些西方的教育理论和方法。

然而,这些理论和方法并没有得到有效的本土化和适应,仍然存在着理论与实践之间的脱节。

近年来,中国教育学界开始重视本土化建构,推动教育学和教学论学科的本土研究。

一方面,借鉴国外教学论研究的经验和成果,提炼本土教育实践中的有效教学策略和方法;另一方面,加强对中国教育背景、文化特色和社会需求等方面的研究,探索适合中国国情的教学论研究和实践。

教学论的发展历史专业:学科教学(地理) 姓名:张俊黎学号:10420110001 作业要求:勾勒《教学论》的发展历史,要求学生提供了简图,根据自己的理解对其修改理解、完善、并充实详细知识,并有自己的见解。

一、教学论的发展历史简图国外教学理论的发展历史简图发展历史时期主要代表人物主要观点或贡献国外教学额思想的萌芽期苏格拉底1、教师要协助儿童获得知识2、启发式教学---产婆术昆体良1、《雄辩术原理》古代西方的第一部教学法著作2、教学法:摹仿-理论-练习柏拉图教学的五个阶段亚里斯多德首次提出按年龄划分受教育阶段,分为三个阶段:训练阶段、情感道德阶段、智育阶段教学理论的形成期拉特克1、如何教语言和科学,不讨论"教什么" 2、自然教学法3、教学是一种技术夸美纽斯1、"适应自??"的原则2、"泛智"理论""将一切知识教给全人类的艺术""太阳并不对任何单一的对象、单一的动物或单一的树起作用,而是同时给整个地球以光和热" 3、自然原理---"自然遵循适当的时机" 4、直观原理---"直观是一切知识的起点, 通过直观获得知识是巩固的。

" 5、活动原理6、兴趣与自发原理7、学制与班级授课洛克1、"绅士"教育2、德智体的教育容卢梭《爱弥儿》1、自然教育论"儿童是有他特有的看法、想法和感情的;如果想用我们的看法、想法和感情去替代他们的,那简直是最愚蠢的事情" 2、注重人格的培养3、发现教学论:兴趣、活动、实物裴斯泰洛齐1、适应自然2、自我发展、直观原理教学的心理化赫尔巴特《普通1、教学任务-"内在自由、完善、善意、教育学》(1896) 独立的教学理论的形成义、公平"五种道德观念2、教学手段:管理、教学、训育3、教师中心论4、五段教学法:预备、提示、联合、概括、应用5、教育性教学"教学如果没有进行大的教育,只是一种没有目的的手段;道德教育如果没有教学,就是一种失去手段的目的" 第斯多惠《德国教师的教育指南》1、"发展的"教学方法""不好的教师是转述真理,好的教师是教学生去发现真理" 教学理论的发展期以伦理学、认识论为基础的教学论教学目标:知识-道德本位教学过程:知识授受教学内容:科目本位凯洛夫1、五段教学法组织教学1-2 分钟复习旧知识5-10 分钟教授新知识15-30 分钟巩固新知识10-15 分钟布置作业2-5 分钟2、教学原则《教育学》1948 直观性、学生的积极性与自觉性、巩固性、系统性与连贯,教学的通俗性和接受性赞可夫1、一般发展"以尽可能大的教学效果来促使学生的一般发展" 2、教学与发展的关系"教学要走在儿童发展前的教学才是好的教学" 3、教学原则:高难度教学、高速度进行教学、理论知识起主导作用、使学生理解教学过程的教学原则、使包括差生在内的全体学生都得到发展的原则巴班斯基1、教学过程最优化理论"教学最优化要求教授最优化和学习最优化结合起来" 2、洛扎若夫"暗示教学" 基本步骤:说明内容-朗读-遍播放音乐边朗读-焦色表演-朗读-开展活动瓦根舍因"范例教学法" 定义:指教师对教学内容进行分析的基础上教给学生经过精心选择的某一学科的基础性和基本性的知识,使学生通过与范例的接触达到举一反三,触类旁通的方法教学上坚持"三个特性、四个统一、五个分析、四个阶段??: 三个特性指:基础性、基本性、反理性四个统一指:教学与教育的统一、解决问题的学习与系统学习的统一、掌握知识与培养能力的统一、主体和客体的统一五个分析指:基本原理的分析、智力作用的分析、未来意义的分析、内容结构的分析、内容特点的分析四个程序指:范例的阐明"个"的阶段、范例的阐明"类"的阶段、范例的掌握"规律" 的阶段、范例的获得关于世界关系和经验的阶段以心理学为基础的教学理论行为主义心理学教学理论教学目标:预期行为结果教学过程:相倚组织,行为强化教学原则:程序教学小步骤呈现明显的反应及时反馈自定学习步调主要教学方法:程序教学、计算机辅助教学、自我教学单元、个别学习法、视听教学认知心理学教学理论教学目标:智力发展教学过程:动机-结构-序列-强化教学内容:学科知识结构教学方法:发现法加涅的认知性设计教学论结合了行为主义和认知主义的观点教学设计必须为个体而设计设计应该包括短期和长期阶段设计应该实质性的影响个体的发展设计必须建立在人事如何学习的基础上我国教学理论的发展历史简图发展历史时期主要代表人物和主要观点春秋战国时期春秋:孔丘的教育思想战国:儒家的教育思想《礼记·学记》为代表隋唐时期隋唐:科举制度对学校教育的影响,韩愈的教育思想宋明时期宋明:王安石的"尚用教育思想",朱熹的"小学"和"大学"教育清初时期清初:颜元的"习行"教学法清末时期清末:康有为梁启超的的教育思想,蔡元培的教育思想新文化运动时期新文化运动时期:以杜威为代表的实用主教育思想在中国的传播,"新学制"产生民国时期民国时期:教育、教学实验的发展,以黄炎培、晏阳初、梁漱溟、陶行知、陈鹤琴为代表建国初期建国初期:学习前苏联的教学理论和经验文革后-至今文革后-至今:引进大量国外教学理论,开展大量教学改革。

我国教学论的发展及趋势摘要:我国教学论的发展除了受到各个时代的社会影响之外,还受到各个时期的教育实践经验发展的影响,以及各门科学自身发展的影响。

为此,回顾教学论发展的历史,我国教学论的发展经历了萌芽形成、定型发展、成熟衰微、过渡转化、重新构建、综合创建等阶段。

20世纪以来,科学技术的发展影响到我们生活的各个方面,也向教育提出了新的要求,促使教育加快了改革的步伐。

关键词:教学;教学论;教学论思想;发展经历1我国教学论的发展过程从《学记》问世到至今的二千三百多年中,我国教学论的发展经历了萌芽形成、定型发展、成熟衰微、过渡转化、重新构建、综合创建等阶段。

1.1我国教学论萌芽形成期我国教学论思想是伴随着我国学校教育的产生、发展和人们理性思维能力的不断发展而逐步产生、形成和发展的。

到春秋战国时期,“天子失官,学在四夷,”儒墨道法各家纷纷创办私学,为教学论思想的产生提供了教育实践基础;同时春秋战国时期百家争鸣的学术氛围和人文主义、理性主义思潮为教学论思想的产生准备了学术和思维的深厚土壤。

随着教学实践经验不断丰富,对教学问题的理论思考不断深入,便形成了比较成熟的教学论思想并逐步系统化,这就导致了教学论的萌芽和产生。

各家对教学目的、教学作用、教学内容、教学过程、教学原则、教学方法等教学基本问题进行了深入探讨,展开争鸣,共同构建了我国教学论体系的基本框架,奠定了后世教学论发展的基础。

《学记》是我国传统教学论形成的显著标志。

1.2我国教学论定型发展期从秦到隋唐的一干多年,是我国传统教学论体系定型发展阶段。

在此期间,随着中央集权制度的建立、完善和巩固,学校教育制度逐渐发展和日臻完善,儒学逐渐取得了独尊的地位。

在这种背景下,汉唐各朝产生了不同的教育教学思想。

如汉代以淮南王刘安为代表的黄老学派自然主义教学论思想,以董仲舒为代表的经学教学论思想,以王充为代表的儒学异端教学论思想;魏晋南北朝出现了以嵇康为代表的玄学教学论思想,以道安、慧远、葛洪为代表的宗教教学论思想,以颜之推为代表的儒道佛初步融合的教学论思想;隋唐时期在重振儒术运动中,出现了王通、韩愈、柳宗元等重振儒道的教学论思想。

课程与教学论:课程与教学论发展的历史课程与教学论发展的历史,可以追溯到古代的哲学和教育工作。

然而,真正意义上的课程与教学论的发展,主要是在近现代的教育改革和创新中实现的。

以下是对课程与教学论发展历史的概述。

一、早期发展古代的哲学家和教育家,如孔子、老子和苏格拉底,都对课程和教学的方法和内容提出了自己的见解。

这些见解主要集中在知识的传授、道德教育以及辩证思维等方面。

古希腊的哲学家苏格拉底提出了“产婆术”的教学方法,强调通过提问和讨论来引导学生自己得出结论。

在中世纪,基督教教士和修道士开始编写教科书,这些教科书主要涉及宗教、道德、语法和修辞等内容。

这些教科书被认为是西方教育史上最早的教科书。

二、文艺复兴和启蒙时期在文艺复兴和启蒙时期,课程与教学论的发展开始受到更多的关注。

这一时期的教育家们开始强调学生的自由、个性和全面发展,提倡通过观察、实验和推理来学习科学知识。

意大利教育家蒙台梭利提出了“自由教育”的理念,主张学生应该有自由选择自己感兴趣的课程,并强调通过学生的兴趣和爱好来推动他们的学习。

法国哲学家卢梭提出了“自然教育”的理念,认为教育应该顺应自然规律,而不是强制学生学习。

三、19世纪至20世纪19世纪至20世纪是课程与教学论发展的重要时期。

一些著名的教育学家和心理学家,如赫尔巴特、福禄贝尔和桑代克,都提出了自己的理论。

这些理论对课程和教学的目标和内容产生了深远的影响。

1.赫尔巴特与福禄贝尔德国教育家赫尔巴特和福禄贝尔是现代教育学的奠基人之一。

他们都将心理学原理应用于课程和教学的设计。

赫尔巴特提出了“统觉”理论,认为学生应该通过统觉的过程将新旧知识联系起来,从而形成自己的知识体系。

福禄贝尔则强调通过游戏和活动来促进学生的全面发展。

2.桑代克美国心理学家桑代克是现代教育学的另一位重要人物。

他提出了行为主义学习理论,认为学习是通过不断试错和反复练习来形成习惯的。

他将学习过程划分为三个阶段:认知阶段、联结阶段和自动化阶段。

语文课程与教学论学科的历史与现状一、语文课程与教学论学科的发展史语文课程与教学论,是随着语文课程与教学的产生和发展而产生发展起来的。

中国古代没有独立的语文课程与教学,也就没有独立的语文课程与教学论研究,但许多教育论著中包含着与语文课程与教学论有关的论述,如《论语》《礼记》《学记》《读书作文谱》等。

20世纪初语文单独设科后,语文课程与教学论的研究大体上经历了以下几个发展阶段:1.孕育于教育学时期(1902-1918年)1902年,钦定京师大学堂(北京大学前身)设立师范馆(北京师范大学前身),师范馆开设的《教育学》中有“各科教授法”一章,其中也有“国文教授法”。

这说明语文课程与教学研究最初是孕育于教育学之中的,侧重于研究语文教学的具体方法与技术。

2.国文教授法时期(1918-1924年)语文(当时称“国文”)教学研究之始,多称“教授法”,如1918年,由高等师范学校教育研究会出版的夏宇众著《中学国文科教授之商榷》等。

这种研究逐步使语文课程与教学论研究从教育学中脱离出来,成为独立的学科。

称“教授法”是因为当时研究的重点是教师的“教”,而很少涉及学生的“学”。

3.国文教学法和国语教学法时期(1924-1939年)1919年,南京高等师范学校教务主任的陶行知倡导把“各科教授法”改变为“各科教学法”,以便把研究的对象由教师的“教”拓展到学生的“学”。

他当时草拟的方案曾遭校方拒绝,但逐步被有识之士接受。

黎锦熙于1924年出版了《新著国语教学法》。

1934年国民政府颁布的《中学及师范学校教育检定暂行规定》中,规定师范学校设“国文教学法”。

1938年《师范学院规程》中也规定开设“国文教学法”或“国语教学法”,陆续出版的专著教材有:王森然《中学国文教学概要》、袁哲《国语读法教学原论》、阮真《中学国文教学法》、蒋伯潜《中学国文教学法》等。

4.语文教材教法时期(1939-1978年)1939年国民政府教育部颁布的《师范学院分系必修及选修科目表施行要点》中,规定各系都要开设“分科教材及教法研究”课,于是语文教材研究和语文教法研究被列为师范院校中文系(科)的教学和研究的重要内容。

中国课程与教学论百年发展回顾与展望一、概述自20世纪初以来,中国的课程与教学论经历了百年的发展历程。

这一时期,中国社会发生了翻天覆地的变化,从封建社会到社会主义社会,教育领域也经历了深刻的变革。

课程与教学论作为教育学的一个重要分支,其发展历程反映了我国教育理念、教育目标、教育内容和方法的变化。

在20世纪初期,中国教育界开始引进西方的教育理论和教学模式,如赫尔巴特的教育思想、杜威的实用主义教育等。

这些理论的引入,对中国传统的教育观念产生了冲击,促使中国教育开始向现代化转型。

同时,中国也开始探索适合自己国情的课程与教学理论,如陶行知的“生活教育”理论、陈鹤琴的“活教育”理论等。

新中国成立后,我国教育进入了社会主义新时期。

课程与教学论的研究开始紧密结合国家的政治、经济、文化发展需求,强调教育为社会主义建设服务。

这一时期,我国教育理论工作者开始系统总结我国的教育经验,形成了一系列具有中国特色的课程与教学理论,如“全面发展教育”、“素质教育”等。

进入21世纪,随着全球化、信息化时代的到来,中国课程与教学论面临着新的挑战和机遇。

我国教育界开始关注国际教育发展趋势,积极引进和借鉴国外的先进教育理念和方法,如建构主义教学理论、多元智能理论等。

同时,我国课程与教学论研究也开始关注教育公平、教育质量、教育创新等重大问题,为我国教育改革和发展提供了理论支持。

中国课程与教学论百年发展历程是一个不断探索、创新的过程。

在新的历史时期,我国课程与教学论研究将继续紧密结合国家发展战略,以培养德智体美全面发展的人才为目标,为我国教育事业的繁荣和发展作出新的贡献。

1. 研究背景与意义自20世纪初以来,中国的课程与教学论经历了漫长而曲折的发展过程。

从最初的引进西方教育理念,到逐渐形成具有中国特色的课程与教学理论体系,这一百年间的发展不仅见证了中国教育的变迁,也反映了社会政治、经济、文化的深刻变革。

在新的历史时期,回顾和总结中国课程与教学论的百年发展,对于深化教育改革、提升教育质量、培养适应新时代需求的人才具有重要意义。

试论述语文课程与教学论的形成发展过程语文课程与教学论是指对于语文课程设计和教学方法的研究与论述。

语文课程与教学论的形成发展可以追溯到古代,经历了漫长而丰富的历史过程。

古代中国的语文教育主要以经典文献的学习为主,注重对经典文献的背诵和解读。

这一时期的语文教学主要是由私塾教师负责,他们通过口头传授的方式将经典文献的知识传授给学生。

这种教学方式注重对经典文献的理解和记忆,培养了学生的阅读能力和写作能力。

进入近代以后,随着现代教育体系的建立,语文课程和教学论逐渐形成了自己的体系。

在清代末年,中国开始引进西方的教育理念和教学方法。

这些新的教育理念对于语文教育产生了深远的影响。

西方的语言学和教育学理论开始被引入中国,对于语文课程设计和教学方法提出了新的思考和启发。

20世纪初,中国的教育改革运动兴起,语文课程与教学论也得到了更加系统和科学的研究。

教育家们开始探讨如何更好地培养学生的语文能力,提出了许多新的教学理念和方法。

例如,胡适提出的“白话文运动”倡导用白话文教授语文课程,强调语言要贴近生活、贴近人民。

这一理念的提出对于语文教育产生了重大影响,促进了语文课程与教学论的发展。

20世纪40年代,中国的语文教育进入了一个新的阶段。

新中国成立后,中国教育经历了一系列的改革。

新的语文课程标准和教学大纲相继出台,对于语文教育的内容和方法进行了系统的规范和指导。

同时,教育学和心理学的发展也为语文课程与教学论提供了更多的理论支持。

近年来,随着信息技术的发展和互联网的普及,语文课程与教学论也在不断创新和发展。

互联网技术为语文教学提供了全新的教学手段和资源。

教师可以利用网络资源进行教学,学生可以通过网络进行交流和学习。

同时,移动设备的普及也为个性化学习提供了可能,学生可以根据自己的兴趣和需求选择适合自己的学习内容和方式。

总结起来,语文课程与教学论的形成发展可以追溯到古代,经历了漫长而丰富的历史过程。

从古代的经典文献学习到现代的教育改革,语文课程与教学论不断创新和发展,逐渐形成了自己的理论体系和实践方法。