【整理】课程与教学论历史发展

- 格式:pdf

- 大小:3.50 MB

- 文档页数:10

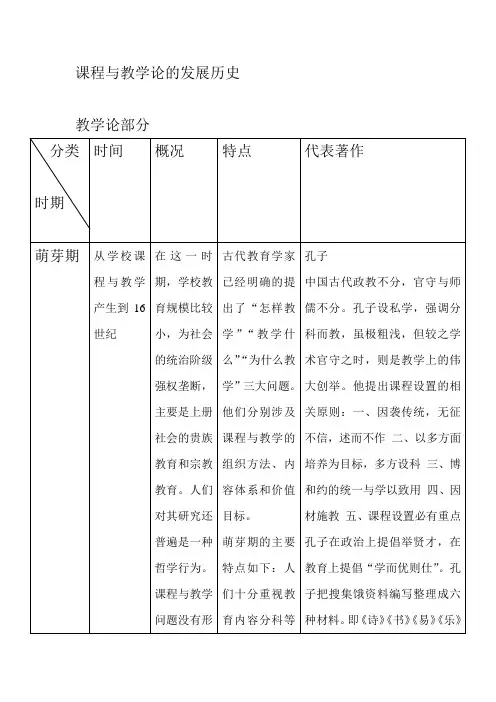

《课程与教学论》发展历史一、教学论发展的历史通过查阅资料和我的理解,我将教学论的发展分为“教学论的萌芽期”、“教学论的形成期”、“教学论的发展期”、“教学论的繁荣期”四个时期,下面我将详细阐述各个时期教学论的发展!状况。

(一) 教学论的萌芽期无论在中国还是西方,自从产生教育活动以来,就开始形成了各种教学思想。

孔子主张以培养“修己安人”的“君子”、“成,人”为目的,明确提出教学任务在于养成“君子”、“成人”的理想人格和各种才能;孔子提出了“六经”(即《诗》、《书》、《礼》孔子的教育思想《乐》、《易》、《春秋》六种典籍)和“六艺”在教学原则和方法上,孔子提出了启发教学、。

因材施教、学思结合、温故知新等等。

孔子的这些思想对后来我国课程与教学思想的发展产生了深远的影响,有些思想(如启发教学、因材施教等)在今天还在沿用《学记》出自《礼记》,是我国乃至世界最早的教育学著作,虽然篇幅不长,但涉及到一系列的课程与教《学记》(2000多年前) 学问题。

在教学目的上,《学记》明确提出“建国君民,教学为先”;在教与学的关系上,提出“教学相长”;…在教学方法上,强调预防、及时、循序、观摩。

苏格拉底提出“知识产婆术”,成为西方启发式教学的渊源。

他主张,在教学中,教师就像产婆帮助产妇生产婴儿一样,重在引导和旁敲侧击,帮助学生获得问题的结论,而不是直接将结论告诉学生。

~苏格拉底、昆体良昆体良在实践的基础上写出了西方第一本教育学专著《雄辩术原理》,系统地总结了培养演说家的教学原则和方法。

提出通过实践、演练、观察的方法进行教学。

…(二)教学论的形成期教学论的形成期德国教育家拉特克是教育史上第一个倡导教学论的人,他1612年向法兰克福诸侯呈交的学校改革的奏书《教学论或教授术》,提出研究如何教的问题——重点在于探讨如何使所有的拉特克(德国,1612) 》人最容易、最有效地获得知识和教养这一方法上的问题。

夸麦纽斯(J. A. Comenius, 1592-1670),捷克著名教育家,理论化、系统化教学论的创立者。

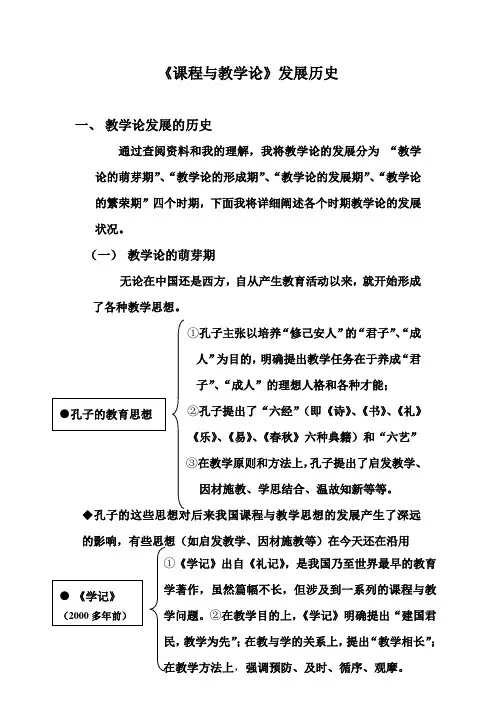

《课程与教学论》发展历史一、 教学论发展的历史通过查阅资料和我的理解,我将教学论的发展分为 “教学论的萌芽期”、“教学论的形成期”、“教学论的发展期”、“教学论的繁荣期”四个时期,下面我将详细阐述各个时期教学论的发展状况。

(一) 教学论的萌芽期无论在中国还是西方,自从产生教育活动以来,就开始形成了各种教学思想。

①孔子主张以培养“修己安人”的“君子”、“成人”为目的,明确提出教学任务在于养成“君子”、“成人”的理想人格和各种才能;②孔子提出了“六经”(即《诗》、《书》、《礼》《乐》、《易》、《春秋》六种典籍)和“六艺”③在教学原则和方法上,孔子提出了启发教学、因材施教、学思结合、温故知新等等。

◆孔子的这些思想对后来我国课程与教学思想的发展产生了深远的影响,有些思想(如启发教学、因材施教等)在今天还在沿用①《学记》出自《礼记》,是我国乃至世界最早的教育学著作,虽然篇幅不长,但涉及到一系列的课程与教学问题。

②在教学目的上,《学记》明确提出“建国君民,教学为先”;在教与学的关系上,提出“教学相长”;在教学方法上,强调预防、及时、循序、观摩。

①苏格拉底提出“知识产婆术”,成为西方启发式教学的渊源。

他主张,在教学中,教师就像产婆帮助产妇生产婴儿一样,重在引导和旁敲侧击,帮助学生获得问题的结论,而不是直接将结论告诉学生。

②昆体良在实践的基础上写出了西方第一本教育学专著《雄辩术原理》,系统地总结了培养演说家的教学原则和方法。

提出通过实践、演练、观察的方法进行教学。

(二)教学论的形成期教学论的形成期德国教育家拉特克是教育史上第一个倡导教学论的人,他1612年向法兰克福诸侯呈交的学校改革的奏书《教学论或教授术》,提出研究如何教的问题——重点在于探讨如何使所有的人最容易、最有效地获得知识和教养这一方法上的问题。

① 在教育上,他主张教育目的在培养自然人;反对封建教育戕害、轻视儿童,要求提高儿童在教育中的地位;②卢梭所倡导的尊重儿童自然天性和主体地位的自然主义教育观,尊重儿童的需要、能力和兴趣,遵循儿童内在的自然发展,使教学理论研究向心理学化发展迈进了一大步,并成为后来“儿童中心论”和“发现法”的渊源。

课程与教学论笔记整理课程与教学论第一章:课程与教学研究的历史发展(一)课程研究的历史发展识记1.课程研究领域诞生的标志:博比特《课程》2.活动分析:把人的活动分析为具体的、特定的行为单元的过程与方法。

工作分析:指对人类的职业领域的分析。

3.现代课程理论的“圣经”:《课程与教学的基本原理》4.八年研究5.学科结构:包括两个基本涵义,一是一门学科特定的一般概念、一般原理所构成的体系;二是一门学科特定的研究方法与研究态度。

学科结构是这两个基本涵义的统一。

6.“实践性课程”的四要素:教师、学生、教材、环境。

7.课程审议:指课程开发的主体彼此之间对具体教育实践情境中的问题反复讨论权衡,以对这些问题获得一致性的理解与解释,最终作出恰当的、一致性的课程变革的决定及相应的策略。

领会1.博比特与查特斯课程开发理论的基本内容及其对课程发展的贡献与局限博比特基本内容:教育的本质、课程的本质、课程开发的方法——活动分析查特斯基本内容:两者的贡献与局限:他们第一次把课程开发过程本身确认为一个独立研究领域,并将该领域科学水平提升到时代所允许的程度。

但也存在历史局限性:把教育与课程视为准备成人生活的过程,导致对儿童价值的忽视。

把教育过程等同于企业生产过程。

这种课程开发的科学化水平低,并未真正把握课程开发过程的本质。

2.“泰勒原理”的实质:“技术兴趣“的追求。

技术兴趣是通过合规律的行为而对环境加以控制的人类基本兴趣班,它指向于对环境的控制与管理,其核心是”控制“。

3.学术中心课程的基本特征:学术性、专门性、结构性。

历史地位:P164.实践性课程开发理论的本质:“实践兴趣“的追求。

实践兴趣:是建立在对意义的”一致性解释“的基础上、通过与环境的相互作用而理解环境的人类的基本兴趣。

5.“概念重建主义课程范式”的本质:“解放兴趣“的追求。

解放兴趣:是人类对解放和权力赋予的基本兴趣,这类兴趣使人们通过对人类社会之社会结构的可靠的、批判性洞洞察而从事自主的行动。

第二章课程的基本理论第一节课程的历史发展一、世界上最早的课程原始社会(社会生活和生产劳动是最古老、最持久的教育内容,是学习课程的源泉)二、学习课程的诞生1.学校诞生后,教育内容从社会生活和生产劳动中分离,成为相对独立的教育要素。

2.礼乐射御书数—教育内容不同中国古代:“成均之学”,内容以乐教为主,‘虞痒之学’,内容以孝的教育为主。

西方:教育内容走向专门化。

(斯巴达:军事体育为主;雅典:不仅有军事训练,还有文化知识教育)3.根据学习者的年龄、季节安排进程三、古代学校的课程1.我国古代学校的课程:四书五经、三字经、百家姓、千字文、千家诗2.西方的古代学校课程:七艺、三科、圣经四、现代课程的形成1.文艺复兴期间,学科的范围迅速扩大2.17、18世纪,现代课程体系基本确立成型为什么现代课程会在17、18世纪正式形成呢?(1)从社会制度看,17、18世纪是现代资本主义制度的确立和发展期(2)从时代状况看,这是一个科学知识大发展的时期(3)现代学制的确立,为课程的完善提供了条件(4)现代教学制度的确立,给现代课程的组织与实施提出了更高的要求五、现代课程的形成特征1.从内容上看,自然科学进入了现代课程体系并取得了合法地位2.从内容的进程安排上,纵向上增强了从小学、中学到大学的连贯性,横向上加强了多学科之间的协调性3.从课程的性质上看,民主化、民族化、科学化是现代课程的显著特征4.从课程实施看,形式越来越多样六、现代课程的发展1.18世纪形式教育与实质教育之争2.19世纪中叶,英国学者斯宾塞的《什么知识最有价值》,提出了课程史上一个永恒的话题3.20世纪20、30年代,出现了儿童中心课程与教材中心课程之间的对立4.20世纪50年代,课程开始现代化,具有学术性七、当代各种各样的课程形态(一)知识本位、儿童本位、社会本位(二)活动课程与学科课程(三)分科课程与综合课程(四)隐性课程与显性课程注:隐性课程又叫潜课程或者潜在课程,主要是指正式课程以外..........................的任何一种或者全部的教育活动,隐性课程是学校情景中以间接、内..............................隐的方式呈现的课程。

《课程与教学论》发展历史姓名:***学号:***********学院:信息学院<<教学论发展史>>第一节古代教学思想一、中国古代的教学思想战国后期出现的《学记》,是世界上最早的以教学论为主的自成体系的教育学专著。

《学记》的内容出自孔子弟子所传的记录,是集儒家教学思想大成的专论,共计1229字。

“教学”一词最早见于《学记》:“建国君民,教学为先”,“教学相长”。

由于《学记》中所说的教学与教育并无差别,故可将它称为教育或教学的专论,是世界是最早的系统的教学论文。

《学记》总结了先秦儒家教学思想的精华,并在教学思想的理论化和系统化方面进行了积极的探索,它的划时代意义在于标志着中国古代教学思想发展到了一个崭新阶段,在教育史上处于领先地位。

二、西方古代的教学思想(一)苏格拉底的教学论希腊著名的哲学家苏格拉底(Socrates,公元前469-公元前399)在教学中倡立了一种独特的问答式教学方法,他称这种方法为:“产婆术”。

古希腊伟大的哲学家苏格拉底的母亲是一个接生婆,谙于产婆术。

这对于苏格拉底把产婆术用之于教育,将教育喻之为思想之接生有着重大的影响。

苏格拉底的"产婆术"强调教育应是由内而外的,是将儿童心灵中的智慧不断引出、发展的过程,而不是由外而内的,不是注入、训练、铸造的过程。

苏格拉底把"产婆术"贯穿于全部的教育活动之中。

(二)昆体良的教学论昆体良(公元35——95年)是古代罗马杰出的教育家和演说家,是古罗马教育中的典型代表,生于西班牙埃布罗河上游加拉古里斯的一个小镇上。

少年时代,昆体良在罗马的文法学校接受教育,后来曾主办罗马的修辞学校,是罗马皇室委任的第一个修辞学教授。

他在修辞学校从事教学工作20余年;著有《雄辩术原理》一书,共12卷。

这部著作反映了罗马帝国的教育实践,也总结了昆体良长期从事修辞学校教学的经验,是西方古代第一部系统的教学法论著。

课程与教学论:课程与教学论发展的历史课程与教学论发展的历史,可以追溯到古代的哲学和教育工作。

然而,真正意义上的课程与教学论的发展,主要是在近现代的教育改革和创新中实现的。

以下是对课程与教学论发展历史的概述。

一、早期发展古代的哲学家和教育家,如孔子、老子和苏格拉底,都对课程和教学的方法和内容提出了自己的见解。

这些见解主要集中在知识的传授、道德教育以及辩证思维等方面。

古希腊的哲学家苏格拉底提出了“产婆术”的教学方法,强调通过提问和讨论来引导学生自己得出结论。

在中世纪,基督教教士和修道士开始编写教科书,这些教科书主要涉及宗教、道德、语法和修辞等内容。

这些教科书被认为是西方教育史上最早的教科书。

二、文艺复兴和启蒙时期在文艺复兴和启蒙时期,课程与教学论的发展开始受到更多的关注。

这一时期的教育家们开始强调学生的自由、个性和全面发展,提倡通过观察、实验和推理来学习科学知识。

意大利教育家蒙台梭利提出了“自由教育”的理念,主张学生应该有自由选择自己感兴趣的课程,并强调通过学生的兴趣和爱好来推动他们的学习。

法国哲学家卢梭提出了“自然教育”的理念,认为教育应该顺应自然规律,而不是强制学生学习。

三、19世纪至20世纪19世纪至20世纪是课程与教学论发展的重要时期。

一些著名的教育学家和心理学家,如赫尔巴特、福禄贝尔和桑代克,都提出了自己的理论。

这些理论对课程和教学的目标和内容产生了深远的影响。

1.赫尔巴特与福禄贝尔德国教育家赫尔巴特和福禄贝尔是现代教育学的奠基人之一。

他们都将心理学原理应用于课程和教学的设计。

赫尔巴特提出了“统觉”理论,认为学生应该通过统觉的过程将新旧知识联系起来,从而形成自己的知识体系。

福禄贝尔则强调通过游戏和活动来促进学生的全面发展。

2.桑代克美国心理学家桑代克是现代教育学的另一位重要人物。

他提出了行为主义学习理论,认为学习是通过不断试错和反复练习来形成习惯的。

他将学习过程划分为三个阶段:认知阶段、联结阶段和自动化阶段。

课程与教学论的发展历史教学论部分

课程开发的发展历史

1.黄甫全编:.现代课程与教学论学程》.人民教育出版社,2005

2.吴杰编著.教学论—教学理论的历史发展.吉林教育出版社,1985

3.袁振国主编.当代教育学》.教育科学出版社,1999

4.陈侠.课程论[M].北京:人民教育出版社,1989

5.李子建,黄显华.课程:范式、取向和设计【M】.香港:香港中文大

学出版社1996

6.[美]艾伦.C.奥恩斯坦.柯森译.课程:基础、原理和问题.江苏教育出版

社2002

7.全国十二所重点师范大学.教育学基础.教育科学出版社.2002

8.叶澜.教育理论.人民教育出版社.1999

9.高文.教育模式论[M].上海教育出版社,2002

10.张华.课程与教学论[M].上海教育出版社.2000

11.黄甫全.略论教师的课程研制角色.教育理论与实践.1995第一期

12.邹有华.教学认识论.人民教育出版社.1998

13.王汉澜.教育评价学.河南大学出版社.1995

14.钟启泉.现代课程论.上海教育出版社1989

15.吴也显.教学论新编.教育科学出版社.1991

16.叶澜.新编教育学教程.华东师范大学出版社.1991

17.白月娇.课程变革论[M].河北教育出版社.1996

18.王策三.教学论稿[M].北京.人民教育出版社.1985

19.南京师范大学教育系主编.教育学.人民教育出版社.1999

20.张楚廷.教学论纲.高等教育出版社.1999。

第三章课程与教学论的历史发展第三章课程与教学论的历史发展回顾漫长的历史进程,课程与教学论的起源、发生和发展可以划分为萌芽期、建立期和繁荣期三个时期。

一、萌芽期从课程与教学产生到公元16世纪的数千年中,课程与教学理论经历了漫长的萌芽时期。

在这一时期,学校教育规模比较小,为社会的统治阶层强权垄断,主要是上层社会的贵族教育和宗教教育。

典型的课程与教学代表有:古代苏美尔人的“文吏学校”以泥板为载体的“文吏”课程与教学,我国古代社会中尧舜实施的”德教”课程与教学,古希腊雅典时代形成并到中世纪规范化的“七艺”课程与教学,我国古代孔子建立的“六艺”课程与教学等。

在这个时期,人们的研究还普遍是一种哲学行为.顶多是将其列入整体教育问题中加以探讨,课程与数学问题没有成为独立的研究对象,课程与数学理论没有成为独立的学科。

不过,古代教育家已明确提出了三个根本性的课程与教学问题:“怎样教学”、“教学什么”和“为什么教学”,也就是课程与教学的组织方法问题、内容问题和目的目标问题;对这些问题的研究结果,散见于比较多的古籍中,而且产生了一批论述课程与教学问题的专著:比如中国的《学记》,约成书于战国后期或末期,是世界上已发现的最早的课程与教学理论专著;而古罗马昆体良(Qumhlianus、M F,约35—95)的《雄辩术原理》,则是西方教育史上第——部系统的教学法专著。

课程与教学论在漫长的萌芽期中表现出了四个主要特点:第一,人们十分重视教育内容、学科等问题。

在中国古代,有人已开始用“课程”一词来描述有关问题。

第二.有关课程与教学的主要观念变迁,经历了从职能主义,到宗教道德主义,再到人文主义;而在中国,从职能主义到宗教人伦道德教育,就停滞不前了。

第三,课程与教学认识成果寓于整个教育理论甚至哲学理论中.不仅没有形成独立的学科领域.就连最基本的学科、科目、课程与教学等基本概念都尚未形成。

如西方称three liberalarts,four liberal arts or seven liberal arts;而中国则有“孔子以六艺教人”,六艺即“礼、乐、射、御、书、数”。

课程论发展史(一)课程卡发的科学化运动博比特分别于1918年、1924年出版《课程》、《怎样编制课程》。

1923年,查斯特出版《课程编制》。

他们的课程开发理论与实践,开启了课程开发的科学化运动。

20世纪初,由于工业和科技进步的影响,在欧洲和北美出现了一股追求“功效”和“唯科学主义”的潮流。

在工业管理领域产生了科学目标管理的经典模式泰罗制。

这种思潮促使了课程编制科学化的课程改革运动。

(二)博比特的课程论在博比特看来,课程是儿童及青年为准备完美的成人生活而从事的一系列活动及由此取得的相应的经验。

他的课程本质观既然落脚于儿童的活动与经验,那么课程的内涵是极广阔的。

即包含儿童在社会生活中自然获得的未受指导的经验,也包括儿童在学校教育中所获得的受指导的经验。

这两个方面自然是密切联系的,教育应兼顾二者。

在课程发展史上,博比特第一次把课程开发视为一个专门的学术研究领域,并进而开启了课程开发科学化历程。

博比特的科学化课程开发方法可总结为“活动分析”。

所谓“活动分析”是把人的活动分析为具体的、特定的行为单元的过程与方法。

这种方法既是博比特教育本质观与课程本质观的体现,也反映了“泰罗主义”对课程开发领域的影响。

博比特认为课程开发的具体过程包括5个步骤。

第一、人类经验的分析。

即把广泛的人类经验划分成一些主要的内容。

博比特在1924年的《怎样编制课程》一书中,把人类经验分析为语言活动、健康活动、公民活动、一般社交活动、休闲娱乐活动、维持个人心理健康的活动、宗教活动、家庭活动、非职业性的实际活动、个人的职业活动十大领域。

第二、具体活动或具体工作的分析。

即把人类经验的主要领域中的每一个领域再进一步分析为更为具体的活动。

他主张把各活动领域所包含的几个较大的单位找出来,然后再将其分析为较小的单位,这样依次进行,直到发现可以履行的恰当的具体活动。

第三、课程目标获得。

即把从事每一具体活动所需要的能力,清楚而详尽地陈述出来的过程。

课程目标,即指从事某一具体活动所需要的能力,由知识技能、习惯、价值、态度、鉴赏力等多种成分构成的。