课程与教学论:课程与教学论的发展历史

- 格式:doc

- 大小:60.50 KB

- 文档页数:20

教学论发展史一教学理论教学理论是教育学的一个重要分支。

它既是一门理论科学,也是一门应用科学;它既要研究教学的现象、问题,揭示教学的一般规律,也要研究利用和遵循规律解决教学实际问题的方法策略和技术。

它既是描述性的理论,也是一种处方性和规范性的理论。

二理论形成教学理论的形成:教学理论的形成经历了漫长的历史阶段,从教学经验总结,到教学思想成熟再到教学理论的形成。

这一进程是人们对教学实践活动认识不断深化、不断丰富和不断系统的过程,其中系统化是教学理论形成的标志。

三发展脉络1、古代的教学思想《学记》是《礼记》中的一篇,一般认为它是思孟学派的孟轲的学生乐正克索著,它是中国古代最早的一篇专门论述教育教学问题的论著,因此有人认为它是"教育学的锥形",是我国也是世界最早的教育专著.《学记》虽然篇幅不长但涉及到一系列的课程与教学问题。

比如,在教学目的上,《学记》明确提出“建国君民,教学为先”;在教与学的关系上,提出“是故学然后知不足,教然后知困。

知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

古日:…教学相长也‟”;在教学方法上,提出“大学之法,禁于未发之谓豫,当其可之谓时,不凌节而施之谓孙,相观而施之谓摩。

此四者,教之所由兴也”,强调预防.及时.循序.观摩.其中提到的“故君子之教喻也,道而弗牵,强而弗抑,开而弗达。

道而弗牵则和,强而弗抑则易,开而弗达则思。

”对启发性教学原则进行了深刻的论述。

2、独立形态教学理论的产生在教育史上第一个倡导教学论的是德国教育家拉特克(W.Ratke ,1571---1635 ),他在1612年向法兰克福诸侯呈交的学校改革的《奏书》中,自称“教学论者”,称自己新的教学技术为“教学论”。

他认为,教育是人与生俱来的权利。

要保障每一个人享有这一权利,使一切国民共享统一的语言,统一的学问,统一的文化。

拉特克的教学论重点在于探讨如何使所有人最容易,最有效地获得知识和教养。

但是教学论成为教育学的一个独立研究领域是公认的1632年夸美纽斯《大教学论》的出版。

课程论发展的历史专业:学科教学(物理)姓名:蔡娣一、课程理论的萌芽我国古代在没有出现"课程"这一专门名词前,古籍中便有了关于课程实践方面的记载。

我国古代思想家和教育家,例如孔子、墨子、和荀子等,都对课程问题作了一定的探讨,他们发现要根据不同的年龄、学业水平安排不同的课程内容,以取得更好的效果[1]。

我国学校课程历史久远,可以追溯到古代社会。

最早见于《礼记.内则》:“六年,教之数与方名”,“九年,教之数日;十年,外出就傅,居宿于外,学书计”;“十有三年,学乐,诵诗,舞勺,成童舞象,学射御,二十而冠,始学礼”。

《礼记.王制》记载:“春秋教以礼乐,冬夏教以诗书”。

春秋时代著名的教育家孔子在他的私人授学过程中有积累了丰富的教学思想:在教育内容方面他提倡“四教”即:文、行、忠、信。

“君子博学于文,约之于礼,亦可以弗畔矣夫。

”(《雍也》)。

为了培养志道和弘道的“君子”,他主要通过六经:“诗、书、礼、乐、易、春秋”为教材对学生施教。

他认为“兴于《诗》,立于礼,成于乐”,“不学《诗》,无以言。

不学礼,无以立”(《季氏》),即通过不同的教育途径来协助教育目的的实现。

孟子对教育同样有其精辟的论述,他认为,教学应遵循一定的规范,要采用“启发诱导”、“盈科而进”等教学方式,学生的学习要主动自觉、持之以恒,在学习内容上要“博学返约”教学才能取得较好的效果。

孔子、孟子的教育思想和教学方法从不同的方面反映出中国早期教育思想的成果,包含了及其丰富的课程理论思想,他们已经考虑到学生的年龄特征和个性差异以及季节、时间等因素对学习的不同影响,他们根据不同教育阶段,设置不同的学习目标,根据不同的季节和时间安排不同的学习内容。

但是,这一时期“课程”这一专门名词没有出现。

至唐宋时期,随着学校制度的完善,课程获得了较大程度的发展,除了继续使用以四书五经为核心的儒家经典课程外,产生了较系统化的专业课程,如,律学、书学、算学、医学等专门学科,并且达到了较高的水平[2]。

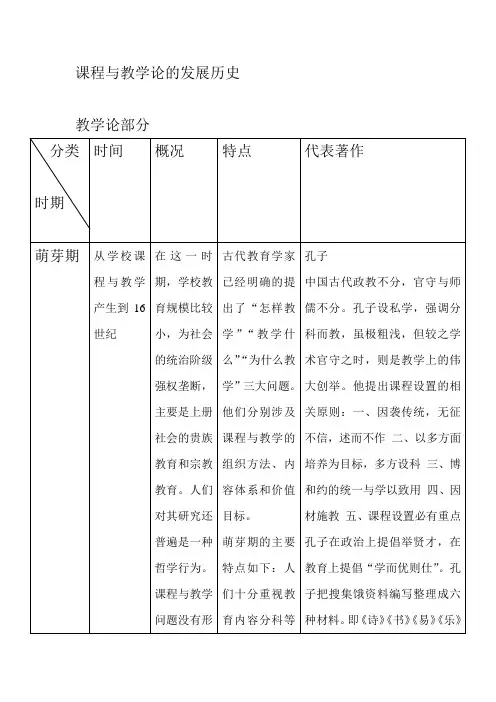

课程与教学论的发展历史教学论部分

课程开发的发展历史

1.黄甫全编:.现代课程与教学论学程》.人民教育出版社,2005

2.吴杰编著.教学论—教学理论的历史发展.吉林教育出版社,1985

3.袁振国主编.当代教育学》.教育科学出版社,1999

4.陈侠.课程论[M].北京:人民教育出版社,1989

5.李子建,黄显华.课程:范式、取向和设计【M】.香港:香港中文大

学出版社1996

6.[美]艾伦.C.奥恩斯坦.柯森译.课程:基础、原理和问题.江苏教育出版

社2002

7.全国十二所重点师范大学.教育学基础.教育科学出版社.2002

8.叶澜.教育理论.人民教育出版社.1999

9.高文.教育模式论[M].上海教育出版社,2002

10.张华.课程与教学论[M].上海教育出版社.2000

11.黄甫全.略论教师的课程研制角色.教育理论与实践.1995第一期

12.邹有华.教学认识论.人民教育出版社.1998

13.王汉澜.教育评价学.河南大学出版社.1995

14.钟启泉.现代课程论.上海教育出版社1989

15.吴也显.教学论新编.教育科学出版社.1991

16.叶澜.新编教育学教程.华东师范大学出版社.1991

17.白月娇.课程变革论[M].河北教育出版社.1996

18.王策三.教学论稿[M].北京.人民教育出版社.1985

19.南京师范大学教育系主编.教育学.人民教育出版社.1999

20.张楚廷.教学论纲.高等教育出版社.1999。

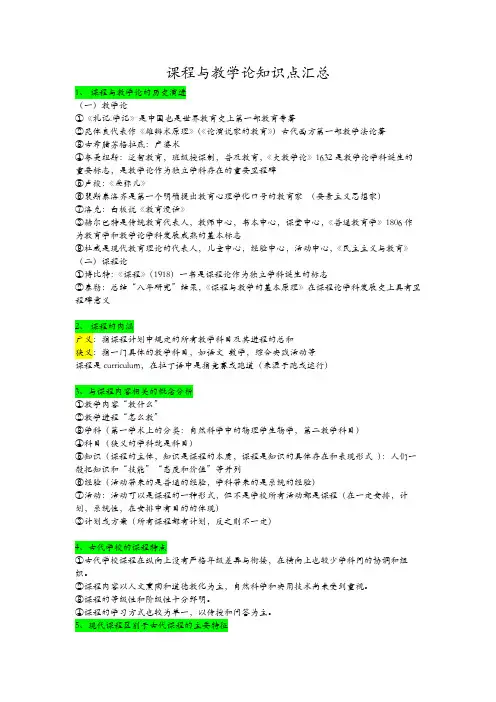

课程与教学论知识点汇总1、课程与教学论的历史演进(一)教学论①《礼记.学记》是中国也是世界教育史上第一部教育专著②昆体良代表作《雄辩术原理》(《论演说家的教育》)古代西方第一部教学法论著③古希腊苏格拉底:产婆术④夸美纽斯:泛智教育,班级授课制,普及教育,《大教学论》1632是教学论学科诞生的重要标志,是教学论作为独立学科存在的重要里程碑⑤卢梭:《爱弥儿》⑥裴斯泰洛齐是第一个明确提出教育心理学化口号的教育家(要素主义思想家)⑦洛克:白板说《教育漫话》⑧赫尔巴特是传统教育代表人,教师中心,书本中心,课堂中心,《普通教育学》1806作为教育学和教学论学科发展成熟的基本标志⑨杜威是现代教育理论的代表人,儿童中心,经验中心,活动中心,《民主主义与教育》(二)课程论①博比特:《课程》(1918)一书是课程论作为独立学科诞生的标志②泰勒:总结“八年研究”结果,《课程与教学的基本原理》在课程论学科发展史上具有里程碑意义2、课程的内涵广义:指课程计划中规定的所有教学科目及其进程的总和狭义:指一门具体的教学科目,如语文数学,综合实践活动等课程是curriculum,在拉丁语中是指竞赛或跑道(来源于跑或运行)3、与课程内容相关的概念分析①教学内容“教什么”②教学进程“怎么教”③学科(第一学术上的分类:自然科学中的物理学生物学,第二教学科目)④科目(狭义的学科就是科目)⑤知识(课程的主体,知识是课程的本质,课程是知识的具体存在和表现形式):人们一般把知识和“技能”“态度和价值”等并列⑥经验(活动带来的是普通的经验,学科带来的是系统的经验)⑦活动:活动可以是课程的一种形式,但不是学校所有活动都是课程(在一定安排,计划,系统性,在安排中有目的的体现)⑧计划或方案(所有课程都有计划,反之则不一定)4、古代学校的课程特点①古代学校课程在纵向上没有严格年级差异与衔接,在横向上也较少学科间的协调和组织。

②课程内容以人文熏陶和道德教化为主,自然科学和实用技术尚未受到重视。

桂林师专教育与管理系课程教案首页第二章课程与教学的发展历程一、课程与教学论的发展轨迹㈠课程与教学思想的萌发最早的课程与教学思想主要来自教育者自身的经验。

我国古代著名教育家孔子总结自己的教育经验,提出了许多有关课程与教学的宝贵思想。

孔子:《学记》(我国乃至世界最早的教育学专著,系统地总结了我国先秦时期的教育思想与教育经验。

):汉唐时期:从以“六艺”为主转变为以儒家经典为主,强调记诵。

宋代:“教人者必知至学之难易,知人之美恶”、“有是物,必有是理,理无形,而难知;物有迹,而易见。

”古希腊教育课程与教学思想集中表现为以下几个方面:一是培养目标上强调理性;二是课程设置上重视和谐,围绕人的和谐发展的需要,形成了以“七艺”为主要内容的课程体系,所谓“七艺”包括:文法、修辞、辩证法、算术、几何、天文学和音乐;三是教学要适应学生的年龄特征;四是主张启发教学,苏格拉底主张教学就像产婆帮助产妇产出她们所孕育的婴儿一样,重在引导,故将其教学方法称为“产婆术”。

在课程设置上,在古罗马,培养多才多艺的“雄辩家”是教育的理想,因此文法、修辞、逻辑是其主要课程,昆体良(M.F.Quintilianus)在实践的基础上写出了西方第一本教育学专著《雄辩术原理》,系统地总结了培养演说家的教学原则和方法。

中世纪:学校课程为基督教会所垄断,以宗教为核心,服务教会文艺复兴时期:人文主义者强调儿童身心和谐发展,尊重儿童天性,重视人文教育,改革教学方法,强调因材施教。

所有这些都对教学论的形成奠定了基础。

㈡教学论的发轫:《大教学论》问世教学论作为一门学科诞生的标志是捷克教育家夸美纽斯(enius)1632年《大教学论》的出版。

这本书对世界各国的教育发展产生了深远影响。

在教学论学科的建立的过程中,卢棱(J.J.Rousseau,1712-1778)、裴斯泰洛齐(J.H.Pestalozzi,1746-1827)、赫尔巴特(Herbart,J.F,1776-1841)等许多优秀的教育家都为此作出了贡献。

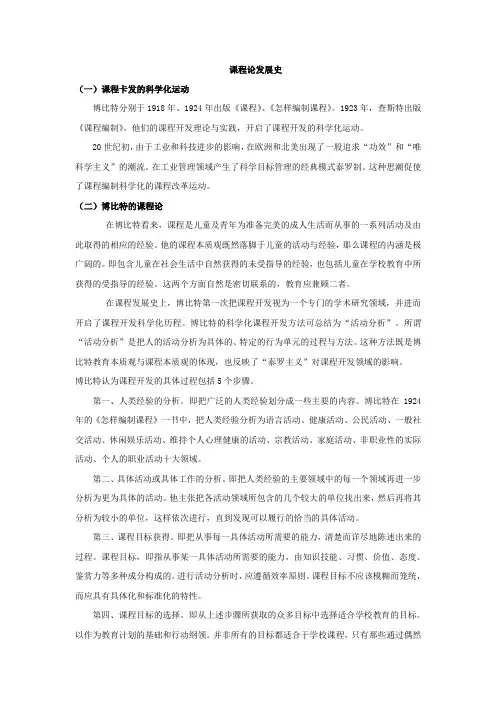

课程论发展史(一)课程卡发的科学化运动博比特分别于1918年、1924年出版《课程》、《怎样编制课程》。

1923年,查斯特出版《课程编制》。

他们的课程开发理论与实践,开启了课程开发的科学化运动。

20世纪初,由于工业和科技进步的影响,在欧洲和北美出现了一股追求“功效”和“唯科学主义”的潮流。

在工业管理领域产生了科学目标管理的经典模式泰罗制。

这种思潮促使了课程编制科学化的课程改革运动。

(二)博比特的课程论在博比特看来,课程是儿童及青年为准备完美的成人生活而从事的一系列活动及由此取得的相应的经验。

他的课程本质观既然落脚于儿童的活动与经验,那么课程的内涵是极广阔的。

即包含儿童在社会生活中自然获得的未受指导的经验,也包括儿童在学校教育中所获得的受指导的经验。

这两个方面自然是密切联系的,教育应兼顾二者。

在课程发展史上,博比特第一次把课程开发视为一个专门的学术研究领域,并进而开启了课程开发科学化历程。

博比特的科学化课程开发方法可总结为“活动分析”。

所谓“活动分析”是把人的活动分析为具体的、特定的行为单元的过程与方法。

这种方法既是博比特教育本质观与课程本质观的体现,也反映了“泰罗主义”对课程开发领域的影响。

博比特认为课程开发的具体过程包括5个步骤。

第一、人类经验的分析。

即把广泛的人类经验划分成一些主要的内容。

博比特在1924年的《怎样编制课程》一书中,把人类经验分析为语言活动、健康活动、公民活动、一般社交活动、休闲娱乐活动、维持个人心理健康的活动、宗教活动、家庭活动、非职业性的实际活动、个人的职业活动十大领域。

第二、具体活动或具体工作的分析。

即把人类经验的主要领域中的每一个领域再进一步分析为更为具体的活动。

他主张把各活动领域所包含的几个较大的单位找出来,然后再将其分析为较小的单位,这样依次进行,直到发现可以履行的恰当的具体活动。

第三、课程目标获得。

即把从事每一具体活动所需要的能力,清楚而详尽地陈述出来的过程。

课程目标,即指从事某一具体活动所需要的能力,由知识技能、习惯、价值、态度、鉴赏力等多种成分构成的。

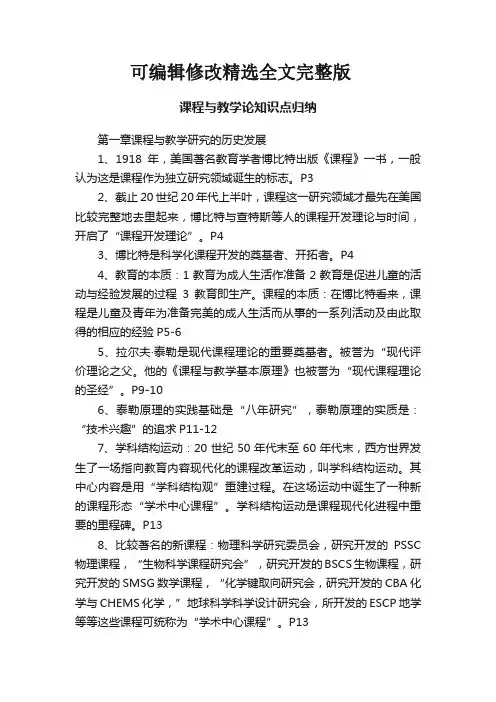

可编辑修改精选全文完整版课程与教学论知识点归纳第一章课程与教学研究的历史发展1、1918年,美国著名教育学者博比特出版《课程》一书,一般认为这是课程作为独立研究领域诞生的标志。

P32、截止20世纪20年代上半叶,课程这一研究领域才最先在美国比较完整地去里起来,博比特与查特斯等人的课程开发理论与时间,开启了“课程开发理论”。

P43、博比特是科学化课程开发的奠基者、开拓者。

P44、教育的本质:1教育为成人生活作准备2教育是促进儿童的活动与经验发展的过程3教育即生产。

课程的本质:在博比特看来,课程是儿童及青年为准备完美的成人生活而从事的一系列活动及由此取得的相应的经验P5-65、拉尔夫·泰勒是现代课程理论的重要奠基者。

被誉为“现代评价理论之父。

他的《课程与教学基本原理》也被誉为“现代课程理论的圣经”。

P9-106、泰勒原理的实践基础是“八年研究”,泰勒原理的实质是:“技术兴趣”的追求P11-127、学科结构运动:20世纪50年代末至60年代末,西方世界发生了一场指向教育内容现代化的课程改革运动,叫学科结构运动。

其中心内容是用“学科结构观”重建过程。

在这场运动中诞生了一种新的课程形态“学术中心课程”。

学科结构运动是课程现代化进程中重要的里程碑。

P138、比较著名的新课程:物理科学研究委员会,研究开发的PSSC 物理课程,“生物科学课程研究会”,研究开发的BSCS生物课程,研究开发的SMSG数学课程,“化学键取向研究会,研究开发的CBA化学与CHEMS化学,”地球科学科学设计研究会,所开发的ESCP地学等等这些课程可统称为“学术中心课程”。

P139、在充分讨论的基础上,会议主席杰罗姆·布鲁纳作了题为《教育过程》的总结报告。

该报告确立了“学科结构运动”的理论基础与行动纲领,并从理论上理性地解决了存在与学科专家和教育专家之间的持久论战。

P1410、学术中心课程:是指专门的学术领域为核心开发的课程。

《课程与教学论》发展历史一、教学论发展的历史通过查阅资料和我的理解,我将教学论的发展分为“教学论的萌芽期”、“教学论的形成期”、“教学论的发展期”、“教学论的繁荣期”四个时期,下面我将详细阐述各个时期教学论的发展!状况。

(一) 教学论的萌芽期无论在中国还是西方,自从产生教育活动以来,就开始形成了各种教学思想。

孔子主张以培养“修己安人”的“君子”、“成,人”为目的,明确提出教学任务在于养成“君子”、“成人”的理想人格和各种才能;孔子提出了“六经”(即《诗》、《书》、《礼》孔子的教育思想《乐》、《易》、《春秋》六种典籍)和“六艺”在教学原则和方法上,孔子提出了启发教学、。

因材施教、学思结合、温故知新等等。

孔子的这些思想对后来我国课程与教学思想的发展产生了深远的影响,有些思想(如启发教学、因材施教等)在今天还在沿用《学记》出自《礼记》,是我国乃至世界最早的教育学著作,虽然篇幅不长,但涉及到一系列的课程与教《学记》(2000多年前) 学问题。

在教学目的上,《学记》明确提出“建国君民,教学为先”;在教与学的关系上,提出“教学相长”;…在教学方法上,强调预防、及时、循序、观摩。

苏格拉底提出“知识产婆术”,成为西方启发式教学的渊源。

他主张,在教学中,教师就像产婆帮助产妇生产婴儿一样,重在引导和旁敲侧击,帮助学生获得问题的结论,而不是直接将结论告诉学生。

~苏格拉底、昆体良昆体良在实践的基础上写出了西方第一本教育学专著《雄辩术原理》,系统地总结了培养演说家的教学原则和方法。

提出通过实践、演练、观察的方法进行教学。

…(二)教学论的形成期教学论的形成期德国教育家拉特克是教育史上第一个倡导教学论的人,他1612年向法兰克福诸侯呈交的学校改革的奏书《教学论或教授术》,提出研究如何教的问题——重点在于探讨如何使所有的拉特克(德国,1612) 》人最容易、最有效地获得知识和教养这一方法上的问题。

夸麦纽斯(J. A. Comenius, 1592-1670),捷克著名教育家,理论化、系统化教学论的创立者。

中国课程与教学论百年发展回顾与展望一、概述自20世纪初以来,中国的课程与教学论经历了百年的发展历程。

这一时期,中国社会发生了翻天覆地的变化,从封建社会到社会主义社会,教育领域也经历了深刻的变革。

课程与教学论作为教育学的一个重要分支,其发展历程反映了我国教育理念、教育目标、教育内容和方法的变化。

在20世纪初期,中国教育界开始引进西方的教育理论和教学模式,如赫尔巴特的教育思想、杜威的实用主义教育等。

这些理论的引入,对中国传统的教育观念产生了冲击,促使中国教育开始向现代化转型。

同时,中国也开始探索适合自己国情的课程与教学理论,如陶行知的“生活教育”理论、陈鹤琴的“活教育”理论等。

新中国成立后,我国教育进入了社会主义新时期。

课程与教学论的研究开始紧密结合国家的政治、经济、文化发展需求,强调教育为社会主义建设服务。

这一时期,我国教育理论工作者开始系统总结我国的教育经验,形成了一系列具有中国特色的课程与教学理论,如“全面发展教育”、“素质教育”等。

进入21世纪,随着全球化、信息化时代的到来,中国课程与教学论面临着新的挑战和机遇。

我国教育界开始关注国际教育发展趋势,积极引进和借鉴国外的先进教育理念和方法,如建构主义教学理论、多元智能理论等。

同时,我国课程与教学论研究也开始关注教育公平、教育质量、教育创新等重大问题,为我国教育改革和发展提供了理论支持。

中国课程与教学论百年发展历程是一个不断探索、创新的过程。

在新的历史时期,我国课程与教学论研究将继续紧密结合国家发展战略,以培养德智体美全面发展的人才为目标,为我国教育事业的繁荣和发展作出新的贡献。

1. 研究背景与意义自20世纪初以来,中国的课程与教学论经历了漫长而曲折的发展过程。

从最初的引进西方教育理念,到逐渐形成具有中国特色的课程与教学理论体系,这一百年间的发展不仅见证了中国教育的变迁,也反映了社会政治、经济、文化的深刻变革。

在新的历史时期,回顾和总结中国课程与教学论的百年发展,对于深化教育改革、提升教育质量、培养适应新时代需求的人才具有重要意义。

课程与教学论第一章绪论第一节课程与教学论发展的简要历程•一、课程论的历史发展•“课程”一词在我国最早大约出现于唐代。

•课程作为一个正式的学术研究领域,在我国始于20世纪20年代初期。

•新中国成立后的很长一段时间内,我国都没有把课程作为教育学的一门分支学科来研究。

十一届三中全会以后,课程研究才真正引起我国教育理论界的重视。

•在西方,最早的课程可以追溯到公元前7世纪的古希腊。

斯巴达的“五项竞技”教育(即赛跑、跳跃、摔跤、掷铁饼和投标枪)。

雅典的和谐教育,提出了“算术、几何、天文、音乐”四门学科,加上智者派开设的“文法、修辞、辩证法”三科构成了西方教育史上沿用长达千年之久的“七艺”课程。

•中世纪,学校课程为基督教会所垄断。

直到文艺复兴,宗教垄断学校的局面才被打破,这一时期的课程已经蕴含了培养全面发展的人的理念。

•在西方较早使用“课程”这一术语的是捷克著名教育家夸美纽斯,提出了泛智论,即把一切事物交给一切人的理论。

之后,洛克、卢梭、裴斯泰洛齐等人对课程论的发展做出了重要贡献。

•赫尔巴特在前人的基础上,以心理学说为依据,提出了较为完整的课程理论。

•杜威通过系统的理论研究和实践探索,完整地确立起了经验自然主义的课程范式。

杜威主张应从儿童出发来设置课程,儿童的生活和需要是课程的出发点。

他提出了以经验为本质的课程观。

从知识本位到经验本位,在课程论发展史上是一个重大的进步。

•一般认为,1918年美国著名教育学者博比特出版的《课程》一书,是人类历史上第一本课程理论专著。

•拉尔夫·泰勒的《课程与教学的基本原理》(1949),该书被誉为“现代课程理论的圣经”。

•该书所阐释的课程与教学的基本原理,又称泰勒原理。

§“泰勒原理”的内容泰勒的课程理论是围绕四个基本问题展开的:(1)学生应该达到哪些教育目标?(目标)(2)提供哪些教育经验去达到这些目标?(设计)(3)如何有效地组织这些教育经验?(范围与序列)(4)如何判断这些目标实现与否?(评价)其中“学生应该达到哪些教育目标”是首要问题。

课程论发展的历史专业:学科教学(物理)姓名:蔡娣一、课程理论的萌芽我国古代在没有出现"课程"这一专门名词前,古籍中便有了关于课程实践方面的记载。

我国古代思想家和教育家,例如孔子、墨子、和荀子等,都对课程问题作了一定的探讨,他们发现要根据不同的年龄、学业水平安排不同的课程内容,以取得更好的效果[1]。

我国学校课程历史久远,可以追溯到古代社会。

最早见于《礼记.内则》:“六年,教之数与方名”,“九年,教之数日;十年,外出就傅,居宿于外,学书计”;“十有三年,学乐,诵诗,舞勺,成童舞象,学射御,二十而冠,始学礼”。

《礼记.王制》记载:“春秋教以礼乐,冬夏教以诗书”。

春秋时代著名的教育家孔子在他的私人授学过程中有积累了丰富的教学思想:在教育内容方面他提倡“四教”即:文、行、忠、信。

“君子博学于文,约之于礼,亦可以弗畔矣夫。

”(《雍也》)。

为了培养志道和弘道的“君子”,他主要通过六经:“诗、书、礼、乐、易、春秋”为教材对学生施教。

他认为“兴于《诗》,立于礼,成于乐”,“不学《诗》,无以言。

不学礼,无以立”(《季氏》),即通过不同的教育途径来协助教育目的的实现。

孟子对教育同样有其精辟的论述,他认为,教学应遵循一定的规范,要采用“启发诱导”、“盈科而进”等教学方式,学生的学习要主动自觉、持之以恒,在学习内容上要“博学返约”教学才能取得较好的效果。

孔子、孟子的教育思想和教学方法从不同的方面反映出中国早期教育思想的成果,包含了及其丰富的课程理论思想,他们已经考虑到学生的年龄特征和个性差异以及季节、时间等因素对学习的不同影响,他们根据不同教育阶段,设置不同的学习目标,根据不同的季节和时间安排不同的学习内容。

但是,这一时期“课程”这一专门名词没有出现。

至唐宋时期,随着学校制度的完善,课程获得了较大程度的发展,除了继续使用以四书五经为核心的儒家经典课程外,产生了较系统化的专业课程,如,律学、书学、算学、医学等专门学科,并且达到了较高的水平[2]。

课程与教学论的发展历史教学论部分

课程开发的发展历史

1.黄甫全编:.现代课程与教学论学程》.人民教育出版社,2005

2.吴杰编著.教学论—教学理论的历史发展.吉林教育出版社,1985

3.袁振国主编.当代教育学》.教育科学出版社,1999

4.陈侠.课程论[M].北京:人民教育出版社,1989

5.李子建,黄显华.课程:范式、取向和设计【M】.香港:香港中文大

学出版社1996

6.[美]艾伦.C.奥恩斯坦.柯森译.课程:基础、原理和问题.江苏教育出版

社2002

7.全国十二所重点师范大学.教育学基础.教育科学出版社.2002

8.叶澜.教育理论.人民教育出版社.1999

9.高文.教育模式论[M].上海教育出版社,2002

10.张华.课程与教学论[M].上海教育出版社.2000

11.黄甫全.略论教师的课程研制角色.教育理论与实践.1995第一期

12.邹有华.教学认识论.人民教育出版社.1998

13.王汉澜.教育评价学.河南大学出版社.1995

14.钟启泉.现代课程论.上海教育出版社1989

15.吴也显.教学论新编.教育科学出版社.1991

16.叶澜.新编教育学教程.华东师范大学出版社.1991

17.白月娇.课程变革论[M].河北教育出版社.1996

18.王策三.教学论稿[M].北京.人民教育出版社.1985

19.南京师范大学教育系主编.教育学.人民教育出版社.1999

20.张楚廷.教学论纲.高等教育出版社.1999。