2012WFSBP精神分裂症生物学治疗指南解读(江西郭中孟20141019)

- 格式:ppt

- 大小:1.02 MB

- 文档页数:58

改善精神障碍患者认知(记忆)功能的方法江西省精神卫生中心郭中孟主任医师(2017-10-22)近期研究显示,许多重性精神障碍患者,例如精神分裂症、双相障碍和抑郁症都可能存在神经认知损害,特别是记忆损害。

如何帮助这些患者改善神经认知损害,尤其是记忆障碍?除了原发性记忆障碍外,有许多原因可能引起继发性记忆损害。

研究显示以下方法可能对患者的认知损害有益:1、避免使用抗胆碱能药物:抗胆碱能药物可严重损害记忆,如果患者使用抗精神病药物出现锥体外系副作用,可以考虑抗精神病药物减量,而不是加用抗胆碱能药物-苯海索,尽量避免使用抗胆碱副作用较强的老一代抗精神病药和抗抑郁药。

2、避免长期使用苯二氮卓类药物:苯二氮卓类药物损害记忆,故不宜长期使用,只能偶尔使用或短期使用(连续使用不超过2周)。

3、帮助患者减轻体重:研究表明体重指数(BMI)≥25与记忆减退有关[1]。

许多精神障碍患者服药后可能出现体重增加或肥胖,帮助患者改变生活方式和习惯(例如饮食结构调整和锻炼),不仅可以降低心血管疾病的死亡率,而且可以恢复部分记忆功能[2]。

4、指导患者定期锻炼:定期锻炼,除了可以改善心血管健康和帮助减少腹内脂肪损害记忆之外,还可以促进大脑海马区(“记忆中心”)神经细胞生成。

没有比定期锻炼更容易和更安全的提高记忆力的方法了。

每天快步走30分钟以上对认知有益,并且可延缓大脑衰老。

5、鼓励刺激性活动:把鸟类每天放在装饰的颜色鲜艳、富有刺激性的鸟笼中,要比在普通、无刺激性鸟笼中的鸟大脑增大10%~20%。

同样的原理也适用于人类。

定期采用填字游戏,象棋,西洋双陆棋,拼图,视频,游戏,或接触新的活动刺激大脑,可以帮助成熟海马中产生的祖细胞生长成为完全成熟的神经元。

将身体锻炼(神经生成增殖)与益智锻炼(促进新生神经元生长和成熟)相结合,可以说是提高记忆力的最佳配方[3]。

6、避免使用镇静作用强的药物:某些精神药物,例如氯氮平、氯丙嗪、阿米替林以及氯硝西泮等引起的嗜睡和镇静可以减缓认知过程、损害信息处理和记忆的保存与回溯[4]。

难治性精神分裂症的诊断和治疗精神分裂症是以思维、情感、行为等方面的障碍以及精神活动的不协调为主要表现的一组精神病,是一种极其严重且愈后不良的重性精神疾病。

目前发现有30%~60%的精神分裂症患者对药物治疗无效或仅有部分效应[1],以致迁延为难治性精神分裂症。

因而,难治性精神分裂症的诊断和治疗问题,便成为当今精神医学临床工作所关注的重点和热点问题。

1难治性精神分裂症的诊断在临床精神医学领域,由于精神分裂症的诊断标准不同,对抗精神病药物治疗疗效的评估方法的不同,至今仍没有一个适合所有难治性精神分裂症的描述性定义,治疗有效与治疗无效之间难以划出严格的界限,什么样的反应才算有效,不同医院、不同医生有各自不同的理解。

目前,国内外比较公认的、影响较大的是Kanel996年创建的难治性精神分裂症的定义:①过去5年对3种药物剂量和疗程适当的抗精神病药物(3种药物至少有2种化学结构是不同的)治疗反应不良;②患者不能耐受抗精神病药物的不良反应;③即使有充分的维持治疗或预防治疗,患者仍然复发或恶化[2,3]。

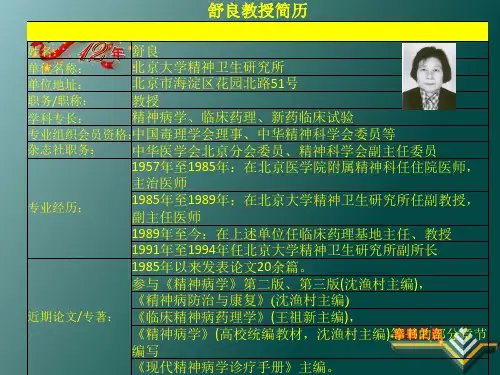

国内舒良[4]的观念为:病程至少5年,用3种抗精神病药物(3种中至少有2种化学结构不同)足量、足疗程治疗。

汪志良[5]等认为:病程至少2年,用3种抗精神病药物,剂量相当于氯丙嗪600〜800mg/d,疗程>12周。

刘铁榜[6]等认为:病程至少6年,用2种不同化学结构的药物,剂量方面强调是否达到有效血药浓度,是否常规有效治疗剂量,疗程>12周。

王连仲[7]等认为:病程在3〜5年,用3种以上抗精神病药物,其中必须包括氯氮平,剂量相当于氯丙嗪450〜600mg/d,疗程>2个月。

张民明圆】8]认为:PANSS量表分>60分;还有以BPRS量表分N35分或SANS量表分>60分为标准者。

以上各标准中对病程、治疗周期的要求有较大差异,在疗效的评定上必然大相径庭。

为便于临床操作,应尽快制定统一的难治性精神分裂症的诊断标准。

2难治性精神分裂症的治疗2.1对难治性精神分裂症的再认定对于已经用3种抗精神病药物治疗无效的精神分裂症患者,进行重新评估是必要的,这包括:①全面复习病史,进一步明确诊断,排除误诊,确定有无共病。

理解并治疗精神分裂症1. 引言精神分裂症是一种复杂的精神疾病,以幻觉、妄想和语言思维障碍为特征。

它严重影响患者的日常生活和社交功能,对患者及其亲属造成了巨大的心理和社会负担。

2. 精神分裂症的病因精神分裂症的确切病因尚不清楚,但据现有研究,遗传因素、生物学因素、环境因素以及心理社会因素等都可能与其发生发展相关。

2.1 遗传因素遗传学家们通过孪生和家系传播研究发现,精神分裂症与家族史有一定关系。

若一个父亲或母亲患有精神分裂症,其子女的患病风险较普通人高出10%~15%,若两个父母均患有精神分裂症,子女的患病风险将增至50%以上。

2.2 生物学因素生物学研究表明,多巴胺假说是目前最主流的精神分裂症生物学解释模型之一。

该理论认为,多巴胺系统功能异常可能是导致幻觉、妄想等临床表现的关键。

2.3 环境因素环境因素在精神分裂症的发生发展中起到一定作用。

例如,母体感染、生殖期并发症以及早期生活压力等都与精神分裂症的风险增加相关。

2.4 心理社会因素心理社会因素包括社会压力、人际关系困扰、逆境经历等。

这些因素可能加重或诱发精神分裂症的发作。

3. 精神分裂症的临床表现精神分裂症患者的临床表现多种多样,主要包括以下方面:幻觉:患者常出现听觉幻听、视觉幻视等感知幻觉。

妄想:常伴有妄想,如迫害妄想、被控制妄想等。

意识障碍:意识模糊、意识恍惚等表现。

情感障碍:情感平淡、不合时宜地大笑或哭泣等情感异常。

言语思维障碍:言语紊乱、思维离散等不正常表达方式。

4. 精神分裂症的治疗4.1 药物治疗目前,药物治疗是精神分裂症主要的治疗方法之一。

抗精神病药物主要包括典型抗精神病药物和非典型抗精神病药物。

这些药物能够有效缓解幻觉、妄想、思维紊乱等临床表现,并提高患者的日常功能和社交能力。

4.2 心理治疗心理治疗在精神分裂症的全程阶段都具有重要作用。

认知行为治疗、社交技能培训和支持性心理治疗等都可以帮助患者改变消极思维模式和行为习惯,并提高其社交能力和适应能力。