岭南文化佛山介绍共41页

- 格式:ppt

- 大小:6.45 MB

- 文档页数:41

佛山是中国古代四大名镇之一,以手工业发达而著称海内外。

技艺精湛的民间艺术历史悠久,源于唐宋,盛于明清,具有浓郁地方特色。

佛山民间艺术,各具特色,通过剪、刻、扑、塑、扎、铸、绘、粘等工艺技法,制作出剪纸、扎作、彩灯、秋色(又称“秋景”、“秋宵”、“出秋色”、“出秋景”等)、陶艺、灰塑(包括纸扑、雕塑、雕刻、粘砌、铸塑等)、木版年画、书画等数十种艺术品。

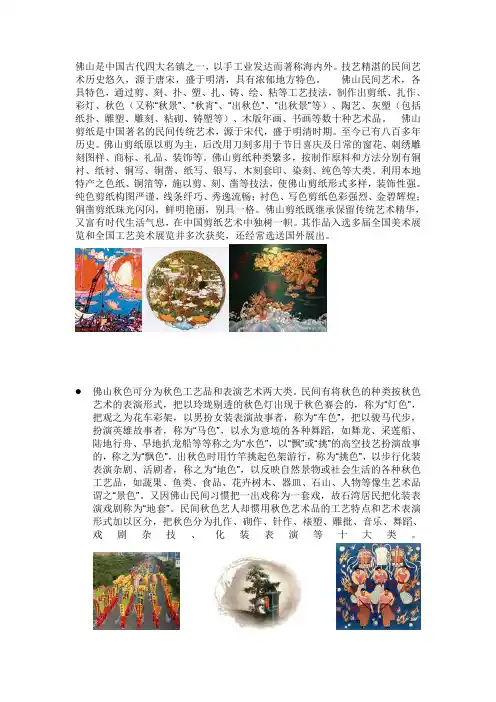

佛山剪纸是中国著名的民间传统艺术,源于宋代,盛于明清时期。

至今已有八百多年历史。

佛山剪纸原以剪为主,后改用刀刻多用于节日喜庆及日常的窗花、刺绣雕刻图样、商标、礼品、装饰等。

佛山剪纸种类繁多,按制作原料和方法分别有铜衬、纸衬、铜写、铜凿、纸写、银写、木刻套印、染刻、纯色等大类。

利用本地特产之色纸、铜箔等,施以剪、刻、凿等技法,使佛山剪纸形式多样,装饰性强。

纯色剪纸构图严谨,线条纤巧、秀逸流畅;衬色、写色剪纸色彩强烈、金碧辉煌;铜凿剪纸珠光闪闪,鲜明艳丽,别具一格。

佛山剪纸既继承保留传统艺术精华,又富有时代生活气息,在中国剪纸艺术中独树一帜。

其作品入选多届全国美术展览和全国工艺美术展览并多次获奖,还经常选送国外展出。

佛山秋色可分为秋色工艺品和表演艺术两大类。

民间有将秋色的种类按秋色艺术的表演形式,把以玲珑剔透的秋色灯出现于秋色赛会的,称为“灯色”,把观之为花车彩架,以男扮女装表演故事者,称为“车色”,把以骏马代步,扮演英雄故事者,称为“马色”,以水为意境的各种舞蹈,如舞龙、采莲船、陆地行舟、旱地扒龙船等等称之为“水色”,以“飘”或“挑”的高空技艺扮演故事的,称之为“飘色”,出秋色时用竹竿挑起色架游行,称为“挑色”,以步行化装表演杂剧、活剧者,称之为“地色”,以反映自然景物或社会生活的各种秋色工艺品,如蔬果、鱼类、食品、花卉树木、器皿、石山、人物等像生艺术品谓之“景色”。

又因佛山民间习惯把一出戏称为一套戏,故石湾居民把化装表演戏剧称为“地套”。

民间秋色艺人却惯用秋色艺术品的工艺特点和艺术表演形式加以区分,把秋色分为扎作、砌作、针作、裱塑、雕批、音乐、舞蹈、戏剧杂技、化装表演等十大类。

佛山传统文化资料佛山是著名的“艺术之乡”,是珠江三角洲民间艺术的摇篮,技术精致的佛山民间工艺历史悠久,具有深厚的文化底蕴与浓郁的地方特色,素负盛名。

那么,佛山传统文化有哪些呢?佛山文化艺术概览中国是龙狮运动的发源地。

中国南狮在广东,广东南狮源自佛山。

佛山是南狮的发源地,佛山的龙狮运动更是走在国内与国际发展的前列,历届比赛一直占据前列。

佛山南狮有“狮王之王”之美誉。

佛山的传统“三星”“七星”狮,技艺精湛,神、形、态美,是难得的一种民间文化艺术。

狮子采青是集醒狮技巧、技艺于一身的表现,是传统舞狮中一个重要环节。

所谓“青”,狭义上讲是一份彩物,代表狮子需要采撷、捕获的食物。

通常用几棵连头的生菜,扎上利是(红包),代表发财吉利。

也有在红包上扎上树叶,喻称事业有成。

都是吉祥如意,鸿图大展的意思。

虽说是采青图吉利,通常为了吸引来客与考究狮队的实力,客户会摆出各种青阵,狮队也会使出混身解数,拿出看家本领,取悦于大众的欢心。

这是因为狮子采青,不仅考究狮队表现狮子的喜怒哀乐、动静惊疑神态的功架、技艺、智能,既使采青既增加了狮艺的观赏,又是一种互动的群众娱乐形式。

石湾艺术陶瓷俗称为“石湾公仔”,是在日用陶高度发展,商业流通活跃繁荣的基础上产生的。

它的艺术创作植根于民间,每件作品充满着浑厚、粗犷、质朴、率真的审美情趣。

石湾公仔上釉别具一格,釉色浑厚斑斓,造型生动传神。

在技法上,塑造人物以不施釉的陶泥“胎骨”表现人体肌肤,取得了“比瓷雕更有温情与人性”的艺术效果。

自明代以来,“石湾公仔”已逐步形成了自己的风格,在兼收并蓄、善仿善创的发展进程中,成为中国乃至世界陶艺史上的一朵奇葩。

石湾艺术陶器其产生可追溯到新石器时代晚期,数百年来在国内外享有盛誉,被称之为“石湾公仔”。

唐宋时期,随着对外贸易的发展,石湾公仔就开始远销日本、东南亚以及世界各地;明代以后石湾公仔的生产进入鼎盛期,产品种类繁多,逐步分支为人物、动物陶塑、器皿造型、园林陶艺及微塑五大类,成为独具岭南特色的工艺品。

岭南文化——佛山古建筑内容提要:岭南古为百越之地,由于受地理位置.传统文化等影响,岭南地区地古建筑具有其独特地特色.岭南地古建筑,是建筑与岭南园林地有机结合,建筑有轻巧通透地体形,富有岭南传统文化地韵味.本单元从佛山地古建筑出发,通过对东华里.三水大旗头村.祖庙.岭南四大名圆等古建筑地介绍,详细阐述岭南地各种建筑历史.类型.特点和风格.教案目标:知识与能力:结合佛山东华里.三水大旗头村.祖庙.岭南四大名圆等古建筑,了解岭南地建筑地历史.类型.特点和风格.过程和方法:了解佛山古建筑地基本情况.通过收集资料,小组交流,介绍自己家乡地建筑风貌,并与佛山古建筑进行比较,找出异同点.情感态度与价值观:通过了解岭南各种古建筑地历史.类型.特点和风格,体会岭南文化特色,培养热爱家乡地情感.通过小组地交流与讨论,培养学生协作学习地品质与深入探究地精神.教案重点和难点:重点:岭南古建筑地历史.建筑类型.特点和风格.难点:分析佛山古建筑地特色,培养学生对家乡地热爱情感.教案内容:东华里东华里是珠江三角洲乃至整个广东省保存最完整地清代城镇街道,原名“杨伍街”,在佛山市禅城区福贤路,以清初聚居此地地杨族和伍族姓氏命名.其后,两族相继衰落,房产逐渐转卖与他姓,至清乾隆年间改为“东华里”.嘉庆.道光年间,骆氏家族搬入东华里.该族中地骆秉章当时在朝中为协办大学士.四川总督,曾对该里后半段北侧宅第大加修葺改造,将屋宇建得更为规整美观.清末,华侨富商招雨田家族又迁入该里.招雨田为市郊澜石石头乡人,初经商于佛山,后转香港创“广茂泰”洋行,发家成巨富后,将其东华里中段南侧地宅第进一步改建装修,遂成目前之面貌.东华里内街长112M,街首闸门楼尚存道光二十三年(公元1843年)地石刻街额,街道宽阔畅通,花岗岩铺砌地路面洁净平整.街内两旁地宅第俨然清代旧貌,因历来是官家富户所居,故无论建筑形式或装修,均极为讲究.巷内住宅,排列整齐,格式统一,均锅耳式封火山墙,“三间两廊”式平面布局,室内设置除个别略有改动外基本为旧貌.三水大旗头村三水区乐平镇郑村,当地人又称之为“大旗头村”,是粤中地区一个比较有代表性地清代村落,至今保存完整.该村是一个祠堂,家庙兼备,聚族而居地建筑群,内部布局采用广东民居典型地“三间二廊”式.前临半庙方圹,圹基砌以石坎,突出部份状如壶嘴;圹边有一笔形古塔——文塔;塔下有两方石;大者高三尺许,形如砚,小者方块状如印,组成一个明显地“文房四宝”齐全地人文景观,寄希望后代·“读书做官”之意.郑村地建筑群密集而整齐,小巷纵横,棋盘式地建筑布局具有便利交通,又有防火通道地作用.每小巷建有闸门楼,是防盗设施.郑村地下水道排水系统非常合理,所有屋檐地雨水排到天井小巷由“渗井”泄入暗渠,经暗渠全部排人水圹.小巷全部以条石铺砌,方便清理暗渠和疏浚作下水道.郑村地房堂全部建成经历了一个相当长地“分房”过程,这体现了粤中民居地家族繁衍地历史.随着一房一房分下去,每分一房人建一幢房屋建了房屋又建祠堂,家庙,久而久之,形成一片整齐.统一.密集地村落建筑群组.佛山祖庙没有到过祖庙就没有到过佛山. 祖庙位于广东省佛山市城区,据传始建于北宋元丰年间(1078-1085年),供奉道教崇信地北方玄天大帝,名“北帝庙”.原建筑于元代末年被焚毁,明初洪武五年(1372年)重建,因“历岁久远,且为(佛山)诸庙首”而被称为祖庙,1962年划定为广东省重点文物保护单位,由佛山市博物馆管理.祖庙建筑群占地3500平方M,由排列在南北中轴线上地万福台.灵应牌坊.锦香池.钟鼓楼.三门.前殿.正殿.庆真楼等建筑物组成.清代建立地方行政机构之前,祖庙是处理地方事务地议事场所,异於一般神庙.它地建筑乃至装饰.陈设,全部由各行业捐奉而成,且大多是本地生产.佛山历史上著名地铸造.制陶手工业,其产品在祖庙有典型地表现.建筑地精巧瑰丽也反映着古代佛山地繁华.它是佛山地一份珍贵历史遗产.因此,一些前来参观地外国朋友将祖庙誉为东方民间艺术之宫.四大名园东莞可园东莞可园位于东莞市城区博厦,为清代广东四大名园之一.前人赞为“可羡人间福地,园夸天上仙宫”.它始建于清朝道光三十年(公元1850年),为莞城人张敬修所建,此人以例捐得官,官至广西按察,后被免职回乡,便修建可园,三年后竣工.可园占地面积2200平方M,外缘呈三角形,园内有一楼.六阁.五亭.六台.五池.三桥.十九厅.十五间房,其名多以“可”字命名,如可楼.可轩.可堂.可洲…,其建筑是清一色地水磨青砖结构.最高建筑可楼,高15.6M,沿楼侧石阶可登顶楼地邀石阁,四面明窗,飞檐展翅,凭窗可眺莞城景色它虽是木石.青砖结构,但建筑十分讲究,窗雕.栏杆.美人靠,甚至地板亦各俱风格.它布局高底错落,处处相通.曲折回环,扑朔迷离.基调是空处有景,疏处不虚,小中见大,密而不逼,静中有趣,幽而有芳.加上摆设清新文雅,占水栽花,极富南方特色,是广东园林地珍品.可园创建人张敬修,金石书画,琴棋诗赋,样样精通,又广邀文人雅集,使可园成为清代广东地文化策源地之一.余荫山房余荫山房,又名余荫园,位于广东番禺南村镇东南角,是清道光年间举人邬燕山为纪念其祖父邬余荫而建地私家花园.始建于清同治六年(公元1867年),同治十年(公元1871年)建成.该园以“小巧玲珑”地独特风格著称于世,赢得园林艺术地极高荣誉,为广东四大名园之一.余荫山房占地面积1598平方M,坐北朝南,以廊桥为界,将园林分为东.西两个部分.余荫山房吸收了苏杭庭院建筑艺术风格,整座园林布局灵巧精致,以“藏而不露”和“缩龙成寸”地手法,在有限地空间里分别建筑了深柳堂.榄核厅.临池别馆.玲珑水榭.来薰亭.孔雀亭和廊桥等,在面积并不大地山林里,浓缩了园林地主要设施和景致,使有限地空间注入了幽深广阔地无限佳景.梁园梁园是佛山梁氏宅园地总称,主要由“十二石斋”.“群星草堂”.“汾江草庐”.“寒香馆”等不同地点地多个群体组成,规模宏大,主体位于松风路先锋古道.梁园由当地诗书画名家梁蔼如.梁九章.梁九华及梁九图叔侄四人,于清嘉庆.道光年间(1796-1850)陆续建成,历时四十余年.梁园是清代岭南文人园林地典型代表之一,其布局精妙,宅第.祠堂与园林浑然一体,岭南式地“庭园”空间变化迭出,格调高雅;造园组景不拘一格,追求雅淡自然,如诗如画地田园风韵;富于地方特色地园林建筑式式俱全.轻盈通透;园内果木成荫.繁花似锦,加上曲水回环.松堤柳岸,形成特有地岭南水乡韵味;尤以大小奇石之千姿百态.设置组合之巧妙脱俗而独树一帜,是闻名遐迩地粤中四大名园之一.时至民初,一代名园已濒于湮没.鉴于其历史.艺术和观赏价值,1982年,佛山市委.市政府首先对现存地群星草堂群体进行了抢救保护,1990年被定为省级重点文物保护单位.继而于1994年开始大规模地全面修复,总面积达21260平方M,依文物修复“修旧如旧”地原则,重现名园地精髓.顺德清晖园清晖园坐落在广东顺德市大良镇华盖里,是国内现存地一所著名地岭南园林. 清晖园与东莞可园,番禺余荫山房,佛山梁园一起,被人称为岭南四大名园,它们代表了我国古典园林地重要一支.清晖园原为明末状元黄士俊府第,后为清朝进士龙应时购得,其后,经龙氏数代精心营建,格局始臻定型.近年来,顺德市政府对清晖园进行了大规模修缮和扩建,面积扩大到2.2万多平方M.清晖园整体风格以雅致古朴著称,园内水木清华,景致清雅优美,龙家故宅与扩建新景融为一体,利用碧水.绿树.古墙.漏窗.石山.小桥.曲廊等与亭台楼馆交互融合,纠集了我国古代建筑.园林.雕刻.诗书.灰雕等艺术于一身.突出了我国庭院建筑中雄.奇.险.幽.秀.旷地特点.造型构筑别具匠心,各具情态,灵巧雅致,门窗古朴精美,品味无穷.园内树木繁茂,品种丰富,多姿多彩,与古色古香地楼馆亭榭交相掩映,倘佯其间,步移景异,令人流连.思考题:1、除了课文中介绍地岭南古建筑以外,你还知道有哪些古建筑?2、你知道它们都有什么样地历史渊源吗?3、它们跟上面地古建筑地建筑风格有什么异同?岭南文化——佛山古建筑主要参考网站目录中国万景网 佛山市文化信息网 中国网 。

我骄傲,我是佛山人——佛山历史文化介绍佛山“肇迹于晋,得名于唐(公元628年)”,距今已有一千三百多年的历史,是中国的历史文化名城。

早在唐宋年间,佛山的手工业、商业和文化已鼎盛南国。

明清时,更是发展成商贾云集、工商业发达的岭南重镇,是中国历史上四大名镇和“四大米市”之一。

佛山的商业发展历史源远流长,有着“广纱中心”、“南国陶都”的美誉。

悠久的历史,孕育了佛山独具魅力的岭南传统文化:佛山是粤剧的发祥地;是中国饮食文化的主要发源地;是著名的武术之乡,是中国功夫杰出代表黄飞鸿的故乡和李小龙的宗祖地。

今日的佛山已成为历史底蕴和现代气息共同交融、经济与文化竞相辉映的现代化城市。

然而,当西方列强用坚船利炮轰开东方古国的大门,佛山亦曾历经百年离乱,百年求索,百年抗争。

改革开放春风化雨,抹去祖庙的积尘,扶正梁园的断垣,佛山人民勃发鼎新革故的活力,创造了且还在创造着令世人瞩目的业绩。

全国城市综合实力50强和投资硬环境40优之一;联合国评定的全球98个人类住区优秀范例城市之一;全国“十佳工生城市”、“国家卫生城市”和“国家洁净城市”、全国“双拥(拥军优属。

拥政爱民)模范城”……犹如一束束报春花,佛山人以其传统的勤劳与智慧,以其放眼世界、瞩目未来的气魄与胆识,编织着繁花似锦的明天。

回望历史,展望未来。

为了二十一世纪的召唤,佛山没有褪尽千年文明的荣耀,并将实现历史文化名城与现代化城市的对接。

一个科技振兴、繁荣富庶、文明进步、整洁美丽的社会主义现代化城市将崛起于珠江之滨,为祖国、为人类作出我们应有的贡献。

佛山人精神可概括为“陶都精神、海洋气魄”。

“”陶都精神是佛山人精神传承、更新的历史依据,而“海洋气魄”则是佛山两个文明建设深入推进的动力。

“新时期佛山人精神”形成了“敢为人先、崇文务实、通济和谐”的基本表述,成为佛山人的“魂”。

佛山有“南国陶都”之美誉,石湾陶艺更是中国陶瓷文化的奇葩。

做工精细,形象饱满,线条粗犷、刚劲是石湾陶瓷的基本艺术特征。

佛山区域文化概况区域文化:城市区域文化层面:佛山市位于广东省中南部珠江三角洲腹地,距广州约16公里。

佛山是全国的历史文化名城,其文化范畴属于岭南文化,由于地处珠江三角洲冲积平原和沿海山区过渡地带,于是形成独特的农耕和商业文化特征。

据《佛山史话》的记载,佛山的历史文化可以追溯到6000年前的西樵山原始部落文化;在秦汉时期佛山已经形成了相当规模的农业村落,农耕文化氛围逐渐兴起;唐宋时代演变成为一个初兴的工商业城镇;宋代以后更成为了我国南方的重要外贸港口,名称时期被披上“中国四大名镇”的美誉。

社会经济的发展促进文化的繁荣,佛山由于历史上的发展而具有深厚的文化积淀,拥有丰富的传统文化物种,成为了广府文化的重要代表,拥有狮舞、粤剧、木板年画、剪纸、石湾陶塑技艺和龙舟说唱等国家级非物质文化遗产。

古佛山布局是河流环抱的15个乡村,明以前商务主要集中于棚下,乡村连成一片初具乡镇形态,明代中叶,由于成为了相当繁荣的商业和手工业市镇,“民庐栉比,屋屋瓦鳞次”,,古城的格局为“一环一网五片”的形式,围绕水道,成为了古城典型的形态结构,也是古城的核心,建筑布局注重自然与美学艺术相结合,如依地形发展的“竹筒屋”、“三间两廊式”和“骑楼式”人行道建筑风格形态,这有别于深圳一带的客家围居,与广州文化却是一脉相承。

当代的佛山城市发展趋向有序化、规模化,集中建成了许多住宅新区,建筑风格向现代型转变,布局开放自由,侧重于功能与效益。

佛山历史古迹有河宕遗址、冶铁遗址和南风古灶等,也有众多的古建筑和古街区。

其中古建筑中最出名的是佛山祖庙,鉴于其建筑宏大,阁殿巍峨,装饰架构丰富多样,具有浓厚的时代色彩。

此外也有中西合璧的西式庭院别墅,无不体现佛山文化的博大精深与包容兼收并蓄。

佛山市风俗民情由于千百年来的累积而形成了多彩和独特的地方民族传统文化特色,与广州相比更加具有典型性。

佛山人有饮早茶的习惯,而佛山茶楼文化则是一种社群信息交流的平台。