高中物理 逐差法求加速度应用分析 新人教版必修1

- 格式:doc

- 大小:61.00 KB

- 文档页数:5

逐差法测加速度的公式逐差法是一种在物理实验中用于测量加速度的常用方法,它所依据的公式可是相当重要的哟!在高中物理的学习中,我们常常会遇到需要测量加速度的情况。

而逐差法就是一个非常实用的利器。

逐差法测加速度的公式是:$a =\frac{\Delta x}{T^2}$ ,其中 $\Delta x$ 表示相邻相等时间间隔内的位移之差,$T$ 表示时间间隔。

比如说,咱们做一个小车在斜面上运动的实验。

我们在斜面上每隔相等的时间记录下小车的位置,假设第一次记录的位置是$x_1$,经过一个时间间隔$T$ 后,记录的位置是$x_2$,再经过一个时间间隔$T$ ,位置是$x_3$ ,以此类推。

那这个位移之差$\Delta x$ 怎么算呢?就是用后面的位移减去前面的位移,比如:$\Delta x_1 = x_2 - x_1$ ,$\Delta x_2 = x_3 - x_2$ ,$\Delta x_3 = x_4 - x_3$ 等等。

还记得我曾经给学生们做这个实验的时候,有个学生特别较真儿。

他就一直在那琢磨,为啥要这么算,会不会有误差。

我就告诉他,你看啊,咱们这样做是为了尽可能减小误差。

因为在实验中,测量总是会有一些小偏差的,如果只用两组数据来算加速度,那偶然误差就可能会比较大。

但是用逐差法,多取几组数据,就能把这个误差给平均掉,算出来的加速度就更接近真实值啦。

而且逐差法还有个好处,就是能充分利用我们测量得到的数据。

比如说,我们测了六组数据,如果不用逐差法,可能就只用了两组,那剩下的四组不就浪费了嘛。

但是用逐差法,这六组数据都能派上用场,算出的结果自然就更可靠。

再比如说,如果时间间隔$T$ 是 0.1 秒,我们测得了 $x_1 = 0.2$ 米,$x_2 = 0.5$ 米,$x_3 = 0.9$ 米,$x_4 = 1.4$ 米,$x_5 = 2.0$ 米,$x_6 = 2.7$ 米。

那 $\Delta x_1 = x_2 - x_1 = 0.5 - 0.2 = 0.3$ 米,$\Delta x_2 = x_3 -x_2 = 0.9 - 0.5 = 0.4$ 米,$\Delta x_3 = x_4 - x_3 = 1.4 - 0.9 = 0.5$ 米,$\Delta x_4 = x_5 - x_4 = 2.0 - 1.4 = 0.6$ 米,$\Delta x_5 = x_6 - x_5 =2.7 - 2.0 = 0.7$ 米。

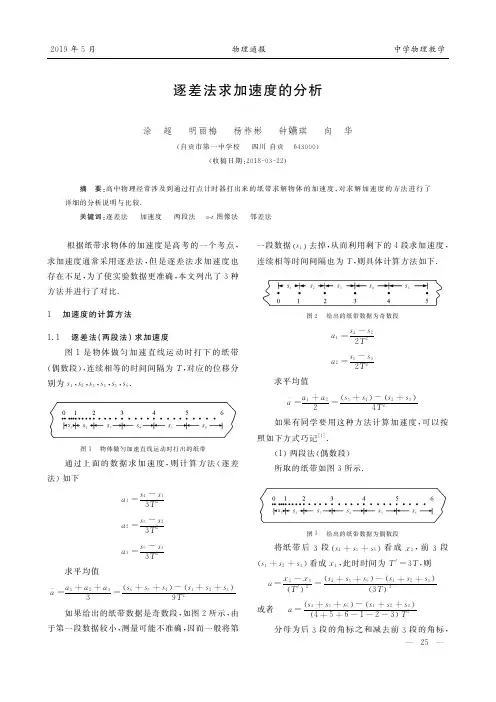

逐差法求加速度的分析涂超 明丽梅 杨祚彬 钟阓琪 向华(自贡市第一中学校 四川自贡 643000)(收稿日期:2018-03-22)摘要:高中物理经常涉及到通过打点计时器打出来的纸带求解物体的加速度,对求解加速度的方法进行了详细的分析说明与比较.关键词:逐差法 加速度 两段法 v-t图像法 邻差法 根据纸带求物体的加速度是高考的一个考点,求加速度通常采用逐差法,但是逐差法求加速度也存在不足,为了使实验数据更准确,本文列出了3种方法并进行了对比.1 加速度的计算方法1.1 逐差法(两段法)求加速度图1是物体做匀加速直线运动时打下的纸带(偶数段),连续相等的时间间隔为T,对应的位移分别为s1,s2,s3,s4,s5,s6.图1 物体做匀加速直线运动时打出的纸带通过上面的数据求加速度,则计算方法(逐差法)如下a1=s4-s13T2a2=s5-s23T2a3=s6-s33T2求平均值a-=a1+a2+a33=s6+s5+s4()-s1+s2+s3()9T2如果给出的纸带数据是奇数段,如图2所示,由于第一段数据较小,测量可能不准确,因而一般将第一段数据s1()去掉,从而利用剩下的4段求加速度,连续相等时间间隔也为T,则具体计算方法如下.图2 给出的纸带数据为奇数段a1=s4-s22T2a2=s5-s32T2求平均值a-=a1+a22=s5+s4()-s2+s3()4T2如果有同学要用这种方法计算加速度,可以按照如下方式巧记[1].(1)两段法(偶数段)所取的纸带如图3所示.图3 给出的纸带数据为偶数段将纸带后3段s4+s5+s6()看成x2,前3段s1+s2+s3()看成x1,此时时间为T′=3T,则a=x2-x1T′()2=s4+s5+s6()-s1+s2+s3()3T()2或者a=s4+s5+s6()-s1+s2+s3()4+5+6-1-2-3()T2分母为后3段的角标之和减去前3段的角标,—52—再乘以T2.(2)两段法(奇数段)将纸带后两段s4+s5()看成x2,前两段s2+s3()看成x1,此时时间为T′=2T,则a=x2-x1T′()2=s4+s5()-s2+s3()2T()2或者a=s4+s5()-s2+s3()4+5-2-3()T2分母为后两段的角标之和减去前两段的角标,再乘以T2.1.2 v-t图像法求加速度由于匀变速直线运动中点时刻的瞬时速度等于这段时间内的平均速度,则可求得1,2,3,4,5点的速度.以匀加速直线运动为例,打出的纸带如图1所示.v1=s1+s22Tv2=s2+s32Tv3=s3+s42Tv4=s4+s52Tv5=s5+s62T图4是根据上面的公式得到的v-t图像.由于v-t图像的斜率表示加速度,根据图像可得a=ΔvΔt.图4 v-t图像1.3 邻差法求加速度对打出的纸带设置相应物理量如图5所示.图5 邻差法求加速度示意图如果用邻差法则a1=s2-s1T2a2=s3-s2T2a3=s4-s3T2a4=s5-s4T2则a-=a1+a2+a3+a442 分析与说明大多数教师认为采用方法1.1求加速度更准确,因为可以将所有的实验数据利用起来,从而减小误差.但是这里面存在一些问题:其一,多次测量是可以减少误差,但是如果分段测量,由于每一段的长度相对于连续几段的总长度来说更小一些,这样测量出来的数据可能存在较大的误差[2].其二,如果实验数据本身某一段有错误,我们不能通过逐差法发现错误的数据,而且由于用了全部数据,这样算出来的加速度就有可能出现较大的偏差.其三,如果实验数据如图5,采用两段法(逐差法)计算加速度,则a=x4-x2()-x24T2则又不能把全部数据利用上,这与逐差法减小误差的宗旨相悖.当然,如果一定要使用方法1.1计算加速度,笔者建议可以用巧记法学习逐差法,思路更简单直接,更不容易记混淆和犯错误.如果采用方法1.2求加速度,不仅可以求物体的加速度和速度,让学生更好地理解匀变速直线运动的平均速度等于中点时刻的瞬时速度,而且也可以让学生理解v-t图像代表的物理意义.不过没有—62—水位计温度计静电计的类比研究罗坤胜(恩施州教科院 湖北恩施 445000)陈恩谱(湖北省恩施高中 湖北恩施 445000)(收稿日期:2018-05-21)摘要:将初中物理中的水位计、高中物理中的温度计与之做了一个深入的类比研究,从而让学生从熟悉的知识轻松地跨越到生疏的知识,进而深刻地理解和掌握静电计的结构和原理,突破了静电计教学的困难,值得广大高中教师学习借鉴.关键词:水位计 连通器原理 温度计 热平衡定律 静电计 静电平衡原理 高中阶段,温度计、静电计的原理,向来为学生所糊涂,究其原因,基本上都是由于不明白温度计实际上是个热容器、静电计实际上是个电容器,不明白它们与待测物体是并联关系,不明白测量的基础是对应的平衡原理.为了解决这个问题,我们类比学生熟悉的初中物理中的水位计,来组织教学.教学实践证明,这种方法对学生理解温度计、静电计原理比较好,特整理出来与大家分享,并请大家批评指正.1 水位计原理如图1所示,一根与大的水桶(或锅炉)下部连通的竖直透明玻璃细管,就是一个水位计,利用水位计中的液面与水桶(或锅炉)中的液面等高,就可以了解水桶或锅炉中的水位情况.图1 水位计櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆坐标纸,学生需要自己画坐标,可能由于画图不准确从而造成求出的加速度存在较大的误差.如果采用方法1.3求加速度,笔者认为可以克服方法1.1和方法1.2的不足,可以将图5的实验数据全部用上,如果计算出的加速度与其他相比相差较大,那么就能判断哪一段存在错误.这里请注意,通过邻差法计算加速度需要将每一个加速度求出来之后,再进行平均,而不是整理之后再带入数据.3 结论与建议3.1 结论上面的3种方法都可以计算加速度,它们的基本原理是相同的,但是由于处理数据的方法不同,从而造成求出的加速度存在差异,但是到底以哪种方法求出的加速度更准确,我们暂时还不好下结论,不过可以肯定的是,如果测出的实验数据是准确的,3种方法得出的加速度应该相同.可见,计算方法准确的情况下,实验数据是决定加速度准确的唯一标准与计算方法无关.3.2 建议通过上面的列举与分析,我们发现在没有相应标准的情况下以及根据自己的教学发现,方法1.3计算简便,学生理解起来比较容易,计算出来的加速度也较准确.参考文献1 仓云.巧记逐差法.物理,2017,36(5):26~282 魏兴文,魏延博.对逐差法求加速度的质疑.中学物理教学参考,2013(9):30~31—72—。

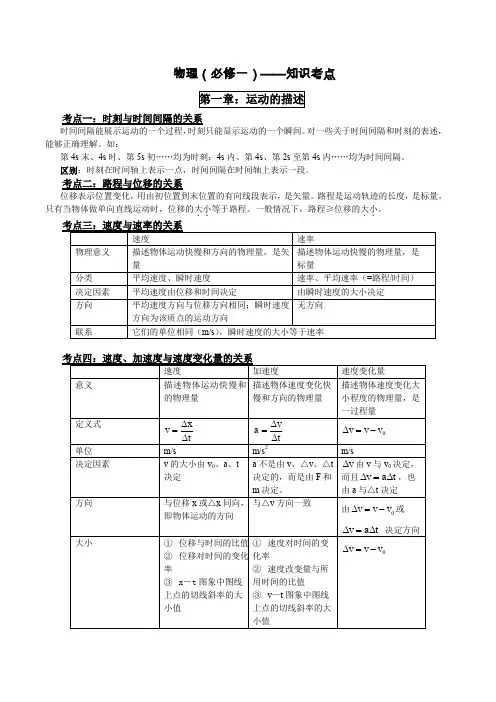

物理(必修一)——知识考点考点一:时刻与时间间隔的关系时间间隔能展示运动的一个过程,时刻只能显示运动的一个瞬间。

对一些关于时间间隔和时刻的表述,能够正确理解。

如:第4s末、4s时、第5s初……均为时刻;4s内、第4s、第2s至第4s内……均为时间间隔。

区别:时刻在时间轴上表示一点,时间间隔在时间轴上表示一段。

考点二:路程与位移的关系位移表示位置变化,用由初位置到末位置的有向线段表示,是矢量。

路程是运动轨迹的长度,是标量。

只有当物体做单向直线运动时,位移的大小..。

..等于路程。

一般情况下,路程≥位移的大小考点五:运动图象的理解及应用由于图象能直观地表示出物理过程和各物理量之间的关系,所以在解题的过程中被广泛应用。

在运动学中,经常用到的有x -t 图象和v —t 图象。

1. 理解图象的含义:(1)x -t 图象是描述位移随时间的变化规律 (2)v —t 图象是描述速度随时间的变化规律 2. 明确图象斜率的含义:(1) x -t 图象中,图线的斜率表示速度 (2) v —t 图象中,图线的斜率表示加速度考点一:匀变速直线运动的基本公式和推理1. 基本公式:(1) 速度—时间关系式:at v v +=0 (2) 位移—时间关系式:2021at t v x += (3) 位移—速度关系式:ax v v 2202=-三个公式中的物理量只要知道任意三个,就可求出其余两个。

利用公式解题时注意:x 、v 、a 为矢量及正、负号所代表的是方向的不同。

解题时要有正方向的规定。

2. 常用推论:(1) 平均速度公式:()v v v +=021(2) 一段时间中间时刻的瞬时速度等于这段时间内的平均速度:()v v v v t +==0221(3) 一段位移的中间位置的瞬时速度:22202v v v x +=(4) 任意两个连续相等的时间间隔(T )内位移之差为常数(逐差相等):()2aT n m x x x n m -=-=∆考点二:对运动图象的理解及应用1. 研究运动图象:(1) 从图象识别物体的运动性质(2) 能认识图象的截距(即图象与纵轴或横轴的交点坐标)的意义 (3) 能认识图象的斜率(即图象与横轴夹角的正切值)的意义 (4) 能认识图象与坐标轴所围面积的物理意义 (5) 能说明图象上任一点的物理意义2.x-t图象和v—t图象的比较:如图所示是形状一样的图线在x-t图象和v—t图象中,考点三:追及和相遇问题1.“追及”、“相遇”的特征:“追及”的主要条件是:两个物体在追赶过程中处在同一位置。

高中物理-必修一打点计时器的使用与逐差法(重点)教学目的:①学习并了解打点计时器。

②学会通过纸带计算速度与加速度。

③了解并应用逐差法。

课型:新授课(2课时)教学重点:打点计时器、纸带计算。

教学难点:逐差法计算加速度。

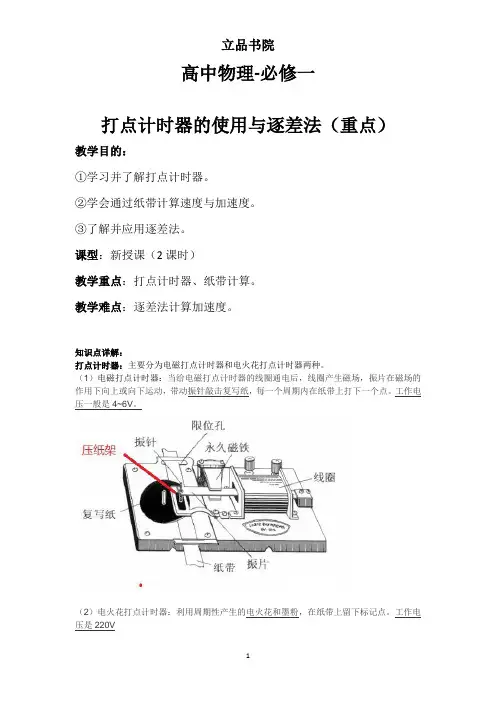

知识点详解:打点计时器:主要分为电磁打点计时器和电火花打点计时器两种。

(1)电磁打点计时器:当给电磁打点计时器的线圈通电后,线圈产生磁场,振片在磁场的作用下向上或向下运动,带动振针敲击复写纸,每一个周期内在纸带上打下一个点。

工作电压一般是4~6V。

(2)电火花打点计时器:利用周期性产生的电火花和墨粉,在纸带上留下标记点。

工作电压是220VAsk:哪一种打点计时器误差更小,为什么?实验步骤:1.把长木板平放在实验桌上,并使滑轮伸出桌面。

2.把打点计时器固定在木板没有滑轮的一侧,并连好电路。

3.把一条细绳栓在小车上,细绳跨过定滑轮,下边吊着合适的钩码。

4.把穿过打点计时器的纸带固定在小车后面。

5.使小车停在靠近打点计时器处,接通电源,放开小车,让小车运动。

6.断开电源,取出纸带。

7.换上新的纸带,再重做两次。

Ask:为什么要先接通电源再释放小车?为什么要重复试验?纸带匀加速直线运动的计算:2a T∆(请根据v-t图像推导本公式)S=T为打出相邻两点的时间差。

由于实验过程中存在一定的误差,导致各相邻两个计数点间的距离之差不完全相等,所以只选取一个距离差进行计算是不科学的,为减小计算加速度时产生的偶然误差,我们必须选择尽可能多的点间距离S进行计算(为什么?)逐差法:逐差法的目的就是尽可能多的利用已知的数据来进行计算,以到达减小误差的目的。

设纸带上相邻两点间的距离依次为S1、S2、S3、S4......S4-S1=(S4-S3)+(S3-S2)+(S2-S1)=3aT2同理S5-S2=S6-S3=3aT2再求平均值计算加速度:a=(a1+a2+a3)/3最后得到:()212345621425369))(a 9)()(a T S S S S S S T S S S S S S ++-++=-+-+-=(常考项目:1.分母部分为nT 2,让填这个n 的值(如以上公式中的9)。

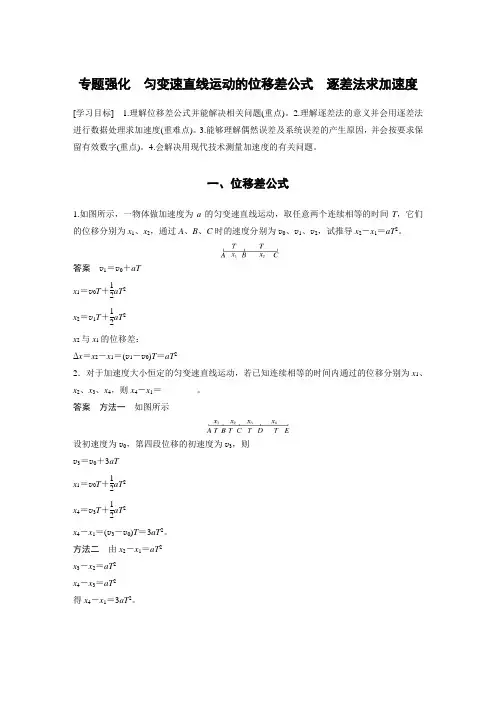

专题强化 匀变速直线运动的位移差公式 逐差法求加速度[学习目标] 1.理解位移差公式并能解决相关问题(重点)。

2.理解逐差法的意义并会用逐差法进行数据处理求加速度(重难点)。

3.能够理解偶然误差及系统误差的产生原因,并会按要求保留有效数字(重点)。

4.会解决用现代技术测量加速度的有关问题。

一、位移差公式1.如图所示,一物体做加速度为a 的匀变速直线运动,取任意两个连续相等的时间T ,它们的位移分别为x 1、x 2,通过A 、B 、C 时的速度分别为v 0、v 1、v 2,试推导x 2-x 1=aT 2。

答案 v 1=v 0+aT x 1=v 0T +12aT 2x 2=v 1T +12aT 2x 2与x 1的位移差: Δx =x 2-x 1=(v 1-v 0)T =aT 22.对于加速度大小恒定的匀变速直线运动,若已知连续相等的时间内通过的位移分别为x 1、x 2、x 3、x 4,则x 4-x 1=________。

答案 方法一 如图所示设初速度为v 0,第四段位移的初速度为v 3,则 v 3=v 0+3aT x 1=v 0T +12aT 2x 4=v 3T +12aT 2x 4-x 1=(v 3-v 0)T =3aT 2。

方法二 由x 2-x 1=aT 2 x 3-x 2=aT 2 x 4-x 3=aT 2 得x 4-x 1=3aT 2。

位移差公式:Δx =aT 21.内容:做匀变速直线运动的物体,在任意两个连续相等的时间T 内的位移差恒定,即Δx =aT 2。

2.推论:对于不连续的相等时间内的位移差,x m -x n =(m -n )aT 2,其中m >n 。

例1 (2022·马鞍山二中高一期中)一个物体做匀加速直线运动。

它在第1 s 内的位移为2.4 m ,它在第3 s 内的位移为3.6 m 。

求: (1)该物体运动的加速度是多大? (2)该物体在第5 s 内的位移是多大? 答案 (1)0.6 m/s 2 (2)4.8 m 解析 (1)根据位移差公式有 Δx =x 3-x 1=2aT 2 解得a =0.6 m/s 2 (2)x 3-x 1=2aT 2, x 3-x 1=1.2 m , x 5-x 3=2aT 2,故x 5=x 3+2aT 2=3.6 m +1.2 m =4.8 m 。

人教版物理必修1第四章2:实验(探究加速度与力、质量的关系)一、实验探究题。

1. 用如图所示的装置研究在作用力F一定时,小车的加速度a与小车(含砝码)质量M 的关系,某位同学设计的实验步骤如下:A.用天平称出小车和小桶及一其中所装砂子的质量;B.按图连接好实验器材;C.把轻绳系在小车上并绕过定滑轮悬挂小桶;D.将电磁打点计时器接在6V电压的蓄电池上,接通电源,释放小车,打点计时器在纸带上打下一系列点,并在纸带上标明小车质量;E.保持小桶及其中砂子的质量不变,增加小车上的砝码个数,并记录每次增加后的M 值,重复上述实验;F.分析每条纸带,测量并计算出加速度的值;G.作a−M关系图象,并由图象确定a−M关系.(1)该同学漏掉的重要实验步骤是________,该步骤应排在步骤________之后.(2)在上述步骤中,有错误的是步骤________,应把________改为________.(3)在上述步骤中,处理不恰当的是步骤________,应把________改为________.2. 某组同学设计了“探究加速度a与物体所受合力F及质量m的关系”实验.如图所示为实验装置简图,A为小车,B为电火花计时器,C为装有细砂的小桶,D为一端带有定滑轮的长方形木板,实验中认为细绳对小车的拉力F等于细砂和小桶的总重量,小车运动的加速度a可用纸带上打出的点求得.(1)如图所示为某次实验得到的纸带,已知实验所用电源的频率为50Hz.根据纸带可求出电火花计时器打B点时的速度为________m/s,小车的加速度大小为________m/s2.(结果均保留两位有效数字)(2)在“探究加速度a与质量m的关系”时,某同学按照自己的方案将实验数据在坐标系中进行了标注,但尚未完成图像(如图所示).请继续帮助该同学作出坐标系中的图像.3. 某同学利用如图甲所示的实验装置,探究小车的加速度和它所受拉力F的关系.(1)除备有4个50g钩码外,另有下列实验器材备选:A.质量为300g的小车B.质量为2kg的小车C.输出电压为4∼6V的直流电源D.输出电压为4∼6V的交流电源为保证实验成功,选用的实验小车应为________,电源应为________(填字母代号)(2)某同学正确选择实验器材后,通过实验得到如图乙所示的a−F图像,造成图线未过坐标原点的原因是________.4. 探究加速度与物体质量、物体受力的关系的实验中,某同学用如图甲所示装置进行实验,打点计时器所用电源的频率为50Hz,重物通过跨过滑轮的细线与小车相连.(1)该同学在实验中打出了一条纸带,纸带上A、B、C、D、E这些点的间距如图乙所示,其中每相邻两点间还有4个计时点未画出.根据测量结果计算:①打C点时纸带的速度大小为________m/s;②纸带运动的加速度大小为________m/s2(结果保留3位有效数字)(2)若该同学平衡好摩擦力后,将5个相同的砝码都放在小车上,然后每次从小车上取一个砝码添加到砝码盘中,测量小车的加速度,根据小车的加速度a与砝码盘中砝码总重力F的实验数据作出的a−F图线来探究加速度与合外力的关系,此实验操作________(选填“能”或“不能”)探究加速度与质量的关系.5. 某实验小组应用如图所示装置“探究加速度与物体受力的关系”,已知小车的质量为M,单个砝码质量为m,打点计时器所接的交流电的频率为50Hz,动滑轮轻质.实验步骤如下:A.按图所示安装好实验装置,其中与定滑轮及弹簧测力计相连的细线竖直;B.调节长木板的倾角,轻推小车后,使小车能沿长木板向下匀速运动;C.挂上钩码,接通电源后,再放开小车,打出一条纸带,由纸带求出小车的加速度;D.改变钩码的数量,重复步骤C,求得小车在不同合力作用下的加速度.根据以上实验过程,回答以下问题:(1)对于上述实验,下列说法正确的是()A.钩码的质量应远小于小车的质量B.实验过程中钩码处于超重状态C.与小车相连的轻绳与长木板一定要平行D.弹簧测力计的读数应为钩码重力的一半(2)实验中打出的其中一条纸带如图所示,由该纸带可求得小车的加速度a=________m/s2(结果保留两位有效数字),若交流电的实际频率大于50Hz,则上述计算结果与实际值相比________(选填“偏大”“偏小”或“相同”).(3)由本实验得到的数据作出小车的加速度a与弹簧测力计的示数F的关系图像,与本实验相符合的是()A. B.C. D.二、选择题。

人教版(2019)《物理必修.第一册》基础知识第一章运动的描述一、质点参考系机械运动:物体在空间中所处位置发生变化,这样的运动叫做机械运动。

1.质点:用来代替物体的有质量而无大小的点。

(1)没有形状、大小,而具有质量的点。

(2)质点是一个理想化的物理模型,实际并不存在。

(3)一个物体能否看成质点,并不取决于这个物体的大小,而是看物体的形状、大小对所研究的问题是否为可以忽略的次要因素,要具体问题具体分析。

2. 参考系:在描述一个物体运动时,选来作为参考的(即假定为不动的)另外的物体,叫做参考系。

对参考系应明确以下几点:①对同一运动物体,选取不同的物体作参考系时,对物体的观察结果往往不同的。

②在研究实际问题时,选取参考系的基本原则是能对研究对象的运动情况的描述得到尽量的简化,能够使解题显得简捷。

③因为今后我们主要讨论地面上的物体的运动,所以通常取地面作为参考系。

二、时间和位移1. 时刻与时间间隔时刻指的是某一瞬时,在时间轴上用一个点表示,对应是位置、速度等状态量,时间是两个时刻的间隔,在时间轴上用一个线段表示,它对应的是位移、路程等过程量。

2.位置和位移一般说来,为了定量地描述物体的位置及位置的变化,需要在参考系上建立适当的坐标系。

需要标明:原点、正方向、标度、单位。

(1)位移是表示质点位置变化的物理量。

路程是质点运动轨迹的长度。

(2)位移是矢量,可以用以初位置指向末位置的一条有向线段来表示。

因此,位移的大小等于物体的初位置到末位置的直线距离。

路程是标量,它是质点运动轨迹的长度。

因此其大小与运动路径有关。

(3)位移和路程区别①位移既有大小也有方向,是矢量,路程只有大小没有方向,是标量。

②当位移为零时,路程不一定为零;当路程为零时,位移一定为零。

③当物体做单一方向的直线运动时,路程与位移的大小相等。

④一般情况下,运动物体的路程总是大于或等于位移大小。

3.标量和矢量①标量只有大小没有方向,标量运算遵循加减法运算法则。

和逐差法求加速度应用分析新编高一物理对利用纸带判断物体运动的性质和求加速度。

仍为教学重点内容。

一、由于匀变速直线运动的特点是:物体做匀变速直线运动时,若加速度为a,在各个连续相等的时间T内发生的位移依次为S1、S2、S3、……S n,则有S2-S1=S3-S2=S4-S3=……=S n-S n-1=aT2即任意两个连续相等的时间内的位移差相符,可以依据这个特点,判断原物体是否做匀变速直线运动或已知物体做匀变速直线运动,求它的加速度。

例1:某同学在研究小车的运动的实验中,获得一条点迹清楚的纸带,已知打点计时器每隔0.02s打一个计时点,该同学选A、B、C、D、E、F六个计数点,对计数点进行测量的结果记录在下图中,单位是cm。

试计算小车的加速度为多大?解:由图知:S1=AB=1.50cm? S2=BC=1.82cm?? S3=CD=2.14cm?? S4=DE=2.46cm??????????? S5=EF=2.78cm?? 可见:S2-S1=0.32cm??? S3-S2=0.32cm??? S4-S3=0.32cm?????? S5-S4=0.32cm?? 即?????? 又?? 说明:该题提供的数据可以说是理想化了,实际中不可能出现S2-S1= S3-S2= S4-S3= S5-S4,因为实验总是有误差的。

例2:如下图所示,是某同学测量匀变速直线运动的加速度时,从若干纸带中选出的一条纸带的一部分,他每隔4个点取一个计数点,图上注明了他对各计算点间距离的测量结果。

试验证小车的运动是否是匀变速运动?解:S2-S1=1.60??? S3-S2=1.55??? S4-S3=1.62????? S5-S4=1.53??? S6-S5=1.63??故可以得出结论:小车在任意两个连续相等的时间里的位移之差,在实验误差允许的范围内相等,小车的运动是匀加速直线运动。

上面的例2只是要求我们判断小车在实验误差内做什么运动。

和逐差法求加速度应用分析

新编高一物理对利用纸带判断物体运动的性质和求加速度。

仍为教学重点内容。

一、由于匀变速直线运动的特点是:物体做匀变速直线运动时,若加速度为a,在各个连续相等的时间T内发生的位移依次为S1、S2、S3、……S n,则有

S2-S1=S3-S2=S4-S3=……=S n-S n-1=aT2即任意两个连续相等的时间内的位移差相符,可以依据这个特点,判断原物体是否做匀变速直线运动或已知物体做匀变速直线运动,求它的加速度。

例1:某同学在研究小车的运动的实验中,获得一条点迹清楚的纸带,已知打点计时器每隔0.02s打一个计时点,该同学选A、B、C、D、E、F六个计数点,对计数点进行测量的结果记录在下图中,单位是cm。

试计算小车的加速度为多大?

解:由图知:S1=AB=1.50cm S2=BC=1.82cm S3=CD=2.14cm S4=DE=2.46cm

S5=EF=2.78cm

可见:

S2-S1=0.32cm S3-S2=0.32cm S4-S3=0.32cm S5-S4=0.32cm 即又

说明:该题提供的数据可以说是理想化了,实际中不可能出现S2-S1= S3-S2= S4-S3= S5-S4,因为实验总是有误差的。

例2:如下图所示,是某同学测量匀变速直线运动的加速度时,从若干纸带中选出的一条纸带的一部分,他每隔4个点取一个计数点,图上注明了他对各计算点间距离的测量结果。

试验证小车的运动是否是匀变速运动?

解:

S2-S1=1.60 S3-S2=1.55 S4-S3=1.62 S5-S4=1.53 S6-S5 =1.63

故可以得出结论:小车在任意两个连续相等的时间里的位移之差,在实验误差允许的范围内相等,小车的运动是匀加速直线运动。

上面的例2只是要求我们判断小车在实验误差内做什么运动。

若进一步要我们求出该小车运动的加速度,应怎样处理呢?此时,应用逐差法处理数据。

由于题中条件是已知S1、S2、S3、S4、S5、S6共六个数据,应分为3组。

即

=

即全部数据都用上,这样相当于把2n个间隔分成n个为第一组,后n个为第二组,这样起到了减小误差的目的。

而如若不用逐差法而是用:

再求加速度有:

相当于只用了S6与S1两个数据,这样起不到用多组数据减小误差的目的。

很显然,若题目给出的条件是偶数段

都要分组进行求解,分别对应:

例如[2006年重庆理综 27] [2004年全国 15]就分别使用了上述的方法。

二、若在练习中出现奇数段,如3段、5段、7段等。

这时我们发现不能恰好分成两组。

考虑到实验时中间段的数值较接近真实值,应分别采用下面求法:

三、另外,还有两种特殊情况,说明如下:

①如果题目中数据理想情况,发现S2-S1=S3-S2=S4-S3=……此时不需再用逐差法,直接使用即可求出。

②若题设条件只有像

此时

又如

此时

总之,掌握了以上方法,在利用纸带求加速度应得心应手。

学生不会盲目乱套公式了。