记叙文的阅读--线索

- 格式:ppt

- 大小:1.33 MB

- 文档页数:45

记叙文阅读考点四——把握文章线索(练习+答案)题目:把握文章线索在阅读记叙文时,我们需要把握文章的线索,这是文章始终的脉络。

作者通过线索把表现中心的材料联结起来,形成一个严密的整体。

把握文章的线索,可以更好地理解文章内容,理清作者的行文脉络,进而把握文章主旨。

要把握文章的线索,可以从以下几个方面入手。

首先,明确几种常见的线索,如以核心人物、事物、事件、时间、地点转换、作者情感变化等为线索。

其次,关注文章标题,有些标题本身就是文章的线索,有些则包含线索的因素。

第三,关注文中反复出现的词语、句子,这些往往是为了突出文章主题,显示文章的层次。

第四,找文中的议论抒情句,因为文章中的“情”通常是文章组织材料的重要线索。

最后,有些文章同时具有一明一暗两条线索,要善于分辨。

在阅读记叙文时,我们还需要注意记叙的人称。

叙述的人称实质上是作者叙述时的观察点、立足点问题。

在阅读时,要把握好记叙的人称对于理解文章主题、把握人物情感、理清文章思路都是非常重要的。

例题:从维熙的《义重情深的恩赐》中,可以看出作者通过南水北调的行程为线索,抒发了自己的情感。

到达襄阳后,我被这座城市的风情所吸引:汉水从城市中央穿过,清波碧浪;南边是城,北边也是城。

在南湖宾馆洗脸时,我发现这里的水比北京的水清亮。

在“人文汉水襄阳笔会”启动仪式上,我分享了我对襄阳的感受。

那天晚上,我和文友们在汉江上夜游,古城亭台和现代楼阁的灯火映照相辉映,让我产生了相见恨晚的痴醉之感。

然而,我的痴爱之情也引发了忧郁。

我在来襄阳之前读到了一则新闻:今年襄阳雨水偏少,水位下降致使江中鱼类繁殖率下跌,这对襄阳人民来说是个负面信号。

汉江今年本身就水脉欠缺,还要为更为缺水的北方“补血”,这不是自残之举吗?两天后,我们登上了丹江口水库大坝。

当文友们纷纷拍照时,我想尝尝水库的水。

无计可施之际,我向讲解员求救。

她告诉我,部分瓶装水是从库区深水岩洞中灌的。

她还告诉我,库边之水属于二类净水,库心的水则为一类最佳水质。

中考记叙文阅读之线索专题练习记叙文中的线索线索在记叙文中扮演着重要的角色,它可以是时间、空间、人物、事件、某物、情感或某一问题等。

通过选择适当的线索,作者可以将文章中的材料有机地连接起来,形成一个完整的整体。

以时间的推移为线索是一种常见的方式。

例如,《伟大的悲剧》通过时间的推移来叙述了XXX和他的队员的悲壮失败和覆灭。

文章中使用了一系列时间标记,如1912年1月16日、1月18日、2月17日夜里1点钟、3月2日、一天中午、3月21日和3月29日等。

以空间的变换为线索也是一种常见的方式。

例如,《从百草园到三味书屋》通过地点的转移来组织材料,从而展示人物的见闻和感受。

类似的文章中,人物活动的空间很大,地点的转换很具体而且明显,至少变换的地点有两个或两个以上。

《登上地球之巅》中的登山运动员的行踪也是通过时空的推移来组织的,由于地点的转变是靠任务活动来实现的,所以,这类文章的线索也被称为“以人物活动为线索”或“任务行踪为线索”。

以人物为线索也是一种常见的方式。

例如,《最后一课》中,“我”是贯穿全文的线索,通过“我”的视角来叙述故事。

以一事为线索是指通过一个事件来展开故事。

例如,《皇帝的新装》中,情节发展的线索是皇帝的新装,从“爱新装”到“展新装”。

以一物为线索也是一种常见的方式。

这个“一物”可以是具体的物件,如《羚羊木雕》中的“羚羊木雕”,也可以是具有象征意义的事物,如《爸爸的花儿落了》中的“花儿落了”。

最后,以作者的思想感情变化为线索也是一种方式。

通过作者的思想感情的变化,来展示故事的发展和主题的阐述。

这个问题似乎没有一个明确的答案,因为每个人对世界的理解和认识都不尽相同。

但是,我们可以从不同的角度和线索去探究这个问题。

一条线索是从人类的历史和文化角度出发,探讨世界的多样性和丰富性。

我们可以通过了解不同国家和民族的文化传统、俗和,来认识世界的多元性。

例如,中国的春节、美国的感恩节、印度的排灯节等,都是反映不同文化的重要节日。

记叙文线索题答题技巧

解答记叙文线索题的答题技巧如下:

1.重视题目。

很多记叙文都会直接在题目中给出线索,或者通过人物、事件

来暗示后续的情节发展。

因此,看到题目后,要首先分析是否可能成为文章的线索。

2.重视文中反复出现的描写。

一些文章中,作者会反复描写某个特定的事物

或场景,这往往就是文章的主题或线索。

3.重视人物行动和情感变化。

人物行动是推动故事发展的关键,而其情感变

化则是贯穿整个故事的重要线索。

因此,要特别关注文章中人物的行动和情感变化。

4.理解文章的深层结构。

有时,作者会使用暗线或明线的方式来构建故事,

理解这一点可以帮助我们找到文章的真正线索。

5.重视过渡句和过渡段。

这些部分通常会揭示出文章的前后联系和中心思想,

从而帮助我们确定文章的线索。

6.答题时,一定要结合文章内容进行回答。

线索题的答案往往需要结合文章

的具体内容来阐述,不能只给出简单的“是”或“不是”。

7.答题时,要尽量使用规范的语言。

线索题的答案需要用规范的语言来回答,

不能使用口语或缩写等不规范的语言。

以上就是解答记叙文线索题的答题技巧,希望能够帮助到您。

语文记叙文的要素顺序及线索总结记叙文是语文阅读题的一种类型,记叙文的雅俗、顺序、线索都是非常重要的,只有了解好这些,才能更好的做记叙文阅读题。

下面由店铺为大家提供关于语文记叙文的要素顺序及线索总结,希望对大家有帮助!语文记叙文的要素以记叙为主的文章,一般都要包含时间、地点、事件、人物和事件发生、发展的原因和结果这六个基本要素。

当然,这并不是说,每一篇记叙文,对这六个要素都务必写明,在有的文章中,如果六要素中的某些要素是读者熟知的,只要不影响表达效果就不必非写出来。

也就是说:有些要素虽然没有写明,文章中也已经具备了。

阅读记叙文,把握记叙的要素,是了解全文内容的基础和关键。

只有把文章所写的人物的活动或事件的来龙去脉搞清楚了,才能由材料出发准确把握文章的宗旨。

那么,怎样把握时间和地点要素呢?1、连续的时间和地点要注意整体过程,找出这些时地间的内在联系。

2、注意背景知识,把时间、地点要素与时代背景联系起来。

怎样把握人物要素呢?一般的记叙文,内容比较单一,人物要素容易把握。

但在复杂的记叙文中,作者着墨较多的往往不止一个。

分析人物要素就显得比较困难。

其方法是:1、弄清各个人物之间的主次关系。

2、弄清主要人物与次要人物各自在文章中的作用。

运用这种方法的关键是:在阅读时,理清线索,抓住全文梗概,细心揣摩作者的写作思路,体会作者为什么要特意去写这一人物,为什么要安排另外的人物等。

怎样把握事件要素呢?理解事件的来龙去脉是阅读记叙文的基础。

但是,仅仅了解了事件的发生、发展和结局,并不能说是把握住了事件这个基本要素。

真正地把握还包括挖掘事件的意义,理解它们与主题的密切关系。

具体方法是:分析文章的选材与材料的详略安排情况,从中体会作者的思想和感情倾向。

也就是,看看作者为什么要选这个事来写,为什么对此详写对彼略写,这件事表现了什么等等。

值得注意的是,有些文章并非写了一件事,而是写了多件事。

对于这类文章可采用:光概括每一件事的内容及倾向,然后事事相连,看看总体上写了那些内容,表现了怎样的中心思想。

记叙文线索怎么找呐1.通读课文,大体划分内容,看看都是围绕什么来写的。

先辨析是否是时线或地线,再辨析是否是物线或人线。

2.如果是人线,具体分析是哪一类情况,如果是以作者的感情为线索,要找出关键的语句,一般在文章中。

3.写景抒情,托物言志的散文往往是以作者对景,对物的感情为线索的。

4.找文章中多次出现的句子或是能表达作者感情的句子。

再详细一点:线索,是贯穿文章始终的脉络。

作者是通过线索将表现中心的材料联珠缀玉般地交织起来,使文章的各个层次贯通弥合,形成一个严密的整体。

记叙文的线索是比较复杂的,其形式也是多样的。

线索的选定取决于主题表达的需要及其全局的构思的配合。

(1) 以时间的推移为线索。

如《回忆我的母亲》第二部分是以时间的推移为线索记叙了母亲勤劳而伟大的一生。

在以时间为线索的作品里,它的线索是有语言标志的。

有时具体地写出某年某月某日,有时则笼统地说:“过了些日子”,有时用描绘景物、时令的变化来交待时间的延续。

《回忆我的母亲》第二部分的线索的语言标志是:从我能记忆时起—-我到四五岁时——到八九岁时——乙未(1895)那一年——我不久就离开母亲——光绪三十一年(1905年)——光绪三十四年(1908年)——从宣统元年到现在。

②以空间的变换为线索。

如《从百草园到三味书屋》。

此文章题目“从……到……”就可以看出文章所写之人,所叙之事是以地点的转移来组织材料的,像这样由一个地点到另一个地点的转移为线索来写出人物的见闻和感受的文章很多,文中人物活动的空间很大,地点的转换很具体而且明显,至少变换的地点有两个或两个以上。

以时间为线索和以空间转变为线索有时交叉不可分割。

如《故乡》一文“我的活动”是:回故乡——在故乡——离故乡。

像这样的是通过时空的推移来组织材料的,由于地点的转变是靠人物活动来实现的,所以,往往这类文章的线索又叫“以人物活动为线索”或“人物行踪为线索”。

③有的以人物为线索。

如《夜走灵官峡》一文,“我”贯穿全文的线索。

记叙文阅读考点四把握文章线索线索,是贯串文章始终的脉络。

作者通过线索将表现中心的材料联珠缀玉般地交织起来,使文章的各个层次贯通弥合,形成一个严密的整体。

把握文章的线索,有助于理清作者的行文脉络,更好地把握文章内容,理解文章主旨。

▲命题形式1.本文的行文线索是什么?2.本文是以什么为线索组织材料的?▲解题思路把握文章的线索可按照以下方法:第一、明确几种常见的线索:(1)以核心人物为线索;(2)以核心事物为线索;(3)以核心事件为线索;(4)以时间为线索;(5)以地点转换为线索;(6)以作者的情感变化为线索。

第二、关注文章标题。

有的标题本身就是文章的线索,有的标题包含线索的因素。

第三、关注文中反复出现的词语、句子。

这些反复出现的词语、句子往往是为了突出强调文章的主题,同时也显示了文章的脉络层次。

第四、找文中的议论抒情句,因为文章中的“情”通常是文章组织材料的重要线索。

第五、有的文章同时具有一明一暗两条线索,复杂记叙文多采用此法,对此要善于分辨。

▲答题格式本文以……(某事/某物/时间推移/地点转换/情感变化)为线索。

叙述的人称,实质上是作者叙述时的观察点、立足点问题,也就是叙述一个人、一件事时,是以作者自己的角度来写,还是以他人的角度来写的问题。

在阅读时把握好记叙的人称对于理解文章主题,把握人物情感,理清文章思路都是非常重要的。

义重情深的恩赐从维熙①炎夏七月,年过八旬的我,冒着似火炎阳,从北京飞往汉水之畔的襄阳;后又从襄阳乘大巴寻觅汉水之源,远行至陕南的汉中和安康。

一周的行程虽然大汗淋漓,但“南水北调”的人文情怀,却给我留下无尽的情思。

②归来后,还演绎了一曲连我自己都难以相信的“童话”,那就是我锈迹斑斑的牙齿,昔日刷牙都无法让它由黑变白—回到京城,面对镜子,我惊愣地叫了一声:“啊!五十八年吸烟历史、凝固在牙齿上的黑黄斑痕,怎么一下子变白了?”静思之后,答案终于浮出水面:那就是“南水北调”的汉江之水,对我的恩赐……③到了襄阳,让我勃然心动的是这座城市的风情:一条清波碧浪的汉水,从美丽的城市中间穿行而过;南边是城,北边还是城。

记叙文之线索1.概念线索是贯穿全文、将材料串连起来的一条主线,是贯穿在整篇文章中的情节脉络,以及作者表现在文章中的思想感情的起伏变化。

它的作用就像链条一样,串联起文章中的全部人、事、景、物,它把文章的各个部分联结成一个统一、和谐的有机体。

一部叙事作品通常都有一条或一条以上的线索,但起主导作用的只有一条。

2.分类(1)以某一物为线索:某一有特殊意义的物品。

“一物”是指作品中所描绘的具体物件。

如《羚羊木雕》一文的故事情节是围绕“羚羊木雕”展开的。

“羚羊木雕”在文章结构、实现主题、塑造人物方面起着重要作用。

“一物”还指具有象征意义的事物。

如《爸爸的花儿落了》一文。

其中的“花儿落了”一语双关,既指爸爸栽植的花花草草,也指爸爸的生命。

(2)以事件为线索:中心事件情节通常包括事件的开端、发展、高潮、结局等几部分,有些文章事件本身便是线索。

如《分马》,先写分马前的动员,又写分马的具体情况,最后又写换马。

全文自始至终以“分马”这一中心事件为线索,写得有条不紊,主次分明。

《社戏》,《卖蟹》(3)以人物为线索;人物的见闻感受或者事迹。

《孔乙己》中的“我”,就是一个线索人物。

小说通过“我”的所见所闻反映出孔乙己的性格和遭遇。

“我”不仅是孔乙己悲惨遭遇的见证人,也是安排故事情节的重要线索。

《最后一课》一文,“我”是贯穿全文的线索:“我”在村公所外看布告→到教室后发现教室情况不同寻常,上课时明白了事情的原委。

(4)以时间为线索:如《一定要争气》中,以童第周的成长为线索,讲述了童第周学习的刻苦努力。

《第一场雪》这篇文章中用了大量的时间名词:“前天”、“昨天”、“前些天”、“中午”、“黄昏”、“下午”……很明显的,这篇文章是按照时间顺序写的。

(5)以地点或(行踪)的转换为线索:如《从百草园到三味书屋》就是很明显的按照地点转换为顺序。

柳宗元《小石潭记》也是以行踪为线索。

(6)以作者的思想感情或思想感情的变化为线索,一般称暗线如《春》以“对春天的赞美之情”为线索,如《荔枝蜜》,以作者对蜜蜂的感情变化为线索:不喜欢蜜蜂——想去看看蜜蜂——赞颂蜜蜂——想变成蜜蜂,把思想感情贯注于文章之中,其发展变化就构成了文章的线索。

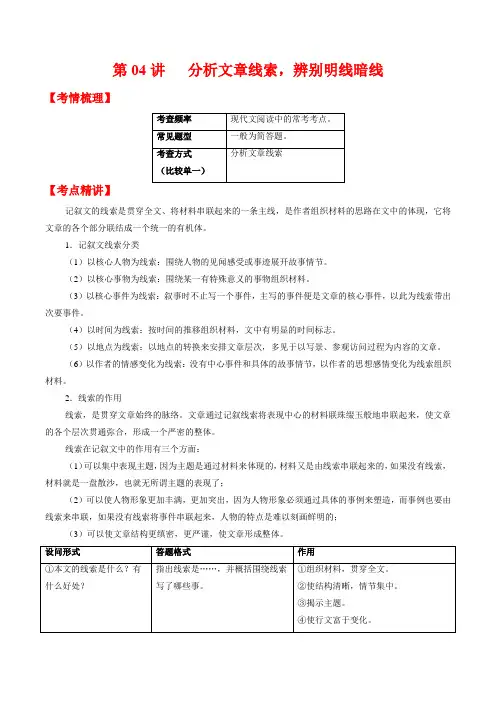

第04讲分析文章线索,辨别明线暗线【考情梳理】【考点精讲】记叙文的线索是贯穿全文、将材料串联起来的一条主线,是作者组织材料的思路在文中的体现,它将文章的各个部分联结成一个统一的有机体。

1.记叙文线索分类(1)以核心人物为线索:围绕人物的见闻感受或事迹展开故事情节。

(2)以核心事物为线索:围绕某一有特殊意义的事物组织材料。

(3)以核心事件为线索:叙事时不止写一个事件,主写的事件便是文章的核心事件,以此为线索带出次要事件。

(4)以时间为线索:按时间的推移组织材料,文中有明显的时间标志。

(5)以地点为线索:以地点的转换来安排文章层次,多见于以写景、参观访问过程为内容的文章。

(6)以作者的情感变化为线索:没有中心事件和具体的故事情节,以作者的思想感情变化为线索组织材料。

2.线索的作用线索,是贯穿文章始终的脉络。

文章通过记叙线索将表现中心的材料联珠缀玉般地串联起来,使文章的各个层次贯通弥合,形成一个严密的整体。

线索在记叙文中的作用有三个方面:(1)可以集中表现主题,因为主题是通过材料来体现的,材料又是由线索串联起来的,如果没有线索,材料就是一盘散沙,也就无所谓主题的表现了;(2)可以使人物形象更加丰满,更加突出,因为人物形象必须通过具体的事例来塑造,而事例也要由线索来串联,如果没有线索将事件串联起来,人物的特点是难以刻画鲜明的;(3)可以使文章结构更缜密,更严谨,使文章形成整体。

1.确定文章线索(1)明确几条常见的线索:某个有意义的实物,某个中心事件,某个中心人物,时间、地点的转换,作者思想感情的变化等。

(2)关注文章的标题,很多文章的标题直接揭示了文章的线索,或包含线索的因素。

(3)关注文中反复出现的人、事、物或语句。

(4)关注文中的议论、抒情句。

记叙文中的议论、抒情句多为画龙点睛的重要语句,往往隐含着文章的线索。

(5)需要注意的是,有些文章的线索不止一条,往往有几条线索同时起着作用。

如明线和暗线相互交织,主线和副线相互交织。

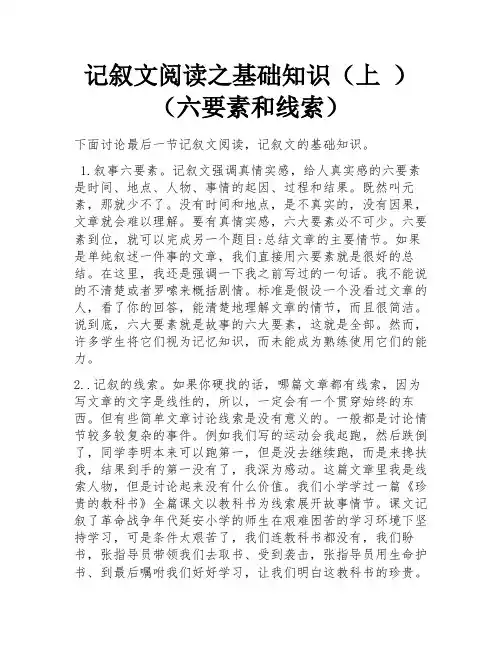

记叙文阅读之基础知识(上)(六要素和线索)下面讨论最后一节记叙文阅读,记叙文的基础知识。

1.叙事六要素。

记叙文强调真情实感,给人真实感的六要素是时间、地点、人物、事情的起因、过程和结果。

既然叫元素,那就少不了。

没有时间和地点,是不真实的,没有因果,文章就会难以理解。

要有真情实感,六大要素必不可少。

六要素到位,就可以完成另一个题目:总结文章的主要情节。

如果是单纯叙述一件事的文章,我们直接用六要素就是很好的总结。

在这里,我还是强调一下我之前写过的一句话。

我不能说的不清楚或者罗嗦来概括剧情。

标准是假设一个没看过文章的人,看了你的回答,能清楚地理解文章的情节,而且很简洁。

说到底,六大要素就是故事的六大要素,这就是全部。

然而,许多学生将它们视为记忆知识,而未能成为熟练使用它们的能力。

2..记叙的线索。

如果你硬找的话,哪篇文章都有线索,因为写文章的文字是线性的,所以,一定会有一个贯穿始终的东西。

但有些简单文章讨论线索是没有意义的。

一般都是讨论情节较多较复杂的事件。

例如我们写的运动会我起跑,然后跌倒了,同学李明本来可以跑第一,但是没去继续跑,而是来搀扶我,结果到手的第一没有了,我深为感动。

这篇文章里我是线索人物,但是讨论起来没有什么价值。

我们小学学过一篇《珍贵的教科书》全篇课文以教科书为线索展开故事情节。

课文记叙了革命战争年代延安小学的师生在艰难困苦的学习环境下坚持学习,可是条件太艰苦了,我们连教科书都没有,我们盼书,张指导员带领我们去取书、受到袭击,张指导员用生命护书、到最后嘱咐我们好好学习,让我们明白这教科书的珍贵。

教科书就是这样一个线索,把文中的许多地点,许多时间发生的与书有关的情节串在了一起。

许多老师都把它比喻成彩线串珠。

这珍贵的教科书就是彩线,盼书、取书、护书、惜书就是珠子。

这些情节很多但都串在教科书这条彩线上,就不乱,很多时候,这条彩线并不是故意设置的,但我们看起来,巧妙地就像经过打磨一样。

记叙文的线索很多,常见的有哪几种呢?老师帮大家从常考到不常考分析一下,有以下几种:以物品为线索,以人物为线索,以小情节为线索,这个不好界定,例如咱们前面说过的那篇课外阅读《一起去看球》。

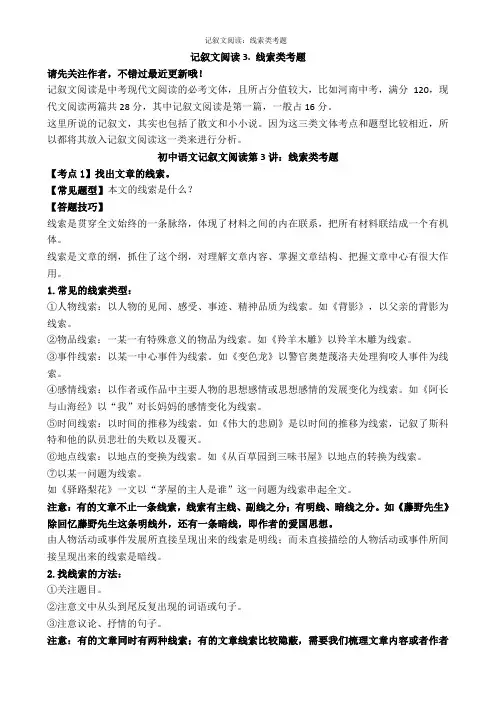

记叙文阅读3. 线索类考题请先关注作者,不错过最近更新哦!记叙文阅读是中考现代文阅读的必考文体,且所占分值较大,比如河南中考,满分120,现代文阅读两篇共28分,其中记叙文阅读是第一篇,一般占16分。

这里所说的记叙文,其实也包括了散文和小小说。

因为这三类文体考点和题型比较相近,所以都将其放入记叙文阅读这一类来进行分析。

初中语文记叙文阅读第3讲:线索类考题【考点1】找出文章的线索。

【常见题型】本文的线索是什么?【答题技巧】线索是贯穿全文始终的一条脉络,体现了材料之间的内在联系,把所有材料联结成一个有机体。

线索是文章的纲,抓住了这个纲,对理解文章内容、掌握文章结构、把握文章中心有很大作用。

1.常见的线索类型:①人物线索:以人物的见闻、感受、事迹、精神品质为线索。

如《背影》,以父亲的背影为线索。

②物品线索:一某一有特殊意义的物品为线索。

如《羚羊木雕》以羚羊木雕为线索。

③事件线索:以某一中心事件为线索。

如《变色龙》以警官奥楚蔑洛夫处理狗咬人事件为线索。

④感情线索:以作者或作品中主要人物的思想感情或思想感情的发展变化为线索。

如《阿长与山海经》以“我”对长妈妈的感情变化为线索。

⑤时间线索:以时间的推移为线索。

如《伟大的悲剧》是以时间的推移为线索,记叙了斯科特和他的队员悲壮的失败以及覆灭。

⑥地点线索:以地点的变换为线索。

如《从百草园到三味书屋》以地点的转换为线索。

⑦以某一问题为线索。

如《驿路梨花》一文以“茅屋的主人是谁”这一问题为线索串起全文。

注意:有的文章不止一条线索,线索有主线、副线之分;有明线、暗线之分。

如《藤野先生》除回忆藤野先生这条明线外,还有一条暗线,即作者的爱国思想。

由人物活动或事件发展所直接呈现出来的线索是明线;而未直接描绘的人物活动或事件所间接呈现出来的线索是暗线。

2.找线索的方法:①关注题目。

②注意文中从头到尾反复出现的词语或句子。

③注意议论、抒情的句子。

注意:有的文章同时有两种线索;有的文章线索比较隐蔽,需要我们梳理文章内容或者作者的感情,再用自己的语言概括。

记叙文线索700字(优秀范文4篇)关于记叙文线索,精选4篇优秀范文,以为指导,以档的全部路线、方针、政策为基础,以“以病人生命体征为中心的全局观念,全面加强医疗服务,提高服务质量,促进医院更快、更好地发展”为工作中心,以病人满意为宗旨,以病人的满意为宗旨,以提高医疗质量,改善病人生活质量,提高医疗服务水平,提高的医疗服务质量,增强医务工的综合素质,为患者提供优质服务,为提高我院医疗服务水平,为提高医疗服务质量,全力实现医疗卫生、医疗质量和社会效益的最大化。

记叙文线索(优秀范文):1以为指导,以档的全部路线、方针、政策为基础,以“以病人生命体征为中心的全局观念,全面加强医疗服务,提高服务质量,促进医院更快、更好地发展”为工作中心,以病人满意为宗旨,以病人的满意为宗旨,以提高医疗质量,改善病人生活质量,提高医疗服务水平,提高的医疗服务质量,增强医务工的综合素质,为患者提供优质服务,为提高我院医疗服务水平,为提高医疗服务质量,全力实现医疗卫生、医疗质量和社会效益的最大化。

二、具体工作目标1.提高医疗质量,提高服务效果2.提高医疗质量,提高医疗安全3.提高医疗服务效率,降低医疗风险4.提高医院形象5.提高医疗质量,提高医疗服务水平6.提高医疗护理服务水平7.提高服务质量,降低医疗安全8.加强医务人员的业务培训和学习,提高医院形象记叙文线索(优秀范文):2从小,我就喜欢上了电视,因为电视中有许多美丽的画面,让我感觉自己就像那电视中的人物。

有一次,妈妈对我说:“儿子,我们去新华书店看书吧!”我听妈妈这样一说,连忙说好。

我们一家来到了新华书店,我们先选了一本《小兵张嘎》,我们找到一本《小兵张嘎》,我看了一会,妈妈对我说:“儿子,该看《红岩》了吧,看完这本书之后,就可以去看一个叫《小兵张嘎》的电影。

”我听了,连忙点了点头。

我们来到了电影院,电影院里的人好多呀,真是人山人海。

我和爸爸好不容易才找到了一个座位,我和爸爸就津津有味地看了起来,这是,有人说“看完这部电影,就来到这部电影”。

记叙文阅读知识点记叙的线索

记叙文是一种以叙述事实的形式表达情感、思想和经历的文学形式。

它以故事的方式讲述事件的发展和变化,并通过细致的描写和情感的抒发

来引起读者的共鸣。

阅读记叙文不仅可以丰富我们的文化素养,还可以培

养我们的同理心和想象力。

下面是我总结的记叙文阅读的几个知识点。

1.主题:记叙文的主题通常是一个事件或故事。

它可以是关于友情、

家庭、爱情、成长、冒险等。

通过阅读记叙文,我们可以了解作者想要传

达的信息和主题。

3.人物形象:人物是记叙文中非常重要的元素。

通过描写人物的外貌、性格、行为和言语,读者可以了解人物的思想和情感。

读者可以通过阅读

人物形象来体验他们的情绪和经历。

4.环境描写:环境描写是记叙文中的重要组成部分。

通过描写环境的

细节,读者可以感受到故事发生的地点和氛围。

环境描写可以让读者更好

地理解故事和人物的背景信息。

5.语言运用:记叙文的语言通常较为简洁明了,但仍然需要注意运用

恰当的修辞手法来增强故事的表达和吸引读者的注意力。

例如,比喻、夸张、对比等修辞手法可以使记叙文更加生动有趣。

7.教育意义:记叙文也经常包含一定的教育意义或人生启示。

通过阅

读记叙文,读者可以从中获得新的思考方式,学习到一些道理或启发。

总之,阅读记叙文是一种可以拓宽知识面和丰富情感体验的方法。

通

过理解记叙文中的主题、结构、人物形象、环境描写、语言运用、情感表

达和教育意义,我们可以更好地欣赏和理解记叙文的内涵,丰富我们的阅

读经验。

记叙的线索及作用记叙文是一种以叙述事件的经过和发展过程为主要内容的文体,线索对于记叙文来说非常重要,它能够将故事中的各个事件和情节有机地连接起来,使故事更加连贯有序,给读者带来一个更加完整的阅读体验。

以下是记叙文中常见的线索及其作用:1.时间线索:时间线索是记叙文中最常见的线索之一,它使故事的事件按照时间的顺序逐步展开,使读者能够清晰地了解故事发生的先后顺序和时间跨度。

时间线索可以采用正向或倒叙,正向展示事件的发展过程,倒叙则使故事更具悬念和吸引力。

2.空间线索:空间线索指的是通过描述场景、地点和环境来推进故事发展,使读者能够感受到故事的空间布局和环境气氛。

详细的空间描写可以帮助读者更好地想象和理解故事的背景,使故事更加生动和真实。

3.人物线索:人物线索通过对人物的性格、外貌、语言、行为等方面的描写,使读者对主要人物和次要人物有更加全面的了解。

人物的思想和情感的变化是故事的核心,通过人物线索的揭示,读者能够深入了解人物的内心世界,从而更好地理解故事和情节。

4.语言线索:语言线索是通过对语言和对话的运用来推动故事的发展。

语言的选择和表达方式可以反映人物的性格特点、情绪变化以及故事的背景与主题。

语言的变化和对话的交流能够增加故事的真实感和戏剧性,使读者更加有代入感。

5.情节线索:情节线索是通过事件的发展和情节的转折来推动故事的进展。

情节线索使故事更加紧凑和有趣,悬念的设置能够激发读者的好奇心和阅读的欲望。

通过情节线索的设置,故事会更加引人入胜,读者能够一直保持的阅读兴趣。

6.符号线索:符号线索是通过对象、画面、符号等事物的象征意义的运用来推动故事的发展。

符号线索使故事更具深度和内涵,读者可以通过解读符号的意义来理解故事的含义和主题。

符号线索常常要借助读者的想象力和思考,增加了故事的思考性和互动性。

以上是记叙文中常见的线索及其作用。

线索的设置对于记叙文的阅读体验和故事的传达非常重要,它能够使故事更加连贯流畅,增加故事的深度和魅力。

小学记叙文阅读―找线索第一讲小升初阅读能力提升+综合训练(一)-寻找线索一、什么是线索?线索是贯穿整篇文章的思路和语境,在文章中起着连贯的作用。

阅读一篇文章时,如果你抓住了线索,就很容易掌握段落结构,理解中心思想。

1.以事情发展顺序为线索。

2.以特殊的时间为线索3.以地点变换的顺序作线索。

4.以具体的事物为线索。

5.以中心事件为线索。

中心事件在本文中起着重要作用。

写一些相关的东西。

提示:1、并不是所有的文章都只有一条线索,有的文章是双线并行甚至是三条线索展开的。

2、有几条线索组成的文章,往往有一条是主线。

3.虽然有些文章也有两条线索,但一条是亮的,另一条是暗的。

例如,在《年轻的闰土》一文中,亮线写的是闰土的特征,暗线写的是什么?我思想和感情的变化。

2、如何找到线索能力提升枣核小钱动身访美之前,一位旧时同窗写来一封航空信,再三托付我为他带几颗枣核,东西倒不占分量,可是用途却很蹊跷。

他一下车就已经在车站等了。

拥抱之后,他急切地问我:?你带来了吗??我迅速地从手提包里拿出那些枣核。

他比手中的珍珠和玛瑙更值钱。

他当年那股调皮劲还没改。

我问起枣核的用途,他一面往衣兜里揣,一边故弄玄虚地说:?等会儿你就明白啦。

?到达他家后,他让我安顿下来,带我去参观他的后花园。

地方不大,但布料Z精致对称。

当我们坐在篱笆附近的一张白色长凳上时,他直接问我:?你觉得这个花园有点家乡风味吗??经过他的指导,我注意到,在两边的台阶上有两棵垂柳被他种下,在草坪中间有一个睡莲池塘。

他深情地对我说:?当我种垂柳时,我的儿子只有五岁。

现在他是一艘核潜艇的首席机械官。

这个女孩在哈佛教书。

家庭和事业都很顺利,各种新设备都有。

但我心里似乎总有一些缺点。

也许这没什么希望。

为什么你年纪越大,就越想家。

现在我完全能理解流浪者的心情了。

我要常店和龙福寺。

圣诞节一到,我就想起旧历年。

最近,我总是想起宗布胡同院子里的枣树。

这就是为什么我要你带些种子来试着种下。

记叙文阅读之线索及作用俗话说:“彩线穿珍珠”,“彩线”就是线索,“珍珠”就是材料或故事。

不是所有的文章都有线索,只是叙事性文章或文学作品有线索。

任何叙事性文章或文学作品都至少有一条线索,有的则有几条线索。

1.以人物活动为线索。

如XXX的《背影》以父亲的背影为线索,通过叙写父亲过铁道卖橘子的过程,表现了父子相爱相怜的真挚动人的感情。

2.以人物思想感情的变化为线索。

如《春》这篇写景散文就以作者的喜爱为线索;《济南的冬天》以对济南的喜爱、热爱为线索;《秋天的怀念》全文写三次看花,作者对母亲的漠视到理解,文章以我对母亲的怀念和我不理解母爱的愧疚、自责为情感线索。

3.以具体事物为线索。

如《羚羊木雕》,全篇以羚羊木雕这一物品为线索,围绕其写了父母逼问木雕,我送木雕,我要回木雕几件事,赞美了我和友人间美好的友谊,批评了父母不理解孩子的鲁莽行为,呼吁做父母的应该理解少年,尊重他们的人格。

4.以时间为线索。

如《金色花》写孩子变成金色花与妈妈一天的游戏玩闹。

以“当你沐浴后做”“吃过午饭、黄昏时”这些表示一天内时间推移的词句来组织全篇,推动情节的发展。

5.以事件为线索。

如《散步》这篇文章就以散步这一事件作为线索,文章仅仅围绕散步这一中心事件,写了事情的起因(母亲身体不好,要母亲多走走)、经过(散步中发生走大路或走小路的分歧)、结果(母亲顺从孙儿,走小路);又如《陈太丘与友期》。

6.以地点为线索。

如《小橘灯》,按地点的转换,全文可分四部分:叙述乡公所楼上发生的事;叙述小姑外家的情形;叙述回寓所后的交谈;交卸离村后的情形。

当然,不是什么事物都可以随便作为叙述线索的,只有那些能够体现各种材料之间的内在联系,体现文章或文学作品主题思想的具体事物,才可以作为贯穿全篇的线索。

查找文章线索的方法1.看标题;2.留意重复出现的词语或事物(物线、事线);3.注意抒情议论句(情线);4.开头结尾句(段)。

再添一碗白米饭XXX为了供儿子上大学,XXX带着媳妇来到城里开了家小吃店,卖排骨米饭。