记叙文阅读之线索

- 格式:doc

- 大小:15.00 KB

- 文档页数:3

梧高凤必至,花香蝶自来——记叙文阅读密码第十五讲记叙文阅读之记叙线索【考点概述】线索,指事情可寻的端绪、路径,或贯穿于整篇文章的思路、脉络等。

在写作中,用一根线把事件按一定顺序连起来,让这些材料表达一个完整的意思,这根”线"就是叙事的线索。

线索是在文章中起连贯作用的,如果有了好的材料,再加上有使之连贯的线索,那么文章就成为一串美丽的珍珠。

在一篇文章里,事物发展的过程或作者所表述的思路,常常成为贯串始终的一条线索。

读课文,抓住了线索,就容易掌握段落结构,领会中心思想。

写作文时,抓住了线索,就容易做到围绕中心,组织材料,使文章中心明确、条理井然,显得内容集中、脉络清晰。

【设问方式】1、文章的叙述线索是什么?设置这一线索有什么作用?2、联系全文,简要分析“×××”在文章谋篇布局中的作用。

3、本文中“×××”事物在文中多次出现,有何作用?4、文章选材众多,但不觉凌乱,请分析其中的原因。

5、请补充文中“我”对“×××”的感情变化。

6、本文有多条线索,请说出其中两条。

【技巧点拨】一、线索形式线索是作者选择材料的准绳,是作者选择材料的脉络或描写、记叙的脉络。

散文的线索一般有以下几种常见形式。

1、以人物为线索以人物活动为线索叙事,以人物的见闻感受或者事迹贯穿全文。

如《背影》以父亲的背影为线索,通过写父亲过铁道卖橘子的过程,表现了父子相爱相怜的真挚动人的感情。

2、以事情为线索以中心事件贯穿故事的开端,发展,高潮结局等全过程,那么这个事件就是文章的线索,如《社戏》描写鲁迅盼社戏,看社戏,怀念社戏。

3、以物品为线索在叙事的过程中,让某一有特殊意义的物品在事件的各个阶段重复出现,并通过各种手段加强它的形象。

这种物件往往起过渡作用或象征和点明中心思想。

如《皇帝的新装》是以皇帝新装为线索,写了皇帝爱新装,骗子做新装,君臣看新装,游行穿新装,揭穿假新装。

记叙文之线索一、知识结构一、线索记叙文的线索是贯穿全文、将材料串连起来的一条主线,是文章的纲,它把文章的各个部分连结在一起,推进文章内容发展,通过线索就可以把一些相关的人物、事件、场面、环境、细节、等有机组织在一起,使之成为一个完整的整体。

如果说丰富而生动的材料是一颗颗珍珠,那么线索就是将这些珍珠串连起来的彩线。

抓住线索,就能把握文章的内容,理清文章的结构,理解文章的中心思想。

线索的作用:是贯穿全文的脉络,把文中的人物和事件有机地连在一起,使文章条理清楚、层次清晰。

二、分类有的文章只有一条线索,有的文章有二条(一条明线,一条暗线)或二条以上的线索。

记叙文的线索主要有以下几种:①以实物为线索。

有些文章往往是以一个具体的实物贯穿全文,将各种人或事都集中到它的周围,以此来展开故事情节,如《羚羊木雕》。

②以人物为线索。

有的记叙文,按人物动作行为的变化、思想性格的发展、人生历程的见闻来组织材料,把人物作为文章的线索,如《背影》中以父亲的背影贯穿全文。

③以事件为线索。

情节通常包括事件的开端、发展、高潮、结局等几部分,有些文章事件本身便是线索,如《社戏》④以时间为线索。

有的文章是以时间的推移来组织材料的,时间就成为贯穿全文的一条线索,如《登上地球之巅》。

⑤以地点为线索。

有的文章是以地点的转换来安排层次的,地点就是叙事的线索。

如《小橘灯》按地点的转换全文可分为四部分:叙述乡公所楼上发生的事;叙述小姑娘家的情形;叙述回寓所后的交谈;交代离村后的情形。

文章以地点为线索,内容显得井然有序,层次分明。

⑥以作者的思想感情为线索。

有一些散文没有中心事件和具体的故事情节,而是作者的思想感情的变化发展为线索来组织材料的,这一类就以作者的思想感情为记叙的线索。

如《荔枝蜜》三、常考题型及答题方法1.常考题型(1)本文以什么为线索?请简要分析。

(2)分析本文以“XXX”为线索在结构和内容上的作用。

(3)本文以为线索,写了内容。

2.答题方法(1)本文以“XXX”为线索,先写……再写……最后……,贯穿全文,把文中的……和……有机地连在一起,使文章条理清楚、层次清晰。

中考记叙文阅读之线索专题练习记叙文中的线索线索在记叙文中扮演着重要的角色,它可以是时间、空间、人物、事件、某物、情感或某一问题等。

通过选择适当的线索,作者可以将文章中的材料有机地连接起来,形成一个完整的整体。

以时间的推移为线索是一种常见的方式。

例如,《伟大的悲剧》通过时间的推移来叙述了XXX和他的队员的悲壮失败和覆灭。

文章中使用了一系列时间标记,如1912年1月16日、1月18日、2月17日夜里1点钟、3月2日、一天中午、3月21日和3月29日等。

以空间的变换为线索也是一种常见的方式。

例如,《从百草园到三味书屋》通过地点的转移来组织材料,从而展示人物的见闻和感受。

类似的文章中,人物活动的空间很大,地点的转换很具体而且明显,至少变换的地点有两个或两个以上。

《登上地球之巅》中的登山运动员的行踪也是通过时空的推移来组织的,由于地点的转变是靠任务活动来实现的,所以,这类文章的线索也被称为“以人物活动为线索”或“任务行踪为线索”。

以人物为线索也是一种常见的方式。

例如,《最后一课》中,“我”是贯穿全文的线索,通过“我”的视角来叙述故事。

以一事为线索是指通过一个事件来展开故事。

例如,《皇帝的新装》中,情节发展的线索是皇帝的新装,从“爱新装”到“展新装”。

以一物为线索也是一种常见的方式。

这个“一物”可以是具体的物件,如《羚羊木雕》中的“羚羊木雕”,也可以是具有象征意义的事物,如《爸爸的花儿落了》中的“花儿落了”。

最后,以作者的思想感情变化为线索也是一种方式。

通过作者的思想感情的变化,来展示故事的发展和主题的阐述。

这个问题似乎没有一个明确的答案,因为每个人对世界的理解和认识都不尽相同。

但是,我们可以从不同的角度和线索去探究这个问题。

一条线索是从人类的历史和文化角度出发,探讨世界的多样性和丰富性。

我们可以通过了解不同国家和民族的文化传统、俗和,来认识世界的多元性。

例如,中国的春节、美国的感恩节、印度的排灯节等,都是反映不同文化的重要节日。

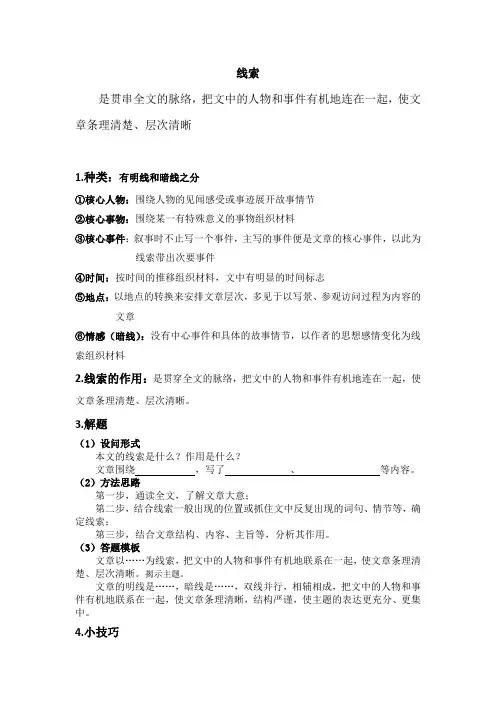

线索是贯串全文的脉络,把文中的人物和事件有机地连在一起,使文章条理清楚、层次清晰1.种类:有明线和暗线之分①核心人物:围绕人物的见闻感受或事迹展开故事情节②核心事物:围绕某一有特殊意义的事物组织材料③核心事件:叙事时不止写一个事件,主写的事件便是文章的核心事件,以此为线索带出次要事件④时间:按时间的推移组织材料,文中有明显的时间标志⑤地点:以地点的转换来安排文章层次,多见于以写景、参观访问过程为内容的文章⑥情感(暗线):没有中心事件和具体的故事情节,以作者的思想感情变化为线索组织材料2.线索的作用:是贯穿全文的脉络,把文中的人物和事件有机地连在一起,使文章条理清楚、层次清晰。

3.解题(1)设问形式本文的线索是什么?作用是什么?文章围绕,写了、等内容。

(2)方法思路第一步,通读全文,了解文章大意;第二步,结合线索一般出现的位置或抓住文中反复出现的词句、情节等,确定线索;第三步,结合文章结构、内容、主旨等,分析其作用。

(3)答题模板文章以……为线索,把文中的人物和事件有机地联系在一起,使文章条理清楚、层次清晰。

揭示主题。

文章的明线是……,暗线是……,双线并行,相辅相成,把文中的人物和事件有机地联系在一起,使文章条理清晰,结构严谨,使主题的表达更充分、更集中。

4.小技巧(1)明确几条常见的线索:某个有意义的实物,某个中心事件,某个中心人物,时间、地点的转换,作者思想感情的变化等。

(2)关注文章的标题,很多文章的标题直接揭示了文章的线索,或包含线索的因素。

(3)关注文中反复出现的人、事、物或语句。

(4)关注文中的议论、抒情句。

记叙文中的议论、抒情句多为画龙点睛的重要语句,往往隐含着文章的线索。

(5)需要注意的是,有些文章的线索不止一条,往往有几条线索同时起着作用。

如明线和暗线相互交织,主线和副线相互交织。

(6)答题时要突出线索的作用,应从两方面考虑:一是内容方面,即线索在情节叙述、人物刻画及情感抒发上的作用;二是结构方面,点明文章的线索是什么,说明线索是如何贯穿全文,推动故事情节的发展的。

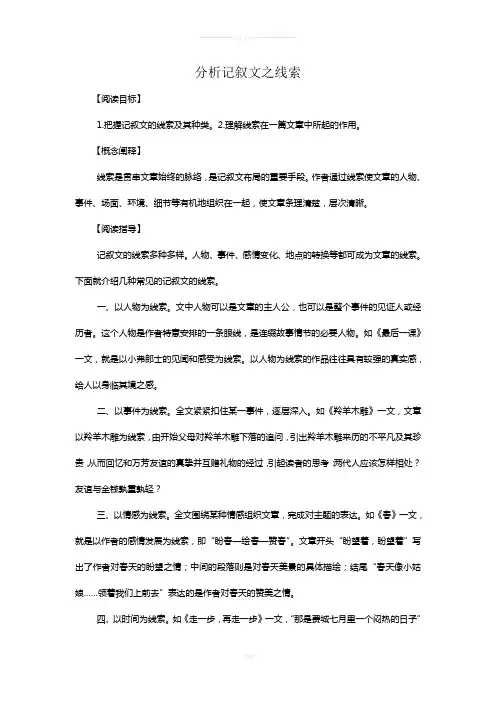

分析记叙文之线索【阅读目标】1.把握记叙文的线索及其种类。

2.理解线索在一篇文章中所起的作用。

【概念阐释】线索是贯串文章始终的脉络,是记叙文布局的重要手段。

作者通过线索使文章的人物、事件、场面、环境、细节等有机地组织在一起,使文章条理清楚,层次清晰。

【阅读指导】记叙文的线索多种多样。

人物、事件、感情变化、地点的转换等都可成为文章的线索。

下面就介绍几种常见的记叙文的线索。

一、以人物为线索。

文中人物可以是文章的主人公,也可以是整个事件的见证人或经历者。

这个人物是作者特意安排的一条眼线,是连缀故事情节的必要人物。

如《最后一课》一文,就是以小弗郎士的见闻和感受为线索。

以人物为线索的作品往往具有较强的真实感,给人以身临其境之感。

二、以事件为线索。

全文紧紧扣住某一事件,逐层深入。

如《羚羊木雕》一文,文章以羚羊木雕为线索,由开始父母对羚羊木雕下落的追问,引出羚羊木雕来历的不平凡及其珍贵,从而回忆和万芳友谊的真挚并互赠礼物的经过,引起读者的思考:两代人应该怎样相处?友谊与金钱孰重孰轻?三、以情感为线索。

全文围绕某种情感组织文章,完成对主题的表达。

如《春》一文,就是以作者的感情发展为线索,即“盼春—绘春—赞春”。

文章开头“盼望着,盼望着”写出了作者对春天的盼望之情;中间的段落则是对春天美景的具体描绘;结尾“春天像小姑娘……领着我们上前去”表达的是作者对春天的赞美之情。

四、以时间为线索。

如《走一步,再走一步》一文,“那是费城七月里一个闷热的日子”“时间一分一秒地过去,暮色开始四合”“暮色苍茫,天上出现了星星”等,文章用时间脉络串联起了整个故事的起因、经过和结果,最后从事件中感悟出深刻的人生哲理。

五、以中心事件为线索。

如《皇帝的新装》一文,文中的线索是:皇帝“爱新装—做新装—看新装—穿新装—展新装”这一中心事件。

【即学即练】阅读下文,回答文后各题。

一次温暖贴心的流浪马德那年,他坐上南下的火车。

车过黄河的时候,已近黄昏。

记叙文之线索1.概念线索是贯穿全文、将材料串连起来的一条主线,是贯穿在整篇文章中的情节脉络,以及作者表现在文章中的思想感情的起伏变化。

它的作用就像链条一样,串联起文章中的全部人、事、景、物,它把文章的各个部分联结成一个统一、和谐的有机体。

一部叙事作品通常都有一条或一条以上的线索,但起主导作用的只有一条。

2.分类(1)以某一物为线索:某一有特殊意义的物品。

“一物”是指作品中所描绘的具体物件。

如《羚羊木雕》一文的故事情节是围绕“羚羊木雕”展开的。

“羚羊木雕”在文章结构、实现主题、塑造人物方面起着重要作用。

“一物”还指具有象征意义的事物。

如《爸爸的花儿落了》一文。

其中的“花儿落了”一语双关,既指爸爸栽植的花花草草,也指爸爸的生命。

(2)以事件为线索:中心事件情节通常包括事件的开端、发展、高潮、结局等几部分,有些文章事件本身便是线索。

如《分马》,先写分马前的动员,又写分马的具体情况,最后又写换马。

全文自始至终以“分马”这一中心事件为线索,写得有条不紊,主次分明。

《社戏》,《卖蟹》(3)以人物为线索;人物的见闻感受或者事迹。

《孔乙己》中的“我”,就是一个线索人物。

小说通过“我”的所见所闻反映出孔乙己的性格和遭遇。

“我”不仅是孔乙己悲惨遭遇的见证人,也是安排故事情节的重要线索。

《最后一课》一文,“我”是贯穿全文的线索:“我”在村公所外看布告→到教室后发现教室情况不同寻常,上课时明白了事情的原委。

(4)以时间为线索:如《一定要争气》中,以童第周的成长为线索,讲述了童第周学习的刻苦努力。

《第一场雪》这篇文章中用了大量的时间名词:“前天”、“昨天”、“前些天”、“中午”、“黄昏”、“下午”……很明显的,这篇文章是按照时间顺序写的。

(5)以地点或(行踪)的转换为线索:如《从百草园到三味书屋》就是很明显的按照地点转换为顺序。

柳宗元《小石潭记》也是以行踪为线索。

(6)以作者的思想感情或思想感情的变化为线索,一般称暗线如《春》以“对春天的赞美之情”为线索,如《荔枝蜜》,以作者对蜜蜂的感情变化为线索:不喜欢蜜蜂——想去看看蜜蜂——赞颂蜜蜂——想变成蜜蜂,把思想感情贯注于文章之中,其发展变化就构成了文章的线索。

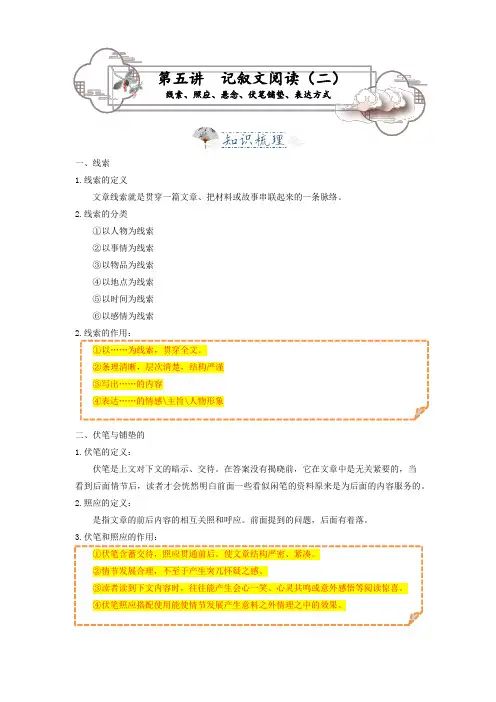

第五讲记叙文阅读(二)线索、照应、悬念、伏笔铺垫、表达方式一、线索1.线索的定义文章线索就是贯穿一篇文章、把材料或故事串联起来的一条脉络。

2.线索的分类①以人物为线索②以事情为线索③以物品为线索④以地点为线索⑤以时间为线索⑥以感情为线索2.线索的作用:①以……为线索,贯穿全文。

②条理清晰,层次清楚,结构严谨③写出……的内容④表达……的情感\主旨\人物形象二、伏笔与铺垫的1.伏笔的定义:伏笔是上文对下文的暗示、交待。

在答案没有揭晓前,它在文章中是无关紧要的,当看到后面情节后,读者才会恍然明白前面一些看似闲笔的资料原来是为后面的内容服务的。

2.照应的定义:是指文章的前后内容的相互关照和呼应。

前面提到的问题,后面有着落。

3.伏笔和照应的作用:①伏笔含蓄交待,照应贯通前后。

使文章结构严密、紧凑。

②情节发展合理,不至于产生突兀怀疑之感。

③读者读到下文内容时,往往能产生会心一笑、心灵共鸣或意外感悟等阅读惊喜。

④伏笔照应搭配使用能使情节发展产生意料之外情理之中的效果。

三、照应1.照应的定义:前后意思相近或者相反的两个短语或句子或段落称为照应。

2.照应的分类:3.照应的作用:①使文章气血贯通、脉络清楚。

②使文章下文与上文相呼应,结构严谨。

四、设置悬念1.设置悬念的定义:它是故事发展中间只亮开谜面,藏起谜底,在适当的时候再予点破,使读者的期待心理得到满足。

2.设置悬念的作用:四、表达方式(一)记叙:主要把事情的来龙去脉、前因后果等,也就是记叙的六要素清晰的介绍给读者,语言主要是使用叙述性的语言。

作用:交代事件,刻画人物,突出中心。

(二)说明:这种表达方式是通过对事物的性质、特点、作用、成因、结果等进行解说,从而使人们对于这一事物有个明确的、完整的了解和认识。

一般没有感情形象的描绘。

(三)议论:议论是运用概念、判断、推理来反映客观事物的本质和规律,对事物直接提出自己的意见和主张的表达方式。

主要使用比较抽象的有较强逻辑性的语言。

记叙文阅读之基础知识(上)(六要素和线索)下面讨论最后一节记叙文阅读,记叙文的基础知识。

1.叙事六要素。

记叙文强调真情实感,给人真实感的六要素是时间、地点、人物、事情的起因、过程和结果。

既然叫元素,那就少不了。

没有时间和地点,是不真实的,没有因果,文章就会难以理解。

要有真情实感,六大要素必不可少。

六要素到位,就可以完成另一个题目:总结文章的主要情节。

如果是单纯叙述一件事的文章,我们直接用六要素就是很好的总结。

在这里,我还是强调一下我之前写过的一句话。

我不能说的不清楚或者罗嗦来概括剧情。

标准是假设一个没看过文章的人,看了你的回答,能清楚地理解文章的情节,而且很简洁。

说到底,六大要素就是故事的六大要素,这就是全部。

然而,许多学生将它们视为记忆知识,而未能成为熟练使用它们的能力。

2..记叙的线索。

如果你硬找的话,哪篇文章都有线索,因为写文章的文字是线性的,所以,一定会有一个贯穿始终的东西。

但有些简单文章讨论线索是没有意义的。

一般都是讨论情节较多较复杂的事件。

例如我们写的运动会我起跑,然后跌倒了,同学李明本来可以跑第一,但是没去继续跑,而是来搀扶我,结果到手的第一没有了,我深为感动。

这篇文章里我是线索人物,但是讨论起来没有什么价值。

我们小学学过一篇《珍贵的教科书》全篇课文以教科书为线索展开故事情节。

课文记叙了革命战争年代延安小学的师生在艰难困苦的学习环境下坚持学习,可是条件太艰苦了,我们连教科书都没有,我们盼书,张指导员带领我们去取书、受到袭击,张指导员用生命护书、到最后嘱咐我们好好学习,让我们明白这教科书的珍贵。

教科书就是这样一个线索,把文中的许多地点,许多时间发生的与书有关的情节串在了一起。

许多老师都把它比喻成彩线串珠。

这珍贵的教科书就是彩线,盼书、取书、护书、惜书就是珠子。

这些情节很多但都串在教科书这条彩线上,就不乱,很多时候,这条彩线并不是故意设置的,但我们看起来,巧妙地就像经过打磨一样。

记叙文的线索很多,常见的有哪几种呢?老师帮大家从常考到不常考分析一下,有以下几种:以物品为线索,以人物为线索,以小情节为线索,这个不好界定,例如咱们前面说过的那篇课外阅读《一起去看球》。

文章线索【知识讲解】1.答题技巧:(1)明确几种常见的线索。

常见的线索有:①以人物为线索;②以事物为线索;③以事件为线索;④以时间为线索;⑤以地点为线索;⑥以作者的思想感情变化为线索。

记忆方法:人物事时(适时)地抒发思想感情。

(2)如何寻找线索。

1.文章标题:有很多文章的标题直接揭示了线索,有的标题包含线索的因素。

2.找文中反复出现的词语、句子:文中,为了突出强调文章的主题,有些句子反复出现,称之为反复句。

反复句显示了散文的脉络层次。

3.找文中的议论抒情句:因为文中的“情”通常是文章组织材料的重要线索。

2、线索的作用:(线索)是贯穿全文的脉络,把文中的(人物)和(事物)有地连在一起,使文章条理清楚、层次清晰。

【例题讲解】父亲的长笛小时候,每天晚饭后,父亲总喜欢拿出心爱的长笛吹奏一曲。

那时,她特别爱听,笛声一响,她就用跑调的声音跟着哼唱。

母亲也停下手边的活,侧耳倾听,发丝垂在脸上,格外柔美。

夏天的傍晚,父亲有时会拿着长笛去巷口儿。

邻居们说:“来来,吹一段儿!”“吹一段?”父亲似问似答,将笛长横放嘴边。

清脆悠扬的笛声从父亲的嘴边漫延开来,如哗啦啦的小河流水。

大人们摇头晃脑陶醉着,孩子们停止嬉闹,围在父亲身边,眼里充满了好奇与崇拜。

她开始讨厌父亲吹长笛,是小学五年级的时候。

那天晚上,她写完作业后,父亲又拿出长笛来吹。

笛声刚响,她就大吼一声:“唉呀!别吹了好不好!烦死人了!”笛声戛然而止。

她看也没看父亲一眼,转身跑回自己屋。

她三年级时,父亲的工厂倒闭,两年后,左腿残疾又没技术的父亲被安排当了环卫工,负责她学校周边街区的卫生。

那天,一个捣蛋鬼在班里嚷嚷:“门口那扫地的老大爷是小敏她爸!”顿时,嘘声、哄笑声连成一片。

她感到无地自容,趴在桌子哭了。

那一刻,她只恨父亲没出息!她毕竟还是个懂事的孩子,没有把这件事告诉父母。

只是不再喜欢父亲吹长笛了,每次父亲一吹就被她狠狠地制止。

渐渐的,家里就听不到笛声了。

上了初中,离家远,她从不跟别人提家里的事。

中考语文阅读:记叙的线索中考语文阅读:记叙的线索在中考语文阅读中,记叙文的阅读是一个重要的部分。

而在记叙文的阅读中,掌握记叙的线索对于理解文章有着至关重要的作用。

本文将结合实例,帮助大家理解记叙的线索,提高中考语文阅读的能力。

首先,我们要明确什么是记叙的线索。

线索是指贯穿全文的情节或事件的发展脉络。

它把文章中的各个部分有机地组织在一起,使文章条理清晰,连贯自然。

在记叙文中,线索通常有以下几种类型:1、时间线索:按照时间顺序描述事件的发生、发展和结局。

例如,某篇记叙文以“日出”、“早晨”、“中午”、“晚上”的时间线索来组织故事。

2、地点线索:通过描述特定的地点或场景,展开情节。

例如,某篇记叙文以“学校”、“家庭”、“公园”等地点来组织故事。

3、人物线索:通过主人公或主要角色的视角和行动来展开情节。

例如,某篇记叙文以一个少年的视角,描述了他的成长经历。

4、事件线索:以某个特定事件的发生、发展和结局为主线,贯穿全文。

例如,某篇记叙文讲述了一场火灾的发生、人们的救援行动以及灾后的重建。

在阅读记叙文时,抓住线索有助于我们更好地理解文章。

那么,如何寻找和把握文章的线索呢?1、注意文章开头和结尾:通常来说,文章开头会点明线索,而结尾会总结或呼应开头。

2、关注文章中的关键词和句子:这些关键词和句子可能会暗示线索的存在。

3、分析文章的结构:了解文章的结构有助于把握文章的线索。

总之,掌握记叙的线索对于理解记叙文至关重要。

在中考语文阅读中,学会分析线索,理解作者的意图,提高阅读速度和准确性。

多读一些优秀的记叙文,积累阅读经验,也有助于我们更好地把握文章的线索和主旨。

记叙文阅读知识点记叙的线索

记叙文是一种以叙述事实的形式表达情感、思想和经历的文学形式。

它以故事的方式讲述事件的发展和变化,并通过细致的描写和情感的抒发

来引起读者的共鸣。

阅读记叙文不仅可以丰富我们的文化素养,还可以培

养我们的同理心和想象力。

下面是我总结的记叙文阅读的几个知识点。

1.主题:记叙文的主题通常是一个事件或故事。

它可以是关于友情、

家庭、爱情、成长、冒险等。

通过阅读记叙文,我们可以了解作者想要传

达的信息和主题。

3.人物形象:人物是记叙文中非常重要的元素。

通过描写人物的外貌、性格、行为和言语,读者可以了解人物的思想和情感。

读者可以通过阅读

人物形象来体验他们的情绪和经历。

4.环境描写:环境描写是记叙文中的重要组成部分。

通过描写环境的

细节,读者可以感受到故事发生的地点和氛围。

环境描写可以让读者更好

地理解故事和人物的背景信息。

5.语言运用:记叙文的语言通常较为简洁明了,但仍然需要注意运用

恰当的修辞手法来增强故事的表达和吸引读者的注意力。

例如,比喻、夸张、对比等修辞手法可以使记叙文更加生动有趣。

7.教育意义:记叙文也经常包含一定的教育意义或人生启示。

通过阅

读记叙文,读者可以从中获得新的思考方式,学习到一些道理或启发。

总之,阅读记叙文是一种可以拓宽知识面和丰富情感体验的方法。

通

过理解记叙文中的主题、结构、人物形象、环境描写、语言运用、情感表

达和教育意义,我们可以更好地欣赏和理解记叙文的内涵,丰富我们的阅

读经验。

记叙的线索及作用记叙文是一种以叙述事件的经过和发展过程为主要内容的文体,线索对于记叙文来说非常重要,它能够将故事中的各个事件和情节有机地连接起来,使故事更加连贯有序,给读者带来一个更加完整的阅读体验。

以下是记叙文中常见的线索及其作用:1.时间线索:时间线索是记叙文中最常见的线索之一,它使故事的事件按照时间的顺序逐步展开,使读者能够清晰地了解故事发生的先后顺序和时间跨度。

时间线索可以采用正向或倒叙,正向展示事件的发展过程,倒叙则使故事更具悬念和吸引力。

2.空间线索:空间线索指的是通过描述场景、地点和环境来推进故事发展,使读者能够感受到故事的空间布局和环境气氛。

详细的空间描写可以帮助读者更好地想象和理解故事的背景,使故事更加生动和真实。

3.人物线索:人物线索通过对人物的性格、外貌、语言、行为等方面的描写,使读者对主要人物和次要人物有更加全面的了解。

人物的思想和情感的变化是故事的核心,通过人物线索的揭示,读者能够深入了解人物的内心世界,从而更好地理解故事和情节。

4.语言线索:语言线索是通过对语言和对话的运用来推动故事的发展。

语言的选择和表达方式可以反映人物的性格特点、情绪变化以及故事的背景与主题。

语言的变化和对话的交流能够增加故事的真实感和戏剧性,使读者更加有代入感。

5.情节线索:情节线索是通过事件的发展和情节的转折来推动故事的进展。

情节线索使故事更加紧凑和有趣,悬念的设置能够激发读者的好奇心和阅读的欲望。

通过情节线索的设置,故事会更加引人入胜,读者能够一直保持的阅读兴趣。

6.符号线索:符号线索是通过对象、画面、符号等事物的象征意义的运用来推动故事的发展。

符号线索使故事更具深度和内涵,读者可以通过解读符号的意义来理解故事的含义和主题。

符号线索常常要借助读者的想象力和思考,增加了故事的思考性和互动性。

以上是记叙文中常见的线索及其作用。

线索的设置对于记叙文的阅读体验和故事的传达非常重要,它能够使故事更加连贯流畅,增加故事的深度和魅力。

记叙文阅读之线索及作用俗话说:“彩线穿珍珠”,“彩线”就是线索,“珍珠”就是材料或故事。

不是所有的文章都有线索,只是叙事性文章或文学作品有线索。

任何叙事性文章或文学作品都至少有一条线索,有的则有几条线索。

1.以人物活动为线索。

如XXX的《背影》以父亲的背影为线索,通过叙写父亲过铁道卖橘子的过程,表现了父子相爱相怜的真挚动人的感情。

2.以人物思想感情的变化为线索。

如《春》这篇写景散文就以作者的喜爱为线索;《济南的冬天》以对济南的喜爱、热爱为线索;《秋天的怀念》全文写三次看花,作者对母亲的漠视到理解,文章以我对母亲的怀念和我不理解母爱的愧疚、自责为情感线索。

3.以具体事物为线索。

如《羚羊木雕》,全篇以羚羊木雕这一物品为线索,围绕其写了父母逼问木雕,我送木雕,我要回木雕几件事,赞美了我和友人间美好的友谊,批评了父母不理解孩子的鲁莽行为,呼吁做父母的应该理解少年,尊重他们的人格。

4.以时间为线索。

如《金色花》写孩子变成金色花与妈妈一天的游戏玩闹。

以“当你沐浴后做”“吃过午饭、黄昏时”这些表示一天内时间推移的词句来组织全篇,推动情节的发展。

5.以事件为线索。

如《散步》这篇文章就以散步这一事件作为线索,文章仅仅围绕散步这一中心事件,写了事情的起因(母亲身体不好,要母亲多走走)、经过(散步中发生走大路或走小路的分歧)、结果(母亲顺从孙儿,走小路);又如《陈太丘与友期》。

6.以地点为线索。

如《小橘灯》,按地点的转换,全文可分四部分:叙述乡公所楼上发生的事;叙述小姑外家的情形;叙述回寓所后的交谈;交卸离村后的情形。

当然,不是什么事物都可以随便作为叙述线索的,只有那些能够体现各种材料之间的内在联系,体现文章或文学作品主题思想的具体事物,才可以作为贯穿全篇的线索。

查找文章线索的方法1.看标题;2.留意重复出现的词语或事物(物线、事线);3.注意抒情议论句(情线);4.开头结尾句(段)。

再添一碗白米饭XXX为了供儿子上大学,XXX带着媳妇来到城里开了家小吃店,卖排骨米饭。

二、记叙线索:▪记叙文的线索是贯穿全文始终的一条脉落,体现材料之间的内在联系,它把所有材料联结成一个有机体。

所以说线索是文章的纲,抓住了这个纲,就能理顺文章的内容,掌握文章的结构,理解文章的中心思想。

线索是重要的,但不是什么都可以成为线索,只有那些能够体现各种材料之间的内在联系,体现文章主题思想的具体事物,才能作为贯穿全篇的线索。

▪线索类型:物线、事线、人线、感情线、时间线、地点线、见闻线。

线索大致分六类:▪1)以具体事物或事物的特征为线索。

如《白杨礼赞》以白杨树的不平凡为抒情线索贯穿全文▪2)以人物或人物的特征为线索。

如《背影》以父亲的背影为线索▪3)以中心事件为线索。

如《变色龙》以警官奥楚蔑洛夫处理狗咬人事件为线索展开故事情节▪4)以思想感情为线索。

如《荔枝蜜》、以“我”对蜜蜂的感情变化为线索组织材料,不大喜欢——想去看看——赞赏蜜蜂——梦见自己变成一只小蜜蜂▪5)以时间推移或空间变换为线索。

如《藤野先生》以时间的推移、地点的转换为叙事线索组织材料,在东京的见闻和感受——到仙台与藤野先生的交往——离别后对藤野先生的怀念。

▪6)以“我”的所见所闻为线索。

如《孔乙己》以小伙计“我”的所见所闻为线索塑造孔乙己这个人物形象。

▪技巧:注意题目、文中多次出现的字眼、议论抒情的句子。

“线索”是连贯文章始终的脉络,是文章的纲。

▪①文章的标题▪②反复出现的词或事物▪③文中议论抒情的语句▪④作者的思想感情(变化)▪⑤“我”的所见所闻所感作用:是贯穿全文的脉络,把文中的人物和事件有机地连在一起,使文章条理清楚、层次清晰。

答题套路:如:文章以“……”线索,中间串写了“……”、“……”几件事,组成一种“冰糖葫芦”的“串”式结构,选材典型,脉络清晰,主旨鲜明。

三`描写方法及其作用:(五种表达方式:记叙、描写、说明、抒情、议论。

)▪A、人物描写及其作用▪类型:语言、动作、神态、心理、外貌描写▪人物描写方法作用:描写+对象+特征(性格)▪B、景物描写在记叙文中的作用▪ 1、暗示时代背景。

记叙文阅读之线索

作者:江菊香徐加强

来源:《作文周刊(初一·读写强化版)》2011年第16期

【阅读目标】

线索是贯串文章始末的脉络,也可以说是文章的纲,它使文章中的所有材料组成一个有机的整体。

把握线索对于理解文章内容、掌握文章结构、把握文章中心大有作用。

只要我们掌握了线索这一要素的运用规律,就能给记叙文阅读带来极大的便利。

【概念导入】

一篇文章的素材要按照某种“依据”组织起来,而这种贯串全文、把人物或事件连缀起来的“依据”就是线索。

作为记叙文的线索,其形式有如下几种:

1.以时间为线索。

即文章以时间为线索,把不同的时空、人物串联在一起。

如《老山界》一文。

2.以地点的转换为线索。

如《从百草园到三味书屋》一文,作者从“百草园”写到“三味书屋”,回忆了自己童年的生活。

3.以事件为线索。

如《社戏》一文,作者以看社戏为线索,刻画了一群农家少年朋友的形象。

4.以某一实物为线索。

如《羚羊木雕》一文以“羚羊木雕”为线索展开故事情节。

5.以人物为线索。

如《背影》一文,作者以父亲的“背影”为线索来布局谋篇。

6.以作者的思想感情或思想感情的发展变化为线索,如《荔枝蜜》一文。

【阅读指导】

线索在记叙文中的作用,主要表现在三个方面:

1.对主题的作用:可以使主题更集中。

因为主题是通过材料来体现的,材料又是由线索串联起来的,如果没有线索,材料就是一盘散沙,也就无所谓主题的表现了。

2.对人物的作用:可以使人物形象更丰满,更突出。

因为人物形象必须通过具体的事例来塑造,而事例也要由线索来串联,如果没有线索将事件串联起来,人物的特点是难以刻画鲜明的。

3.对结构的作用:可以使文章结构更缜密,更严谨,这二者的有机结合,可以使文章形成整体。

如《白杨礼赞》一文,如果没有“赞美”这条抒情线索,文章的结构就无疑会混乱。

阅读一篇文章,怎样迅速地找出其线索呢?

首先,要了解文章的体裁和内容以及表现手法,再认真阅读全文。

其次,注意文章标题,不少文章标题就是线索。

如《羚羊木雕》一文。

再次,注意文章从头到尾反复出现的某个词语和某个事物,如《背影》一文中“背影”反复出现过四次,“背影”就是线索。

除上述以外,还要注意文章中议论抒情的语句,如《白杨礼赞》一文中的“我赞美白杨树”即是全文的线索。

【即学即练】

阅读下文,回答文后各题。

金色花

□曹乾石

偶然看见人家阳台上花草缤纷,煞是美艳,激起我养花的兴致。

我从朋友家里陆续弄了一些花草来,海棠、月季、文竹……开始还能记着浇水、松土,但到底很难始终不渝。

我才意识到,养花并非什么闲情逸致,完全是勤快人的事。

后来只有仙人掌活下来了。

不论阴晴雨雪,也不论那一小盆泥土如何枯涸龟裂,它总是绿而挺拔,每一根毛刺都伸出渴求的喙,贪婪地啄食着阳光和空气。

可这并未给我带来欢欣。

它既不美,也不雅。

我只是不无遗憾地想,为什么美的总是那么娇弱,而不美的却总是那么顽强呢?要是海棠、月季、文竹也是这样易于生活该有多好啊。

对于它的存在,我却不再关心。

许久后的黄昏,我倚着阳台远望,无意瞥见了这盆仙人掌。

它竟横竖添了许多新节,刀戟般凛凛叉开,待细看时,我忍不住大笑起来。

不是么,且不说它的大小掌节是怎样歪歪斜斜,怪模怪样,只看那绿色的掌面吧,竟皱皱巴巴,细纹密布,像一张老人的脸。

我越看越觉得它丑……我真不知道它会怎样疯长下去。

也许叫它死去比叫它活着困难一百倍。

这可怕的东西!

我的养花历史就此告一段落,自然是没有养出一朵花来。

谁想夏天以后,竟发生了奇迹。

雨后的清晨,推开阳台门,蛋青色的光亮和清爽的空气扑面而来。

我感到那盆仙人掌上有一大团很耀眼的东西。

是霞光吗?是雨水折射的太阳吗?我定睛一看,什么?是花!

是的,是一朵花,并且是一朵异常漂亮的花,金黄色,十二片绸缎般富有光泽的花瓣敏感地轻颤着流苏般柔软的花穗,细密地遍布着雪乳般滋润的花粉。

它凝然静立,却闪烁着宫殿般辉煌灿烂的光芒……

这是我看过的最美的花!

此刻,仙人掌骄傲地高擎着它。

仙人掌上的皱纹愈加深刻了。

是啊,它赖以立身的不过是一捧泥土。

要开出这样神奇的金色花,它不能不倾注全部心血啊!

面对这皱纹满面的仙人掌和它的美丽辉煌的金色花,我竟酸楚地流下了眼泪。

我想起自己过去曾无所顾忌地嘲笑它的丑陋,我深为自己的浅薄庸俗而感到惭愧。

可以想象,这仙人掌,它曾经有过柔软的叶、窈窕的枝。

但为了抗拒沙漠的压榨,它才变得冷峻而坚强,在沙漠吞噬掉无数娇美的花卉之后,我们还能欣赏仙人掌美丽的金色花。

它并非只是一朵宁静亮丽的花,它的不甘泯灭的美令弱者也令强者肃然起敬。

美,一旦与顽强结合,就能产生震撼人心的力量。

(选自《当代学生》2008年Z2期,有改动)

1.本文以什么为线索?

2.根据第三自然段到第十三自然段的内容,概括出作者对仙人掌的感情所经历的四种变化。

_______→_______→_______→

3.找出本文的主旨句。

4.“我”刚开始“不喜欢”“不关心”仙人掌的原因是______________。

5.本文对比巧妙鲜明,结合你的理解,说说文章从哪些方面进行了对比。