中医四大基础、四小经典、四大经典

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:1

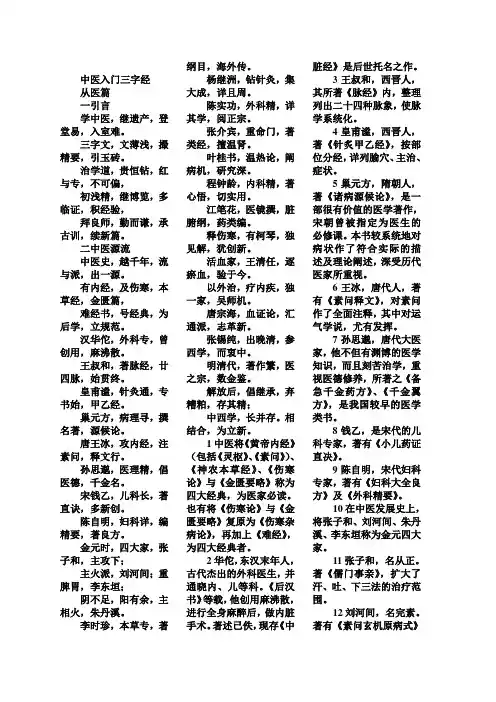

中医入门三字经从医篇一引言学中医,继遗产,登堂易,入室难。

三字文,文薄浅,撮精要,引玉砖。

治学道,贵恒钻,红与专,不可偏,初浅精,继博览,多临证,积经验,拜良师,勤而谦,承古训,续新篇。

二中医源流中医史,越千年,流与派,出一源。

有内经,及伤寒,本草经,金匮篇,难经书,号经典,为后学,立规范。

汉华佗,外科专,曾创用,麻沸散。

王叔和,著脉经,廿四脉,始贯终。

皇甫谧,针灸通,专书始,甲乙经。

巢元方,病理寻,撰名著,源候论。

唐王冰,攻内经,注素问,释文行。

孙思邈,医理精,倡医德,千金名。

宋钱乙,儿科长,著直诀,多新创。

陈自明,妇科详,编精要,著良方。

金元时,四大家,张子和,主攻下;主火派,刘河间;重脾胃,李东垣;阴不足,阳有余,主相火,朱丹溪。

李时珍,本草专,著纲目,海外传。

杨继洲,钻针灸,集大成,详且周。

陈实功,外科精,详其学,阅正宗。

张介宾,重命门,著类经,擅温肾。

叶桂书,温热论,阐病机,研究深。

程钟龄,内科精,著心悟,切实用。

江笔花,医镜撰,脏腑纲,药类编。

释伤寒,有柯琴,独见解,犹创新。

活血家,王清任,逐瘀血,验于今。

以外治,疗内疾,独一家,吴师机。

唐宗海,血证论,汇通派,志革新。

张锡纯,出晚清,参西学,而衷中。

明清代,著作繁,医之宗,数金鉴。

解放后,倡继承,弃糟粕,存其精;中西学,长并存。

相结合,为立新。

1中医将《黄帝内经》(包括《灵枢》、《素问》)、《神农本草经》、《伤寒论》与《金匮要略》称为四大经典,为医家必读。

也有将《伤寒论》与《金匮要略》复原为《伤寒杂病论》,再加上《难经》,为四大经典者。

2华佗,东汉末年人,古代杰出的外科医生,并通晓内、儿等科。

《后汉书》等载,他创用麻沸散,进行全身麻醉后,做内脏手术。

著述已佚,现存《中脏经》是后世托名之作。

3王叔和,西晋人,其所著《脉经》内,整理列出二十四种脉象,使脉学系统化。

4皇甫谧,西晋人,著《针炙甲乙经》,按部位分经,详列腧穴、主治、症状。

5巢元方,隋朝人,著《诸病源候论》,是一部很有价值的医学著作,宋朝曾被指定为医生的必修课。

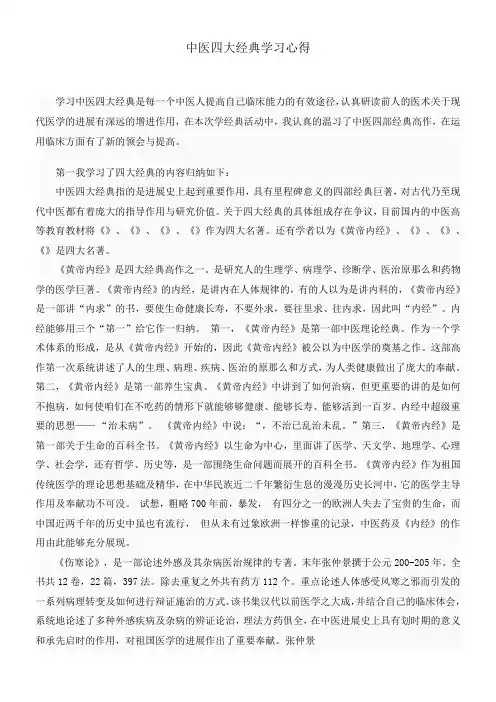

中医四大经典学习心得学习中医四大经典是每一个中医人提高自己临床能力的有效途径,认真研读前人的医术关于现代医学的进展有深远的增进作用,在本次学经典活动中,我认真的温习了中医四部经典高作,在运用临床方面有了新的领会与提高。

第一我学习了四大经典的内容归纳如下:中医四大经典指的是进展史上起到重要作用,具有里程碑意义的四部经典巨著,对古代乃至现代中医都有着庞大的指导作用与研究价值。

关于四大经典的具体组成存在争议,目前国内的中医高等教育教材将《》、《》、《》、《》作为四大名著。

还有学者以为《黄帝内经》、《》、《》、《》是四大名著。

《黄帝内经》是四大经典高作之一。

是研究人的生理学、病理学、诊断学、医治原那么和药物学的医学巨著。

《黄帝内经》的内经,是讲内在人体规律的,有的人以为是讲内科的,《黄帝内经》是一部讲“内求”的书,要使生命健康长寿,不要外求,要往里求、往内求,因此叫“内经”。

内经能够用三个“第一”给它作一归纳。

第一,《黄帝内经》是第一部中医理论经典。

作为一个学术体系的形成,是从《黄帝内经》开始的,因此《黄帝内经》被公以为中医学的奠基之作。

这部高作第一次系统讲述了人的生理、病理、疾病、医治的原那么和方式,为人类健康做出了庞大的奉献。

第二,《黄帝内经》是第一部养生宝典。

《黄帝内经》中讲到了如何治病,但更重要的讲的是如何不抱病,如何使咱们在不吃药的情形下就能够够健康、能够长寿、能够活到一百岁。

内经中超级重要的思想——“治未病”。

《黄帝内经》中说:“,不治已乱治未乱。

”第三,《黄帝内经》是第一部关于生命的百科全书。

《黄帝内经》以生命为中心,里面讲了医学、天文学、地理学、心理学、社会学,还有哲学、历史等,是一部围绕生命问题而展开的百科全书。

《黄帝内经》作为祖国传统医学的理论思想基础及精华,在中华民族近二千年繁衍生息的漫漫历史长河中,它的医学主导作用及奉献功不可没。

试想,粗略700年前,暴发,有四分之一的欧洲人失去了宝贵的生命,而中国近两千年的历史中虽也有流行,但从未有过象欧洲一样惨重的记录,中医药及《内经》的作用由此能够充分展现。

医疗机构中医四大经典学习竞赛活动组织方案随着现代医学的不断发展,中医作为中国传统医学的重要组成部分,其地位和价值日益凸显。

医疗机构作为传承和发展中医的重要平台,有责任推动中医经典的学习和传播。

为此,我们特组织医疗机构中医四大经典学习竞赛活动,以激发广大医护人员对中医经典的兴趣,提高中医理论水平和临床应用能力。

一、活动目标1.深化医疗机构医护人员对中医四大经典(《黄帝内经》、《伤寒杂病论》、《神农本草经》、《金匮要略》)的理解和掌握。

2.提高医护人员运用中医经典理论分析和解决临床问题的能力。

3.营造浓厚的中医学术氛围,促进中医事业的繁荣发展。

二、活动时间2023年4月至2023年10月三、活动对象医疗机构中的医护人员,包括医生、护士、药师等。

四、活动内容1.线上学习:活动期间,参与者可通过指定的学习平台,学习中医四大经典的相关内容。

学习内容将涵盖经典原文、注释、白话解以及临床应用等方面的知识。

2.线下交流:鼓励参与者组建学习小组,进行线下交流和讨论,分享学习心得和临床经验。

3.知识竞赛:活动将设立初赛、复赛和决赛三个阶段。

初赛阶段,参与者需在线完成相关知识测试;复赛和决赛阶段,将以现场答题的形式进行,内容涉及中医四大经典的知识点、临床案例分析等。

五、活动流程1.宣传发动(2023年4月):通过医疗机构内部公告、网络平台等方式,广泛宣传本次活动,吸引医护人员参与。

2.学习阶段(2023年5月至2023年8月):参与者进行线上学习,积极参与线下交流。

3.初赛阶段(2023年9月):参与者在线参加初赛,筛选出优秀选手进入复赛。

4.复赛阶段(2023年9月):复赛选手现场答题,角逐决赛名额。

5.决赛阶段(2023年10月):决赛选手现场答题,评选出一、二、三等奖。

6.优秀论文评选(2023年9月至2023年10月):组织专家对提交的论文进行评审,评选出一、二、三等奖。

六、奖励措施1.知识竞赛:一等奖1名,二等奖2名,三等奖3名,优秀奖若干。

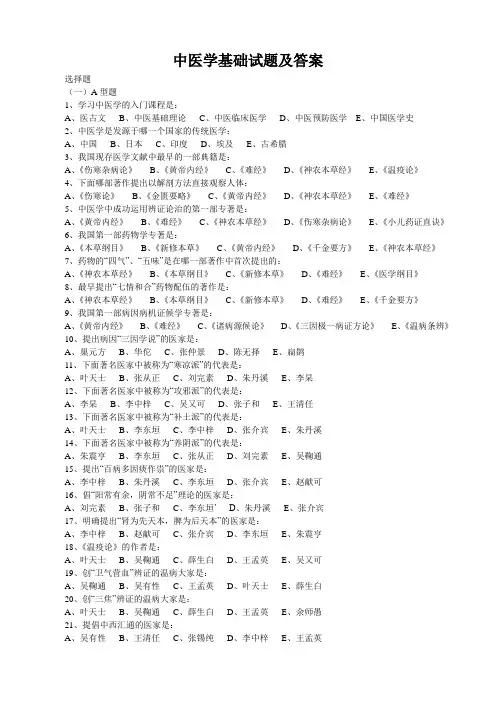

中医学基础试题及答案选择题(一)A型题1、学习中医学的入门课程是:A、医古文B、中医基础理论C、中医临床医学D、中医预防医学E、中国医学史2、中医学是发源于哪一个国家的传统医学:A、中国B、日本C、印度D、埃及E、古希腊3、我国现存医学文献中最早的一部典籍是:A、《伤寒杂病论》B、《黄帝内经》C、《难经》D、《神农本草经》E、《温疫论》4、下面哪部著作提出以解剖方法直接观察人体:A、《伤寒论》B、《金匮要略》C、《黄帝内经》D、《神农本草经》E、《难经》5、中医学中成功运用辨证论治的第一部专著是:A、《黄帝内经》B、《难经》C、《神农本草经》D、《伤寒杂病论》E、《小儿药证直诀》6、我国第一部药物学专著是:A、《本草纲目》B、《新修本草》C、《黄帝内经》D、《千金要方》E、《神农本草经》7、药物的“四气”、“五味”是在哪一部著作中首次提出的:A、《神农本草经》B、《本草纲目》C、《新修本草》D、《难经》E、《医学纲目》8、最早提出“七情和合”药物配伍的著作是:A、《神农本草经》B、《本草纲目》C、《新修本草》D、《难经》E、《千金要方》9、我国第一部病因病机证候学专著是:A、《黄帝内经》B、《难经》C、《诸病源候论》D、《三因极一病证方论》E、《温病条辨》10、提出病因“三因学说”的医家是:A、巢元方B、华佗C、张仲景D、陈无择E、扁鹊11、下面著名医家中被称为“寒凉派”的代表是:A、叶天士B、张从正C、刘完素D、朱丹溪E、李杲12、下面著名医家中被称为“攻邪派”的代表是:A、李杲B、李中梓C、吴又可D、张子和E、王清任13、下面著名医家中被称为“补土派”的代表是:A、叶天士B、李东垣C、李中梓D、张介宾E、朱丹溪14、下面著名医家中被称为“养阴派”的代表是:A、朱震亨B、李东垣C、张从正D、刘完素E、吴鞠通15、提出“百病多因痰作祟”的医家是:A、李中梓B、朱丹溪C、李东垣D、张介宾E、赵献可16、倡“阳常有余,阴常不足”理论的医家是:A、刘完素B、张子和C、李东垣’D、朱丹溪E、张介宾17、明确提出“肾为先天本,脾为后天本”的医家是:A、李中梓B、赵献可C、张介宾D、李东垣E、朱震亨18、《温疫论》的作者是:A、叶天士B、吴鞠通C、薛生白D、王孟英E、吴又可19、创“卫气营血”辨证的温病大家是:A、吴鞠通B、吴有性C、王孟英D、叶天士E、薛生白20、创“三焦”辨证的温病大家是:A、叶天士B、吴鞠通C、薛生白D、王孟英E、余师愚21、提倡中西汇通的医家是:A、吴有性B、王清任C、张锡纯D、李中梓E、王孟英22、中医学认为人体的主宰是:A、心D、肺C、脾D、肝E、肾23、中医学认为构成人体有机整体中心是:A、命门B、脑C、五脏D、六腑E、经络24、重视解剖,发展了瘀血致病理论的医家是:A、叶天士B、王叔和C、张介宾D、王清任E、李杲25、中医诊治疾病,在辨病辨证和对症治疗中,主要着眼于:A、病B、症C、体征D、证E、病因(二)B型题A、《黄帝内经》B、《难经》C、《伤寒论》D、《金匮要略》E、《神农本草经》1、以脏腑病机论杂病的著作是:2、提出六经分经辨证治疗原则的著作是:3、奠定中药理论体系的著作是:A、《古今图书集成·医部全录》B、《医宗金鉴》C、《证治准绳》D、《医学纲目》E、《千金要方》4、清代国家组织编写的著作是:5、明清时期集大成的著作中,系王肯堂所著者为:6、明清时期集大成的著作中,系陈梦雷主编者为:A、“旦慧、昼安、夕加、夜甚”B、“春善病鼽衄”C、“平旦人气生,日中而阳气隆”D、东南湿热,西北燥寒E、“天暑衣厚则腠理开,故汗出”7、昼夜晨昏对人体生理的影响可反映为:8、昼夜晨昏对人体一般疾病的影响多为:9、季节气候对发病的影响可反映为:(三)D型题1、秋冬气候寒凉,人体在生理上可以反映为:A、江南地区,人体腠理多稀疏B、北方地区,人体腠理多致密C、阴盛则寒D、皮肤致密,少汗多尿E、阳气收敛,气血易趋于里2、人与环境密切联系的体现是:A、人和自然界的统一性B、社会的`进步C、人和社会关系密切D、地区不同多发病不同E、个人的社会地位改变3、古人探求生命奥秘及人体与自然环境的关系,所采用的观察方法主要有:A、宏观观察法B、微观观察法C、直接观察法D、试探法E、整体观察法(四)X型题1、中医学独特理论体系的特征是:A、治未病B、以整体观念为主导思想C、以辨证论治为诊疗特点D、以精气阴阳五行学说为哲学基础E、以精气血津液及脏腑经络的生理病理为基础2、明代提出命门学说的医家是:A、李中梓B、张景岳C、赵献可D、吴又可E、王肯堂3、温病学理论源于:A、《温疫论》B、《三因极一病证方沦》C、《内经》D、《伤寒杂病论》E、《难经》4、常被称为“中医四大经典”的著作是:A、《难经》B、《内经》C、《伤寒杂病论》D、《神农本草经》E、《干金要方》5、人和自然界的统一性包括:A、社会制度对人体的影响B、季节气候对人体的影响C、地区方域对人体的影响D、昼夜晨昏对人体的影响E、社会的治和乱对人体的影响6、人体是一个有机整体体现在:A、形神一体观B、五脏一体观C、病理上相互影响、传变D、“病在上者下取之”E、“从阴引阳,从阳引阴”7、中医的“证”包括:A、病变的过程B、病变的原因C、病变的部位D、病变的性质E、邪正的关系8、哪些著作的成书是中医学理论体系初步形成的标志:A、《诸病源候论》B、《伤寒杂病论》C、《黄帝内经》D、《难经》E、《神农本草经》试题答案(一)A型题1.B2.A3.B4.C5.D6.E7.A8.A9.C 10.D11.C 12.D 13.B 14.A 15.B 16.D 17.A 18.E 19.D 20.B21.C 22.A 23.C 24.D 25.D(二)B型题1.D2.C3.E4.B5.C6.A7.C8.A9.B(三)D型题1.DE2.AC3.CE(四)X型题1.BCDE2.BC3.CDE4.ABCD5.BCD6.ABCDE7.BCDE8.BCDE提高记忆力的小技巧01.拒绝死记硬背如果没有把知识内化,所做的一切不过是徒劳而已。

中医四大经典著作及学习的意义中国中医科学院季巍巍一、概要(一)中医四大经典著作中医四大经典著作包括《黄帝内经》、《伤寒论》、《金匮要略》、《温病条辨》。

(二)学习经典著作的意义为什么要学古代的著作?中医是一门经验医学,中医学是伴随着人类的生产活动而产生的。

因此,中医的理论知识是日久民心。

相对而言,西医是日新月异的。

中医历经几千年的医学理论,仍然积极地指导着临床诊疗,此为中医之妙。

中医学和西医学也因此而成为完全不同的两个医学体系。

在中医学几千年的历史中,涌现出许多著名的医家和著作,只有具有里程碑意义的著作,才能在今天仍被称作经典。

因此,学习中医的四大经典,是每一个中医人提高临床能力的有效途径之一,认真的研讨古人的医术,对于现代医学的发展有极为重要的促进作用。

通过对经典著作的学习,能够对中医的四部经典著作有更全面的认识,在临床运用方面能有新的领悟和提高。

总之,学习古人的著作的意义在于,在古代著作的指导下,使中医学呈现出如今日渐辉煌的发展。

二、中医四大经典著作中医的四大经典指的是在中医发展史上具有重要作用和里程碑意义的四部经典的著作,对古代乃至现代中医有着巨大指导作用和研究价值。

目前国内的中医高等教育教材将《黄帝内经》、《伤寒论》、《金匮要略》、《温病条辨》作为中医四大经典著作。

同时,有学者认为,除了以上四大名著,《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》以及《神农本草经》亦是四大名著,实际上并无冲突。

本节课以目前高等教育教材推荐的四部书作为经典著作进行讲解。

(一)《黄帝内经》1. 《黄帝内经》概述《黄帝内经》简称《内经》,是研究人的生理学、病理学、诊断学、治疗原则和药物学的医学巨著。

中医界中尊奉的基础理论主要从《黄帝内经》中提炼发展而成。

而且当代医学科学的某些研究课题,比如生命科学、气功理论、经络的实质、医学心理学、气象学等,也或多或少得从《黄帝内经》的论述中获得新的发现和启发。

《内经》共包括《素问》九卷和《灵枢》九卷。

中医基础理论之源:中医的“四⼤名著”中医基础理论,是学习中医学的⼊门课程,其形成和发展有着深刻的科学和⽂化背景。

中医基础理论,以其独精的原理和祛则,客观地概括了⼈体⽣命活动,病理变化、诊断治疗,养⽣及预防疾病的基本规律,⽽且具有指导临床实践的作⽤。

因此,中医基础理论是科学的知识体系。

它以临床实践为基础,融汇了⾃然、社会、⽣物、⼼理等多⽅⾯的知识和学说,以⼈体⽣命活动及其病理变化为其整体观察与调控对象,表现了整体层次上的机体反应状态及其运动变化的规律,以及从整体上动态,综合地研究疾病过程中的证候及证候的运动变化规律及原理,对⼈体⽣命活动、病理变化的调控原则和⽅法等。

中医基础理论所体现的思维⽅式,具有不注重物质实质,⽽从整体,联系、运动的观念出发,认识问题、解决问题的特征。

这与西⽅现代医学及其他国家和地区的传统医学有着根本区别。

中医学理论体系初步形成的标志,是先秦秦汉时期所出现的《黄帝内经》《难经》《伤寒杂病论》和《神农本草经》医学经典著作,这些著作通常称作“四部经典”。

《黄帝内经》(简称《内经》)成书的年代,⼀般认为从春秋战国开始,可能⾄汉代才完成。

所以,此书⾮出⾃⼀时⼀⼈之⼿,是众多医学家的论著⼏经修纂⽽成。

《黄帝内经》总结了春秋战国时期的医学成就和临床经验,井吸收了秦汉以前有关天⽂学、历算学、⽣物学,地理学、⼈类学、⼼理学、逻辑学及古代哲学等多种学科的重要成就,确⽴了中医学的理论原则,创⽴了独特的理论体系,从⽽成为中医学发展的理论基础和源泉。

它标志着中医学进⼊了由经验医学上升为理论医学的新阶段。

这⼀理论体系⾄今仍卓有成效地指导着中医的临床实践。

《黄帝内经》以当时先进的哲学思想为指导,阐发医学基本理论,它论述的阴阳五⾏学说是与医学内容相结合的,所以《黄帝内经》中的阴阳五⾏学说实际上巳成为医学理论的⼀个组成部分。

另⼀⽅⾯,《黄帝内经》⼜借助医学知识,对阴阳.五⾏、⽓、天⼈关系和形神关系等进⾏了探索,丰富和发展了哲学理论。

中医四大经典考试要点-概述说明以及解释1.引言1.1 概述中医四大经典是中医学研究的重要经典著作,包括《伤寒杂病论》、《金匮要略》、《温病条辨》和《医学入门》。

这些经典是中医学发展的重要里程碑,也是学习和理解中医理论的基础。

《伤寒杂病论》是东汉末年张仲景所著,详细论述了经方治疗的方法和原则,对于诊断和治疗寒热病有着重要的指导作用。

《金匮要略》是晋朝张机所著,主要介绍了针灸和药物治疗的经验和方法,对于理解中医经典的思维方式有着重要影响。

《温病条辨》是明代吴昆所著,详细记录了各种温病的病因、病机、辨证与治疗方法,对于温病诊治有着重要的指导作用。

《医学入门》是宋代孙思邈所著,介绍了中医基本理论和临床实践,被誉为中医学的百科全书。

学习中医四大经典是中医学相关专业学习的重要内容,对于提高中医理论水平和临床实践能力具有重要意义。

了解这些经典的概念、核心内容和研究方法,可以帮助我们深入理解中医医学理论的精髓,提高中医诊疗水平。

本文将详细介绍中医四大经典的历史背景、内容要点和学习方法,并探讨其在现代临床实践中的应用价值。

通过学习这些经典著作,我们可以更好地传承和发扬中医学的千年智慧,为人类健康事业作出更为重要和有效的贡献。

文章结构的部分内容可以如下所示:1.2 文章结构本文主要以中医四大经典考试要点为主题,通过以下几个部分来展开讨论。

第一部分是引言部分,介绍整篇文章的背景和目的。

在概述中,对中医四大经典考试要点的重要性做一个简要说明,引起读者的兴趣。

接着,介绍文章的结构,包括各个章节的主要内容和逻辑关系。

最后,明确文章的目的,即帮助读者了解中医四大经典考试要点的重要性和学习方法。

第二部分是正文部分,主要分为两个小节来展开讨论。

首先,通过对四大经典的概述,深入介绍中医四大经典的内容和特点,让读者对其有一个整体的了解。

接着,探讨中医四大经典的历史背景,包括其产生的时代背景、历史价值和对中医发展的影响等方面的内容。

第三部分是结论部分,总结正文的主要观点和结论。

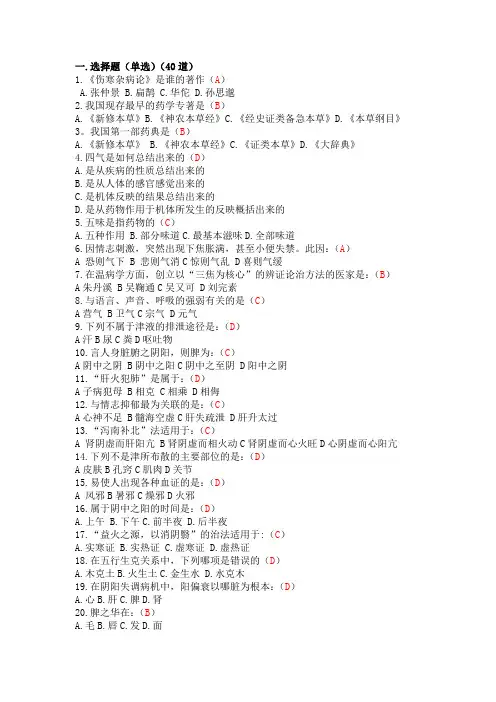

一.选择题(单选)(40道)1.《伤寒杂病论》是谁的著作(A)A.张仲景B.扁鹊C.华佗D.孙思邈2.我国现存最早的药学专著是(B)A.《新修本草》B.《神农本草经》C.《经史证类备急本草》D.《本草纲目》3。

我国第一部药典是(B)A.《新修本草》B.《神农本草经》C.《证类本草》D.《大辞典》4.四气是如何总结出来的(D)A.是从疾病的性质总结出来的B.是从人体的感官感觉出来的C.是机体反映的结果总结出来的D.是从药物作用于机体所发生的反映概括出来的5.五味是指药物的(C)A.五种作用B.部分味道C.最基本滋味D.全部味道6.因情志刺激,突然出现下焦胀满,甚至小便失禁。

此因:(A)A 恐则气下B 悲则气消C惊则气乱 D喜则气缓7.在温病学方面,创立以“三焦为核心”的辨证论治方法的医家是:(B)A朱丹溪 B吴鞠通C吴又可 D刘完素8.与语言、声音、呼吸的强弱有关的是(C)A营气 B卫气C宗气 D元气9.下列不属于津液的排泄途径是:(D)A汗B尿C粪D呕吐物10.言人身脏腑之阴阳,则脾为:(C)A阴中之阴 B阴中之阳C阴中之至阴 D阳中之阴11.“肝火犯肺”是属于:(D)A子病犯母 B相克 C相乘 D相侮12.与情志抑郁最为关联的是:(C)A心神不足 B髓海空虚C肝失疏泄 D肝升太过13.“泻南补北”法适用于:(C)A 肾阴虚而肝阳亢 B肾阴虚而相火动C肾阴虚而心火旺D心阴虚而心阳亢14.下列不是津所布散的主要部位的是:(D)A皮肤B孔窍C肌肉D关节15.易使人出现各种血证的是:(D)A 风邪B暑邪C燥邪D火邪16.属于阴中之阳的时间是:(D)A.上午B.下午C.前半夜D.后半夜17.“益火之源,以消阴翳”的治法适用于:(C)A.实寒证B.实热证C.虚寒证D.虚热证18.在五行生克关系中,下列哪项是错误的(D)A.木克土B.火生土C.金生水D.水克木19.在阴阳失调病机中,阳偏衰以哪脏为根本:(D)A.心B.肝C.脾D.肾20.脾之华在:(B)A.毛B.唇C.发D.面21.与呼吸关系最密切的两脏是:(D)A.肺与心B.肺与肝C.脾与肺D.肺与肾22.被称为“水谷之海”的是:(C)A.脾B.小肠C.胃D.大肠23.下面既是病理产物,又是致病因素的是:(D)A.饮食B.六淫C.七情D.瘀血24.“用热远热,用寒远寒”是指治疗用药应注意:(B)A.因人制宜B.因时制宜C.因地制宜D.治标25.内湿的产生与哪一脏的关系最为密切:(D)A.肾B.肝C.肺D.脾26.胃与小肠上口相接处为:(D)A.贲门B.阑门C.魄门D.幽门27.《素问?水热穴论》称“胃之关”是:(A)A.肾B.脾C.肺D.膀胱28.“虚则补之,实则泻之”属于:(B)A.反治B.正治C.治标D.标本兼顾29. 不属于“金元四大家”的是:(D)A.刘完素B.朱丹溪C.李东D.张景岳30.我国第一部炮制专著是(D)A、五十二病方B、雷公炮炙论C、黄帝内经D、本草纲目31.人身体里有多少条经络(B)A.6条B.12条C.18条D.24条32.中医学的邪气来源于以下哪个方面(A)A.外在环境B.饮食习惯C.遗传疾病D.气候变化33.中医治疗原则中最为重要的是(B)A.药物治疗B.辩证论治C.食疗调养D.针灸疗法34.四季养生的方法是(B)A.春秋养阳B.春夏养阳C.春冬养阳D.夏秋养阳35.在温病学方面,创立以“三焦为核心”辩证论治方法的医家是(C)A.朱丹溪B.刘完素C.吴鞠通D.吴又可36.阴阳学说认为,机体健康时,阴阳之间的关系是(B)A.阴阳对立B.阴平阳秘C.阴阳消长D.阴阳转化37.以下食物属热性的是(D)A.猪肉B.白菜C.螃蟹D.韭菜38.以简,便,廉,效为显著特点的方书是(B)A.《五十二病方》B.《肘后备急方》C.《太平惠民和剂局方》D.《伤寒明理论》39.言人身脏腑之阴阳,则肺为(C)A.阴中之阴B.阴中之阳C.阳中之阴D.阳中之阳40.下列哪项不属于汤剂的优点(C)A.药效发挥快B.便于加减药量C.便于服用与携带D.易于吸收二、选择题(多选)(20道)1.以下哪些说法正确(ABC)A.肝者,将军之官B.肝藏血,血舍魂C.诸风掉眩,皆属于肝D.肝主身之血脉2.肾的主要生理功能有(ABCD)A.主宰水液代谢B.闭藏先天之精C.受五脏之精而藏之D.主纳气3. 气在局部因阻碍而不通,下列对该情况的描述错误的是(ABD)A.气结B.气郁C.气滞D.气闭4. 气机失调包括(ACD)A.气滞B.气虚C.气脱D.气闭5.人体之精的生成来源有(AB)A.先天之精B.后天之精C.脏腑之精D.生殖之精6.人体之气的生成充足与哪些脏腑的生理机能密切相关(BCD)A.心B.脾C.肺D.肾7.与血液正常运行相关的脏腑有(ABC)A.心B.脾C.肺D.肾8.与津液的输布密切相关的脏腑是(ACD)A.肝B.心C.脾D.肺9.神的物质基础有(ABCD)A.精B.气C.血D.津液10.相对而言,属于阴的基本物质有(BCD)A.气B.血C.津D.精11.体制的构成包括(ACD)A.形态结构的差异性B生活条件的差异性C心理特征的差异性D生理功能的差异性12.下列哪些医学著作的成书,标志着中医学理论体系的基本确立(ABCD)A.《黄帝内经》B.《难经》C.《伤寒杂病论》D.《神农本草经》13.中医学理论体系的主要观点是(AC)A.整体观念B.辩证观念C.辨证论治D.治病求本14.下列医家属于宋金元时期的有(ABC)A.陈言B.刘完素C.张元素D.张介宾15.明清时代的医学家有(AC)A.李中梓B.李东桓C.王清任D.陈无择16.中医“证”的内容包括(ABCD)A.病因B.病位C.病性D.邪正关系17.在自然界,气的运动形式主要有(ABD)A.升B.降C.出D.聚18.药物五味中属阳的是(AC)A.辛味B.酸味C.甘味D.苦味19.五脏分阴阳,在五脏中属阴的是(CD)A.心B.肺C.脾D.肝20.自然界中,阳主(AC)A.化气B.成型C.生长D.贮藏三.填空题(20道)1.我国第一部药学专著为:《神农本草经》2.五脏中以升为建的脏是:脾3.“水谷之海”指的内脏器官是:胃4.既能耗气伤津,又能生风动血的邪气是:暑气5.脉来应指圆滑,如珠走盘者为(滑)脉根据阴阳属性的可分性回答下列6-12题:6.五脏中属于阴中之阳的脏是:肝7.五脏中属于阳中之阴的脏是:肺8.五脏中属于阳中之阳的脏是:心9.五脏中属于阴中之至阴的脏是:脾10.一日之中属于阴中之阴的是:前半夜11.一日之中属于阳中之阴的是:下午12.一日之中属于阴中之阳的是:后半夜13.造成行痹的主要邪气是:风邪14.脏腑之气和经络之气是由(元气)所派生15.五官之中属五行之水的是:耳16.“骨之余”是指身体的哪个结构:齿17.“胃之关”指的是身体的哪个脏器:肾18.与呼吸联系最紧密的两脏是:肺与肾19.虚则(补)之,实则(泻)之20.(淤血)既是病理产物,又是致病因素四.简答题(20道)1.金元四大家分别是谁?刘完素,张从正,李杲,朱震亨2.请说出金元四大家分别对应的派别。

中医四大经典之黄帝内经中医巨著《黄帝内经》是中国传统医学四大经典著作之一(《黄帝内经》、《伤寒杂病论》、《神农本草经》、《本能论》),也是第一部冠以中华民族先祖黄帝之名的传世巨著,是我国医学宝库中现存成书最早的一部医学典籍。

是探究人的生理学、病理学、诊断学、治疗原那么和药物学的医学巨著。

在理论上建立了中医学上的阴阳五行学说、脉象学说藏象学说、经络学说、病因学说病机学说、病症、诊法、论治及养生学、运气学等学说。

其医学理论是建立在我国古代道家理论的根底之上的,反映了我国古代天人合一思想。

黄帝内经成编于战国时期,是中国现存最早的中医理论专著。

总结了春秋至战国时期的医疗经历和学术理论,并汲取了秦汉以前有关天文学、历算学、生物学、地理学、人类学、心理学,运用阴阳、五行、天人合一的理论,对人体的解剖、生理、病理以及疾病的诊断、治疗与预防,做了比拟全面的阐述,确立了中医学独特的理论体系,成为中国医药学开展的理论根底和源泉。

现存最早的中医药学著作《黄帝内经》收载的成方13首中,就有10种中成药,并有丸、散、酒、丹等剂型。

《黄帝内经》是早期中国医学的理论典籍。

世简称之为《内经》。

最早著录于刘歆《七略》及班固《汉书艺文志》,原为18卷。

医圣张仲景撰用素问、九卷、八十一难为伤寒杂病论,晋皇甫谧撰《针灸甲乙经》时,称今有针经九卷、素问九卷,二一百零一卷,即内经也,《九卷》在唐王冰时称之为《灵枢》。

至宋,史嵩献家藏《灵枢经》并予刊行。

由此可知,《九卷》、《针经》、《灵枢》实那么一书而多名。

宋之后,《素问》、《灵枢》始成为《黄帝内经》组成的两大局部。

《黄帝内经》是什么意思呢内经,不少人认为是讲内在人体规律的,有的人认为是讲内科的,但相关专家认为《黄帝内经》是一部讲内求的书,要使生命安康长寿,不要外求,要往里求、往内求,所以叫内经。

也就是说你要使生命安康,比方有了病怎么治病,不必须非要去吃什么药。

事实上《黄帝内经》整本书里面只有13个药方,药方很少。

中医经典著作共有十部这十部经典,是中国医药学的理论基础,自古至今,对中医临床、教学、研究都起到重要的指导作用。

这十部经典著作是:《素问》、《灵枢》、《难经》《神农本草经》、《伤寒论》、《金匮要略》、《中藏经》、《脉经》、《针灸甲乙经》、《黄帝内经太素》。

一、《素问》与《灵枢》合称《黄帝内经》,它列“四大经典”之首,为学习中医者的必读之书,也是世界各国研究我国古代文明史、医学史的重著作。

《黄帝内经》记述了大量中国古代天文、气象、物候等学科的知识,为各有关学科的研究提供了重要的史料。

《素问》和《灵枢》各九卷、八十一篇。

《素问》内容包括人体藏象(解剖生理)、经络等中医理论及病历病机、诊断、辩证、治疗、预防、养生以及人与自然、阴阳五行学说在医学中的运用、运气学说等多方面内容。

《灵枢》与《素问》内容相近,尤详于经络俞穴、针灸等。

二《难经》原名《黄帝八十一难经》,对人体生理作了重要阐释;全书以阐明《内经》的要旨为主,在《内经》的基础上,提出了八十一个问题进行讨论,内容涉及到生理、病理、诊断和治疗等各个方面。

其中一至二十难为脉学,二十三至二十九难为经络,三十至四十七难为脏腑,四十八至六十一难为疾病,六十二至六十八为喻穴,六十九至八十一难为针法。

三、《神农本草经》简称《本草经》或《本经》,是中国现存最早的药物学专著。

《神农本草经》成书于东汉,并非出自一时一人之手,而是秦汉时期众多医学家总结、搜集、整理当时药物学经验成果的专著,是对中国中草药的第一次系统总结。

其中规定的大部分药物学理论和配伍规则以及提出的“七情合和”原则在几千年的用药实践中发挥了巨大作用,被誉为中药学经典著作“开本草学先端”。

全书分三卷,载药365种(植物药252种,动物药67种,矿物药46种)分上、中、下三品,文字简练古朴,成为中药理论精髓。

书中对每一味药的产地、性质、采集时间、入药部位和主治病症都有详细记载。

对各种药物怎样相互配合应用,以及简单的制剂,都做了概述。

附件2中医药文化科普巡讲稿参考选题一、中医药文化科普类(一)中医与中华民族优秀传统文化的关系1.中医药是打开中华文明的钥匙2.中医药是中华民族的瑰宝3.中医学对中华民族文化发展的贡献——中医学是我国传统文化最优秀的传承者、保护者、发扬者4.诸子百家与中医药文化5.中医诊疗活动中的文化元素(如:中医医案中的文化元素)6.从中医文化中学管理(二)中医药文化理念1.中医药文化的核心理念——仁慈与中和2.人法天,天法地,地法道,道法自然——中医崇尚自然3.能让您感受到的中医药特色与优势4.中医究竟是怎样诊断和治疗疾病的?5.中医伟大的预防保健思想——“治未病”6.中医追求的最高境界——德业双馨7.中医学可以告诉您如何修养、如何做人(三)中医典故及趣闻1.“大医精诚”是中医必遵的名训2.针灸铜人的传说3.历代中医名家诊治疑难疾病的故事4.历代中医名家“判顺逆、断生死”的传奇5.为什么说“不为良相,则为良医”?6.“悬壶济世”——葫芦中有什么秘密?7.“阿是穴”的由来8.雷公与炮制的故事(四)历代中医名家1.从岐黄传说谈中医传承2.神奇的华佗3.悲悯苍生的张仲景4.道士邱处机养生名言与中医学修养5.药王查药6.金元四大家的绝技7.李时珍采药与编著《本草纲目》的故事9.中医名家养生轶事与秘闻10.历史名人与中医药二、中医经典名言科普类(一)中医经典名著解读1.《黄帝内经》深邃的中医药文化及养生思想2.《伤寒论》中的防病治病常识3.谈谈《金匮要略》中的疑难杂病4.什么是中医“四小经典”和“四大经典”?5.解读中华典籍养生名言(二)中医名言选读1.正气存内,邪不可干。

2.邪之所凑,其气必虚。

3.圣人不治已病治未病,不治已乱治未乱。

4.顺四时而适寒暑,和喜怒而安居处,节阴阳而调刚柔。

5.美其食,任其服,乐其俗。

三、中医知识科普类(一)中医基本知识1.什么是“中医”和“中医学”?2.为什么中医治病不是“头痛医头、脚痛医脚”?3.中医的“辨证论治”是怎么“辨”、怎么“论”的?4.中医讲“心肝脾肺肾”不是单指心脏、肝脏、脾脏、肺脏、肾脏5.神奇的“望闻问切、四诊合参”能知病、识病、断病6.谈谈奇妙的经络与穴位(二)中医养生基本知识1.谈谈中医“治未病”与中医养生2.养生三大阶梯:养形,养性,养神3.怎么顺应自然规律延年益寿?4.中医减肥、美容有妙法5.正确对待辟谷、节食、节欲(三)常见病、多发病的中医药预防与保健1.常见病、多发病的预防及就医指导:如伤风、中暑、咳嗽、中风、肥胖症、糖尿病、慢性乙型肝炎、肝硬化、慢性胃炎、功能性消化不良、更年期综合征、骨质疏松症、支气管哮喘、痛风、亚健康状态的干预等等。

中医基础试题1我国现存最早的医学专著是:《黄帝内经》2中医四大经典著作是:《黄帝内经》、《神农本草经》、《伤寒论》、《金匮要略》3中医理论体系的主要特点是:整体观念和辨证论治4中医精气神学说中"神"的含义是:指人体生命活动的主宰5中医精气神学说的"精" 是:肾中所藏之精6阴阳学说较准确的说法是:我国古代朴素的唯物论和自发的辨证法思想7事物阴阳两个方面的相互转化是:有条件的8《内经》:"阴在内,阳之守也,阳在外,阴之使也"是说明阴阳之间的:互根互用9以下哪种情况最易说明阴消阳长的相互转化:物质转化为精神10根据"诸寒之而热者取之阴"的法则,治宜:壮水制火11病先见持续高热,面红目赤,后突然见肢厥面白,脉微欲绝,证属:重阳必阴12"重阴必阳"、"重阳必阴"属于:阴阳的转化13古人提出,"春夏养阳,秋冬养阴"旨在强调:调养四时阴阳的重要性14"孤阴不生,独阳不长"是由于阴阳之间哪种关系失常:互根互用15防治疾病的基本原则是:调理阴阳16根据五行的生克乘侮规律,若土气不足,则:木乘土,水侮土17181920肝火犯肺,属于:木侮金21金气不足,反为木气所衰,属于:已之所胜,轻而侮之22"见肝之病,知肝传脾"是指:木乘土23按五行生克规律,五味入五脏,多食甘则伤:脾24按五行生克规律,五味入五脏,多食咸则伤:肾25按五行生克规律,五味入五脏,多食酸则伤:肝26按五行生克规律,五味入五脏,多食苦则伤:心27五味中入肝的是:酸28五味中入肺的是:辛29面色青,喜食酸味,脉见弦,可诊为:肝病30脏象学说的主要特点是:以五脏为中心的整体观31脏象学说主要是研究:脏腑生理、病理及其相互关系32《素问·五脏别论》称为"实而不能满者" 是指:六腑33除外下列那一项,均为五脏具有的共同特点:实而不能满34六腑具有的共有特点是:传化物而不藏,实而不能满35"命门之火"是指:肾阳36"心为五脏六腑之大主",是因为:心主神志38肝主疏泄的功能,最主要是关系着:调气机畅39症见恶寒、发热、鼻塞、咳嗽、气喘、脉浮、其证属:肺气失宣40"决渎之官"是指:三焦41主持诸气,总司人体气化的内脏是:三焦42下列那一项不是肺的主要生理功能:主动化水液43下列那一项不是脾的主要生理功能:主藏血44肝主疏泄的主要作用是:气机调畅45心和肝的关系主要体现在:血液运行和精神情志活动46脾和肾的关系主要体现在:先天和后天的相互资生、促进47肺和脾的关系主要体现在:气的生成和津液的输布代谢48心和肾的关系主要体现在:阴阳升降,相互既济49肺和肾的关系主要体现在;水液的代谢和呼吸运动50肝和肾的关系主要体现在:精血的相互滋生、转化51胃的特性之一是:喜润恶燥主降52脾有升清的功能,其"升清"是指:水谷精微的上升与输布53对全身各脏腑起着温煦生化作用的主要是:肾阳54病人因生气后,觉胸胁痞满,恶心呕吐,嗳气不舒,其证属:肝气犯胃55症见腹部冷痛,下利清谷,五更泄泻,水肿者,常为:脾肾俱病56脏与脏之间主要表现为气血关系的是:心与肺57先见大便秘结,继发喘咳胸满,多为:大肠病引起肺气不利58奇恒之府包括;脉、骨、髓、女子胞59水谷之海是指:胃60"水火之宅"是指:肾61疾病的发生归结到一点,这就是人体:阴阳失调62中医学概念中的"气"是:构成人体和维持人体生命活动的最基本物质63气与血的关系主要表现在:生化与运行方面64人体最基本、最重要的气是:元气65元气的化生来源于:肾精66营气的生理功能是:构成血液67化生血液的最基本的物质是:水谷精微68脾胃之气属于:中气69运行于脉外而散行于全身的气是:卫气70激发和调节各个脏腑经络等生理功能的气是:元气71"血为气之母"主要是指:血能养气72津液的输布主要依靠下列那一组脏腑的综合作用来完成的:肝脾肺肾三焦73导致津液输布障碍,水湿痰饮内的最主要因素是:脾的运化功能失健74你认为痰与饮的区别主要在以下哪一点:浓度较大较粘稠者为痰,浓度较小较清稀者为饮75"六淫"是指:不正常之六气…76风邪的致病特点是:其性开泄77"风性善行而数变"的"善行",是指风邪致病:病位行无定处78风为百病之长是指:六淫多附于风邪侵犯人体79寒邪的致病特点是:其性凝滞80燥邪最易伤:肺81寒主收引是指:使气机收敛,经络筋脉挛急82湿邪致病,病程较长,缠绵难愈,是由于:湿性粘滞,不易祛除83火邪、暑邪共同的致病特点是:易耗气伤津84下述哪一点不属淤血致病的临床表现:出血,紫绀85气机升降的枢纽是:脾胃86肺与肝的关系主要表现在:气机升降方面87心与肺的关系主要表现在:气血互用方面88"肾为气之根"主要是指肾:纳气以助肺89扶正法邪同时并用的原则是:扶正不留邪,祛邪不伤正90逆证侯性质而治的治则是:正治法91以下那一种属于从治法:以补开塞92以下那一种属于正治法:热者寒之93塞因塞用适用于:真虚假实94寒因寒用适用于:真热假寒95通因通用适用于:瘀血崩漏96《伤寒论》中"少阴病下利清谷,里寒外热,手足厥逆,脉微欲绝,身反不恶寒,其人面色赤……通脉四逆汤主之",属下列那一种治法:热因热用97临床病证的虚实,主要取决于:正邪的消长98疾病发生,发展和转归,取决于:正气的强弱99疾病的各种病理变化,均可概括为:阴阳失调100"实"的病机概念是:邪气亢盛,正气未衰中医病因病机试题1、生气之源指的是()脾胃2、生气之主指的是()肺3、维持血液不逸出于脉外是气的:固摄作用。

中医基础理论习题解绪论客观性试题一、选择题(一)单项选择题(在每小题的4个备选答案中,选出一个正确的答案,并将其编号填入题干后面的括号内)1、确立中医学的独特理论体系,为中国医药发展奠定基础的著作是哪部?()①《黄帝内经》②《伤寒杂病论》③《神农本草经》④《难经》【题解】中医学理论体系形成的标志是《黄帝内经》一书的问世。

原因在于《黄帝内经》吸收了秦汉以前的天文、历法、气象、数学、生物、地理等多种学科的重要成果,在气一元论、阴阳、五行学说指导下,总结了春秋战国以前的医疗成就和治疗经验,确定了中医学的理论原则,系统地阐述了生理、病理、经络、解剖、诊断、治疗、预防等问题,建立了独特的理论体系,成为中医学发展的基础和理论源泉。

【答案】①2、标志中医辨证论治的理论体系确立,为临床中医学发展的奠基之作是哪部?()①《黄帝内经》②《难经》③《伤寒杂病论》④《金匮要略》【题解】《伤寒杂病论》在《内》、《难》等理论基础上,第一次成功地运用了辩证论治方法,成为中医认识疾病、治疗疾病的基本原则,是中医研究和处理疾病的一种独具特色的方法。

《金匮要略》是晋代王叔和将《伤寒杂病论》编纂整理,一分为二成《伤寒论》和《金匮要略》两部书,故《金匮要略》作为标准答案不全面。

【答案】③3、中医学的第一部病因病机证候学专书,是隋代巢元方等著的什么书?()①《神农本草经》②《脉经》③《诸病源候论》④《温病条辨》【题解】《诸病源候论》详尽地记述了各科疾病的病因与症状,是中国医学史上第一部病因病机证候学专书。

【答案】③(二)多项选择题(在每小题的5个备选答案中,选出2-5个正确的答案,并将每个正确答案的编号填入题干后面的括号内,正确答案没有选全或有选错的该题不得分)1、完整的中医学理论体系的确立标志是什么?()()()()()①《黄帝内经》②《难经》③《神农本草经》④《伤寒杂病论》⑤《黄帝内经素问》【题解】《黄帝内经》的成书,实际上标志着中医学基本理论的确立,它与张仲景的《伤寒杂病论》分别是中国医学基本理论和辩证论治的奠基之作,二者与《神农本草经》、《难经》一起,被历代医学家奉为“四部经典”,由此而确立了中国医学完整的理论体系。

中医基础理论试题及答案精编版中医基础理论试题及答案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)中医基础理论1.中医学的基本特点:整体观念和辩证论治。

2.中医学整体观念的内涵是:人体是一个整体,人和自然界相互统一3.有机整体的“中心”是:五脏,有机整体的“主宰”是:心。

4.“亢则害,承乃制,制则生化”理论体现了中医学的:整体观念。

5.构成世界的本源,人体的基本物质是,天地万物相互联系的中介是:精气。

6.精气概念源自于:水地说。

气的概念源自于:云气说。

7.精气首见于着作:《管子》8.阴和阳代表对立又相互关联的事物属性。

9.《内经》所说的阴阳属性的征兆是:水与火10.昼夜分阴阳,属于“阳中之阴”的时间是:下午中医基础理论试题及答案第一部分(客观题,共40分)一、单项选择题(每小题1分,共30分)1.根据十二经脉流注次序,手少阳经应流注至A.手厥阴经B.足少阳经C.足厥阴经D.手少阴经2.下列不宜用阴阳的基本概念来概括的是A.寒与热B.上与下C.动与静3.按五行相生相克的规律,以下哪一条是错误的?A.木为水之子B.水为火之所不胜C.火为土之母D.金为木之所胜4.《素问·五脏别论》称为“满而不能实”者是指A.五脏B.六腑C.奇恒之腑D.脏腑5.以下哪种说法是错误的?A.肺主气,司呼吸B.肺主升清C.肺主通调水道D.肺主治节6.脾统血的含义是A.脾有推动血液在经脉中流行的作用B.脾有调节经脉中血流量的作用C.脾有统摄血液在经脉中运行的作用D.脾有贮藏血液的作用7.对机体各脏腑组织起着推动温煦作用的主要是A.心阳B.肺气C.脾气D.肾阳8.下列不属于奇恒之腑的是 A.脉 B.筋 C.髓 D.骨9.干咳少痰,或痰液胶粘难咯,多因感受哪种病邪?A.风邪B.寒邪D.燥邪10.下列属于“用寒远寒”治法的是A.阴盛慎用寒药B.阳虚慎用寒药C.冬季慎用寒药D.假寒慎用寒药11.能产生天癸的物质是A.水谷精微B.肾精C.冲任气血D.命门之火12.五行中土的特性是A.生发、柔和B.阳热、上炎C.长养、化育D.清静、收杀13.膀胱贮存和排泄小便,主要依赖于A.肝的疏泄作用B.肺的宣发肃降作用C.膀胱的气化作用D.肾的气化作用14.气的上升运动太过,称为 A.气滞 B.气逆 C.气不降 D.气脱15.分布于面颊部的经脉是A.足阳明胃经B.足少阳胆经C.手少阳三焦经D.手太阳小肠经16.湿邪致病往往缠绵难愈,是由于A.湿为阴邪 B.湿性重浊C.湿性粘滞 D.湿性趋下17.痰、饮、水、湿同源而异流,其中最清稀的是A.痰B.饮C.水D.湿18.对津液不具有直接固摄作用的是 A.肝 B.肺 C.脾 D.肾19.孙络是指 A.十五别络 B.行于浅表部位的络脉C.络脉中最细小的分支D.十二皮部的络脉20.由于暑性升散,故致病可见A.易伤人体上部及肌表B.易生风动血C.易耗气伤津D.易为阳热症状21.能调节十二经气血,主生殖功能的经脉是A.督脉B.带脉C.任脉D.冲脉22.心悸不安,精神涣散,多由下列何种因素引起?A.喜伤心B.怒伤肝C.思伤脾D.悲伤肺23.形成阴疽流注的病因多为A.暑邪B.热邪C.痰饮D.瘀血24.脾病面色黄,见何种脉时为逆A.浮脉B.洪脉C.弦脉D.缓脉25.肺的生理特性是A.喜润恶燥B.不耐寒热C.体阴用阳D.喜燥恶湿26.循行于下肢内侧前缘内踝上八寸以下的经脉是A.足太阴脾经B.足厥阴肝经C.足少阴肾经D.足阳明胃经27.十二经中具有两条别络的经脉是A.足少阴肾经B.足太阴脾经C.手少阴心经D.手太阴肺经28.导致人体生命死亡的根本病机是A.阴阳偏盛B.阴阳偏衰C.阴阳离决D.阴阳失调29.对虚实错杂证运用先攻后补治则的主要根据是A.先祛邪不会伤正B.先扶正可致留邪C.正气虽虚尚可耐攻D.标症紧急先治其标30.肾所藏之精是指A.先天之精B.后天之精C.包括先天之精和后天之精二、多项选择题(每小题1分,共10分)31.对肺司呼吸直接起调节作用的有A.心的行血功能B.脾的运化功能C.肾的纳气功能D.肝的疏泄功能E.宗气的行呼吸功能32.起于胞中的经脉有 A.督脉 B.任脉 C.带脉 D.冲脉 E.心包经33.六淫中属于阴邪的有 A.风邪 B.寒邪 C.暑邪 D.湿邪 E.火邪34.根据七情分属五脏的理论,下列情志中属心所主的是A.喜B.怒C.悲D.惊E.恐35.肝主疏泄的功能主要表现在A.调节精神情志B.促进消化吸收C.维持气血运行D.协助水液代谢E.调理冲任二脉36.扶正与祛邪兼用的原则是A.扶正不留邪B.先攻后补C.祛邪不伤正D.先补后攻E.攻补兼施37.根据五行相生规律确定的治疗方法有A.滋水涵木法B.益火补土法C.培土制水法D.金水相生法E.佐金平木法38.奇恒之腑包括 A.脑 B.筋 C.脉 D.骨 E.髓39.“气为血之帅”,具体表现为A.气能生血B.气能行血C.气能摄血D.血能载气E.血能生气40.以下属于病理性火的有A.五气化火B.五志化火C.命门之火D.少火E.壮火第二部分(主观题,共60分)三、填空题(每空1分,共12分)41.广义的神,是指整个人体生命活动的外在表现。

中医四大经典著作及进修意义【1 】什么是中医四大经典?中医四大经典,是《黄帝内经》.《伤寒论》.《金匦要略》.《瘟病条辨》吗?当然不是!中医四大经典,是《黄帝内经》.《神农本草经》.《伤寒杂病论》.《瘟病条辨》吗?也不是!中医四大经典,是《黄帝内经》.《八十一难经》.《神农本草经》.《伤寒杂病论》这四部著作.起首,《伤寒杂病论》包含《伤寒论》和《金匮要略》(又称《金匦》)两部分,是医圣张仲景论外感和内伤杂病的千古不轻易之中医名典,初次详辨证.药方,为后世医家承袭经方的开山之作,堪称经典.要将一部著作分为两部分进修无可厚非,但是根据内容却要分为两部书不免难免牵强.世医(指中医)皆知药王真人孙思邈的《令媛方》包含《备急令媛要方》和《令媛翼方》两部分,而习惯上都统称为《令媛方》.这是一个道理,何独内容另有反复的《要方》和《翼方》尚可合成《令媛》一部,而内容各别又互为填补的体系著作却要被拆开称为两大经典?这点于常理不合,不相符传统的思维逻辑.读过《伤寒杂病论》的人士应当知道仲景的序言中有“ 乃勤求古训,博采众方……为《伤寒杂病论》合十六卷…… ” 已然言明《伤寒杂病论》就是一部作品罢了.再有,《黄帝内经》的《灵枢》.《素问》为中医阴阳五行.病因病机.脏腑经络.诊治轨则.摄生及针灸等范畴奠定了坚实的理论基本;而《难经》丰硕和施展.扩充了《内经》的理论,成就了中医剖解学的雏形;千百年来这两大著作指点着中医的临症和成长,迄今仍是中医必学的基本理论.这两个著作并没有合而为一,却被今人只挑了《内经》,这比起前面将《伤寒杂病论》一分为二形成了巨大的思维方法反差,更不相符逻辑!假如说后世的中医基本就没有效到《难经》常识尚可说得曩昔,但事实是上《难经》也是后世医家旁征博引的重要资本之一,这怎么说明呢?更有,中医的内容除了诊断辨证施治等,还有重要的一环:药物!无独有偶,《神农本草经》恰是中医最早时代的最佳药学专著,恰是它让古中医有了完全的体系,假如这不算经典,算什么?最后,强调一下我们所说的中医四大经典的熟悉方法:指点后世中医临症和成长的理论根据的专业古典文献,我们称之为经典.担纲此任的著作中,最早可以追溯到东汉末年以前的四部经典恰是《黄帝内经》.《八十一难经》.《神农本草经》.《伤寒杂病论》这四部著作.经由千年的成长,到了清吴鞠通氏作《温病条辨》,掀起新的中医理论大潮,转变了大批中医辨证施治的思维方法,丰硕并朋分了古中医理论(主如果伤寒派).先不要说《温病条辨》算不算古中医经典,即便算,也是第五大经典,而没有替代《难经》作为中医四大经典之一的份量和地位.中医四大经典著作及进修意义为医者,当对病患一视同仁,谨记德在先,技在后;请求身手长进应勤求古训,温故知新,待到理论与实践融汇贯通之时,恰是医术大成之日.出于对中医的酷爱.寻求.信心和情感,天然培养了我们对中医药事业有一种责无旁贷的任务,中医兴亡,匹夫有责.我国古代医学经典,一贯有《黄帝内经》.《难经》.《伤寒杂病论》.《神农本草经》之称.《黄帝内经》.《难经》,分析医理,为我国现存的两部威望理论医著;《伤寒杂病论》阐述内伤外感各证的辨证施治及处方用药,肇启我国临床医学之端;《神农本草经》则载录药物性味功用,被后世奉为中药本草的祖书.现公认的中医四大经典著作《黄帝内经》.《伤寒论》.《金匮要略》.《温病条辨》等典籍是我辈中医同仁们必需要熟读烂记,居心进修控制的中医基本常识.《黄帝内经》:《黄帝内经》包含《素问》和《灵枢》各9卷.它分离从阴阳五行.天人响应.五运六气.脏腑经络.病机.诊法.治则.针灸等方面,联合当时哲学和天然科学的成就,作出了比较体系的理论归纳综合和熟悉.迄今在诊治学上仍具有指点意义.《难经》,全书共有81章.分离对脉法.经络流注.营卫三焦.气血盛衰.脏腑诸病.经穴及用针的补泻手段等方面作了比较深刻的解.中医诊断.病理.经络和针灸等学术的成长起了积极的推进感化.因其阐述了《内经》的有关疑难问题,故名《难经》.《神农本草经》:本书共分3卷,收载药物365种,除去反复的现实是中药347种(个中植物药239种.动物药65种.矿物药43种).本书汇集了古时至汉代以前的药物常识,分离用四气(起落浮沉)五味(辛甘酸苦咸)归纳综合药物的机能和感化,根据有毒和无毒而将药物分成益气.补虚.除邪等上.中.下三类;创立了方子的有关配伍办法;对于药物的炮制.贮藏办法和经验也作了归纳综合性的描写,虽个中也有某些错误的地方,但有关经验的总结却奠定了中药药物学的理论基本.《伤寒杂病论》:东汉末年张仲景继续了《内经》.《难经》等经典的医药理论,联合本身长期的医疗实践,准确控制和灵巧应用了"辨证论治"的诊疗轨则,创立了很多珍贵的诊治办法,总结成长成为我国第一部临床医学的巨大著作.后人将其分为《伤寒论》和《金匮要略》两部分,共16卷.中医的四大经典著作,因为前人创造性的劳动,故不管是基本理论照样医疗实践,至东汉时已确立了故国医学的理论体系和奇特的诊疗办法.这些都为今后中医的成长,供给了优越的前提.《黄帝内经》简称《内经》.现一般以为,它不是一个时代.或某一小我的著作,而是从春秋.战国开端,一向到秦.汉几百年间,由很多医书汇集,不竭补充而成,其大部分内容形成于战国医学教育网收集整顿.至于托名“黄帝”所作,诚如《淮南子·修务训》所分析的,是因为“世俗之人,多尊古而贱今,故为道者必托之于神农.黄帝尔后能入说”的缘故.当时托名“黄帝”的书有20多种,《内经》是个中之一.《内经》分散反应了秦汉以前的医学成就,确立了我国医学奇特的理论,为中医学的成长起了奠定和导向感化.历代医家的著作,有很多取材或取法于《内经》,而汗青上各类医学派别的形成和倔起,其学术理论也大都起源于《内经》.所以《内经》是医学之宗,不单在汗青上一向是中医教授教养的必读教材,就是现代的高级中病院校也仍将其作为一门必修的主课.今天中医界禀承的一套基本理论,重要也是从《内经》中提炼成长而成.甚至当代医学科学的某些研讨课题,如性命科学,气功道理,经络本质,医学心理学.气候学等,也或多或少地可从其渊博精湛的阐述中获得新的发明或有益的启发.《内经》包含《素问》9卷和《灵枢》9卷,两部分各列专题81篇,内容异常普遍,慢慢形成了中医奇特的理论体系,并以此渗入渗出.贯串到中医范畴的各个方面,用来说明人体心理.病理现象和指点疾病的预防.诊断.治疗等.脏腑经络学说:《内经》在长期医疗实践.活体不雅察和古代剖解学常识的基本上,评论辩论了人体各脏腑.组织.器官的心理功效.病理变更及其经由过程经络沟通的互相接洽.互相制约的关系.论病学说:包含邪正理论.病因.病机.疾病传变和病症5个方面,这些内容占了《内经》大部分篇幅.邪正理论,《内经》强调“正气存内,邪不成干”.病因,讲到了六淫.七情.饮食.劳伤致病等.病机分析也很具体,特殊是提出的“病机19条”,至今对临床实践仍有很大的指点意义.关于疾病传变,《内经》从阴阳.表里.寒热.虚实来归纳,给了后世医家很大的启发.据初步统计,全书还有侧重地对200多种病症的病因.病机.症状.诊断.治疗.预后.预防等作了具体的阐述,为后世的临床各科成长奠定了基本.诊法学说:《内经》诊法的重要内容为望.闻.问.切,尤详于脉诊,并且强调“四诊”合参,为中医诊法的渊薮.治则治法学说:提出了治未病.治病求本.标本论治.扶正祛邪.补虚泻实.调剂阴阳等一整套治疗原则.还总结了很多治疗办法,如针灸.按摩.导引.薰熨.外敷.蒸浴.放血等.特殊是针灸的很多手段,至今还在应用.命运运限学说:重要内容包含在《素问》7篇大论内,侧重商量天然界气候的常变对人体心理.病理影响的变更纪律,并试图按照这些纪律指点人们趋利避害.防病治病.摄生学说:在“天人响应,形神合一”等整体不雅念的指点下,《内经》提出了调和阴阳.饮食有节.起居有常.澹泊虚无.精力内守等一系列防病健身益寿的摄生办法,个中防重于治的思惟尤为宝贵.综上所述,可以略见《内经》在中国传统医学中的地位和感化.跟着多种译本的问世,它已越来越被世界列国所看重.《难经》全称《黄帝八十一难经》,原题秦越人(扁鹊)所著.“难”是“问难”之义,或作“疑难”解.“经”乃指《内经》,即问难《内经》.如今多半学者以为,它的成书年月,当在秦汉之际,至少也得在东汉以前,是经由较长时光不竭地修正.填补而成.全书以设难答疑的情势,说明经络脏腑.疾病诊法等81个难题.具体内容为:第1~22难,论脉;第23~29难,论经络;第30~47难,论脏腑;第48~61难,论疾病;第62~68难,论穴道;第69~81难,论针法.《难经》不单推演《内经》的微言奥旨,施展至理,分析疑义,垂范后学,并且有很多独到的看法.如开创独取寸口和分寸关尺的三部候脉法,一向沿用至今,为中医诊断的一大特点;体系地阐述了奇经八脉的循行和功效,填补了《内经》经络学说的缺少;提出了与《内经》不合的三焦.命门学说等等,都对中医学术的成长产生了深远的影响.是以,《四库全书提纲》称之为“历代以来,与《灵枢》.《素问》并尊,绝无异论”,至今仍被奉为中医重要的古典医籍.。

中医四大基础、四小经典、四大经典

转载▼

分类:中医自学

标签:

杂谈

四大基础:《中医基础理论》、《中医诊断学》、《中药学》、《方剂学》

四大经典一:《难经内经》、《伤寒论》、《金匮要略》、《瘟疫条辨》

四大经典二:《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》、《神农本草经》

四小经典:《医学三字经》、《濒湖脉学》、《药性歌括》、《汤头歌诀》

另外,中医临床实践非常重要!做为自学者,很难有大量接触治疗病人的机会。

弥补的方法之一是阅读古今名医的医案类著作,如张璐的《张氏医通》、张锡纯的《医学衷中参西录》……

四大经典视频教程

•《内经》 77课时黑龙江中医药大学基础医学院内经教研室主任杨旭教授

•《黄帝内经》80课时中华中医药学会内经专业委员会主任委员王洪图教授

•《伤寒论》70课时北京中医药大学基础医学院伤寒教研室主任郝万山教授

•《金贵要略》80课时黑龙江中医药大学基础学院金匮教研室主任王雪华教授•《温病学》72课时北京中医药大学国际交流中心主任刘景源教授

四大基础视频教程

•《中医基础理论》75课时辽宁中医学院李德新教授主讲

•《中医诊断学》 75课时湖南中医药大学朱文峰教授主讲

•《中药学》 79课时成都中医药大学张廷模教授主讲

•《方剂学》 83课时成都中医药大学邓中甲教授主讲。