第1节 组方原则

- 格式:doc

- 大小:11.50 KB

- 文档页数:2

中药组方原则范文中药组方是将多种中药按照一定比例配伍,以达到治疗疾病的目的。

中药组方的原则是指在组方过程中应该注意的几个方面,包括适应症与病机相符、辨证论治、药味相宜、药量适中、配伍禁忌等。

1.适应症与病机相符:中药组方首先要考虑疾病的适应症,即根据疾病的特点确定所需的中药。

在此基础上,还应考虑疾病的病机,即疾病产生的原因、病理变化及病程等因素,以便确定组方的基本思路和方向。

2.辨证论治:中医治疗强调辨证论治,即根据病人的具体症状和体质来确定治疗方案。

在组方时,应根据病人的辨证要素选择相应的中药,如寒热虚实、气血阴阳等辨证要素。

3.药味相宜:中药的药味包括五味和归经,应当根据疾病和病人的体质来确定。

五味包括苦、甘、酸、辛、咸,每种味道有不同的治疗功效,应该合理配伍;归经指的是中药的归属,如归肝、归心等。

药味相宜的组方可以达到相辅相成、功效更佳的效果。

4.药量适中:中药组方中每味药的用量要适中。

用量过大可能会造成不必要的副作用,用量过小则可能达不到治疗效果。

药量要根据疾病的严重程度、病人的体质和病机来确定,确保药物的合理利用。

5.配伍禁忌:中药组方时应注意避免药物之间的相互作用和配伍禁忌。

一些中药之间可能产生化学反应或药物相互干扰,导致药效降低甚至出现毒副作用。

另外,也应避免一些药物的禁忌搭配,如寒凉药与温热药、湿热药与辛散药等。

总之,中药组方的原则是根据疾病的特点和病人的体质,合理选择和配伍中药,达到治疗疾病、调节体质的目的。

在组方过程中,应注意适应症与病机相符、辨证论治、药味相宜、药量适中和配伍禁忌等方面的要求,以此来制定出安全、有效的中药组方。

中医组方的原则中医组方的原则(上)大千老师组方的原则归纳了10条:1.中正平和;2.刚而不猛;3.柔而不懦;4.温而不燥;5.凉而不寒;6.清而不枯;7.浊而不凝;8.通而不暴; 9.攻而有守;10.补中带调。

简单地把方剂的原则概括一下,虽然不周到,但大概的意思就这样。

一、中正平和正常人本身就是一团中和之气,出了问题,稍微偏了一些,你配方第一条原则就要使方子这团气与人身之气尽量相近,不要差的太远,这一条非常重要。

大家要仔细地思考这个问题,如果差的太远,容易影响到人身之气,会对人身之气有一定的伤害。

譬如:这个方子开的和人身之气不相近,比如说开一个大黄,开巴豆,或者说开全蝎,蚂蚁等等,这些药的气跟人身之气是不相符的,明显带有这个药自己的偏性,而且偏得很厉害。

这种药下肚以后会直接扰乱人身正气,咱们先不管它去不去攻邪气,首先要知道这药是扰乱正气,如果说扰乱的厉害就叫毒药,扰乱的不厉害叫副作用,但效果一样。

所有的药都有副作用,化疗药使人的头发掉了,这就是化学制剂的气和人身中正平和之气相差太远。

你想想这股气进入人身体,人身要拿出多少中正之气去化合这些气?像一勺盐放到水里一样,这勺盐就是化学制剂,或者说就是不平和的药气,水就是你的中正之气,你想想一勺盐需要多少水来化它?我发现现在大夫开方用药这条原则完全摒弃,完全忽视掉了,他们在开方的过程中,没有这种理论概念,不知道开方的几条原则,不知道中正平和药跟人身之气相接。

咱们经常吃的所有的五谷杂粮都和人身之气相近似,如馒头米饭粥萝卜白菜等等这些气很平和,跟我们人身之气很相近,所以我们吃了对我们没有明显的副作用和不良影响。

否则,你开方就会产生明显的副作用。

上次我讲了巴豆劲大,人吃了就会爆泻不止;正品附子,你吃一些,10g左右,就浑身麻得不得了,而且有泻泄呕吐的可能。

这些药在《神农本草经》上都是下品,不宜常服,不得已,用之来治病。

我们组成这个方子尽量为中正之气,比如桂枝汤,就是比较中正之气的方子,桂枝白芍姜枣草,一般人喝了这方子不会有严重的副作用。

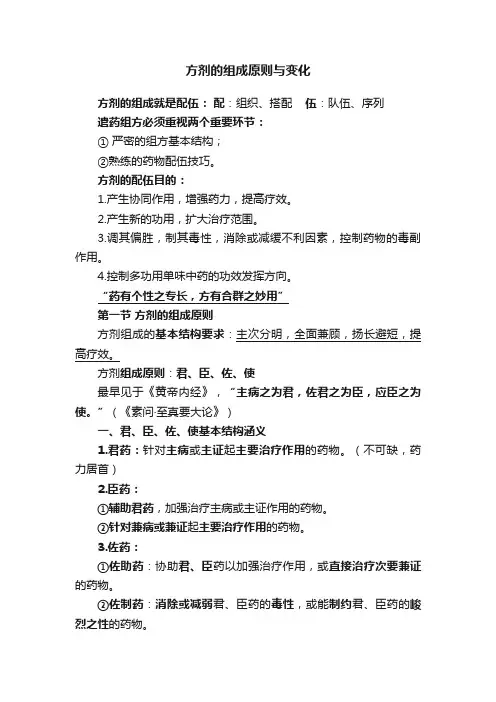

方剂的组成原则与变化方剂的组成就是配伍:配:组织、搭配伍:队伍、序列遣药组方必须重视两个重要环节:①严密的组方基本结构;②熟练的药物配伍技巧。

方剂的配伍目的:1.产生协同作用,增强药力,提高疗效。

2.产生新的功用,扩大治疗范围。

3.调其偏胜,制其毒性,消除或减缓不利因素,控制药物的毒副作用。

4.控制多功用单味中药的功效发挥方向。

“药有个性之专长,方有合群之妙用”第一节方剂的组成原则方剂组成的基本结构要求:主次分明,全面兼顾,扬长避短,提高疗效。

方剂组成原则:君、臣、佐、使最早见于《黄帝内经》,“主病之为君,佐君之为臣,应臣之为使。

”(《素问·至真要大论》)一、君、臣、佐、使基本结构涵义1.君药:针对主病或主证起主要治疗作用的药物。

(不可缺,药力居首)2.臣药:①辅助君药,加强治疗主病或主证作用的药物。

②针对兼病或兼证起主要治疗作用的药物。

3.佐药:①佐助药:协助君、臣药以加强治疗作用,或直接治疗次要兼证的药物。

②佐制药:消除或减弱君、臣药的毒性,或能制约君、臣药的峻烈之性的药物。

③反佐药:病重邪甚,可能拒药时,或根据有些病证治疗需要,配用少量与君药性味或作用相反,而又能在治疗中起相成作用的药物,防止邪药隔拒。

4.使药:①引经药:引方中诸药至病所的药物。

②调和药:具调和方中诸药作用的药物。

组方原则举例—麻黄汤二、组方原则的用法1.决定药物在方中主次地位的主要依据是其在方中所起的作用;2.不求其全,但求其效;3.定准剂量,勿使比例失调。

要将药物的性能、质地与病情需要等结合起来考虑。

第二节方剂的变化因病、因人、因时、因地制宜——“方之精,变也”一、药味加减的变化:指在主病、主证、基本病机及君药不变的前提下,改变方中的次要药物,以适合新病情的需要。

如:麻黄汤去桂枝变化为三拗汤药味增减变化的两种形式:1.佐使药的加减:功用基本不变,主治与原方基本相同,适应次要兼证的需要。

(桂枝加厚朴杏子汤)2.臣药的加减:改变主要配伍关系,会使方剂功效、主治发生较大变化。

《方剂学》方剂基础知识(组方原则、组成变化、方剂剂型)一、方剂的组成及其变化方剂是由药物组成的,而药物的功用各不相同,只有通过合理的配伍,增强其原有功用,调其偏性,制其毒性,使各具特性的药物发挥综合作用。

(一)组方原则1.君药是方剂中针对主病或主证起主要治疗作用的药物。

其药力居方中之首,是方剂中必须具有的药物。

2.臣药意义有二,一是辅助君药加强治疗主病或主证的药物;二是针对兼病或兼证起主要治疗作用的药物,其药力次于君药。

3.佐药意义有三,一是佐助药,即协助君、臣药以加强治疗作用,或直接治疗次要的兼证;二是佐制药,即用以消除或减缓君、臣药的毒性与烈性;三是反佐药,即根据病情需要,用与君药性味相反而又能在治疗中起相成作用的药物。

4.使药意义有二,一是引经药,即能引方中诸药直达病所的药物;二是调和药,即具有调和诸药作用的药物。

临床应用时,方剂中药味的多少,以及君、臣、佐、使的关系,应视病情与治法的需要来确定。

只有适合病情,用药适宜,配伍严谨,主次分明,才能取得良好的治疗效果。

(二)组成变化方剂的组成既有严格的原则性,又有极大的灵活性,临证组方时必须根据具体病情而灵活化裁。

1.增减药味药味增减有两种情况,一种是佐使药的加减,适用于主证未变而次要兼证不同的病例,这种加减变化不致于引起全方功效的根本改变。

如银翘散是治疗风热表证的常用方剂,若兼见口渴者,是热伤津液,可加天花粉以生津。

另一种是臣药的加减,由于改变了方剂的配伍关系,则会使全方的功效发生根本变化。

如麻黄汤去臣药桂枝,则发汗力弱,而变为治疗风寒犯肺咳喘的基础方;麻黄汤加白术为臣药后,则变成发汗祛风寒湿邪之方。

2.增减药量方剂的药物组成虽然相同,但其用量各异,致使方剂的配伍关系及功用、主治亦不相同。

如小承气汤与厚朴三物汤药物组成相同,但前方重用大黄四两为君,为攻下热结之剂,主治阳明腑实证;后方重用厚朴八两为君,为行气消满之方,主治气滞大便不通之证。

二、方剂的剂型剂型是指方剂组成后,根据病情与药物的特点制成一定的形态。

中医基础:中药组方原则“君、臣、佐、使、七方”想要成为一名好中医,对中药知识的了解,肯定是必不可少的,而对于方剂的记忆与运用,也是令很多人感觉头疼的事情,所为何?方剂众多,记不住呀!其实,要想临证用药轻松自如,掌握方药的基本知识,是必不可少的!什么称之为中医的君臣佐使?君臣佐使出处:《神农本草经》:“上药一百二十种为君,主养命;中药一百二十种为臣,主养性;下药一百二十种为佐使,主治病;用药须合君臣佐使。

”多种药物配成的处方,中医的说法称做方剂。

方剂的组成有一定的法度,称做方制。

所以,方剂是用单味药物治疗的进一步发展。

它的特点是:具有综合作用,治疗范围较广,并能调和药物的毒性,减少或避免不良反应。

君药:是针对主病或主证起主要治疗作用的药物。

其药力居方中之首,用量较作为臣、佐药应用时要大。

在一个方剂中,君药是首要的,是不可缺少的药物。

臣药:有两种意义,一是辅助君药加强治疗主病或主证的药物。

二是针对兼病或兼证起治疗作用的药物。

它的药力小于君药。

佐药:有三种意义,一是佐助药,即协助君、臣药加强治疗作用,或直接治疗次要的兼证。

二是佐制药,即用以消除或减缓君、臣药的毒性或烈性。

三是反佐药,即根据病情需要,用与君药性味相反而能在治疗中起相成作用的药物。

佐药的药力小于臣药,一般用量较轻。

使药:有两种意义,一是引经药,即能引方中诸药以达病灶的药物。

二是调和药,即具有调和诸药作用的药物。

使药的药力较小,用量亦轻。

七方七方,即指大方、小方、缓方、急方、奇方,偶方、复方。

七方始见于《内经》。

对七方的内容,有不同的解释。

当前一般认为:1.大方,指药味多或药味少而药量大,以治疗邪气强盛,或治下焦重病,需顿服的方剂,如大承气汤治阳明腑实证,属于大方;2.小方,指药味少或药味多而药量小,以治疗邪气轻浅,或治疗上焦疾病的方剂,如葱豉汤为辛温解表轻剂,属于小方;3.缓方,指药性缓和,长期服用,适用于慢性虚弱病证的方剂,如四君子汤治中气虚弱,脾胃运化不健者,属于缓方;4.急方,指药性猛峻而用于病势危急,需迅速教治,急于取效的方剂,如回阳救逆的四逆汤,属于急方;5.奇方,指单味药的方或合于单数药物的方剂,如治疗少阴病咽痛的甘草汤,属于奇方;6.偶方,指两味药的方或药物合于双数的方剂,如治疗肝肾阴虚的二至丸,属于偶方;7.复方,指两方或数方结合使用而治疗复杂疾病的方剂,如治疗气血两虚的八珍汤,属于复方。

中医方剂的组方原则中医方剂的组方原则是指在中医临床实践中,根据疾病的特点和患者的体质、病因等因素,科学地选用草药,并按照一定比例和配伍关系进行组方,以达到治疗疾病的目的。

中医方剂的组方原则主要包括六个方面的内容,分别是相顾相成、草药属性配伍、主剂辅助、标本兼治、辩证施治和个体化组方。

首先,相顾相成是中医方剂组方原则的基本要求之一、相顾相成指的是在组方时,草药之间要相互配伍,相互协调,以达到增强疗效的目的。

这是因为不同草药之间有一定的药性作用,通过合理的配伍关系,可以加强疗效,防止药物之间的相互抵消或出现药理相反的现象。

其次,草药属性配伍是中医方剂组方原则的重要内容之一、草药的属性包括寒、凉、平、温、热五种,要根据疾病的特点和患者的体质选择相应的草药属性,并进行合理的配伍。

比如对于寒凉体质的患者,应该选择温热性质的草药进行搭配,以调节体质和疾病的平衡。

再次,主剂辅助是中医方剂组方原则的重要内容之一、主剂辅助指的是在方剂组方时,要根据疾病的主要症状和病因,选择适当的主要草药进行配伍,辅以一些辅助草药,以增强疗效。

主剂起到主要治疗作用,辅助草药起到协助调理的作用,二者相互配伍,可以提高方剂的整体疗效。

然后,标本兼治是中医方剂组方原则中的重要内容之一、标本兼治指的是在方剂组方时,不仅要治疗疾病的表面症状(标),还要治疗疾病的根本病因(本),以达到治疗疾病的根本目的。

这一原则要求在方剂中既有治疗表面症状的草药,又有调理体质、调节病因的草药,综合起到治疗疾病的作用。

此外,辩证施治是中医方剂组方原则的核心内容之一、辩证施治指的是根据中医辩证的理论,对病情进行辨证分型,并根据不同的辨证类型选用不同的草药进行组方。

辨证施治要求对病情的认识准确,选药的准确性和科学性,以提高方剂的治疗效果。

最后,个体化组方是中医方剂组方原则的另一个重要内容。

个体化组方主要是根据患者的体质、年龄、病程、病理变化等个体差异因素进行草药的选择。

方剂组方原则

方剂组方是指将多味药物按一定比例配伍在一起,形成一个独特的药方。

方剂组方原则是指在组方过程中,需要遵循一些基本的原则和规范,以确保方剂的药性疗效和安全性。

1. 辨证论治原则:方剂组方必须根据患者的具体病情和辨证分型进行论治,即根据病因、病机、病位等方面的综合判断,并据此选用相应的药物。

2. 适应证原则:方剂组方必须根据药物的适应证进行选择,即根据病情的特点选用具有疗效的药物,并避免不必要的药物使用。

3. 药物配伍原则:方剂组方必须根据药物的相互作用和药理特点进行配伍,避免药物之间的相互干扰和不良反应的发生。

4. 计量原则:方剂组方必须根据药物的剂量和用法进行合理计量,确保药物的疗效和安全性。

5. 经验总结原则:方剂组方可以借鉴前人的经验,以及临床实践中的有效疗效,但也要结合自身的临床经验进行创新和调整。

6. 简便易行原则:方剂组方应该尽量简便易行,方便患者的使用和管理,并确保方剂的稳定性和质量。

总之,方剂组方原则是指在组方过程中,根据患者病情和药物特点,辨证论治,并遵循适应证、药物配伍、计量、经验总结和简便易行等原则,以确保方剂的疗效和安全性。

本草纲目中描写组方原则的原文中药组方原则最早源于《内经》,《素问-至真要大论》记载:“主病之谓君,佐君之谓臣,应臣之谓使。

”元代李杲在《脾胃论》中再次申明:“君药分量最多,臣药次之,使药又次之。

不可令臣过于君,君臣有序,相与宣摄,则可以御邪除病矣。

”药中有君、臣、佐、使,彼此相互配合、制约。

一般的配置是君药一味、臣药两味、佐药三味、使药五味,也可以君药一味、臣药三味、佐使药九味。

中草药上、中、下三品共计三百六十五种,法三百六十五度,一度应一日,以成一年。

把此数翻倍,合七百三十种。

上药一百二十种为君,主养命以顺应上天,无毒,长期服用不伤人。

想要轻身益气、延年益寿者以上经为本。

中药一百二十种为臣,主养性以顺应人事,有的无毒,有的有毒,须斟酌服用。

想要遏病、滋补,虚弱者以中经为本。

下药一百二十五种,为佐、使,主治病以顺应土地,大多有毒,不能长期服用。

想要除寒热邪气、破积聚疗疾病者以下经为本。

药有阴阳相配、母子兄弟,根、茎、花、实、苗、皮、骨、肉。

不同药物之间,药性不同,有单行的、相须的、相使的、相畏的、相恶的、相反的、相杀的。

医师对这七种情形,要从药性方面来观察。

要用药性相须、相使的,不要用药性相恶、相反的。

如果药物有毒但能相互制约,可以用相畏、相杀的;否则不能合用。

《本草纲目》记载,药有七情:独行的,指的是单方,不需辅药;相须的,指药物药性相同,配合使用,不可分离,如人参、甘草,黄檗、知母等;相使的,指主药的佐使;相恶的,指药物夺取彼此药效;相畏的,指药物彼此制约;相反的,指药物不相合;相杀的,指药物制约彼此的毒性。

药物有酸、咸、甘、苦、辛五味,还有寒、热、温、凉四气以及有毒无毒。

药物阴干、曝干,采收、炮制的时间,生熟,出于何种土壤,药物的真、伪、陈、新,都各有方法。

药性有适宜制丸的,有适宜制散的,有适宜水煎煮的,有适宜用酒浸泡的。

凡此种种,都要顺从药性,不能违反逾越。

第一节组方原则

组方原则最早见于《内经、《素问·至真要大论》说:“主病之谓君,佐君之谓臣,应臣之

谓使。

”又说:“君一臣二,制之小也,君一臣三位五,制之中也,君一臣三佐九,制之大也。

”金

代张元素则明确说:“力大者为君。

”〈本草纲目时并在《医学启源·用药各定分两》中更具体的指出:“为君最多,臣次之,佐使又次之,药之于证,所主停者,则各等分也。

”元代李皋在。

脾

胃论》中再次申明:“君药分量最多,臣药次之,使药又次之。

不可令臣过于君,君臣有序,相

与宣摄,则可以御邪除病矣。

”清代吴仪洛进一步解释说:“主病者,对证之要药也,故谓之君,

君者,味数少而分两重,赖之以为主也。

佐君之谓臣,味数稍多,分两稍轻,所以匡君之不迨也。

应臣者谓之使,数可出入,而分两更轻,所以备通行向导之使也。

此则君臣佐使之义也。

”

根据历代医家的论述,现归纳分析如下。

君药是针对主病或主证起主要治疗作用的药物。

其药力居方中之首,用量较作为臣、

性药应用时要大。

在一个方剂中,君药是首要的,是不可缺少的药物。

臣药有两种意义,一是辅助君药加强治疗主病或主证的药物。

二是针对兼病或兼证

起治疗作用的药物。

它的药力小于君药。

佐药有三种意义,一是佐助药,即协助君、臣药以加强治疗作用,或直接治疗次要的兼证。

二是佐制药,即用以消除或减缓君、臣药的毒性与烈性。

三是反佐药,即根据病情需要,用与君药性味相反而又能在治疗中起相成作用的药物。

佐药的药力小于臣药,一般用量较轻。

使药有两种意义,一是引经药,即能引方中诸药以达病所的药物。

二是调和药,即具

有调和诸药作用的药物。

使药的药力较小,用量亦轻。

综上所述,除君药外,臣、佐、使都各具两种以上涵义。

在每一首方剂中不一定每种意义的臣、佐、使药都具备,也不一定每味药只任一职在病情比较单纯,用一二味药即可奏效,或君、臣药无毒烈之性,便不须加用佐药。

主病药物能至病所,则不必再加引经的使药。

在组方体例上,君药宜少,一般只用一味,《苏沈良方》曾说:“主病者,专在一物,其他则节给相为

用”。

若病情比较复杂,亦可用至二味,但君药不宜过多,多则药力分散,而且互相牵制,影响

疗效。

正如陶宏景所说:“若多君少臣,多臣少佐,则药力不周也。

”臣药可多于君药,佐药常常多于臣药,而使药则一二味足矣。

总之,每一方剂的药味多少,以及臣、佐、使是否齐备,全

视病情与治法的需要,并与所选药物的功用、药性密切相关。

为了进一步理解君、臣、佐、使的涵义及其具体运用,现以麻黄汤为例分析如下。

麻黄汤出自《伤寒论、主治外感风寒表实证,见有恶寒发热,头痛身疼,无汗而喘,苔薄白,脉浮紧等症。

其病机是风寒外束,卫闭营郁,毛窍闭塞,肺气失宣,治宜发汗解表,宣肺平

喘之法。

方用麻黄三两(9克),桂枝一两(6克)、杏仁七十个(6克)甘草一两(3克)。

根据药物性能及用量

分析,其药力最大的为麻黄,依次为桂枝、杏仁、甘草。

其君、臣、佐、使与方义分析见下表。

(麻黄--君,辛温,发汗散风寒,兼宣肺平喘。

桂枝--臣,辛甘温,发汗助麻黄解表,同时又能调和营卫。

与麻黄合用,可使风寒

去,表气和。

【杏仁--佐,宣利肺气,配合麻黄宣肺散邪斤肺平喘。

可使邪气去,肺气和。

(甘草--使,甘温,调和诸药。

并可延缓药力,以防麻、桂之发汗太过。

通过以上对麻黄汤的大略分析,可知组成一首方剂,首先是依据辨证、治法的需要,选定恰当的药物,并酌定用量,明确君、臣、佐、使的不同地位及其相互配伍关系,发挥其综合作用,制约其不利因素。

使之用药适宜,配伍严谨,主次分明,恰合病情,无实实,无虚虚,才

能

取得良好的治疗效果。