11.1社会发展的规律

- 格式:ppt

- 大小:1.60 MB

- 文档页数:46

由于学校、考试等因素的差异,在很多学校尤其是初中,政治学科是不被重视的,有些地方在中考中政治学科还实行开卷考试,于是在很多同学的眼中,政治是一门副科,可学可不学。

3但是进入高中以后,政治成了一门必修课,而且必须在规定的时间内学完相应内容,否则势必影响毕业和升学,因此,进入高中以后,同学们要做的第一件事就是要及时转变思想观念、端正学习态度,对政治学科要投入足够的时间和精力。

因为只有思想观念转变了、学习态度端正了,才有学好政治的可能,俗话说:“态度决定一切”,说的就是这个道理。

制定计划,明确任务,马克思主义哲学告诉我们:人区别于物的特点就在于人具有主观能动性,人的活动总是有目的、有计划的,因此,在学习过程中,能制定一个合理有效的学习计划是学好思想政治的基本保证。

5如对每一天、每一周、每一月的什么时间看政治、看几遍、要掌握哪些内容、要解决什么问题等一定要做到心中有数、目中有书,千万不能“三天打鱼两天晒网”、脚踩西瓜皮滑到哪里是哪里,尤其是要转变那种认为“政治学科只要考试之前突击看一看背一背就行了”的错误观念。

6养成习惯,掌握方法“细节决定成败”,良好的习惯往往会让人终身受益,能够促进人的成长和发展,学习更是如此。

7定期总结,查漏补缺,中国古代的教育思想家、儒家学派的创始人孔子曾经说过:“温故而知新。

”这句话告诉我们,没有反思就没有进步、没有总结就没有提高,随着时间的推移,学习的内容也就越来越多,而且有很多内容会容易产生混淆。

这时及时进行总结反思、查漏补缺就显得非常必要。

因此作者整理了政治学习的课件提供大家使用学习。

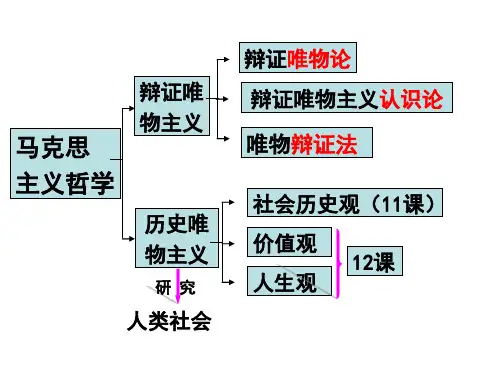

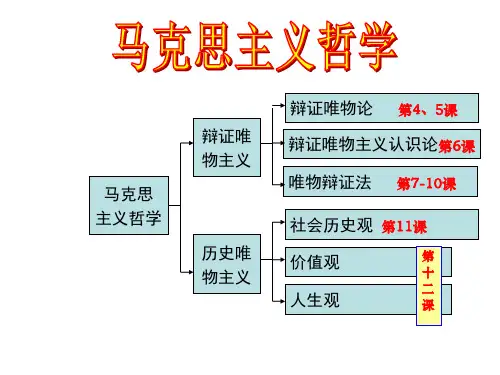

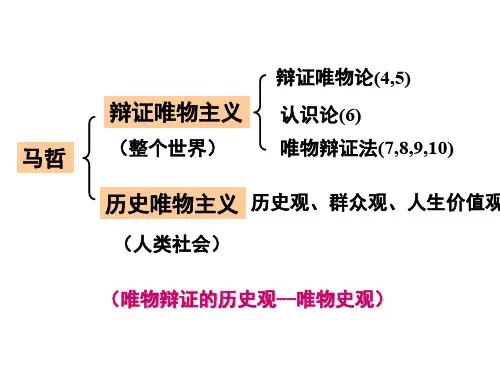

第四单元认识社会与价值选择一、综合解说【地位作用】马克思主义哲学由辩证唯物主义和历史唯物主义两大板块组成。

前三单元重在讲述辩证唯物主义部分。

而本单元则转向历史唯物主义,主要追索社会生活的本质,探究社会历史的规律,寻觅人生的意义和价值。

对人类社会和人自身的探索和研究,有利于我们更好地认识和利用自然,而对自然的认识和利用是为了更好地为人类服务。

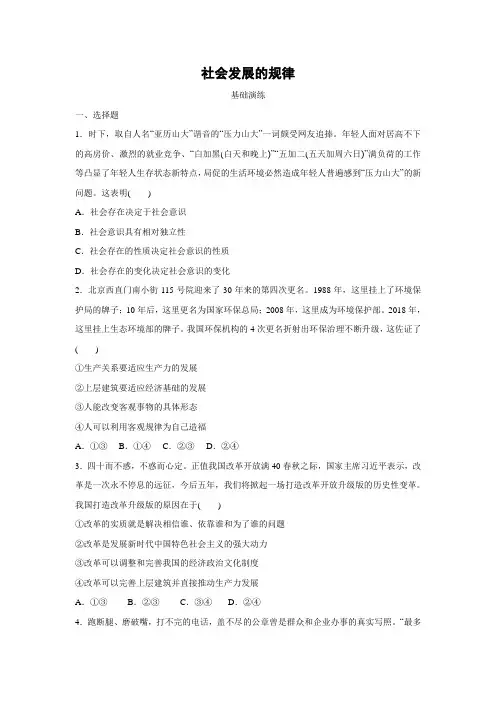

社会发展的规律基础演练一、选择题1.时下,取自人名“亚历山大”谐音的“压力山大”一词颇受网友追捧。

年轻人面对居高不下的高房价、激烈的就业竞争、“白加黑(白天和晚上)”“五加二(五天加周六日)”满负荷的工作等凸显了年轻人生存状态新特点,局促的生活环境必然造成年轻人普遍感到“压力山大”的新问题。

这表明()A.社会存在决定于社会意识B.社会意识具有相对独立性C.社会存在的性质决定社会意识的性质D.社会存在的变化决定社会意识的变化2.北京西直门南小街115号院迎来了30年来的第四次更名。

1988年,这里挂上了环境保护局的牌子;10年后,这里更名为国家环保总局;2008年,这里成为环境保护部。

2018年,这里挂上生态环境部的牌子。

我国环保机构的4次更名折射出环保治理不断升级,这佐证了()①生产关系要适应生产力的发展②上层建筑要适应经济基础的发展③人能改变客观事物的具体形态④人可以利用客观规律为自己造福A.①③B.①④C.②③D.②④3.四十而不惑,不惑而心定。

正值我国改革开放满40春秋之际,国家主席习近平表示,改革是一次永不停息的远征,今后五年,我们将掀起一场打造改革开放升级版的历史性变革。

我国打造改革升级版的原因在于()①改革的实质就是解决相信谁、依靠谁和为了谁的问题②改革是发展新时代中国特色社会主义的强大动力③改革可以调整和完善我国的经济政治文化制度④改革可以完善上层建筑并直接推动生产力发展A.①③B.②③C.③④D.②④4.跑断腿、磨破嘴,打不完的电话,盖不尽的公章曾是群众和企业办事的真实写照。

“最多跑一次”改革的意义在于从服务、政策、制度、环境多方面优化政府供给,通过政府自身改革,带来百姓、企业、政府的共赢局面。

这是()A.改革生产关系以适合生产力状况B.改革上层建筑以适应经济基础C.推动阶级社会发展的直接动力D.彻底解决社会主义社会的基本矛盾5.随着社会主义市场经济体制的建立,人们的开放、独立、协作、平等、竞争等与社会化大生产相适应的现代化思想观念逐步得以确立。

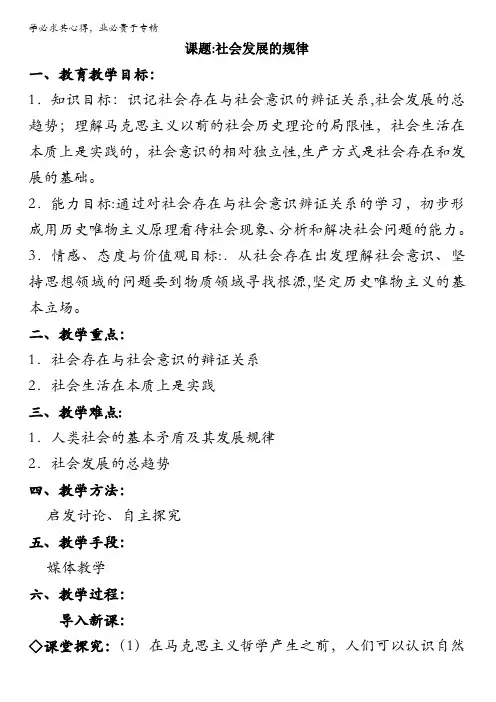

课题:社会发展的规律一、教育教学目标:1.知识目标:识记社会存在与社会意识的辨证关系,社会发展的总趋势;理解马克思主义以前的社会历史理论的局限性,社会生活在本质上是实践的,社会意识的相对独立性,生产方式是社会存在和发展的基础。

2.能力目标:通过对社会存在与社会意识辨证关系的学习,初步形成用历史唯物主义原理看待社会现象、分析和解决社会问题的能力。

3.情感、态度与价值观目标:.从社会存在出发理解社会意识、坚持思想领域的问题要到物质领域寻找根源,坚定历史唯物主义的基本立场。

二、教学重点:1.社会存在与社会意识的辩证关系2.社会生活在本质上是实践三、教学难点:1.人类社会的基本矛盾及其发展规律2.社会发展的总趋势四、教学方法:启发讨论、自主探究五、教学手段:媒体教学六、教学过程:导入新课:◇课堂探究:(1)在马克思主义哲学产生之前,人们可以认识自然界的规律,从而唯物主义地解释自然界,为什么不能认识社会的规律,从而唯物主义地解释人类社会?(2)为什么马克思能够发现社会发展的规律?◇探究提示:(1)这是因为,自然界的万事万物没有意识,它们的变化发展完全是自进行的。

社会历史是人们活动的结果,而人的活动是有自觉意识和目的的.由此便形成一种假象,似乎社会历史是由人们的动机、目的等决定的.以往的社会历史理论被这种假象所迷惑,它们至多只是考察了人们历史活动的思想动机,没有进一步追溯到产生这些思想动机的物质原因--社会存在,从而陷入唯心主义。

(2)马克思能够从实际出发,用联系的、发展的、全面的观点看问题,认识人的本质,认识社会发展的运行规律,而不是从主观思想动机出发。

实践观是打开社会历史奥秘的钥匙.另外,生产力的巨大发展和无产阶级的出现,是客观条件.一.社会存在与社会意识1.以往社会历史理论陷入唯心主义的原因.◇课堂探究:(1)想一想,宗教所描绘的世界和现实世界之间是什么关系?(2)人的许多不切实际的念头、思想和实际生活之间是什么关系?◇探究提示:(1)宗教所描绘的世界是对现实世界的歪曲的虚幻的反映,其内容来源于现实世界。

一、目标导航:1.社会存在决定社会意识,社会意识具有相对独立性2.生产关系一定要适合生产力状况的规律3.上层建筑一定要适合经济基础状况的规律4.我国社会主义改革的性质和根本目的二、问题导学:三、问辨是非:1.有什么样的社会存在就有什么样的社会意识,因此鬼神是存在的。

2.社会存在决定社会意识,社会意识和社会存在的发展是同步的。

3.社会主义社会的基本矛盾也要通过阶级斗争来解决。

四、疑难点拨:社会存在和社会意识的关系与物质和意识关系之间的区别和联系五、自主构建知识网络:六、巩固练习:(一)单项选择题1.随着中国经济社会发展的转型,关注发展质量、增加民生福祉被提到了前所未有的重要位置。

在城市形象宣传中,“幸福”、“活力”、“生态”等成了常见的宣传语。

这说明A.社会意识反映社会存在 C.社会意识具有相对独立性B.语言的变化决定意识的变化 D.社会意识对社会存在有反作用2.今天,我们面对的是一个变革的时代每个人都在思考。

有学者这样写道:如果你们走在时代观念之前,这些观念就会紧随并支持你们如果你们走在时代观念之后,它们便会拉着你们向前如果你们逆着时代观念而行,它们就将推翻你们, 对此,正确的理解是:①正确反映时代精神的哲学是社会变革的先导②反映时代客观要求的观念可以支配社会的发展③社会存在的变化发展决定时代观念的变化发展④时代观念的反作用体现社会意识的相对独立性A.①②④B.①③C.②③④D.①④3.根据我国社会经济的新发展,“十二五”规划建议提出建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的发展目标。

从各国的现代经发展过程来看,许多市场经济国家,如:日本、韩国等小农社会的国家,在工业化达到一定阶段时,都适时提出新农村建设问题。

这段话说明①不同的事物具有不同的特点②社会存在决定社会意识③矛盾特殊性中包含着矛盾普通性④事物在不同发展阶段上具有不同的特点A.①②③④B.②③④C.③④D.④4.社会生活的本质是A.实践B.物质C.劳动D.主观性5.“昼出耕田夜绩麻,村庄儿女各当家;童孙未解供耕织,也傍桑荫学种瓜。