“利用橡皮筋制作测力计”教学案例

- 格式:doc

- 大小:16.00 KB

- 文档页数:4

一、实验目的1. 了解弹簧测力计的制作原理和过程。

2. 掌握自制弹簧测力计的步骤和注意事项。

3. 培养动手操作能力和创新意识。

二、实验原理弹簧测力计是利用弹簧的弹性原理来测量力的工具。

在一定范围内,弹簧的伸长量与所受的拉力成正比。

本实验通过制作一个简易的弹簧测力计,来验证这一原理。

三、实验器材1. 橡皮筋一根2. 木板一块3. 钉子一枚4. 砝码若干5. 直尺一把6. 记号笔一支四、实验步骤1. 准备实验器材:将木板放在平稳的桌面上,用钉子在木板上钉一个钉子作为固定点。

2. 固定橡皮筋:将橡皮筋的一端固定在钉子上,另一端自然下垂。

3. 测量橡皮筋自然长度:用直尺测量橡皮筋自然下垂时的长度,作为刻度0的位置。

4. 测量橡皮筋伸长量:依次将20克、50克、100克、150克、200克的砝码挂在橡皮筋下端,用直尺测量橡皮筋此时的长度,记录数据。

5. 计算弹簧伸长量:计算每个砝码对应橡皮筋的伸长量,即砝码对应的长度减去橡皮筋自然长度。

6. 绘制图像:以砝码重量为横坐标,弹簧伸长量为纵坐标,绘制图像。

7. 分析结果:观察图像,分析弹簧伸长量与砝码重量之间的关系。

五、实验结果与分析1. 实验数据砝码重量(g) | 橡皮筋长度(cm) | 弹簧伸长量(cm)----------------|-------------------|-------------------20 | 3.5 | 3.550 | 6.5 | 3.0100 | 9.5 | 6.0150 | 12.5 | 9.0200 | 15.5 | 12.02. 分析结果从实验数据可以看出,在一定的范围内,橡皮筋的伸长量与砝码重量成正比。

即当砝码重量增加时,橡皮筋的伸长量也随之增加。

3. 讨论(1)橡皮筋的弹性限度:在实验过程中,当砝码重量达到一定值时,橡皮筋的伸长量不再随砝码重量的增加而增加,说明橡皮筋已经达到其弹性限度。

(2)误差分析:本实验中,由于橡皮筋的弹性可能受到温度、湿度等因素的影响,导致实验结果存在一定的误差。

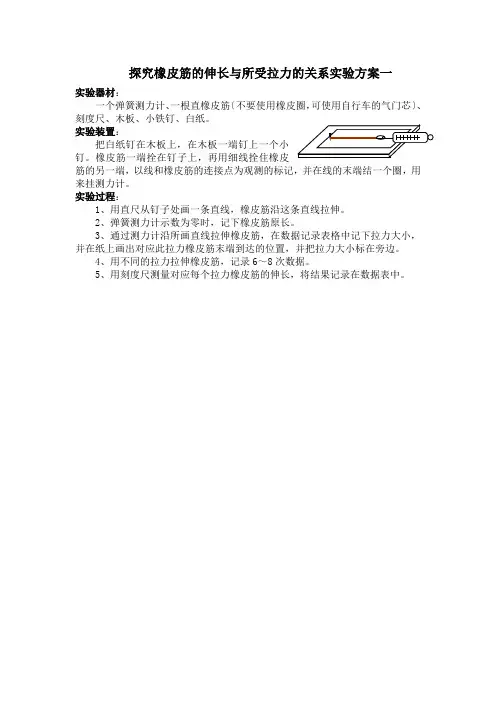

探究橡皮筋的伸长与所受拉力的关系实验方案一

实验器材:

一个弹簧测力计、一根直橡皮筋〔不要使用橡皮圈,可使用自行车的气门芯〕、刻度尺、木板、小铁钉、白纸。

把白纸钉在木板上,在木板一端钉上一个小

钉。

橡皮筋一端拴在钉子上,再用细线拴住橡皮

筋的另一端,以线和橡皮筋的连接点为观测的标记,并在线的末端结一个圈,用来挂测力计。

实验过程:

1、用直尺从钉子处画一条直线,橡皮筋沿这条直线拉伸。

2、弹簧测力计示数为零时,记下橡皮筋原长。

3、通过测力计沿所画直线拉伸橡皮筋,在数据记录表格中记下拉力大小,并在纸上画出对应此拉力橡皮筋末端到达的位置,并把拉力大小标在旁边。

4、用不同的拉力拉伸橡皮筋,记录6~8次数据。

5、用刻度尺测量对应每个拉力橡皮筋的伸长,将结果记录在数据表中。

小学科学用橡皮筋作动力优秀教案一、教学目标1. 让学生了解橡皮筋作为一种动力来源的原理和特点。

2. 培养学生动手操作和观察实验的能力。

3. 激发学生对科学的兴趣,培养其创新精神和实践能力。

二、教学内容1. 橡皮筋的动力原理2. 橡皮筋实验的操作步骤3. 实验结果的观察与分析三、教学重点与难点1. 教学重点:橡皮筋的动力原理,实验操作步骤。

2. 教学难点:实验结果的观察与分析。

四、教学方法1. 采用问题驱动的教学方法,引导学生探究橡皮筋的动力原理。

2. 运用实验教学法,让学生动手操作,培养实践能力。

3. 采用小组合作学习法,培养学生团队协作精神。

五、教学准备1. 教师准备:教学PPT,实验器材(橡皮筋、小车、尺子等)。

2. 学生准备:笔记本、实验记录表。

六、教学过程1. 导入新课:通过展示PPT,介绍橡皮筋作为一种动力来源的原理和特点,引发学生兴趣。

2. 探究学习:学生分组讨论,思考如何利用橡皮筋为小车提供动力,并设计实验方案。

3. 动手实践:学生根据设计方案进行实验,观察橡皮筋对小车的作用。

4. 观察与分析:学生记录实验结果,分析橡皮筋动力的大小与小车运动距离的关系。

5. 总结提升:教师引导学生总结实验现象,讲解橡皮筋动力原理。

七、课堂练习1. 学生根据实验结果,绘制橡皮筋动力与小车运动距离的关系图。

八、拓展延伸1. 学生分组讨论:如何优化实验方案,使小车运动更远?2. 学生尝试改进实验装置,进行二次实验,验证优化方案的有效性。

九、课后作业1. 学生复习本节课所学内容,整理实验报告。

2. 家长协助学生观察生活中的橡皮筋应用实例,拍摄照片或视频,下节课分享。

十、教学反思1. 教师总结课堂教学效果,反思教学方法是否适合学生。

2. 针对学生的反馈,调整教学策略,为下次教学做好准备。

重点和难点解析一、教学目标补充和说明:教学目标应具体明确,涵盖知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观等方面,以指导整个教学过程。

利用橡皮筋做测力计

制作方法:

1、取一段长100毫米的气门心〔或橡皮筋〕,对折成两股,两端再用细铁丝扎紧代替弹簧。

2、取一根长150毫米的竹筒〔或其他合适的硬塑料管〕,在靠近顶端处用粗铁丝沿竹筒的某一直径穿过作为提梁,在提梁上用绳系一提环。

在筒上离提梁50毫米处,挖一条约80×3毫米2的长槽。

将气门心一端套在竹筒内的提梁上,下端套在上端有一圆环、长120毫米的铁丝做成的挂钩上。

挂钩上端装一薄铁片作指针,指针应与铁丝垂直,在铁丝上的位置可调节,如下图所示。

3、不挂重物时,指针指示的位置记为零刻度。

在挂钩上依次挂上1.0牛、2.0牛、3.0牛等钩码。

根据每次指针指示的位置,在竹筒〔或硬塑管〕侧壁记上刻度,并注明对应的牛顿数值。

本卷须知

橡皮筋的弹性性能不如弹簧好,受力稍大时,伸长量和外力的关系不满足胡克定律。

因为它受力伸长的程度不均匀,所以在标定刻度时不能用等分法,只能用实际测定方法标出示数。

测力计的结构也可以做成下图所示的形状。

Educational Practice and Research物理综合实践活动是以物理学科知识为基础,体现物理学科特点,带有物理学科特色的实践类活动。

该实践活动以课堂教学为原点,从培养学生科学核心素养的角度出发,为学生创建超越教材、超越课堂、超越学校的更加开放的活动空间,并向学生家庭生活领域和社会生活领域延伸。

现物理学科综合实践活动已成为物理教学的一种新的课程形式。

但由于其耗时长、准备繁琐、学生安全得不到保障等一系列的问题,造成此类课程没有被学校和物理教师重视。

虽然义务教育《物理课程标准》在课程内容中对其明确提出了活动建议,但从课程实施的层面看,无论是教材还是教师教学用书上,此类课程的资源都是相当匮乏的。

为了完善物理综合实践活动课的课程资源,笔者在物理教学中进行了一系列的尝试,现以“利用橡皮筋制作测力计”综合实践活动为例,谈谈在开展物理综合实践活动中如何引导学生进行实践体验,从而培养学生的实践能力。

一、活动主题的选择学习完《弹力》的知识后,学生们知道了在弹性限度内,弹簧受到的拉力越大,弹簧的伸长量越长这一原理,并利用这一原理制成了弹簧测力计。

本次活动的目的就是使学生学会弹簧测力计的正确使用方法并为今后重力、摩擦力的测量提供支持,同时也为力学的实验研究打下基础。

二、活动目标的确定(一)知识目标1.根据“弹性限度内,弹簧受到的拉力越大,弹簧的伸长量越长”原理,利用所给材料,自制一个橡皮筋测力计。

2.利用自制测力计测量身边物品的重力,为学生建立家庭实验室提供技术保障。

3.为自制的橡皮筋测力计编制使用说明书,训练学生在遇到新的器材时有查看使用说明书的意识,并为读懂使用说明书打好基础。

(二)能力目标从简单的操作着手培养学生的观察能力和动手能力,并通过参与小组活动,培养学生的表达能力与交流能力,同时提高学生的合作意识。

(三)情感目标通过活动激发学生的学习兴趣和对科学的探究欲望,并培养学生尊重事实、尊重科学的精神。

用橡皮筋作动力教案教学对象:五年级学生教学课时:2课时教学目标:1. 让学生了解橡皮筋的弹性特性及其在实际应用中的作用。

2. 培养学生动手操作、观察、分析问题的能力。

3. 引导学生运用科学知识解决实际问题,培养创新思维。

教学重点:1. 橡皮筋的弹性特性2. 橡皮筋在实际应用中的作用3. 动手操作、观察、分析问题的能力教学难点:1. 橡皮筋的弹性系数计算2. 橡皮筋在不同条件下的动力表现二、教学准备教师准备:1. 橡皮筋、剪刀、尺子、铅笔、实验器材等。

2. 相关教学课件、视频等。

学生准备:1. 笔记本、铅笔。

2. 好奇心、动手操作能力。

第一课时:1. 导入新课教师通过展示橡皮筋玩具,引导学生关注橡皮筋的弹性特性,激发学生兴趣。

2. 探究橡皮筋的弹性特性学生分组实验,观察橡皮筋在不同拉伸程度下的形变情况,记录数据。

教师引导学生分析实验现象,总结橡皮筋的弹性特性。

3. 应用实例分析教师展示橡皮筋在实际应用中的例子,如橡皮筋测力计、橡皮筋驱动的玩具等。

学生分组讨论,分析橡皮筋在这些实例中的作用。

4. 动手实践学生分组设计实验,探究橡皮筋在不同条件下的动力表现。

教师巡回指导,解答学生疑问。

第二课时:1. 总结回顾教师引导学生回顾上节课的内容,巩固知识点。

2. 拓展延伸学生分组讨论,思考如何运用橡皮筋的弹性特性解决实际问题。

教师展示相关实例,启发学生创新思维。

3. 课堂小结教师总结本节课的学习内容,强调橡皮筋的弹性特性和实际应用。

4. 布置作业学生根据本节课的学习内容,完成课后练习,巩固知识点。

四、教学反思教师在课后对本节课的教学效果进行反思,针对学生的掌握情况,调整教学策略。

五、课后评价教师通过对学生的课堂表现、作业完成情况、实验操作能力等方面进行评价,了解学生对知识的掌握程度。

六、教学内容与要求教学内容:1. 学习橡皮筋的动力原理。

2. 掌握如何计算橡皮筋的弹性系数。

3. 学习如何利用橡皮筋制作简单的动力装置。

皮筋有趣的实验教案标题:皮筋有趣的实验教案一、教学目标:1. 了解皮筋的特性和力学原理。

2. 学习使用科学方法进行实验观察和数据分析。

3. 培养学生团队合作、观察、实验设计和问题解决能力。

二、教学准备:1. 材料:皮筋、直尺、小扳手、钢珠、试管、针管等。

2. 实验环境:宽敞的实验室或教室。

3. 实验安全:确保学生正确使用实验器材,避免皮筋弹射伤及他人。

三、教学步骤:第一步:导入(5分钟)1. 引导学生回顾他们对皮筋的了解,并展示一些皮筋在日常生活中的应用。

第二步:实验设计和操作(15分钟)1. 将学生组成小组,每组分配材料和工具。

2. 鼓励学生团队合作,设计一系列实验来探究皮筋的弹性和力学特性。

3. 学生可以尝试测量皮筋的弹性系数、不同张力下的弹性变化等。

4. 学生应记录实验过程和观察结果,并制作简单的数据表格。

第三步:数据分析和讨论(15分钟)1. 学生将汇总小组实验数据,创建统计图表。

2. 引导学生讨论他们的观察结果和数据之间的关系。

3. 鼓励学生提出问题,如何将皮筋的特性应用到实际生活中。

第四步:实验展示和分享(10分钟)1. 鼓励每个小组选择一个实验结果进行展示。

2. 学生应描述实验设计、观察结果和数据分析。

3. 其他小组成员可提出问题或做出评价。

第五步:课堂总结(5分钟)1. 引导学生回顾整个实验过程,并让他们小结皮筋的特性和力学原理。

2. 收集学生对实验的反馈和建议。

四、教学延伸:1. 鼓励学生应用皮筋的弹性原理,设计并实施有趣的应用实验。

2. 深入讨论弹性与物体运动、机械工程等领域的联系。

五、教学评价:1. 学生的实验记录和数据表格质量。

2. 学生在实验展示和分享中的表现。

3. 学生对皮筋特性和力学原理的理解程度。

备注:教案中的时间分配仅供参考,可以根据实际教学情况进行调整。

《测量力的大小》精品教案探究小活动:调皮的弹簧今天我们就一起来玩玩同学们熟悉的弹簧。

请小组同学都拉一拉弹簧,看看你有什么发现吗?(提示:学生小组探究时间2分钟)探究小活动:调皮的弹簧拉弹簧时,慢慢加大拉力,弹簧就会逐渐拉长;拉力慢慢减小,弹簧逐渐缩短。

弹簧的特性:拉力大,伸长长。

认识弹簧测力计要测量力的大小之前,首先让我们来认识一下四种弹簧测力计(也称弹簧秤)。

请同学们仔细观察弹簧测力计由哪些部分构成?思考各个部分有什么作用?小组内同学观察并讨论交流。

(提示:学生小组讨论时间3分钟)认识弹簧测力计认识弹簧测力计1.10 认识弹簧测力计1.11 认识弹簧测力计1.13 认识力的单位我们已经熟悉了弹簧测力计的结构和各部分的作用,测量力的大小还要知道它的单位。

请同学们仔细观察一下刻度板的左上方都标着什么呢?1.15 为什么把力的单位命名为“牛顿”请大家阅读本课课本上有关牛顿的小资料。

牛顿:人类历史上出现过的最伟大、最有影响的科学家,同时也是物理学家、数学家和哲学家,他发现了万有引力定律和三大运动定律。

1.16 认识力的单位同学们,刻度板的右上方标着什么呢?1.17 认识力的单位生活中,人们习惯用“克”“千克”来表示重力和其他力的大小。

“克力”是我们生活中常用来表示重力的单位。

在科学技术上,统一规定用“牛顿”作力的单位,简称“牛”,用“N”表示。

1牛≈100克力1.18 观察弹簧测力计思考:(1)每一大格是多少牛?(2)每一小格是多少牛?(3)最大能测量多少牛?思考:(1)每一大格是多少牛?(1N)(2)每一小格是多少牛?(0.1N)(3)最大能测量多少牛?(5N)1.20 在使用弹簧测力计时还要注意哪些地方呢?请同学们一起观看下面这个视频来了解一下。

1.21 我能行!——读出下面各弹簧测力计的示数1.22 我能行!——读出下面各弹簧测力计的示数1.27 如果要用弹簧测力计测量水平拉力,又该如何做呢?请同学们观看以下操作视频。

用橡皮筋作动力

实验材料:小车 1、橡皮筋 3、钩码 4、皮尺 1

适用学生:五年级(上)实验

步骤:

1.把橡皮筋固定在车轴上,橡皮筋的另一端从另一个车轴的底下穿过,挂着车架的挂钩上。

2.橡皮筋缠绕在车轴上 2 圈,测量放在桌子上小车行驶的距离。

测量三次。

3.橡皮筋缠绕在车轴上 4 圈、6 圈,测量小车行驶的距离。

也要测量三次。

4.比较数据。

实验结论:橡皮筋缠绕的方向与小车行驶的方向正好相反。

小车行驶的距离与橡皮筋缠绕的圈数有关,缠绕的圈数越多,小车行驶的距离越大,缠绕的圈数越小,小车行驶的距离越小。

第1篇一、活动背景随着科学教育的普及,小学科学课程越来越受到重视。

为了提高教师对科学实验活动的组织和指导能力,提升学生的科学素养和实践能力,我校科学教研组于2023年3月15日开展了以“弹力橡皮筋”为主题的教研活动。

本次活动旨在通过实践操作,让学生了解弹力橡皮筋的基本特性,培养他们的观察能力、动手能力和科学思维能力。

二、活动目标1. 让学生了解弹力橡皮筋的基本特性,如弹性、伸缩性等。

2. 通过实验操作,让学生掌握弹力橡皮筋的拉伸和释放方法。

3. 培养学生的观察能力、动手能力和科学思维能力。

4. 提高教师对科学实验活动的组织和指导能力。

三、活动内容1. 理论讲解:由科学教研组长进行弹力橡皮筋的基本原理讲解,包括弹力的定义、橡皮筋的结构特点等。

2. 实验操作:将学生分成若干小组,每组发放一定数量的弹力橡皮筋和实验器材。

教师指导学生进行以下实验:- 观察橡皮筋的原始长度和颜色。

- 拉伸橡皮筋,记录拉伸的长度和橡皮筋的变形情况。

- 释放橡皮筋,观察橡皮筋的恢复情况。

- 改变拉伸力度,观察橡皮筋的变形和恢复情况。

3. 数据分析:学生将实验数据记录在表格中,并进行整理和分析,得出橡皮筋弹力的规律。

4. 讨论交流:各小组分享实验结果,讨论橡皮筋弹力的影响因素,如拉伸长度、拉伸力度等。

5. 拓展活动:教师引导学生思考如何利用弹力橡皮筋制作简单的机械装置,培养学生的创新思维。

四、活动过程1. 理论讲解:科学教研组长详细讲解了弹力橡皮筋的基本原理,并结合实例,让学生对弹力有了更直观的认识。

2. 实验操作:学生在教师的指导下,分组进行实验操作。

教师巡回指导,解答学生在实验过程中遇到的问题。

3. 数据分析:学生将实验数据记录在表格中,并进行分析。

教师引导学生总结出橡皮筋弹力的规律。

4. 讨论交流:各小组积极分享实验结果,讨论橡皮筋弹力的影响因素。

教师对学生的讨论进行点评和总结。

5. 拓展活动:教师引导学生思考如何利用弹力橡皮筋制作简单的机械装置,培养学生的创新思维。

2019-2020年五年级科学上册《用橡皮筋作动力》教案教科版【教学目标】科学概念:弹力是物体形状改变产生的要恢复原来形状动力;橡皮筋的弹力越大,作用时间越长,小车运动的距离越远。

过程与方法:用橡皮筋给小车安装动力;做橡皮筋绕的圈数与小车行驶距离关系的实验。

情感、态度、价值观:认同认真实验、收集数据、进行解释的重要性。

【教学重点】做橡皮筋的圈数与小车行驶距离关系的实验。

【教学难点】数据的整理和解释【教学准备】实验用小车一辆、细橡皮筋几根、细线、测量距离的绳子【教学过程】一、导入1.出示小车,提问:在前面的课中,我们是用哪种力使小车运动起来的?2.除了用拉力,我们还能用什么力能使小车动起来呢?3.揭题:今天我们就来研究研究用橡皮筋做动力的小车板书:用橡皮筋作动力二、给小车安装橡皮筋1.提问:那我们如何把橡皮筋作为小车的动力呢?学生讨论2.出示小车安装的示意图,学生根据示意图安装3.调试橡筋动力小车三、橡皮经缠绕圈数与小车行驶距离关系的实验1.发现问题。

引导:每个小组的橡筋动力小车都装好了吗?下面就用你们的小车来一个比赛,比一比哪个小组的小车跑的最远。

学生比赛2.交流讨论,发现问题(1)起点、终点不固定(2)橡皮筋绕断了(3)橡皮筋缠绕的圈数多的跑的远3.实验验证指导学生看书本记录表,并开始实验4.解释说明提问:为什么橡皮筋缠绕的圈数多,小车跑得远呢?(1)学生解释(2)实验:橡皮筋的力怎样产生。

(3 出示弹力的概念。

四.小结附送:2019-2020年五年级科学上册《用橡皮筋作动力》简案教科版【教学目标】科学概念:弹力是物体形状改变产生的要恢复原来形状动力;橡皮筋的弹力越大,作用时间越长,小车运动的距离越远。

过程与方法:用橡皮筋给小车安装动力;做橡皮筋绕的圈数与小车行驶距离关系的实验。

情感、态度、价值观:认同认真实验、收集数据、进行解释的重要性。

【教学重点】做橡皮筋的圈数与小车行驶距离关系的实验。

【教学难点】数据的整理和解释【教学准备】实验用小车一辆、细橡皮筋几根、细线、测量距离的绳子【教学过程】一、导入1.出示小车,提问:在前面的课中,我们是用哪种力使小车运动起来的?2.除了用拉力,我们还能用什么力能使小车动起来呢?3.揭题:今天我们就来研究研究用橡皮筋做动力的小车板书:用橡皮筋作动力二、给小车安装橡皮筋1.提问:那我们如何把橡皮筋作为小车的动力呢?学生讨论2.出示小车安装的示意图,学生根据示意图安装3.调试橡筋动力小车三、橡皮经缠绕圈数与小车行驶距离关系的实验1.发现问题。

小学科学用橡皮筋作动力优秀教案第一章:引言1.1 课程背景科学是一门探究自然现象和解决实际问题的学科。

在小学阶段,培养学生的科学素养和探究能力具有重要意义。

本课程通过让学生用橡皮筋作动力,激发学生对科学的兴趣,培养学生的创新思维和实践能力。

1.2 教学目标(1)了解橡皮筋的性质和用途;(2)掌握用橡皮筋作动力的基本方法;(3)培养学生的观察、思考、实验和交流能力。

第二章:橡皮筋的性质2.1 橡皮筋的定义橡皮筋是一种具有弹性的橡胶制品,通常呈条状,可以用来束缚物品或作为弹力玩具等。

2.2 橡皮筋的弹性橡皮筋的弹性是指它在受到外力作用后能够恢复原状的能力。

弹性的强弱与橡皮筋的材质、直径和长度有关。

2.3 橡皮筋的用途橡皮筋在生活中有广泛的应用,如绑头发、制作弹弓、作为玩具等。

第三章:用橡皮筋作动力3.1 基本方法(1)将橡皮筋固定在两个支点之间,使之一端短一端长;(2)拉伸短端,使其超过支点,释放后,橡皮筋的弹性使其回弹,带动长端运动;(3)利用橡皮筋的回弹力,实现物体的运动。

3.2 应用实例(1)制作弹弓:将橡皮筋固定在木棍两端,拉伸后释放,可以发射小石子;(2)制作简易吊车:将橡皮筋固定在支架上,利用其弹性提升重物;(3)制作橡皮筋动力车:将橡皮筋固定在车轮轴上,利用其回弹力驱动车辆行驶。

第四章:实验与观察4.1 实验一:探究橡皮筋的弹性材料:橡皮筋、尺子、铅笔。

步骤:(1)测量橡皮筋的自然长度;(2)拉伸橡皮筋至一定长度,记录长度;(3)释放橡皮筋,观察其回弹程度;(4)分析弹性与长度的关系。

4.2 实验二:探究橡皮筋的动力作用材料:橡皮筋、小车、绳子。

步骤:(1)将橡皮筋固定在小车轴上;(2)拉伸橡皮筋,使小车前进;(3)观察橡皮筋的回弹情况;(4)分析橡皮筋动力的大小与小车行驶距离的关系。

第五章:总结与反思5.1 总结通过本课程的学习,学生了解了橡皮筋的性质、用途和用橡皮筋作动力的基本方法。

小学科学用橡皮筋作动力优秀教案第一章:导入教学目标:1. 引起学生对橡皮筋的兴趣和好奇心。

2. 引导学生思考橡皮筋在生活中的应用。

教学内容:1. 引导学生观察和描述橡皮筋的外貌和性质。

2. 让学生举例说明橡皮筋在日常生活中的使用。

教学活动:1. 展示不同颜色的橡皮筋,引导学生观察其外观和弹性。

2. 让学生bring their own橡皮筋,并分享其在日常生活中的用途。

3. 引导学生思考橡皮筋是否能够产生动力。

教学评估:1. 观察学生对橡皮筋的观察和描述。

2. 记录学生举例的橡皮筋用途。

第二章:探索橡皮筋的弹性教学目标:1. 让学生了解橡皮筋的弹性特性。

2. 培养学生通过实验观察和分析橡皮筋的弹性。

教学内容:1. 介绍橡皮筋的弹性概念。

2. 让学生进行实验,观察橡皮筋的弹性。

1. 解释橡皮筋的弹性是指其能够恢复原状的能力。

2. 提供不同长度的橡皮筋,让学生进行实验,观察其弹性。

3. 学生记录橡皮筋的伸长长度和恢复原状的时间。

教学评估:1. 观察学生对橡皮筋弹性的理解。

2. 检查学生实验记录的数据和分析。

第三章:橡皮筋作动力教学目标:1. 让学生了解橡皮筋可以作为动力来源。

2. 培养学生通过实验探究橡皮筋作动力的原理。

教学内容:1. 解释橡皮筋作为动力来源的原理。

2. 让学生进行实验,探究橡皮筋作动力的效果。

教学活动:1. 解释橡皮筋在拉伸时储存能量,释放时产生动力。

2. 提供简单的机械装置,让学生进行实验,观察橡皮筋作动力的效果。

3. 学生记录实验结果,并分析橡皮筋作动力的原理。

教学评估:1. 观察学生对橡皮筋作动力原理的理解。

2. 检查学生实验记录的结果和分析。

第四章:创意橡皮筋动力项目1. 激发学生的创造力和创新思维。

2. 培养学生通过橡皮筋动力项目解决问题。

教学内容:1. 引导学生思考橡皮筋动力在实际问题中的应用。

2. 让学生设计并制作自己的橡皮筋动力项目。

教学活动:1. 提供实际问题,引导学生思考橡皮筋动力解决方案。

高中物理创新实验演示教案

实验目的:探究利用橡皮筋作为弹簧进行测量的可行性,探究橡皮筋的弹性系数与拉伸程度之间的关系。

实验原理:弹簧的弹性系数可以用胡克定律描述,即F=kx,其中F为弹簧受力,k为弹簧的弹性系数,x为弹簧的伸长程度。

我们将利用橡皮筋代替传统的金属弹簧进行实验。

实验器材:橡皮筋、千分尺、挂钩、载物盘、测力计

实验步骤:

1. 在实验桌上悬挂一根橡皮筋,将橡皮筋的一端固定在实验桌上,另一端挂上载物盘。

2. 在载物盘上挂上一定重量的物体,使用千分尺测量橡皮筋的伸长程度,并记录下拉伸力F。

3. 根据弹簧的胡克定律计算橡皮筋的弹性系数k。

4. 重复以上步骤,可以尝试不同的载物重量,观察橡皮筋的伸长程度和拉伸力的关系。

实验要点:

1. 记录实验数据时要准确,可以多次测量取平均值。

2. 实验时要注意安全,避免橡皮筋断裂或伤人。

实验拓展:

1. 可以尝试不同类型的橡皮筋进行实验,比较它们的弹性系数的差异。

2. 可以探究橡皮筋的弹性系数与其尺寸、材质等因素的关系。

实验总结:

通过本实验,我们验证了利用橡皮筋作为弹簧进行弹性系数测量的可行性,同时也了解了弹簧的弹性系数与伸长程度之间的关系,对物理知识有了更深入的理解。

2019-2020年五年级科学上册《用橡皮筋作动力》参考教案教科版教学目标科学概念:弹力是物体形状改变产生的要恢复原来形状动力;橡皮筋的弹力越大,作用时间越长,小车运动的距离越远。

过程与方法:用橡皮筋给小车安装动力;做橡皮筋绕的圈数与小车行驶距离关系的实验。

情感、态度、价值观:认同认真实验、收集数据、进行解释的重要性。

教学重点做橡皮筋的圈数与小车行驶距离关系的实验。

教学难点数据的整理和解释教学准备实验用小车一辆、细橡皮筋几根、细线、测量距离的绳子教学过程一、导入1.出示小车,提问:在前面的课中,我们是用哪种力使小车运动起来的?2.除了用拉力,我们还能用什么力能使小车动起来呢?3.揭题:今天我们就来研究用橡皮筋做动力的小车板书:用橡皮筋作动力二、给小车安装橡皮筋1.提问:那我们如何把橡皮筋作为小车的动力呢?学生讨论2.出示小车安装的示意图,学生根据示意图安装3.调试橡皮筋动力小车三、橡皮经缠绕圈数与小车行驶距离关系的实验1.发现问题。

引导:每个小组的橡皮筋动力小车都装好了吗?下面就用你们的小车来一个比赛,比一比哪个小组的小车跑的最远。

学生比赛2.交流讨论,发现问题(1)起点、终点不固定(2)橡皮筋断了(3)橡皮筋缠绕的圈数多的跑的远3.实验验证指导学生看书本记录表,并开始实验4.解释说明提问:为什么橡皮筋缠绕的圈数多,小车跑得远呢?(1)学生解释(2)实验:橡皮筋的力是怎样产生的。

(3 出示弹力的概念。

四.小结附送:2019-2020年五年级科学上册《用橡皮筋作动力》教学简案教科版【教学目标】科学概念:弹力是物体形状改变产生的要恢复原来形状动力;橡皮筋的弹力越大,作用时间越长,小车运动的距离越远。

过程与方法:用橡皮筋给小车安装动力;做橡皮筋绕的圈数与小车行驶距离关系的实验。

情感、态度、价值观:认同认真实验、收集数据、进行解释的重要性。

【教学重点】做橡皮筋的圈数与小车行驶距离关系的实验。

【教学难点】数据的整理和解释【教学准备】实验用小车一辆、细橡皮筋几根、细线、测量距离的绳子【教学过程】一、导入1、出示小车,提问:在前面的课中,我们是用哪种力使小车运动起来的?2、除了用拉力,我们还能用什么力能使小车动起来呢?3、揭题:今天我们就来研究研究用橡皮筋做动力的小车板书:用橡皮筋作动力二、给小车安装橡皮筋1、提问:那我们如何把橡皮筋作为小车的动力呢?学生讨论2、出示小车安装的示意图,学生根据示意图安装3、调试橡筋动力小车三、橡皮经缠绕圈数与小车行驶距离关系的实验1、发现问题。

《测量力的大小》教学设计《测量力的大小》教学设计1【教学目标】科学概念:力的大小是可以测量的;弹簧测力计是利用弹簧“受力大,伸长长”的特征制成的;力的单位是“牛”。

过程与方法:使用弹簧测力计测量力的大小;制作简易的橡皮筋测力计。

情感、态度、价值观:树立细致、有步骤工作的态度。

【教学重点】使用弹簧测力计测量力的大小【教学难点】【教学准备】弹簧测力计、钩码、橡皮筋、回形针、长条形硬纸板【教学过程】一、导入1、谈话:今天要和大家一起来认识一件非常重要的测量工具,我们要比一比谁最会提出问题,发现问题。

2、出示《我们的小缆车》的记录表,提问:在这个表格中,我们是用什么表示拉力大小的?3、提问:那么2个、3个、5个垫圈的力到底有多大,我们能不能测量出来?4、揭题:测量力的大小二、认识弹簧测力计1、学生交流汇报:用弹簧测力计2、提问:弹簧测力计你见过吗?让我们一起来见见它。

3、课件出示:弹簧测力计。

引导:请你仔细观察,你能从弹簧测力计上获得哪些信息?学生观察各小组的弹簧测力计:提环、指针、刻度板、挂钩1牛=100克力三、使用弹簧测力计1、教师出示弹簧测力计引导语:刚才我们通过观察认识了弹簧测力计,那你用过弹簧测力计吗?你会用它来物体的重力大小吗?2、学生尝试使用测量一个砝码的重力大小。

3、汇报测量数据,发现问题,引出如何使用弹簧测力计测量力的大小。

出示:使用弹簧测力计测重力时因注意:(1)拿起测力计,先检查指针是不是在“0”位置。

(2)读数时,视线与指针相平。

(3)测量的力不能超过测力计刻度标出的最大数量,因此要先估计重力大小。

4、用弹簧测力计测量身边物体的重力,并记录在78页表格。

5、交流汇报6、用弹簧测力计测量拉动文具袋的力。

四、制作弹簧测力计1、讨论制作方法2、如何画出测力计的刻度五、小结《测量力的大小》教学设计2教材分析1、《测量力的大小》是五年级上册第四章《运动和力》单元的第四课,本单元的安排是先让学生认识感受几种常见在力,建立起力的初步概念,然后深入研究力与运动的关系。

龙源期刊网

“利用橡皮筋制作测力计”教学案例

作者:刘立华

来源:《教育实践与研究·中学课程版》2017年第12期

关键词:物理综合实践活动;测力计的制作;教学案例

中图分类号:G633.3 文献标识码:B 文章编号:1009-010X(2017)35-0054-03

物理综合实践活动是以物理学科知识为基础,体现物理学科特点,带有物理学科特色的实践类活动。

该实践活动以课堂教学为原点,从培养学生科学核心素养的角度出发,为学生创建超越教材、超越课堂、超越学校的更加开放的活动空间,并向学生家庭生活领域和社会生活领域延伸。

现物理学科综合实践活动已成为物理教学的一种新的课程形式。

但由于其耗时长、准备繁琐、学生安全得不到保障等一系列的问题,造成此类课程没有被学校和物理教师重视。

虽然义务教育《物理课程标准》在课程内容中对其明确提出了活动建议,但从课程实施的层面看,无论是教材还是教师教学用书上,此类课程的资源都是相当匮乏的。

为了完善物理综合实践活动课的课程资源,笔者在物理教学中进行了一系列的尝试,现以“利用橡皮筋制作测力计”综合实践活动为例,谈谈在开展物理综合实践活动中如何引导学生进行实践体验,从而培养学生的实践能力。

一、活动主题的选择

学习完《弹力》的知识后,学生们知道了在弹性限度内,弹簧受到的拉力越大,弹簧的伸长量越长这一原理,并利用这一原理制成了弹簧测力计。

本次活动的目的就是使学生学会弹簧测力计的正确使用方法并为今后重力、摩擦力的测量提供支持,同时也为力学的实验研究打下基础。

二、活动目标的确定

(一)知识目标

1.根据“弹性限度内,弹簧受到的拉力越大,弹簧的伸长量越长”原理,利用所给材料,自制一个橡皮筋测力计。

2.利用自制测力计测量身边物品的重力,为学生建立家庭实验室提供技术保障。

3.为自制的橡皮筋测力计编制使用说明书,训练学生在遇到新的器材时有查看使用说明书的意识,并为读懂使用说明书打好基础。

(二)能力目标。