第一章 中国文化的地理背景(第一节)

- 格式:ppt

- 大小:6.82 MB

- 文档页数:42

第一章中国文化的地理背景生产生活1.古代保护自然方面的重要观点:孟子提出的“不违天时”观念。

2.古代保护资源的措施:①农忙季节,不征调百姓服役,以保证粮食的丰收;②在大池塘捕鱼,不用过密的鱼网,以保护鱼类繁殖。

而一些大规模的狩猎活动,一般都安排在秋季进行,也是为了保护兽类的繁殖;③砍伐树木要按一定的时候砍伐,朝廷甚至禁止擅自砍伐山林,并把山岭资源归王朝所有,在一定程度上保护了森林不受滥砍滥伐的伤害;④皇家大量修建大规模的园囿和灵寝,也对保护环境起了相当的作用;⑤由政府提倡和领导的植树造林运动,使全国进行大面积绿化;⑥在保护西北地区环境方面起作用最大的,是南北朝至唐朝中期广布的牧马场地。

3.古代利用自然方面的成就:一是土地的开垦,二是水利的兴修,三是运河的开凿。

4.春秋战国时期,楚国、吴国、齐国、魏国都有运河的修建,如邗沟、鸿沟等;吴国的运河已经与黄河、济水相接。

5.秦汉至南北朝,也多有运河的开凿。

秦汉时有连接湘江、漓江的灵渠,加强长江漕运的漕渠、阳渠,纵贯河北平原的白沟、平虏渠、泉州渠、新河、利漕渠等等,还改造了先秦旧有的各种水运沟渠。

6.魏晋南北朝连接江、淮、河、海的运河网已经形成。

疏凿了以宋都汴京为中心的汴河(或称通济渠)、广济河、金水河、惠民河共称通漕四渠。

还开通了北起通州,南达杭州的京杭大运河。

7.片面的重农思想造成了古代开发利用自然方面的主要失误:土地的过当开垦及林木资源的过量开采。

林木的滥砍滥伐,在北方造成了更加严重灾难性后果,对长江、黄河以及淮河也有越来越大的危害。

地理1.古代的九州:即冀、兖、青、徐、扬、荆、豫、梁、雍九州。

2.司马迁把当时的天下划分为四大基本经济区:山西地区、山东地区、龙门—碣石以北农牧交错地带、江南地区。

3.中国自然区域的现代地理学划分:东部季风区、西北干旱区、青藏高寒区。

4.中国地形地势特点:①处于世界最大的亚欧大陆东部,东临太平洋。

②地势西高东低,地形呈阶梯状分布:a.第一个阶梯是西部的青藏高原,平均海拔在4000米以上,是我国大江大河的发源地。

《中国文化地理》讲授纲要《中国文化地理》研究中国文化与其地理环境之间的关系,它将中国文化作为一个有机整体全面综合研究它在中国这个特殊地理环境中形成、发展、运动和区域分异的过程及其规律性。

中国文化是一个富有东方特色和独特个性的整体。

《中国文化地理》将通过对中国文明起源、中国文化特征、中国文化的扩散、中国文化区域差异等与中国地理环境结构特征的相互关系的辩证唯物主义分析,正确认识中国文化的形成发展规律和区域文化发展不平衡规律,为我国实施经济-文化的全方位开放提供科学依据,为提高整个中华民族文化素质献计献策。

第一章绪论一、文化与地理环境1、文化的内涵文化的定义,文明与文化,文化类型。

2、地理环境与文化形成发展的关系人类文化与地理环境关系的客观性。

地理环境对文化形成发展影响的正确观点。

从宏观和长期视角看地理环境的决定作用;从局部和短期看人地之间的或然关系。

二、文化地理与中国文化地理1、文化地理学及其研究领域文化地理学。

文化源地,文化扩散,文化景观,文化生态,文化区域是其研究领域。

2、中国文化地理学的研究对象中国文化地理研究中国文化与其地理环境之间的关系。

把中国文化作为一个整体,综合研究中国文化在中国这一特殊地理环境中形成、发展、运动和区域分异的过程及其规律性。

3、中国文化地理学研究的目的为我国实施经济-文化对外开放战略提供科学依据。

为各地区经济-文化繁荣发展献计献策。

第二章中国文明的起源及其地理背景一、春光明媚的大好时机人类经历了漫长的第四纪冰期的苦难历程后,在距今1万年前迎来了温暖的全新世,人类社会进入了飞速发展的阶段,由旧石器时代过渡到新石器时代,掀起了人类文明史上第一次“农业革命”,我们的祖先在黄河-长江流域创造了灿烂的古文化,屹立于世界古典文明之林。

尤其是距今5000-4000年前后,是我国1万年来气候最好的时期,多姿的古文化盛开在以中原为核心的辽阔土地上。

新石器时代遗址遍布黄河上下、大江南北即是证明。

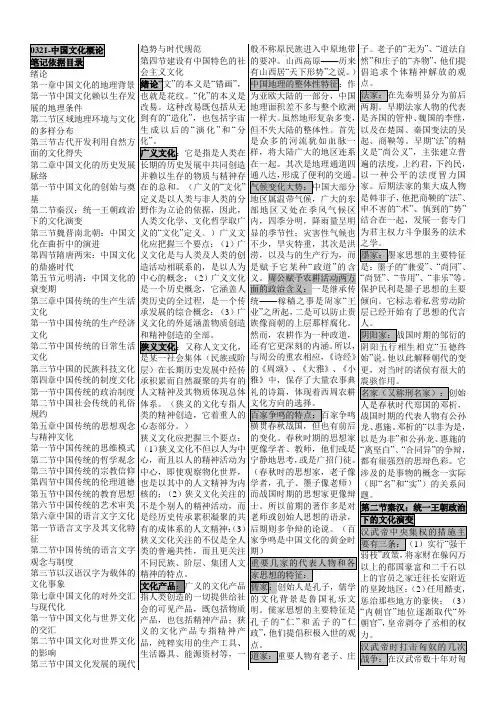

中国文化概论精讲六全书框架绪论第一章 中国文化的地理背景第二章 中国文化的历史发展脉络第三章 中国传统的生产生活文化第四章 传统中国的制度文化第五章 中国传统的精神文化第六章 中国的语言文字文化第七章 中国文化的对外交汇与现代化第六讲第五章第五章——中国传统的精神文化第一节 中国传统的哲学观念第二节 中国传统的宗教信仰第三节 中国传统的伦理道德第四节 中国传统的教育思想第五节 中国传统的艺术审美第三节 中国传统的伦理道德一、儒家思想与伦理道德规范1.儒家创始人孔子在继承西 周时代伦理观念的基础上,建构起了第一个完整的道德规范体系,形成了相对系统的伦理道德思想。

孔子伦理思想的核心是仁、义、礼,三基德或三母德。

孔子还提出了孝、悌、忠、 恕、恭、敬、诚、信、刚、直等德目,把人与人之间 的道德规范进一步具体化。

第三节 中国传统的伦理道德一、儒家思想与伦理道德规范2.孟子在孔子的基础上对儒家的伦理道德思想进行了丰富和发展。

他认为仁、义、礼、智四种母德是与生俱来的,同时强调后天修养对加强个 人道德修养无比重要。

孟子又将具体的人际关系归纳为“五伦”,“五伦”中的每种社会角色都有着明确的行为规范:所谓的“五伦十教”。

“仁”为众德之首。

第三节 中国传统的伦理道德一、儒家思想与伦理道德规范3.西汉时期,董仲舒将伦理关系发展为“三纲五常”。

“三纲”表现了君臣、父子、夫妇之间的尊卑和隶属关系。

“五常”是指五种道德规范,即中国封建伦理的五种道德规范,具体包括仁、 义、礼、智、信。

第三节 中国传统的伦理道德一、儒家思想与伦理道德规范3.西汉时期,董仲舒将伦理关系发展为“三纲五常”。

“三纲”表现了君臣、父子、夫妇之间的尊卑和隶属关系。

“五常”是指五种道德规范。

①五伦十教:孟子将具体的人际关系归纳为“五伦”,即父子、夫妇、兄弟、 君臣、朋友。

“五伦”中的每种社会角色都有着明确的行为规范:君惠臣忠, 父慈子孝,兄友弟恭,夫义妇顺,朋友有信。

中国文化概论精讲二 主讲:宋看山课本介绍指定用书:《中国文化概论》(2015年版) 主编:王宁出版机构:外语教学与研究出版社专业代码:00321考试形式:闭卷考试通过方式:总分为100分,60分合格题型介绍题型题数题分单选3030多选510名词解释510简答630论述220绪论第一章 中国文化的地理背景第二章 中国文化的历史发展脉络第三章 中国传统的生产生活文化第四章 传统中国的制度文化第五章 中国传统的精神文化第六章 中国的语言文字文化第七章 中国文化的对外交汇与现代化绪论第一章 中国文化的地理背景第二章 中国文化的历史发展脉络第三章 中国传统的生产生活文化第四章 传统中国的制度文化第五章 中国传统的精神文化第六章 中国的语言文字文化第七章 中国文化的对外交汇与现代化第二讲第一章第一章——中国文化的地理背景一、中国文化赖以生存发展的地理条件二、区域地理环境与文化的多样分布三、古代开发利用自然的文化得失第二节区域地理环境与文化的多样分布一大地域与地域文化形成的因素(一)众多地理条件相对独立的区域1、中国自然区域的现代地理学划分中国领土可划分为东部季风区、西北干旱地区和青藏高寒区。

2、古代的九州:即冀、兖(yǎn)、青、徐、扬、荆、豫、梁、雍九州。

——《尚书·禹贡》篇。

第二节区域地理环境与文化的多样分布一大地域与地域文化形成的因素(二)构成区域文化的几个因素1、自然环境2、地理条件的特殊或得天独厚3、特定区域的人群有明确的区域意识4、典范人物潜移默化的影响第二节区域地理环境与文化的多样分布一大地域与地域文化形成的因素(二)构成区域文化的几个因素1、自然环境自然环境决定着一个地区的人们的生存质量和状态;如黄河流域的半地穴式建筑,长江流域的干栏式结构建筑。

第二节区域地理环境与文化的多样分布一大地域与地域文化形成的因素(二)构成区域文化的几个因素2、地理条件的特殊或得天独厚如燕齐地区神仙崇拜、明清的晋商的盛行、扬州的繁华等都是因为得天独厚的地理条件。

《中国文化概论》官方笔记•精讲2第一章中国文化的地理背景一、思维导图地理与人群分布 大地域与地域文化形成的因素古代一些重要区域文化概说地域文化对统一文化的作用古代叫自然方面的作为古代利用改造自然方面的成就古代改造自然的一些失误二、知识点 地理环境是人类存在和文化创造的先决条件。

生活在一定地理范围中的人群,必须依赖着自然提供给他们的条件,进行他们的文明建构,展开他们的文化历程。

越是早期,人类文化的创造越是受限于它的地理条件;越到后来,人类施加于自然环境方面的影响越深。

同时,地理对人文的影响,也不是简单的人与物质自然的关系,其间还有复杂的中介内容。

第一节中国文化赖以生存发展的地理条件【知识点U 地理与人群分布☆☆☆1历史上的人群分布(1)地理特征①中国处于世界最大的大陆一一亚欧大陆的东部,陆地面积约960万平方公里,领属的海疆更是辽阔,渤海、黄海、东海和南海(又称中国南海)自古以来属于中国,其中东海的钓鱼岛及其附属岛屿也自古就是中国领土。

②中国地势西高东低,地形呈阶梯状分布。

地势最高的是青藏高原,号称“世界屋脊”o地理条件对中国文化的诸多影响 广阔的地理舞台与中国文化的悠久历史第一章中国文化的地理背景-第二节区域地理环境与文化的多样分布 1第三节古代开发利用自然的文化得失(2)人群分布①东北壬原的西侧是大兴安岭,东侧是长白山脉。

东北平原土地肥沃,居住着许多以狩猎和耕种为生的民族。

几个在中国历史上发挥过重要的作用的人群,如鲤卑、契丹、金人、满族等,都起源于这一区域。

②蒙古高原,历来是北方草原民族进入中原地带的要冲。

③华北平原有黄河和海河水系,东部还有泰沂山地,是中国文化的又一摇篮。

这个地区自古以来就有发达的农业,是汉民族的聚集区,在很长的一段时间,也是人口最为稠密的地区之一。

④黄土高原地带,是中华文化重要的发置地之一。

这一地区,是四塞之地,有得天独厚的地理条件就,可谓表里山河!⑤山西高原的东西两侧是太行山和吕梁山,中间夹着一条宽平的谷地,即汾河谷地。

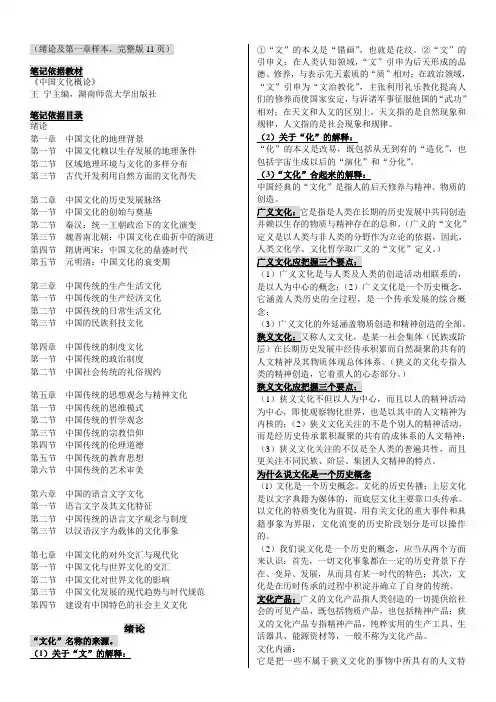

(绪论及第一章样本,完整版11页)王宁主编,湖南师范大学出版社第一章中国文化的地理背景第一节中国文化赖以生存发展的地理条件第二节区域地理环境与文化的多样分布第三节古代开发利用自然方面的文化得失第二章中国文化的历史发展脉络第一节中国文化的创始与奠基第二节秦汉:统一王朝政治下的文化演变第三节魏晋南北朝:中国文化在曲折中的演进第四节隋唐两宋:中国文化的鼎盛时代第五节元明清:中国文化的衰变期第三章中国传统的生产生活文化第一节中国传统的生产经济文化第二节中国传统的日常生活文化第三节中国的民族科技文化第四章中国传统的制度文化第一节中国传统的政治制度第二节中国社会传统的礼俗规约第五章中国传统的思想观念与精神文化第一节中国传统的思维模式第二节中国传统的哲学观念第三节中国传统的宗教信仰第四节中国传统的伦理道德第五节中国传统的教育思想第六节中国传统的艺术审美第六章中国的语言文字文化第一节语言文字及其文化特征第二节中国传统的语言文字观念与制度第三节以汉语汉字为载体的文化事象第七章中国文化的对外交汇与现代化第一节中国文化与世界文化的交汇第二节中国文化对世界文化的影响第三节中国文化发展的现代趋势与时代规范第四节建设有中国特色的社会主义文化绪论“文化”名称的来源。

(1)关于“文”的解释:①“文”的本义是“错画”,也就是花纹。

②“文”的引申义:在人类认知领域,“文”引申为后天形成的品德、修养,与表示先天素质的“质”相对;在政治领域,“文”引申为“文治教化”,主张利用礼乐教化提高人们的修养而使国家安定,与诉诸军事征服他国的“武功”相对;在天文和人文的区别上,天文指的是自然现象和规律,人文指的是社会现象和规律。

(2)关于“化”的解释:“化”的本义是改易,既包括从无到有的“造化”,也包括宇宙生成以后的“演化”和“分化”。

(3)“文化”合起来的解释:中国经典的“文化”是指人的后天修养与精神、物质的创造。

并赖以生存的物质与精神存在的总和。

0321-中国文化概论笔记依据目录绪论第一章中国文化的地理背景第一节中国文化赖以生存发展的地理条件第二节区域地理环境与文化的多样分布第三节古代开发利用自然方面的文化得失第二章中国文化的历史发展脉络第一节中国文化的创始与奠基第二节秦汉:统一王朝政治下的文化演变第三节魏晋南北朝:中国文化在曲折中的演进第四节隋唐两宋:中国文化的鼎盛时代第五节元明清:中国文化的衰变期第三章中国传统的生产生活文化第一节中国传统的生产经济文化第二节中国传统的日常生活文化第三节中国的民族科技文化第四章中国传统的制度文化第一节中国传统的政治制度第二节中国社会传统的礼俗规约第五章中国传统的思想观念与精神文化第一节中国传统的思维模式第二节中国传统的哲学观念第三节中国传统的宗教信仰第四节中国传统的伦理道德第五节中国传统的教育思想第六节中国传统的艺术审美第六章中国的语言文字文化第一节语言文字及其文化特征第二节中国传统的语言文字观念与制度第三节以汉语汉字为载体的文化事象第七章中国文化的对外交汇与现代化第一节中国文化与世界文化的交汇第二节中国文化对世界文化的影响第三节中国文化发展的现代趋势与时代规范第四节建设有中国特色的社会主义文化绪论“文”的本义是“错画”,也就是花纹。

“化”的本义是改易。

这种改易既包括从无到有的“造化”,也包括宇宙生成以后的“演化”和“分化”。

广义文化:它是指是人类在长期的历史发展中共同创造并赖以生存的物质与精神存在的总和。

(广义的“文化”定义是以人类与非人类的分野作为立论的依据,因此,人类文化学、文化哲学取广义的“文化”定义。

)广义文化应把握三个要点:(1)广义文化是与人类及人类的创造活动相联系的,是以人为中心的概念;(2)广义文化是一个历史概念,它涵盖人类历史的全过程,是一个传承发展的综合概念:(3)广义文化的外延涵盖物质创造和精神创造的全部。

狭义文化:又称人文文化,是某一社会集体(民族或阶层)在长期历史发展中经传承积累而自然凝聚的共有的人文精神及其物质体现总体体系。

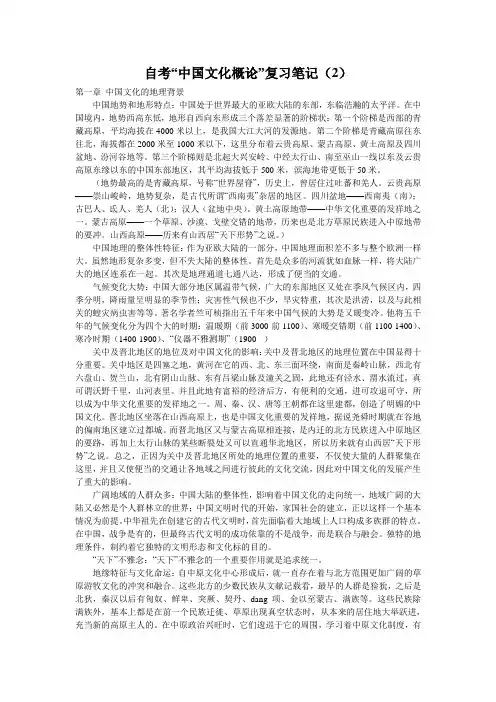

自考“中国文化概论”复习笔记(2)第一章中国文化的地理背景中国地势和地形特点:中国处于世界最大的亚欧大陆的东部,东临浩瀚的太平洋。

在中国境内,地势西高东低,地形自西向东形成三个落差显著的阶梯状:第一个阶梯是西部的青藏高原,平均海拔在4000米以上,是我国大江大河的发源地。

第二个阶梯是青藏高原往东往北,海拔都在2000米至1000米以下,这里分布着云贵高原、蒙古高原、黄土高原及四川盆地、汾河谷地等。

第三个阶梯则是北起大兴安岭、中经太行山、南至巫山一线以东及云贵高原东缘以东的中国东部地区,其平均海拔低于500米,滨海地带更低于50米。

(地势最高的是青藏高原,号称“世界屋脊”,历史上,曾居住过吐蕃和羌人。

云贵高原——崇山峻岭,地势复杂,是古代所谓“西南夷”杂居的地区。

四川盆地——西南夷(南);古巴人、氐人、羌人(北);汉人(盆地中央)。

黄土高原地带——中华文化重要的发祥地之一。

蒙古高原——一个草原、沙漠、戈壁交错的地带,历来也是北方草原民族进入中原地带的要冲。

山西高原——历来有山西居“天下形势”之说。

)中国地理的整体性特征:作为亚欧大陆的一部分,中国地理面积差不多与整个欧洲一样大。

虽然地形复杂多变,但不失大陆的整体性。

首先是众多的河流犹如血脉一样,将大陆广大的地区连系在一起。

其次是地理通道七通八达,形成了便当的交通。

气候变化大势:中国大部分地区属温带气候,广大的东部地区又处在季风气候区内,四季分明,降雨量呈明显的季节性;灾害性气候也不少,旱灾特重,其次是洪涝,以及与此相关的蝗灾病虫害等等。

著名学者竺可桢指出五千年来中国气候的大势是又暖变冷。

他将五千年的气候变化分为四个大的时期:温暖期(前3000-前1100)、寒暖交错期(前1100-1400)、寒冷时期(1400-1900)、“仪器不雅测期”(1900- )关中及晋北地区的地位及对中国文化的影响:关中及晋北地区的地理位置在中国显得十分重要。

关中地区是四塞之地,黄河在它的西、北、东三面环绕,南面是秦岭山脉,西北有六盘山、贺兰山,北有阴山山脉、东有吕梁山脉及潼关之固,此地还有泾水、渭水流过,真可谓沃野千里,山河表里。

第一章中国文化的历史地理环境中国文化产生和发展的地理生态环境,是指中国进入文明社会以来的整个历史时期的地理环境,即历史地理环境。

地理环境包括两个主要方面:自然地理环境和人文地理环境(又分为经济地理环境和社会文化环境)。

自然地理环境,如气候、地形、地貌、水文、植被、海陆分布等,发展变化的速度比较缓慢。

人文地理环境,如疆域、政区、民族、人口、城市、交通、农业、牧业等方面,发展变化的速度比自然地理因素发展变化的速度要快得多。

第一节中国历史地理环境的基本特征一、疆域、政区1、疆域①夏、商、周(约公元前21世纪至前16世纪)没有完全得到考古发现的证实,但可以肯定它已经统治了范围不小的地区。

②秦朝公元前221年,秦始皇终于建立起中国历史上第一个统一的国家。

公元前210年,秦朝的疆域北起河套、阴山山脉和辽河下游流域,南至今越南东北和广东大陆,西起陇山、川西高原和云贵高原,东至于海。

③汉、晋、唐、宋、元此后的历代中原王朝的疆域虽然时有盈缩,但基本的趋势是逐渐扩大、逐渐巩固,不少王朝都拥有过今天中国领土以外的疆域。

如从西汉中期至西晋末年的400多年间,朝鲜半岛的东北部曾经是中原王朝的正式政区。

自西汉中期至唐朝末年的千余年间,今越南北部都是中原王朝的一部分。

唐朝和元朝的北界都远达今俄罗斯的西伯利亚,唐朝的西界一度直抵中亚的咸海。

④清乾隆二十四年(1759年),清朝最终奠定了今日中国疆域的基础,形成了一个北起萨彦岭、额尔古纳河、外兴安岭,南至南海诸岛,西起巴尔喀什湖、帕米尔高原,东至库页岛,拥有1000多万平方公里的统一国家。

1840年鸦片战争以后,帝国主义侵入中国,用武力迫使清朝政府签订了一系列不平等条约,攫取了中国的大片领土;甚至连条约都不签订,凭借实力造成侵占的既成事实。

但中国人民进行了不屈不挠的斗争,使国土免遭更大的损失。

今天,中国国土的面积为960万平方公里,次于俄罗斯、加拿大而居世界第三位。

2、政区政区(行政区域)是国家为进行分级管理而划分的地方,它的出现是以国家的建立为前提的。

第一章中国文化的地理背景水田小学韩平会第一节中国文化赖以生存发展的地理条件1.识记中国地势及地形特点。

中国处于世界最大的欧亚大陆的东部,东临太平洋,在中国境内,地势西高东低,地形呈阶梯状分布。

(1)地势最高的是青藏高原,号称“世界屋脊”。

(2)从青藏高原往北往东,是第二阶梯,最南端的云贵高原,它的北部是四川盆地,再往北赵趆过秦岭是黄土高原。

(3)黄土高原的北邻是蒙古高原。

黄河在东西方向横穿黄土高原。

黄河的东侧是山西高原。

(4)山西高原的北部与蒙古高原相接,这个地区是内迁的北方民族进入中原地区的要路;太行山中某些断裂处,又可以直通华北地区:所以历来有山西居“天下形势”之说。

(5)太行山北端是东西向的燕山山脉,再向北趆过蒙古高原东侧一段多山地区,就是东北平原,东北平原的西侧是大兴安岭,东侧是长白山脉。

(6)东北平原与华北平原接壤,华北平原直接与长江中下游平原相连。

2.识记气候变化大势。

(1)中国大部分地区属温带气候,广大的东部地区又处在季风气候区内,四季分明,降雨量呈明显的季节性;灾害性气候也不少,旱灾特重,其次是洪涝,以及与此相关的蝗灾病虫害等。

(2)竺可桢《中国近五千年来气候变化的初步研究》一文,指出五千年来中国气候的大势是由暖变冷,具体表现是温暖时期一个比一个短,温暖程度一个比一个低。

竺可桢将五千年的气候变化分为四个大的时期,第一个时期约从公元前3000年到公元前1100年,属温暖期,这个时期的下限正好是商朝末年。

第二个时期从公元前1100年到公元1400年,为寒暧交错期,这个时期是西周到明朝的初期。

第三个时期从公元1400年到1900年,这个时期为寒冷时期,竺可桢称此期为“方志时期”。

第四时期从1900年开始,竺可桢称这为“仪器观测期”。

3.领会中国地理的整体性特征。

首先,众多的河流犹如血脉一样,将大陆广大的地区连系在一起,长江黄河贯穿于中国三大阶梯之中,沟通着中国大陆的东西。

而汉水、淮河更是把这两条大河联系在一起。

书本绪论一为什么说文化就是“自然的人化”?文化的实质性含义是指:人化或人类化,即人类主体通过社会实践活动,适应、利用、改造自然界客体而逐步实现自身价值观念的过程。

其体现即有自然面貌、形态、功能的不断改观;也有人类个体与群体素质的不断提高和完善。

二怎样理解广义文化与狭义文化的联系和区别?广义的文化,着眼于人类与一般动物,人类社会与自然界的本质区别,着眼于人类卓立于自然的独特的生存方式,其涵盖面非常广泛,所以又被称为大文化。

狭义的文化排除人类社会——历史生活中关于物质创造活动及其结果的部分,专注于精神创造活动及其结果,主要是心态文化,又称“小文化”。

三文化结构的四层次包括哪些内容?对文化的结构解剖,有两分说,即分为物质文化和精神文化;有三层次说,即分为物质、制度、精神三层次;有四层次说,即分为物质、制度、风俗习惯、思想与价值。

有六大子系统说,即物质、社会关系、精神、艺术、语言符号、风俗习惯等。

(注意:这里还是记住为好)四怎样认识和评价中国传统文化?中国传统文化是中华民族历史的结晶,具有历史性和现实性,不是博物馆里的陈列品,传统文化所蕴含的、代代相传的思维方式、价值观念、行为准则、一方面具有强烈的历史性、遗传性;另一方面具有鲜活的现实性、变异性,它无时无刻不在影响着今天的中国人,为我们开创新文化提供历史的根据和现实的基础。

第一章中国文化的历史地理环境一历史上哪些地理因素对中国文化的形成和发展产生过较大的影响?举例说明。

1 黄河中下游一带是是中国历史上百姓生存和繁衍的最适宜地区,在中国占主导地位的传统文化,无论是物质的,还是精神的,都是建立在农业生产的基础上的,它们形成于农业区,也随着农业区的扩大而传播。

农业文明对中国文化的延续性起了很大的作用。

2 地理环境对中国文化多样性的影响主要表现为,地理障碍对人类活动、特别是交通运输的影响。

不同的地理环境与物质条件,形成了不同人群的不同生活方式与思想观念,受到了不同程度的外来文化影响。