高考语文写作指导1

- 格式:pdf

- 大小:659.58 KB

- 文档页数:7

高考语文写作技巧整理指导高考作文提分技巧1、充分发挥自己的优势。

认识水平高、擅长理性思维的同学可选择议论文,擅长形象思维、会刻画人物的同学可选择微型小说,擅长抒情的同学可选择散文。

2、精写前几段,给评卷老师留下一个好印象。

要精雕细刻,要出彩。

比如,可开门见山,直奔主题;可制造悬念,引人入胜;可提出问题,引人注意;或巧用排比、比喻、拟人等修辞手法,或巧述故事,引人入胜,或巧用题记,揭示主旨,或巧用诗文显诗意。

写好结尾和过渡段。

阅卷老师一般是S型的扫描全文。

结尾可画龙点睛,发人深思;或总结全文,照应开头;或虚笔拓展,扩大容量;或精辟议论,深化主旨。

3、要给自己充足的构思时间,不要急于动笔。

“宁停三分,不争一秒”,因为写作是“开弓没有回头箭”的,写到一半,突然发现,呀,把题目理解错了,或没领会好命题的要求。

最可怕的是*写到一半,又想另起炉灶。

时间没了,心情也坏了,干着急。

建议打草稿,防止“三边工程”(边立项,边设计,边施工)。

考场作文不宜见异思迁,边写边改。

要贯彻一种构思。

一旦构思已定,就不要轻易改变。

4、要力避前松后紧、虎头蛇尾。

有些同学构思、提纲拟好后,开头反复推敲,精雕细琢,后来发现时间不够,于是草草收兵。

此外,要谨慎对待修改。

今年实行网上评卷,更应慎重。

修改一般只着眼于字词方面的,可用米尺比好之后划两横。

结构方面不能修改。

要保持卷面的整洁美观,要努力做到改动少而效果好。

5、如果偏题或者离题,作文的主要分数就失去了。

为防止跑题,可从如下几点做出努力:一是将材料、引语和话题联系起来思考,不可单看话题;二是看自己确立的观点能否用话题所给材料来证明;三是想一想这则材料当初发在媒体上登载是要达到一个什么效果的。

万一跑题了,要考虑逆挽,使*形成一种欲扬先抑的结构形态。

6、一定要完篇。

熟话说,好*是风头、猪肚、豹尾。

没有豹尾,老鼠尾巴也要有一个,绝不能写半头文。

用半篇*给你评分,怎么会得高分?7、要重视拟题,特别要注意不能缺题。

2024年高考新高考Ⅰ卷作文解析与范文文题随着互联网的普及、人工智能的应用,越来越多的问题能很快得到答案。

那么,我们的问题是否会越来越少?以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

写作指导材料只有两句话,我们逐句分析一下:第一句话聚焦现象:前半句表述成了状语,规定了现象背景,将现象的概括限定在“互联网普及、人工智能应用”条件下;后半句是一个主谓句,是整句的表意重点,即第一句话聚焦的关键现象所在:越来越多的问题能很快得到答案。

在审题时,考生必须注意,“越来越多”并非指全部,也很难说是“大部分”;“很快”侧重指效率高,而也非强调“量”,更非强调“正误”——就是说还有很多问题是搜不到答案的,搜到的答案也未必正确。

这就给考生预留了思考空间:有多少问题是通过技术手段得不到答案的?哪类问题可以得到答案?哪类问题又得不到答案?面对互联网带来的学习提效,作为学习主体,人的作用又是什么?(提出新问题、提出更深层次的问题、辨别假问题等)。

题目看似简单,其实很考验学生的探究精神。

什么是探究?那就是能否发现问题、提出问题和解决问题。

其实,第一句话还只是客观陈述了一种现象,但我们为什么看完了第一句就能想这么多呢?完全是因为命题人在组织第一句话时,一定是在为后面问题(第二句)的提出作着合理的逻辑铺垫,在措辞上都是精心打磨过的。

不然这句话也不会选择“越来越多”“很快”这种措辞。

比如,如果把“越来越多”换成“大部分”,后面的问题还成立吗?高考解题,其实就是咬文嚼字。

我们看第二句话:“那么,我们的问题是否会越来越少?”在汉语中,“那么”作为关联词,一般用于前提和结论之间的推理,表示假定前面的前提正确,就应该得出后面的结论。

命题人的高明之处在于,他并没有直接用“那么”得出明确结论,而是把问题留给了考生。

考辩证思维,似乎是作文命题永恒的指向。

高考记叙文作文写法指导精选7篇记叙文是以记叙人物的经历或事物的发展变化过程为主的一种文体。

它是写作训练中较普遍、较基本的一种。

该页是漂亮的编辑为家人们收集的高考记叙文作文写法指导精选7篇,欢迎借鉴,希望大家能够喜欢。

记叙文的写作技巧篇一一篇记事的记叙文,以记事为主,所谓记事,就是以完整地叙述一件事的发生、发展、结局来表达作者的思想感情的一种文体。

要记事就要学会叙述。

叙述,就是把人物的经历、言行和事件的发展变化描写出来。

简单地说就是学会讲故事,把发生的事情的起因、经过、结果叙述清楚。

常见的叙述方法有三种:顺叙、倒叙、插叙。

叙述在作文的分说部份,因此学会了叙述,就学会了写作文。

如何做到叙述时要详略得当,条理清晰,不记流水账,是这一章学习的关键。

一、以时间的先后为序进行的叙述——顺叙:顺叙:按事情自然发展的先后次序进行叙述。

写事为主的记叙文要按照一定的顺序,写清事情的起因、经过、和结果。

在叙述事情的起因、经过、和结果中,起因和结果要略写,事情的经过则要详细描写。

二、在顺叙的过程中插叙一段过去的或相关的事—插叙:插叙是在叙述的过程中,由于要表达写作目的的需要,暂时中断叙述主要事情,插进一段过去的事,或者相关的另外一件事,使叙述更加有声有色。

在插叙结束后又回到主要事情的叙述上来。

不论是以顺叙的形式还是以倒叙的形式开头,都可以在叙述中间插叙一个与事件相关的片断。

以增加文章的感染力。

运用插叙要注意三点:一、安排插叙要根据主体的需要,切不可盲目追求形式的新奇而滥用。

二、要注意整篇文章的详略。

无论插叙什么内容,它始终处于次要地位,只能作为主要情节的陪衬、补充。

三、插叙完以后,须要回到原来记叙的事情上去,并注意两者之间的衔接、转换要自然适时。

三、”倒叙法”开头:用倒叙法开头的文章,开头不是介绍时间、地点、人物等等基本情况,而是先简单说说现在的情况,然后用一句话从现在的情形转向对过去情景的描述。

先写结局后补写原因、经过。

2023高考语文新课标Ⅰ卷作文试题+独家解析+范文+素材+备考指导2023新课标Ⅰ卷【试题内容】阅读下面的材料,根据要求写作。

(60分)好的故事,可以帮我们更好地表达和沟通,可以触动心灵、启迪智慧;好的故事,可以改变一个人的命运,可以展现一个民族的形象……故事是有力量的。

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

【审题】整体而言,本题语言简洁,材料指向明确,审题立意上难度不大。

材料围绕“好的故事”,以分——总的结构进行阐述,两个“好的故事,可以”开头的句子较为详细地指出好的故事在不同情境和场合发挥的不同作用,而“故事是有力量的”既是对前面所述的总结,也是材料的主旨。

审题时,考生需要重点把握好这样两点:一是认识的问题:什么是“好的故事”?关于这一点,材料里有明确引导,“可以帮我们更好地表达和沟通,可以触动心灵、启迪智慧”,“可以改变一个人的命运,可以展现一个民族的形象……”“有力量的”,涵盖多个内在维度,关乎个人命运和民族形象。

除了前面提到的这些,还要注意材料中的“……”。

考生可以根据材料所列举的代表性场景内容,展开丰富的联想和深入的思考。

二是怎么做的问题:面对“好的故事”,应该怎么办?这个问题可以运用发散性思维,比如,如何发挥好的故事的力量?在何种情景下发挥?……但这里需要注意的是,不管做什么都要围绕自身或者自身一代人,不能过于天马行空。

【立意】1.讲好中国故事,展现好中国形象2.用青春创造好的故事3.中国好故事,待吾辈青年续写精彩标题书写崭新的故事用好故事感染心灵好故事里的你和我有“人”的故事最动人有情有义,用心用力卷卷故事启人智沐浴故事的金辉续写“春天的故事”做有故事的人好故事的“三维度”听风八百遍,故事驻心间天机云锦用在我积故事之篑,筑华夏九仞好故事说到底是人的故事改变命运的故事让好的故事拨动人的心弦好的故事,点燃心灯好故事如光,照亮人生路做好故事的主角山海恒在,故事常新好的故事,直抵人心好的故事,不需要酒用心用情,讲好故事沉默的故事更有力量新青年讲新故事我们的故事,才刚刚开始我们家的“故事汇”以中国话语,讲中国故事好的故事,雨润人心如锦故事,共同编织人人当好“故事家”成为好故事的一部分美丽山河有故事用心用情,讲好故事承故事荣光,续时代新篇汇凡人故事,聚复兴伟力品鉴故事,见天地、众生和自己讲故事是本能,讲好故事是本事萤烛末光,故事生辉人间烟火,最美故事好的故事,持久的力量做好故事的缔造者好故事有力量,弄潮儿踏浪行人间故事三两,不朽情怀千年在故事迷宫里,寻找自己的故事生命的故事最动人引故事清流,涌生命活水聆听往昔,执笔未来破时空壁垒,叙中国故事以优秀故事筑牢精神龙骨让中国故事传得更广更远真学笃行,让中国故事更好精彩吹响中国故事的集结号中国故事谱华章提升中国故事的含金量让世界读懂中国故事中国故事,请你着笔讲好中国故事,青年大有可为立鼎于心,讲好故事好故事是民族的光芒为“故事中国”注入青春动能多读好“故”事,成就“新”自我故事代代无穷已浸润好故事,立己又达人教师范文01观故事万千风采展我辈民族英姿刘海娟斯蒂芬·金曾言:“故事本身才是主角,而不是说故事的人。

高考作文指导一、审题立意提取材料当中的关键词,思考关键词背后的深层含义和关键词与关键词之间的联系,在这个基础之上去确定文章的立意。

切忌随意替换关键词概念,随意拓展关键词范围,随意抽象关键词含义。

比如材料让你谈论如何实现你的理想,那你就不能只谈什么是你的理想。

材料关键词是实现理想的方式方法,而你理解成了理想,实际上把关键词的范围扩大化了。

二、标题什么样的标题是好标题。

我们一向对好标题没有什么定义,大家一致认为我们一窝蜂地流行什么标题,什么就是好标题。

显然,这些年大家对《人民日报》社评情有独钟,于是顺便也就对对仗似乎格外亲昵了。

其实,标题也是有风格的。

标题跟文章的风格相一致。

文章如果生动诙谐,文章就不妨叫《拿来主义》《反对党八股》。

前一个题目妙在大词小用,后一个题目妙在巧用比喻。

如果是实实在在的实用类文本,那就叫《中国建筑的特征》《说‘木叶’》,也不见得水平低。

所以说,好标题的标准最好是要和文章的内容风格保持一致,至少是要和文章的内容保持一致。

我们现在很多学生的文章标题是标题,内容是内容,二者可以不沾边,或者只反映文章的某个侧面。

一些标题能够概括文章的内容,当然只是标题的一种类型。

其他标题比如《从×××说开去》,就是文章的一个引子。

但是如果你要把标题定位为概括文章主要内容,那就必须把标题说全面。

否则就是犯了文题不符的毛病。

就像我们说一篇文章好不好,首先看的是你的文通字顺,表达正确,观点,结构,而不是你的文采一样,好的标题当然也不是看你是不是采用了对仗的形式。

三、结构文章贵在有文理。

结构是文章核心骨架,它决定着文章的筋络,血管,皮肤,形体的走向和样貌。

没有结构的文章不叫文章,叫文字。

文字不能叫一篇,应该叫一堆。

文章的内容和主题决定文章的形式。

结构当然包括在形式当中。

我们以高考作文为例:如果材料是陈述评价类(意思是说材料已经给了足够的陈述和评价,观点已经定型,你只需要演绎就可以了),比如双奥之城材料,你的探究空间是有限的,这个时候最好采用并列式分论点结构模式。

高考作文写作指导一、高级词汇1.隐遁——隐蔽2.幽黯——暗淡3.舒展——发挥4.汇拢——聚集5.挣扎沉浮——陷入【示例】描写时代背景当西方文明的光泽隐遁在中世纪的幽黯里,中国则在宋代迎来了自己的文艺复兴。

在这个时代里,个性和创造力得到充分舒展,而所有艺术种类的变化,都在苏东坡身上汇拢交织。

在政治漩涡里挣扎沉浮的苏东坡,虽然在艺术上并无野心勃勃的构想,却在无意间争得了那个时代的文坛首席。

——《苏东坡》6.缘分——关系7.貌不惊人——平凡8.吞吐、闭合——波动9.饱含——充满10.舒缓、激越、轻灵、凝重——奔流不息、平静【示例】描写自然追寻一座岛屿和树木之间的奇妙缘分,平凡的椰子有着最传奇的身世。

貌不惊人的红树林,在绝境中力挽狂澜。

退潮后,加入螃蟹和鸭子的队伍,与它们一起重新发现海滩。

——《航拍中国》鄱阳湖是其中容量最大的湖泊,它就像长江的肺叶,枯水期为长江提供水量补给。

当洪水到来时,鄱阳湖吸纳江河里多余的水,这么一吞一吐,帮助维持了长江水势的相对稳定。

——《航拍中国》汉江,千百年来就这样静静地流淌,舒缓中时见激越,轻灵中饱含凝重。

汉江子民内心深处最虔诚的信仰,历经数千年的碰撞与交融,呈现出这条温润大江所特有的包容、丰富与多元。

——《汉江》11.“具体关联”——“关系”12.“门前冷落鞍马稀”——“冷清”13.“蒸腾的生活”——“社会环境”14.“理应”——“应该”【示例】论述传统的复兴议论北京故宫博物院的“成功转型”,社交媒体的经营,绝不仅仅是“公关”。

通过互联网,故宫不仅赢回了面子,更重建了公共博物馆与公众的具体关联。

环顾四周,一些博物馆给人的印象是陈列呆板,讲解套路化,缺乏互动,于是恶性循环,愈显门前冷落鞍马稀。

加上服务意识欠缺、管理水平不足,使得那些博物馆脱离了跟公众生活的联系。

这样的难受劲,故宫也不是完全没有体会过。

故宫的成功转型不只是技术层面的,更是心灵的、文化的,它说明只要融入现代人蒸腾的生活,传统文化就能再发新芽。

高考语文常用写作手法指导熟悉高考作文常用的写作手法,是对你写作速度的提升。

下面由店铺为大家提供关于高考语文常用写作手法指导,希望对大家有帮助! 常用写作手法指导一76、工笔细描法【特点】工笔细描不进对人物的肖像进行细致入微、一丝不苟地刻画,不同只描绘大致的轮廓。

采用工笔细描法描写人物肖像,也要抓住人物外貌的主要特征,突出重点,以形传神,不能面面俱到。

在描写人物外貌的主要特征时,要多角度、多侧面地进行描写,反映出人物的思想、品格、性格的特点。

采用工笔细描法描写人物肖像,要对人物外貌进行细腻、具体的刻画,能使读者在头脑中浮现出一幅人物的彩色照片。

77、画龙点睛法【特点】鲁迅说过:“要极省俭的画一个人的特点,最好是画他的眼睛。

“眼睛是会说话,会传神的心灵窗户。

在人物肖像描写中,描写好眼睛可以深刻地揭示出人物的性格特点和精神品质。

描写人物的眼睛,可以用细描的方法,也可以采用联想的方法,通过对眼睛的观察,想象人物的心理活动。

采用画龙点睛法描写人物的外貌,并不是说描写人物只能描写眼睛。

这里含有抓住重点的意思,也就是说要把最富有个性特点的东西写具体,把人物写活。

78、人物特写法【特点】特写是电影艺术的一种表现方法,是用极近的距离拍摄人或物的某一部分,使其特别放大。

人物特写法就是围绕人物的最显著的特点进行细致的描写。

采用人物特写法描写人物的肖像,要先抓住人物的最突出的特点。

然后根据这个特点,把有关部分写具体。

这样可以给读者留下极其深刻的印象。

79、动态速写法【特点】速写是绘画的一种方法,即一边观察,一边用简单的线条把人物的主要特点迅速勾画出来。

动态速写法就是把人物动作过程中神态和表情的最主要的特点写下来。

采用动态速写法描写人物肖像,要求抓住人物动作过程中最能反映人物特点的一个镜头进行描述,好像是作者用照相机拍下的一张彩色照片。

采用动态速写法描写人物肖像时,既要用简笔勾勒出人物神态和表情的特点,还要适当地对人物的外貌进行描写。

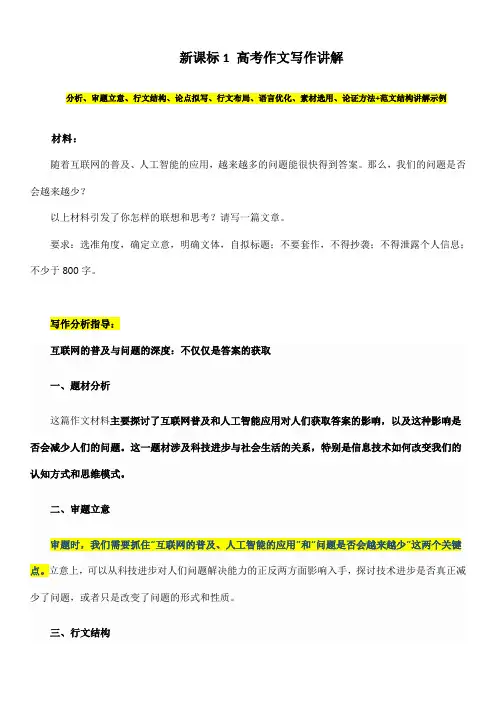

新课标1 高考作文写作讲解分析、审题立意、行文结构、论点拟写、行文布局、语言优化、素材选用、论证方法+范文结构讲解示例材料:随着互联网的普及、人工智能的应用,越来越多的问题能很快得到答案。

那么,我们的问题是否会越来越少?以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

写作分析指导:互联网的普及与问题的深度:不仅仅是答案的获取一、题材分析这篇作文材料主要探讨了互联网普及和人工智能应用对人们获取答案的影响,以及这种影响是否会减少人们的问题。

这一题材涉及科技进步与社会生活的关系,特别是信息技术如何改变我们的认知方式和思维模式。

二、审题立意审题时,我们需要抓住“互联网的普及、人工智能的应用”和“问题是否会越来越少”这两个关键点。

立意上,可以从科技进步对人们问题解决能力的正反两方面影响入手,探讨技术进步是否真正减少了问题,或者只是改变了问题的形式和性质。

三、行文结构1.开头:简要概述材料内容,提出文章的中心论点,即互联网和人工智能的普及并没有真正减少问题,而是改变了问题的呈现方式和解决途径。

2.正文:分论点一:互联网和人工智能的普及使得获取信息更加便捷,人们可以快速找到答案,但这并不意味着问题的减少。

相反,它可能导致人们忽略问题的深层原因,满足于表面的解答。

分论点二:技术的进步也带来了新的问题和挑战。

例如,网络安全、隐私保护、人工智能的道德和伦理问题等,这些都是科技进步带来的新问题。

分论点三:尽管技术可以帮助我们解决一些问题,但它不能替代人类的创造性和批判性思维。

真正的问题解决需要人类的智慧和创新。

3.结尾:总结全文,强调在享受科技带来的便利的同时,我们也需要保持对问题的敏感性和批判性思维,不断探索和创新。

四、论点拟写•分论点一:互联网和人工智能的普及对问题解决的表面化影响。

•分论点二:技术进步带来的新问题和挑战。

2023届高考作文指导:“实用与审美的统一”导写及范文一、作文题阅读下面的材料,根据要求写作。

古希腊对门窗的作用,一般重其通风、采光或围闭效果,而中国古代建筑还重视屋内屋外空间的交流和景物的借换,往往是实用与审美兼而有之,比如园林建筑中的漏花窗,便是为了充分显示环境之美而设计的。

中国饮食烹饪也讲究滋味之外的艺术,注重食名优美、食器精美、环境雅致,将物质享用与精神追求统一起来。

以上材料对我们具有启示意义。

请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意;明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

二、作文指导【审题立意】材料整个一段,先讲古希腊建筑的特点,再将古代中国建筑与其进行比较。

引出了“实用”和“审美”两个关键词。

紧接着又补充了中国饮食烹饪的特点,与建筑特点类似,最后给出“物质享用”和“精神追求”两个关键词。

这两组关键词有明显的对应关系。

“实用”对应“物质享用”,“审美”对应“精神追求”。

所以本文立意应从这两组关键词入手。

材料中“兼而有之”“统一起来”暗示在对这两组关键词进行思辨时,不可偏废,需要论述出二者的对立统一的辩证关系。

【问题分析】很多同学的立意没有抓住关键词,作文内容与材料若即若离。

如“刚好”与“完美”、“创新”、“雅”与“俗”、“发散思维”等话题,都不完全与材料契合。

部分同学的分论点没有聚焦于对于“实用”和“审美”的思辨。

脱离了关键词提论据并进行论述,如:很多同学都写到了“关注整体,纵观全局”,但缺少往“实用和审美不可偏废”的进一步论述。

在论据方面,很多同学积累不足,其实我们高中各科教材中有很多可以作为论据的内容。

例如本文可以用到人教版政治教材中的很多内容。

【作文素材】1、美是什么?古今中外,多少人去寻觅美的脚步,多少人用生命去全释美的心跳,多少人用笔尖书写美的寥落,美的萧条,美的灵魂,美的足迹。

殊不知,美正萦绕于人们心中对它的感悟。

写作指导1:思辨型议论文写作范式及“七字六步”结构示例【思辨型议论文写作范式】一、考情分析语文核心素养要求我们——发展直觉思维、形象思维、逻辑思维、辩证思维和创造思维提升思维品质的深刻性、敏捷性、灵活性、批判性和独创性高考作文要求我们——要具有思辨性,能对一些事物或现象进行全面地思考、辩证地分析语文教材主编温儒敏说——高考作文应该拥有更多的思辨性,而不是堆砌名人名言、用典,尤其是一些作文“文艺腔”偏重,也得适当纠偏。

二、能让作文变得深刻的思辨法主要有20种:1.过程与结果2.整体与部分3.原因和结果4.必然与偶然5.内容与形式6.现象与本质7.对立与统一8.共性与个性9.内因与外因10.量变与质变11.主要与次要12.个体与集体13.实践与认识14.主观与客观15.生产力与生产关系16.真理与谬误17.否定与肯定18.社会存在与社会意识19.物质文明与精神文明20.社会环境与个人成长三、案例分析阅读下面的材料,根据要求写作。

(60分)1917年4月,领导人在《新青年》发表《体育之研究》一文,其中论及“体育之效”时指出:人的身体会天天变化。

目不明可以明,耳不聪可以聪;生而强者如果滥用其强,即使是至强者,最终也许会转为至弱;而弱者如果勤自锻炼,增益其所不能,久之也会变而为强。

因此,“生而强者不必自喜也,生而弱者不必自悲也。

吾生而弱乎,或者天之诱我以至于强,未可知也”。

以上论述具有启示意义。

请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

阅读例文,解析行文思路结构,并说说每一部分的注意点。

守强常思危,处弱需奋发引:1.美国爱默生说过:“强者容易坚强,正如弱者容易软弱。

”这话颇有道理。

不过,我更喜欢领导人在《体育之研究》里的观点:“生而强者不必自喜也,生而弱者不必自悲也。

”。

领袖告诫我们:守强常思危,处弱需奋发。

2024届高考语文作文指导:“成长比成功更重要”导写及范文一 .作文题阅读下面的材料,根据要求写作。

人生路漫漫,每个人的归宿似乎都一样,但又似乎不一样。

有的人,历经坎坷,依然一往无前,他们从不以世俗意义的成功为归宿,而是不断寻求生命的增长点;有的人,功成名就之后,便选择“躺平”,终止了成长。

一生很长亦很短,成长与成功永远是个常谈常新的话题。

以上材料触发了你怎样的联想和思考?请结合现实,谈谈你的理解与感悟。

要求:自选角度,确定立意,明确文体,自拟标题。

二 .审题指导这道作文题由三部分组成:材料、任务和要求。

写作要求很常规,没有需要特别关注之处。

任务指令,属于“弱任务指令”。

所谓“弱任务指令”就是任务指令不具有特别鲜明的指向,没有太具体的文体或写作对象的指向。

这道题目最关键的是研读材料。

材料中第一句话,就包含了一种辩证思想:似乎一样,又似乎不一样。

那一样的是什么?不一样的又是什么呢?稍加思考,你便可明白:一样的是每个人的生命都将终结,不一样的是每个人终结时为世界留下的价值多少或者个人价值的实现程度。

第二句话,尽管命题人力求客观表述两种人的生存状态,但是褒贬倾向还是可以辨别出来的:一个人价值的体现或者说生命的终极意义应该是成长而不是所谓的成功。

材料的第三句话独立成段,是一句概述性的话语,这样的话语往往是审题立意的关键所在。

它进一步明确了材料要探讨的话题核心:成长与成功。

抓住了这几句话的关键点,立意就水到渠成了。

三.作文素材【崔道植:弹道有痕岁月无言】崔道植,“七一勋章”获得者。

他是我国第一代刑事技术警察、中国首席枪弹痕迹鉴定专家。

66年刑侦生涯,平均每3天鉴定一件罪案痕迹,无一错案,在创造这一传奇的同时,他的痕迹鉴定技术也在实践积累中渐入佳境,至今仍是中国警界重大疑难刑事案件痕迹鉴定的定海神针。

“老伴患有阿尔茨海默病,一般晚上9点钟,我会陪她睡觉,要不然她自己不睡。

大概过了一个小时,听着她睡熟了,我就悄悄出来干活,干到十一二点左右。

高考作文分类指导一、观点类观点型作文,顾名思义,就是材料里已经给出一个观点,让你根据这个观点写出一篇作文。

观点类材料作文主要有下列表现形式:1.材料直接提供观点。

2.材料先呈现事实,考生根据事实归纳出观点。

观点类材料作文,写得好不好,关键在于审题立意!观点类材料作文审题立意方法对于材料作文题型而言,审题立意是作文成功的关键一环。

审题不清,立意就不会准;立意不准,就会出现偏题、跑题等现象。

一、观点类材料作文的审题立意审题立意技法之一:解析关键词句材料中评议性语句或者试题要求中的提示性语言,往往就是关键词句。

抓住关键词句仔细解析是审题立意的突破口。

审题立意技法之二:提炼中心主旨这是写材料作文最为常见且最为稳妥的审题立意方法。

写材料作文时,如果能准确地提炼出材料的中心,并以其作为文章的主旨,一定会使所写文章既切题又有深度。

所以,写材料作文时应尽量采用这种方法来立意。

审题立意技法之三:探究事理寓意有些材料作文中的材料,出现较多的事物概念,或者以诗句的形式出现,或者概念本身带有一种比喻性或象征性的含义,那么,审题时必须充分捕捉这些语言信息,体会命题者的感情色彩和哲理倾向,这样才能根据命题者的感情倾向确立最佳的立意角度。

审题立意技法之四:因果分析(普遍联系)事物都是互相联系的。

有很多事物都是以因果关系的联系形式存在的。

写材料作文,审题时如果能由材料中列举的现象或结果推究出造成所列现象或结果的本质原因,往往能找到最佳的立意。

审题立意技法之五:辩证分析(对立统一)新材料作文中提供的对象、要素多是多元的,能从中抓住一对关系或一组矛盾来审题立意,不仅能扣题,而且往往被视为立意深刻。

审题立意技法之六:层层剖析(发展变化)(多向辐射、多角度)辩证分析(对比分析或异同分析)和层层剖析,尤其适合对多则材料进行立意。

而有的单则材料,有或隐或显的立意角度,有多种的对象要素提示,也可以运用“层层剖析”方法进行立意。

我们运用以上的一些方法对材料作文进行审题和立意时,可几种方法综合灵活运用,不可孤立地去硬套。

高考记叙文写作指导高考记叙文写作指导1一、常见问题及原因分析(一)首尾不入题目文章的开头、结尾入题,才能使文章结构严谨、内容集中、中心突出,给读者留下眉目清楚、主题鲜明的感觉。

但许多同学在写作中却往往不注意这一点,入题的意识很差,常常是想怎么写就怎么写,缺乏认真思考。

这里特别值得提出的是,有些同学不明确倒叙式开头的记叙文,开头一般得入题,并且结尾要回到现实中来;顺叙式的记叙文,开头可入题也可不入,而结尾部分是必须入题的。

(二)记人和记事的记叙文不分有些同学不讲究记人和记事的记叙文在写法上的区别,常常是看到一个题目就没头没脑地写下去,结果把一篇文章写得非牛非马,成了个“四不像”。

原因在于他们不明确记人为主的记叙文,开头结尾应该突出强调的是人;记事为主的记叙文,开头结尾突出强调的才是事。

另外,记人为主的记叙文也要记事,通过事件的叙述、描写突出人物的性格(记事为记人服务);记事为主的记叙文也要写到人,目的是通过人物的交代和细节的描写使事件的记叙更具体、更完整,深刻地揭示事件意义,表现文章主题。

(三)选材不典型,重点不突出选材不典型是部分同学写作中存在的通病,许多同学愿意写别人的材料,不愿写自己的材料。

事实上随着年级的升高,作文命题越来越倾向于写自己熟悉的生活。

而不善于运用自己生活中的材料,不理解、不认识自己熟悉的生活是很难完成写作任务的。

例如,《生活告诉我》一文,许多同学不选自己亲身经历过的材料,特别是自己的生活材料,却去写别人的事迹材料,全篇罗列张海迪、女排姑娘或别的英雄人物的事迹等等,而自己的事迹、感受一点也没涉及。

另外,重点不突出也是部分同学在写作表达上常犯的毛病。

例如,《感动》一文,有些同学把部分笔墨集中于此,只习惯于在主体部分中完整记叙事件的过程,最后,在结尾处用一句话简单概括:“这就是令我感动的一件事”,觉得这样就可以了,文中很难看到习作者深受感动的情景或感动的心理活动描写,也就是说没明确揭示“感动”的原因。