物理化学10胶体化学

- 格式:ppt

- 大小:6.47 MB

- 文档页数:45

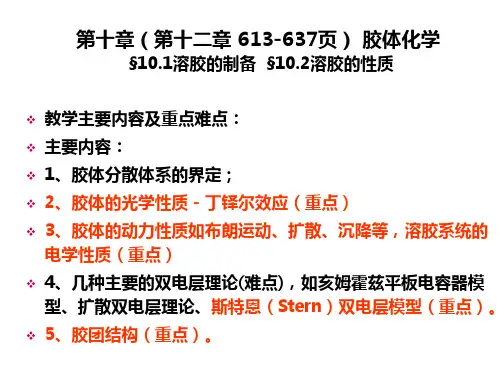

物理化学核心教程(第二版)思考题习题答案―第10章胶体分散系第十章胶体分散系统一.基本要求1.了解胶体分散系统的特有的分散程度、多相不均匀性和热力学不稳定性等三个主要基本特性。

2.了解憎液溶胶在动力性质、光学性质和电学性质等方面的特点,以及如何应用这些特点,对憎液溶胶胶粒的大小、形状和的带电情况等方面进行研究。

3.掌握憎液溶胶在稳定性方面的特点,知道外加电解质对憎液溶胶稳定性影响的本质,会判断电解质的聚沉值和聚沉能力的大小。

4.了解大分子溶液与憎液溶胶的异同点,了解胶体分散系统的平均摩尔质量的多种测定方法。

5.了解凝胶的基本性质和纳米科技的基本内容和广泛的应用前景。

二.把握学习要点的建议胶体分散系统以其特有的分散程度、多相不均匀性和热力学不稳定性这三个基本特性,使得与一般的分子分散系统或粗分散系统在性质上有很大的不同,主要表现在:动力性质、光学性质和电学性质等方面。

不能把憎液溶胶的三个基本特性与它在动力、光学和电学方面的性质混为一谈。

了解憎液溶胶的动力性质、光学性质和电学性质,目的是将它区别于分子分散系统和粗分散系统,利用这些性质可以对胶粒的大小、形状和带电情况进行研究。

大分子溶液与憎液溶胶在组成上完全是两回事,大分子溶液是分子分散系统,是亲液溶胶,仅仅是因为大分子溶液的分子大小与憎液溶胶胶粒的大小相仿,在粒度效应方面有一点共同之处,才放在一起研究,其实两者在光学性质、电学性质和受外来电解质影响方面有很大的区别。

大分子是由小分子单体聚合而成的,由于聚合的程度不同,所形成分子的大小也不同,所以大分子物质的摩尔质量只是一个平均值,而且随着摩尔质量测定方法的不同,所得的摩尔质量的值也不同。

纳米科技目前是许多学科的研究热点,采用较多的溶液相制备纳米材料的的方法是类似于制备溶胶的方法,学好胶体分散系统的性质,对纳米材料的研究有很大的帮助。

这一章的计算题不多,主要是掌握憎液溶胶的制备、净化、各种性质以及广阔的应用前景。

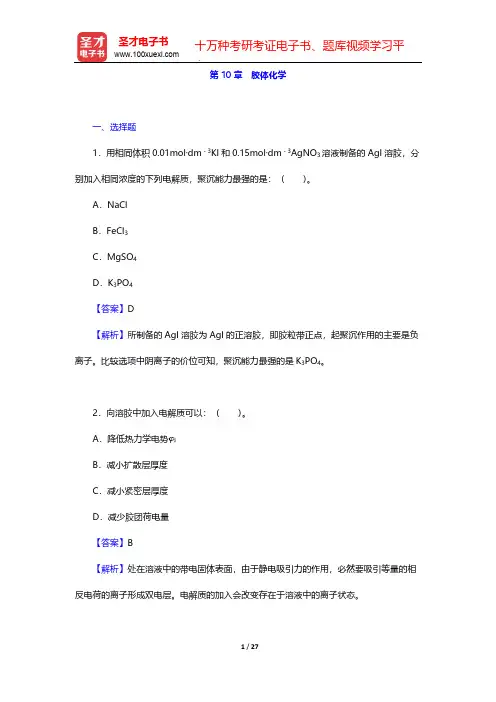

第10章 胶体化学一、选择题1.用相同体积0.01mol·dm-3KI和0.15mol·dm-3AgNO3溶液制备的AgI溶胶,分别加入相同浓度的下列电解质,聚沉能力最强的是:()。

A.NaClB.FeCl3C.MgSO4D.K3PO4【答案】D【解析】所制备的AgI溶胶为AgI的正溶胶,即胶粒带正点,起聚沉作用的主要是负离子。

比较选项中阴离子的价位可知,聚沉能力最强的是K3PO4。

2.向溶胶中加入电解质可以:()。

A.降低热力学电势B.减小扩散层厚度C.减小紧密层厚度D.减少胶团荷电量【答案】B【解析】处在溶液中的带电固体表面,由于静电吸引力的作用,必然要吸引等量的相反电荷的离子形成双电层。

电解质的加入会改变存在于溶液中的离子状态。

3.若需研究电解质对某一溶胶稳定性的影响,最好的方法是测定:()。

A.电泳速度B.电渗速度C.电解质的聚沉D.沉降速度【答案】C【解析】电解质对溶胶的影响主要是改变扩散层的厚度,也即斥力势能的大小,从而改变胶体的稳定性。

4.丁铎尔现象的本质是光的散射,下列说法中错误的是:()。

A.大分子溶液中大分子的大小与胶粒相近,两者丁铎尔效应的强弱也相近B.小分子溶液中溶质粒子小,故丁铎尔效应不明显C.散射现象仅是光传播方向发生变化其波长不变D.在超显微镜下观察到的光点不是胶粒的真实形状【答案】A【解析】丁铎尔效应是胶体粒子的一种特殊的光学性质。

其本质是光的散射,散射光强度与粒子大小成正比。

5.Tyndall现象是发生了光的什么作用的结果()。

A.散射B.反射C.折射D .透射【答案】A【解析】当入射光的波长远大于胶粒半径时,入射光会在胶粒上发生散射现象,产生一束乳白色的散射光,即Tyndall 现象。

6.日出和日落时太阳呈鲜红或橙黄色的原因是( )。

A .蓝光波长短,透射作用显著B .蓝光波长短,折射作用显著C .红、黄光波长长,透射作用显著D .红、黄光波长长,散射作用显著【答案】C【解析】日出和日落时太阳光透过厚厚的大气层时,散射作用显著的短波长光如蓝光、紫光等大部分已被散射,剩下了透射作用显著的长波长光,如红光、黄光等。

52第十二章胶体化学12-1 如何定义胶体系统?总结胶体系统的主要特征。

答:(1) 胶体定义:胶体系统的主要研究对象是粒子直径d至少在某个方向上在1-100nm之间的分散系统。

(2) 胶体系统的主要特征:溶胶系统中的胶粒有布朗运动,胶粒多数带电,具有高度分散性,溶胶具有明显的丁达尔效应。

胶体粒子不能透过半透膜。

[注] 溶胶系统中的胶粒的布朗运动不是粒子的热运动,且只有溶胶才具有明显的丁达尔效应。

12-2 丁铎尔效应的实质及产生的条件是什么?答:丁铎尔现象的实质是光的散射作用。

丁铎尔效应产生的条件是分散相粒子的直径小于入射光波长、分散相与分散介质的直射率相差较大。

12-3 简述斯特恩双电层模型的要点,指出热力学电势、斯特恩(Stern)电势和 电势的区别。

答:斯特恩认为离子是有一定大小的,而且离子与质点表面除了静电作用外还有范德华力。

(1) 在靠近质点表面1~2个分子厚的区域内,反离子受到强烈地吸引而牢固地结合在质点表面,形成一个紧密地吸附层-斯特恩层,(2) 在斯特恩层,非离子的电性中心将形成一假想面-斯特恩面。

在斯特恩面内电势呈直线下降的变化趋势,即由质点表面的 0直线下降至处的 s, s称为斯特恩电势;(3) 其余的反离子扩散地分布在溶液中,构成双电层的扩散层部分。

在扩散层中,电势由 s降至零。

因此斯特恩双电层由斯特恩层和扩散层构成;(4) 当固、液两相发生相对运动时,紧密层中吸附在质点表面的反离子、溶剂分子与质点作为一个整体一起运动,滑动面与溶液本体之间的电势差,称为 电势。

热力学电势 0是质点表面与液体内部的总的电位差,即固液两相之间双电层的总电势。

它与电极∕溶液界面的双电层总电势相似,为系统的热力学性质,在定温定压下,至于质点吸附的(或电离产生的)离子在溶液中活度有关,而与其它离子的存在与否无关。

斯特恩电势 s是斯特恩面与容液本体的电势差,其值与集中在斯特恩层里的正负离子的电荷总数有关,即与双电层的结构状态有关。

湖南大学2005-2006学年二学期期末考试试卷班级:_______________学号:_______________姓名:_______________得分:_______________ 题目部分,(卷面共有104题,180.0分,各大题标有题量和总分)一、选择(55小题,共84.0分)(2 分)1.7458下列四种电解质 KCl,Na2SO4,MgSO4,K3[Fe(CN)6] ,对 Fe2O3溶胶的聚沉能力大小次序为: ( )(A) KCl > Na2SO4 > MgSO4 > K3[Fe(CN)6](B) K3[Fe(CN)6] > MgSO4 > Na2SO4 > KCl(C) K3[Fe(CN)6] > Na2SO4 > MgSO4> KCl(D) Na2SO4 > K3[Fe(CN)6] > KCl > MgSO4(2 分)2.7360胶体粒子的 Zeta 电势是指: ( )(A) 固体表面处与本体溶液之间的电位降(B) 紧密层、扩散层分界处与本体溶液之间的电位降(C) 扩散层处与本体溶液之间的电位降(D) 固液之间可以相对移动处与本体溶液之间的电位降(2 分)3.7763具有屈服值(亦称为塑变值)的流变曲线是:()(A) 塑性流体流变曲线(B) 假塑性流体流变曲线(C) 胀性流体流变曲线(D) 牛顿流体流变曲线溶胶的电学性质由于胶粒表面带电而产生,下列不属于电学性质的是: ( ) (A) 布朗运动 (B) 电泳(C) 电渗 (D) 沉降电势(2 分)5.7465明矾净水的主要原理是: ( )(A) 电解质对溶胶的聚沉作用(B) 溶胶的相互聚沉作用(C) 电解质的敏化作用(D) 电解质的对抗作用(1 分)6.7605加聚反应属于:()(A) 逐步聚合(B) 链式聚合(C) 逐步聚合或链式聚合(D) 以上三者难以确定哪一种聚合(1 分)7.7258粘度系数的量纲为: ( )(A) M-2·L·T(B) M·L-1·T-1(C) M·L·T-1(D) M-1·L·T(M、L、T 分别代表质量、长度、时间)对于 AgI 的水溶胶,当以 KI 为稳定剂时,其结构式可以写成:[(AgI)m·n I-,(n-x)K+]x-·x K+,则被称为胶粒的是指: ( )(A) (AgI)m·n I-(B) (AgI)m(C) [(AgI)m·n I-,(n-x)K+]x-·x K+(D) [(AgI)m·n I-,(n-x)K+]x-(2 分)9.7206溶胶与大分子溶液的相同点是: ( )(A) 是热力学稳定体系(B) 是热力学不稳定体系(C) 是动力学稳定体系(D) 是动力学不稳定体系(1 分)10.7461由等体积的 1 mol·dm-3 KI 溶液与 0.8 mol·dm-3 AgNO3溶液制备的 AgI溶胶,分别加入下列电解质时,其聚沉能力最强者是: ( )(A) K3[Fe(CN)6](B) NaNO3(C) MgSO4(D) FeCl3(1 分)11.7239(1) As2O3(稀溶液) +3H2S ─→ As2S3(溶胶) +3H2O(2) 2HAuCl4(稀溶液) +3HCHO(少量) +11KOH加热──→ 2Au(溶胶) +3HCOOK +8KCl +8H2OFeCl3(3) Fe(OH)3(新鲜沉淀) ───→ Fe(OH)3(溶胶)(4) FeCl3 +3H2O ──→ Fe(OH)3(溶胶) +3HCl以上制备溶胶的方法中,属于化学凝聚法的是: ( )(A) (1)(B) (2)(C) (3)(D) (1), (2)和(4)(2 分)12.7305(1)超显微镜在胶体研究中起过重要作用,它的研制是利用的原理是: ( )(A) 光的反射(B) 光的折射(C) 光的透射(D) 光的散射(2)超显微镜观察到的是: ( )(E) 粒子的实像(F) 粒子的虚像(G) 乳光(H) 透过光(2 分)13.7236用新鲜Fe(OH)3沉淀来制备Fe(OH)3溶胶时,加入的少量稳定剂是:()(A) KCl(B) AgNO3(C) FeCl3(D) KOH(2 分)14.7361对于电动电位的描述,不正确的是: ( )(A) 电动电位表示了胶粒溶剂化界面到溶液本体内的电位差(B) 电动电位的绝对值总是大于热力学电位(C) 电动电位值极易为少量外加电解质而变化(D) 当双电层被压缩到与溶剂化层(或紧密层)相合时,电动电位变为零(1 分)15.7452均匀的牛奶是悬浮液,从其中沉淀脂肪和蛋白质的方法是: ( )(A) 加入一些酒精(B) 将牛奶静置(C) 过滤(D) 加入酸(1 分)16.7353对电动电位的描述错误的是: ( )(A) 电动电位表示了胶粒溶剂化层界面到均匀相内的电位(B) 电动电位的值易随少量外加电解质而变化(C) 电动电位的绝对值总是大于热力学电位(D) 电动电位一般不等于扩散电位(2 分)17.7391在大分子溶液中加入大量的电解质, 使其发生聚沉的现象称为盐析, 产生盐析的主要原因是: ( )(A) 电解质离子强烈的水化作用使大分子去水化(B) 降低了动电电位(C) 由于电解质的加入,使大分子溶液处于等电点(D) 动电电位的降低和去水化作用的综合效应(2 分)18.7355有人在不同 pH 的条件下,测定出牛的血清蛋白在水溶液中的电泳速度,结果如下: pH 4.20 4.56 5.20 5.65 6.30 7.00泳速/(m2/s·V) 0.50 0.18 -0.25 -0.65 -0.90 -1.25由此实验数据可知: ( )(A) 该蛋白的等电点 pH > 7.00(B) 该蛋白的等电点 pH < 4.20(C) 该蛋白的等电点 pH < 7.00(D) 从上述实验数据不能确定等电点范围(1 分)19.7453对于有过量的 KI 存在的 AgI 溶胶,下列电解质中聚沉能力最强者是: ( )(A) NaCl(B) K3[Fe(CN)6](C) MgSO4(D) FeCl3(1 分)20.7204一个气泡分散成直径为原来 1/10 的小气泡,则其单位体积所具有的表面积为原来的: ( )(B) 10 倍(C) 100 倍(D) 1000 倍(2 分)21.7255对于大小相同的胶粒,带电时与不带时相比,其扩散速度: ( )(A) 前者较慢(B) 前者较快(C) 两者相同(D) 不确定(1 分)22.7210乳状液、泡沫、悬浮液等作为胶体化学研究的对象, 一般地说是因为它们: ( )(A) 具有胶体所特有的分散性、不均匀性和聚结不稳定性(B) 具有胶体的分散性和不均匀性(C) 具有胶体的分散性和聚结不稳定性(D) 具有胶体的不均匀(多相)性和聚结不稳定性(2 分)23.7390(1) o的数值主要取决于溶液中与固体呈平衡的离子浓度(2) 电势随溶剂化层中离子的浓度而改变, 少量外加电解质对电势的数值会有显著的影响, 可以使电势降低, 甚至反号。

第12章胶体化学12.1 复习笔记分散系统:把一种或几种物质分散在一种介质中构成的系统称为分散系统,包括分散相和分散介质。

分散相:被分散的物质。

分散介质:分散系统中呈连续分布的物质。

根据分散相粒子的大小,将分散系统分为三类:①真溶液(被分散物质以分子、原子或离子即质点直径d<1nm形式均匀分散,不存在相界面);②胶体系统(分散相粒子直径d 介于1~1000nm之间);③粗分散系统(分散相粒子直径d>1000nm,包括悬浮液、乳状液等,存在明显的相界面)。

一、胶体系统分散相粒子粒径d在1~1000nm范围之间的高度分散系统称为胶体系统。

可分溶胶(分散相为由许多原子或分子组成的有界面的粒子,热力学不稳定系统)、高分子溶液(分散相是没有相界面的大分子,均相热力学稳定系统)和缔合胶体(分散相是由表面活性剂缔合形成的胶束)。

特点:可发生光散射;胶体粒扩散速率慢;不能透过半透膜;具有较高的渗透压;高度分散性。

二、溶胶的光学性质 在暗室中当将点光源发出的一束经聚集的光照射到胶体系统时,在垂直于入射光的方向上可观察到一个发亮的光锥,此现象称为丁铎尔效应。

丁铎尔效应是胶体粒子粒径小于可见光的波长而发生光的散射的结果。

单位体积液溶胶的散射光强度I 可由瑞利公式计算()2222200422209π1cos 2λ2V C n n I αI l n n ⎛⎫-=+ ⎪+⎝⎭式中:I 0及λ表示入射光的强度与波长;n 及n 0分别为分散相及分散介质的折射率;α为散射角,即观察方向与入射光之间的夹角;V 为单个分散相粒子的体积;C 为分散相的数浓度即单位体积中的粒子数;l 为观察者与散射中心的距离。

此式适用于粒子尺寸远小于入射光波长时,可将粒子看成点光源;粒子不导电;粒子相距较远,不考虑各粒子散射光之间的相互干涉。

由公式可知:(1)单位体积的散射光强度与每个粒子体积的平方成正比;(2)散射光强度与入射光波长的4次方成反比,即波长愈短其散射光愈强;(3)分散相与介质的折射率相差愈大,散射光愈强;(4)散射光强度与粒子的数浓度成正比。