移动通信-第4讲-移动信道2

- 格式:ppt

- 大小:3.51 MB

- 文档页数:46

移动通信信道-2移动通信信道-2移动通信信道是指在移动通信系统中,用于传输各种信息、数据和信号的物理通道。

它是移动通信系统中重要的组成部分,起着承载通信内容的重要作用。

本文将对移动通信信道进行详细介绍,并分析其在移动通信系统中的作用。

1. 信道分类在移动通信系统中,信道可以按照不同的维度进行分类。

一种常见的分类方式是根据信号传输的方向,将信道分为上行信道和下行信道。

1.1 上行信道上行信道是指从移动终端向基站传输信号的信道。

在上行信道中,移动终端将用户发出的语音、数据或其他信息发送给基站。

上行信道通常使用较低的频率,以提供较长的传输距离和较好的穿透能力。

1.2 下行信道下行信道是指从基站向移动终端传输信号的信道。

在下行信道中,基站向移动终端发送语音、数据或其他相关信息。

下行信道通常使用较高的频率,以提供更大的传输带宽和传输速度。

除了根据信号传输的方向进行分类,信道还有其他的特性。

2.1 多径传播由于移动环境的复杂性,信号在传输过程中经常会由于多径传播而产生多个不同路径上的干涉。

这导致接收端收到多个不同强度和相位的信号,从而产生多径信道。

多径传播会造成信号的衰减、频谱扩展和相位失真等问题,需要采取一些技术手段来抵消其中的影响。

2.2 多址和复用移动通信系统中,有多个用户同时使用同一个信道进行通信。

为了实现多用户之间的区分和复用,需要采用多址和复用技术。

常见的多址技术包括时分多址(TDMA)、码分多址(CDMA)和频分多址(FDMA)等,而复用技术则包括时分复用(TDM)和码分复用(CDM)等。

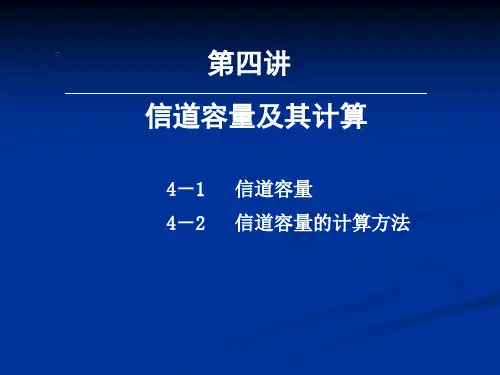

2.3 信道容量信道容量是指信道能够承载的最大信息传输速率。

对于给定的信道带宽和信噪比,信道容量可以用香农公式来计算。

提高信道容量的方法包括增加信道带宽、提高信噪比和采用更高效的编码和调制技术等。

为了对移动通信系统进行性能分析和优化设计,需要对信道进行建模。

信道建模是将实际的移动通信信道抽象成数学模型,从而方便对其性能进行分析。

移动通信信道-2移动通信信道-2移动通信信道是指移动通信系统中数据传输的通道,用于在移动终端和基站之间传递信息。

在数字通信领域中,常见的移动通信信道包括下行链路和上行链路。

下行链路下行链路是指从基站向移动终端传输数据的通道。

在移动通信系统中,下行链路通常由基站发起,将数据传输到移动终端。

下行链路通常采用的多路复用技术是时分多路复用(TDM)和频分多路复用(FDM)。

在时分多路复用中,基站会将一段时间划分为多个时隙,然后将数据分时传输到不同的移动终端。

这种方式能够有效地提高信道的利用率,但是对于时延敏感的应用来说,可能会引入较大的延迟。

而在频分多路复用中,不同的移动终端使用不同的频率进行传输,基站则在不同的频率输数据。

这种方式能够有效地避免时延问题,但是需要更多的频谱资源。

,在下行链路中,还常用到调制解调器来将数字信号转换成模拟信号进行传输,以及信道编码来增强传输的可靠性。

上行链路上行链路是指从移动终端向基站传输数据的通道。

在移动通信系统中,上行链路通常由移动终端发起,将数据传输到基站。

上行链路通常采用的多路复用技术是码分多路复用(CDM)和时分多址(TDMA)。

在码分多路复用中,不同的移动终端使用不同的码片对数据进行调制,然后基站在接收端使用相应的码片进行解调。

这种方式能够有效地提高信道容量和抗干扰能力。

而在时分多址中,不同的移动终端在时间上交替传输数据,基站则在接收端对不同的时间片进行分离。

这种方式能够有效地避免碰撞问题,但是可能会引入比较大的时延。

与下行链路类似,在上行链路中也常用到调制解调器和信道编码来实现信号的传输和增强可靠性。

小结移动通信信道在移动通信系统中起到了承载数据传输的重要作用。

下行链路和上行链路分别负责基站到移动终端和移动终端到基站的数据传输。

在下行链路和上行链路中,采用了不同的多路复用技术和信号处理方法来提高信道的利用率、容量和可靠性。

移动通信技术的发展使得移动终端与基站之间的数据传输变得更加高效和可靠。

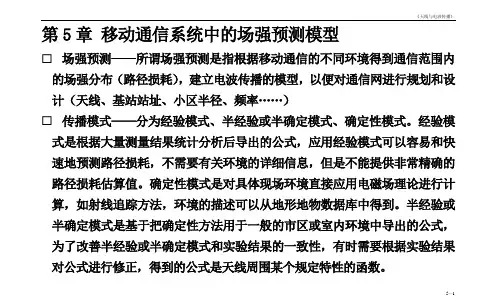

第5章移动通信系统中的场强预测模型☐场强预测——所谓场强预测是指根据移动通信的不同环境得到通信范围内的场强分布(路径损耗),建立电波传播的模型,以便对通信网进行规划和设计(天线、基站站址、小区半径、频率……)☐传播模式——分为经验模式、半经验或半确定模式、确定性模式。

经验模式是根据大量测量结果统计分析后导出的公式,应用经验模式可以容易和快速地预测路径损耗,不需要有关环境的详细信息,但是不能提供非常精确的路径损耗估算值。

确定性模式是对具体现场环境直接应用电磁场理论进行计算,如射线追踪方法,环境的描述可以从地形地物数据库中得到。

半经验或半确定模式是基于把确定性方法用于一般的市区或室内环境中导出的公式,为了改善半经验或半确定模式和实验结果的一致性,有时需要根据实验结果对公式进行修正,得到的公式是天线周围某个规定特性的函数。

传播环境——蜂窝移动通信的最大特点就是小区制。

小区的大小和范围直接和传播条件有关,可以根据需要选择小区的大小和范围。

移动通信系统中主要采用宏小区、微小区(微蜂窝)和微微小区(微微蜂窝)三种形式。

经验模式或半经验模式对具有均匀特性的宏小区是合适的。

半经验模式还适用于均匀的微小区,在那里模式所考虑的参数能很好的表征整个环境。

确定性模式适合于微小区和微微小区不管它们的形状如何。

确定性模式对宏小区是不能胜任的,因为对这种环境所需的计算机CPU时间使人无法忍受☐四种电波传播模型——电波传播模型是指通过对电波传播的环境进行不同方法的分析后所得到的电波传播的某些规律、结论以及具体方法。

利用电波传播模型不仅可以估算服务区内的场强分布,而且还可以对移动通信网进行规划与设计。

统计模型(Statistical Model)——通过对移动通信服务区内的场强进行实地测量,在大量实测数据中用统计的方法总结出场强中值随频率、距离、天线高度等因数的变化规律并用公式或曲线表示出来。

实验模型(Empirical Model)——通过实验方法得出某些电波传播规律,但不像统计模型那样用公式或曲线表示出来。

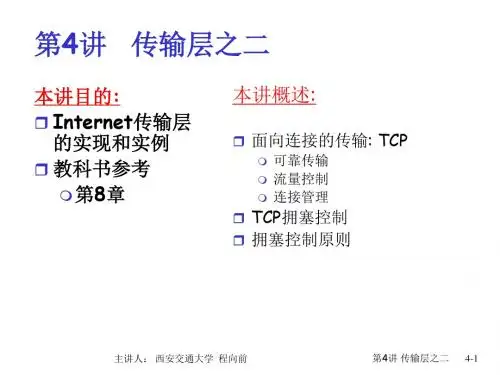

《移动通信》教案授课单位:信息工程学院授课人:***授课对象:信工041-2授课时间:2007~2008学年第一学期1、本课程教学目的:“移动通信”是信息工程专业的专业课程.该课程较详细地介绍了移动通信的原理和实际应用系统。

通过本课程的学习使学生掌握和了解移动通信的基本理论,以及移动通信的发展、蜂窝移动通信系统的基本概念、移动通信的信道、移动通信系统的调制和组网技术、移动通信中的多址接入、移动通信网以及GSM 系统、CDMA系统和第三代移动通信技术等。

2、本课程教学要求:1.掌握移动通信的概念、特点;了解移动通信组网理论的基本内容;理解移动通信的发展历程及发展趋势;了解第三代移动通信系统的主要差别;了解移动通信的应用系统。

2.理解关于蜂窝的概念;了解频率复用的概念以及频率复用的模型;理解信道分配策略以及切换策略;理解干扰与系统容量之间的关系,了解如何在实际系统中用功率控制减少干扰以提高系统容量;了解各种提高系统容量的方法。

3.了解无线电波的传播特性,移动通信中的快衰落与慢衰落;掌握无线信道中信号的多径衰落和多普勒频移,掌握多径传播与快衰落、阴影衰落、时延扩展与相关带宽以及信道的衰落特征;掌握分集技术的基本概念;掌握分集信号的合并技术。

4.掌握多址接入的基本概念和多址接入方式,掌握FDMA技术的原理及系统的特点,了解FDMA系统中的干扰问题,掌握TDMA技术的原理及系统的特点,熟悉TDMA的帧结构,了解TDMA系统的同步与定时,掌握CDMA技术的原理及系统的特点,了解空分多址(SDMA)技术的原理;掌握系统容量的定义,熟悉FDMA、TDMA、CDMA系统容量的分析与比较。

5.掌握FDMA模拟蜂窝网,TDMA数字蜂窝网,CDMA移动通信系统。

3、使用的教材:郭梯云编,《移动通信》,西安电子科技大学出版社主要参考书目:啜钢王文博常永宇等编,《移动通信原理与应用》,北京邮电大学出版社,赵长奎编,《GSM数字移动通信应用系统》,国防工业出版社,顾肇基译,《GSM网络与GPRS》,电子工业出版社,第一章概论本章的教学目标和要求:重点掌握移动通信的概念、特点;了解移动通信组网理论的基本内容;理解移动通信的发展历程及发展趋势;;掌握移动通信的三种工作方式;了解移动中继方式;了解移动通信的应用系统。