12固有免疫应答及其与适应性免疫应答的关系

- 格式:ppt

- 大小:2.22 MB

- 文档页数:16

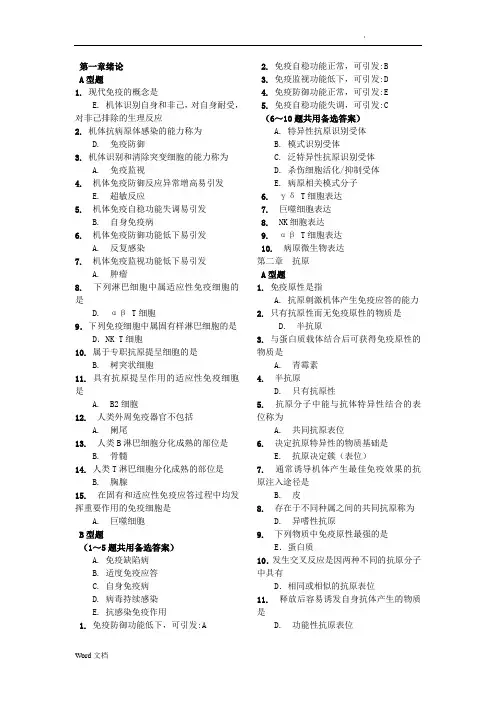

第一章绪论A型题1. 现代免疫的概念是E. 机体识别自身和非己,对自身耐受,对非己排除的生理反应2. 机体抗病原体感染的能力称为D. 免疫防御3. 机体识别和清除突变细胞的能力称为A. 免疫监视4. 机体免疫防御反应异常增高易引发E. 超敏反应5. 机体免疫自稳功能失调易引发B. 自身免疫病6. 机体免疫防御功能低下易引发A. 反复感染7. 机体免疫监视功能低下易引发A. 肿瘤8. 下列淋巴细胞中属适应性免疫细胞的是D. αβ T细胞9.下列免疫细胞中属固有样淋巴细胞的是D.NK T细胞10. 属于专职抗原提呈细胞的是B. 树突状细胞11. 具有抗原提呈作用的适应性免疫细胞是A. B2细胞12.人类外周免疫器官不包括A. 阑尾13. 人类B淋巴细胞分化成熟的部位是B. 骨髓14. 人类T淋巴细胞分化成熟的部位是B. 胸腺15. 在固有和适应性免疫应答过程中均发挥重要作用的免疫细胞是A. 巨噬细胞B型题(1~5题共用备选答案)A. 免疫缺陷病B. 适度免疫应答C. 自身免疫病D. 病毒持续感染E. 抗感染免疫作用1. 免疫防御功能低下,可引发:A2. 免疫自稳功能正常,可引发:B3. 免疫监视功能低下,可引发:D4. 免疫防御功能正常,可引发:E5. 免疫自稳功能失调,可引发:C(6~10题共用备选答案)A. 特异性抗原识别受体B. 模式识别受体C. 泛特异性抗原识别受体D. 杀伤细胞活化/抑制受体E. 病原相关模式分子6. γδ T细胞表达7. 巨噬细胞表达8. NK细胞表达9. αβ T细胞表达10. 病原微生物表达第二章抗原A型题1. 免疫原性是指A. 抗原刺激机体产生免疫应答的能力2. 只有抗原性而无免疫原性的物质是D. 半抗原3. 与蛋白质载体结合后可获得免疫原性的物质是A. 青霉素4. 半抗原D. 只有抗原性5. 抗原分子中能与抗体特异性结合的表位称为A. 共同抗原表位6. 决定抗原特异性的物质基础是E. 抗原决定簇(表位)7. 通常诱导机体产生最佳免疫效果的抗原注入途径是B. 皮8. 存在于不同种属之间的共同抗原称为D. 异嗜性抗原9. 下列物质中免疫原性最强的是E.蛋白质10.发生交叉反应是因两种不同的抗原分子中具有D.相同或相似的抗原表位11.释放后容易诱发自身抗体产生的物质是D. 功能性抗原表位12.抗原分子中的顺序表位D.是由一段序列相连的线性氨基酸残基组成13. 抗原分子中的构象表位D. 是B细胞主要识别的表位14. 胸腺依赖性抗原E. 是既有T细胞表位又有B细胞表位的抗原15. 下列物质中属TI抗原的是B. 细菌脂多糖16. 同一种属不同个体之间存在的MHC抗原是B. 同种异型抗原17. 下列物质中属隐蔽抗原的是E. 眼葡萄膜色素蛋白18. B细胞表位所不具备的特征或作用是E. 也可被T细胞直接识别19. 超抗原所不具备的特点是C. 发挥作用无需APC参与20. 能激活多克隆B细胞的丝裂原是C. 金黄色葡萄球菌肠毒素(SE)21. 佐剂所不具备的作用特点是B. 可特异性增强机体的免疫应答能力B型题(1~4题共用备选答案)A. 构象表位B. 线性表位C. 隐蔽性抗原表位D. 功能性抗原表位E. T细胞表位1. 位于抗原分子表面能被B细胞或抗体直接识别的表位称为2. 位于抗原分子部不能被B细胞直接识别结合的表位称为3. 位于抗原分子部经APC加工后能被MHC Ⅱ类分子提呈的线性表位称为4. 位于抗原分子表面由空间位置相邻而序列不相连续的氨基酸残基组成的表位称为(5~8题共用备选答案)A. 共同抗原B. 隐蔽抗原C. 同种异型抗原D. 超抗原E. 异嗜性抗原5. 存在于不同种属之间的共同抗原称为6. 人类ABO血型抗原称为7. 可多克隆激活T细胞产生大量细胞因子的抗原称为8. 正常情况下与机体免疫系统相对隔绝的某些自身成分称为第三章抗体A型题1.抗体的基本结构是C. 由两条相同的H链和两条相同的L链通过链间二硫键连接组成2.抗体超变区位于B. VH和VL区3.抗体分为κ和λ两型的依据是D. CL抗原性的不同4.抗体分为五类的依据是A. CH抗原性的不同5. IgG的重链称为E. γ链6. 抗体铰链区位于A. CH1与CH2之间7. 抗体独特型表位存在于B. VH和VL功能区8.不含铰链区的抗体是D. IgE类抗体9.以多聚体形式发挥作用的抗体是C. IgM类抗体10. 具有J链的抗体是C. IgM和SIgA类抗体11. 可将IgG裂解为二个Fab片段的酶类物质是D. 木瓜蛋白酶12. 具有补体C1q结合点的抗体是B. IgG和IgM类抗体13. 产妇初乳中含量最高的抗体是A. SIgA类抗体14.能够通过胎盘进入胎儿体的抗体是D. IgG类抗体15.能够介导NK细胞产生ADCC效应的抗体是B. IgG类抗体16.能与肥大细胞表面相应受体结合使其致敏的抗体是A. IgE类抗体17.宫感染导致胎儿脐血中含量增高的抗体是D. IgM类抗体18.能够介导吞噬细胞产生调理作用的抗体是A. IgG类抗体19.在黏膜局部发挥抗感染免疫作用的抗体是E. SIgA类抗体20.免疫接种后首先产生的抗体是B. IgM类抗体B型题(1~6题共用备选答案)A. IgG类抗体B. SIgA类抗体C. IgM类抗体D. IgE类抗体E. IgD类抗体1. 分子量最大的抗体是:C2. 血清含量最高的抗体是:A3. 血清含量最低的抗体是:D4. 血清半衰期最长的抗体是:A5.具有J链和分泌片的抗体是:B6. 过敏反应患者血清中含量明显升高的抗体是:D(7~12题共用备选答案)A. IgM类抗体B. SIgA类抗体C. IgG类抗体D. IgE类抗体E. IgD类抗体7. 可介导产生调理作用的抗体是:C8. 可介导产生I型超敏反应的抗体是:D9. 在黏膜局部发挥抗感染免疫作用的抗体是:B10. 初次体液免疫应答中最早产生的抗体是:A11.激活补体能力最强的抗体是:A12. 可介导产生ADCC作用的抗体是:C(13~17题共用备选答案)A. α链B. γ链C. δ链D. ε链E. μ链13. IgG的重链称为14. IgM的重链称为15. IgA的重链称为16. IgD的重链称为17. IgE的重链称为第四章补体A型题1.血清中含量最高的补体组分B. C32.补体经典途径的激活顺序是C. C1423567893.IgG分子中能与C1q结合的功能区是C. CH34.IgM分子中能与C1q结合的功能区是C. CH35. 具有过敏毒素和趋化作用的补体裂解产物是D. C5a6. 降解后可产生激肽样作用的补体裂解产物是E. C2b7. 具有调理作用的补体裂解产物是B. C3b8.具有免疫黏附作用的补体裂解片段B. C3b和C5b9.启动补体经典途径活化的主要物质是A. 抗原-抗体复合物10.启动补体凝集素途径活化的主要物质是B. 病原体表面的甘露糖残基11. 启动补体旁路途径活化的主要物质是D. 细菌脂多糖12. 补体经典途径活化的第一个补体组分是A. C1(C1q:C1r2:C1s2)复合体13. 补体凝集素途径活化的第一个补体组分是D. MBL-MASP1/2复合体14. 补体旁路途径激活过程中所不涉及的补体组分是B. C415.补体经典途径激活过程中所不涉及的事件是B. B因子裂解为Ba和Bb16.补体旁路途径激活过程中所不涉及的事件是D. C2裂解为C2a和C2b17. 补体凝集素途径激活过程中所不涉及的事件是A. C1q构象改变使C1r和C1s相继活化18. 一个完整的C1q分子是由C. 6个C1q三聚体亚单体组成19. C1抑制物缺陷可引发E. 遗传性血管水肿B型题(1~5题共用备选答案)A. C4b2aB. 3bBbPCC. C4b2a3bD. C3bBb3bE. O)Bb3(HC2复合物1. 补体旁路途径稳定态C3转化酶是2. 补体凝集素途径C3转化酶是3. 补体旁路途径液相C3转化酶是4. 补体经典途径C5转化酶是5. 补体旁路途径C5转化酶是(6~10题共用备选答案)A. 病原体表面乙酰化低聚糖B. MBL-MASP1/2复合体C. C1(C1q:C1r2:C1s2)复合体D. 抗原-抗体复合物E. 细菌脂多糖6. 补体旁路途径激活物是7. 补体凝集素途径激活物是8. 补体经典途径激活物是9. 补体凝集素途径活化的第一个补体组分是10. 补体经典途径活化的第一个补体组分是(11~15题共用备选答案)A. C2bB. C3aC. C3dD. C3bE. C5a11. 对嗜中性粒细胞具有趋化和激活作用12. 其裂解产物具有激肽样作用13. 是B细胞辅助受体中CD21识别结合的分子14. 具有过敏毒素作用而无趋化作用的分子15. 具有调理和免疫黏附作用的分子第五章细胞因子A型题1.细胞因子不包括B.过敏毒素2.细胞因子所不具备的生物学功能是E.促进造血功能3. IL-2所不具备的生物学功能是D.可抑制Th1细胞形成4.可诱导B细胞产生IgE类抗体的细胞因子是E.IL-45.IL-17所不具备的生物学特性和功能是C.具有抗胞病原体感染的作用6.γ-干扰素所不具备的生物学功能是C.可诱导初始T细胞分化为Th2细胞7.接受刺激后主要产生IFN-γ的细胞是A.NK细胞8.对肿瘤细胞具有杀伤作用的细胞因子是C.TNF-α/β9.可刺激骨髓多能造血干细胞发育分化的细胞因子是B.SCF10.可诱导巨核祖细胞增殖分化为血小板的细胞因子是D.TPO11.可诱导成红祖细胞增殖分化为成熟红细胞的细胞因子是A.EPO12.单核-巨噬细胞产生的对中性粒细胞具有趋化和活化作用的细胞因子是E. IL-8/ CXCL813.可抑制Th2细胞形成和增殖的细胞因子是D.IFN-γ14.对巨噬细胞和NK细胞功能具有抑制作用的细胞因子是B.IL-1015.细胞因子所不具备的作用特点是B.特异性16.细胞因子所不具备的生物学特性和功能是B.一种细胞只能产生一种细胞因子17.能以分泌方式作用于靶细胞的细胞因子是B.IL-1和TNF-α18.在体外能够诱导自体淋巴细胞形成LAK 细胞的细胞因子是A.IL-219.被FDA批准用于治疗乙型肝炎的细胞因子是A.IFN-α20.临床用于治疗乳腺癌的生物制剂是D.人源化抗HER-2单抗B型题A.IL-10 B.TGF-βC.IL-17 D.IL-4 E.IFN-γ1.Th1细胞产生,可抑制Th2细胞形成2.γδT细胞产生,可刺激成纤维/上皮/皮细胞合成分泌促炎细胞因子3.Th2细胞产生,可抑制巨噬细胞表达MHC 和共刺激分子4.Treg细胞产生,可抑制T细胞增殖和树突状细胞活化5. Th2细胞产生,可促进B细胞增殖分化A.EPO B.TPOC.SCF D.IL-7 E.IL-2 6.骨髓基质细胞产生,可诱导多能造血干细胞增殖分化7.肾细胞和肝细胞产生,可诱导成红祖细胞增殖分化8.肾细胞和肝细胞产生,可诱导巨核祖细胞增殖分化9.胸腺基质细胞产生,可诱导胸腺细胞增殖分化10. Th1细胞产生,可诱导T、B细胞增殖分化第七章主要组织相容性复合体及其编码的抗原系统A型题1.人类主要组织相容性复合体(MHC)称为B.H-2复合体2.HLA复合体位于B.第6号染色体3.位于HLA Ⅱ类基因区的经典II类基因是C.HLA- DR4. 位于HLA Ⅰ类基因区的经典I类基因是B.HLA-B5.非经典HLA Ⅰ类基因包括C.HLA-E、F、G6. HLA Ⅲ类基因区基因编码产物不包括E.HLA-DM分子7. 编码人β2m的基因位于E.第15号染色体8. 在母胎免疫耐受中发挥重要作用的分子是E.HLA-E和HLA-G分子9. NK细胞表面C型凝集素样受体家族成员识别的配体分子是A.HLA-E分子10. NK细胞表面免疫球蛋白样受体家族成员识别的配体分子是C.HLA-G分子11. NK细胞表面NKG2D活化性受体识别的配体分子是E.MIC A/B分子12. HLA Ⅱ类分子的抗原肽结合槽位于A.α1与β1结构域之间13. HLAⅠ类分子的抗原肽结合槽位于B.α1与α2结构域之间14.CTL表面CD8分子识别结合的部位是E.HLAⅠ类分子α3结构域15. Th细胞表面CD4分子识别结合的部位是A.HLAⅡ类分子β2结构域16. 表面尚未检出经典HLAⅠ类分子的细胞是C.成熟红细胞17. 组成性表达HLAⅡ类分子的细胞是C.树突状细胞18. 同胞之间两个单体型完全相同的概率为B.25%19. 器官移植时选择的最适供者是E.患者同卵双生的兄弟姐妹20. 患者多次输血后发生非溶血性输血反应的原因是B.患者体产生抗供者HLAⅠ类抗原特异性抗体21. 与强直性脊柱炎发生密切相关的HLA分子是D.HLA-B27分子(二)B型题A.H-2复合体B.HLA-DM基因C.HLA-A、B、C基因D.HLA-DP、DQ、DR基因E.HLA-E、F、G基因1.编码经典HLAⅠ类分子的基因2.编码非经典HLAⅠ类分子的基因3.编码经典HLAⅡ类分子的基因4.编码免疫相关分子的基因5.编码小鼠主要组织相关性抗原的基因A.HLAⅠ类分子α3结构域B.HLAⅠ类分子轻链β2mC.HLAⅡ类分子β2结构域D.HLAⅡ类分子α1结构域E.HLAⅡ类分子β1结构域6. Th细胞表面CD4分子识别结合7. CTL表面CD8分子识别结合8.具有高度多态性9.较少多态性10.非多态性结构第九章适应性免疫细胞及其主要生物学作用A型题?1.T细胞表面的特征性标志是:CD3?A.CD2B.CD4C.CD8D.TCRE.BCR 2.T细胞表面能与TCR结合形成具有信号转导功能复合物的膜分子是B.CD33. CTL表面的TCR辅助受体是C.CD84.Th细胞表面的TCR辅助受体是B.CD45.人T细胞表面能与HIV壳膜蛋白gp120结合的受体是B.CD46.T细胞表面CD4分子与APC表面抗原肽-MHC分子复合物中MHC-II类分子结合的区域是D.β2结构域7.T细胞表面CD8分子与能与APC表面抗原肽-MHC分子复合物中MHC-I类分子结合的区域是E.α3结构域8.活化T细胞表面具有免疫抑制作用的膜分子是B.CTLA-49.能非特异多克隆刺激T细胞和B细胞增殖的丝裂原是C.美洲商陆原(PWM)10.T细胞表面与其活化第二信号产生密切相关的CD分子是E.CD2811.初始T细胞特征性表面标志是C.CD45RA+CD62L+12.可通过分泌IL-17发挥抗真菌和胞外细菌感染的CD4+T细胞是D.Th17细胞13.可通过合成分泌TGF-β和/或IL-10发挥免疫抑制效应的T细胞是C.Treg细胞14.可诱导初始T细胞分化为Th1细胞的细胞因子是D.IFN-γ、IL-1215.可诱导初始T细胞分化为Th2细胞的细胞因子是A.IL-416.可诱导初始T细胞分化为Th17细胞的细胞因子是E.IL-6、TGF-β、IL-2117.可诱导初始T细胞分化为iTreg细胞的细胞因子是D.TGF-β、IL-218.可诱导初始T细胞分化为Th3细胞的细胞因子是A.TGF-β19.对肿瘤或病毒感染靶细胞具有特异性杀伤作用的免疫细胞是C.CD8+CTL20.B细胞表面特有的表面标志是C.BCR(mIg)21.B细胞作为专职APC其表面最重要的共刺激分子是C.CD4022.BCR辅助受体中能够识别结合C3d的分子是A.CD2123.活化T细胞表面对B细胞活化第二信号产生具有重要作用的CD分子是C.CD40L24.B细胞表面与其活化第二信号产生密切相关的膜分子是C.CD4025.B细胞表面的BCR辅助受体是E.CD19-CD21-CD81复合体26.鉴别B1细胞和B2细胞的主要表面标志是B.CD5分子B型题A.IL-4、IL-5、IL-13B.IFN-γ、IL-2、TNFα/βC.IL-17、IL-21、IL-22D.TGF-β、IL-10E.IL-4、IL-10、IL-211.Th1细胞主要分泌2.Th2细胞主要分泌3.Tfh细胞主要分泌4.Th17细胞主要分泌5.Tr1细胞主要分泌A.CD4+Th1细胞B.CD4+Tfh细胞C.CD4+Treg细胞D.CD4+Th17细胞E.CD8+CTL6.通过分泌穿孔素和颗粒酶,特异性杀伤肿瘤细胞的T细胞是7.通过直接接触和分泌TGF-β产生免疫抑制作用的T细胞是8.通过分泌IL-4和IL-10等细胞因子诱导B细胞增殖分化产生抗体和Ig类别转换的T 细胞是9.通过分泌IL-17和IL-22细胞因子参与炎症反应和抗胞病原体感染的T细胞是10.通过分泌IFN-γ和IL-2参与细胞免疫应答的T细胞是第十章固有免疫细胞及其主要生物学作用A型题1.巨噬细胞所不具备的受体是B、特异性抗原识别受体2.兼备抗原加工提呈和吞噬杀菌作用的固有免疫细胞是巨噬细胞3.对巨噬细胞具有激活作用的细胞因子是IFN-γ4.对巨噬细胞具有趋化作用的细胞因子是MIP-1α/β (CCL3/4)5.对中性粒细胞具有趋化作用的细胞因子是MIP-1α/β(CCL3/4)6.巨噬细胞表面可直接识别病原菌表面岩藻糖残基的分子是甘露糖受体7.单核细胞进入组织器官后可分化为巨噬细胞8.血液白细胞中数量最多的是中性粒细胞9.吞噬细胞表面的特征性标志是CD1410.可诱导初始T细胞活化的免疫细胞是髓样树突状细胞11.未成熟髓样树突状细胞表面膜分子表达特征是高表达模式识别受体,低表达MHCⅡ/Ⅰ类分子12.成熟髓样树突状细胞表面膜分子及其主要生物学作用是高表达MHCⅡ/Ⅰ类分子,可增强抗原提呈和激发免疫应答的能力13.NK细胞表面具有鉴别意义的标志是TCR-、mIgM-、CD56+、CD16+14.能够发挥ADCC效应的淋巴细胞是NK细胞15.NK细胞释放的能使靶细胞溶解破坏的生物活性介质是穿孔素16.NKT细胞表面TCR识别结合的配体是CD1分子提呈的磷脂/糖脂类抗原17.γδT细胞主要分布于黏膜和皮下组织18.γδT细胞不能识别的抗原是感染细胞表面CD1分子提呈的糖脂类抗原19.B1细胞主要分布于胸/腹膜腔和肠道固有层淋巴组织中20.B1细胞表面具有鉴别意义的标志是TCR-、mIgM+、CD5+21.B1细胞通常不能识别蛋白质抗原22.B1细胞接受多糖抗原刺激后产生相应抗体的时间约为48小时23.B1细胞接受多糖抗原刺激后可产生以IgM为主的低亲和性抗体24.在抗寄生虫免疫应答中发挥重要作用的免疫细胞是嗜酸性粒细胞B型题A.48小时B.12~24小时C.2~3天D.1~2周E.数月1.巨噬细胞在组织中可存活2.中性粒细胞存活期约为3.单核细胞在血液中停留时间约为4.B1细胞接受抗原刺激到抗体产生的时间约为5.B2细胞接受抗原刺激到抗体产生的时间约为A. αβT细胞通过表面TCRB. γδT细胞通过表面TCRC. 巨噬细胞通过表面PRRD. NK细胞通过表面KIR/KLRE. B1细胞通过表面BCR6.可识别表达于正常组织细胞表面的经典/非经典HLA I类分子7.可识别抗原提呈细胞表面MHC分子提呈的抗原肽8.可识别某些病原体表面共有的病原相关模式分子9.可识别某些肿瘤细胞表面的MHC I类链相关A/B分子10.可识别某些细菌表面共有多糖类抗原第十一章抗原提呈细胞及其主要生物学作用A型题1.专职抗原提呈细胞(APC)通常是指B.能够组成性表达MHCⅡ类分子的APC 2.具有抗原加工提呈作用的专职APC是D.树突状细胞3.具有抗原加工提呈作用的非专职APC是D.滤泡树突状细胞4. 可有效激活初始T细胞的树突状细胞是A.髓样树突状细胞(mDC)5. 不表达MHCⅡ类分子的专职APC是B. 巨噬细胞6. 摄取抗原和迁移能力最强的APC是A . 滤泡树突状细胞B. 并指树突状细胞C. 浆细胞样树突状细胞D. 间质树突状细胞E. 朗格汉斯细胞7.分布于皮肤、黏膜组织中的未成熟树突状细胞称为C. 朗格汉斯细胞8. 分布于淋巴结深皮质区的树突状细胞称为A .滤泡树突状细胞9. B细胞有别于巨噬细胞摄取抗原的特点是D. 可通过BCR识别摄取抗原10. 树突状细胞主要激活的T细胞是E.CD4+ /CD8+初始T细胞11. B细胞区主要激活的T细胞是B.CD4+Th2/Tfh细胞12. 巨噬细胞主要激活的T细胞是A.CD4+Th1细胞13. 源性抗原在抗原提呈细胞消化降解的部位是C.质网14.可介导源性抗原转运至质网的分子是A.抗原加工相关转运体(TAP)15.质网中空载MHCⅠ类分子形成后首先结合的物质是D.伴侣蛋白复合体16. 外源性抗原在巨噬细胞消化降解的部位是A.体-溶酶体17.外源性抗原肽与MHC II类分子结合的部位是B.MHC II类器室18.质网中空载MHCⅡ类分子形成后首先结合的物质是A.Ⅱ类相关恒定链肽(CLIP)19. 能够提呈脂类抗原的分子是C.CD1分子(MHCⅠ类样分子)20.兼备抗原加工提呈和执行适应性免疫应答的细胞是C. B1细胞21.表达于APC表面可诱导Th细胞产生活化第一信号的物质是B. 抗原肽-MHCⅡ类分子复合物22. 表达于APC表面可诱导T细胞产生活化第二信号的共刺激分子是C. B7-1/2分子23. 表达于活化T细胞表面可诱导B细胞产生活化第二信号的共刺激分子是D. CD40分子B型题A.B细胞B.巨噬细胞C.髓样树突状细胞D.滤泡树突状细胞E.浆细胞样树突状细胞1. 可有效激活初始T细胞的专职APC是2. 可有效激活CD4+Th1细胞的专职APC是3. 可有效激活CD4+Th2细胞的专职APC是4. 抗原加工提呈能力微弱,可接受病毒刺激产生大量Ⅰ型干扰素的APC是5. 没有抗原加工提呈作用,但能结合可溶性抗原或免疫复合物供B细胞识别的APC是A.血管皮细胞B.病毒感染/肿瘤靶细胞C.朗格汉斯细胞D.并指树突状细胞E.滤泡树突状细胞6.摄取抗原能力强,加工提呈抗原能力弱的专职APC是7.可分泌CXCL13(BLC)趋化募集B细胞的APC是8.可诱导表达MHCⅡ类分子的非专职APC 是9.可高表达抗原肽-MHCⅡ类分子复合物和共刺激分子的专职APC是10. 可表达非己抗原肽-MHCⅠ类分子复合物的非专职APC是A.抗原加工相关转运体B.伴侣蛋白复合体C.质网氨肽酶D.蛋白酶体E.钙联素11. 可介导源性抗原肽转运至质网的分子是12. 源性抗原在抗原提呈细胞消化降解的部位是13. 质网中能与新生MHCⅠ类分子α链结合的分子是14. 质网中可对源性抗原肽进一步加工的物质是15. 质网中能与空载MHCⅠ类分子结合的物质是A.酸化噬囊泡B.Ia相关恒定链C.HLA-DM分子D.MHCⅡ类器室E.晚期体/溶酶体16. 质网中能与空载MHCⅡ类分子结合的物质是17. 能使Ⅱ类相关恒定链肽与MHC Ⅱ类分子解离的分子是18.Ⅱ类相关恒定链肽-MHC Ⅱ类分子复合物在APC形成的部位是19. 外源性抗原肽与MHC Ⅱ类分子在APC 结合的部位是20. 外源性抗原在APC消化降解的部位是第十二章适应性免疫应答A型题1. 不能发生适应性免疫应答的免疫器官是B. 胸腺2. 适应性免疫应答的过程不包括E. NK细胞的活化及其对肿瘤细胞的杀伤作用3. 执行适应性免疫应答的T/B淋巴细胞均具有A. 特异性抗原识别受体4. 参与和执行适应性细胞免疫应答的细胞不包括E. γδT细胞5. 适应性细胞免疫应答中产生的免疫效应细胞是B. CD4+ Th1细胞、CD8+CTL6. 具有免疫记忆功能的免疫细胞是A. αβT细胞7. 离开胸腺进入外周后未与相应抗原接触的成熟T细胞称为C. 初始T细胞8. 抗原提呈细胞与T细胞间最重要的一对共刺激分子是C. B7与CD289.可诱导Th0细胞向Th1细胞分化的细胞因子是C.IFN-γ、IL-1210.效应Th1细胞分泌的可介导免疫调节和炎症反应的细胞因子是E.IFN-γ、IL-2、TNF-α/β11. 效应Th1细胞产生的可诱导巨噬细胞活化的细胞因子是D.IFN-γ12. 效应Th1细胞抗胞病原体感染的过程和机制不包括A.效应Th1细胞通过表面TCR与巨噬细胞表面相应抗原肽-MHC II类分子复合物结合13. 细胞间作用受MHC I类分子限制的是D.CTL与肿瘤靶细胞14. 对效应CTL杀伤靶细胞的正确论述是A. 通过释放穿孔素诱导靶细胞凋亡15. 初始CTL活化无需Th1细胞协助的情况是A.病毒感染的高表达共刺激分子的髓样DC与初始CTL相互作用16. 分泌型IgA产生部位主要是E. 派尔集合淋巴结17. 初次应答时产生的抗体主要是B. IgM类抗体18. 再次应答时产生的抗体主要是A. IgG类抗体19.初次应答所不具备的特征是B. 抗体产生潜伏期较长20. 再次应答所不具备的特征是B. 所需抗原剂量与初次应答大致相同B型题A. 效应CTLB. 效应Th1细胞C. 效应Th2细胞D. 活化巨噬细胞E. 浆细胞1. 可分泌抗体介导产生体液免疫效应2. 可特异性杀伤病毒感染或肿瘤靶细胞3. 可分泌IFN-γ活化巨噬细胞4. 可有效杀伤胞寄生菌5. 可诱导活化B细胞增殖分化A. IL-2B. IL-4C. IL-12D. CCL18E. CXCL136. 可诱导Th0细胞向Th2细胞分化7. 可诱导Th0细胞向Th1细胞分化8. 可诱导活化T细胞增殖分化9. 滤泡DC产生,可趋化募集B细胞10. 成熟DC产生,可趋化募集初始T细胞第十三章固有免疫应答及其与适应性免疫应答的关系A型题1.关于固有免疫应答说法不正确的是()B.识别特点具有特异性2.以下哪项不属于皮肤黏膜的物理屏障作用()A.皮肤黏膜的机械阻挡B.黏膜上皮细胞纤毛的定向摆动C.黏膜表面分泌液的冲洗D.黏膜表面正常菌群的拮抗作用E.尿液的冲洗3.即刻固有免疫应答发生于感染()A.0-4小时4.早期诱导性固有免疫应答阶段发生于感染()C.4-96小时5.适应性免疫应答启动阶段发生于感染( )D.96小时后6.感染后0-4小时,发挥强大吞噬杀菌作用的细胞是( )E.中性粒细胞7.黏膜上皮细胞的抗感染作用不包括()D.吞噬作用8.在早期诱导性固有免疫应答阶段发挥抗感染作用最主要的细胞是()E.中性粒细胞9.下列关于固有免疫与适应性免疫应答的关系说法错误的是()C.能协助效应T细胞进入感染部位10.能启动适应性免疫应答的细胞是()C.树突状细胞11.下列哪项不是固有免疫应答的特点()C.可产生免疫记忆12.关于固有免疫应答的抗感染作用下列说确的是()B.固有免疫细胞的活化需APC协助B型题(13~17题共用备选答案)A.物理屏障B.化学屏障C.微生物屏障D.血脑屏障E.血胎屏障13.口腔中的唾液链球菌产生H2O2杀伤白喉杆菌和脑膜炎球菌属于哪种屏障()14.婴幼儿的中枢神经系统感染是哪种屏障发育不完善所导致()15.孕妇妊娠3个月发生风疹病毒感染可导致流产是哪种屏障发育不完善所导致16.眼泪中的溶菌酶可以杀伤细菌属于哪种屏障17.呼吸道的纤毛定向摆动属于哪种屏障第十六章超敏反应A型题1.介导Ⅰ型超敏反应的抗体是B. IgE类抗体2.与Ⅰ型超敏反应发生无关的免疫细胞是C.Th1细胞3.与Ⅰ型超敏反应发生无关的生物活性介质是A.补体4.诱导B细胞产生IgE抗体的细胞因子是D.IL-45.引发早期相过敏反应的主要介质是C.组胺6.引发晚期相过敏反应的主要介质是C.白三烯7.晚期相过敏反应通常发生于患者再次接受变应原后A.15~20分钟B.0~4小时C.1~2小时D.6~12小时E.24~72小时8.Ⅰ型超敏反应性疾病不包括E. 遗传性血管神经性水肿。

滨州医学院继续教育学院课程考试《病原生物学与免疫学》试题( A 卷)(考试时间:100 分钟,满分:100分)一、单项选择题(每题1 分共30 分)(说明:将认为正确答案的字母填在下面空格处)1.1.诊断钩虫病时,常用且阳性率高的方法为A.粪便直接涂片法B.自然沉淀法C.肛门拭子法D.饱和盐水浮聚法2.一般人群中,人体感染刚地弓形虫后最常表现为A.急性感染B.弓形虫脑病C.畸形胎儿D.隐性感染3.生活史有世代交替现象的原虫是A.间日疟原虫B.蓝氏贾第鞭毛虫C.阴道毛滴虫D.溶组织内阿米巴4.日本血吸虫病在我国主要流行于A.云南少数民族地区B.西北牧区C.东北三省D.长江流域及以南地区5.蛔虫引起并发症是由于A.钻孔习性B.寄生于小肠C.以半消化食物为食D.幼虫在人体內移行6.感染肺吸虫是由于A.食入未熟的淡水鱼B.生食水红菱,荸荠C.食入未熟的石蟹D.食入未熟的淡水虾7.肠阿米巴病的典型病理变化为A.无菌性、液化性坏死B.口小底大的烧瓶样溃疡C.组织肉芽肿D.肠粘膜表面火山口状凹陷8.白喉棒状杆菌获得产生白喉毒素的能力是通过A.转化B.接合C.转导D.溶原性转换9.液体培养基的主要用途是A.分离单个菌落B.鉴别菌种C.观察细菌运动能力D.增菌10.肉毒病的感染途径是A.食用污染食物B.污染伤口C.节肢动物叮咬D.吸入污染的空气11.风湿热的辅助诊断应采用A.PPD试验B.肥达试验C.抗“O”试验D.锡克试验12.生长曲线中,细菌的外毒素、抗生素的产生在哪个时期?A.迟缓期B.对数期C.稳定期D.衰亡期13.细菌的运动器官是A.鞭毛B.荚膜C.芽胞D.菌毛14.对一般培养基灭菌宜选用A.高压蒸气灭菌法B.间歇蒸气灭菌法C.紫外线灭菌法D.干热灭菌法15.某7个月婴儿被诊断为流行性脑脊髓膜炎,其病原体是A.肺炎球菌B.流感杆菌C.脑膜炎奈瑟菌D.流感病毒16.关于TCR的特征,下列哪项是错误的?A.与CD3形成TCR-CD3复合物B.直接与游离的抗原结合C.由异源二聚体组成D.能识别抗原肽-MHC分子复合物17.异嗜性抗原属于A.同种异型抗原B.自身抗原C.共同抗原D.独特型抗原18.免疫球蛋白的高变区位于A.VH和CHB.VL和VHC.Fc段D.VH和CL19.补体促进吞噬细胞的吞噬作用被称为补体的A.炎症介质作用B.调理作用C.中和作用D.溶菌和细胞毒作用20.下面哪一类Ig主要参与粘膜局部抗感染A.IgAB.IgMC.IgGD.IgE21.关于补体经典激活途径的叙述,下列哪项是错误的A.抗原抗体复合物是其主要激活物B.C1是由C1r、C1q和C1s 组成的复合物C.其C3转化酶与旁路途径的组成相同D.整个过程可人为的分为识别、活化和膜攻击三个阶段22.对免疫细胞具有负向调节作用的细胞因子有A. IFN-γB.IL-2C.TGF-βD. CSF23. MHC I类分子中构成抗原肽结合槽的结构域A.α1、β2B.α1、β1C.α1、α2D.α2、β224.下列哪些细胞间作用受MHC-Ⅰ类分子限制?A.APC与Th细胞B.Th细胞与Treg细胞C.巨噬细胞与靶细胞D.CTL细胞与靶细胞25.介导I 型超敏反应即刻反应的最主要介质是A.组胺B.白三烯C.肝素D.血小板活化因子26.为T细胞活化提供最重要协同刺激信号的分子是A.CD3B.CD4/CD8C.CD28D.CD40L27.下列关于固有免疫的说法哪种不正确A.是机体抵御微生物感染的第一道防线B.是个体与生俱来的一种生理功能C.通过模式受体识别病原相关的分子模式D.模式识别受体呈克隆分布28. 病原相关分子模式不表达于A.病原体B.宿主正常细胞C.病原体产物D.宿主衰老细胞29. 酶免疫技术常用的酶是A、IgB、MACC、CKD、AP30. 免疫细胞产生、发育、分化成熟的主要场所是A.淋巴结和脾脏B.胸腺和骨髓C.淋巴结和胸腺D.淋巴结和骨髓二、填空题(每空 1 分 共 10分)1.细菌按其外形不同,可分为球菌 、 和 三类。

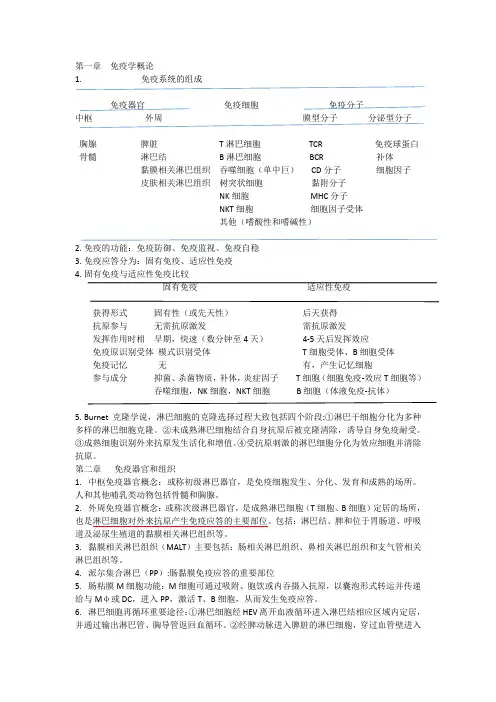

第一章免疫学概论1.免疫系统的组成免疫器官免疫细胞免疫分子中枢外周膜型分子分泌型分子胸腺脾脏T淋巴细胞TCR 免疫球蛋白骨髓淋巴结B淋巴细胞BCR 补体黏膜相关淋巴组织吞噬细胞(单中巨)CD分子细胞因子皮肤相关淋巴组织树突状细胞黏附分子NK细胞MHC分子NKT细胞细胞因子受体其他(嗜酸性和嗜碱性)2.免疫的功能:免疫防御、免疫监视、免疫自稳3.免疫应答分为:固有免疫、适应性免疫4.固有免疫与适应性免疫比较固有免疫适应性免疫获得形式固有性(或先天性)后天获得抗原参与无需抗原激发需抗原激发发挥作用时相早期,快速(数分钟至4天)4-5天后发挥效应免疫原识别受体模式识别受体T细胞受体、B细胞受体免疫记忆无有,产生记忆细胞参与成分抑菌、杀菌物质,补体,炎症因子T细胞(细胞免疫-效应T细胞等)吞噬细胞,NK细胞,NKT细胞B细胞(体液免疫-抗体)5.Burnet克隆学说,淋巴细胞的克隆选择过程大致包括四个阶段:①淋巴干细胞分化为多种多样的淋巴细胞克隆。

②未成熟淋巴细胞结合自身抗原后被克隆清除,诱导自身免疫耐受。

③成熟细胞识别外来抗原发生活化和增值。

④受抗原刺激的淋巴细胞分化为效应细胞并清除抗原。

第二章免疫器官和组织1.中枢免疫器官概念:或称初级淋巴器官,是免疫细胞发生、分化、发育和成熟的场所。

人和其他哺乳类动物包括骨髓和胸腺。

2.外周免疫器官概念:或称次级淋巴器官,是成熟淋巴细胞(T细胞、B细胞)定居的场所,也是淋巴细胞对外来抗原产生免疫应答的主要部位。

包括:淋巴结、脾和位于胃肠道、呼吸道及泌尿生殖道的黏膜相关淋巴组织等。

3.黏膜相关淋巴组织(MALT)主要包括:肠相关淋巴组织、鼻相关淋巴组织和支气管相关淋巴组织等。

4.派尔集合淋巴(PP):肠黏膜免疫应答的重要部位5.肠粘膜M细胞功能:M细胞可通过吸附、胞饮或内吞摄入抗原,以囊泡形式转运并传递给与Mφ或DC,进入PP,激活T、B细胞,从而发生免疫应答。

6.淋巴细胞再循环重要途径:①淋巴细胞经HEV离开血液循环进入淋巴结相应区域内定居,并通过输出淋巴管、胸导管返回血循环。

第一章绪论A型题:1.现代免疫的概念E机体识别自身和非已,对自身耐受,对非已排除的生理反应。

2.机体抗病原体感染的能力称为D免疫防御3.机体识别和清除突变细胞的能力称为A免疫监视4.机体免疫防御反应异常增高易引发E超敏反应5.机体免疫自稳功能失调易引发B自身免疫病(或超敏反应)6.机体免疫防御功能低下易引发A反复感染(免疫缺陷病或对病原体高度易感)7.机体免疫监视功能低下易引发A肿瘤(或病毒持续性感染)8.下列淋巴细胞中属适应性免疫细胞的是DαβT细胞9.下列免疫细胞中属固有样淋巴细胞的是DNK T细胞10.属于专职抗原提呈细胞的是B树突状细胞(巨噬细胞和B细胞)11.具有抗原提呈作用的适应性免疫细胞是AB2细胞12.人类外周免疫器官不包括C胸腺13.人类B淋巴细胞分化成熟的部位是B骨髓14.人类T淋巴细胞分化成熟的部位是B胸腺15.在固有和适应性免疫应答过程中均发挥重要作用的免疫细胞是A巨噬细胞B型题1.免疫防御功能低下,可引发A免疫缺陷病2.免疫自稳功能正常,可引发B适度免疫应答3.免疫监视功能低下,可引发D病毒持续感染4.免疫防御功能正常,可引发E抗感染免疫作用5.免疫自稳功能失调,可引发C自身免疫病6.ɣδ T细胞表达C泛特异性抗原识别受体7.巨噬细胞表达B模式识别受体8.NK细胞表达D杀伤细胞活化/抑制受体9.αβ T细胞表达A特异性抗原识别受体10.病原微生物表达E病原相关模式分子第二章抗原A型题:1.免疫原性是指A抗原刺激机体产生免疫应答的能力2.只有抗原性而无免疫原性的物质是D半抗原3.与蛋白质载体结合后可获得免疫原性的物质是A青霉素4.半抗原D是只有抗原性5.抗原分子中能与抗体特异性结合的表位称为DB细胞表位6.决定抗原特异性的物质基础是E抗原决定簇(表位)7.通常诱导机体产生最佳免疫效果的抗原注入途径是B皮内8.存在于不同种属之间的共同抗原称为D异嗜性抗原9.下列物质中免疫原性最强的是E蛋白质10.发生交叉反应是因两种不同的抗原分子中具有D相同或相似的抗原表位11.释放后容易诱发自身抗体产生的物质是B隐蔽抗原12.抗原分子中的顺序表位D是由一段序列相连的线性氨基酸残基组成13.抗原分子中的构象表位D是B细胞主要识别的表位14.胸腺依赖性抗原E是既有T细胞表位又有B细胞表位的抗原15.下列物质中属TI抗原的是B细菌脂多糖16.同一种属不同个体之间存在的MHC抗原是B同种异型抗原17.下列物质中属隐蔽抗原的是E眼葡萄膜色素蛋白18.B细胞表位所不具备的特征或作用是E也可被T细胞直接识别19.超抗原所不具备的特点是C发挥作用无需APC参与20.能激活多克隆B细胞的丝裂原是D细菌脂多糖(LPS)21.佐剂所不具备的作用特点是B可特异性增强机体的免疫应答类型B型题:1.位于抗原分子表面能被B细胞或抗体直接识别的表位称为D功能性抗原表位2.位于抗原分子内部不能被B细胞直接识别结合的表位称为C隐蔽性抗原表位3.位于抗原分子内部经APC加工后能被MHCⅡ类分子提呈的线性表位称为ET细胞表位4.位于抗原分子表面由空间位置相邻而序列不相连续的氨基酸残基组成的表位称为A构象表位5.存在于不同种属之间的共同抗原称为E异嗜性抗原6.人类ABO血型抗原称为C同种异型抗原7.可多克隆激活T细胞产生大量细胞因子的抗原称为D超抗原8.正常情况下与机体免疫系统相对隔绝的某些自身成分称为B隐蔽抗原第三章抗体A型题:1.抗体的基本结构是C由两条相同的H链和两条相同的L链通过链间二硫键连接组成2.抗体超变区位于BVH和VL区3.抗体分为ƙ和λ两型的依据是D CL抗原性的不同4.抗体分为五类的依据是ACH抗原性的不同5.IgG的重链称Eɣ链6.抗体铰链区位于A CH1与CH2之间7.抗体独特型表位存在于B VH和VL功能区8.不含铰链区的抗体是DIgE类抗体9.以多聚体形式发挥作用的抗体是C I gM类抗体10.具有J链的抗体是C IgM和SIgA类抗体11.可将IgG裂解为二个Fab片段的酶类物质是D木瓜蛋白酶12.具有补体C1q结合点的抗体是B IgG和IgM类抗体13.产妇初乳中含量最高的抗体是A SIgA类抗体14.能够通过胎般进入胎儿体内的抗体是D IgG类抗体15.能够介导NK细胞产生ADCC效应的抗体是B IgG类抗体16.能与肥大细胞表面相应受体结合使其致敏的抗体是AIgE类抗体17.宫内感染导致胎儿脐血中含量增高的抗体是D IgM类抗体18.能够介导吞噬细胞产生调理作用的抗体是A IgG类抗体19.在黏膜局部发挥抗感染免疫作用的抗体是ESIgA类抗体20.免疫接种后首先产生的抗体是B IgM类抗体B型题:1.分子量最大的抗体是CIgM2.血清含量最高的抗体是AIgG3.血清含量最低的抗体是DIgE4.血清半衰期最长的抗体是AIgG5.具有J链和分泌片的抗体是BSIgA6.过敏反应患者血清中含量明显升高的抗体是DIgE7.可介导产生调理作用的抗体是CIgG8.可介导产生Ⅰ型超敏反应的抗体是DIgE9.在黏膜局部发挥抗感染免疫作用的抗体是B SIgA10.初次体液免疫应答中最早产生的抗体是AIgM11.激活补体能力量强的抗体是AIgM12.可介导产生ADCC作用的抗体是C IgG13.IgG的重链称为Bɤ链14.IgM的重链称为E µ链15.IgA的重链称为Aα链16.IgD的重链称为Cδ链17.IgE的重链称为Dɛ链第四章补体A型题:1.血清中含量最高的补体组分是B C32.补体经典途径的激活顺序是C C1423567893.IgG分子中能与C1q结合的功能区是B CH24.IgM分子中能与C1q结合的功能区是C CH35.具有过敏毒素和趋化作用的补体裂解产物是D C5a6.降解后可产生激肽样作用的补体裂解产物是E C2b7.具有调理作用的补体裂解产物是B C3b8.具有免疫黏附作用的补体裂解片段B C3b和C5b9.启动补体经典途径活化的主要物质是A抗原-抗体复合物10.启动补体凝集素途径活化的主要物质是B病原体表面的甘露糖残基11.启动补体旁路途径活动的主要物质是D细菌脂多糖12.补体经典途径活化的第一个补体组分是AC1(C1q:C1r2:C1s2)13.补体凝集素途径活化的第一个补体组分是D MBL-MASP1/2复合体14.补体旁路途径激活过程中所不涉及的补体组成是B C415.补体经典途径激活过程中所不涉及的事件是BB因子裂解为Ba和Bb16.补体旁路途径激活过程中所不涉及的事件是D C2裂解为C2a和C2b17.补体凝集素途径激活过程中所不涉及的事件是A C1q构象改变使C1r和C1s相继活化18.一个完整的C1q分子是由C 6个C1q三聚体亚单位组成19.C1抑制物缺陷可引发E遗传性血管水肿B型题:1.补体旁路途径稳定态C3转化酶是B C3bBbP2.补体凝集素途径C3转化酶是A C4b2a3.补体旁路途径液相C3转化酶是E C3(H2O)Bb4.补体经典途径C5转化酶是C C4b2a3b5.补体旁路途径C5转化酶是D C3bBb3b6.补体旁路途径激活物是E细菌脂多糖7.补体凝集素途径激活物是A病原体表面乙酰化低聚糖8.补体经典途径激活物是D抗原-抗体复合物9.补体凝集素途径活化的第一个补体组分是B MBL-MASP1/2复合体10.补体经典途径活化的第一个补体组分是C C1(C1q:C1r2:C1s2)复合体11.对嗜中性粒细胞具有趋化和激活作用E C5a12.其裂解产物具有激肽样作用A C2b13.是B细胞辅助受体中CD21识别结合的分子C C3d14.具有过敏毒素作用而无趋化作用的分子B C3a15.具有调理和免疫黏附作用的分子D C3b第五章细胞因子A型题:1.细胞因子不包括B过敏毒素2.细胞因子所不具备的生物学功能是C诱导细胞凋亡3.IL-2所不具备的生物学功能是D可抑制Th1细胞形成4.可诱导B细胞产生IgE类抗体的细胞因子是E IL-45.IL-17所不具备的生物学特性和功能是C具有抗胞内病原体感染的作用6.ɤ-干扰素所不具备的生物学功能是C可诱导初始T细胞分化为Th2细胞7.接受刺激后主要产生IFN-ɤ的细胞是A NK细胞8.对肿瘤细胞具有杀伤作用的细胞因子是C TNF-α/β9.可刺激骨髓多能造血干细胞发育分化的细胞因子是B SCF10.可诱导巨核祖细胞增殖分化为血小板的细胞因子是D TPO11.可诱导成红祖细胞增殖分化为成熟红细胞的细胞因子是AEPO12.单核-巨噬细胞产生的对中性粒细胞具有趋化和活化作用的细胞因子是E IL-8/CXCL813.可抑制Th2细胞形成和增殖的细胞因子是D IFN- ɤ14.对巨噬细胞和NK细胞功能具有抑制作用的细胞因子是BIL-1015.细胞因子所不具备的作用特点是B特异性16.细胞因子所不具备的生物学特性和功能是B一种细胞只能产生一种细胞因子17.能以内分泌方式作用于靶细胞的细胞因子是 B IL-1和TNF-α18.在体外能够诱导自体淋巴细胞形成LAK细胞的细胞因子是AIL-219.被FDA批准用于治疗乙型肝炎的细胞因子是A IFN-α20.临床用于治疗乳腺癌的生物制剂是D人源化抗HER-2单抗B型题:1.Th1细胞产生,可抑制Th2细胞形成E IFN- ɤ2.ɤδT细胞产生,可刺激成纤维/上皮/内皮细胞合成分泌促炎细胞因子C IL-173.Th2细胞产生,可抑制巨噬细胞表达MHC和共刺激分子AIL-104.Treg细胞产生,可抑制T细胞增殖和树突状细胞活化BTGF-β5.Th2细胞产生,可促进B细胞增殖分化D IL-46.骨髓基质细胞产生,可诱导多能造血干细胞增殖分化C SCF7.肾细胞和肝细胞产生,可诱导成红祖细胞增殖分化A EPO8.肾细胞和肝细胞产生,可诱导巨核祖细胞增殖分化B TPO9.胸腺基质细胞产生,可诱导胸腺细胞增殖分化D IL-710.Th1细胞产生,可诱导T、B细胞增殖分化E IL-2第七章主要组织相容性复合体及其编码的抗原系统A型题:1.人类主要组织相容性复合体(MHC)称为A HLA复合体2.HLA复合体位于B 第6号染色体3.位于HLA Ⅱ类基因区的经典Ⅱ类基因是C HLA-DR4.位于HLA Ⅰ类基本区的经典Ⅰ类基因是B HLA-B5.非经典HLAⅠ类基因包括C HLA-E、F、G6.HLA Ⅲ类基因区基因编码产物不包括E HLA-DM分子7.编码人β-2m的基因位于E 第15号染色体8.在母胎免疫耐受中发挥重要作用的分子是E HLA-E和HLA-G分子9.NK细胞表面C型凝集素样受体家族成员识别的配体分子是AHLA-E分子10.NK细胞表面免疫球蛋白样受体家族成员识别的配体分子是CHLA-G分子11.NK细胞表面NKG2D活化性受体识别的配体分子是E MIC A/B分子12.HLA Ⅱ类分子的抗原肽结合槽位于A α1与β1结构域之间13.HLA Ⅰ类分子的抗原肽结合槽位于Bα1与α2结构域之间14.CTL表面CD8分子识别结合的部位是E HLAⅠ类分子α3结构域15.Th细胞表面CD4分子识别结合的部位是A HLAⅡ类分子β2结构域16.表面尚未检出经典HLA Ⅰ类分子的细胞是C成熟红细胞17.组成性表达HLA Ⅱ类分子的细胞是C树突状细胞18.同胞之间两个单体型完全相同的概率为B25%19.器官移植时选择的量适供者是E患者同卵双生的兄弟姐妹20.患者多次输血后发生非溶血性输血反应的原因是B患者体内产生抗供者HLAⅠ类抗特异性抗体21.与强直性脊柱炎发生密切相关的HLA分子是D HLA-B27分子B型题:1.编码经典HLA Ⅰ类分子的基因C HLA-A、B、C基因2.编码非经典HLA Ⅰ类分子的基因E HLA-E、F、G基因3.编码经典HLA Ⅱ类分子的基因D HLA-DP、DQ、DR基因4.编码免疫相关分子的基因B HLA-DM基因5.编码小鼠主要组织相关性抗原的基因A H-2复合体6.Th细胞表面CD4分子识别结合C HLAⅡ类分子β2结构域7.CTL表面CD8分子识别结合A HLAⅠ类分子α3结构域8.具有高度多态性E HLAⅡ类分子β1结构域9.较少多态性D HLAⅡ类分子α1结构域10.非多态性结构B HLAⅠ类分子轻链β2m第九章适应性免疫细胞及其主要生物学作用A型题:1.T细胞表面的特征性标志是D TCR2.T细胞表面能与TCR结合形成具有信号转导功能复合物的膜分子是B CD33.CTL表面的TCR辅助受体是C CD84.Th细胞表面的TCR辅助受体是BCD45.人T细胞表面能与HIV壳膜蛋白gp120结合的受体是B CD46.T细胞表面CD4分子与APC表面抗原肽-MHC分子复合物中MHC-Ⅱ类分子结合的区域是D β2结构域7.T细胞表面CD8分子与能与APC表面抗原肽-MHC分子复合物MHC-Ⅰ类分子结合的区域是Eα3结构域8.活化T细胞表面具有免疫抑制作用的膜分子是B CTLA-49.能非特异多克隆刺激T细胞和B细胞增殖的丝裂原是C美洲商陆原(PWM)10.T细胞表面与其活化第二信号产生密切相关的CD分子是ECD2811.初始T细胞特征性表面标志是C CD45RA+CD62L+12.可通过分泌IL-17发挥抗真菌和胞外细菌感染的CD4+T细胞是D Th17细胞.13.可通过事成分泌TGF-β和/或IL-10发挥免疫抑制效应的T细胞是C Treg细胞14.可诱导初始T细胞分化为Th1细胞的细胞因子是D IFN- ɤ、IL-1215.可诱导初始T细胞分化为Th2细胞的细胞因子是A IL-416.可诱导初始T细胞分化为Th17细胞的细胞因子是B TGF-β17.可诱导初始T细胞分化为iTreg细胞的细胞因子是D TGF-β、IL-218.可诱导初始T细胞分化为Th3细胞的因子是A TGF-β19.对肿瘤或病毒感染靶细胞具有特异性杀伤作用的免疫细胞是C CD8+CTL20.B细胞表面特有的表面标志是C BCR(mIg)21.B细胞作为专职APC其表面最重要的共刺激分子是C CD4022.BCR辅助受体中能够识别结合C3d的分子是A CD2123.活化T细胞表面对B细胞活化第二信号产生具有重要作用的CD分子是A CD2824.B细胞表面与其活化第二信号产生密切相关的膜分子是 BCD80/CD86(B7-1/2)25.B细胞表面的BCR辅助受体是E CD19-CD21-CD81复合体26.鉴别B1细胞和B2细胞的主要表面标志是B CD5分子B型题:1.Th1细胞主要分泌B IFN- ɤ、IL-2、TNFα/β2.Th2细胞主要分泌A IL-4、IL-5、IL-133.Tfh细胞主要分泌E IL-4、IL-10、IL-214.Th17细胞主要分泌C IL-17、IL-21、IL-225.Tr1细胞主要分泌D TGF-β、IL-106.通过分泌穿孔素和颗粒酶,特异性杀伤肿瘤细胞的T细胞是E CD-+CTL7.通过直接接触和分泌TGF-β产生免疫抑制作用的T细胞是CCD4+Treg细胞8.通过分泌IL-4和IL-10细胞因子诱导B细胞增殖分化产生抗体和Ig类别转换的T细胞是B CD4+Tfh细胞9.通过分泌IL-17和IL-22细胞因子参与炎症反应和抗胞内病原体感染的T细胞是D CD4+Th17细胞10.通过分泌IFN-ɤ和IL-2参与细胞免疫应答的T细胞是ACD4+Th1第十章固有免疫细胞及其主要生物学作用A型题:1.巨噬细胞所不具备的受体是B特异性抗原识别受体2.兼备抗原加工提呈和吞噬杀菌作用的固有免疫细胞是D巨噬细胞3.对巨噬细胞具有激活作用的细胞因子是A IL-24.对巨噬细胞具有趋化作用的细胞因子是C IL-8(CXCL8)5.对中性粒细胞具有趋化作用的细胞因子是C IL-8(CXCL8)6.巨噬细胞表面可直接识别病原菌表面岩藻糖残基的分子是D甘露糖受体7.单核细胞进入组织器官后可分化为B巨噬细胞8.血液白细胞中数量最多的是B中性粒细胞9.吞噬细胞表面的特征性标志是B CD1410.可诱导初始T细胞活化的免疫细胞是B 髓样树突状细胞11.未成熟髓样树突状细胞表面膜分子表达特征是C高表达模式识别受体,低表达MHCⅡ/Ⅰ类分子12.成熟髓样树突状细胞表面膜分子及其主要生物学作用是D高表达MHCⅡ/Ⅰ类分子,低表达模式识别13.NK细胞表面具有鉴别意义的标志是A TCR-、mIgM、CD56、CD16+14.能够发挥ADCC效应的淋巴细胞是B CD8+效应CTL15.NK细胞释放的能使靶细胞溶解破坏的生物活性介质是D穿孔素16.NKT细胞表面TCR识别结合的配体是B CD1分子提呈的磷脂/糖脂类抗原17.ɤδ T细胞主要分布于C 黏膜和皮下组织18.ɤδT细胞不能识别的抗原是EAPC表面MHC分子提呈的抗原肽19.B1细胞主要分布于D胸/腹膜腔和肠道固有层淋巴组织中20.B1细胞表面具有鉴别意义的标志是A TCR-、mIgM+、CD5+21.B1细胞通常不能识别D蛋白质抗原22.B1细胞接受多糖抗原刺激后产生相应抗体的时间约为C 48小时23.B1细胞接受多糖抗原刺激后可产生C以IgM以为的低亲和性抗体24.在抗寄生虫免疫应答中发挥重要作用的免疫细胞是B嗜酸性粒细胞B型题:1.巨噬细胞在组织中可存活E数月2.中性粒细胞存活期约为C2-3天3.单核细胞在血液中停留时间约为B12-24小时4.B1细胞接受抗原刺激到抗体产生的时间约为A48小时5.B2细胞接受抗原刺激到抗体产生的时间约为D1-2周6.可识别表达于正常组织细胞表面的经典/非经典HLAⅠ类分子D NK细胞通过表面KIR-KLR7.可识别抗原提呈细胞表面MHC分子提呈的抗原肽A αβT细胞通过表面TCR8.可识别某些病原体表面共有的病原相关模式分子C 巨噬细胞通过表面PRR9.可识别某些肿瘤细胞表面的MHCⅠ类链相关A/B分子B ɣδT细胞通过表面TCR10.可识别某些细菌表面共有多糖类抗原E B1细胞通过表面BCR第十一章抗原提呈细胞及其主要生物学作用A型题:1.专职抗原提呈细胞(APC)通常是指B能够组成性表达MHCⅡ类分子的APC2.具有抗原加工提呈作用的专职APC是D树突状细胞3.具有抗原加工提呈作用的非专职APC是E肿瘤细胞4.可有效激活初始T细胞的树突状细胞是A髓样树突状细胞(mDC)5.不表达MHCⅡ类分子的专职APC是A滤泡树突状细胞6.摄取抗原和迁移能力最强的APC是A滤泡树突状细胞7.分布于皮肤、黏膜组织中的未成熟树突状细胞称为C朗格汉斯细胞8.分布于淋巴结深皮质区的树突状细胞称为B并指树突状细胞9.B细胞有别于巨噬细胞摄取抗原的特点是D可通过BCR识别摄取抗原10.树突状细胞主要激活的T细胞是E CD4+/CD8+初始T细胞11.B细胞区主要激活的T细胞是B CD4+Th2/Tfh细胞12.巨噬细胞主要激活的T细胞是A CD4+Th1细胞13.内源性抗原在抗原提呈细胞内消化降解的部位是E蛋白酶体14.可介导内源性抗原转运至内质网的分子是D.TAP相关蛋白(tapasin)15.内质网中空载MHCⅠ类分子形成后首先结合的物质是D.伴侣蛋白复合体16.外源性抗原在巨噬细胞内消化降解的部位是A内体-溶酶体17.外源性抗原肽与MHCⅡ类分子结合的部位是MHCⅡ类器室18.内质网中空载MHCⅡ类分子形成后首先结合的物质是Ⅱ类相关恒定链肽(CLIP)19.能够提呈脂类抗原的分子是CCD1分子(MHCⅠ类样分子)20.兼备抗原加工提呈和执行适应性免疫应答的细胞是B.B2细胞21.表达于APC表面可诱导Th细胞产生活化第一信号的物质是B.抗原肽-MHCⅡ类分子复合物22.表达于APC表面可诱导T细胞产生活化第二信号的共刺激分子是C.B7-1/2分子23.表达于活化T细胞表面可诱导B细胞产生活化第二信号的共刺激分子是E.CD40L分子B型题:1.可有效激活初始T细胞的专职APC是C髓样树突状细胞2.可有效激活CD4+Th1细胞的专职APC是B巨噬细胞3.可有效激活CD4+Th2细胞的专职APC是A B细胞4.抗原加工提呈能力微弱,可接受病毒刺激产生大量Ⅰ型干扰素的APC是E浆细胞样树突状细胞5.没有抗原加工提呈作用,但能结合可溶性抗原或免疫复合物供B细胞识别的APC是D滤泡树突状细胞6.摄取抗原能力强,加工提呈抗原能力弱的专职APC是C朗格汉斯细胞7.可分泌CXCL13(BLC)趋化募集B细胞的APC是E滤泡树突状细胞8.可诱导表达MHCⅡ类分子的非专职APC是B病毒感染/肿瘤靶细胞9.可高表达抗原肽-MHCⅡ类分子复合物和共刺激分子的专职APC是C朗格汉斯细胞10.可表达非已抗原肽-MHCⅠ类分子复合物的非专职APC是A血管内皮细胞11.可介导内源性抗原肽转运至内质网的分子是A抗原加工相关转运体12.内源性抗原在抗原提呈细胞内消化降解的部位是D蛋白酶体13.内质网中能与新生MHCⅠ类分子ɑ链结合的分子是E钙联素14.内质网中可对内源性抗原肽进一步加工的物质是B伴侣蛋白复合体15.内质网中能与空载MHCⅠ类分子结合的物质是C内质网氨肽酶16.内质网中能与空载MHCⅡ类分子结合的物质是B Ia相关恒定链17.能使Ⅱ类相关恒定链肽与MHCⅡ类分子解离的分子是CHLA-DM分子18.Ⅱ类相关恒定链肽-MHCⅡ类分子复合物在APC内形成的部位是A酸化内噬囊泡19.外源性抗原肽与MHCⅡ类分子在APC内结合的部位是D MHCⅡ类器官20.外源性抗原在APC内消化降解的部位是E晚期内体/溶酶体第十二章适应性免疫应答A型题:1.不能发生适应性免疫应答的免疫器官是A骨髓2.适应性免疫应答的过程不包括ENK细胞的活化及其对肿瘤细胞的杀伤作用3.执行适应性免疫应答的T/B淋巴细胞均具有A特异性抗原识别受体4.参与和执行适尖性细胞免疫应答的细胞不包括Eɣδ T细胞5.适应性细胞免疫应答中产生的免疫效应细胞是BCD4+ Th1细胞、CD8+CTL6.具有免疫记忆功能的免疫细胞是A αβT细胞7.离开胸腺进入外周后未与相应抗原接触的成熟T细胞称为C初始T细胞8.抗原提呈细胞与T细胞间最重要的一对共刺激分子是C B7与CD289.可诱导Th0细胞向Th1细胞分化的细胞因子是C IFN-ɣ、IL-1210.效应Th1细胞分泌的可介导免疫调节和炎症反应的细胞因子是E IFN-ɣ、IL-2、TNF-α/β11.效应Th1细胞产生的可诱导巨噬细胞活化的细胞因子是DIFN-ɣ12.效应Th1细胞抗胞内病原体感染的过程和机制不包括E活动巨噬细胞表达FasL诱导自身凋亡,导致病原体释放被其他吞噬细胞吞噬清除13.细胞间作用受MHCⅠ类分子限制的是D CTL与肿瘤靶细胞14.对效应CTL杀伤靶细胞的正确论述是E通过极化使细胞毒性介质作用于靶细胞将其溶解破坏15.初始CTL活化无需Th1细胞协助的情况是A病毒感染的高表达共刺激分子的髓样DC与初始CTL相互作用16.分泌型IgA产生部位主要是E派尔集合淋巴结17.初次应答时产生的抗体主要是B IgM类抗体18.再次应答时产生的抗体主要是A IgG类抗体19.初次应答所不具备的特征是E血清中以高亲和性IgM类抗体为主20.再次应答所不具备的特征是B所需抗原剂量与初次应答大致相同B型题:1.可分泌抗体介导产生体液免疫效应E浆细胞2.可特异性杀伤病毒感染或肿瘤靶细胞A效应CTL3.可分泌IFN-ɣ活化巨噬细胞B效应Th1细胞4.可有效杀伤胞内寄生菌D活化巨噬细胞5.可诱导活化B细胞增殖分化C效应Th2细胞6.可诱导Th0细胞向Th2细胞分化BIL-47.可诱导Th0细胞向Th1细胞分化A IL-28.可诱导T细胞增殖分化C IL-129.滤泡DC产生,可趋化募集B细胞E CXCL1310.成熟DC产生,可趋化募集初始T细胞D CXCL18第十三章固有免疫应答及其与适应性免疫应答的关系A型题:1.关于固有免疫应答说法不正确的是B识别特点具有特异性2.以下哪项不属于皮肤黏膜的物理屏障作用E尿液的冲洗3.即刻固有免疫应答发生于感染A0-4小时内4.早期诱导性固有免疫应答阶段发生于感染C4-96小时内5.适应性免疫应答启动阶段发生于感染D96小时后6.感染后0-4小时内,发挥强大吞噬杀菌作用的细胞是E中性粒细胞7.黏膜上皮细胞的抗感染作用不包括D吞噬作用8.在早期诱导性固有免疫应答阶段发挥抗感染作用最主要的细胞是D巨噬细胞9.下列关于固有免疫与适应性免疫应答的关系说法错误的是E能协助B细胞产生不同类型的抗体10.能启动适应性免疫应答的细胞是C树突状细胞11.下列哪项不是固有免疫应答的特点C可产生免疫记忆12.关于固有免疫应答的抗感染作用下列说法正确的是C可以协助效应T细胞进入感染部位B型题:13.口腔中的唾液链球菌产生H2O2杀伤白喉杆菌和脑膜炎球菌属于哪种屏障C微生物屏障14.婴幼儿的中枢神经系统感染是哪种屏障发育不完善所导致D血脑屏障15.孕妇妊娠3个月内发生风疹病毒感染可导致流产是哪种屏障发育不完善所导致E血胎屏障16.眼泪中的溶菌酶可以杀伤细菌属于哪种屏障B化学屏障17.呼吸道的纤毛定向摆动属于哪种屏障A物理屏障第十六章超敏反应A型题:1.介导Ⅰ型超敏反应的抗体是B IgE类抗体2.与Ⅰ型超敏反应发生无关的免疫细胞是C Th1细胞3.与Ⅰ型超敏反应发生无关的生物活性介质是A 补体4.诱导B细胞产生IgE抗体的细胞因子是D IL-45.引发早期相过敏反应的主要介质是C组胺6.引发晚期相过敏反应的主要介质是C白三烯7.晚期相过敏反应通常发生于患者再次接受变应原后D6-12小时8.Ⅰ型超敏反应性疾病不包括E遗传性血管神经性水肿9.属于Ⅰ型超敏反应的疾病是A过敏性鼻炎10.预防Ⅰ型超敏反应发生最有效的方法是A查明变应原,避免与之接触或使用11.采用异种免疫血清脱敏疗法进行防治的超敏反应性疾病是D青霉素过敏性休克12.Ⅱ型超敏反应引起细胞溶解破坏的作用机制是C激活补体产生攻膜复合物使靶细胞溶解破坏13.与Ⅱ型超敏反应发生无关的免疫细胞或分子是B CD4+Th1细胞14.对ABO血型不合新生儿溶血症的错误叙述是C使新生儿红细胞溶解破坏的抗体为IgM类血型抗体15.能使胎儿或新生儿Rh-红细胞发生溶解破坏的抗体是 B IgG类免疫血型抗体16.Rh血型不合引起的新生儿溶血症多发生于C Rh-母亲再次妊娠,血型为Rh+的新生儿.。

简答题-nokoslim1.免疫功能的生理病理表现:(1)免疫防御:异常增高-超敏反应,缺失-免疫缺陷或病原体高度易感。

(2)免疫监视:失调-引发肿瘤或病毒持续性感染。

(3)免疫自稳:失调-自身免疫性疾病或超敏反应。

2.TD-Ag和TI-Ag的区别:3.为什么说动物的免疫血清对人来说既是抗原又是抗体?其可作为抗体与相应的外毒素特异性结合,具有防止疾病的作用;但其作为异种蛋白可能诱发机体产生超敏反应。

4.Ig各功能区的主要作用:(1)VH和VL中的HVR(CDR)是能与抗原表位特异性结合的区域;(2)CH和CL具有Ig同种异型遗传标志;(3)IgG的CH2可介导其通过胎盘;(4)IgG的CH2和IgM的CH3具有C1q结合位点,参与补体经典途径的激活;(5)IgG的CH3和IgE的CH2/CH3能与多种免疫细胞表面相应受体结合,介导免疫细胞产生不同的生物学效应。

(6)恒定区C:激活补体系统、调理作用、抗体依赖性细胞介导的细胞毒作用、介导I型超敏反应、穿过胎盘屏障和粘膜。

(7)超变区V:特异性结合抗原,中和外毒素,阻断病原入侵。

5.简述5类Ig的特点:(1)IgG:血清和细胞外液中含量最高,分布最广,机体抗感染的主力军;再次免疫应答的主要抗体;唯一能通过胎盘的抗体。

(2)IgM:分子量最大,种系发生过程中最早出现的抗体,抗感染的先头部队;初次免疫应答最早产生的抗体;脐带IgM含量升高,提示胎儿宫内感染。

(3)IgA:婴儿可以从母体获得SIgA,边防军;参与粘膜局部免疫。

(4)IgD:膜结合型IgD是B细胞发育分化的标志。

(5)IgE:正常人血清含量最低的抗体,介导I型超敏反应的发生。

6.比较3条补体激活途径的差异7.补体系统的生物学作用:(1)溶菌和细胞溶解作用(2)免疫复合物清除作用(3)调理作用(4)炎症介质作用(5)参与特异性免疫应答8.细胞因子的分类:白细胞介素、干扰素、肿瘤坏死因子,集落刺激因子、趋化因子、生长因子。

固有免疫应答的特点及其与适应性免疫应答的关系一、固有免疫应答的特点固有免疫细胞介导的免疫应答与适应性免疫应答相比,具有以下主要特点(表13-1):(1)固有免疫细胞不表达特异性抗原识别受体,可通过非特异模式识别受体(PRR)或有限多样性抗原识别受体直接识别结合病原体及其产物所共有的病原相关模式分子(PAMP)或某些病原体感染的组织细胞、衰老损伤细胞、畸变肿瘤细胞和变性自身抗原而被激活迅速产生免疫效应;(2)固有免疫细胞可通过趋化募集,即“集中优势兵力”之方式,而不是通过克隆扩增、分化为效应细胞后产生免疫效应;(3)固有免疫细胞参与适应性免疫应答的全过程,可通过产生不同种类的细胞因子影响适应性免疫应答的类型和强度;(4)固有免疫细胞寿命较短,在其介导的免疫应答过程中不能产生免疫记忆细胞,因此固有免疫应答维持时间较短,也不会产生再次应答。

表13-1 固有免疫应答和适应性免疫应答的主要特点二、固有免疫应答与适应性免疫应答的相互关系固有免疫应答参与适应性免疫应答的全过程,并能影响初始T细胞分化和适应性免疫应答的类型。

生理条件下,固有免疫应答与适应性免疫应答相互依存,密切配合共同完成宿主免疫防御、监视和自稳功能,产生对机体有益的免疫保护作用。

1.启动适应性免疫应答髓样DC是体内诱导初始T细胞活化能力最强的抗原提呈细胞,也是机体特异性免疫应答的始动者。

他们可有效激活初始T细胞,使之增殖分化为CD4+Th1/Th2/Th17/Tfh细胞和CD8+CTL细胞,启动CD4+/CD8+T细胞介导的适应性免疫应答。

巨噬细胞作为专职APC可有效激活CD4+Th1/Th17细胞和相应CD4+记忆T细胞,启动适应性细胞免疫应答。

B细胞作为专职APC将滤泡DC表面滞留或脱落的可溶性抗原或抗原-C3d复合物摄取加工后表达于细胞表面,可有效激活CD4+Th2/Tfh细胞和相应CD4+记忆T细胞,启动适应性体液免疫应答。

2.调节适应性免疫应答的类型和强度固有免疫细胞可通过对不同病原体的识别,产生不同类型的细胞因子,影响初始T细胞的分化和适应性免疫应答的类型。

复习题免疫学重点和名词解释标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]免疫应答:是指免疫系统识别和清除抗原的整个过程。

可分为固有免疫和适应性免疫。

固有免疫人类在长期的种系发育和进化过程中逐渐形成的。

其特点:生来就有,可遗传给子代。

人人都有,无明显个体差异。

无特异性,无记忆性。

组成:屏障结构、吞噬细胞、体液和组织中的抗感染因子适应性免疫应答:个体出生后,在生活过程中与病原体及其毒性代谢产物等抗原性物质接触后产生或预防接种后获得。

特点:生后获得,不可遗传。

有明显的个体差异。

有特异性、耐受性和记忆性。

组成:体液免疫和细胞免疫。

1.免疫(immunity):机体识别“自身”与“非己”抗原,对自身抗原形成免疫耐受,对非己抗原产生排斥作用,以维持机体平衡和稳定的生理功能。

免疫防御:是机体防御病原微生物及其代谢产物侵袭的一种免疫功能。

免疫防御过强,会导致超敏反应;过弱,则发生免疫缺陷。

免疫监视:机体免疫系统及时识别、清除体内突变细胞和病毒感染细胞的一种生理功能。

此功能失调,可导致肿瘤的发生。

免疫自稳:机体免疫系统及时清除损伤、衰老、变性细胞;对正常的自身组织耐受,维持内坏境相对稳定的一种生理功能。

该功能的紊乱可导致自身免疫性疾病。

2.固有免疫应答(innate immunity):人类在长期的种系发育和进化过程中逐渐形成的。

特点:生来就有,可遗传给子代。

人人都有,无明显个体差异。

无特异性,无记忆性。

组成:屏障结构、吞噬细胞、体液和组织中的抗感染因子3.适应性免疫应答(adaptive immunity):个体出生后,在生活过程中与病原体及其毒性代谢产物等抗原性物质接触后产生或预防接种后获得。

特点:生后获得,不可遗传。

有明显的个体差异。

有特异性、耐受性和记忆性。

组成:体液免疫和细胞免疫。

免疫系统是机体执行免疫功能的物质基础,有免疫器官、免疫细胞、免疫分子组成。

分为中枢免疫器官和外周免疫器官。

第三章抗原(一)抗原:指能与TCR/BCR或抗体结合,促使其增殖、分化,产生抗体或致敏淋巴细胞,并与之结合,进而发挥免疫效应的物质。

1.免疫原性——刺激机体产生免疫应答,包括产生抗体或致敏淋巴细胞的能力。

2. 抗原性——指与抗体或致敏淋巴细胞在体内外发生特异性结合的能力同时具有免疫原性和抗原性的物质称为免疫原,又称完全抗原,即通常所说的抗原。

(蛋白质、细菌、病毒);只具有与抗体结合的能力(即抗原性),而单独不能诱导抗体产生(即免疫原性)的物质称半抗原(hapten)。

(多糖、类脂、药物)能使半抗原变成完全抗原的物质称为载体。

(大分子蛋白质、非抗原物质) 常用载体:BSA(牛血清蛋白);OV A(卵清蛋白);BGG(牛血清丙种球蛋白)。

第一节抗原的异物性与特异性一、抗原的异物性二、抗原的特异性特异性是指物质之间的相互吻合性或针对性、专一性特定抗原刺激机体产生特定的抗体或致敏淋巴细胞(免疫原性的特异性);特定的抗体或致敏淋巴细胞只能与刺激它产生的抗原结合(抗原性的特异性)A B;B+A AB。

抗原的特异性主要是由抗原决定基的特性所决定。

抗原决定基指抗原分子中决定抗原特异性的特殊化学基团,是与TCR / BCR或抗体特异结合的基本结构单位,也称表位。

通常一个抗原性物质含有一个或多个不同的抗原决定基,每种抗原决定基仅具有一种抗原特异性。

一个抗原决定基的特异性由组成它的所有残基共同决定。

抗原决定基的类型•构象决定基——序列上不相连的多肽或多糖等物质,由空间构象形成的决定基,见于BCR或抗体识别的决定基,位于分子表面•顺序决定基——一段序列连续的氨基酸片段,位于分子内部在初次与再次免疫应答时,半抗原须结合在相同的载体上,才能产生抗半抗原的抗体,此现象称为载体效应。

载体本身也具有特异性,一个完全抗原分子必须既具有载体决定基也具有半抗原决定基。

半抗原主要为B细胞所识别,决定抗体的特异性;载体则主要为T细胞所识别,与细胞免疫应答和再次免疫有关。