全面管理心血管事件链

- 格式:ppt

- 大小:2.97 MB

- 文档页数:35

医院心脑血管事件报告制度心脑血管事件报告制度是指医院制定的一系列程序和规定,用于收集、统计和分析心脑血管事件的发生情况,并及时向相关部门和领导汇报。

目的是为了改善医疗安全管理,发现并纠正存在的问题,提高患者的治疗质量和安全水平。

心脑血管事件报告制度主要包括以下几个方面:1.报告范围:确定哪些心脑血管事件需要报告,一般包括心脑血管疾病的发病、死亡或导致不可逆后果的情况。

报告范围可以根据医院的实际情况进行具体规定。

2.报告流程:规定心脑血管事件的报告程序和流程,明确责任部门和责任人。

一般来说,医疗人员在发现心脑血管事件后需要立即向所在科室的负责人报告,并填写相应的报告表格,然后由负责人上报至医院的质量管理部门。

3.报告内容:确定心脑血管事件报告所需要包含的必要信息,如患者基本信息、病情描述、事件发生的时间和地点、加重因素等。

同时,在报告中可以要求医护人员提供相关的医疗记录、化验结果和检查报告等有关资料。

4.报告职责:明确医院各级管理人员、医生和护士等相关人员的报告职责。

医院质量管理部门负责汇总和分析报告数据,并提供相关数据给医院领导和相关部门;医生和护士负责及时发现和报告心脑血管事件;医院领导负责对报告结果进行分析和决策。

5.报告分析:对收集到的心脑血管事件报告进行定期分析和总结,找出存在的问题和不足,并制定相应的改进措施。

分析的内容可以包括事件发生的原因、发病率的变化趋势、医疗质量的评估等。

6.报告改进:根据报告分析的结果,制定改进措施,并追踪落实情况。

这些改进措施可以包括加强培训与教育、改进流程和规范操作、提供更加安全的医疗设备等。

7.监督督导:医院质量管理部门负责对整个报告制度的实施情况进行监督和督导,确保规定的报告流程和要求得到落实。

同时,可以通过定期的检查和评估,对医疗机构的医疗质量进行监督和评估。

总之,医院心脑血管事件报告制度是一项重要的安全管理工作,通过收集、分析和改进可以提高医院的医疗质量和安全水平,减少患者的风险和伤害。

瘁期矣牍・・・・・・・•健康向导.....盍寥宜企二____ft^,__ih_W自枣畠屋墮面鮭史世圭生:一住找虽圭生割匚一色土生旻塑—羡亘貞佛送里.迄主峑迦旦聲飪一史亘匡师述会適血生乞业雯更会雯见一亘塞世虫臂遁廈臺埜制包麼选史世.庖血匡壬作埋去退丄戈亘適缆麋豊理臺-邂世西崖犀蛊卫生克述学会直旦电金会蹙爰秀.电亠虫酉貪礬卫生直也屋麻盟圭隹委與亠宜簣裁適垃匡魁圭亶、一虫更黄星一匝协会適也屋.专业委员会副主任委员,《中华高血压杂志》编委、《中国循证心血管医学杂志》编委。

金面瞬检富血压降低心血管事件♦任洁咼血压病是•-个独立的心血管疾病,又是冠状动脉粥样硬化性心脏病(冠心病)、急性主动脉综合征、脑卒中等的重要危险因素。

被称为影响人类健康的“无形杀手”。

资料表明:“新型冠状病毒肺炎”死亡病例中,有很大一部分是高血压未得到良好控制的患者。

2021年5月17日是第17个“世界高血压日”,提醒广大患者朋友们,高血压可防可控,要照顾好自己!高血压的主要危害血压从115/75毫米汞柱起,每增加20/10毫米汞柱,心脑血管事件就会翻倍。

收缩压每升高10毫米汞柱,脑卒中与致死性心肌梗死发生风险分别增加53%与31%,大多数高血压患者的症状通常不典型,但其灾难性后果可以是突如其来的脑卒中、缓慢进行性心力衰竭、冠状动脉粥样硬化性心脏病(冠心病)、心房颤动和肾功能不全等。

高血压的治疗获益收缩压每降低10毫米汞柱,主要不良心血管事件降低20%,心力衰竭降低28%,全因死亡率降低13%。

长期、平稳地把血压控制在安全范围内,可降低50%左右的心力衰竭、40%左右的卒中、30%左右的冠心病和20%左右的心血管死亡,加上近年来对心血管疾病危险因素的全面预防和控制.如戒烟、对高脂血症和高血糖的预防和控制等,可把不良心血管事件降到最低水平。

高血压的全面防控日常生活中可以采取“简单生活方式7”,即:不吸烟,维持适当的体重,有规律的运动,健康的饮食,理想的胆固醇水平,理想的血压水平,理想的血糖水平。

控制危险因素,降低心血管事件风险的措施

为了控制危险因素并降低心血管事件的风险,可以采取以下措施:

1. 健康饮食:采用均衡营养的饮食,多摄入新鲜水果、蔬菜、全谷类食品、低脂鱼类和家禽等,并限制饱和脂肪、胆固醇、盐和糖的摄入。

2. 运动锻炼:进行适度的有氧运动,如快走、游泳、骑自行车等,每周至少150分钟。

3. 控制体重:保持适当的体重,减少过重和肥胖的机会。

4. 戒烟:戒除吸烟,或避免被动吸烟。

5. 控制高血压:定期监测血压,通过合理膳食、体育锻炼、减少钠盐的摄入等方法来控制高血压。

6. 控制血脂:高血脂是心血管事件的主要风险因素之一,通过合理膳食、运动和药物治疗等方法来控制血脂水平。

7. 管理糖尿病:对于已经患有糖尿病的人群,通过合理饮食、药物治疗和定期监测血糖来管理糖尿病,以降低心血管事件的风险。

8. 控制压力:积极应对压力,采取放松的方式,如冥想、瑜伽或参加心理辅导等。

9. 定期体检:定期进行综合体检,包括测量血压、血脂和血糖水平等,以及其他相关检查项目,如心电图和超声心动图等。

10. 合理用药:对于有慢性疾病的人,按照医生的建议进行药

物治疗,并定期复查和调整治疗方案。

这些措施是综合性的,而且对每个人来说可能有所不同。

因此,建议在实施前咨询医生或其他医疗专业人士的建议。

心血管内科护理管理中风险因素分析及安全防范对策心血管病是一类高危疾病,常见的疾病包括冠心病、高血压、脂代谢紊乱、糖尿病等。

在心血管内科,护理管理是非常重要的,因为病人一旦发病,往往会出现各种不同的症状,如果护理不到位,那么病情可能会加重,给病人带来更多的痛苦。

因此,在心血管内科护理管理中,必须要对风险因素进行分析,并采取相应的安全防范措施,来确保病人得到最有效的治疗和护理。

一、风险因素分析1、疾病本身:心血管病是一类高危疾病,容易导致各种心脏不适和心血管事件,比如心绞痛、心肌梗死、心律异常等。

这种疾病本身就是一种风险因素,需要护士及时进行监测和观察,以防误诊或延误治疗。

2、药物因素:许多心血管病病人需要长期用药,这些药物具有一定的毒副作用,会对病人的身体产生负面影响。

例如,降压药可能导致低血压,使用长期可能引发心脑血管事件。

护士需密切关注病人的用药情况,并根据病人的身体状况,及时调整用药方案。

3、身体因素:心血管病与年龄、性别、身体状况等因素相关。

例如,老年人、女性以及身体不健康的人群更容易发生心血管病。

护士需要了解各位病人的个体差异,采取相应的护理措施。

二、安全防范对策1、严密监测:护士需要密切关注病人的病情、症状变化和身体状况等信息,定期进行护理评估,及时调整治疗方案。

2、规范用药:护士需要了解药物的副作用和作用机制,严格按照医嘱用药,避免将病人的药物治疗出错。

3、心理关怀:心血管病在心理上对病人的压力很大,护士可以通过谈心、心理疏导等方式,缓解病人的压力和不适。

4、营养指导:健康饮食也是心血管病的治疗重点之一,护士应该根据病人的身体状况和营养需求进行营养指导,降低风险。

5、宣传教育:护士应该告知病人心血管病的预防方法和危险因素,帮助病人形成健康的生活习惯,减少发病的可能性。

同时,护士还可以向家属宣传教育,提高家属对病人的关注和照顾水平,共同为病人的康复助力。

总之,心血管病是一类高发病,护理管理工作是非常重要的。

卫生部疾病控制局高血压联盟(中国)国家心血管病中心(2010年修订版全文)中国高血压防治指南(第三版)中国高血压防治指南修订委员会主任委员:刘力生副主任委员:吴兆苏朱鼎良中国高血压防治指南修订委员会委员陈鲁原陈伟伟初少莉高润霖顾东风黄峻蒋雄京孔灵芝李勇李南方李舜伟李小鹰李新立林金秀刘力生刘梅林马淑平米杰潘长玉孙宁玲唐新华王文王海燕王继光王拥军王增武吴兆苏许樟荣严晓伟姚崇华游凯袁洪曾正陪张维忠张新华张宇清赵冬赵文华朱俊朱鼎良朱曼路诸骏仁祝之明中国高血压防治指南学术委员会委员陈春明陈兰英戴闺柱戴玉华方圻冯建章高平进龚兰生顾复生管廷瑞郭静萱洪昭光胡大一华琦黄振文霍勇纪宝华姜一农金宏义雷正龙李卫李广平李光伟李一石林曙光刘国树宁田海戚文航钱荣立沈璐华孙明陶军汪道文王克安王兴宇魏岗之吴海英吴可贵吴锡桂吴印生向红丁谢晋湘徐成斌徐守春杨天伦杨艳敏余国膺张麟张运张廷杰赵连友序言高血压是最常见的慢性病,也是心脑血管病最主要的危险因素,其脑卒中、心肌梗死、心力衰竭及慢性肾脏病等主要并发症,不仅致残、致死率高,而且严重消耗医疗和社会资源,给家庭和国家造成沉重负担。

国内外的实践证明,高血压是可以预防和控制的疾病,降低高血压患者的血压水平,可明显减少脑卒中及心脏病事件,显著改善患者的生存质量,有效降低疾病负担。

近年来,党和政府日益重视以高血压为代表的慢性病防治工作,2009年高血压和糖尿病患者的管理作为促进基本公共卫生服务均等化的重要措施,纳入深化医疗卫生体制改革的3年实施方案,截至2010年底各地已管理3553.8万高血压患者;同时《全国高血压社区规范化管理》项目管理的50万例社区高血压患者中管理满1年患者的血压控制率达到70%。

为进一步加强我国高血压的人群防治工作,提高防治效果,我局委托国家心血管病中心和高血压联盟(中国)组织有关专家对2005年《中国高血压防治指南》(以下简称《指南》)进行修订。

修订工作以我国近年来心血管病流行病研究结果和高血压大规模随机临床试验为依据,根据中国自己的特点,参考国内外有关研究进展,经专家多次讨论,历时2年,于2010年底完稿。

心血管内科介入管理制度及工作流程一、引言心血管内科介入是一种重要的治疗方法,用于处理心血管疾病,如冠心病、心肌梗死和心律失常等。

为了确保患者的安全和提高治疗效果,心血管内科介入管理制度及工作流程的建立至关重要。

本文将详细介绍心血管内科介入管理制度及工作流程的内容。

二、患者管理1. 患者评估:在进行心血管内科介入治疗前,需要对患者进行全面评估,包括病史、体格检查、实验室检查和影像学检查等。

根据评估结果,确定患者适合进行介入治疗的条件。

2. 术前准备:在安排患者进行心血管内科介入治疗前,需要进行术前准备工作。

这包括患者的血液准备、药物准备和设备准备等。

同时,还需要对患者进行详细的告知和交流,解答其疑问和担忧。

3. 术中监测:在心血管内科介入治疗过程中,需要进行术中监测,以保证患者的安全。

这包括对患者的生命体征监测、心电监测和血氧监测等。

同时,还需要对患者进行镇痛和镇静等操作,以提高手术效果。

4. 术后管理:心血管内科介入治疗结束后,需要对患者进行术后管理。

这包括对患者的观察和护理,如监测患者的血压、心率和呼吸等。

同时,还需要对患者进行术后用药和康复指导,以促进患者的康复和恢复。

三、设备管理1. 设备采购:心血管内科介入治疗需要使用一系列的设备,如血管造影机、导丝和球囊等。

为了保证设备的质量和安全,需要进行设备的采购工作。

这包括对设备的技术指标和性能要求进行评估,选择合适的设备供应商,并签订相关的合同。

2. 设备维护:为了保证设备的正常运行,需要进行定期的设备维护工作。

这包括设备的清洁、检修和校准等。

同时,还需要建立设备故障处理机制,及时解决设备故障问题,以避免对患者治疗的影响。

3. 设备质控:为了保证设备的质量和安全,需要建立设备质控体系。

这包括对设备的质量进行评估和监测,建立设备的维修记录和使用记录,以及进行设备的质量评估和改进等工作。

四、人员管理1. 人员培训:心血管内科介入治疗需要具备一定的专业知识和技能。

《基于Dever氏病因分类法的心血管危险因素评价及干预措施研究》可行性研究报告一、项目实施的背景和意义(一)研究背景随着社会经济的发展,人民生活水平的提高,近半个世纪以来,在世界范围内,疾病谱、死亡谱发生了很大的变化,医学技术、医学模式也在不断地发展。

而心血管系统的疾病逐渐呈高发态势。

1. 疾病谱随着生产社会化和科学技术的现代化,建国60多年来,我国人民的生活条件逐渐改善,卫生事业不断发展,人均寿命明显延长,社会人口老龄化进程加速。

与此同时,人们生活的环境、方式等也发生了很大变化,如空气污染、运动减少、饮食不节制、喝酒抽烟、玩命工作等。

最终使得患有高血压、高血糖、高血脂、超重或肥胖等心血管危险因素的人越来越多,导致心血管疾病的发生及流行,疾病谱从传染病开始转向慢性非传染性疾病。

2. 死亡谱2008年卫生部卫生统计信息中心发布的数据,从1990年起,我国心血管疾病死亡率始终居于我国居民死因首位,并且呈不断上升及年轻化趋势,目前已占全国总死亡人数的40%,占据了死亡谱的主要位置,仅2006-2008年2年时间,我国心血管疾病死亡率就净增加了5.5%。

3. 健康观念健康观念是医学模式的核心体现。

世界卫生组织提出:健康是指身体、心理和社会的完美状态,而不是仅仅是没有疾病或虚弱。

健康可以理解为生物学、心理学和社会学三维组合的共同作用结果。

从生物学角度观察健康,主要是检查人体的器官和功能是否正常,各项生理生化指标是否处于正常水平;从心理和精神角度观察健康,主要是分析个体的自我控制能力,能否正确对待外界影响,是否处于心理平衡状态;从社会角度衡量健康,主要涉及个体的社会适应性,如良好的工作适应能力并发挥积极的社会功能。

4. 医学模式转变传统的医学模式局限于生物医学模式。

生物医学模式是建立在生物科学成就的基础上,反映病因、宿主和自然环境变化规律医学观和方法论,认为每一种疾病都必须并且在器官、组织、细胞或分子水平上找到可测量的形态学改变,从而确定生物的、理化的特定病因。

XXXXXX人民医院心脑血管事件监测报告管理制度为配合xxx市疾病控制中心全面、准确评估我市居民心脑血管事件发病水平,为心脑血管病防控提供科学依据,特制定本制度。

一、目标通过相关科室收集心脑血管事件病例,建立我院心脑血管事件登记报告体系,为掌握我市人群心脑血管疾病发病水平、人群分布特征及变化趋势,为制定心脑血管疾病防控对策、开展防控效果评价提供依据。

二、报告内容(一)报告对象和范围xx市辖区内常住人口。

(二)报告病种和内容1. 报告病种:(1)急性心肌梗死(I21-I22);(2)心脏性猝死(I46.1);(3)脑卒中:致死性和非致死性脑卒中(I60-I64),包括蛛网膜下腔出血、脑出血、脑梗死及未分类脑卒中。

不包括一过性脑缺血发作(TIA)及慢性脑动脉硬化。

2. 报告内容:报告内容包括门诊号、住院号、姓名、身份证号、性别、出生日期、民族、职业、工作单位、联系电话、户籍地址等基本信息,疾病诊断、ICD-10 编码、诊断依据、确诊时间、是否首次发病、确诊单位等疾病信息。

(三)报告单位和责任报告人我院各临床科室均为责任报病单位,其中心血管内科及神经内科是重点报告单位;各临床科室医务人员为责任报告人。

三、报告方法为减少漏报情况,我院应用病案系统进行心脑血管事件病例收集:通过ICD码从系统中导出心脑血管事件的病例,并反馈临床科室,科室相关医生补充患者信息后发回医务科,医务科专人整理后通过“重点慢性病监测信息系统”的“心脑血管事件登记”功能进行心脑血管事件登记报告。

报告流程图四、报告要求报告病种为以上疾病的急性发作事件,具体以发病28 天为期,并以一次事件记录为一个病例,发病28 天以后,若再次急性发作,应按又一新发病例报告。

不包括陈旧性并处于恢复期的病例。

急性发作后死亡和未死亡的病例均需报告。

如果患者同时患有脑卒中和/或冠心病,应按所患之病种分别予以填报。

六、质量控制(一)加强领导建立心脑血管事件监测工作领导小组,负责疾病监测工作的领导和协调。

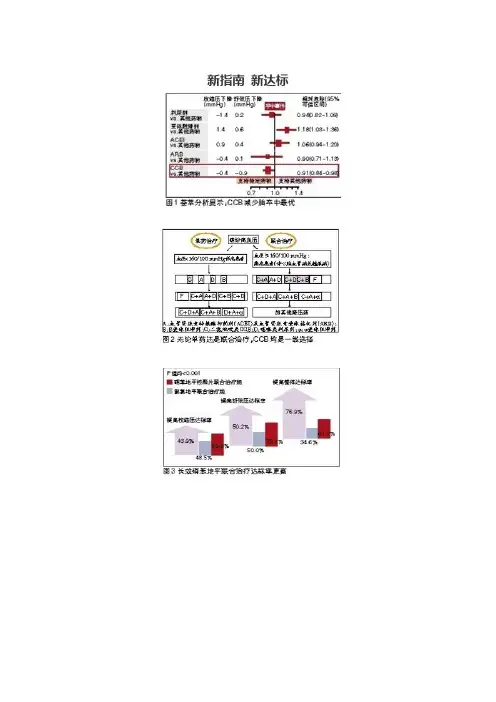

新指南新达标中国医学科学院阜外心血管病医院王文2011年5月15日,2010版《中国高血压指南》推广启动会在北京召开。

2010版《中国高血压指南》是在2005版的基础上,广泛征求意见,由近百位专家集体讨论和编写,历时两年完成的。

新版指南的更新反映了近年来高血压治疗领域对疾病本身及其管理的最新认识,提出了符合我国人群特点的防治策略。

钙拮抗剂(CCB)是临床应用最广泛的一类抗高血压药物,近年来发布的国内外多项长效CCB临床研究结果进一步奠定了长效CCB在高血压治疗中的基石地位。

新指南,新达标:两个维度看待抗高血压治疗随着对疾病发生、进展和治疗的认识日益加深,新版指南对高血压的概念有了新的陈述:高血压是一种以动脉血压持续升高为特征的进行性“心血管综合征”,常伴有其他危险因素、靶器官损害或临床疾患,需要进行综合干预。

因此,在有效降压达标的基础上,还应干预所有其他的可逆性心血管危险因素。

也就是说,对于抗高血压治疗来说,“达标”的概念也是两个维度:首先是血压控制达到目标水平;在此基础上,在干预血管风险因素方面也应达标。

降压是硬道理:血压达标是降低心脑血管事件的关键近20年来,我国高血压患者的检出、治疗和控制都取得了显著的进步,但是,与发达国家相比,我国人群高血压的知晓率、治疗率和控制率仍非常低。

目前我国约有1.3亿高血压患者不知道自己患有高血压;在已知自己患高血压的人群中,约有3千万没有治疗;在接受降压治疗的患者中,有75%血压没有达到控制水平。

新版指南明确指出:不论采用哪种测量方法,诊室血压、动态血压或家庭血压,血压水平与脑卒中、冠心病事件的风险均呈连续、独立、直接的正相关关系。

因此,对高血压患者实施降压药物治疗的目的是:通过降低血压,有效预防或延迟脑卒中、心肌梗死、心力衰竭、肾功能不全等并发症发生;有效控制高血压的疾病进程,预防重症高血压发生。

长效二氢吡啶类CCB:中国高血压患者降压达标的重要元素高血压患者的主要治疗目标是最大程度地降低心血管并发症发生与死亡的总体危险。

医院心血管内科跌倒不良事件分析整改报告一、事件分析1.1 事件描述:在XX日期,XX时间,患者在心血管内科楼层发生跌倒事件。

1.2 事件原因初步分析:经过初步分析,发现以下原因可能导致该不良事件发生:- 环境因素:存在滑倒或绊倒的风险,如地面湿滑、地毯损坏或翻起等。

- 个体因素:患者身体状况不稳定,步态不良,可能影响平衡能力。

- 护理因素:可能存在对患者的护理评估不准确或护理措施不及时等问题。

二、整改措施2.1 环境改善:- 对楼层地面进行维修和定期检查,确保地面平整、无滑倒或绊倒的隐患。

- 加强对可移动障碍物的管理,确保走道畅通无阻。

2.2 个体评估与护理:- 对患者进行更加细致全面的身体评估,包括平衡能力、步态评估等,及时发现潜在风险。

- 针对具有跌倒风险的患者,采取相应的预防措施,如蓝色警戒标志、扶手椅、垫高坐垫等。

2.3 培训与教育:- 加强护士和医疗团队的跌倒风险评估知识培训,提高对不良事件预防和控制的能力。

- 对患者和家属进行跌倒预防的教育,提高其意识和主动参与预防措施。

三、监测与改进3.1 监测制度:- 建立不良事件监测和报告制度,确保及时收集和记录发生的不良事件。

- 监测和分析跌倒事件的趋势和影响因素,运用数据来指导改进和管理。

3.2 改进持续性:- 定期召开安全会议或病例讨论会,分享跌倒事件的经验和教训,促进持续改进。

- 建立改进解决问题的反馈机制,及时记录和跟踪问题和改进措施的进展。

以上是医院心血管内科跌倒不良事件分析整改报告事例。

具体的实施和细节应根据医院的实际情况、政策和法律法规进行调整和完善。

同时,建议在最终确定报告前,与相关部门和专业人员进行充分的沟通和讨论,以确保整改措施能够有效实施并达到提高患者安全和质量的目的。

一、总则为了规范心血管事件档案的管理,确保心血管事件档案的完整、准确、安全,提高心血管事件档案的管理水平,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于我国各级医疗机构、社区卫生服务中心、乡镇卫生院等从事心血管疾病诊疗、预防、康复工作的单位,以及从事心血管疾病相关研究的科研机构。

三、档案分类心血管事件档案分为以下类别:1. 心血管疾病患者病历档案;2. 心血管疾病患者随访档案;3. 心血管疾病患者诊疗记录档案;4. 心血管疾病患者康复档案;5. 心血管疾病患者健康档案;6. 心血管疾病患者死亡档案;7. 心血管疾病相关科研项目档案;8. 心血管疾病预防、健康教育档案。

四、档案管理职责1. 医疗机构档案管理部门负责心血管事件档案的统一管理、协调和监督。

2. 临床科室负责心血管事件档案的收集、整理、归档和保管。

3. 心血管疾病相关科研项目档案由科研管理部门负责管理。

4. 心血管疾病预防、健康教育档案由公共卫生管理部门负责管理。

五、档案收集与整理1. 档案收集:临床科室按照规定时间、范围和内容,及时收集心血管事件档案资料。

2. 档案整理:按照档案分类标准,对收集到的档案资料进行分类、编号、装订,确保档案的完整、准确。

3. 档案归档:按照档案管理要求,将整理好的档案资料及时归档。

六、档案保管与利用1. 档案保管:档案管理部门负责心血管事件档案的保管工作,确保档案的完整、安全。

2. 档案利用:档案管理部门根据相关规定,为临床、科研、教学、管理等提供档案查询、复制等服务。

3. 档案保密:档案管理人员必须遵守国家保密法律法规,对档案内容严格保密。

七、档案信息化管理1. 档案管理部门应积极推动心血管事件档案信息化建设,提高档案管理效率。

2. 逐步实现心血管事件档案的数字化、网络化、智能化管理。

3. 加强信息化档案的安全防护,确保档案数据的安全。

八、档案销毁与报废1. 档案销毁:档案管理部门按照国家有关规定,对失去保存价值的档案进行销毁。

一、总则为了确保心血管疾病患者用药安全,预防和减少用药风险,提高医疗服务质量,根据《中华人民共和国药品管理法》、《医疗机构管理条例》等法律法规,结合我国心血管疾病诊疗现状,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于我国各级各类医疗机构心血管疾病患者的用药管理,包括住院、门诊及家庭护理等环节。

三、组织架构1.成立心血管用药安全管理小组,负责心血管用药安全管理的组织、协调和监督工作。

2.心血管用药安全管理小组由以下人员组成:(1)组长:由医疗机构主管领导担任,负责全面领导和协调心血管用药安全管理工作。

(2)副组长:由心血管内科主任担任,负责具体实施心血管用药安全管理工作。

(3)成员:包括心血管内科医师、药剂科人员、护士等。

四、职责分工1.心血管用药安全管理小组职责:(1)制定心血管用药安全管理规章制度,并组织实施。

(2)定期开展心血管用药安全培训和考核。

(3)对心血管用药安全事件进行调查、分析、处理和上报。

(4)对心血管用药不良反应进行监测、分析、报告和处理。

2.心血管内科医师职责:(1)严格按照诊疗规范开具心血管用药处方。

(2)详细询问患者病史、用药史,了解患者过敏史和药物相互作用。

(3)根据患者病情,合理选择药物,个体化用药。

(4)告知患者用药注意事项,指导患者正确用药。

3.药剂科人员职责:(1)严格执行药品采购、验收、储存、分发等环节的管理规定。

(2)对心血管用药进行质量监控,确保药品质量。

(3)及时更新心血管用药信息,为临床提供准确的用药指导。

(4)对心血管用药不良反应进行监测、分析、报告和处理。

4.护士职责:(1)按照医嘱,准确、及时地执行心血管用药。

(2)对患者进行用药教育,指导患者正确用药。

(3)密切观察患者用药反应,发现异常情况及时报告医师。

(4)参与心血管用药安全事件的处理。

五、管理制度1.心血管用药处方管理:(1)医师开具心血管用药处方时,应详细记录患者病情、用药史、过敏史等。

(2)处方应字迹清晰、规范,用药剂量准确。