《托儿所、幼儿园建筑设计规范》 JGJ39-2016

局部修订条文

(2019年版)

说明:1.下划线标记的文字为新增内容,方框标记的文字为删除的原内容,无标记的文字为原内容。

2.本次修订的条文应与《托儿所、幼儿园建筑设计规范》

JGJ39-2016中的其他条文一并实施。

1 总 则

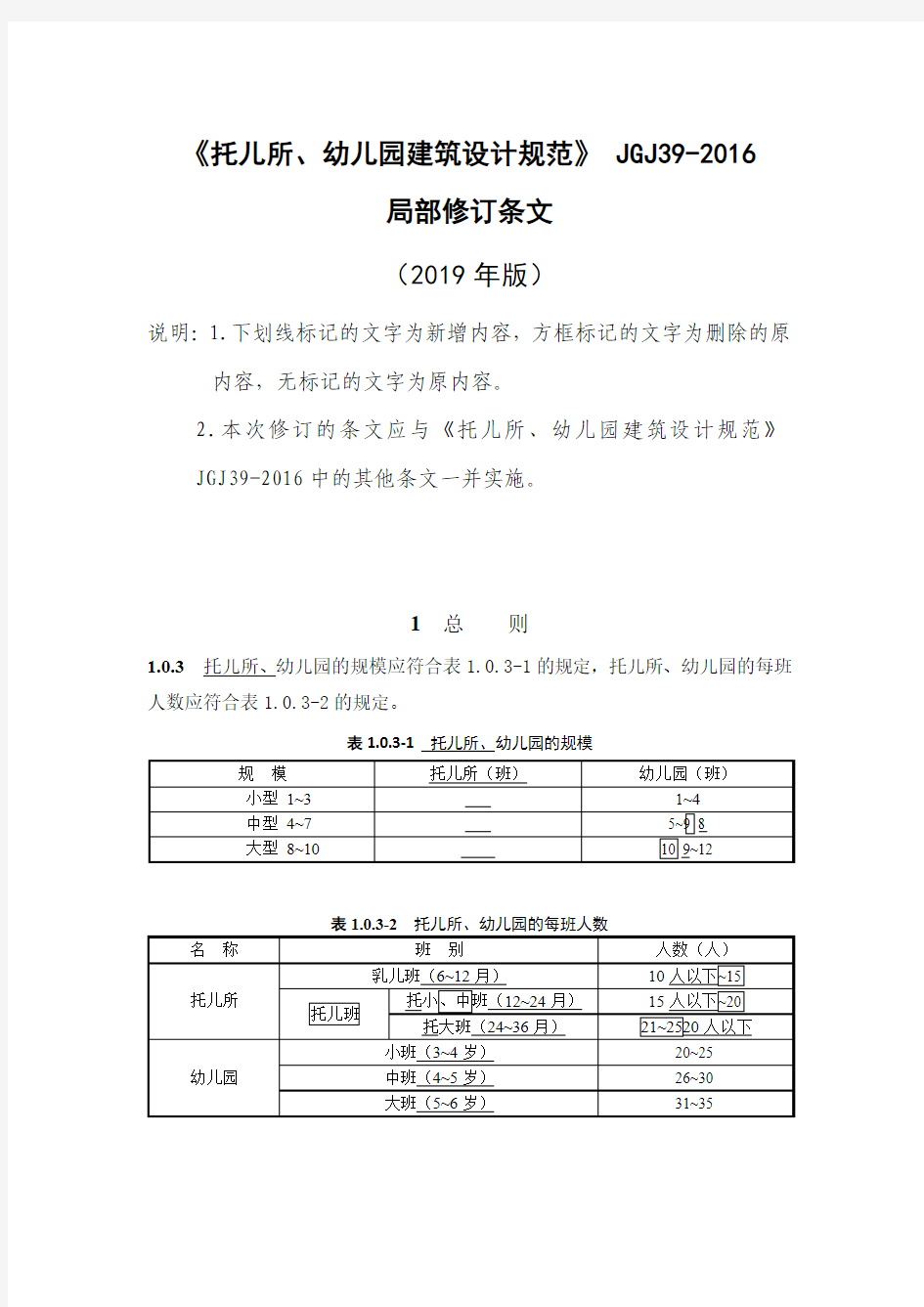

1.0.3托儿所、幼儿园的规模应符合表1.0.3-1的规定,托儿所、幼儿园的每班人数应符合表1.0.3-2的规定。

表1.0.3‐1 托儿所、幼儿园的规模

规模托儿所(班)幼儿园(班)

小型 1~3 1~4

中型 4~7 5~9 8

大型 8~10

10 9~12

表1.0.3-2 托儿所、幼儿园的每班人数

名称班别人数(人)

托儿所

乳儿班(6~12月)10人以下~15 托儿班

托小、中班(12~24月)15人以下~20

托大班(24~36月)21~2520人以下

幼儿园小班(3~4岁)20~25 中班(4~5岁)26~30 大班(5~6岁)31~35

2 术 语

2.0.5幼儿生活用房 living room

供婴幼儿班级活动及公共活动生活和多功能活动的空间。

2.0.6幼儿生活单元unit of living room

供婴幼儿班级独立生活的空间。

2.0.9多功能活动室 multi-functional room

供全园婴幼儿共同进行文艺、体育、家长集会等多功能活动的空间。

2.0.10乳儿室 suckling room (此条删除)

供乳儿班婴儿玩耍、睡眠等日常生活的空间。

2.0.11喂奶室 nursing room

供乳儿母亲直接哺乳的空间。

2.0.12配奶室 mix-the-milk room(此条删除)

供配制乳儿用乳汁的空间。

2.0.13晨检室(厅)morning inspection room

供婴幼儿入园时进行健康检查的空间。

3 基地和总平面

3.1 基 地

3.1.3 托儿所、幼儿园的服务半径宜为300m~500m。

3.2 总 平 面

3.2.2三四个班及以上的托儿所、幼儿园建筑应独立设置。两三个班及以下时,可与居住、养老、教育、办公建筑合建,但应符合下列规定:1幼儿生活用房应设在居住建筑的底层;(此条删除)

1A 合建的既有建筑应经有关部门验收合格,符合抗震、防火等安全方面的规定,其基地应符合本规范第3.1.2条规定;

2应设独立出入口,并应与其他建筑部分采取隔离措施;的疏散楼梯和安全出口;

5建筑出入口及室外活动场地范围内应采取防止物体坠落措施;

3.2.3托儿所、幼儿园应设室外活动场地,并应符合下列规定:

1 幼儿园每班应设专用室外活动场地,面积不宜小于60m2人均面积不应小于2m2。各班活动场地之间宜采取分隔措施;

2 幼儿园应设全园共用活动场地,人均面积不应小于2m2;

2A托儿所室外活动场地人均面积不应小于3m2;

2B城市人口密集地区改、扩建的托儿所,设置室外活动场地确有困难时,室外活动场地人均面积不应小于2m2。

4共用活动场地应设置游戏器具、沙坑、30m跑道、洗手池等,宜设戏水池,储水深度不应超过0.30m;。游戏器具下地面及周围应设软质铺装。宜设洗手池、洗脚池;

3.2.8托儿所、幼儿园的幼儿生活用房活动室、寝室及具有相同功能的区域,应布置在当地最好朝向,冬至日底层满窗日照不应小于3h。

3.2.8A需要获得冬季日照的婴幼儿生活用房窗洞开口面积不应小于该房间面积的20%。

4 建 筑 设 计

4.1 一般规定

4.1.1托儿所、幼儿园建筑应由幼儿生活用房、服务管理用房和供应用房等部分组成。

4.1.2 托儿所、幼儿园建筑宜按幼儿生活单元组合方法进行设计,各班幼儿生活单元应保持使用的相对独立性。

4.1.3 托儿所、幼儿园中的幼儿生活用房不应设置在地下室或半地下室。,且不应布置在四层及以上;托儿所部分应布置在一层。

4.1.3A 幼儿园生活用房应布置在三层及以下。

4.1.3B 托儿所生活用房应布置在首层。当布置在首层确有困难时,可将托大班布置在二层,其人数不应超过60人,并应符合有关防火安全疏散的规定。

4.1.5托儿所、幼儿园建筑窗的设计应符合下列规定:

2当窗台面距楼地面高度低于0.90m时,应采取防护措施,防护高度应由楼地面计算从可踏部位顶面起算,不应低于0.90m。

4.1.7 严寒和寒冷地区托儿所、幼儿园建筑的外门应设门斗,寒冷地区宜设门斗。

4.1.8幼儿出入的门应符合下列规定:

1 距离地面1.20m以下部分,当使用玻璃材料时,应采用安全玻璃;

4 门下不应设门槛;平开门距离楼地面1.2m以下部分应设防止夹手设施;

6 活动室、寝室、多功能活动室生活用房开向疏散走道的门均应向人员疏散方向开启,开启的门扇不应妨碍走道疏散通行;

4.1.9 托儿所、幼儿园的外廊、室内回廊、内天井、阳台、上人屋面、平台、看台及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,栏杆应以坚固、耐久的材料制作,防护栏杆水平承载能力应符合《建筑结构荷载规范》GB50009的规定。防护栏杆的

高度应从地面计算可踏部位顶面起算,且净高不应小于1.10 1.30m。防护栏杆必

须采用防止幼儿攀登和穿过的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距离不

应大于0.11 0.09m。

4.1.11楼梯、扶手和踏步等应符合下列规定:

6楼梯踏步面应采用防滑材料,踏步踢面不应漏空,踏步面应做明显警示

标识;

4.1.12 幼儿使用的楼梯,当楼梯井净宽度大于0.11m时,必须采取防止幼儿攀

滑措施。楼梯栏杆应采取不易攀爬的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净

距不应大于0.11 0.09m。

4.1.17 活动室、寝室、乳儿室、托儿所睡眠区、活动区,幼儿园活动室、寝室,

多功能活动室的室内最小净高不应低于表4.1.17的规定。

表4.1.17 室内最小净高(m)

房间名称净高

托儿所睡眠区、活动区 2.8

幼儿园活动室、寝室、乳儿室 3.0

多功能活动室 3.9 注:改、扩建的托儿所睡眠区和活动区室内净高不应小于2.6m。

4.1.17A 厨房、卫生间、试验室、医务室等使用水的房间不应设置在婴幼儿生

活用房的上方。

4.1.17B 城市居住区按规划要求应按需配套设置托儿所。当托儿所独立设置有

困难时,可联合建设。

4.2 托儿所生活用房

4.2.1 托儿所应包括托儿班和乳儿班,托儿班宜接纳2周岁~3周岁的幼儿,乳

儿班宜接纳2周岁以下的幼儿。生活用房应由乳儿班、托小班、托大班组成,各

班应为独立使用的生活单元。宜设公共活动空间。

4.2.2 托儿大班生活用房的使用面积及要求应宜与幼儿园生活用房相同。

4.2.3 乳儿班房间的设置和应包括睡眠区、活动区、配餐区、清洁区、储藏区等,

各区最小使用面积应符合表4.2.3的规定。

表4.2.3乳儿班每班房间各区最小使用面积(m2)

各区名称最小使用面积

乳儿室睡眠区50 30

喂奶室活动区15

配乳室配餐区8 6

卫生间清洁区10 6

储藏室区8 4

4.2.3A 托小班应包括睡眠区、活动区、配餐区、清洁区、卫生间、储藏区等,各区最小使用面积应符合表4.2.3A的规定。

表4.2.3A 托小班各区最小使用面积(m2)

各区名称最小使用面积

睡眠区35

活动区35

配餐区 6

清洁区 6

卫生间8

储藏区 4

注:睡眠区与活动区合用时,其使用面积不应小于50 m2。

4.2.3B 乳儿班和托小班宜设喂奶室,使用面积不宜小于10m2,并应符合下列规定:

1应临近婴幼儿生活空间;

2应设置开向疏散走道的门;

3应设尿布台、洗手池,宜设成人厕所。

4.2.3C 乳儿班和托小班生活单元各功能分区之间宜采取分隔措施,并应互相通视。

4.2.3D 乳儿班和托小班活动区地面应做暖性、软质面层;距地1.2m的墙面应做软质面层。

4.2.4 每个托儿班和乳儿班的生活用房均应为每班独立使用的生活单元。当托儿所和幼儿园合建时,托儿所生活部分应单独分区,并应设单独独立安全出入口,

室外活动场地宜分开。

4.2.5 喂奶室、配乳室应符合下列规定:(此条删除)

1喂奶室、配乳室应临近乳儿室,喂奶室应靠近对外出入口;

2 喂奶室、配乳室应设洗涤盆,配乳室应有加热设施,当使用有污染性燃料时,应有独立的通风、排烟系统。

4.2.5A 乳儿班和托小班生活单元各功能分区应符合下列规定:

1睡眠区应布置供每个婴幼儿使用的床位,不应布置双层床。床位四周不宜贴靠外墙。

2配餐区应临近对外出入口,并设有调理台、洗涤池、洗手池、储藏柜等,应设加热设施,宜设通风或排烟设施。

3清洁区应设淋浴、尿布台、洗涤池、洗手池、污水池、成人厕位等设施。

4成人厕位应与幼儿卫生间隔离。

4.2.5B 托小班卫生间内应设适合幼儿使用的卫生器具,坐便器高度宜为0.25m 以下。每班至少设2个大便器、2个小便器,便器之间应设隔断;每班至少设3个适合幼儿使用的洗手池,高度宜为0.4~0.45m,宽度宜为0.35~0.4m。

4.2.6 乳儿班卫生间至少应设洗涤池2个、污水池1个、保育人员厕位1个。(此条删除)

4.2.6A 托儿所生活用房除应符合以上条款外,尚应符合本规范第4.3.4条、第4.3.6条、第4.3.7条、第4.3.8条、第4.3.14条、第4.3.15条、第4.3.16条的规定。

4.3 幼儿园生活用房

4.3.1幼儿园的生活用房应由幼儿生活单元和、公共活动用房空间和多功能活动室组成。公共活动空间可根据需要设置。

4.3.3幼儿园生活单元房间的最小使用面积不应小于表4.3.3的规定,当活动室

与寝室合用时,其房间最小使用面积不应少于120 105m2。

表4.3.3 幼儿生活单元房间的最小使用面积(m2)

房间名称房间最小使用面积

活动室 70 寝室 60

卫生间

厕所 12

盥洗室 8

衣帽储藏间 9

4.3.5 活动室宜设置的阳台或室外活动平台,且不应影响幼儿生活用房的日照。4.3.13卫生间所有设施的配置、形式、尺寸均应符合幼儿人体尺度和卫生防疫

的要求。卫生洁具布置应符合下列规定:

2大便器宜采用蹲式便器,大便器或小便器之间应设隔板,隔板处应加设

幼儿扶手。厕位的平面尺寸不应小于0.70m×0.80m(宽×深),沟槽式的宽度宜

为0.16m~0.18m,坐式便器的高度宜为0.25m~0.30m。

4.3.17应设多功能活动室的,位置宜临近幼儿生活单元,其使用面积宜每人

0.65m2,且不应小于90m2。单独设置时宜与主体建筑用连廊连通,连廊应做雨

蓬,严寒地区应做封闭连廊。

4.4 服务管理用房

4.4.1服务管理用房应宜包括晨检室(厅)、保健观察室、教师值班室、警卫室、

储藏室、园长室、所长室、财务室、教师办公室、会议室、教具制作室等房间,。

各房间的最小使用面积应宜符合表4.4.1的规定。

表4.4.1 服务管理用房各房间的最小使用面积(m2)

房间名称

规模

小型中型大型晨检室(厅) 10 10 15 保健观察室 12 12 15 教师值班室 10 10 10 警卫室 10 10 10

储藏室 15 18 24 园长室、所长室15 15 18 财务室 15 15 18 教师办公室 18 18 24 会议室 24 24 30 教具制作室 18 18 24 注:1晨检室(厅)可设置在门厅内;

2 寄宿制幼儿园应设置教师值班室仅全日制幼儿园设置。;

3 房间可以合用,合用的房间面积可适当减少。

4.4.2托儿所、幼儿园建筑应设门厅,门厅内宜附设收发、晨检、展示等功能空

间。应设置晨检室和收发室,宜设置展示区、婴幼儿和成年人使用的洗手池、婴

幼儿车存储等空间,宜设卫生间。

4.5 供应用房

4.5.1 供应用房应宜包括厨房、消毒室、洗衣间、开水间、车库等房间,厨房应

自成一区,并与幼儿活动生活用房应有一定距离。

4.5.2A厨房使用面积宜0.4m2/每人,且不应小于12m2。

5 室 内 环 境

5.1 采 光

5.1.1 托儿所、幼儿园的生活用房、服务管理用房和供应用房中的各类房间厨房等均应有直接天然采光和自然通风,其采光系数最低值及标准值和窗地面积比应符合表5.1.1的规定。

表5.1.1采光系数最低标准值和窗地面积比

采光等级

房间场所名称采光系数最低值(%) 窗地面积比

Ⅲ活动室、寝室、乳儿室、多功能活动室 2.0 3.0 1:5.0 1/5 多功能活动室 3.0 1/5 办公室、保健观察室 2.0 3.0 1:5.0 1/5

办公室、辅助用房 2.0 1:5.0

睡眠区、活动区 3.0 1/5

Ⅴ

卫生间 1.0 1/10 楼梯间、走廊 1.0

— 1/10

5.2 隔声、噪声控制

5.2.1 托儿所、幼儿园室内允许噪声级应符合表5.2.1的规定。

表5.2.1 室内允许噪声级

房间名称允许噪声级(A声级,dB)活动室、寝室、乳儿室生活单元、保健观察室≤45 多功能活动室、办公室、保健观察室≤50

5.2.2托儿所、幼儿园主要房间的空气声隔声性能应符合表5.2.2的规定。

表5.2.2 空气声隔声标准

房间名称空气声隔声标准(计

权隔声量)(dB)

楼板撞击声隔声单值

评价量(dB)

活动室、寝室、乳儿室、生活单元、办公

室、保健观察室与相邻房间之间

≥50 ≤65 多功能活动室与相邻房间之间≥45 ≤75

6 建 筑 设 备

6.1 给水排水

6.1.2托儿所、幼儿园建筑给水系统的引入管上应设置水表。水表宜设置在室内便于抄表位置;在夏热冬冷地区及严寒地区,当水表设置于室外时,应采取可靠的防冻胀破坏措施。供水总进口管道上可设置紫外线消毒设备。

6.1.3托儿所、幼儿园建筑给水系统的压力应满足给水用水点配水器具的最低工作压力要求。当压力不能满足要求时,应设置系统增压给水设备,并应符合下列规定:

3 加压水泵应选用低噪声节能型产品,加压泵组及泵房应采取减振防噪措施。;

3A消防水池、各种供水机房、各种换热机房及变配电房间等不得与婴幼儿生活单元贴邻设置。

6.1.5托儿所、幼儿园建筑宜设置集中热水供应系统,也可采用分散制备热水或预留安装热水供应设施的条件。当设置集中热水供应系统时,应采用混合水箱单管供应定温热水系统。当采用太阳能、空气源热泵等制备热水时,热水温度低于60℃的系统应设置辅助加热设施。

6.1.12A 托儿所、幼儿园不应设置中水系统。

6.1.12B 托儿所、幼儿园不应设置管道直饮水系统。

6.2 供暖通风和空气调节

6.2.2 采用低温地面辐射供暖方式时,地面表面温度不应超过28℃。热水地面辐射供暖系统供水温度宜采用35℃~45℃,不应大于60℃;供回水温差不宜大于10℃,且不宜小于5℃。

6.2.7供暖系统应设置热计量装置,并应实现分室控温在末端供暖设施设置恒温控制阀进行室温调控。

6.2.9托儿所、幼儿园房间的供暖设计温度宜符合表6.2.9的规定。

表6.2.9 托儿所、幼儿园房间的供暖设计温度

房间名称室内设计温度(℃)活动室、寝室、喂奶室、保健观察室

20

配奶室、晨检室(厅)、办公室

乳儿室睡眠区、活动区、喂奶室24

盥洗室、厕所22

门厅、走廊、楼梯间、厨房16

洗衣房18

淋浴室、更衣室25

6.2.11 托儿所、幼儿园建筑通风设计应符合下列表6.2.11-1、表6.2.11-2规定:

1 应优先采用有组织自然通风设施;

2 当采用换气次数确定室内通风量时,房间的换气次数不应低于表6.2.11-1

的规定;

3 采用机械通风或空调房间,人员所需新风量应不小于表6.2.11-2的规定。

表6.2.11-1 房间的换气次数

房间名称换气次数(次/h)活动室、寝室、睡眠区、活动区、喂奶室3~5

寝室 3

厕所卫生间10

多功能活动室3~5

表6.2.11-2 人员所需最小新风量

房间名称新风量(m3/h人)

活动室、寝室、活动区、睡眠区20 30

寝室20

保健观察室38

多功能活动室20 30

6.2.12 托儿所、幼儿园建筑的公共厨房、公共淋浴室、无外窗卫生间等,宜应设置有带防止回流构造措施的排气通风竖井,并应安装机械排风装置。

6.2.13对于夏热冬暖地区、夏热冬冷地区的托儿所、幼儿园建筑,当夏季依靠开窗不能实现基本热舒适要求,且幼儿活动室、寝室等房间不设置空调设施时,每间幼儿活动室、寝室等房间宜安装具有防护网且可变风向的吸顶式电风扇。6.2.14 最热月平均室外气温大于和等于25℃地区的托儿所、幼儿园建筑,宜设置空调设备或预留安装空调设备的条件,并应符合下列规定:

1 空调房间室内设计参数应符合表6.2.14的规定;

表6.2.14空调房间室内设计参数

参数冬季夏季

温度(℃)

活动室、寝室、喂奶室

保健观察室、配奶室

晨检室(厅)、办公室

20 25 乳儿室睡眠区、活动区、喂

奶室

24 25 风速(v)(m/s) 0.10≤v≤0.20 0.15≤v≤0.30

相对湿度(%)30~60 40~60

6.2.16防排烟系统设计应符合国家现行有关防火标准的规定,当需要设置送风口、排风口时,风口底边距地面应大于1.5m。(此条删除)

6.3 建筑电气

6.3.1 活动室、寝室、图书室、美工室等幼儿用房宜采用细管径直管形三基色荧光灯,配用电子镇流器,也可采用防频闪性能好的其他节能光源,不宜采用裸管荧光灯灯具;保健观察室、办公室等可采用细管径直管形三基色荧光灯,配用电子镇流器或节能型电感镇流器,或采用LED等其他节能光源。睡眠区、活动区、喂奶室应采用漫光型灯具,光源应采用防频闪性能好的节能光源。寄宿制幼儿园的寝室宜设置夜间巡视照明设施。

6.3.4托儿所、幼儿园的房间照明标准值应符合表6.3.4的规定。

表6.3.4 房间照明标准值 房间或场所

参考平面及其高度 照度标准值(l x ) UGR Ra 活动室

地面 300 19 90 80

图书室

0.5m 水平面 300 19 美工室

0.5m 水平面 500 19 多功能活动室

地面 300 19 寝室、睡眠区、活动区 0.5m 水平面 100 19 办公室、会议室 0.75m 水平面 300 19

厨 房

台面 200 — 门厅、走道

地面 150 — 喂奶室 0.5m 水平面 150 19

6.3.5 托儿所、幼儿园的房间内应设置插座,且位置和数量根据需要确定。活动室插座不应少于四组,寝室、图书室、美工室插座不应少于二组。插座应采用安全型,安装高度不应低于 1.8m 。插座回路与照明回路应分开设置,插座回路应设置剩余电流动作保护。,其额定动作电流不应大于30mA。

6.3.7 托儿所、幼儿园安全技术防范系统的设置应符合下列规定:

1 幼儿园园区大门、建筑物出入口、楼梯间、走廊、厨房等应设置视频安防监控系统;

2 幼儿园周界宜设置入侵报警系统、电子巡查系统;

3 厨房、重要机房宜财务室应设置入侵报警系统。;建筑物出入口、楼梯间、厨房、配电间等处宜设置入侵报警系统;

3A 园区大门、厨房宜设置出入口控制系统。

6.3.8 大、中型托儿所、幼儿园建筑应设置电话系统、计算机网络系统,、并宜设置广播系统、,并宜设置有线电视系统。、教学多媒体设施。小型托儿所、幼儿园建筑应设置电话系统、计算机网络系统,宜设置广播系统、有线电视系统。

本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1 《建筑结构荷载规范》GB50009

1 《生活饮用水卫生标准》GB5749

2 《室内空气质量标准》GB/T18883

3 《建筑给水排水设计规范》GB50015

4 《建筑设计防火规范》GB50016

5 《建筑采光设计标准》GB50033

6 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067

7 《民用建筑隔声设计规范》GB50118

8 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242

9 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325

10 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

11 《饮食建筑设计规范标准》JGJ64

12 《车库建筑设计规范》JGJ100

13 《饮用净水水质标准》CJ94

托儿所、幼儿园建筑设计规范

JGJ39-2016

(2019年版)

条文说明

1 总 则

1.0.3 据调查,目前托儿所、幼儿园规模有扩大的趋势,有些托儿所、幼儿园班数多达(20~30)班,规模过大,对于托儿所、幼儿园的管理、安全、服务质量不利。因此,建议托儿所、幼儿园的规模不要过大。根据调查结果,本条对托儿所、幼儿园的规范及班人数做了规定。规范中提出的托儿所、幼儿园建设规模和每班人数对托儿所、幼儿园管理是合适的。

本条增加了托儿所的规模和各班婴幼儿的年龄、人数,是根据国家卫健委的建议而确定的。

1.0.5托儿所、幼儿园建筑设计涉及多方面、多专业,对于各专业已有标准规定内容,除必要重申外,本规范不再重复,因此在设计时除执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定,主要有《民用建筑设计通则统一标准》GB50352、《建筑设计防火规范》GB50016、《安全防范工程技术规范》GB50348、《建筑采光设计标准》GB50033、《民用建筑隔声设计规范》GB50118、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75等。

2 术 语

2.0.5 幼儿生活用房包括婴幼儿班活动单元、多功能活动室和为婴幼儿特殊活动的公共活动室等供幼儿使用的一切用房其他空间。

2.0.6 幼儿生活单元是婴幼儿生活用房中供一个班级婴幼儿园活动生活的空间,。托儿所包括乳儿班、托小班、托大班生活单元。幼儿园生活单元包括活动室、寝室、卫生间、衣帽储藏间等。

3基地和总平面

3.1基 地

3.1.3 托儿所、幼儿园园址选择在居住区内或附近,便于家长接送,其服务半径不宜过大。调研中发现有的居住区规模很大,但没有设置托儿所、幼儿园,有的即使设置了托儿所、幼儿园,其服务半径过大,家长接送,会耽误很长时间。幼儿步行时间不宜过长,因此规定了托儿所、幼儿园的服务半径。本次修订根据《城市居住区规划设计标准》GB50180的规定,服务半径为300m,更方便婴幼儿接送。

3.2 总 平 面

3.2.2 托儿所、幼儿园建筑是供1周岁~6周岁幼儿进行集中保育、教育的学前机构。幼儿大部分时间在这里进行各种活动。由于幼儿身体尚未发育成熟,身体抵抗力弱,对外界环境适应能力差,要求托儿所、幼儿园建筑确保幼儿安全、卫生、适用。托儿所、幼儿园在建筑布局、房间设置、室内外环境等方面有许多要求,要求建筑封闭,周围设围墙。为了在建筑设计中满足这些要求,要求建筑封闭,周围设围墙。为了在建筑设计中满足这些要求,独立设置建筑基地,使建筑不受外界影响是十分必要的。如果托儿所、幼儿园建筑与其它建筑合建,势必对幼儿的生活环境造成干扰,难以保证幼儿的安全、卫生和适用的要求。

幼儿是家庭的希望、国家的未来。社会各界、每个家庭都非常重视幼儿的健康成长,尤其关注幼儿生活环境的安全、卫生、适用问题。这些方面规范中有许多规定,这些规定是托儿所、幼儿园建筑的最低标准。随着社会进步,经济发展,对托儿所、幼儿园建筑的标准要求也应提高,不能以挤占托儿所、幼儿园建设用地,影响幼儿安全、卫生、适用为代价来发展城市建设。何况托儿所、幼儿园在居住区中占用的土地是很少的。居住区规划按规定留有幼儿园建设用地,可以独立建设满足规范要求的幼儿园。

由于建设用地紧张,一些托儿所、幼儿园与其他建筑合建。本条对与既有建

JTG D60-2015 公路桥涵设计通用规范主要 修订内容介绍 重大提醒:《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015 )2015年9月9日发布,2015年12月1日起实施。 现行《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)于2004年颁布实施。近几年的实践应用表明,规范总体上能够满足我国公路桥涵建设的需要,但随着我国公路运营状况、桥涵设计理念和方法的发展和变化,也有一些需要完善的内容:公路桥梁设计汽车荷载标准的适应性问题日渐突出;设计使用年限、耐久性设计、全寿命设计、风险评估、桥梁运营期结构安全监测等新方法、新理念逐渐得到广泛应用和发展;环境保护和可持续发展也成为工程设计中需考虑的重要因素。为了吸纳近年来的成熟经验和科研成果,提高规范的适应性,促进公路桥梁科学健康发展,交通运输部2009年下达了《公路桥涵设计规范》的修编任务。 在规范修订过程中,编写组进行了大量的科研工作,吸取了已有的成熟科研成果和实际工程设计经验,并且参考、借鉴国内外相关的标准规范。在规范条文初稿编写完成以后,通过多种方式广泛征求设计、施工、建设、管理等有关单位和个人的意见,并经过反复讨论、修改后定稿。 总体而言,本规范主要做了如下几个方面的修订: 1) 增加了桥涵结构的设计使用年限和耐久性要求;

2) 完善了极限状态的设计理论和方法; 3) 改进了作用组合分类及计算方法; 4) 调整了公路桥梁设计汽车荷载标准; 5) 增加、完善了各种作用标准值的计算规定; 6) 完善了有关桥涵总体设计、环境保护、交通安全保障工程等的相关规定; 7) 增加了桥涵风险评估和安全监测的相关规定。 为了清晰地说明本规范的具体修订内容,现将主要修订内容的确定理由及作用和影响分章节论述如下。 1第1章总则 1)公路桥涵的设计原则修改为“安全、耐久、适用、环保、经济和美观”。长期以来,公路桥涵设计都遵循着“技术先进、安全可靠、适用耐久、经济合理”的基本原则,这是与我国当时的经济条件和技术水平相适应的。安全、耐久、适用是公路桥涵结构最基本的要求。随着社会的发展和进步,环境保护日益引起重视。环保问题关系到社会的可持续发展,必须在交通基础设施建设中贯彻落实。在满足上述要求的前提下,还要注重桥涵设计的经济性,不能一味追求“新”、“最”、“第一”等,造成严重的浪费。另外,随着我国社会经济的发展,公众对于桥涵结构的要求也逐步提高,美观成为桥涵设计考虑的一个重要因素。因此,本次修订将公路桥涵的设计原则调整为“安

建筑抗震设计规范局部修订 前言 汶川地震表明,严格按照现行规范进行设计、施工和使用的建筑,在遭遇比当地设防烈度高一度的地震作用下,没有出现倒塌破坏,有效地保护了人民的生命安全。说明我国在1976年唐山地震后,建设部做出房屋从6度开始抗震设防和按高于设防烈度一度的“大震”不倒塌的设防目标进行抗震设计的决策,是正确的。 根据建设部落实国务院《汶川地震灾后恢复重建条例》的要求,依据地震局修编的灾区地震动参数的第1号修改单,相应变更了灾区的设防烈度,并拟增加部分条文的修订,合计改动28~29条,其内容统计如下: 1. 灾区设防烈度变更,涉及四川、陕西、甘肃,共3条。 2. 材料性能按产品标准修改,2条,其中有强制性条文1条。 3. 强制性条文15条。原有条文的文字调整6条,主要涉及设防分类和建筑方案设计;删去关于隔震、减震适用范围限制的规定1条;新增涉及结构构件基本要求、预制装配式楼盖、山区场地、非结构构件、楼梯间、专门的施工要求8条。 4. 其他修改8~9条,涉及坡地、单跨框架、土木石民居构造措施,以及楼梯参与整体计算等。 本报批稿中,下划线为修改的内容,黑体字为强制性条文。

3.1.1所有建筑应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223确定其抗震设防类别。 3.1.2 (删除) 3.1.3各抗震设防类别建筑的抗震设防标准,均应符合现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223的要求。 [修订说明] 划分不同的抗震设防类别并采取不同的设计要求,是在现有技术和经济条件下减轻地震灾害的重要对策之一。 本规范2001年版3.1.1条~3.1.3条的内容已经由分类标准GB50223予以规定,本次修订可直接引用,不再重复规定。 3.3.1选择建筑场地时,应根据工程需要,掌握地震活动情况、工程地质和地震地质的有关资料,对抗震有利、不利和危险地段做出综合评价。对不利地段,应提出避开要求;当无法避开时应采取有效措施。对危险地段,严禁建造甲、乙类的建筑,不应建造丙类的建筑。 [修订说明] 本次修订,对在危险地段建造房屋建筑的要求,作了局部的调整。 3.3.5山区建筑场地和地基基础设计应符合下列要求: 1山区建筑场地应根据地质、地形条件和使用要求,因地制宜设置符合抗震设防要求的边坡工程;边坡应避免深挖高填,坡高大且稳定性差的边坡应采用后仰放坡或分阶放坡。 2建筑基础与土质、强风化岩质边坡的边缘应留有足够的距离,其值应根据抗震设防烈度的高低确定,并采取措施避免地震时地基基础破坏。

局部解剖学试题(1) 一、单选题(10分) 1. 关于面静脉的叙述,下列哪项是正确的(E ) A.位置较浅,伴行于面动脉的前方 B.在下颌角的下方,与下颌后静脉的后支吻合 C.穿深筋膜,注入颈外静脉 D.眼静脉为面静脉入颅的必经通道 E.口角平面以上的一段面静脉通常无瓣膜 2. 关于腱膜下疏松组织的叙述,下列哪项是错误的(D) A.一层蜂窝组织 B.头皮撕脱自此层分离 C.血肿或脓肿可蔓延全颅顶 D.导血管不与板障静脉相连 E.被称为颅顶“危险区” 3. 副神经的行程是(E) A.胸锁乳突肌后缘中、下1/3交点处进入枕三角 B.胸锁乳突肌后缘中点处进入枕三角 C.胸锁乳突肌前缘上、中1/3交点处进入枕三角 D.胸锁乳突肌前缘中点处进入枕三角 E.胸锁乳突肌后缘上、中1/3交点处进入枕三角 4. 颈丛皮支阻滞麻醉穿刺处为(C) A.斜方肌前缘中点 B.胸锁乳突肌前缘中点 C.胸锁乳突肌后缘中点 D.胸锁乳突肌前缘上、中1/3交界处 E.胸锁乳突肌后缘上、中1/3交界处 5. 右肺根动脉排列自上而下是(B ) A.肺动脉、肺静脉、主支气管B.上叶支气管、肺动脉、中下叶支气管、肺上静脉、肺下静脉C.主支气管、肺静脉、肺动脉D.肺动脉、主支气管、肺静脉E.肺静脉、主支气管、肺动脉 6. 关于腹前外侧壁皮肤的感觉神经分布,下列哪项是正确的( A ) A.有明显的节段性B.第6肋间神经分布于剑突平面C.第9肋间神经分布于脐平面 D. 脐以上是第10肋间神经分布E.耻骨联合上缘是肋下神经分布 7. 十二指肠大乳头位于十二指肠的(D) A.上部 B.下部 C.水平部 D.降部 E.升部 8. 乳腺癌根治术后,出现“翼状肩”,估计可能损伤( B ) A.胸背神经 B.胸长神经 C.肩胛上神经 D.胸内侧神经 E.胸外侧神经 9. 股疝容易发生嵌顿现象的原因是:(A ) A.股环周围结构缺乏伸缩性 B.股管过于狭窄 C.股管过于宽松 D.股鞘坚硬 E.卵圆窝的镰状缘锐利 10. 收肌管内的结构不包括(B ) A.股动脉 B.股神经 C.股静脉 D.隐神经 E.股神经内侧肌支 二、填空(20分) 1.在海绵窦的外侧壁内自上而下排列有(动眼神经)、(滑车神经)、(眼神经)、(上颌神经)。2.颈动脉鞘的结构排布关系,位于前外的是(),前内的是(),二者之间后方的是()。3.膈的食管裂孔,腔静脉裂孔及主动脉裂孔所对的胸椎平面分别是(8 )、(10 )和(12 )胸椎平面。三者的穿经结构分别为(食管)、(上腔静脉)(主动脉)。4.壁胸膜包括()、()、()和()4部分。 5.股鞘内结构从内侧向外侧依次为()()()。 四、简答(30分)

《证券公司全面风险管理规范》修订说明 一、修订背景 (一)修订背景 《证券公司全面风险管理规范》(以下简称“《规范》”)实施两年多以来,推动了证券公司树立风险管理理念,强化风险管理意识,建立健全风险管理体系,提高自身风险管理能力和水平。行业各公司虽初步建立了与其发展相适应的全面风险管理体系,但在风险管理意识、管理制度、组织架构、信息系统、量化指标体系、人才队伍、风险应对机制等方面仍然存在不足。此外,大部分证券公司未将子公司纳入全面风险管理体系,风险管理难以介入,无法实现风险管理全覆盖。 为适应经济形势,按照“依法监管,从严监管,全面监管”的要求,提升证券公司风险管理能力,防范行业风险外溢,需要对《规范》进行全面修订,进一步提升《规范》的指导性、可操作性,推动证券公司全面风险管理机制的进一步完善。 (二)主要修订思路 一是对风险管理组织架构的相关要求进一步具体化,增强可操作性。明确风险管理每个层级的风险管理承担的职责,增加董事会、监事会、经理层、首席风险官、内部审计以及全体员工的风险管理职责;对首席风险官任职条件提出

要求,包括专业背景和工作经验要求;增加对证券公司风险管理部门人员以及承担管理责任的业务部门风险管理人员的配置要求,明确对风险管理部门人员工作称职的,其薪酬收入总额应当不低于公司总部业务及业务管理部门同职级人员的平均水平,同时增加风险管理人员的工作经验要求。 二是将子公司纳入全面风险管理的覆盖范围,提出具体风险管理要求。明确证券公司子公司风险管理实施垂直管理的模式,同时提出子公司风险管理工作负责人的任命应由证券公司首席风险官提名,子公司董事会聘任,其解聘应征得证券公司首席风险官同意。子公司风险管理工作负责人应在首席风险官指导下开展风险管理工作,并向首席风险官履行风险报告义务。子公司风险管理工作负责人应由证券公司首席风险官考核,考核权重不低于50%,此外,对《规范》中原来只对业务部门、分支机构的风险管理要求覆盖到子公司。 三是对《规范》划分章节,完善《规范》的框架。在修订内容的基础上按照全面风险管理“六个一”,将《规范》划成六个章节,具体包括:第一章总则、第二章风险管理组织架构、第三章风险管理政策和机制、第四章风险管理信息技术系统和数据、第五章自律管理、第六章附则。其中,将健全的组织架构与专业的人才队伍合并成第二章,即风险管理组织架构;将可操作的风险管理制度、量化的风险指标体

一、第3章新增3.10节建筑抗震性能化设计的内容,3.10.3明确给出了中震(即设防烈度)计算的αmax值(送审稿是放在表5.1.4-1处的,正式版本不知为何又改到了这里): 6度——0.12;7度(0.10g)——0.23;7度(0.15g)——0.34;8度(0.20g)——0.45;8度(0.30g)——0.68。对于平时设计来说,主要用于超限审查做的中震不屈服或中震弹性设计,一般的结构计算也没必要做。 二、4.1.6条,将场地类别中的I类细化为I0和I1两个亚类。修订原因是考虑到剪切波速为500-800m/s的场地还不是很坚硬,将此种场地定为I1类,硬质岩石场地定为I0类。相应地,表5.1.4-2提供了这两种场地类别的特征周期值,其中I1类的特征周期值与2001规范中I 类场地的周期值相同。 三、5.1.4条: 1. 增加了6度罕遇地震的αmax值0.28。 2. 计算罕遇地震作用时,特征周期应增加0.05s。01规范只是在计算8度、9度的罕遇地震才有此要求,现要求扩大至各种地震烈度。此条对超限审查的罕遇地震弹塑性分析等有影响。 四、5.1.5条,修改了地震影响系数曲线。曲线的表达式表面上没有变化,但其中曲线下降段的衰减指数γ、直线下降段的下降斜率调整系数η1及阻尼调整系数η2的公式均有变化。 五、5.2.5条,增加了6度地震计算的结构任一楼层的水平地震剪力要求,01规范只对7-9度有要求。 六、6.1.1条,现浇钢筋混凝土房屋适用的最大高度有所调整。 1. 注4明确表中的框架结构不包括异形柱框架结构,异形柱结构的适用高度应以异形柱规范为准。 2. 8度地震的适用高度分为0.2g和0.3g两种要求。 3. 框架结构适用高度有所降低。 4. 板柱-剪力墙结构的适用高度增大较多。 5. 部分框支抗震墙不包括个别框支墙的情况(占10%以下)。 七、6.1.2条抗震等级,增加了24m作为抗震等级划分的高度分界。但编委们对条文细节的把握上依然令人失望,如抗震墙结构,H≤24m为四级抗震,H为25-80m为三级抗震,那24.5m应该按几级抗震,这不是又要让俺们和审查的老爷们扯皮吗?搞笑的是框架结构的划分——H≤24m为三级抗震,H为>24m为二级抗震就没有问题,难道结构抗震等级的划分还是一个委员确定一类结构?这种低级错误在02版高规也是俯拾即是,比如长厚比为5-8为短肢剪力墙,≥8以上为一般剪力墙,小于3为柱,长厚比为3-4之间的就不知为何物了。 八、6.1.3条第3款修改:地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级,但不应低于四级。6.1.3条第4款条文说明,明确了乙类建筑按提高一度采取抗震构造措施的方法,是按照提高一度查表6.1.2确定抗震等级,按抗震等级采取内力调整和构造措施。01规范条文及说明不够明确,没有说清楚抗震措施是否包括内力调整系数。 框架的抗倾覆力矩占10%以下时,仍认为是抗震墙结构。 九、6.1.4条,防震缝的最小宽度由70mm增大至100mm。 十、6.1.9条,框支部分落地墙的两端(不包括洞口两侧)应设置端柱或与另一方向的抗震墙相连,也就是不允许一字形剪力墙落地了。一般的剪力墙也有此要求,但语气为“宜”,未必一定要按此执行。 十一、6.1.10条,抗震墙底部加强部位的高度,应从地下室顶板算起,不管地下室顶板是否作为上部结构的嵌固端。底部加强部位的高度由墙体总高度的1/8改为1/10。房屋高度≤24m 时,底部加强部位可取底部一层。 十二、6.1.14条。 1. 6.1.14条第2款,结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5

修订说明 本次局部修订系根据住房和城乡建设部《关于印发2014年工程建设标准规范制订修订计划的通知》(建标[2013]169号)的要求,由中国建筑科学研究院会同有关的设计、勘察、研究和教学单位对《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010进行局部修订而成。 此次局部修订的主要内容包括两个方面,即,(1) 根据《中国地震动参数区划图》GB18306-2015和《中华人民共和国行政区划简册2015》以及民政部发布2015年行政区划变更公报,修订《建筑抗震设计规范》GB50011-2010附录A:我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组;(2) 根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010实施以来各方反馈的意见和建议,对部分条款进行文字性调整。修订过程中广泛征求了各方面的意见,对具体修订内容进行了反复的讨论和修改,与相关标准进行协调,最后经审查定稿。 此次局部修订,共涉及一个附录和10条条文的修改,分别为附录A和第3.4.3条、第3.4.4条、第4.4.1条、第6.4.5条、第7.1.7条、第8.2.7条、第8.2.8条、第9.2.16条、第14.3.1条、第14.3.2条。 本规范条文下划线部分为修改的内容;用黑体字表示的条文为强制性条文,必须严格执行。 本次局部修订的主编单位:中国建筑科学研究院 本次局部修订的参编单位:中国地震局地球物理研究所 中国建筑标准设计研究院 北京市建筑设计研究院 中国电子工程设计院 主要起草人:黄世敏王亚勇戴国莹符圣聪罗开海李小军柯长华郁银泉娄宇薛慧立 主要审查人:徐培福齐五辉范重吴健郭明田吴汉福马东辉宋波潘鹏

3.4.3建筑形体及其构件布置的平面、竖向不规则性,应按下列要求划分: 1 混凝土房屋、钢结构房屋和钢-混凝土混合结构房屋存在表3.4.3-1所列举的某项平面不规则类型或表3.4.3-2所列举的某项竖向不规则类型以及类似的不规则类型,应属于不规则的建筑: 表3.4.3-1 平面不规则的主要类型 表3.4.3-2 竖向不规则的主要类型 2 砌体房屋、单层工业厂房、单层空旷房屋、大跨屋盖建筑和地下建筑的平面和竖向不规则性的划分,应符合本规范有关章节的规定。 3当存在多项不规则或某项不规则超过规定的参考指标较多时,应属于特别不规则的建筑。 3.4.4 建筑形体及其构件布置不规则时,应按下列要求进行地震作用计算和内力调整,并应对薄弱部位采取有效的抗震构造措施: 1平面不规则而竖向规则的建筑,应采用空间结构计算模型,并应符合下列要求: 1)扭转不规则时,应计入扭转影响,且在具有偶然偏心的规定水平力作用下,楼层竖向 两端抗侧力构件最大的弹性水平位移或和层间位移的最大值与平均值的比值不宜大于1.5分别不宜大于楼层两端弹性水平位移和层间位移平均值的1.5 倍,当最大层间位移远小于规范限值时,可适当放宽; 2)凹凸不规则或楼板局部不连续时,应采用符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型; 高烈度或不规则程度较大时,宜计入楼板局部变形的影响; 3) 平面不对称且凹凸不规则或局部不连续,可根据实际情况分块计算扭转位移比,对扭 转较大的部位应采用局部的内力增大系数。 2平面规则而竖向不规则的建筑,应采用空间结构计算模型,刚度小的楼层的地震剪力应乘以不小于1.15的增大系数,其薄弱层应按本规范有关规定进行弹塑性变形分析,并应符合下列要求: 1)竖向抗侧力构件不连续时,该构件传递给水平转换构件的地震内力应根据烈度高低和 水平转换构件的类型、受力情况、几何尺寸等,乘以1.25~2.0的增大系数;

局部解剖学试题 1 一、单选题(10分) 1. 关于面静脉的叙述,下列哪项是正确的() A.位置较浅,伴行于面动脉的前方 B.在下颌角的下方,与下颌后静脉的后支吻合 C.穿深筋膜,注入颈外静脉 D.眼静脉为面静脉入颅的必经通道 E.口角平面以上的一段面静脉通常无瓣膜 2. 关于腱膜下疏松组织的叙述,下列哪项是错误的() A.一层蜂窝组织 B.头皮撕脱自此层分离 C.血肿或脓肿可蔓延全颅顶 D.导血管不与板障静脉相连 E.被称为颅顶“危险区” 3. 副神经的行程是() A.胸锁乳突肌后缘中、下1/3交点处进入枕三角 B.胸锁乳突肌后缘中点处进入枕三角 C.胸锁乳突肌前缘上、中1/3交点处进入枕三角 D.胸锁乳突肌前缘中点处进入枕三角 E.胸锁乳突肌后缘上、中1/3交点处进入枕三角 4. 颈丛皮支阻滞麻醉穿刺处为() A.斜方肌前缘中点 B.胸锁乳突肌前缘中点 C.胸锁乳突肌后缘中点 D.胸锁乳突肌前缘上、中1/3交界处 E.胸锁乳突肌后缘上、中1/3交界处 5. 右肺根动脉排列自上而下是() A.肺动脉、肺静脉、主支气管B.上叶支气管、肺动脉、中下叶支气管、肺上静脉、肺下静脉C.主支气管、肺静脉、肺动脉D.肺动脉、主支气管、肺静脉E.肺静脉、主支气管、肺动脉 6. 关于腹前外侧壁皮肤的感觉神经分布,下列哪项是正确的() A.有明显的节段性B.第6肋间神经分布于剑突平面C.第9肋间神经分布于脐平面 D. 脐以上是第10肋间神经分布E.耻骨联合上缘是肋下神经分布 7. 十二指肠大乳头位于十二指肠的() A.上部 B.下部 C.水平部 D.降部 E.升部

8. 乳腺癌根治术后,出现“翼状肩”,估计可能损伤() A.胸背神经 B.胸长神经 C.肩胛上神经 D.胸内侧神经 E.胸外侧神经 9. 股疝容易发生嵌顿现象的原因是:() A.股环周围结构缺乏伸缩性 B.股管过于狭窄 C.股管过于宽松 D.股鞘坚硬 E.卵圆窝的镰状缘锐利 10. 收肌管内的结构不包括() A.股动脉 B.股神经 C.股静脉 D.隐神经 E.股神经内侧肌支 二、填空(20分) 1.在海绵窦的外侧壁内自上而下排列有()、()、()、()。2.颈动脉鞘的结构排布关系,位于前外的是(),前内的是(),二者之间后方的是()。 3.膈的食管裂孔,腔静脉裂孔及主动脉裂孔所对的胸椎平面分别是()、()和()胸椎平面。三者的穿经结构分别为()、()()。4.壁胸膜包括()、()、()和()4部分。5.股鞘内结构从内侧向外侧依次为()()()。 三、名词(12分) 1.翼点2.斜角肌间隙3.Calot三角4.腕管: 四、简答(30分) 1.腮腺和面神经的关系? 2.甲状腺的位置﹑形态及毗邻关系? 3、乳房的淋巴回流途径有哪些? 4、腹股沟管的构成、内容及其临床意义? 5、腋窝的构成及其内容? 6.股三角的位置、构成及其内容? 五、综合分析(12分) 某患者女性23岁,突然发生上腹部疼痛,10小时后局限于右下腹,伴有呕吐、发热和白细胞增高,右下腹部压痛明显。诊断:急性阑尾炎。问: (1)触诊何部位有明显压痛和反跳痛,为什么?(3分) (2)需立即手术,行右下腹部麦氏切口进人腹腔,需经过哪些层次结构?(3分) (3)打开腹腔后,寻找阑尾最可靠的标志是什么?(2分) (4)在手术中,必须结扎阑尾动脉,叙述其动脉来源?(2分) (5)阑尾炎腹痛部位需与哪些器官的病变及疾患的牵涉痛相鉴别?(2分) 六、填图题(16分) 1 10

建设部关于国家标准 《地下铁道工程施工及验收规范》局部修订的公告 第187号 现批准《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999局部修订的条文,自2003年12月1日起实施。经此次修改的原条文同时废止。 中华人民共和国建设部 2003年10月24日 《地下铁道工程施工及验收规范》 “隧道盾构掘进法施工”局部修订 【第8.1.1条正文】 “8.1.1本章适用于采用盾构掘进,钢筋混凝土管片拼装的隧道结构的施工与验收。” 【条文说明】 8.1.1采用钢纤维混凝土管片、钢管片、铸铁管片建造隧道结构的施工与验收,可参照本章相关内容。 【第8.2.3条正文】 “8.2.3盾构工作竖井内应设集水坑和抽水设备,井口周围应设防淹墙和安全护栏。” 【条文说明】(无修改) 【第8.6.5条正文】

“8.6.5管片拼装后,应按本规范附录C表C-9进行记录,并进行检验,其质量应满足设计要求,当设计未做具体要求时,应符合下列规定: 1.管片在盾尾内拼装完成时,偏差宜控制为:高程和平面±50mm;每环相邻管片高差5mm,纵向相邻环管片高差6mm。 2.在地铁隧道建成后,中线允许偏差为:高程和平面±100mm,且衬砌结构不得侵入建筑限界;每环相邻管片允许高差10mm,纵向相邻环管片允许高差15mm;衬砌环直径椭圆度小于5‰D; 3.环向及纵向螺栓应全部安装,螺栓应拧紧。 【条文说明】 8.6.5隧道最终偏差包括:施工误差、测量误差、结构变形、隧道沉浮、水平位移等。 【第8.9.2条正文】 “8.9.2盾构掘进施工,应根据工程及水文地质条件、地面环境条件以及隧道埋深等按表8.9.2量测项目对地层和结构进行动态监控量测。” 表8.9.2 盾构掘进施工监控量测项目 【条文说明】

2016年7月7日住房城乡建设部关于发布国家标准《建筑抗震设计规范》局部修订的公告,此公告《建筑抗震设计规范》GB50011-2010局部修订的条文,自2016年8月1日起实施。经此次修改的原条文同时废止。局部修订的条文及具体内容,将刊登在我部有关网站和近期出版的《工程建设标准化》刊物上。 具体《建筑抗震设计规范》GB50011-2010局部修订的内容如下,注:下文本规范中下划线表示修改的内容;用黑体字表示的条文为强制性条文,必须严格执行。 修订说明 本次局部修订系根据住房和城乡建设部《关于印发2014年工程建设标准规范制订修订计划的通知》(建标[2013]169号)的要求,由中国建筑科学研究院会同有关的设计、勘察、研究和教学单位对《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010进行局部修订而成。 此次局部修订的主要内容包括两个方面: 1 根据《中国地震动参数区划图》GB18306-2015和《中华人民共和国行政区划简册2015》以及民政部发布2015年行政区划变更公报,修订《建筑抗震设计规范》GB50011-2010附录A“我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组”。 2 根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010实施以来各方反馈的意见和建议,对部分条款进行文字性调整。修订过程中广泛征求了各方面的意见,对具体修订内容进行了反复的讨论和修改,与相关标准进行协调,最后经审查定稿。

此次局部修订,共涉及一个附录和10条条文的修改,分别为附录A和第3.4.3条、第3.4.4条、第4.4.1条、第6.4.5条、第7.1.7条、第8.2.7条、第8.2.8条、第9.2.16条、第14.3.1条、第14.3.2条。 本规范条文下划线部分为修改的内容;用黑体字表示的条文为强制性条文,必须严格执行。 本次局部修订的主编单位:中国建筑科学研究院 本次局部修订的参编单位:中国地震局地球物理研究所 中国建筑标准设计研究院 北京市建筑设计研究院 中国电子工程设计院 主要起草人员:黄世敏王亚勇戴国莹符圣聪罗开海李小军柯长华郁银泉 娄宇薛慧立 主要审查人员:徐培福齐五辉范重吴健郭明田吴汉福马东辉宋波 潘鹏

《建筑设计防火规范》局部修订条文--建设部工程建设标准局部 修订公告第27号 编者按不久前,公安部会同有关部门对国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98)、《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)进行了局部修订,经审查批准,分别以建设部工程建设标准局部修订公告第27、28、29、30号发布,自今年5月1日起施行。为了便于各地正在开展的公众聚集场所消防安全专项治理活动的应用,现将这四个标准的局部修订条文及其条文说明汇刊于此,其中文句下划线者为此次修订或新增条文。鉴于版面限制,本网省略了一些比较容易理解条文的“说明”或“补充说明”。此外,需要提请注意的是,由公安部会同有关部门共同修订的《自动喷水灭火系统设计规范》,经有关部门会审,批准为国家标准,编号为GB50084-2001,自2001年7月1日起施行,该规范由公安部负责管理,公安部天津消防科研所负责具体解释工作,中国计划出版社出版发行。原国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GBJ84-85)同时废止。第1.0.3条本规范适用于下列新建、扩建和改建的工业与民用建筑:一、九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24m的其他民用建筑以及建筑高度超过24m的单层公共建筑;二、单层、多层和高层工业建筑;三、地下民用建筑。本规范不适用于炸药厂(库)、花炮厂(库)、无窗厂

房、人民防空工程、地下铁道及其他地下非民用建筑、炼油厂和石油化工厂的生产区。注:建筑高度为建筑物室外地面到其女儿墙顶部或檐口的高度。屋顶上的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等不计入建筑高度和层数内,建筑物的地下室、半地下室的顶板面高出室外地面不超过 1.5m 者,不计入层数内。[补充说明](略)第5.1.1条民用建筑的耐火等级、层数、长度和建筑面积,应符合表5.1.1的要求表注:①重要的公共建筑应采用一、二级耐火等级的建筑。商店、学校、食堂、菜市场如采用一、二级耐火等级的建筑有困难,可采用三级耐火等级的建筑。②建筑物的长度,系指建筑物各分段中线长度的总和。如遇有不规则的平面而有各种不同量法时,应采用较大值。③建筑内设置自动灭火系统时,每层最大允许建筑面积可按本表增加一倍。局部设置时,增加面积可按该局部面积一倍计算。④防火分区间应采用防火墙分隔,如有困难时,可采用防火卷帘和水幕分隔。⑤托儿所、幼儿园及儿童游乐厅等儿童活动场所应独立建造。当必须设置在其他建筑内时,宜设置独立的出入口。[补充说明](略)第5.1.1A 条歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(除洗浴部分外)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(以下简称歌舞娱乐放映游艺场所),宜设置在一、二级耐火等级建筑内的首层、二层或三层的靠外墙部位,不应设置在袋形走道的两侧或尽端。当必须设置在建筑的其他楼层时,尚应符合下列规定:一、不应设置在地下二层及二层以下。当设置

标准文本修订说明 为贯彻落实《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法规,进一步规范招标文件编制,我们结合工作实践,对工程类项目邀请招标文件通用文本(以下简称范本)进行了修订,现就有关情况说明如下: 一、修订的依据和原则 此次修订旨在适应邀请招标项目的特点和要求,优化邀请招标流程,落实招标人主体责任,将制度规范、业务指南固化到范本中,降低废标的风险。主要遵循以下几个原则: (一)导向性。此次范本修订将“放管服”改革精神贯穿始终,尽可能简化投标所需提供的材料。取消暗标评审、投标人资格审查等环节,降低投标成本,提高招标成功率。 (二)规范性。更加注重用语用字的准确性、规范性,对范本中与法律条文不一致的表述进行统一规范。 (三)实用性。范本中各项要求均可落地,紧密结合业务工作,为实践中遇到的各种问题提供解决途径。 (四)简洁性。范本的使用主体为潜在投标人,除保留投标人在投标前及保障其合法权益而应知应会的内容外,删除其他冗余条款。

二、修订的主要内容 范本正文分为通用部分和专用部分,共十四章。对主要修订说明如下: (一)第一章投标人须知(即范本中的第七章投标人须知专用部分) 1.删除技术明标的内容。 2.第16.7款“本招标工程关于技术标的编制要求和格式”中删除技术暗标副本的要求。 3.第16.8款副本数量不多于二份为宜。 4.招标文件要求投标人提交的资料包括技术标和经济标两部分;采购人或代理机构提出要求,限定时间,由投标人提交投标文件,进行评审,确定中标人。 (二)第二章评标办法(即范本中的第八章评标办法专用部分) 1.第17条“评标附表” 本着“每个环节、每项工作都可追溯”的思想,每项工作、每个环节均需书面记录、当事人及相关人签字。 (1)增加“投标文件送达表”和“开标记录表”。 (2)删除“技术暗标编号确认表”。 (3)附表8改为“施工组织设计评审记录表”。 (4)修订投标偏差分析表、符合性与完整性评审记录表、澄清和说明或补正记录表。 (5)增加“评审报告”和“评标委员会成员评标打分复核意见书” (6)增加“招标人评审结果确认表”。

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003局部修订主要内容介绍 国家标准建筑给水排水设计规范管理组张淼根据建设部建标标函[2007]第125号“关于印发《2007年工程建设标准规范制订、修订计划(笫一批)》的通知”要求,由上海现代建筑设计(集团)有限公司主编,会同中国建筑设计研究院共同对国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003局部修订。 国家标准管理组于2006年6月向全国设计、科硏、教育等近百个单位征求《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003版修订意见,收到意见近300条。组建了规范局部修订编制组并进行章节起草分工,于2006年9月底完成了规范局部修订讨论稿。经编制组内部协调讨论,于2007年3 月完成《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003局部修订(征求意见稿),并于2007年4 月通过电子邮件向全国两委会委员广泛征求意见,陆续收到意见789条。 在此期间,编制组组织开展了以下调研工作: 1. 对国外规范开展收集和研究分析。 2. 2006年6月~10月组织开展了排水立管通水能力的测试,对排水立管在各种通气模式、立管进水高度、管径、配件类型等进行了全面验证,同时对在不伸顶通气状况下自循环通气进行了探索性测试。 3. 2006年组织重力流雨水斗的研发、测试。 4. 2007年12月8日~9日组织召开了“全国排水立管通水能力硏讨会”,重点对排水立管通水能力研究成果进行分析,同时对我国雨水道的研究进行了回顾和评价。 5.2008年开展了国内外倒流防止器产品应用调研。 6.开展对居住小区给水管道设计流量和集体宿舍设计流量计算分析研究。

一、选择题(20分) 【单项选择题】 1. 腮腺导管的体表投影是() A.腮腺前缘至口角的连线的后1/3段 B.眶下孔与颏孔连线的中点至腮腺前缘的水平连线 C.口角与腮腺前缘中点的连线的1/3段 D.鼻翼与口角间的中点至耳屏间切迹连线的中1/3段 E.以上都不是 2. 关于面静脉的叙述,下列哪项是正确的() A.位置较浅,伴行于面动脉的前方 B.在下颌角的下方,与下颌后静脉的后支吻合 C.穿深筋膜,注入颈外静脉 D.眼静脉为面静脉入颅的必经通道 E.口角平面以上的一段面静脉通常无瓣膜 3.副神经的行程是() A.胸锁乳突肌后缘中、下1/3交点处进入枕三角 B.胸锁乳突肌后缘中点处进入枕三角 C.胸锁乳突肌前缘上、中1/3交点处进入枕三角 D.胸锁乳突肌前缘中点处进入枕三角 E.胸锁乳突肌后缘上、中1/3交点处进入枕三角 4.在肺手术中,切开肺韧带时须注意保护的结构是() A.膈神经B.心包膈血管C.迷走神经D.肺下静脉E.支气管动脉 5.关于阑尾的叙述,下列哪项是错误的() A.一般位于右髂窝内B.其根部附于盲肠后内侧壁C.3条结肠带汇合于阑尾根部D.属腹膜内位器官E.小儿的阑尾壁肌层比成人厚 6.腹股沟直疝三角的边界是() A.腹股沟韧带内侧半、腹直肌内侧缘和腹壁下动脉B.腹股沟韧带外侧半、腹直肌外侧缘和腹壁下动脉C.腹股沟韧带内侧半、腹直肌外侧缘和腹壁下动脉D.(腹)白线、腹股沟镰和两侧髂前上棘的连线E.半月线、腹壁下动脉和两侧髂前上棘的连线 7.乳腺癌根治术后,出现“翼状肩”,估计可能损伤() A.胸背神经 B.胸长神经 C.肩胛上神经 D.胸内侧神经 E.胸外侧神经 8.单纯桡神经深支损伤,下列哪块肌肉将会瘫痪() A.肱肌 B.肱三头肌 C.肱桡肌 D.旋后肌 E.桡侧腕长伸肌 9.股疝容易发生嵌顿现象的原因是:() A.股环周围结构缺乏伸缩性B.股管过于狭窄C.股管过于宽松D.股鞘坚硬E.卵圆窝的镰状缘锐利 10.最易发生骨坏死的骨折是(): A.股骨干骨折B.腓骨骨折C.股骨头骨折D.股骨下段骨折E.趾骨骨折 【多项选择题】 1.关于腱膜下疏松结缔组织,下列叙述那些正确() A.与骨缝相愈着 B.与浅筋膜、皮肤合称头皮 C.该层内有沟通颅内、外静脉的导血管 D.该层出血时范围广泛,不受骨缝限制 E.该层出血易广泛蔓延而难于形成较大的血肿 2.关于环状软骨,下列的叙述哪些是正确() A.位于甲状软骨的上方 B.位于甲状软骨的下方 C.为喉与气管、咽与食管的分界标志 D.可作记数气管环的标志 E.平对第6颈椎 3.胸膜腔积液穿刺引流常在() A.腋后线第8~9肋间隙 B.锁骨中线第2肋间隙 C.靠近但不宜紧贴肋骨上缘进针 D.靠近肋骨下缘进针 E.在肋间隙前部进针,应在肋间隙中间穿人 4.腹股沟区发生疝,从解剖学分析其原因是() A.腹外斜肌移行为腱膜还有浅环B.腹股沟韧带内侧部上方缺少腹内斜肌和腹横肌C.存

精心整理《城市道路交通设施设计规范》GB50688-2011局部修订条文 (征求意见稿) 7.1.3 时, 70km/h, 7.2.1 表7.2.1护栏防撞等级

【修订】…原规范防撞护栏的防护等级共分五级。但是随着城市公共交通和物流的不断发展,大型公交车与货车不断增多,譬如大型铰接客车总重可达25t,集装箱卡车总重可达55t,碰撞能量大幅提升,出现了大型客车或大型货车越出护栏的交通安全事故,同时实车碰撞试验表明,33t重的大型货车碰撞速度为65km/h时,碰撞能量大于600kJ,超过了SS级碰撞能量520kJ。因此有些城市道路已经不满足SS级碰撞能量要求,从安全角度出发,规范增加HB与HA两个防护等级,碰撞能量分别为640kJ与760kJ。目前国外道路护栏设计防撞能量的最高值分别为:美国548kJ、

欧盟724kJ、日本650kJ,增加两个等级后的城市道路防撞能力要求已经高于国外标准了,也符合目前我国重载车辆较多的现状。 次干路、支路常规路段一般不设置防撞护栏,但是在高边坡、桥头引道、隧道洞口连接线等路段,从安全角度,需要设置防撞护栏,但是车速较低,撞击能量不大,增加低等级防护C级,碰撞能量为40kJ。 因此在原规范五个等级的基础上,增加了低等级防护C级、高防护等级HB与HA共三个等

【修订】防撞护栏的试验碰撞条件是以碰撞能量满足相应防护等级的设计防护能量为原则制定。碰撞能量计算公式为: (7-1) 式中:E —碰撞能量; m —车辆总质量;

v—碰撞速度; θ—碰撞角度。 7.2.3 【原条款】城市道路可采用刚性或半刚性或柔性护栏,并根据实际情况需要采用不同的防撞等级和 主要是通过基础、立柱、钢板的变形来吸收碰撞能量,代表形式是波形梁护栏、金属梁柱式护栏;柔性护栏是具有较大缓冲能力的韧性护栏,主要是通过车辆碰撞时缆索的变形能力来吸收碰撞能量,代表形式是缆索护栏、高分子材质带有填充物的护栏。 增加了护栏最小高度的规定,护栏高度为护栏顶面距设计基准线的高度,以护栏面与路面的相交线为设计基准线。

《局部解剖学》 一、名词解释:(每题3分,共15分) 1、眉弓 2、颈袢 3、乳房悬韧带 4、腹股沟三角 5、三边孔 二、填空题:(每空0.5分,共20分) 1、颞区浅筋膜内神经、血管耳前组有(1)、(2)和(3);耳后组有(4)、(5)和(6)。 2、纵行穿经腮腺的血管、神经是(1)、(2)、(3)、(4)和耳颞神经。 3、气管前筋膜包绕甲状腺形成(1),又称(2)。甲状腺外膜称(3),即(4)。 4、喉返神经是迷走神经分支。左喉返神经勾绕(1)、,右喉返神经勾绕(2)。 5、锁骨下窝的深处有(1)、(2)和(3)通过,此窝内锁骨下一横指处,可摸到(4)。 6、上肢下垂时,肩胛下角平对第(1)肋 7、在脐以下,腹膜壁层形成5条纵行的皱襞分别是(1),左、右(2),左、右(3),在腹股沟韧带上方有两个凹陷,分别是(4)和(5)。 8、腰上三角的底为腹横肌起始部的腱膜,腱膜深面有3条与第12肋平行排列的神经。自上而下为(1)、(2)和(3)。 9、枕下三角的内上界为(1),外上界为(2),外下界为(3),三角内有(4)和(5)经过。10、胸腰筋膜在腰区的浅、中、深三层包裹(1)和(2),形成它们的肌鞘。 11、腕管内有(1)、(2)、(3)、(4)、指浅、深屈肌腱穿过。 三、单选题:(每题1分,共15分) 1、翼点内面的动脉是() A.脑膜中动脉前支 B.脑膜中动脉后支 C.大脑中动脉 D.大脑前动脉 2、面神经穿()出颅 A.圆孔 B.卵圆孔 C.棘孔 D.茎乳孔 3、将颈外侧区分为枕三角和锁骨上大窝的结构是() A.胸锁乳突肌 B.肩胛舌骨肌 C.副神经 D.斜方肌 4、颈动脉结节属()结构 A.颈总动脉末端处 B.颈内动脉根部 C.第6颈椎横突 D.第7颈椎横突 5、胸骨角平对() A.第1肋软骨 B.第2肋软骨 C.第3肋软骨 D.第4肋软骨 6、构成弓状线以下腹直肌鞘前壁的是( ) A.腹外斜肌腱膜、腹内斜肌腱膜的前层 B.腹横肌腱膜、腹内斜肌腱膜 C.腹外斜肌腱膜、腹内斜肌腱膜、腹横肌腱膜

《城市道路交通设施设计规范》GB50688-2011局部修订条文 (征求意见稿) 7.1.3 【原条款】不能提供足够路侧安全净距的快速路路侧,必须设置防撞护栏;当路基整体式断面中间带宽度小于或等于12m时,快速路的中央分隔带必须连续设置防撞护栏。 【修订】快速路路侧无足够的路侧安全净距时,必须设置防撞护栏;快速路的中央分隔带宽度小于或等于12m,或者中央分隔带12m范围内有墩、柱或墙等车辆不能安全穿越的障碍物时,必须设置防撞护栏。 【原条文说明】…本规范借鉴以上研究成果规定当路基整体式断面中间带宽度小于或等于12m时,快速路的中央分隔带必须连续设置防撞护栏。 【修订】…中央分隔带防撞护栏是为了防止车辆越过中央分隔带闯入对向车行道或撞击中央分隔带内的墩、柱或墙等障碍物而设置的。各国在规定中央分隔带护栏设置标准时,主要以中央分隔带宽度、设计速度和交通量为依据。根据国外研究,可能发生对撞事故的道路,行车速度约为70km/h,因此由于城市快速路,车辆行驶速度高,如果中间带宽度小于或等于12m时或者中央分隔带内有障碍物时,如果不设置护栏,则容易出现车辆闯入对向车道或者撞到分隔带内障碍物,产生严重后果,因此这种情况下必须设置防撞护栏,其中墩、柱主要是指照明设施、交通信号设施、监控设施、交通标志支撑结构、上跨桥梁的桥墩等;墙是指构筑物的墙体。 7.2.1 【原条款】防撞护栏等级分为五级,各等级主要技术指标应符合表7.2.1的规定。

表7.2.1 护栏防撞等级 【修订】防撞护栏的防护等级按照设计防护能量划分为八级,见表7.2.1。 表7.2.1 防撞护栏的防护等级 【原条文说明】…根据对我国不同区域城市道路交通安全现状的调研,通过对道路状况、车辆行驶状况、事故车辆以及发展趋势的分析,依据上述指导思想和原则,制定我国城市道路防撞护栏的防撞等级,共分五级。 【修订】…原规范防撞护栏的防护等级共分五级。但是随着城市公共交通和物流的不断发展,大型公交车与货车不断增多,譬如大型铰接客车总重可达25t,集装箱卡车总重可达55t,碰撞能量大幅提升,出现了大型客车或大型货车越出护栏的交通安全事故,同时实车碰撞试验表明,33t重的大型货车碰撞速度为65km/h时,碰撞能量大于600kJ,超过了SS级碰撞能量520kJ。因此有些城市道路已经不满足SS级碰撞能量要求,从安全角度出发,规范增加HB与HA两个防护等级,碰撞能量分别为640kJ与760kJ。目前国外道路护栏设计防撞能量的最高值分别为:美国548kJ、欧盟724kJ、日本650kJ,增加两个等级后的城市道路防撞能力要求已经高于国外标准了,也符合目前我国重载车辆较多的现状。

局部解剖学复习题答案 1.翼点:位于颧弓中点上方约二横指处,额.顶.颞.碟四骨在此相接,多呈“H”行的缝。是颅 骨的薄弱部分,其内面有脑膜中动脉前支通过。 2.海绵窦:为一对重要的硬脑膜窦,位于蝶鞍和垂体的两侧,前达眶上裂内侧部,后至颧骨岩 部的尖端。 3.帽状腱膜:位于额顶枕区中部,坚韧致密,前连枕额肌的额腹,后连该肌的枕腹,两侧至颞 区逐渐变薄,与颞浅筋膜相续。 4.颈动脉鞘:是颈筋膜向两侧扩展,包绕颈总动脉、颈内动脉、颈内静脉和迷走神经等形成的 筋膜鞘。上起自颅底,下续纵膈。 5.气管前间隙:位于气管前筋膜与气管颈部之间。内有甲状腺最下动脉、甲状腺下静脉和甲状 腺奇静脉丛等。小儿还有胸腺上部、左头臂静脉和主动脉弓等。 6.颈动脉三角:有胸锁乳突肌上份前缘、肩胛舌骨肌上腹和二腹肌后腹围成。其浅面有皮肤、 浅筋膜、颈阔肌及封套筋膜,深面有椎前筋膜,内侧是咽侧壁及其筋膜。有颈内静脉及其属支、颈总动脉及其分支、舌下神经及其降支、迷走神经及其分支、副神经以及部分颈深淋巴结等。 7.下颌下三角:有二腹肌前、后腹和下颌骨体下缘围成,又称二腹肌三角。线面有皮肤、浅筋 膜、颈阔肌和封套筋膜。深面有下颌舌骨肌、舌骨舌肌及咽中缩肌。其内容物有下颌下腺、面动脉、舌下神经、舌动脉和下颌下神经节通过。 8.腮腺鞘:由颈深筋膜浅层向上延续的腮腺咬肌筋膜在腮腺后缘分为浅、深两层,包绕腮腺形 成。 9.甲状腺囊:有两层,外侧是由颈深筋膜中层脏部包裹甲状腺而形成的假被囊,又称甲状腺鞘; 内层是由腺体周围结缔组织增厚而形成的真被囊,又称甲状腺纤维囊。真、假被囊之间有少量疏松结缔组织填充,其间含有甲状旁腺和血管等。 10.剑肋角:是剑突与肋弓形成的夹角,左侧剑肋角是心包穿刺常用的进针部位。 11.动脉导管三角:由左膈神经、左迷走神经和左肺动脉围成,内有动脉导管(韧带),左喉返 神经和心浅丛,是手术中寻找动脉导管的标志。 12.支气管肺段:即每一肺段支气管及其所属的肺组织,称支气管肺段,简称肺段。呈锥形,尖 向肺门,底向肺表面。肺段内有肺段支气管及肺段动脉伴行。 13.腰肋三角:位于胸骨部和肋部之间,有腹壁上血管以及来自腹壁和肝上的淋巴结通过。 14.胸肋三角:位于腰部和肋部之间,底为第12肋。其前方与肾相邻,后方有肋膈隐窝,故肾 手术时应该特别注意,以免撕破壁胸膜而引起气胸。胸肋三角和腰肋三角是膈疝的好发部位。 15.胸膜隐窝:在某些部位,壁胸膜相互反折形成的胸膜腔隐窝,即使深吸气肺也不能深入其间。 16.心包裸区:心的前方大部分被肺和胸膜遮盖,只剩下一小部分区域借心包与胸骨体下半和左 侧第4~5肋软骨相邻,此区称心包裸区。 17.食管后间隙:位于食管与脊柱胸段之间的疏松结缔组织,内有奇静脉、副半奇静脉和胸导管 等。食管后间隙向上与咽后间隙相通,向下通过膈的潜在性裂隙与腹膜后隙相通。 18.腹股沟管:位于腹股沟韧带内侧半上方约1.5cm处由肌和筋膜形成的潜在性裂隙,长约4— 5cm,与腹股沟韧带平行。男性有精索,女性有子宫圆韧带通过。 19.腹股沟三角(Hesselbach三角):由腹直肌外侧缘、腹股沟韧带和腹壁下动脉围成。三角内 无腹肌,腹横筋膜又较薄弱,加之腹股沟管浅环也位于此区,因此是腹前外侧壁的又一薄弱部位。 20.胆囊三角:胆囊管、肝总管和肝的脏面围成的三角线区域称胆囊三角(Calot三角),三角内 常有胆囊动脉通过,因此该三角是胆囊手术中寻找胆囊动脉的标志。 21.腔隙韧带:腹股沟韧带内侧端一小部分腱膜由耻骨结节向下后外侧转折并附于耻骨梳,其转