中国建筑史——中国古代建筑的形式

- 格式:pptx

- 大小:97.04 MB

- 文档页数:90

一、中国建筑史部分〈一〉中国古代建筑基本概念部分1、穿斗式汉时成熟,南方各省多用。

沿进深方向布柱,柱比较密,而柱径略小,不用梁,用“穿”贯于柱间,上可立短柱,柱顶直接承檩。

优点是用料较小,山面抗风性能好;缺点是室内柱密而空间不够开阔。

2、抬梁式春秋时成熟,北方各省多用。

沿进深方向布置石础,础上立柱,柱上架梁,梁上立瓜柱,架短梁,最上是脊瓜柱,构成一屋架;在屋架之间用横向的枋联系柱顶,梁头与瓜柱顶做横向的檩,檩上承受椽子和屋面,使屋架完全连成一个整体。

优点是室内少柱或无柱,可获得较大的空间;缺点是梁柱等用材较大,消耗木材较多。

3、井干式将圆木或半圆木两端开凹榫,组合成矩形的木框,层层相叠作为墙壁——实际是木承重结构墙。

它耗材量大,建筑面阔和进深受木材长度限制,外观厚重,应用不广。

4、间中国建筑的“间”是两榀屋架所围合的空间。

以“间”为基本单元,不同的间组成一栋建筑,直到一座城市;这就是由“间—栋—院—群—组群—街坊—城市”的形式。

各间具体名称是:尽间-又梢间-梢间-又次间-次间-明间-次间-又次间-梢间-又梢间-尽间5、工官中国古代城市建设和建筑营造的具体掌管者和实施者,对古代建筑的发展有着重要的影响。

6、司空自周至汉,国家最高工官称作“司空”7、将作汉代以后,“掌握作宗庙、路陵、宫室、陵园土木之工”称做“将作”8、将作少府秦至西汉,将作的称谓。

9、将作大匠东汉以后,将作的称谓。

大匠的副手称为“少匠”。

10、将作监唐宋时期,将作的称谓。

监的副手称为“少监”。

11、工部隋朝开始设置的,用以掌管全国的土木建筑工程和屯田、水利等各项工务的机构,其职务范围比将作大很多。

12、营缮司(营造司)明清时期,在工部下设营缮司,负责朝廷的各项工程的营建。

清康熙以后,改为在内务府设营造司,负责宫殿和园囿的营造。

13、都料唐朝掌握设计与施工的技术人员称“都料”,专业技术熟练,专门从事房屋的设计与现场施工指挥,并以次为生。

中建史一名词解释1)里坊制:把全城分割为若干封闭的“里”作为居住区,商业与手工业则限制在一些定时开闭的“市”中,“里”和“市”都环以高墙,全城实行宵禁。

三国时期,城市开始作棋盘式分割,居民与市场纳入这些棋盘式分割,居民与市场纳入这些棋盘格中组成的“里”。

2)瓮城:为增强城门的防御力量,而没在大城门外的小城3)叉手:脊桁两侧的斜杆,用以固持脊榑,其持状犹如侍者叉手而立。

4)生起:屋宇檐柱的角柱比当心间的两柱高2-12寸,其余檐柱也依势逐柱升高。

因而宋代建筑的屋檐仅当心间为直线段,其余全由曲线组成。

屋脊也因此而用生头木将脊榑的两端垫高,形成曲线,使之与檐口相呼应。

其他各榑的生头木则使屋面形成双曲面。

清代建筑无角柱升起。

5)托脚:宋代建筑上各榑均用斜杆支撑固持。

其中支撑脊榑的斜杆称为叉手,其余称为托脚6)金厢斗底槽:宋代殿阁内部四种空间划分方式之一。

特点是殿身内有一圈柱列与斗拱,将殿身空间划分为内外两层空间组成,外层环包内层。

7)副阶周匝:塔身、殿身周围包围一圈外廊,称为副阶周匝8)黄肠题凑:汉代帝王墓用短方木叠成椁墙,墙内置棺椁,短方木端部均指向棺椁。

9)偷心造:宋式斗拱的一种做法,即在一朵斗拱中,只有出跳的拱、昂,跳头上不安横拱。

10)计心造:在宋式斗拱中,每一跳的华拱或昂头上,都有横拱的一种斗拱方式11)龙尾道:殿前有长达70余米的坡道供登临朝见之用,坡道共7折,远望如龙尾。

12)宝城宝顶:、地下宫殿上起圆形坟称宝顶,以适用南方多雨的地理气候,便于雨水下流不致浸润墓穴,且用墙垣包绕,称为宝城。

13)雀替:雀替是置于梁枋下与柱相交处的短木,可以缩短梁枋的净跨距离。

14)明栿:与草栿相对而言,指天花以下的梁。

15)草栿:在天花板上面的梁,做法较自由,加工较粗糙,故称草栿.16)方城明楼:在宝城之前,尚有一个突出的方形城台,上建明楼17)坞壁:平地建坞,围城环绕,前后开门,坞内建望楼,四隅角楼,略如城制。

中国古代建筑风格中国古代建筑风格是中国传统建筑的重要组成部分,它具有独特的文化内涵和建筑特色。

自古以来,中国人民在建筑方面一直注重传承与创新,将自然美与人文美相结合,形成了独特的中国建筑风格。

中国古代建筑的历史可以追溯到远古时期,最早的建筑遗址可以追溯到公元前5000多年的仰韶文化时期。

在这个时期,人们开始使用木材、土坯和石头等材料进行建筑。

中国古代建筑风格的发展经历了多个时期,如商、周、秦汉、唐宋、明清等不同的时期,每个时期都有不同的建筑特征。

中国古代建筑风格主要包括宫殿建筑、陵墓建筑、佛教寺庙和庭院建筑等。

其中,宫殿建筑是中国建筑的代表之一。

在过去的两千多年里,中国的皇帝们都住在宫殿里。

宫殿建筑通常以黄色为主色调,象征着皇权的至高无上。

宫殿建筑的特点是布局严谨、简洁,注重对称和平衡。

城墙和门楼常常起到象征性的作用,代表着权势和尊贵。

陵墓建筑也是中国古代建筑风格的重要组成部分。

在中国古代,帝王将自己的陵墓建在一座山上,以示尊贵和权威。

陵墓建筑通常由多个建筑组成,如山门、神道、碑亭、墓道、墓室等。

陵墓建筑注重对称和平衡,形式庄重肃穆。

例如,中国最著名的陵墓之一是明十三陵,是明朝皇帝的陵墓群,其中最为著名的是明德陵,建筑风格严苛庄重,体现了帝王的尊贵和权威。

佛教寺庙是中国古代建筑风格中的另一个重要组成部分。

佛教寺庙在中国有着悠久的历史,充满了宗教意义和文化内涵。

佛教寺庙通常由大雄宝殿、山门、钟楼、鼓楼等建筑组成。

寺庙建筑注重与自然环境的和谐,以山水为背景,注重营造宁静祥和的氛围。

例如,中国最著名的佛教寺庙之一是峨眉山乐山大佛,它是世界上最大的石刻佛像之一,高约71米,建于唐朝,具有较高的历史价值和艺术价值。

庭院建筑是中国古代建筑风格中的特色之一。

庭院建筑通常是以一个四方形的院子为基础,围绕着主要建筑物布置,形成一个整体的建筑群。

庭院建筑注重布局和空间的利用,注重对称和平衡。

庭院建筑常常是私人住宅的一部分,也经常出现在古代文人墨客的府邸中。

中国建筑史——屋顶浅析一、中国古建筑屋顶的演变中国是一个有着漫长历史的文明国度。

我们的祖先用他们自己的劳动以及智慧创造了各种风格独特的建筑,成为世界建筑史上最完整以及最具民族特色的建筑之一,最有特色的建筑是紫禁城的屋顶。

中国传统屋顶有五种基本形式,即悬挂在山坡两侧的悬山顶;山坡两侧的悬而不出硬山顶,四面坡的庑殿顶;上部是悬山或硬山,下部是庑殿的歇山顶。

不同时期也出现了各种形状的攒尖顶,其中庑殿顶大约在先秦时期就已经出现,是出现时间最早的中国传统屋顶,秦汉时期有悬垂的悬山顶以及类似攒尖的屋顶,但后者仍然有一条短直的山脊,山坡并没有真正相交。

直到东汉以后,真正的攒尖形屋顶以及歇山顶才出现。

这其中硬山顶的是最“年轻”的屋顶形式,只是在明清时期砖被广泛用于房屋墙壁之后,才得以出现。

除了悬山顶以及硬山顶,其他形式的屋顶也可以做成重檐。

一言以蔽之,从古代到清朝,中国古代建筑的屋顶一直在不断演变,给我们带来了丰富多彩的屋顶风格。

二、中国古建筑屋顶形式在中国古代建筑的立面中建筑的屋顶有这十分重要的作用。

他的长长的悬檐、充满视觉想象力的弹性檐曲线、由升降框架形成的略微弯曲的屋顶、略微凸起的屋角(从下向上看,屋角的椽像鸟翅膀一样伸展,所以被称为“翼角”),以及许多屋顶形式,如硬山、十字脊、盝顶、悬山、攒尖、歇山、庑殿以及重檐,辅之以色彩明亮的琉璃瓦,使这座建筑能够呈现出一种独特的视觉效果以及强烈的艺术吸引力。

由于各种屋顶组合,古建筑物的形状以及轮廓线变得越来越多样。

从高空往下看,屋顶所呈现出的视觉效果更好,我们可以认为,中国建筑中最有吸引力的还是当属“第五立面”。

中国古代建筑在各个时期有许多不同的屋顶风格,这不仅仅是一种艺术表现,更是房屋主人身份以及社会地位的象征;庑殿顶代表着最高的社会地位,其特征是总共有四个斜坡,前、后、左、右,还有五个山脊,因此也被称为吴殿或五脊殿。

这种屋顶只能使用于有社会地位最高的皇宫或剌建的寺庙。

中国建筑史内容

中国建筑史是指中国建筑发展的历史,从古代到现代的演变过程。

以下是中国建筑史的主要内容:

1.史前时期:中国建筑史的起源可以追溯到史前时期,包括新石器时代的洞穴和土坯建筑,以及商代和周代的青铜器、玉器等建筑装饰。

2.古代建筑:中国古代建筑以木结构为主,主要分为宫殿、庙宇、陵墓、城墙等类型。

其中最著名的是明清两代的紫禁城、故宫和颐和园等。

3.近现代建筑:中国近现代建筑受到西方建筑的影响,出现了中西合璧的建筑风格。

例如民国时期的南京总统府、上海外滩等。

4.现代建筑:中国现代建筑经历了改革开放以来的快速发展,出现了许多具有代表性的建筑作品。

例如鸟巢、水立方、上海中心大厦等。

除了建筑本身的发展,中国建筑史还涉及到建筑材料、建筑工艺、建筑装饰等方面的演变和发展。

同时,中国建筑史也是中国文化的重要组成部分,反映了中国社会、政治、经济、科技等方面的变化和发展。

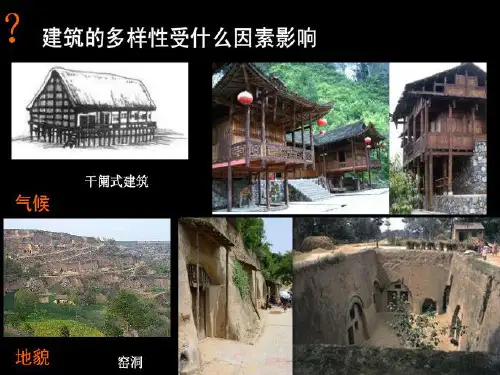

中国建筑史先秦时期建筑艺术中国的史前建筑分穴居和巢居两类。

大体上说,由于北方比较干旱,所以多穴居;南方比较湿润,林木多,所以多巢居。

据考古学家分析,最早人们是住在树上的。

开始时只是在一棵大树上居住,后来变成数棵树合一个居所。

最后发展成人工插木桩建屋,形成典型的巢居。

后来又演变成如今尚存的“干栏式”住宅。

特别值得一提的是这些建筑的木构件(化石),发现多处都已用卯结合,无论梁、柱、行条等,上面都有犁头、卯眼,板与板之间也已用企口拼接。

【编者按】穴居时代积累了对黄土地层的认识和夯筑的技能,在搭盖穴口顶盖的过程中也积累了木材性能的知识和加工的经验技巧。

穴口周围堆土培实,以防地面水流入穴内;顶盖上留出洞口,以便排烟通风等等;这些措施,逐渐形成了某些固定的屋顶形式。

在南方某些低洼或沼泽地区,还从巢居逐步发展出桩基和木材架空的干阑构造。

这些可以看作建筑的起源。

新石器时代仰韶文化的西安半坡遗址、临潼姜寨遗址等可以看到当时的聚居点已经是有规划的形式,半坡遗址中显然已能分出居住、烧制陶器、墓葬等区域范围;居住区的中心有一座“大房子”;居住区外围挖有宽而深的壕堑,作为防护之用。

可以认为,在原始社会时期,中国建筑的特点已经开始萌芽。

半坡遗址中许多小房子全都以一个大房子为中心,这种原始社会的生活方式,竟然如此深刻长久地遗传下来,后来发展成为集合若干单体建筑组成“组群”的总体布局原则。

我国的信使时代始于殷商。

都城营造理论——《考工记》中的王城营造制度:“匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,面朝后市,市朝一夫”。

河南偃师二里头的“一号宫殿”。

据考证这是殷带的宫殿。

中间一个院子是主体建筑,四周用回廊。

这种格局可以看出已是内向性的空间形式了,与后来的许多朝代的宫殿,在空间布局上是一致的。

而从主体建筑的形式来看,这种建筑形式就是“四阿重屋”,即殿二重檐形式。

二是位于河南安阳的殷墟遗址。

这个遗址规模甚大,包括王宫居住部分、宫殿部分和祭奠部分等。

中国古代建筑风格与工艺技术中国古代建筑是人类建筑史上的一颗璀璨明珠。

以世界上四大文明古国之一的中国为代表的东亚文明,在古代建筑方面取得了高度成就,并对东亚及东南亚地区的建筑文化产生了深远影响。

中国古代建筑的风格多样,工艺精湛,给人们带来了无限的赏析和想象空间。

一、中国古代建筑的风格中国古代建筑风格的发展经历了漫长的历程,从早期的蒙古包、竹筏、泥屋,到后来的木结构、石构筑,再到汉代的砖、宋代的瓦,融合了不同民族、不同地域的文化传统,逐渐形成了中国古代建筑的独特风格。

1、木结构木结构建筑是中国古代建筑的代表。

木结构建筑的福建土楼,是集多种民族建筑特色于一体的典型代表。

木结构建筑的优点是轻巧、柔韧、舒适,更适合中国人的居住习惯。

代表作有寺庙、阁楼、园林等。

2、石构筑中国石构筑建筑的代表作有长城、太和殿等。

石头建筑要比木结构建筑更加耐久,但是由于其重量及成本增高,建造周期长,因此并未普及。

寺庙、桥梁、墓葬等多采用石构筑。

3、砖筑、瓦房砖筑、瓦房的代表作有隋唐风格的大明宫、宋风格的开封府署等建筑。

砖筑建筑的优点是经济、方便,是中国建筑史上的重要发明。

寺庙、官厅、城墙等常采用砖筑。

4、宫廷建筑宫廷建筑奢华富丽,是中国古代建筑的代表之一。

分为紫禁城、故宫、颐和园等。

中国宫廷建筑注重“规划方位,色调协调,雕刻艺术”三方面。

故宫建筑中的天坛、地坛、奏乐楼、钟楼、鼓楼等给人留下深刻印象。

5、民居建筑民居建筑代表作有四合院、园林等。

四合院是中国古代民居的代表,现被认为是中国民居建筑的重要组成部分。

四合院的设置很有特色,例如门厅、正厅、祖居、偏厅等分布合理。

二、中国古代建筑的工艺技术中国古代建筑的工艺技术经历了漫长历程,也成为中国建筑巨大的文化成就。

中国古代建筑的工艺技术包括斗拱、飞檐翘角、无梁楼、斗拱及散手斗拱等,这些独特的技艺为中国建筑增添了不少魅力。

1、斗拱技艺斗拱是中国石构建筑独有的建筑技艺之一。

斗拱是将多块石头“斗”成拱形,具有协定强度利用,经久不衰的特点。

中国古代建筑式样中国古代建筑式样是中华民族智慧的结晶,展示了古代建筑艺术的独特魅力。

这些古代建筑以其宏伟的气势、精湛的工艺和深厚的文化内涵,吸引着世界各地的游客和研究者。

中国古代建筑式样主要包括宫殿、庙宇、园林和民居等。

宫殿建筑是古代帝王权力的象征,其中最有代表性的是北京的故宫和西安的大雁塔。

故宫是中国最大的古代宫殿建筑群,其建筑风格独特,宏伟壮观。

大雁塔则是中国古代佛教建筑的代表,其塔身高耸入云,犹如一座巨大的石塔。

庙宇建筑是古代中国人民虔诚信仰的象征,其中最著名的是山西的五台山和河南的少林寺。

五台山是中国佛教的圣地,其建筑群布局严谨,气势恢宏。

少林寺则是中国武术的发源地,其建筑风格简洁大方,体现了中国古代武学文化的精髓。

园林建筑是中国古代文人雅士追求自然和诗意的表现,其中最有代表性的是苏州的拙政园和扬州的个园。

拙政园是中国最著名的古代园林之一,其建筑布局精巧,水景独特,成为了中国园林艺术的典范。

个园则是中国古代私家园林的代表,其建筑风格雅致精美,融合了中国传统文化和自然景观。

民居建筑是中国古代人民居住的场所,其中最有代表性的是北京的四合院和苏州的水乡建筑。

四合院是中国传统民居的典型形式,其建筑布局严谨,注重家庭生活的和谐。

水乡建筑则是江南地区独有的建筑形式,其建筑风格浪漫唯美,充满了水乡特有的诗意和生活气息。

中国古代建筑式样的独特之处在于其注重与自然的融合,强调人与自然的和谐共生。

这些建筑不仅是人们生活的场所,更是艺术的载体,传承了中华民族深厚的文化传统。

通过对这些古代建筑的研究和保护,我们能更好地了解和传承中华民族的文化遗产。

1。

建筑基本造型是由屋顶、柱身及台基三段组成;多层建筑立面往往将柱身与屋顶重复应用,构成多层屋檐的建筑形式。

2。

屋顶的形式:硬山、悬山、歇山、攒尖、庑殿等五种,根据建筑等级要求分别选用;每种屋顶又有单檐与重檐、起脊与卷棚的区别;个别建筑也有采用叠顶、盔顶、十字脊歇山顶及拱顶的;南方民居的硬山屋顶多采用高于屋面的封火山墙。

中国古建筑屋顶可分为以下几种形式:硬山、悬山、攒尖、歇山、庑殿等五种,根据建筑等级要求分别选用;每种屋顶又有单檐与重檐、起脊与卷棚的区别;个别建筑也有采用叠顶、盔顶、十字脊歇山顶及拱顶的;南方民居的硬山屋顶多采用高于屋面的封火山墙。

其中庑殿顶、歇山顶、攒尖顶又分为单檐(一个屋檐)和重檐(两个或两个以上屋檐)两种,歇山顶、悬山顶、硬山顶可衍生出卷棚顶。

古建筑屋顶除功能性外,还是等级的象征。

其等级大小依次为:重檐庑殿顶>重檐歇山顶>重檐攒尖顶>单檐庑殿顶>单檐歇山顶>单檐攒尖顶>悬山顶>硬山顶>盝顶。

此外,除上述几种屋顶外,还有扇面顶、万字顶、盔顶、勾连搭顶、十字顶、穹窿顶、圆劵顶、平顶、单坡顶、灰背顶等特殊的形式。

庑殿顶又称四阿顶,有五脊四坡,又叫五脊顶,前后两坡相交处为正脊,左右两坡有四条垂脊。

重檐庑殿顶庄重雄伟,是古建筑屋顶的最高等级,多用于皇宫或寺观的主殿,如故宫太和殿、岱庙天贶殿、曲阜孔庙大成殿等。

单檐庑殿顶多用于礼仪盛典及建筑的偏殿或门堂等处,以示庄严肃穆,如天坛中的祈年门、皇乾殿及斋宫、华严寺大熊宝殿等。

歇山顶又称九脊顶,有一条正脊、四条垂脊、四条戗脊。

前后两坡为正坡,左右两坡为半坡,半坡以上的三角形区域为山花。

重檐歇山顶等级仅次于重檐庑殿顶,多用于规格很高的殿堂中,如故宫的保和殿、太和门、天安门、钟楼、鼓楼等。

一般的歇山顶应用非常广泛,但凡宫中其他诸建筑,以及祠庙坛社、寺观衙署等官家、公众殿堂等都袭用歇山屋顶。

悬山顶又称挑山顶,有五脊二坡。

屋顶伸出山墙之外,并由下面伸出的桁(檁)承托。

中国建筑结构的发展1.木结构时期:中国古代建筑最早采用的是木结构,这是指使用木材搭建建筑的结构形式。

古代中国木结构建筑的代表是传统的斗拱结构,通常以大型屋顶为特色,如古代寺庙、宫殿和民居等。

斗拱结构采用梁柱相承的方式,通过调整梁的弯曲使房屋的屋顶呈现出曲线状态。

2.砖石结构时期:砖石结构在中国历史上起到了重要的作用。

与木结构相比,砖石结构更坚固耐用,尤其在抵御火灾和地震方面优势明显。

砖石结构的典型代表是明代的皇家建筑,如紫禁城、天坛等。

砖石结构的特点是使用砖块和石材作为主要建材,根据不同的需求采用不同的结构形式,如梁、柱、拱和墙等。

3.钢筋混凝土结构时期:20世纪初,随着工业化的兴起,钢筋混凝土结构成为中国建筑发展的新趋势。

钢筋混凝土结构具有高强度、高刚度和耐久性的特点,可以构建更高、更大跨度和更复杂形状的建筑物。

在中国建筑史上,民国时期的建筑物是钢筋混凝土结构的代表,如北京的中山公园和上海的新天地等。

4.现代建筑结构:随着科技的迅猛发展,现代建筑结构采用了更多的新材料和新技术。

建筑师开始尝试使用玻璃、钢铁和铝合金等材料,创造独特的建筑形象和空间效果。

现代建筑结构也更加注重建筑的功能性和可持续性,例如在大型商业建筑中广泛使用的空中花园和太阳能光伏系统等。

总的来说,中国建筑结构的发展经历了从木结构到砖石结构,再到钢筋混凝土结构和现代建筑结构的演变过程。

这些不同的结构形式反映了中国历史、文化和技术的发展,同时也展示了建筑师和工程师在各个时期对建筑结构的不断探索和创新。