心血管药理试验方法学

- 格式:doc

- 大小:71.50 KB

- 文档页数:3

药理学实验五——传出神经系统药物对血压和血液动力学的影响Effect of drugs affecting the autonomic nervous system on blood pressureand hemodynamics日期:2017年12月14日星期四室温:24℃实验者:陈一铭1510124207 合作者:实验组A一.实验目的1.观察传出神经系统药物对血压及血流动力学的影响和这些药物之间的相互作用。

2.掌握麻醉动物急性血压的记录方法及动物的心导管技术。

二.实验动物(样本)家兔重量-2.75kg三.药品和器材1.实验仪器:PowerLab一套(主机、压力换能器)、手术器械一套、棉线、气管插管、动脉插管、动脉夹、静脉插管、注射器、兔台、心导管、丝线、纱布;2.实验药品:3g/L(3%)戊巴比妥钠、5g/L(0.5%)肝素、0.02g/L(0.002%)肾上腺素、0.03g/L(0.003%)去甲肾上腺素、0.01g/L(0.001%)异丙肾上腺素、5 g/L(0.5%)酚妥拉明、1g/L(0.1%)普萘洛尔、生理盐水;四.实验方法:1.称重、麻醉家兔称重,耳缘静脉注射3g/L(3%)戊巴比妥钠(30mg/kg)麻醉,注意远端给药,注射缓慢而稳定。

2.固定将家兔背位固定于手术台上,剪去两侧腹股沟处的毛,在股动脉搏动明显处沿股动静脉走向纵行剪开皮肤约3-4cm,分离右侧股动脉,穿线备用(用以观测血压)。

3.手术剪去颈部的兔毛,正中切开颈部皮肤,分离右侧颈总动脉,穿线备用(尽量分离出较长的一段,逆行插管后用以测量心内压)。

4.肝素化沿耳缘静脉注射5g/L(0.5%)肝素,0.5-1.0ml/kg。

5.压力换能器打开PowerLab,换能器内预充注肝素,尽量排尽气泡。

6.股动脉插管插管短而尖,结扎远心端,动脉夹夹闭近心端。

7.右侧颈总动脉插管插管长而平,在插管10-12cm处做标记,初插管后结扎,显示血压波形,插入心室,显示心室压波形,最后固定。

药理学实验设计实验名称: 黄连素治疗老年性冠心病的治疗作用研究实验目的: 黄连素又名小檗碱,是从黄连黄柏、三颗针、唐松草等植物中提取的生物碱,也可人工合成,为广谱抗生素,抗菌作用较强,床多用于清热解毒及抗肠道细菌感染。

目前,黄连素的临床应用范围逐渐扩展,如其能增加心肌收缩力,改善心肌供血,改善心功能,抗心律失常,调脂,降压等。

黄连素药理机制尚未完全清楚,临床应用研究有单用也有联合应用,且给药剂量、给药时间、疗程、疗效依据等缺乏统一的标准,从而限制了黄连素的临床应用。

另外,黄连素的应用仅限于口服给药,也限制了其广泛应用。

因此,研究黄连素对老年冠心病的治疗作用,在剂型改变等方面作进一步研究,会使黄连素更好的发挥药用价值。

实验原理:冠心病的临床表现为心绞痛、心肌梗死、心肌纤维化和冠状动脉猝死等。

冠心病基本上由冠状动脉粥样硬化引起。

而冠状动脉粥样硬化与高血脂,高血压等密切相关。

黄连素在心血管疾病方面的作:1.抗心律失常:心律失常的症状主要表现心脏搏动的节律或频率不正常。

临床研究发现,黄连素具有抑制血管平滑肌的作用,这种作用可以减缓冠状动脉的收缩,改善心肌缺血的状况,使心跳恢复正常。

绝大多数抗心律失常药物都有减弱心肌收缩力的缺点,而黄连素则能加强心肌的收缩力。

因此,用黄连素治疗心律失常可收到很好的疗效 2.抗心力衰竭,炎症因子hs-CRP、IL-6、TNF-α及LN( NT-ProBNP)与心力衰竭严重程度密切相关。

黄连素改善心功能与炎症介质降低有关。

3.抑制心肌纤维化,改善心室重构,黄连素可抑制血管紧张素Ⅱ( AngⅡ) 诱导的心肌成纤维细胞增殖和胶原蛋白合成的作用,其作用机制与促进心肌成纤维细胞分泌一氧化氮、减少转化生长因子β1( TGF2-β1) 含量有关。

4.降血压,该药物还能改善血液动力状态,减少对心脏及肾脏的损伤,即使长期服用,也无明显不良反应。

5.降血脂黄连素可以通过磷酸腺苷活化蛋白激酶( AMPK) 途径抑制肝细胞内脂质的合成,显著减少肝脏的脂质储存。

一、实验目的本实验旨在探讨普鲁卡因的药理作用,包括其对神经系统、心血管系统以及局部麻醉作用的影响。

通过实验观察普鲁卡因在不同条件下的药效学表现,为临床合理用药提供参考。

二、实验材料1. 实验动物:成年小鼠,体重20-25克。

2. 药物:普鲁卡因(盐酸普鲁卡因盐酸盐)。

3. 仪器:电子天平、离心机、微量注射器、生理记录仪等。

4. 试剂:生理盐水、氢氧化钠溶液、氯化钠溶液等。

三、实验方法1. 分组与给药:将实验动物随机分为三组,每组10只。

对照组给予生理盐水,低剂量组给予低剂量普鲁卡因(10mg/kg),高剂量组给予高剂量普鲁卡因(30mg/kg)。

2. 神经系统实验:(1)观察动物行为变化:记录给药前后动物的活动、反应等行为变化。

(2)电生理实验:采用生理记录仪记录小鼠大脑皮层电活动,观察普鲁卡因对神经冲动传导的影响。

3. 心血管系统实验:(1)血压测定:采用血压计测定给药前后动物的血压变化。

(2)心电图监测:采用心电图机监测给药前后动物的心电图变化。

4. 局部麻醉实验:(1)皮肤局部麻醉:在小鼠背部皮肤涂抹普鲁卡因溶液,观察局部麻醉效果。

(2)神经传导阻滞:在小鼠坐骨神经处注射普鲁卡因溶液,观察神经传导阻滞效果。

四、实验结果1. 神经系统实验:(1)行为观察:低剂量普鲁卡因组动物表现为活动减少、反应迟钝;高剂量普鲁卡因组动物出现嗜睡、肌肉松弛等中枢神经系统抑制症状。

(2)电生理实验:低剂量普鲁卡因组动物大脑皮层电活动无明显变化;高剂量普鲁卡因组动物大脑皮层电活动出现抑制现象,神经冲动传导速度降低。

2. 心血管系统实验:(1)血压测定:低剂量普鲁卡因组动物血压无明显变化;高剂量普鲁卡因组动物血压下降,呈现一过性降低。

(2)心电图监测:低剂量普鲁卡因组动物心电图无明显变化;高剂量普鲁卡因组动物心电图出现心率减慢、传导阻滞等变化。

3. 局部麻醉实验:(1)皮肤局部麻醉:普鲁卡因溶液涂抹后,小鼠背部皮肤出现麻木、感觉减退等局部麻醉效果。

一、实验目的1. 了解传出神经系统药物对心血管系统的影响。

2. 掌握测定麻醉动物动脉血压及心电图的实验方法。

3. 观察肾上腺素受体激动剂与拮抗剂对动脉血压及心率的影响。

二、实验原理传出神经系统药物通过作用于心脏和血管平滑肌上相应的受体而产生心血管效应,导致血压变化。

本实验通过观察麻醉家兔动脉血压的变化,分析肾上腺素受体激动剂与拮抗剂之间的相互作用。

三、实验材料1. 实验动物:家兔2. 实验仪器:BL-410生物机能实验系统、压力传感器、动脉套管、气管插管、手术器械、麻醉药物、肝素生理盐水等。

四、实验步骤1. 麻醉:取家兔,称重,用25%乌拉坦麻醉,4ml/kg,耳缘静脉注射。

2. 备皮:麻醉后,将家兔仰位固定于手术台上,剪去颈部的毛,正中切开颈部皮肤。

3. 气管插管:分离气管,在气管上作一倒T型切口,插入气管插管并以粗线固定。

4. 动脉插管:自气管左侧分离颈总动脉1.5到2cm,动脉下穿两根丝线。

结扎远心端,近心端以动脉夹夹闭。

用眼科剪在结扎端与动脉夹之间剪开一小口。

将连于压力传感器的动脉套管充满1%肝素生理盐水后,插入颈总动脉,并用手术线固定。

松开动脉夹。

5. 记录血压:将压力传感器连接于主机前面板的1通道,打开BL-410生物机能实验系统,将1通道设置成血压和心电,点击开始记录血压。

6. 稳定5~10min,记录正常血压和心率。

7. 给药:按下列顺序静脉给药:a. 肾上腺素0.2ml/kg,10min;b. 去甲肾上腺素0.2ml/kg,10min;c. 肾上腺素受体拮抗剂0.2ml/kg,10min;d. 去甲肾上腺素受体拮抗剂0.2ml/kg,10min。

8. 观察并记录给药过程中动脉血压和心率的变化。

五、实验结果1. 肾上腺素和去甲肾上腺素给药后,家兔的动脉血压明显升高,心率加快。

2. 肾上腺素受体拮抗剂和去甲肾上腺素受体拮抗剂给药后,家兔的动脉血压和心率恢复至正常水平。

六、实验分析1. 肾上腺素和去甲肾上腺素均为肾上腺素受体激动剂,可以激活心脏和血管平滑肌上的肾上腺素受体,导致心脏收缩力增强、心率加快、血压上升。

药理学冠心病实验报告

研究背景:

冠心病是一种严重的心血管疾病,特征为心脏供血不足引起的胸痛和心肌梗死等严重后果。

药物治疗是管理和预防冠心病的重要方法之一。

药物治疗的有效性和安全性对于提高患者生活质量和降低死亡率至关重要。

实验目的:

本实验旨在评估不同药物在冠心病治疗中的药理学特性,包括药物的作用机制、药效学参数以及安全性。

实验设计:

采用动物模型,将实验动物随机分为药物组和对照组。

实验组接受不同药物的治疗,而对照组接受安慰剂或基础治疗。

在一定时间内观察并记录动物的生理和病理指标变化,包括心电图、血压、心功能等。

实验结果:

药物组与对照组在治疗后的指标变化方面有明显差异。

药物组中,部分药物可有效降低动物的心率、血压和心肌缺血指标,同时改善心肌功能。

实验讨论:

药物的有效性和安全性是评估冠心病治疗的重要指标。

本实验结果表明,某些药物在冠心病患者中具有显著的治疗效果,并且与传统的治疗方法相比,能够更好地改善患者的心脏状况和生活质量。

结论:

本实验结果提示,药物治疗在冠心病管理中具有潜在的临床应用前景。

然而,进一步的研究仍然需要进行,以确定最有效和安全的药物治疗方案,并了解其长期效果。

对于改善冠心病患者的预后和减少并发症的发生,药物治疗仍然是不可或缺的一部分。

第-讲在药理学实验中,要根据实验目的,选择不同动物,常用动物有:1、青蛙和蟾蜍: 心脏(离体、在体)实验, 制备坐骨N-腓肠标本等。

2、小白鼠:药物初筛:镇痛、耐缺氧、抗肿瘤药物、LD 50测定、避孕药实验等。

3、大白鼠:抗炎作用,大白鼠踝关节肿胀实验,血压测量,胆管插管等。

长期性毒性试验。

4、豚鼠:对组胺敏感,并易于致敏,常用抗过敏药(平喘药、抗组胺药)实验。

离体心房、心脏、肠管实验等。

豚鼠对结核菌也敏感,也用于抗结核病药物实验。

5、兔:家兔易得,驯服,便于静脉注射和灌胃,常用于观察药物对心脏的作用和对CNS 的作用。

又由于其体温变化较敏感,也常用于体温实验及热原检查。

家兔也常用于避孕药实验。

6、猫: 猫的血压比较稳定,具有咳咳嗽反射和呕吐动作。

因而常用于心血管药物实验和镇咳药、镇吐药实验。

7 、狗:狗的血压比较稳定,常用于降压药、升压药和抗休克药实验。

狗比较容易驯服,最适用于慢性实验。

手术造瘘(胃、肠)以便观察药物对胃肠蠕动和分泌的影响。

此外,长期毒性实验也常用狗来进行。

* 附: 给药途径及剂量限制1. 小白鼠( 1 )灌畏法: 0. 1 ~0. 25ml /10g 体重。

( 2 )皮下注射:0. 1 ~0. 3ml /10g 体重。

( 3 )肌肉注射:0. 2ml /每侧。

( 4 )腔注射:0. 1 ~0. 25ml /10g 体重。

( 5 )静脉注射:0. 05 ~0. 1ml /10g 体重。

2. 大白鼠( 1 )灌畏法: 2. 0ml /10og 体重。

方法有:开放发和封闭法。

2 、戊巴比妥钠戊巴比妥钠的作用稳定、麻醉持续时间中等(一次给药可维持作用2~4 hr) ,一般实验均可使用。

常用其3% 溶液。

各种动物所用剂量如下:狗:30mg/kg ,iv猫、兔:30 ~40mg/kg ,iv 或ip大鼠、小鼠:40 ~50mg/kg ,ip3 、乌拉坦乌拉坦的作用较弱,对呼吸的抑制作用小是其优点。

桂枝化学成分及心血管药理作用研究一、本文概述桂枝,作为中医药学中的一种重要药材,具有悠久的历史和广泛的应用。

近年来,随着现代科学技术的发展,对桂枝化学成分及其药理作用的研究逐渐深入,尤其在心血管药理作用方面取得了显著的进展。

本文旨在全面综述桂枝的化学成分以及其在心血管系统方面的药理作用,以期为桂枝的进一步开发和应用提供理论支持和实践指导。

本文将首先介绍桂枝的主要化学成分,包括挥发油、黄酮类化合物、苯丙素类化合物等,并详细阐述这些成分的结构特点和生物活性。

接着,本文将重点探讨桂枝在心血管系统方面的药理作用,包括其对心血管功能的影响、抗心律失常作用、抗心肌缺血作用、抗动脉粥样硬化作用等,并通过相关实验研究和临床应用的案例来加以说明。

本文还将对桂枝在心血管药理作用方面的研究前景进行展望,以期推动桂枝在心血管疾病治疗中的应用和发展。

通过对桂枝化学成分及心血管药理作用的深入研究,不仅可以为桂枝的现代化和国际化提供科学依据,还可以为心血管疾病的治疗提供新的药物来源和治疗策略,具有重要的学术价值和临床意义。

二、桂枝的化学成分研究桂枝,作为传统中药材,其化学成分复杂且丰富,主要包括挥发油、黄酮类、香豆素类、苯丙素类以及其他化合物。

这些成分的存在为桂枝的药理作用提供了物质基础。

桂枝中的挥发油是其主要化学成分之一,包括桂皮醛、桂皮醇、乙酸桂皮酯等多种化合物。

这些挥发油成分具有独特的香气和药理活性,如桂皮醛具有抗菌、抗炎、镇痛等作用。

黄酮类化合物是桂枝中的另一大类化学成分,包括桂皮素、桂皮黄酮、山奈酚等。

这些黄酮类化合物具有抗氧化、抗炎、抗肿瘤等多种药理活性,对于心血管疾病的预防和治疗具有潜在的应用价值。

香豆素类化合物也是桂枝中的重要成分之一,如伞形花内酯等。

这些化合物具有抗炎、抗菌、抗氧化等作用,对于心血管疾病的预防和治疗具有一定的帮助。

桂枝中还含有苯丙素类化合物,如桂皮酸等。

这些化合物具有抗炎、镇痛、抗氧化等作用,对于心血管疾病的治疗和预防具有一定的作用。

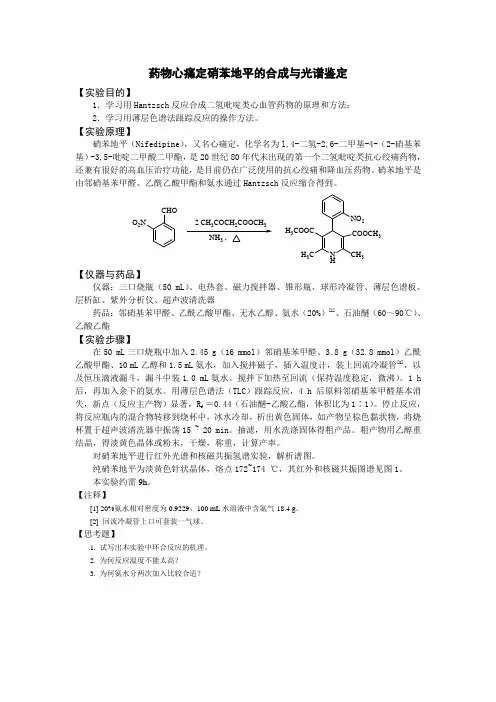

药物心痛定硝苯地平的合成与光谱鉴定【实验目的】1.学习用Hantzsch 反应合成二氢吡啶类心血管药物的原理和方法;2.学习用薄层色谱法跟踪反应的操作方法。

【实验原理】硝苯地平(Nifedipine ),又名心痛定,化学名为l,4-二氢-2,6-二甲基-4-(2-硝基苯基)-3,5-吡啶二甲酸二甲酯,是20世纪80年代末出现的第一个二氢吡啶类抗心绞痛药物,还兼有很好的高血压治疗功能,是目前仍在广泛使用的抗心绞痛和降血压药物。

硝苯地平是由邻硝基苯甲醛、乙酰乙酸甲酯和氨水通过Hantzsch 反应缩合得到。

CHO2 CH COCHCOOCH N H COOCH 3H 3COOCCH 3H 3C O 2N 3NO 2【仪器与药品】仪器:三口烧瓶(50 mL )、电热套、磁力搅拌器、锥形瓶、球形冷凝管、薄层色谱板、层析缸、紫外分析仪、超声波清洗器药品:邻硝基苯甲醛、乙酰乙酸甲酯、无水乙醇、氨水(20%)[1]、石油醚(60~90℃)、乙酸乙酯【实验步骤】在50 mL 三口烧瓶中加入2.45 g (16 mmol )邻硝基苯甲醛、3.8 g (32.8 mmol )乙酰乙酸甲酯、10 mL 乙醇和1.5 mL 氨水,加入搅拌磁子,插入温度计,装上回流冷凝管[2],以及恒压滴液漏斗,漏斗中装1.0 mL 氨水。

搅拌下加热至回流(保持温度稳定,微沸)。

1 h 后,再加入余下的氨水。

用薄层色谱法(TLC )跟踪反应,4 h 后原料邻硝基苯甲醛基本消失,新点(反应主产物)显著,R f =0.44(石油醚-乙酸乙酯,体积比为1∶1)。

停止反应,将反应瓶内的混合物转移到烧杯中,冰水冷却,析出黄色固体,如产物呈棕色黏状物,将烧杯置于超声波清洗器中振荡15 ~ 20 min 。

抽滤,用水洗涤固体得粗产品。

粗产物用乙醇重结晶,得淡黄色晶体或粉末,干燥,称重,计算产率。

对硝苯地平进行红外光谱和核磁共振氢谱实验,解析谱图。

纯硝苯地平为淡黄色针状晶体,熔点172~174 ℃,其红外和核磁共振图谱见图1。

血管再灌注实验报告1. 引言血管再灌注(Ischemia-reperfusion, I/R) 是指血液供应阻断后再恢复供应。

血管再灌注实验常被用于研究心脏、肝脏、肾脏等器官缺血再灌注损伤的机制和治疗方法。

本实验旨在通过建立小鼠心肌缺血再灌注模型,观察心肌组织的损伤程度,探讨可能的保护措施。

2. 材料与方法2.1 实验动物雄性C57BL/6小鼠,体重22-26g,年龄8-10周。

2.2 实验组织心脏组织。

2.3 实验设计将实验动物随机分为以下组别:- 对照组(Sham):动物接受手术操作,但没有缺血再灌注处理。

- 缺血再灌注组(I/R):动物在缺血30分钟后再进行1小时的再灌注。

- 预处理组(PreC):在缺血前15分钟,给予预处理药物。

2.4 缺血再灌注模型建立1. 手术动物采用深度麻醉并固定在手术台上。

2. 通过胸骨处切口,暴露心脏。

3. 用缝线将冠状动脉结扎。

4. 结扎30分钟后,解开缝线并进行1小时的再灌注。

5. 收集心肌组织样本。

2.5 组织损伤评价方法1. 心脏组织样本定量化。

2. 彩色素沉淀法(TTC staining) 观察心脏梗死面积。

3. 光镜下观察组织结构。

2.6 统计分析采用统计学软件进行数据的描述性分析,并使用方差分析(ANOVA) 进行组间比较,p < 0.05认为差异有统计学意义。

3. 结果3.1 心脏梗死面积变化通过TTC染色观察心脏梗死面积的变化,在I/R组中心脏梗死面积显著增加(p < 0.05),而在预处理组中心脏梗死面积较小,差异有统计学意义。

3.2 组织结构观察使用光镜观察心肌组织结构变化,发现I/R组心肌细胞出现明显的坏死和水肿,而预处理组心肌细胞结构相对完整,坏死和水肿程度明显减轻。

4. 讨论本实验通过建立小鼠心肌缺血再灌注模型,观察心肌组织的损伤程度。

结果表明,缺血再灌注会导致心肌梗死面积增加和心肌组织结构损伤。

然而,在预处理组中给予药物处理后,心肌梗死面积减小,心肌组织结构保持较好。

中药药理研究方法简介中西医结合专业研究生班讲座题目:中药药理研究方法简介中药现代化研究是离不开药理学的研究方法,而药理学的研究方法又主要借助于生理学、生化学、免疫学、分子生物学和形态学的方法和手段逐渐发展起来。

在中药药理研究过程中,方法的选择是至关重要的,而中医中药的研究又有其独特的方面,即中医的病症与现代医学研究采用的模型是否吻合,用现代医学研究的方法和手段能否反映出中医中药研究的特色,这是多年来中西医研究过程中一直在探讨和需要解决的问题。

下面仅从几个方面粗浅地介绍药理学研究过程中的一些常用的方法和手段,旨在为中医中药的研究提供参考。

一、概述(一)基本研究方法1. 离体实验(体外实验)(1)离体器官:心脏、子宫、肠管、气管、血管条、神经等;(2)离体组织:脑组织(海马脑片培养)、肝组织培养;(3)体外培养细胞:血细胞、心肌细胞、脑细胞、胶原细胞、肿瘤细胞、试管内或培养基内的细菌和病毒等;(4)体外实验的优点:实验重复性好,用药量少(适合于提取合成的药物),节省动物,效果直观,主要用于药物作用机制的分析;(5)体外实验的不足:实验条件要求严格,结果易受药物中的杂质和理化性质的影响,有时与整体实验的结果不符合。

2.整体实验:包括正常动物和病理模型。

(1)正常动物实验:观察在正常机体机能状态下,药物产生的影响。

如药物对正常动物血压的影响,对动物行为活动的影响。

又分为急性实验(短期内如一次给药或连续3~7天给药)和慢性实验,如药物长期毒性测定,药物延长寿命实验等。

药物对正常动物产生的作用只能说明药物作用的趋势,并不能完全说明药物就对该系统的疾病状态产生治疗作用。

(2)动物的病理模型l 模型的制造:肾虚模型高血脂模型高血压模型心肌缺血模型痴呆模型抑郁模型l 模型的特异性:制造的模型是否与临床疾病的病理、病理生理过程吻合,有效的治疗药物能否改善模型的某些症状,药物在模型上的治疗作用能否在病人身上同样有治疗作用。

普萘洛尔实验报告普萘洛尔实验报告一、引言普萘洛尔是一种β受体阻滞剂,广泛应用于临床治疗高血压、心绞痛、心律失常等心血管疾病。

本实验旨在探究普萘洛尔对心率和血压的影响,以及其可能的作用机制。

二、实验设计与方法1. 实验材料本实验所需材料包括:实验动物(小鼠)、普萘洛尔溶液、心率测量仪、血压测量仪、注射器、静脉注射针头等。

2. 实验步骤(1)将实验动物随机分为实验组和对照组。

(2)实验组小鼠通过静脉注射给予普萘洛尔溶液,对照组小鼠注射生理盐水。

(3)使用心率测量仪监测小鼠心率的变化,并记录数据。

(4)使用血压测量仪监测小鼠血压的变化,并记录数据。

三、实验结果1. 心率变化实验组小鼠在注射普萘洛尔后,心率明显下降;对照组小鼠则没有明显变化。

2. 血压变化实验组小鼠在注射普萘洛尔后,血压有所下降;对照组小鼠则没有明显变化。

四、讨论与分析1. 普萘洛尔对心率的影响普萘洛尔是一种β受体阻滞剂,通过阻断β受体的作用,减少交感神经系统对心脏的刺激,从而降低心率。

实验结果表明,注射普萘洛尔后,实验组小鼠的心率明显下降,与对照组相比有显著差异。

这说明普萘洛尔能够有效地抑制心脏的自律性,减缓心率。

2. 普萘洛尔对血压的影响普萘洛尔通过阻断β受体的作用,降低交感神经系统对血管的刺激,从而引起血管扩张,血管阻力减小,血压下降。

实验结果表明,注射普萘洛尔后,实验组小鼠的血压有所下降,与对照组相比有显著差异。

这说明普萘洛尔能够有效地降低血压,对高血压等心血管疾病有一定的治疗作用。

3. 普萘洛尔的作用机制普萘洛尔作为一种β受体阻滞剂,通过阻断β受体的作用,抑制交感神经系统对心脏和血管的刺激,从而降低心率和血压。

此外,普萘洛尔还可能通过减少心脏的氧耗和改善心脏功能,对心绞痛等心血管疾病产生治疗效果。

五、结论本实验结果表明,普萘洛尔能够显著降低心率和血压,对心血管疾病具有一定的治疗作用。

普萘洛尔通过阻断β受体的作用,减少交感神经系统对心脏和血管的刺激,从而降低心率和血压。

人参是我国特产珍贵药材之一,古代医药学书籍中始见于《神农本草经》,列为上品。

五加科多年生草本植物,入药部份主要为人参的根和须,现在也有将人参叶和人参花蕾作药用的。

据文献资料介绍,早在两千多年前,人们就逐渐发现人参有大补元气、宁身益智、益气生津、补虚扶正、延年益寿之功效,被誉为“益气要药”。

医学敎育网搜集整理现代医学也证明,人参除了能滋补强身外,在防肿瘤、抗衰老、抗心律失常、抑制细胞凋亡、降糖降脂、改善学习记忆、增强性功能和免疫功能及解酒等方面均有疗效,故近年来人参越来越受到人们的青睐。

人参中包括的主要成分有人参皂苷(GS),大约有40多种、人参多糖(GPS)、人参醇、挥发油、低分子肽、氨基酸、维生素、有机酸和多种微量元素。

人参是人们进补的首选,但是,参不同,性相异。

因此,服用人参要辨体质。

体质虚弱者,高血压病、糖尿病、癌症、肝炎、肾炎等慢性疾病患者,宜选用生晒参。

生晒参性微凉,味甘,有补气养阴、生津之功效。

虚寒证之、阳气不足、冬季畏寒、四肢寒冷、老人早衰、妇女内分泌紊乱者宜选用红参。

红参性温,味甘,香味较浓。

严重心血管疾病、术后极度虚弱、垂危病人宜选用野山参。

野山参产量稀少,价格昂贵,但功效特别强,具有强心、安神等作用。

肺虚咳嗽、内火虚升、肺结核初愈病人宜选西洋参。

西洋参性凉,味微甘,有养阴清火、生津液、滋肺肾等功效。

医学敎育网搜集整理现代研究表明,人参的功效主要表现在以下几个方面:1调节中枢神经系统人参能调节中枢神经系统,改善大脑的兴奋与抑制过程,使之趋于平衡;能提高脑力与体力劳动的能力,提高工作效率,并有抗疲劳的作用。

2促进大脑对能量物质的利用,可以提高学习记忆能力人参中增强学习和记忆能力的有效成分为人参皂苷,其中人参皂苷Rb1和Rg1,对学习和记忆功能均有良好影响。

人参根皂苷对正常大鼠学习、记忆过程有促进作用,而人参茎叶皂苷对电休克所致的大鼠记忆障碍有明显的改善作用。

两者均使正常大鼠不同脑区的单胺类递质含量明显增多。

丹参注射液作用于心血管系统的实验药理学研究摘要:目的:观察丹参注射液治疗心力衰竭的疗效。

方法:将50例慢性充血性心力衰竭患者随机分为两组,丹参组(D组)25例,对照组(C组)25例,均予卧床休息,限水、限盐、吸氧。

对照组予地高辛、安体舒通、双克、蒙诺等药物常规治疗,治疗组在此基础上予丹参20mL加入5%葡萄糖液250mL中静脉滴注,观察两组心功能改善情况。

结果:治疗14d后,治疗组有效率87.5%,对照组有效率70%,心力衰竭评分改善情况:治疗组优于对照组;每搏量(SV)、心输出量(CO)、心脏指数(CI)治疗组较对照组改善更为明显。

结论:丹参注射液静脉滴注能改善心肌代谢,增强心肌收缩力,明显提高疗效,缩短疗程。

关键词:丹参注射液;心力衰竭慢性充血性心力衰竭是临床常见的危重病症之一,尽管其诊疗水平已有较大提高,但由于治疗不及时或处理不当,心衰的死亡率仍然较高。

2001—2007年,我们使用丹参注射液治疗充血性心力衰竭25例取得了较满意的疗效,现报告如下。

1 临床资料1.1 一般资料选择我院2001—2007年充血性心力衰竭患者50例,且通过临床、X线、心电彩超、心电图等检查,均符合慢性心力衰竭的Framingham诊断标准。

其中男32例,女18例;年龄42~65岁,平均50.2±8.4岁;心力衰竭病程1~6年,平均2.5±1.5年;原发病:冠心病28例,高血压性心脏病12例,风湿性心脏病3例,慢性肺源性心脏病17例,扩张型心肌病2例;心功能Ⅱ级18例,Ⅲ级28例,Ⅳ级16例。

50例患者随机分为两组,治疗组25例,对照组25例,两组患者性别、年龄、病程、病因构成及心功能分级差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 治疗方法全部病例均给予积极祛痰或缓解病因、卧床休息、限水、限盐、吸氧等基础治疗,同时予地高辛0.125mg,1次/d;安体舒通20mg,1次/d;双氢克尿塞25mg,1次/d;蒙诺5~10mg,1次/d等常规治疗。

心血管系统药物的PK-PD模型研究进展李冉;金青【摘要】目的对心血管系统药物的药动学-药效学(PK-PD)模型研究进行回顾和展望.方法查阅文献资料,对相关内容进行总结.结果所得PK-PD模型以S-Emax模型居多.心血管系统药物的PK-PD模型日益呈现出精细化和复杂化的趋势.结论应用PK-PD模型对心血管系统药物的研究前景广阔,值得进一步推广.【期刊名称】《西北药学杂志》【年(卷),期】2011(026)005【总页数】3页(P387-389)【关键词】心血管药物;药动学;药效学;模型【作者】李冉;金青【作者单位】青岛科技大学化工学院,山东青岛266042;青岛科技大学化工学院,山东青岛266042【正文语种】中文【中图分类】R94心血管疾病是危害人类健康的严重疾病。

据世界卫生组织2008年发布的有关全球疾病状况的评估显示,死于心血管疾病的人数占全球总死亡人数的29‱。

心血管系统药物主要作用于心脏或血管系统,改善心脏的功能,调节心脏血液的心输出量或改变循环系统各部分的血液分配,作用机制较为复杂。

药代动力学(pharmacokinetics,PK)和药效动力学(pharmacodynamics,PD)是两个按时间同步进行的密切相关的动力学过程。

两者结合起来,即PK-PD模型,可以同时探讨机体对药物的作用以及药物对机体的作用,有助于准确而全面地了解药效消长与剂量(或浓度)及时间的关系,为药物的临床前研究以及临床应用提供研究方法和理论依据[1-2]。

本文对近年来心血管系统药物的PK-PD模型研究进行了综述。

1 PK-PD模型理论及分类PK-PD模型可依据其连结方式的4对不同属性分为4类[3]。

分述如下:1.1 直接连接模型和间接连接模型直接连接是指血药浓度与作用部位浓度直接相关,用药后二者之间可迅速达到平衡,因此可直接将测定的血药浓度作为函数代入药效学模型,建立PK-PD模型。

间接连接是指血药浓度与作用部位的浓度不直接相关,用药一段时间后方能达到平衡,可观测到血药浓度与效应之间存在时间滞后。

心血管活动的神经体液调节实验报告一、目的和原理支配心脏的传出神经为心交感神经和心迷走神经。

心交感神经兴奋,其节后纤维末梢释放去甲肾上腺素,作用于心肌细胞膜上的β受体,使心率加快、房室传导加速、心肌收缩力加强、心输出量增加;心迷走神经兴奋,其节后纤维末梢释放乙酰胆碱,作用于心肌细胞膜上的M受体,使心率减慢、房室传导减慢、心肌收缩力减弱、心输出量减少。

绝大多数的血管都受交感缩血管神经纤维的单一支配,当其兴奋时,血管平滑肌收缩,血管口径缩小,外周阻力增加。

神经系统对心血管活动的调节是通过各种反射活动来实现的,其中最重要的是颈动脉窦和主动脉弓压力感受性反射。

心血管活动除受神经调节外,还受体液因素的调节,其中最主要的为肾上腺素和去甲肾上腺素。

它们对心血管的作用既有共性,又有特殊性。

肾上腺素对α及β受体均能激活,它对心脏的作用,主要是通过β受体,使心跳加快,兴奋传导加速,心肌收缩力加强,因而使心输出量增加;它对血管的作用,则取决于血管平滑肌上α、β两种受体分布的情况。

去甲肾上腺素主要是激活α受体,对β受体的作用较小,因而其主要作用是使外周阻力增加,而强心作用远较肾上腺素弱。

在整体动物,静脉注射去甲肾上腺素,可使全身血管广泛收缩,动脉血压升高;血压升高又使压力感受性反射活动加强,由于压力感受性反射对心脏的效应超过了去甲肾上腺素对心脏的直接效应,故心率减慢。

刺激支配心脏及血管的传出神经、改变压力感受性反射的某些环节、注射作用于心血管的神经递质及激素等,可引起心血管活动发生改变,后者又导致动脉血压发生相应的改变。

因此,在实验中,除了直接观察心率、心肌收缩力、搏出量、血管口径等反映心血管活动的指标外,也可以从动脉血压的变化间接了解心血管活动的变化。

本实验的目的是:(1)以动脉血压和心率的变化为指标,观察心血管活动的神经体液性调节。

(2)学习哺乳动物动脉血压的直接测量方法。

(3)了解哺乳动物急性实验的技术。

二、实验对象家兔三、器材和用品狗兔两用台、哺乳动物手术器械、生物信号采集处理系统、压力换能器、塑料动脉插管、张力换能器(测力应小)、试管夹、双凹夹、铁支架、毫针(长4cm)、动脉夹、三通管、电刺激器、保护电极、气管插管、注射器(1ml、5ml、10ml、30ml)、有色丝线、纱布、照明灯。

心血管药物的体外药效学评价研究第一章绪论心血管疾病已成为世界各国公认的主要健康问题,为此制定了多项相关的指南和标准,其中药物治疗是关键的一项措施。

药物的有效性和安全性是药物研发中最重要的指标之一,其体外药效学评价是评价药物效果、制定用药计划和优化治疗方案等实际应用的重要首要步骤。

本文旨在对心血管药物的体外药效学评价进行综述,重点介绍评价方法、评价指标以及优化方法等相关内容。

第二章评价方法2.1 离体测试离体测试是一种较为简单、直接和可靠的评价方法,主要是基于体外实验来评价药物的药代动力学和药效学指标,常用的包括药物释放实验、溶解实验和稳定性实验等。

2.2 细胞实验细胞实验可以更好地模拟体内情况,其优点在于能够直接评估药物的细胞外及细胞内效应。

常用的细胞实验包括MTT检测、细胞凋亡实验和细胞迁移实验等。

2.3 动物实验动物实验是体外测试和细胞实验之后必需完成的重要环节。

其优点是能够更好地模拟药物在体内情况,克服体外模拟性的局限性。

常用的动物实验包括药代动力学实验、药效学实验和毒理学实验等。

第三章评价指标3.1 药物释放度药物释放度是药物体内能够释放出来的量,是体外评价药物溶解性和溶出性最为直接的指标。

其测定方法多种多样,包括体外释放实验、动物实验和直接分析法等。

3.2 药物吸收度药物吸收度是指药物在体内的吸收程度。

常用检测方法包括动物实验和体外对细胞模型体系的测定等。

3.3 药物药代动力学药物药代动力学是药物在体内的动力学变化过程。

主要包括药物的代谢动力学和体内组织的分布动力学两方面。

药物药代动力学的测定是对药物的安全和有效性进行评价的重要手段。

3.4 药物药效学药物药效学是药物在体内的效果评价。

常用的评价方法包括大鼠和小鼠等动物模型、心血管疾病人群的临床试验以及体外实验等。

第四章优化方法4.1 包材选择在体外或者动物实验中,所使用的药物需要进行分装和放置,不同材质的药品包材会对药物的释放度和吸收度产生不同的影响。

心血管内科论文心脑血管论文:心脑血管病中药注射剂的研究进展【关键词】心脑血管病;中药注射剂;药理学;药代动力学近年来,随着我国居民生活水平、医疗条件的不断提高,我国人口的平均寿命增高,出现人口老龄化,相应的心脑血管疾病也越来越多,现已成为严重威胁人民健康的主要疾病之一。

中药注射剂在心脑血管病中的应用已越来越广泛。

中药治疗心脑血管病疗效肯定,具有一定的特点与优势,其中体现现代化发展要求的注射剂剂型,因其改变了传统的给药方式,剂量较准确,不受消化道吸收过程的影响,起效迅速,便于临床应用,且价格较低廉而深受临床医师的青睐。

不少业内人士认为,中药注射剂将成为我国制药产业进军国际市场的潜在优势项目。

目前用于治疗心脑血管病的中药注射剂主要有参麦注射液、川芎嗪注射液、葛根素注射液、大蒜注射液、灯盏花注射液、黄芪注射液、血塞通注射液、活血通络注射液、脉络宁注射液等。

本文对目前常见用于治疗心脑血管病的中药注射剂从临床研究进展、药理学研究进展、药代动力学研究进展等3方面进行了综述,以供临床用药参考。

1临床研究进展1. 1中药注射剂在治疗心绞痛中的应用曾佑平等[1]将130例心绞痛患者随机单盲分为治疗组67例与对照组63例。

其中治疗组采用硝酸甘油+舒血宁注射液(银杏内酯、黄酮醇)治疗,对照组单用硝酸甘油治疗。

该研究表明硝酸甘油联合舒血宁注射液治疗心绞痛比单用硝酸甘油效果好,而且安全性高、不良反应少。

1. 2中药注射剂在治疗心律失常中的应用马文霞等[2]观察参麦注射液对缓慢型心律失常的治疗作用,治疗组118例除常规运用抗凝、硝酸酯类药外,另加用参麦注射液静脉滴注,对急性心肌梗死者,开始1~3d予以参麦注射液24h静脉滴注,病情稳定后用法同前;对照组112例采用常规西药治疗。

结果显示:治疗组与对照组的总有效率分别为83. 56%、52. 25%,两者比较差异有统计学意义(P<0. 05),提示参麦注射液对心律失常也有良好的治疗作用。