脑电波与睡眠分类

- 格式:docx

- 大小:22.65 KB

- 文档页数:3

当我们进入睡眠状态时,我们的大脑活动有5个阶段。

这就意味着,即使你不知道这些阶段的划分,你睡觉时的体验不总是相同的。

睡眠的第一阶段(Stage 1 Sleep)无论你是否承认,你在经历睡眠的第一阶段时肯定是有意识的。

你是否还记得,当你在听一堂十分无聊的课程或讲座时,打瞌睡、做白日梦甚至当场睡着的经历吗?一般这时,你进入了睡眠的第一阶段。

这时,我们的大脑会发出低频率的、微弱的脑电波,称之为α脑电波(alpha brain waves),以及一些θ脑电波(theta brain waves)。

α脑电波有时也被称为清醒脑电波,因为我们发射出这种脑电波时仍然处于非常清醒的状态。

在这个状态下,我们的身体开始放松,呼吸和心跳频率开始轻微下降。

而我们的大脑则进入另一种创造和休息的状态,此时我们的思维如蜂蜜一般缓慢地流动——啊啊啊啊啊,这种感觉太好了。

你可以认为,睡眠的第一阶段是通向入睡之门。

睡眠的第二阶段(Stage 2 Sleep)在睡眠的第二阶段内,我们发出的脑电波被称为睡眠纺锤波(sleep spindles)和K-复合波(K-Complexes)。

这些是脑活动的瞬时脉冲所带来的产物。

一些科学家认为,从某种意义上来讲,这意味着大脑逐渐将其清醒时的活动停止掉。

在这一阶段,我们很容易被惊醒。

实际上在很多有关睡眠的研究中,大部分在睡眠的第二阶段被叫醒的人,仍认为他们没睡着。

(大部分上课睡觉的也是这会儿被叫醒的)睡眠的第三和第四阶段(deep sleep 熟睡阶段)在睡眠的第三和第四阶段,我们的脑电波频率降到了最低。

这种频率极低脑电波叫δ脑电波(delta brain waves),而我们的大脑则在δ脑电波和θ脑电波之间徘徊。

在这两个阶段内,我们才真正睡着了,因此这些阶段也被称为熟睡阶段(deep sleep)。

我们进入熟睡阶段后,我们的血压、呼吸和心跳频率降到了一天中的最低点。

我们的血管开始扩张,平时储存在我们器官中的血液也流入到我们的肌肉中,对其进行滋养和修复。

脑电波信号处理算法与睡眠状态分类分析睡眠是人体恢复和调节的重要过程,而睡眠状态的分类与分析对于了解人体健康和疾病的发展具有重要意义。

脑电波信号处理算法在睡眠状态分类和分析中发挥着关键作用。

本文将对脑电波信号处理算法与睡眠状态分类分析进行介绍和探讨。

1. 脑电波信号处理算法概述脑电波信号是从人的头皮上采集到的微弱电信号,代表了大脑神经元的活动。

脑电波信号具有丰富的信息,可以用来研究人体睡眠状态、认知功能、情绪等。

但由于脑电波信号存在着低信噪比、非线性、非平稳等特点,因此需要通过处理算法将其转化为可供分析的有用信息。

常用的脑电波信号处理算法包括:- 预处理:预处理主要包括滤波、去噪等步骤,用于去除脑电信号中的噪声和干扰。

常用的滤波方法有低通滤波、高通滤波和带通滤波等,能有效减少噪声对信号的影响。

- 特征提取:特征提取是将脑电波信号转化为有用信息的关键步骤。

常用的特征提取方法包括时域特征、频域特征和小波变换等。

时域特征主要包括均值、方差、能量等,用于描述脑电波信号的整体特征;频域特征主要包括功率谱密度、频带功率等,用于描述脑电波信号的频率特征;小波变换方法能够提取脑电波信号的时频特征,提供更加详细的信息。

- 分类算法:分类算法是根据特征提取的结果将脑电波信号分为不同的睡眠状态。

常用的分类算法包括支持向量机(SVM)、人工神经网络(ANN)和决策树等。

这些算法能够根据特征向量的差异从而判断脑电波信号所属的睡眠状态。

2. 睡眠状态分类分析睡眠状态主要包括清醒、浅睡眠、深睡眠和快速动眼期(REM)睡眠。

不同的睡眠状态对应着不同的脑电波特征,因此可以通过脑电波信号处理算法对睡眠状态进行分类和分析。

通过脑电波信号处理算法,可以将脑电信号转化为特征向量,并结合分类算法对不同睡眠状态进行区分。

例如,通过特征提取算法得到的时域特征和频域特征,可以用于训练分类器使其学习睡眠状态的特征模式,从而根据新的脑电信号判断其所属的睡眠状态。

脑电波与睡眠分类人类对睡眠本质的认识,睡眠科学的飞跃发展,得益于脑电波记录技术的开发和应用。

1913年HenviPieron曾发表有关睡眠问题的专著,指出睡眠是一种周期性需要的状态,当睡眠时脑并未完全休息,而以另一种方式在活动,决定睡眠—醒觉周期的是体内的一种主动过程。

1935年Loomis及其同事根据脑电图发现,睡眠包含几个不同的阶段,各有其自身的脑电活动特征。

1935年Aserinsky及Kleitman发现睡眠过程中周期性地出现眼球快速运动,开睡眠结构研究的先河。

人脑是体内最复杂的器官,成百亿个神经细胞相互间以复杂的神经纤维相连结。

这种连结有二种方式——电突触和化学突触。

极少部分信息是通过电脉冲直接跨越相连处进行传递,这叫电突触。

绝大多数信息是靠化学物质来进行传递,在平时一个神经细胞的纤维于末梢处合成并贮存着神经递质,当需要时神经细胞就产生电脉冲,顺纤维而下到达末梢神经递质释放,跨越一间隙,神经递质作用于相连接的神经细胞膜上。

细胞膜上有特殊接受部位,神经递质与受体结合后会引起很复杂的电变化或化学变化,这种突触叫做化学突触。

上百亿个神经细胞之间,通过极为复杂的纤维联系,借助电突触或几十种化学突触来进行信息传递。

数目庞大的神经细胞间这些电变化,通过综合可以反映在脑的电变化上,这就是脑电波形成的基础。

在头皮上粘贴片状电极,通过电信号放大系统,最终可以记录脑活动形成的微弱电流。

这种电流很小,只有1伏特的百万分之一,通常用微伏来表示。

记录脑电波的仪器叫作脑电图机,将记录到的脑电变化用图纸描记下来就是脑电图,英文叫做electroencephalogram,其缩写为EEG。

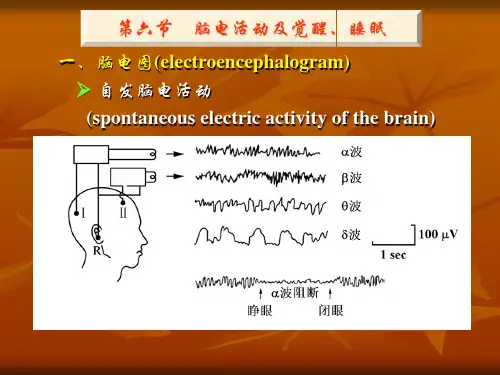

清醒状态下的脑电波是一种低幅快波,每秒钟13次以上,又称β波。

清醒时闭上眼,什么事也不想,这时的脑电波与睁眼时相比稍高稍慢,每秒8~12次,这种脑电波叫。

波。

当脑电波中。

波逐渐消失,出现一些不规则波形时,我们就会犯困,所谓瞌睡或朦胧期,就是指这一期,其时间的长短因人而异。

人类睡眠深度与脑波活动的相关研究在生物界中,睡眠是一种基本的生理需求。

人类一天中近1/3的时间都要用于睡眠。

然而,睡眠对人类身体和心理的影响仍不完全了解。

进一步了解人类睡眠深度与脑波活动的相关研究,对理解睡眠及相关疾病具有重要意义。

人类睡眠分为REM(快速眼动)和非REM两种不同阶段,且REM睡眠具有高度的脑代谢活动,而非REM睡眠则较为平稳。

随睡眠阶段的变化,人类脑内产生的不同脑波频率也相应地变化。

其中,人类脑波主要包括Delta、Theta、Alpha、Beta、Gamma五种频率。

早期研究表明,Delta波通常与深度睡眠相关,其频率范围为1-4Hz。

而Theta波则被认为是与轻度睡眠以及梦境相关,主要在4-7Hz的频率范围内。

Alpha波活动很弱,但其频率范围在8-13Hz,是休息和放松的状态下的指标。

Beta波是脑电活动中最快的波,一般在14-30Hz的频率范围内,通常与视觉、听觉等感知输入相关。

最后,Gamma波的频率非常高,范围在30Hz以及以上,主要与人类学习、思考、记忆等认知功能相关。

越来越多的研究表明,不同人的脑波活动与表现的性格以及认知能力也存在密切的联系。

例如,比较活跃的Gamma波与更高的工作记忆容量、更佳的表现和创造性想象力联系在一起。

较灰暗的Delta波则与抑郁、失眠和精神障碍等有关。

这些联系表明,脑波活动可能作为睡眠及认知研究的一个重要指标。

最近的研究还表明,在睡眠过程中,婴儿和成年人的脑波活动也有较大的差异。

对于婴儿来说,Delta波拥有更长的持续时间,因此幼儿时期大部分时间都处于 Delta 波状态,随着年龄的增长,Delta波的时间逐渐减少,相应的Theta波占比也会不断增加。

总体而言,人类睡眠深度与脑波活动的相关研究还有许多待深入探究的问题。

通过了解脑波活动与睡眠的关系,研究人员可以深入探讨睡眠的生理学和心理学特征,而这些特征可能有助于更好地理解和治疗睡眠障碍、神经系统疾病等相关问题。

睡眠和脑电波很多世纪以来,科学家对人类活动的各个细枝末节都进行了事无巨细的研究,对人类的睡眠时间却一直兴趣寥寥。

睡眠似乎是医学探索无法触及的一个领域,被认为是一种被动的状态,在睡眠期间,身体和大脑处于安静和无反应状态——最适合从空无中创造出意义的诗人和释梦者的一个领域。

但在20世纪30年代,这一情况发生了变化,科学家发现大脑中的化学反应会产生电波,这种电波可以在身体表面被探测到。

下一步就是在头皮上放置一些感应电极,捕捉脑电活动记录。

这种记录以每秒周数为单位,被称为脑电图(EEG)。

最初,这种脑电图是被记录在纸质图表上的,现在脑电图的跟踪记录会直接存入电脑。

根据脑电波所产生的脑区、主体的清醒度,以及所传输信息的迫切程度,脑电波的大小和频率各有差别。

这些不同状态产生了不同速度(快和慢)和幅度(大和小)的脑电波。

因此,显示在脑电图上的大脑活动图会不断变化,当主体的大脑处于活跃状态,并进行具体的思维活动时,脑波快而小;当主体在休息或处于深度睡眠状态时,脑波大而慢。

为了理解这种脑波记录,可以想象你正站在一个池塘边。

你往池塘里扔了一块小石子,引起一阵涟漪,波纹从池塘中央向四周蔓延。

不同大脑中心的电流活动就像小石子,产生水波,向大脑各处传播。

当你往池塘里面扔进更多石子时,波纹的类型就会发生变化。

扔进一块小石子时,产生的波纹是大而规律的涟漪。

如果你扔进一把小石子,产生的波纹则会相互干扰,变得更杂乱。

与此相似,脑电图的类型也取决于在某个观察点大脑中发生了什么。

如果多个大脑中心处理信息并发射电波,脑电波就会相互干扰,形成的脑波类型小而不规律,看起来比较混乱。

大脑越活跃,脑电波看起来就会越小而快,而且不规律。

不怎么活跃的大脑,其脑电图则会呈现一种更大、更慢、更有规律性的脑波类型。

经过对脑电波数年的研究,有一点变得越来越清晰,那就是睡眠是一种高度复杂且活跃的活动。

在睡眠过程中,大脑不是一直处于消极停顿状态,而会以一种有序的方式经历若干个不同的活动类型。

睡眠分期关于睡眠人的一生大约有1/3的时间是在睡眠中度过的,充足良好的睡眠能够使我们在白天的工作中保持头脑清醒,精力旺盛,人人都需要睡眠。

那么什么是睡眠呢?目前尚缺乏一个科学的定义,有人认为睡眠是一个被动的过程,而另一些人认为睡眠是一个主动过程。

脑电图是判断清醒与睡眠及区分睡眠各期的金标准。

清醒睁眼时,描记出的脑电波是一种低幅的快波,频率在每秒13次以上,叫β波;清醒闭眼安静时,这时的脑电波和清醒睁眼时比较,波幅稍高,频率每秒8-12次,称为α波。

睡眠状态可分为两期一、非快速眼动期(non rapid eye movement period,简称NREM)特点是脑电波呈睡眠表现,肌肉活动较清醒时减弱,呼吸平稳,心率及血压略下降,不伴剧烈的眼球运动,又可分为四个阶段。

Ⅰ期睡眠:刚入睡时,脑电波中α波逐渐消失,出现一些不规则波形并混有小振幅波,此时即进入第一阶段睡眠,即Ⅰ期睡眠,相当于平常的瞌睡期或朦胧期。

Ⅱ期睡眠:脑电图出现一种特殊的纺锤波,波幅先由小到大,再由大到小,形似纺锤,频率每秒12-14次。

Ⅲ期睡眠:脑电波频率明显变慢,每秒4-7次,波幅增高,出现每秒0.5-3次的极慢波即δ波。

Ⅳ期睡眠,脑电表现基本同Ⅲ期,只是慢波所占比例更大。

Ⅲ、Ⅳ期睡眠合称慢波睡眠,此阶段睡眠程度很深,又叫深睡眠,是十分重要的睡眠阶段。

而Ⅰ、Ⅱ期又称浅睡眠。

二、快动眼睡眠期(rapid eye movement period,简REM)正常人一般在入睡90分钟后进入快动眼睡眠期,每夜睡眠中反复出现4-5次,每次持续约半小时,REM期特点是眼球快速转动,全身肌肉张力极度降低,肌电活动明显减弱,不时伴有肢体或身体其他部位的局部运动,心率、呼吸频率上升,血压可不稳定,男性阴茎勃起,脑电呈现Ⅰ期NREM的特点,此时如果叫醒病人,绝大多数的人会说自己正在做梦,一般都能清楚回忆梦的内容。

现总结如下:睡眠时先进入NREM期NREM期与REM期大约90分钟变换一次前半夜主要为NREM,后半夜REM出现较多入睡后醒觉时间不应该超过总睡眠时间的5%Ⅰ期睡眠占2%-5%Ⅱ期睡眠占45%-50%Ⅲ期睡眠占3%-8%Ⅳ期睡眠占10%-15%NREM占整个睡眠的75%-80%REM则占20%-25%,每夜出现4-6次睡眠的深浅睡眠是我们人类的一种生理需要,大多数人一生中的睡眠时间超过生命的1/3。

2023心理咨询师【基础知识】试题4附答案题目单选题根据脑电波的变化,可以将睡眠过程分为()个阶段。

(3(B)4(C)5(D)6【正确答案】:B【答案解析】:根据脑电波的变化,可以将睡眠分为4个阶段:第一阶段主要是频率和波幅都较低的脑电波。

在这一阶段里,身体放松、呼吸变慢,很容易被外界剌激惊醒,这一阶段大概持续1分钟。

第二阶段偶尔会出现短暂爆发的,频率高、波幅大的脑电波。

在这一阶段里,个体很难被叫醒,这一阶段大约持续20分钟。

第三阶段脑电波的频率继续降低,波幅更大,出现A波,这一阶段大约持续40分钟。

当大多数脑电波呈现波时,睡眠就进入到了第四个阶段,肌肉进一步放松,身体各项功能指标变慢。

题目单项选择题个体表现出呼吸、心跳加速,汗腺加快分泌,血压、体温升高等促进新陈代谢的状态时,表明该个体处于适应压力的()。

(A)警觉阶段(B)搏斗阶段(C)衰竭阶段(D)恢复阶段【正确答案】:A题目单项选择题按照马斯洛的理论,尊重他人的需要属于()。

A生.理需要B生.长性需要C社.会需要D缺.失性需要【正确答案】:B题目单项选择题小学儿童的概括水平发展阶段不包括()。

A、直观形象水平B、初步本质抽象水平C、形象抽象水平D、初步语言概括水平【正确答案】:D【答案解析】:这三个水平分别是直观形象水平、形象抽象水平和初步本质抽象水平。

初步语言概括水平不包括在内。

题目单选题作为职业道德规范,诚信的特征是()。

(A)通识性、智慧性;止损性、资质性(B)规定性、模糊性、赢利性、资质性(C)规范性、智慧性、止损性、资源性(D)通识性、客观性、自损性、互利性【正确答案】:A【答案解析】:诚信在职业生活中不仅是一种道德要求,也是一种谋略和技能。

诚信和其他职业道德相比,具有以下特征:通识性、智慧性、止损性、资质性。

题目单选题在16PF测验中,分裂情感为()因素的低分特征。

(A)敢为性(B)稳定性(C)乐.群性(D)实验性【正确答案】:C【答案解析】:(三级技能,P230)乐群性高分者外向、热情、乐群,术语称为“环形情感”或髙情感”;低分者缄默、孤独、冷淡,术语称为分裂情感”。

eeg节律分类

EEG节律分类是根据脑电图信号波形的频率和形态来进行区分和分类的。

常见的EEG节律有以下几种:

1. α波:主要在放松和闭眼静坐时出现,频率为8-13 Hz,通常在颞、顶区出现,形态规则和对称。

2. β波:主要在大脑皮层活动高度集中时出现,频率为14-30 Hz,通常出现在中央区和额区,形态不规则。

3. θ波:主要在催眠、睡眠、癫痫等病理状态下出现,频率为4-7 Hz,通常出现在颞区,形态不规则。

4. δ波:主要在深度睡眠时出现,频率为0.5-3Hz,通常在顶区和颞区出现,形态缓慢而规则。

5. γ波:主要在注意力、认知任务等高级认知活动中出现,频率为30-100 Hz,通常出现在额区和颞区,形态规则但相对较小。

以上是常见的5种EEG节律分类。

人类睡眠时脑电的研究睡眠是生物体不可或缺的一部分,人类体内的大多数生理调节需要靠睡眠来完成。

随着睡眠研究的不断深入,科学家发现了睡眠中的各种现象,其中最为重要的便是睡眠时脑电的变化。

脑电是指人类大脑活动经过电极放大后形成的波形信号。

脑电波形包含了大量信息,通过对脑电信号的研究可以了解人类大脑活动的特征、机制和规律。

而睡眠时的脑电变化更是令科学家们着迷。

睡眠分为多个阶段,其中最为深度的便是“REM(Rapid Eye Movement)睡眠”和“非REM睡眠”。

在睡眠过程中,大脑的活动也会随之发生变化。

在非REM睡眠阶段,人的脑波呈现慢波(Slow Wave)睡眠,体内激素分泌水平较低;而在REM睡眠阶段,脑电则变得异常活跃,双眼会快速活动,此时人体内的激素分泌达到高峰。

睡眠时脑电的变化对睡眠差异研究起到了重要作用。

有些人容易入睡,因为他们睡眠时大脑中“松弛”程度较高,脑波呈现出慢速活动;而有些人却辗转难眠,可能是因为他们的脑电波形不够平稳,大脑处于高度兴奋状态。

这些不同的睡眠过程都会给人带来不同的体验,同时也会对健康产生不同的影响。

睡眠对人类大脑的功能有重要的维护作用。

一方面,睡眠可以清除体内的代谢废物和有害物质,保持人体健康。

另一方面,睡眠还是记忆、学习等功能提高的必要角色。

这种作用是通过睡眠时脑电的变化实现的。

研究表明,睡眠过程中脑部会清除一些非必需的神经元连接,这样可以释放出更多的脑室突触,让大脑更好地进行神经调节和记忆增强。

此外,睡眠时脑电的变化还与一系列神经精神疾病有关。

例如,睡眠过程中噪音或疼痛会导致大脑的纹状体失去控制,产生错乱信号,最终导致慢性疼痛等疾病的发生。

而在神经系统疾病的治疗过程中,脑电也成为了评估疾病进展和治疗效果的一种重要方法。

总之,人类睡眠时脑电的研究已经逐渐成为了一个热门话题。

似乎越来越多的科学研究者开始把关注点转向睡眠,希望通过对睡眠时脑电的研究,揭示出睡眠中蕴藏的更多奥秘。

人类睡眠与脑波的研究随着现代社会节奏的加快,人们对睡眠的关注也越来越高。

睡眠是人类日常生活的重要组成部分,是一种必不可少的生理需求。

对人类睡眠与脑波的研究,也成为科学领域的热门话题。

一、睡眠对人体的影响睡眠是人类生命活动中不可或缺的一部分,是身体恢复和能量调整的关键时期。

睡眠时期除了促进身体细胞再生,还能促进记忆的巩固和创意思维。

多数人认为,睡眠是为了迎接新的一天的必要准备,但实际上,睡眠对人的健康与生活有着巨大的作用。

睡眠时间过少或睡眠质量差,会显著影响个体的健康和生产力。

长期睡眠质量低下还会导致失眠、焦虑和抑郁等一系列健康问题,如发生在工作中,会更加严重。

因此,科学家们通过大量的实验和研究,探索睡眠对人类身体和精神的影响。

二、睡眠和脑波的相互关系人类睡眠与脑波之间的相互关系,在近代得到了广泛的研究和探索。

在睡眠期间,人的脑电图会随着睡眠不同阶段的改变而发生变化,这些变化反映了脑电图在这一过程中的变化。

人类的脑电波是由大量神经元传导产生的,因此脑电波能够反映出人类的大脑活动。

与其他脑电波不同,睡眠期间的脑电波极其复杂,包含了一系列不同的频率成分,如快速眼动睡眠期间的Theta波和慢波睡眠期间的Delta波等。

三、人类睡眠的不同阶段人类睡眠分为快速眼动期和慢波睡眠期两个主要阶段。

不同的睡眠阶段具有不同的特征和表现,也反映了人类大脑在这个阶段的不同状态。

在睡眠的一开始,人们会进入慢波睡眠期(Non-REM,NREM)。

在这个阶段,脑电波的频率比较低,大脑活动水平也相应地降低,身体肌肉松弛,呼吸和血压也有所下降。

这个阶段可以细分为四个不同的阶段,分别为1, 2, 3和4阶段。

之后,人们进入快速眼动睡眠期(Rapid Eye Movement,REM),这个阶段眼球会快速地左右移动,呼吸和心跳会加快,大脑的活动会逐渐加强。

这个阶段也称之为“梦眠”,因为它是人们做梦的阶段,同时也是大脑中神经元长期记忆的重要时间窗口。

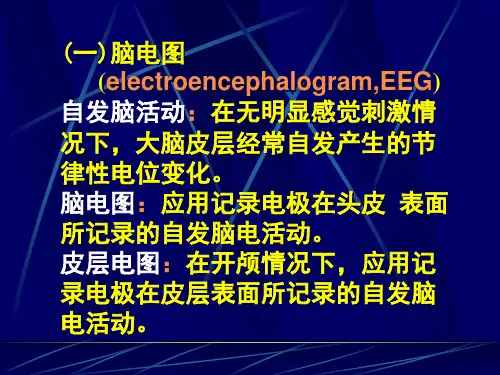

脑电活动Electrical activity of the brain脑电活动●概念:大脑皮层许多神经元的集群电活动●分类:–自发脑电活动 (Spontaneous Electrical Activity of Brain)–皮层诱发电位 (Evoked Cortical Potential)自发脑电活动(Spontaneous Electrical Activity of the Brain) ●概念:在无明显刺激情况下,大脑皮层自发产生的节律性电位变化●记录–脑电图(Electroencephalogram, EEG):用脑电图仪在头皮表面记录到的自发脑电活动–皮层电图(Electrocorticogram):直接在皮层表面记录到的自发脑电活动脑电图的常见波形及其特征Hz m V 常见部位出现条件a 8~13 20~100 枕叶成人安静、闭眼、清醒时b 14~30 5~20 额、顶叶成人活动时q 4~7 100~150 颞、顶叶少年正常时, 成人困倦时d 0.5~3 20~200 颞、枕叶婴幼儿正常时,成人熟睡时自发脑电活动的产生机制●脑电波的时程–较神经元动作电位慢–与神经元的突触后电位类似●脑电波是由大量神经元同步发生的突触后电位经总和后形成的●结构基础:皮层椎体细胞整体排列,顶树突相互平行,垂直于皮层表面,同步电活动容易发生总和而形成强大的电场同步化和去同步化(Synchronization and Desynchronization)●α节律:–来自丘脑的非特异系统–同步节律的丘脑非特异投射系统的活动,促进了皮层电活动的同步化(Synchronization)–传入侧支性抑制造成同步化的EPSP和IPSP交替出现●β节律:–皮层或丘脑的同步活动受到干扰,即去同步化(Desynchronization)–α阻断(α Block)●θ波,δ波–反映皮层处于抑制状态自发脑电活动的临床应用●睡眠研究(见后)●癫痫诊断:–癫痫大发作(Grand malepilepsy):棘波或尖波–癫痫小发作(Petit malepilepsy):棘慢综合波–精神运动性发作 (Psychomotorseizure):方波皮层诱发电位Evoked Cortical Potential ●概念:在皮层某一特定部位引出与特异传入通路受刺激有关的电活动●组成:主反应(与刺激有锁时关系)、次反应和后发放●描记:计算机叠加和平均●意义:临床疾病诊断主反应、次反应和后发放●主反应(Evoked Cortical Potential)–潜伏期5-12 ms–先正后负的电位变化–大脑皮层投射有特定中心区–大椎体细胞活动的综合表现●次反应(Diffuse Secondary Response)–尾随主反应之后的扩散性续发反应–存在于皮层的广泛区域–与感觉的非特异投射系统活动有关●后发放 ( After Discharge)–在主反应和次反应之后的一系列正相周期性电位波动–非特异性投射和中间神经元引起的皮层顶树突去极化和超极化交替作用的结果常见皮层诱发电位及应用●应用:无创伤电生理学检查–研究人类感觉功能、–神经系统疾病的诊断和鉴别诊断●分类:–躯体感觉诱发电位(Somatosensory EvokedPotential, SEP)–听觉诱发电位(Auditory Evoked Potential,AEP)–视觉诱发电位(Visual Evoked Potential,VEP)脑电活动●概念●分类 –自发脑电活动–诱发脑电活动 ●脑电图–常见波形及其特征–产生机制:同步化和去同步化 –临床应用 ●诱发电位活动 –主反应,次反应和后发放 –产生机制 –常见诱发电位 –临床应用睡眠与觉醒Sleep and Wakefulness睡眠-觉醒节律●独立于自然界的昼夜交替而存在的一种内在的自主生物节律●正常情况下的睡眠-觉醒节律与外界自然环境的光-暗交替节律基本一致●下丘脑的视交叉上核( Suprachiasmatic Nucleus, SCN) 是生物体内源性昼夜节律的起搏点睡眠时相●慢波睡眠(Slow Wave Sleep, SWS)–又称非快眼动睡眠(Non-rapid Eye Movement Sleep, NREM Sleep)–以同步化脑电波为特征–可分为四个期●快眼动睡眠 (Rapid Eye Movement Sleep,REM Sleep)–又称异相睡眠(Paradoxical Sleep, PS)–以去同步化脑电为特征–表现为与觉醒相似的不规则的β波慢波睡眠(Slow Wave Sleep, SWS) ●I 期:入睡期,脑电为低幅的θ波和β波●II 期:出现睡眠梭形波(Sleep Spindle,σ波)和κ -复合波(κ-complex)●III 期:20% - 50%的时间为的δ波●IV 期:50%以上的时间δ波慢波睡眠的生理表现及意义●感觉功能减退●骨骼肌反射和肌紧张减退●呼吸变浅变慢●交感神经活动降低且稳定:–血压下降、心率减慢、瞳孔缩小、尿量减少、体温下降、代谢率降低●做梦(not vivid, rational)●腺垂体分泌生长激素明显增多–有利于体力恢复和生长发育快眼动睡眠的生理表现及意义●脑电为去同步化的快波●各项生理活动较SWS进一步抑制●阵发性表现–肢体抽动、眼球快速运动、血压升高、心率加快、呼吸快而不规则–与某些疾病发作有关:哮喘、心绞痛、阻塞性肺气肿缺氧发作●难以唤醒●做梦(74% - 95%)–Vivid, emotional dreams●脑的耗氧量和血流量增多,脑内蛋白质合成加快–幼儿神经系统成熟和建立新的突触联系–促进学习和记忆以及精力的恢复睡眠时相的交替●睡眠先从SWS I期开始,逐渐加深●80-120 min 一个周期,每个周期 20-30 min 的REM●REM的比例在后半夜的睡眠中比例增加●整个睡眠过程4-5次交替●两个时相的睡眠均可被唤醒,但由觉醒转为睡眠通常先进入SWS觉醒状态的维持●与脑干网状结构上行激活系统(ascending reticular activatingsystem)的活动有关–神经递质以谷氨酸和Ach为主–受体阻断剂能产生麻醉和阻断脑电唤醒●行为觉醒:–对新异刺激有探究行为,–与黑质DA系统有关●脑电觉醒:–脑电呈现去同步化快波,–与蓝斑上部去甲肾上腺素能系统、脑干状结构胆碱能系统活动有关睡眠产生机制:脑内SW S诱导区●低位脑干睡眠诱导区:位于脑干尾端的延髓网状结构–发出上行抑制系统(AscendingInhibitory System)–能引起睡眠和脑电的同步化–向上传导作用于大脑皮层–与上行激动系统对抗●间脑睡眠诱导区:下丘脑后部、丘脑髓板内核群邻旁区和丘脑前核●前脑基底部睡眠区:视前区和Broca斜带区睡眠产生机制:REM-on(off)神经元●REM-on神经元:–脑桥头端被盖外侧区的胆碱能神经元–引起脑电去同步化快波–激发脑桥-外侧膝状体-枕叶锋电位 (Ponto-genieulo-Occipital Spike,PGO锋电位)–通过视觉皮层产生快速动眼–通过延髓网状结构腹内侧束引起肌肉松弛●REM-off神经元:启动和维持觉醒,终止REM睡眠–蓝斑的去甲肾上腺素能神经元–中缝背核内的5-HT能神经元与睡眠相关的神经递质和体液因子●单胺类递质和乙酰胆碱–五羟色胺:位于中缝核,损毁中缝核可使动物失眠达数天–去甲肾上腺素:位于蓝斑和延髓–乙酰胆碱:中脑和脑桥之间的背外侧被盖核和脚桥被盖核●体液因子–腺苷:ATP的代谢产物,是机体重要的促眠物质之一–前列腺素D2:可通过影响腺苷的释放而促进睡眠–生长激素:增强脑电的慢波活动促进慢波睡眠小结:觉醒与睡眠●睡眠时相:REM和SWS ●NREM–分期–生理活动特征与生理意义●NREM●睡眠时相的转换●觉醒状态维持●脑内SWS诱导区●REN-on和REM-off 神经元●与睡眠相关的神经递质和体液因子。

脑电波与睡眠分类

人类对睡眠本质的认识,睡眠科学的飞跃发展,得益于脑电波记录技术的开发和应用。

1913年HenviPieron曾发表有关睡眠问题的专著,指出睡眠是一种周期性需要的状态,当睡眠时脑并未完全休息,而以另一种方式在活动,决定睡眠—醒觉周期的是体内的一种主动过程。

1935年Loomis及其同事根据脑电图发现,睡眠包含几个不同的阶段,各有其自身的脑电活动特征。

1935年Aserinsky及Kleitman发现睡眠过程中周期性地出现眼球快速运动,开睡眠结构研究的先河。

人脑是体内最复杂的器官,成百亿个神经细胞相互间以复杂的神经纤维相连结。

这种连结有二种方式——电突触和化学突触。

极少部分信息是通过电脉冲直接跨越相连处进行传递,这叫电突触。

绝大多数信息是靠化学物质来进行传递,在平时一个神经细胞的纤维于末梢处合成并贮存着神经递质,当需要时神经细胞就产生电脉冲,顺纤维而下到达末梢神经递质释放,跨越一间隙,神经递质作用于相连接的神经细胞膜上。

细胞膜上有特殊接受部位,神经递质与受体结合后会引起很复杂的电变化或化学变化,这种突触叫做化学突触。

上百亿个神经细胞之间,通过极为复杂的纤维联系,借助电突触或几十种化学突触来进行信息传递。

数目庞大的神经细胞间这些电变化,通过综合可以反映在脑的电变化上,这就是脑电波形成的基础。

在头皮上粘贴片状电极,通过电信号放大系统,最终可以记录脑活动形成的微弱电流。

这种电流很小,只有1伏特的百万分之一,通常用微伏来表示。

记录脑电波的仪器叫作脑电图机,将记录到的脑电变化用图纸描记下来就是脑电图,英文叫做electroencephalogram,其缩写为EEG。

清醒状态下的脑电波是一种低幅快波,每秒钟13次以上,又称β波。

清醒时闭上眼,什么事也不想,这时的脑电波与睁眼时相比稍高稍慢,每秒8~12次,这种脑电波叫。

波。

当脑电波中。

波逐渐消失,出现一些不规则

波形时,我们就会犯困,所谓瞌睡或朦胧期,就是指这一期,其时间的长短因人而异。

再进一步就进入浅睡眠期,这就是睡眠的第二阶段。

这一阶段EEG的最大特点就是慢波当中时时会出现一种所谓纺锤形波,频率12~14Hz。

波幅由小到大,再由大到小,呈纺锤形。

一夜中,人有一半时间处于这种浅睡眠状态(即第二阶段睡眠,占总睡眠的50%)。

睡眠再深些,也就是进入了第三阶段睡眠,EEG比第二阶段明显慢,平均频率4~7Hz,振幅也较大,其中极慢频率(0.5~3Hz),也就是6波,约占25%~50%。

睡眠最深阶段是第四阶段,此时6波占50%以上,偶有小波混杂其间。

第三和第四阶段因为脑电波均很慢,所以合称慢波睡眠;因为睡眠均很深,所以又叫深睡眠。

最初人们以为睡眠可能是一种单一状态,无非是由浅入深,再由深变浅。

早在1939年,美国芝加哥大学生理教研室有位古莱托曼教授,一生致力于睡眠的研究,对人在睡眠时眼球活动很感兴趣:“人在睡眠时眼球活动有什么规律呢?”实验结果发现,睡眠实际上包括两种状态,一种称为非眼球快速运动睡眠(NREM睡眠);另一种状态称为眼球快速运动睡眠(REM睡眠),在这个阶段中,眼球出现阵发性过速运动。

NREM睡眠又称正相睡眠,理由是在这个阶段脑电活动的频率随睡眠加深而减慢,符合正常规律。

NREM的另外几种别称是慢波睡眠、同步睡眠及安静睡眠,前两种名称是根据脑电波特征(慢波及同步)而命名的,后一种名称是根据睡眠时的安静行为状态而命名的。

此外,由于作为NREM期脑电波特征的“慢波”、“同步波”及“纺锤波”的英文名称的第一个字母都是4“S”,所以也有人将NREM睡眠阶段称为S状态。

至于REM睡眠,由于其唤醒阈比较深,而脑电活动却类似醒觉或初入睡时,所以又称异相睡眠、也称快波睡眠,去同步化睡眠或活跃睡眠。

由于这一阶段常有梦,英文“梦”的第一个字母是“D”,英文“去同步化”的第一个字母也是“D”,所以又称D状态。

NREM睡眠分为四个阶段,即第一、二、三及四期睡眠,各有其特征性的脑电活动。

第一期睡眠的脑电活动以4~7.5Hz的节律为主,夹杂着一些β节律;一般不应出现纺锤波或K-综合波,即使有的话,其出现频率每分钟不能超过一次。

第二期睡眠的脑电波特征是睡眠纺锤波与K—综合波。

前者是频率为12~14Hz 的高波幅阵发脑电活动,每次发作持续0.5~2秒。

后者的特征是轮廓分明的高波幅负向慢波之后续以一正向成分。

第二期也可出现1~3.5Hz的高波幅(至少75微伏)慢波即δ波,但所占比例应在20%以下。

第三期睡眠的脑电波特征是δ波占整个脑电活动的20%~50%。

如δ波的比例超过50%,便是第四期睡眠。

许多睡眠研究专家认为,第三期与第四期的划分太人为化,没有必要,他们主张将第三期与第四期合并,统称为δ波睡眠,简称δ睡眠。

在δ睡眠之后,再回到第二期,接下来便进入REM睡眠状态。

这一阶段的脑电活动特点是出现混合频率的去同步化的低电波幅脑电波。

另外一个显著的特点是出现阵发性的快速眼球同向转动,其频率约为每分钟50~60次。

此外中耳肌肉也有阵发性活动。

快速眼球运动与中耳肌肉运动是桥脑、眼球运动神经核、外侧膝状体及大脑枕叶皮层阵发性棘波活动的结果。