苏幕遮(范仲淹)上课

- 格式:ppt

- 大小:470.50 KB

- 文档页数:17

苏幕遮·范仲淹优秀教案一、教学目标1. 知识与技能:使学生能够理解并背诵《苏幕遮·范仲淹》这首词;了解作者范仲淹的生平和创作背景;分析并掌握词中的修辞手法和意象。

2. 过程与方法:通过对比分析、小组讨论等方法,让学生深入理解词的意境和情感;培养学生对古典文学的鉴赏能力。

3. 情感态度与价值观:引导学生感受作者的忧国忧民之情,培养学生的爱国情怀;通过学习词中的优秀传统文化,弘扬中华民族的传统美德。

二、教学重点1. 《苏幕遮·范仲淹》词的内容和意境。

2. 词中的修辞手法和意象。

3. 作者范仲淹的生平和创作背景。

三、教学难点1. 词中某些生僻字词的理解和运用。

2. 词的节奏和韵律的把握。

四、教学准备1. 教师准备PPT,内容包括《苏幕遮·范仲淹》全文、词的注释、作者简介、相关背景等。

2. 准备词的朗读录音,以便学生跟读和欣赏。

3. 准备相关练习题,用于课堂练习和课后巩固。

五、教学过程1. 导入新课:简要介绍作者范仲淹的生平和创作背景,引导学生了解词的创作背景。

2. 朗读词:让学生跟读朗读录音,感受词的节奏和韵律;教师示范朗读,注意语气、情感的把握。

3. 解读词:分析词的结构、意象、修辞手法等,引导学生深入理解词的意境和情感。

4. 小组讨论:让学生分组讨论,对比分析词中的意象和情感,分享自己的感悟。

5. 课堂小结:总结本节课的学习内容,强调词的特点和鉴赏方法。

6. 课后作业:要求学生背诵《苏幕遮·范仲淹》,并完成相关练习题,巩固所学知识。

六、教学拓展1. 比较《苏幕遮·范仲淹》与其他宋代词人的作品,如苏轼的《江城子·密州出猎》、李清照的《如梦令》等,分析不同词人的风格特点。

2. 探讨词在宋代文学中的地位和影响,了解词的发展历程。

七、情感教育1. 引导学生关注词中表达的忧国忧民之情,培养学生的爱国情怀。

2. 通过学习词中的优秀传统文化,如忠诚、正直、廉洁等,弘扬中华民族的传统美德。

苏幕遮·范仲淹优秀教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵《苏幕遮·范仲淹》。

(2)理解并掌握诗词中的关键词语和典故。

(3)分析并欣赏范仲淹的文学才华和人格魅力。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入解读诗词内容。

(2)学会从诗词中提取关键信息,培养阅读理解能力。

(3)学会欣赏古典诗词,提高审美情趣。

3. 情感态度与价值观:(1)感受范仲淹的忧国忧民之情,培养学生的爱国情怀。

(2)学习范仲淹的正直忠诚和高尚品质,树立正确的人生观和价值观。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)正确朗读和背诵《苏幕遮·范仲淹》。

(2)理解诗词的意境和主题思想。

(3)欣赏范仲淹的文学才华和人格魅力。

2. 教学难点:(1)诗词中关键词语和典故的理解。

(2)从诗词中提取关键信息,培养阅读理解能力。

三、教学准备1. 教师准备:(1)熟悉《苏幕遮·范仲淹》的背景资料和文学价值。

(2)准备相关的参考资料和教学工具。

2. 学生准备:(1)预习《苏幕遮·范仲淹》,了解诗词的大意。

(2)收集有关范仲淹的资料,了解其生平和成就。

四、教学过程1. 导入新课(1)教师简要介绍范仲淹的生平和成就,激发学生的学习兴趣。

(2)引导学生关注范仲淹的文学贡献,特别是《苏幕遮·范仲淹》的特点。

2. 自主学习(1)学生自主朗读《苏幕遮·范仲淹》,理解诗词的大意。

(2)学生合作探讨,解决诗词中的难点问题。

3. 课堂讲解(1)教师讲解《苏幕遮·范仲淹》的背景和创作意图。

(2)分析诗词中的关键词语和典故,解释其含义。

(3)引导学生欣赏诗词的意境和主题思想。

4. 实践活动(1)学生进行朗读和背诵练习,提高朗读和记忆能力。

(2)学生进行小组讨论,分享对诗词的理解和感悟。

五、教学评价1. 课堂表现评价:(1)观察学生在课堂上的参与程度和表现,评价其学习态度和积极性。

苏幕遮·范仲淹优秀教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够理解并背诵《苏幕遮·怀旧》这首诗;(2)能够分析并欣赏范仲淹的词风,了解其文学地位;(3)能够解读诗中的意象,领会诗人的情感。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入理解诗文内容;(2)学会通过分析诗中的意象,感受诗人的情感;(3)学会欣赏古典诗词,提高审美情趣。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生的爱国情怀,激发学生对传统文化的热爱;(2)培养学生正确的价值观,树立远大的理想;(3)培养学生学会珍惜时光,努力奋斗的精神风貌。

二、教学重点、难点1. 教学重点:(1)背诵并理解《苏幕遮·怀旧》这首诗;(2)分析诗中的意象,感受诗人的情感;(3)了解范仲淹的词风,欣赏古典诗词。

2. 教学难点:(1)诗中意象的分析;(2)词风的把握;(3)古典诗词的欣赏。

三、教学过程1. 导入新课(1)教师简要介绍范仲淹的生平事迹,为学生创设学习情境;(2)引导学生回顾已学的范仲淹的诗作,为新课学习做好铺垫。

2. 自主学习(1)学生自主阅读《苏幕遮·怀旧》,理解诗文内容;(2)学生通过注释和工具书,解决生字词问题;(3)学生结合诗文内容,思考题目,初步感知诗文情感。

3. 合作探讨(1)教师组织学生分组讨论,深入分析诗中的意象;(2)学生分享讨论成果,教师点评并总结;(3)教师引导学生感受诗人的情感,体会诗中的意境。

4. 欣赏词作(1)教师引导学生欣赏范仲淹的其他词作,比较其词风特点;(2)学生结合所学,分析词风,提高欣赏能力;(3)教师总结范仲淹的词风,强调其文学地位。

5. 课堂小结(1)教师引导学生回顾本节课的学习内容,总结诗文意象和词风特点;(2)学生分享学习收获,教师点评并鼓励;(3)布置课后作业,要求背诵《苏幕遮·怀旧》。

四、课后作业1. 背诵《苏幕遮·怀旧》,并做好笔记;2. 分析范仲淹的其他词作,总结其词风特点;3. 写一篇关于《苏幕遮·怀旧》的鉴赏文章。

范仲淹《苏幕遮》教案一、教学目标:1. 让学生掌握《苏幕遮》的诗意和主题,理解诗中的意象和情感。

2. 分析诗中的修辞手法,如比喻、拟人等,提高学生对诗歌表现手法的鉴赏能力。

3. 通过学习《苏幕遮》,培养学生对古典文学的兴趣,提升传统文化素养。

二、教学重点:1. 诗意的理解:《苏幕遮》描绘的画面和表达的情感。

2. 修辞手法的分析:比喻、拟人等在诗中的具体运用。

三、教学难点:1. 诗中某些生僻字词的理解和翻译。

2. 修辞手法的深入理解和运用。

四、教学准备:1. 教师讲解PPT,包含诗的全文、生僻字词的解释、修辞手法的例证等。

2. 与《苏幕遮》相关的背景资料,如范仲淹的生平、宋代文学特点等。

五、教学过程:1. 导入新课:简要介绍范仲淹的生平及其文学地位,引出《苏幕遮》这首诗。

2. 朗读诗歌:教师带领学生朗读《苏幕遮》,感受诗歌的韵律美。

3. 讲解诗意:分析诗中的意象,如“碧云天”、“黄叶地”等,引导学生理解诗的主题和情感。

4. 分析修辞手法:讲解诗中使用的比喻、拟人等修辞手法,如“山映斜阳天接水”中的拟人,提高学生对诗歌表现手法的鉴赏能力。

5. 练习与拓展:让学生翻译诗中的关键句子,进行小组讨论,分享自己的理解和感悟。

六、教学延伸:1. 对比《苏幕遮》与其他宋代诗人的作品,如苏轼的《江城子·密州出猎》,分析其不同之处。

2. 讨论《苏幕遮》在当代的意义和价值,引导学生将古典文学与现代生活相结合。

七、作业布置:1. 让学生书写《苏幕遮》的读后感,包括对诗意、修辞手法的理解和感悟。

2. 选择一首自己喜欢的古诗词,分析其中的修辞手法,并进行创作尝试。

八、课程评价:1. 课堂参与度:学生朗读、讨论、提问等情况。

2. 作业完成质量:读后感和古诗词鉴赏分析。

3. 知识掌握程度:对《苏幕遮》的诗意理解、修辞手法的分析等。

九、教学反思:在课后,教师应反思本节课的教学效果,包括学生的学习兴趣、课堂互动、知识点掌握情况等,以便在今后的教学中进行改进。

苏幕遮(范仲淹)教案一、教学目标:1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵《苏幕遮》。

(2)理解《苏幕遮》的创作背景及作者范仲淹的生平和思想。

(3)分析《苏幕遮》的词牌特点和词风。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,解读《苏幕遮》的意境和情感。

(2)学会欣赏古典诗词,提高审美情趣。

3. 情感态度与价值观:(1)感受作者对家乡的思念之情,培养学生的爱国情怀。

(2)学会在生活中发现美好,珍惜当下。

二、教学重点:1. 《苏幕遮》的字词解释和词牌特点。

2. 理解《苏幕遮》的意境和情感。

三、教学难点:1. 《苏幕遮》的词牌特点和词风。

2. 深入解读《苏幕遮》的意境和情感。

四、教学准备:1. 教师准备《苏幕遮》的文本和相关资料。

2. 学生准备《苏幕遮》的文本。

五、教学过程:1. 导入新课:(1)教师简要介绍范仲淹的生平和思想。

(2)引导学生回顾已学的相关诗词,为学习《苏幕遮》做好铺垫。

2. 文本分析:(1)教师引导学生朗读《苏幕遮》。

(2)解释生僻字词,解析词牌特点。

(3)分析诗句的意境和情感。

3. 合作探讨:(1)学生分组讨论,解读《苏幕遮》的意境和情感。

(2)各组汇报讨论成果,分享心得体会。

4. 欣赏与借鉴:(1)教师引导学生欣赏《苏幕遮》的优美词句。

(2)学生举例说明《苏幕遮》在现代生活中的借鉴意义。

5. 课堂小结:6. 作业布置:(1)背诵《苏幕遮》。

(2)写一篇关于《苏幕遮》心得体会的文章。

7. 课后反思:教师对本节课的教学效果进行反思,为学生的学习做好准备。

六、教学拓展1. 比较学习:(1)教师引导学生比较《苏幕遮》与其他宋词的风格异同。

(2)学生分析不同词人的创作特点,提高鉴赏能力。

2. 创作练习:(1)教师提出创作主题,要求学生仿写一首《苏幕遮》风格的词。

(2)学生提交创作作品,教师给予评价和指导。

七、综合实践活动1. 组织一场以“苏幕遮”为主题的文化活动,让学生展示自己的才艺,如朗诵、舞蹈、书画等。

范仲淹苏幕遮教课设计【篇一:苏幕遮教课设计】选自:八年级下册课外古诗朗读第十篇课题:《苏幕遮》教课目的: 1)、整体掌握词的思想感情 2)、背诵全诗教课要点:学会剖析本首诗词教课难点:意象的剖析课型:新讲课课时:一课时教课方法:解说法,议论法,朗读法教课过程:导入---------- 同学们:你们能否都有离家的经历,当你们久离家门,接下来就请同学们说一说,当你们思念家乡的时候你们会怎么做呢?是的,在现在社会,通信便利,交通发达,选择的方式有好多,而在古代却不尽然。

今日,就让我们一同走进范仲淹的一首词《苏幕遮》,共同感觉词人笔下的思乡之情。

作者简介 ---------- 同学们都学过范仲淹的《岳阳楼记》,老师在那边要点介绍了范仲淹,接下来就请同学们往返想一下,范仲淹有哪些平生事迹?(同学说)同学们说的特别好,说明老师从前讲的没有白讲。

但又不是很全面,老师再来增补一下范仲淹( 989----1052 )字希文,北宋有名的政治家、思想家、文学家,世称范文正公。

代表作《岳阳楼记》,《渔家傲》。

接下来给同学们 1 分钟时间,读两遍这首词,感觉一下这首词的思想感情。

(1 分钟后)好!就读到这里,下边我们一同来剖析一下这首词。

碧云、黄叶、波、烟、山、水、夕阳、芳草(板书)。

我们找完了上阕的这些意象,不论是云、山、仍是水,同学们都可以很好的理解。

这里不好理解的就是“芳草”这一意象,老师就给大家解说一下。

“芳草”化用了《楚辞》中间的“王孙游兮不归,芳草生兮萋萋”意思是说啊,王孙远游不归,而家乡的芳草却丰茂的生长,所以“芳草”指的是“故土”。

那么这几个意象又表现了作者如何的感情呢?生答(近似思乡)同学们说是思乡,必定是依据老师解说的“芳草”这一意象,那么请同学们思虑一下,除了“芳草”能够看出思乡,上阕中的那一句也体现了思乡之情?给大家 1 分钟的时间议论一下,而后推选一个人回答。

好!就到这里,哪位同学回答一下?这位同学说是“山映夕阳天接水,芳草无情,更在夕阳外”这一句。

苏幕遮(范仲淹)教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够理解并背诵《苏幕遮·怀旧》这首诗;(2)了解作者范仲淹的生平和创作背景;(3)分析并掌握诗歌中的意象、抒情手法和韵律特点。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入解读诗歌;(2)学会欣赏古典诗词,提高审美情趣;(3)培养学生的文学鉴赏能力和批判性思维。

3. 情感态度与价值观:(1)感受作者对故乡的思念之情;(2)传承和弘扬中华优秀传统文化;(3)激发学生热爱祖国语言文字的情感。

二、教学重点1. 诗歌的意象分析;2. 诗歌的抒情手法;3. 诗歌的韵律特点。

三、教学难点1. 诗歌中抒情手法的运用;2. 诗歌韵律的理解与把握。

四、教学准备1. 教师讲解PPT;2. 诗歌原文及注释;3. 相关背景资料;4. 课堂活动用品。

五、教学过程1. 导入新课(1)介绍作者范仲淹的生平和创作背景;(2)引导学生关注诗歌的《苏幕遮·怀旧》,提问:“怀旧”指的是什么?2. 自主学习(1)让学生自主阅读诗歌,结合注释理解诗意;(2)引导学生关注诗歌中的意象,如“碧云天、黄叶地、北雁南飞”等;(3)分析诗歌的韵律特点,如押韵、对仗等。

3. 合作探讨(1)分组讨论诗歌的抒情手法,如借景抒情、寓情于景等;(2)每组选代表进行分享,总结诗歌的抒情特点;(3)全班交流,教师点评并总结。

4. 深入解读(1)分析诗歌中的关键字词,如“怀旧”、“乡关”、“断肠”等;(2)引导学生体会作者的思乡之情,感受诗歌的魅力;(3)讨论诗歌的现实意义,与学生生活经验的联系。

5. 课堂小结(1)回顾诗歌的主要内容,总结教学要点;(2)强调诗歌的审美价值和文化内涵;(3)布置课后作业,要求背诵诗歌并写一篇赏析文章。

6. 课后作业(1)背诵《苏幕遮·怀旧》;(3)结合自己的生活经验,谈谈对诗歌的理解和感悟。

六、教学评估1. 课堂表现评估:观察学生在课堂上的参与程度、提问回答情况以及合作探讨的表现,了解学生的学习状态和理解程度。

苏幕遮范仲淹教案六篇作为一位兢兢业业的人民教师,就难以避免地要准备教案,通过教案准备可以更好地根据具体情况对教学进程做适当的必要的调整。

来参考自身需要的教案吧!以下是我们精心整理的苏幕遮范仲淹教案,仅供参考,大家一起来看看吧。

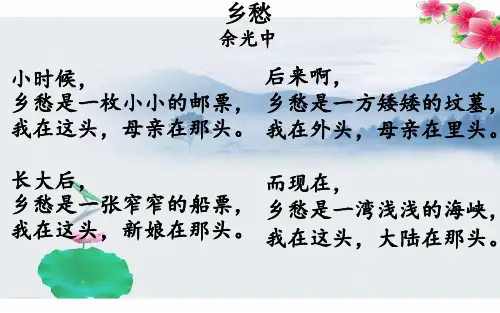

苏幕遮范仲淹教案1一.三维目标1.通过诵读技巧的指导,让学生更深切体会作品的情感2.通过揣摩词的语言,体会词的意蕴,培养学生的想像力二.教学重点1.朗读指导2.揣摩语言,体会意境,培养想像力三.教学难点体会作者的感情变化四.教学设想1.本篇属于选修的诗歌部分,这一部分自主赏析作品四篇,两首诗、两首词对于诗的赏析,课本作了赏析示例,而词的赏析示例没有,因此选择这首讲读,为学生鉴赏词作一个示例诗词鉴赏历来强调一个重要的学习方法,这就是要深入吟咏与诵读,在教学中一定要抓住诵读,让学生在这一方法体会诗中的节奏,体味诗歌的意境,领会诗的文旨与意味2.在比较中学习也是一个重要的方法,它有利于加深学生对知识的理解,并扩大知识面因此,教学中选择了同样写乡思的范仲淹的《苏幕遮》进行比较,加深对本词情感的把握3.对于周邦彦,学生在这以前未接触过,文学文体常识在讲解过程中作简要补充五.过程与方法1.合作学习,把握词的内容,揣摩词中的意象,体会意境2.探究与活动,引导学生通过品味,赏析词的语言,探究词是如何做到内容与艺术形式的高度统一3.吟诵,“情动于中而形于言”,有什么样的感情,就有什么样的语言节奏与音韵,通过诵读“进入角色”,深切体会词中的情感六.课时安排1课时【教学过程】一.导语设计余光中的《乡愁》思乡,自古以来一直是诗歌表现的主题之一尤其是在交通、通讯极不发达的古代,一旦离乡,前路漫漫,何日是归年;关山重重,乡书谁人传递?于是,远在他乡异地的诗人,常常不禁悲从中来,美丽而忧伤的诗句便汩汩而出,成为了千百年来脍炙人口的诗篇今天,就让我们一起走进继柳永之后“婉约派”的集大成者周邦彦的思乡情中,看他是如何表达自身的思乡之情的(板书课题)二.合作探究(一)诵读初步感知请学生结合课下注解自由朗读5分钟,尽量能背诵下来(老师提示朗读要求)点拨:诗是“直觉”的艺术,因此“朗读”是诗歌审美的第一要义朗读不是机械的读,而是要美读,也就是体会诗人情感,要读出感情,要读出轻重缓急,读得抑扬顿挫,有声有色a、注意句内节拍,联末韵脚;b、词大多是参差不齐的长短句组成,缓急要处理好;c、揣摩作品中词句声音上的情感色彩与作者情绪的转变,在缓急、曲直的语调中,融入自身的情感,以情带声,因声求气,声情并茂(二)细读理解内容让学生分组讨论下面问题:词人选取了哪些意象?描绘成了几幅图画?你认为哪些字词写得好?你喜欢哪些词句?然后请学生自由作答,老师稍加点拨意象:沉香、鸟雀、荷、初阳图画:燎香消暑、鸟雀呼晴、风荷摇曳(鸟儿们一大早就已在屋檐下探头探脑,互相交谈;叽叽喳喳,清脆的鸟叫声相互转告着天气转晴的消息雨后初晴的早晨,明丽的阳光照在翠绿的荷叶上,荷叶上还有昨夜的雨滴在滚动,一颗颗晶莹剔透,在阳光的照射下慢慢被晒干,放眼望去,水面上的荷叶就像玉盘一样圆满,经过雨水的洗涤又那清新润泽,一片一片在微风中亭亭玉立)炼字:“呼”字表现出小鸟欢快的呼声与活泼灵动的神态,“窥”字把鸟儿们东张西望的神态表现得活灵活现“一一”把荷叶在水面上错落有致、疏密相间、高低起伏的层次感刻画得惟妙惟肖,简单一个“风”字,把微风吹过荷塘,荷叶随风轻轻摇动的姿态不动声色地勾勒出来了,“举”字,把荷茎修长挺拔、英姿飒爽的精神表现得淋漓尽致还有“遥”“久”“梦”等(三)美读体会情感1.全词体现了词人怎样的情感?明确:羁旅之苦、思乡之愁触景生情诗人们魂牵梦绕的思乡之情,往往因遇到某种机缘而奔涌而出逆旅夜雨、明月高悬、夕阳西下、塞外芦笛等等,都会牵动诗人对故土的思念,诗人往往因之而挥洒自身的诗情这首词中,触发词人思乡之愁的是哪幅图画?明确:第三幅风荷(提示周邦彦的家乡在钱塘)这三幅图画分别表现了词人怎样的感情?(结合图片让学生自身体会)明确:沉闷欢快欣喜由此得出上片的朗读技巧:上片写景的整体格调是活泼的,诵读时要有一种欢快之感,同时又要读出词人情感的转变“燎沉香,消溽暑”情绪烦闷,声音低沉,语速稍慢“鸟雀呼晴,侵晓窥言语”转为欢快,声音清脆,节奏加快,情绪饱满“叶上初阳”三句,词人已置身室外,视野开阔,境界清远,诵读时语势要连贯,中音中速,“风荷举”重读,要读出英姿飒爽的感觉下片抒怀乡之情,格调轻柔,如梦似幻“故乡遥”四句要放慢语速,以喃喃自语的感觉诵读出来“五月渔郎相忆否?”三句写词人梦回故乡,要充满深情,突出梦幻的感觉2.根据朗读指导,学生自身美读3.听朗读录音,指出不足三.延伸拓展《苏幕遮》是一首将思乡情绪与荷花的风姿融合在一起的佳作,在艺术上达到了炉火纯青的高度,不愧为词中精品虽写久居汴京与消夏思归的情思,但却以描绘荷花的风神而著称于世语言朴素生动,创造形象优美整首词无一句用典,主要用从生活中提炼出的词语,准确而又生动地表现出荷花的神韵接下来,我们一起来看看范仲淹所写的《苏幕遮》,看看与周邦彦的有何异同,我们又该怎样去品读苏幕遮范仲淹碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠山映斜阳天接水,芳草无情,更在斜阳外黯乡魂,追旅思,夜夜除非,好梦留人睡明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪四.作业:背诵《苏幕遮》五.板书设计:苏上片:写景(风荷)幕见景生情遮下片:抒情 (思乡)苏幕遮范仲淹教案2教学目标:1.体会范仲淹词的阔远之境。

苏幕遮(范仲淹)教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够理解并背诵《苏幕遮·怀旧》这首词;(2)了解作者范仲淹的生平和创作背景;(3)分析并掌握词中的修辞手法和词牌特点。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入理解词的意境和情感;(2)学会欣赏古典诗词,提高审美情趣;(3)培养学生的文学鉴赏能力和表达能力。

3. 情感态度与价值观:(1)感受作者对故乡的思念之情,培养学生的爱国情怀;(2)学会关爱他人,培养学生的同理心;(3)树立正确的价值观,追求真善美。

二、教学重点1. 词牌特点《苏幕遮·怀旧》的词牌特点;2. 诗句意境和情感的理解;3. 修辞手法的分析。

三、教学难点1. 词中生僻字词的解释;2. 诗句深层含义的把握;3. 词的创作背景的理解。

四、教学准备1. 教师准备PPT,包含词的全文、注释、译文、词牌特点等内容;2. 学生准备课本和相关诗词鉴赏资料。

五、教学过程1. 导入新课(1)教师简要介绍范仲淹的生平和创作背景;(2)引导学生回顾《岳阳楼记》的学习,激发学生对范仲淹诗词的兴趣。

2. 自主学习(1)学生自主阅读《苏幕遮·怀旧》,理解词意;(2)学生结合注释,疏通词句,解决生僻字词的问题。

3. 合作探讨(1)学生分组讨论,分析词的词牌特点和修辞手法;(2)各组代表分享讨论成果,教师点评并总结。

4. 情感体验(1)教师引导学生体会词中的思乡之情,感受作者的爱国情怀;(2)学生分享自己的感受,进行情感交流。

5. 课堂小结(1)教师总结本节课的学习内容,强调词牌特点和修辞手法的运用;(2)学生巩固所学知识,提高文学鉴赏能力。

6. 课后作业(1)背诵《苏幕遮·怀旧》;(2)选择一首同词牌的词进行鉴赏,分析其词牌特点和修辞手法。

六、教学拓展1. 对比欣赏(1)教师展示其他作者的怀乡词,如李白的《静夜思》、王之涣的《登鹳雀楼》等;(2)学生对比《苏幕遮·怀旧》的词牌特点和修辞手法,分析异同。

苏幕遮·范仲淹优秀教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够理解并背诵《苏幕遮·范仲淹》这首诗;(2)了解作者范仲淹的生平和创作背景;(3)分析并欣赏这首诗的意境和艺术特色。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入理解诗文内容;(2)学会欣赏古典诗词,提高审美情趣。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对古典文学的热爱,增强民族自豪感;(2)感受作者忧国忧民的情怀,培养学生的爱国主义精神。

二、教学重点1. 诗歌的字词解释和翻译;2. 诗歌意境的分析和体会;3. 作者思想感情的理解。

三、教学难点1. 诗歌中某些生僻字词的认读和理解;2. 诗歌艺术特色的鉴赏。

四、教学过程1. 导入新课:介绍范仲淹的生平和创作背景,激发学生的学习兴趣。

2. 自主学习:让学生自主阅读《苏幕遮·范仲淹》,理解诗文内容,体会诗歌意境。

3. 合作探讨:分组讨论,引导学生从字词、句子、段落等方面分析诗歌的结构和特点。

4. 诗歌解析:讲解诗歌的字词含义,翻译诗句,分析诗歌意境和艺术特色。

5. 情感教育:引导学生体会作者的忧国忧民情怀,培养学生的爱国主义精神。

6. 课堂小结:总结本节课的学习内容,强调诗歌的意境和作者的情感。

7. 作业布置:(1)背诵《苏幕遮·范仲淹》;(2)写一篇关于这首诗的读后感。

五、教学反思在课后对教学效果进行反思,查看学生对诗歌的理解和欣赏程度,调整教学方法,以提高教学效果。

六、教学评估1. 课堂问答:通过提问学生,了解他们对《苏幕遮·范仲淹》的理解程度,以及对作者范仲淹的认识。

2. 作业检查:查看学生的读后感作业,评估他们对诗歌的理解和感悟。

3. 背诵检测:检查学生对《苏幕遮·范仲淹》的背诵情况,确保他们能够熟练掌握。

七、教学拓展1. 推荐学生阅读范仲淹的其他诗作,加深对作者的了解;2. 组织学生进行诗歌创作,培养他们的文学素养;3. 邀请文学家或专家进行讲座,提高学生对古典文学的兴趣。