超越经济人的社会偏好理论_一个基于实验经济学的综述_陈叶烽

- 格式:pdf

- 大小:2.40 MB

- 文档页数:38

亲社会性行为及其社会偏好的分解3陈叶烽 内容提要:本文通过结合一个被试内设计的双人匿名且完全陌生搭配的“四合一”实验和调查问卷,首先论证了四种经典亲社会性行为的广泛存在性,并发现这几种亲社会行为两两之间均显著相关;同时我们对信任博弈实验中的投资和回报行为以及公共品博弈中的投资行为进行了社会偏好的分解和检验,发现信任博弈中的信任投资行为受互惠偏好的显著影响,而可信任回报行为受到纯粹利他偏好和互惠偏好的双重影响;同时公共品博弈实验中的投资行为受到差异厌恶偏好的显著影响。

关键词:亲社会性行为 社会偏好 公共品博弈实验 信任博弈实验 独裁者实验3 陈叶烽,浙江大学经济学院博士研究生,邮政编码:310027,电子信箱:lengg one @ 。

感谢汪丁丁教授的指导,特别感谢叶航教授和史晋川教授的无私帮助以及谈非同学的大力协助,感谢James C ox ,H …kan J.H olm ,David Laibs on ,Dean K arlan 在实验设计过程中的讨论并对他们提供相应的实验说明和实验数据表示真挚感谢,同时感谢Richard Ashley 及连玉君、宋紫峰、王争和朱林可在数据分析上提供的帮助,最后感谢匿名审稿人的宝贵意见,文责自负。

① 现有的相关文献中社会偏好(s ocial preferences )同时表述为另外三个相近的概念,即“他涉偏好”(other 2regarding preferences ),“亲社会性偏好”(pros ocial preferences )和“互动偏好”(interdependent preferences )。

② 互利模型有Rabin (1993),Du fwenberg and K irchsteiger (2004);差异厌恶模型有Fehr and Schm idt (1999),Bolton and Ocken fels (2000);利他模型有Andreoni and M iller (2002),国内关于社会偏好理论的综述可参见魏光兴(2006),陈叶烽和叶航(2008)等。

从经济人到效用人——经济学中人性假设的飞跃

贺卫;王浣尘

【期刊名称】《山西财经大学学报》

【年(卷),期】2000(22)3

【摘要】从五方面论述了经济人假设遇到的重大挑战 :一是马斯洛的需要层次说 ,二是西蒙的有限理性说 ,三是威廉姆森的机会主义说 ,四是莱宾斯坦的X低效率说 ,五是诺斯的意识形态说 ;提出了经济人一词已名不符实、应以“效用人”取代经济人的设想。

【总页数】6页(P1-6)

【关键词】人性假设;经济人;意识形态;成本-收益分析

【作者】贺卫;王浣尘

【作者单位】上海交通大学管理学院

【正文语种】中文

【中图分类】F01

【相关文献】

1.自然主义思维、经济人假设与现代主流经济学的庸俗化--基于社会文化比较的人性认知之审视 [J], 朱富强

2.基于儒家思想的“经济人”假设--中国经济学人性行为假设初探 [J], 孙丽

3.“理性经济人”假设基于儒家思想的扩展——中国经济学人性行为假设初探 [J], 孙丽;

4.斯密人性悖论及其内在统一性——勿将现代经济学"经济人"假设归源于斯密的自利人 [J], 朱富强

5.“经济人”:经济学人性假设走向政治学的可能与贫困 [J], 张群梅

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

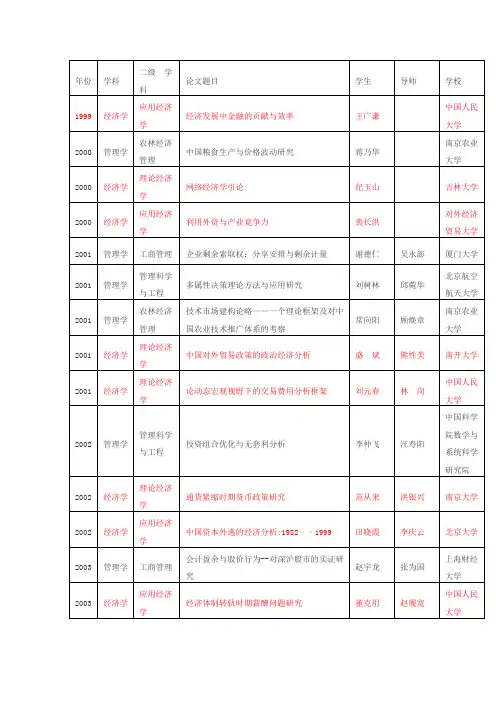

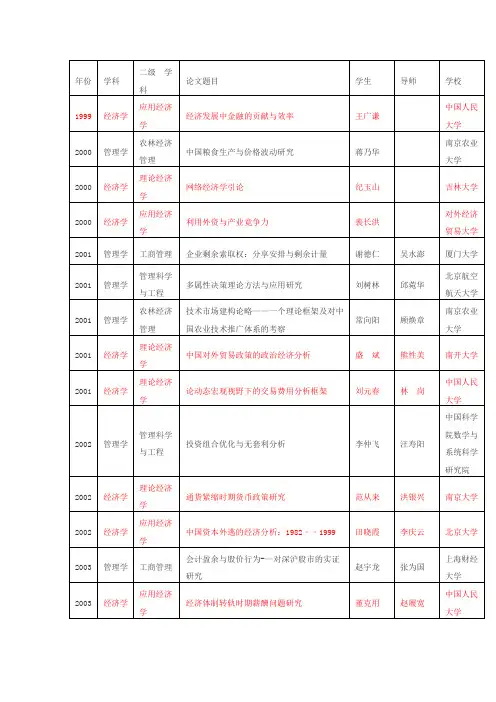

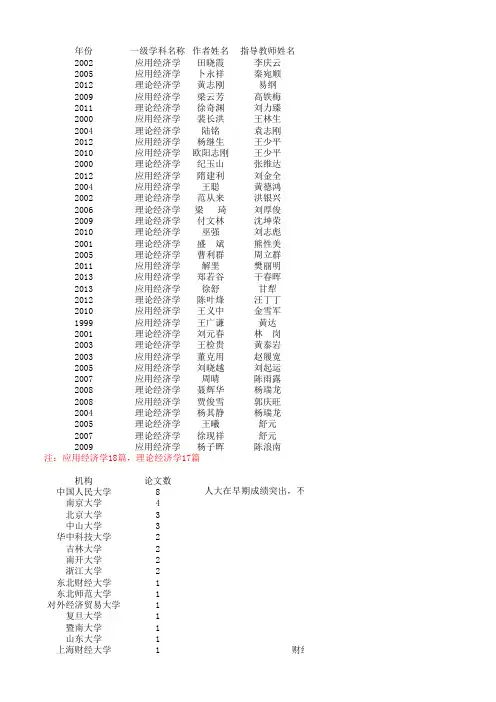

2012年全国优秀博士学位论文评选结果公布2012-08-062012年全国优秀博士学位论文评选专家审定会日前在京结束,共评选出全国优秀博士学位论文100篇。

为保证全国优秀博士学位论文的质量,根据《全国优秀博士学位论文评选办法》,教育部学位管理与研究生教育司决定向社会公布2012年入选的优秀博士学位论文。

自公布之日起60日内,有发现入选论文存在学术不端行为,或论文的主要研究成果不能成立等严重问题者,可以书面方式向教育部学位管理与研究生教育司提出异议。

提出异议的书面材料应包括异议论文的题目、作者姓名、学位授予单位名称、异议内容,支持异议的具体证据或科学依据,以及提起异议者的真实姓名、工作单位、联系地址、联系电话等。

对提出异议的单位或个人,教育部学位管理与研究生教育司将予以保密。

有关材料请直接寄送教育部学位管理与研究生教育司(地址:北京市西单大木仓胡同35号,邮政编码:100816)。

学科门类一级学科名称作者姓名指导教师姓名论文题目学位授予单位名称哲学哲学梁中和李秋零斐奇诺"柏拉图神学"研究中国人民大学加央平措班班多杰关帝信仰在藏传佛教文化圈演化成格萨尔崇拜的文化现象解析中央民族大学经济学理论经济学黄志刚易纲资本流动视角下外部不平衡的原因和治理研究北京大学陈叶烽汪丁丁社会偏好的检验:一个超越经济人的实验研究浙江大学应用经济学隋建利刘金全动态随机一般均衡模型的研究与应用吉林大学杨继生王少平综列单位根和综列协整检验及其对我国的应用研究华中科技大学法学法学吴洪淇张保生证据法的运行环境与内部结构中国政法大学社会学符平郑杭生市场的社会逻辑——政治-结构与惠镇石灰产业的变迁华中师范大学教育学心理学梅磊磊董奇阅读中语音通达的神经双通路机制——来自人工语言训练的fMRI跨文化研究证据北京师范大学。

Prosocial Behaviors and the Decomposition of Social

Preferences

作者: 陈叶烽[1]

作者机构: [1]浙江大学经济学院,310027

出版物刊名: 经济研究

页码: 131-144页

主题词: 亲社会性行为;社会偏好;公共品博弈实验;信任博弈实验;独裁者实验

摘要:本文通过结合一个被试内设计的双人匿名且完全陌生搭配的“四合一”实验和调查问卷,首先论证了四种经典亲社会性行为的广泛存在性,并发现这几种亲社会行为两两之间均显

著相关;同时我们对信任博弈实验中的投资和回报行为以及公共品博弈中的投资行为进行了社

会偏好的分解和检验,发现信任博弈中的信任投资行为受互惠偏好的显著影响,而可信任回报

行为受到纯粹利他偏好和互惠偏好的双重影响;同时公共品博弈实验中的投资行为受到差异厌

恶偏好的昂著影响。

社会偏好的检验:一个超越经济人的实验研究社会偏好的检验:一个超越经济人的实验研究引言:在经济学领域,长期以来的基本假设是人们在决策过程中会以经济利益最大化为目标。

这使得经济学家通常将人们描述为偶合理的、冷静的、利己主义的“经济人”。

然而,随着社会科学的发展和人们对社会现象的深入研究,人们逐渐认识到人类行为决策不仅受到经济动机的驱动,还受到其他诸如道德观念、公平感、合作意愿等社会偏好的影响。

本文旨在通过实验研究探讨社会偏好的存在及其对人类行为决策的影响。

通过超越经济人的实验设计,我们将进一步理解人们的社会意识和社会行为,并为实证经济学的发展做出贡献。

第一部分:超越经济人的实验设计原理超越经济人的实验设计基于对社会偏好的研究。

在传统经济学中,经济人的行为常常被假设为自利和理性驱动。

然而,社会偏好理论认为人们的行为不仅仅是基于经济利益的最大化。

因此,为了更好地理解人们的行为背后的动机,超越经济人的实验设计有助于揭示人们的社会偏好。

在超越经济人的实验设计中,研究者会引入一些可能影响参与者行为决策的因素,例如公平感、道德观念、合作意愿等。

通过设置不同情境和条件,观察参与者的反应和选择,从而揭示人们在面对选择时如何考虑其他人的利益以及如何权衡社会偏好和个人利益。

第二部分:实验研究案例实验一:公平感的影响研究对象:大学生实验设计:参与者被随机分配为两组,每组都收到一个资金分配的任务。

第一组的任务是在两个人之间公平分配资金,第二组的任务是随机分配资金。

研究者通过观察参与者的选择和反应,了解公平感对资金分配决策的影响。

实验结果:结果显示,大多数参与者更倾向于公平分配资金,而非随机分配。

这表明公平感在人们的行为决策中起到重要的作用。

实验二:道德观念的影响研究对象:成年人实验设计:参与者面临一个道德困境,需要在实验者给出指令的情况下作出决策。

实验者指令可以给参与者带来经济利益,但会侵犯他人的权益。

研究者通过观察参与者的决策,了解道德观念对行为决策的影响。

公平偏好理论综述摘要:行为与实验经济学家对自利假设的质疑促进了社会偏好理论的发展,基于理性假设的公平偏好、互利偏好、社会公平偏好理论将心理学和社会学一起纳入效用函数,从而对“自利”的经济人假设做出修正。

国内外学者纷纷以博弈论为分析工具,以不同的效用函数为表现形式,以总结一个简约的、定量的并能精确预测的理论模型为目的,在前人基础上不断推陈出新。

本文以公平偏好理论模型为起点,分析了基于结果公平的FS模型的参数取值问题,梳理了公平偏好理论的延续发展过程,阐述了社会偏好理论逐步走向综合的趋势。

最后总结了公平偏好理论对我国宏观经济环境与微观企业发展的作用。

关键字:公平偏好、FS模型、效用函数一、引言早期古典经济学家的理论都建立在自利假设之上,认为人只会做出让自己利益最大化的选择。

1978年诺贝尔经济学奖得主西蒙修正了这一假设,提出了“有限理性”概念,认为人是介于完全理性与非理性之间的“有限理性”状态,这一修正为西方行为与实验经济学家提供了一个新的思考方向,开始不断探求界限内的个人行为决策的新驱动力。

实验经济学家结合心理学,将人的自利、公平、利他等心理分解,通过博弈实验中简单有说服力的实验结果对自利假设的系统结构提出质疑。

响应者在最后通牒博弈(Guth 等.,1982)中的拒绝正的物质收益,公共品博弈实验中自觉投资行为(Marwell and Ames等,1979)和惩罚行为(Fehr等,2000),独裁实验(Forsythe等,1994)中的给予行为,礼物交换博弈(Fehr等,1996)中的互惠行为等著名的博弈都反应了一个结论:人具有社会偏好。

社会偏好结论建立在自利偏好之上,但并未否定自利假设,它认为人们不仅仅自利,在关注自身物质利益的同时仍关注他人的物质利益。

社会偏好包括公平偏好、互惠偏好、社会福利偏好等,在博弈实验中,公平偏好尤其引人关注,许多行为经济学家以此为出发点得到新的理论。

公平偏好分为动机公平和结果公平①,Rabin(1993)被公认为第一个正式提出动机公平的心理博弈模型,Fehr 和Schimidt(1999)指出了该模型中完美融合了心理学基础的优点,批评了该模型的人数限制问题(双人模型)。

社会偏好的检验:一个超越经济人的实验研究社会偏好的检验:一个超越经济人的实验研究1. 引言随着社会的发展和进步,人们越来越关注社会偏好的形成和演变。

经济学家赋予了经济人假设,即人们在决策过程中仅基于自己的个人利益。

然而,当涉及到社会偏好时,人们往往会考虑到他人利益的影响。

本文旨在通过一系列实验,探讨社会偏好的实验研究。

2. 社会偏好的定义社会偏好是指个体在决策中考虑到社会影响和他人利益的心理倾向。

相比经济人理论,社会偏好认为人们的决策过程不仅受到个人利益的影响,而且还受到其他人的影响。

这种偏好可能受到文化、价值观和社会化等因素的影响。

3. 实验一:个人利益与社会利益的权衡为了探究个人利益与社会利益的权衡,我们设计了一项实验。

实验对象被分为两组,每组人数均为30人。

实验中,每个人都会收到一个初始金额,然后需要在与单个陌生人或与整个小组分享收入之间做出选择。

实验结果显示,在与单个陌生人分享时,大多数实验对象都选择了相对更大的个人利益。

然而,当与整个小组分享时,实验对象更倾向于选择均等或更小的个人利益,以期达到更平等和公平的结果。

4. 实验二:合作与竞争的影响为了探讨合作与竞争对社会偏好的影响,我们设计了第二个实验。

实验对象被分为两组,每组人数均为40人。

第一组实验对象参与了一个合作游戏,要求他们在合作的情况下获得尽可能高的总利益。

结果显示,大部分实验对象在合作游戏中倾向于做出社会福利最大化的决策,而不是仅追求个人利益的最大化。

相比之下,第二组实验对象参与了一个竞争游戏,结果显示,大部分实验对象更加关注自身利益,做出了更加自私的决策。

这表明合作与竞争对社会偏好有显著的影响。

5. 实验三:文化差异对社会偏好的影响为了进一步探讨文化差异对社会偏好的影响,我们进行了实验三。

我们选取了两个具有明显文化差异的群体,分别是中国和美国的大学生。

实验要求参与者在个人选择和社会选择之间进行权衡。

结果显示,中国大学生更倾向于选择社会福利最大化的决策,而美国大学生在选择个人利益最大化的决策上更加倾向于自私。

The Ultimatum Game and Fairness 作者: 陈叶烽[1,2]

作者机构: [1]浙江大学经济学院,310027;[2]浙江大学跨学科社会科学研究中心,310027出版物刊名: 南方经济

页码: 81-86页

年卷期: 2014年 第6期

主题词: 最后通牒博弈实验;公平感;社会偏好

摘要:作为行为博弈的代表性实验之一,最后通牒实验中提议者公平分配方案的提议行为和响应者对不公平分配方案的拒绝行为表明人们具有超越经济人自利的公平感。

本文围绕最后通牒实验。

简要梳理了最后通牒实验的渊源、争议及其相应发展,同时对最后通牒实验中的公平感及其神经基础做了简单介绍,最后针对公平感背后的经济学解释介绍了一个实验研究。

反社会行为与社会偏好的逆转:一个实验研究刘璐【期刊名称】《浙江社会科学》【年(卷),期】2015(0)8【摘要】相比于已经得到广泛讨论的亲社会行为和偏好,与之相对的反社会行为和偏好并没有得到研究者足够的重视。

借助一个经过修改的、纳入了负选项的两阶段独裁者博弈,本文探讨了社会偏好及反社会偏好在原初状态下的分布、在两个阶段间的变化及其可能原因。

结果显示,在原初状态上,大多数被试会表现出明显的社会偏好,其中极少数被试有表现出恶意偏好;不过,被试对反社会行为的需求,不管是行为的倾向还是行为的量级,均会因为受到伤害而显著增加。

社会偏好理论和意图互惠理论均无法解释这种行为分布的变化,而引入情感本身则可以提供一个更为直接的解释。

本文的结论是,反社会行为的发生并非偶然,感知到不公的对待进而需要发泄不满情感是一种直接的动因。

这意味着,在这种行为的治理策略选择上,关注行为情感动因的路径如社会救助值得成为政策制定者的优选项。

【总页数】10页(P4-13)【关键词】社会偏好;反社会行为;不公;恶意【作者】刘璐【作者单位】浙江大学经济学院【正文语种】中文【中图分类】D917【相关文献】1.农民生育偏好与行为:社会解构模型——对当今部分农民生育偏好及行为逆变的一个解释 [J], 邓大才2.体育运动中的利社会行为和反社会行为研究——执教风格、动机、道德推脱的作用 [J], 薛誉3.超越经济人的社会偏好理论:一个基于实验经济学的综述 [J], 陈叶烽;叶航;汪丁丁4.青少年反社会行为的社会学控制研究 [J], 王中原5.青少年心理行为问题的体育矫正实验研究——体育集体项目对青少年过激行为和反社会行为的矫正 [J], 王富印因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

Social Role, Heterogenous Preferences and Public

Goods Provision

作者: 周业安[1];连洪泉[1,2];陈叶烽[3];左聪颖[1];叶航[3]

作者机构: [1]中国人民大学经济学院,100872;[2]汕头大学公共管理系515063;[3]浙江大学经济学院、浙江大学跨学科社会科学研究中心,310027

出版物刊名: 经济研究

页码: 123-136页

年卷期: 2013年 第1期

主题词: 公共品实验;异质性;身份

摘要:本文通过两阶段公共品博弈测度出个体社会偏好类型,研究个体社会偏好异质类型的分布规律和社会角色影响公共品自愿供给水平的直接效应和间接效应。

实验研究发现:个体社会偏好存在异质性;搭便车行为和条件性合作者的自我服务偏向是公共品自愿供给的两大特征事实,两者对于公共品自愿供给水平有着至关重要的决定性作用。

分析结果表明个体社会偏好的异质类型会显著影响公共品自愿供给水平,而性别和学生干部等社会角色存在显著差异的个体异质类型分布,由此间接地影响公共品自愿供给水平。

与此同时,不同的社会角色也会直接影响公共品自愿供给水平。

实验分析结果证实并且揭示社会角色影响公共品自愿供给水平的直接影响效应和间接渠道效应。

比较视野下拉美超越发展理论的绿色经济主张及其当代启思刘琦

【期刊名称】《鄱阳湖学刊》

【年(卷),期】2024()2

【摘要】超越发展理论从一种“泛绿的”生态观出发,对拉丁美洲的原材料出口导向型经济发展模式提出批判,着重探讨了中左翼政府上台执政后榨取主义发展模式依然持续的原因,并在此基础上提出了拉美地区超越发展困境的激进替代方案。

超越发展理论当前还面临着诸多不足或挑战,因而不宜过分强调其成熟性和实践变革意义。

对于中国社会主义生态文明建设而言,超越发展理论对拉美激进“红绿”变革愿景的探讨与实践推动,有助于我们更深刻地把握社会主义生态文明理论及其政治意涵,尤其是经济社会发展方式绿色转型的前提性和重要性,以及实现此种转型对于重塑国际经济政治格局的现实意义。

【总页数】15页(P6-19)

【作者】刘琦

【作者单位】北京师范大学马克思主义学院

【正文语种】中文

【中图分类】G63

【相关文献】

1.马克思生态哲学视野下的绿色发展:理论渊源和现代启示

2.社会不和谐的教训--比较视野下的拉美经济、社会发展

3.绿色发展视域下环境保护与经济发展的关系

研究——基于马克思主义与生态马克思主义的绿色发展思想之比较4.评《比较视野下对当代中国马克思主义政治经济学研究的新探索》

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。