高考第一轮复习——文言文专题(简)

- 格式:ppt

- 大小:2.56 MB

- 文档页数:151

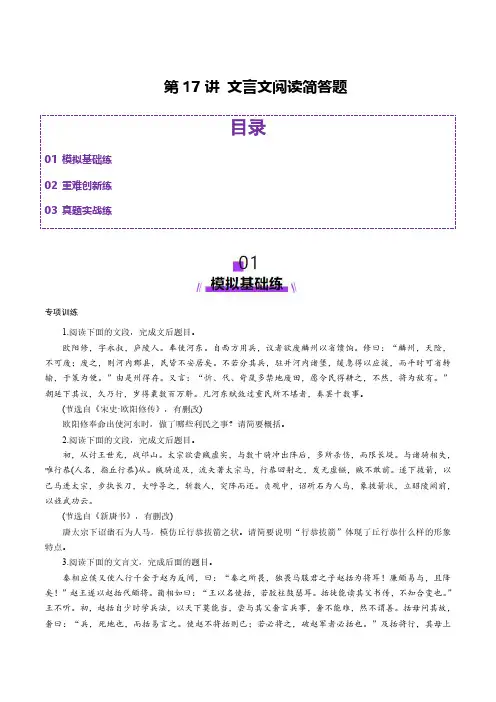

第17讲文言文阅读简答题专项训练1.阅读下面的文段,完成文后题目。

欧阳修,字永叔,庐陵人。

奉使河东。

自西方用兵,议者欲废麟州以省馈饷。

修曰:“麟州,天险,不可废;废之,则河内郡县,民皆不安居矣。

不若分其兵,驻并河内诸堡,缓急得以应援,而平时可省转输,于策为便。

”由是州得存。

又言:“忻、代、岢岚多禁地废田,愿令民得耕之,不然,将为敌有。

”朝廷下其议,久乃行,岁得粟数百万斛。

凡河东赋敛过重民所不堪者,奏罢十数事。

(节选自《宋史·欧阳修传》,有删改)欧阳修奉命出使河东时,做了哪些利民之事?请简要概括。

2.阅读下面的文段,完成文后题目。

初,从讨王世充,战邙山。

太宗欲尝贼虚实,与数十骑冲出阵后,多所杀伤,而限长堤。

与诸骑相失,唯行恭(人名,指丘行恭)从。

贼骑追及,流矢著太宗马,行恭回射之,发无虚镞,贼不敢前。

遂下拔箭,以己马进太宗,步执长刀,大呼导之,斩数人,突阵而还。

贞观中,诏斫石为人马,象拔箭状,立昭陵阙前,以旌武功云。

(节选自《新唐书》,有删改)唐太宗下诏凿石为人马,模仿丘行恭拔箭之状。

请简要说明“行恭拔箭”体现了丘行恭什么样的形象特点。

3.阅读下面的文言文,完成后面的题目。

秦相应侯又使人行千金于赵为反间,曰:“秦之所畏,独畏马服君之子赵括为将耳!廉颇易与,且降矣!”赵王遂以赵括代颇将。

蔺相如曰:“王以名使括,若胶柱鼓瑟耳。

括徒能读其父书传,不知合变也。

”王不听。

初,赵括自少时学兵法,以天下莫能当,尝与其父奢言兵事,奢不能难,然不谓善。

括母问其故,奢曰:“兵,死地也,而括易言之。

使赵不将括则已;若必将之,破赵军者必括也。

”及括将行,其母上书,言括不可使。

王曰:“何以?”对曰:“始妾事其父,时为将,身所奉饭而进食者以十数,所友者以百数,王及宗室所赏赐者,尽以与军吏士大夫;受命之日,不问家事。

今括一旦为将,东乡而朝,军吏无敢仰视之者;王所赐金帛,归藏于家,而日视便利田宅可买者买之。

王以为如其父,父子异心,愿王勿遣!”王曰:“母置之,吾已决矣!”母因曰:“即如有不称,妾请无随坐。

2024届高考语文第一轮文言文专项复习——元史的合称,社是土地神,稷是五谷神。

后来代指国家。

,起授成都军民经略使。

至元七年,时议以勋旧之(1)左右劝元振曰:“事势如此,宜思变通,整本非吾人,与俱死,无益也。

”(2)时议以勋旧之家事权太重,宜稍裁抑,遂降为成都副万户。

答案1、A“率先士卒”是成语,之间不可断开;“执”的宾语为“桴鼓”,所以在“鼓”后断开,排除CD;“禁”的内容应是“焚庐舍杀降民”(宾语),所以在“民”后断开,排除B。

整句话的翻译为:他亲自指挥战斗,作战时将领亲自带头,冲在士兵前面,五战五捷;禁止士卒焚烧百姓房屋、杀害降民,凡到一处便宣布朝廷恩德,人民全部安居无事。

2.A“帝王的谥号一般由朝廷赐予,臣下的谥号则由礼官议上”错误。

帝王的谥号一般由礼官议上,臣下的谥号由朝廷赐予。

3.D“费寅因私人恩怨而告廉希宪、王文统图谋不轨”错误,从“蜀人费寅以私憾诬廉希宪、商挺在京兆有异志者九事”可知,费寅告的是廉希宪、商挺。

4.(1)良弼规划有方法,事情有时受到牵制,就请示于王府。

(2)(皇帝)得到王文统与李璮来往(暗中)勾结的书信,更加怀疑这二人有二心,严厉谴责良弼,甚至要割他的舌头。

参考译文:赵良弼,字辅之,足智多谋,起初通过科举考中进士,在赵州教授。

世祖即位前就召见过他,应对符合上意。

正值设立邢州安抚司,升良弼为幕长。

邢州很久没有贤能的官吏,并且处在交通要道之地,来往使臣很多,很多百姓逃亡离开。

良弼规划有方法。

事情有时受到牵制,就请示于王府。

经过一年,去王府往返共六次,请示的事情没有不被允许的。

己未七月,世祖南征,召赵良弼参议元帅府事。

他亲自指挥战斗,作战时将领亲自带头,冲在士兵前面,五战五捷;禁止士卒焚烧百姓房屋、杀害降民,凡到一处便宣布朝廷恩德,人民全部安居无事。

听到宪宗驾崩,世祖北还京师,良弼陈奏当前应办政务十二事,件件都有依据。

庚申年,良弼总共五次上书劝世祖即皇帝位,说:“现如今朝廷内外都希望大王您早日登基即位,来安定天下,时事形势像这样,怎么能够容许犹豫不决呢,关系到国家安危,形势紧迫。

2025高考语文一轮复习——文言文阅读专题知识梳理一、考查形式多以选择、简答的形式考查。

一般考查实词、虚词、文言断句、古代文化常识、筛选概括信息、翻译等。

二、知识讲解(一)五类常考实词1.通假字所谓通假,就是两字通用或这个字借用为那个字。

它的分类如下:(1)通用字:两个读音相同或相近、意义也相通的字,古代可以写这个,也可以写那个。

例:《烛之武退秦师》中“失其所与,不知”的“知”就是“智”的意思,“知”和“智”这两个字在古代是通用的,现代一般认为“知”通“智”。

(2)假借字:两个读音相同或相近、意义毫不相干的字,古代有时也可以借代。

例:《鸿门宴》中“旦日不可不蚤自来谢项王”的“蚤”,本义是跳蚤,因为它和“早”的读音相同,被借用了“早”的意义。

“早”是本字,“蚤”是假借义,“蚤”是“早”的假借字,“蚤”通“早”。

(3)古今字:一个汉字(古字)原有几个意义,后为区别,另造一个新字(今字)来表示其中的一个或几个意义。

例:《师说》中“师者,所以传道受业解惑也”的“受”字是古字,“授”是今字。

2.一词多义一词多义现象在文言文中相当普遍。

把握一词多义,要注意了解词的本义、引申义、比喻义和假借义。

词的本义,就是词的本来意义,即词产生时的最初的根本的意义。

如“道”的本义是“路途、道路”。

词的引申义,就是词由本义派生出的与本义相关的其他意义。

如“道”的引申义为“方向、方法、道理”。

词的比喻义,就是词建立在比喻基础上所产生的意义。

如“爪牙”的本义是“鸟兽的爪子和牙齿”,比喻义是“得力的帮手或武士”,现在属贬义词。

3.古今异义古今异义是指古今字形相同而意义和用法不同的词语。

这种意义和用法的差异是在语言的演变过程中形成的,大致包括词意扩大、词意缩小、词意转移、词意强化、感情色彩变化几种。

(1)词义扩大:古义的范围小于今义。

如“中国”,古义指“中原地区”,今义指“整个中国”。

(2)词义缩小:古义的范围大于今义,今义一般包含在古义之中。