方剂学理论临床应用

- 格式:docx

- 大小:24.58 KB

- 文档页数:9

六味地黄丸方剂学历史沿革及古代临床应用概况六味地黄丸方出宋·钱乙《小儿药证直诀·卷下》“地黄丸”条,其方药组成系将东汉张仲景《金匮要略》中的肾气丸减去炮附子、桂枝二味,并以熟地黄取代干地黄而成。

方中药物六味:熟地黄、山药、山茱萸、泽泻、牡丹皮、茯苓,原书用以治疗小儿肾怯失音、囟开不合、神气不足、目白睛多、面色咣白以及肾疳、骨疳、筋疳及肝疳等证。

此方自问世以来,由于组方严谨、配伍得当、疗效确切,故尔在中医临床被广泛应用。

时至今日,仍不失为一首让人耳熟能详的中医名方。

溯源中医方剂学发展,可以看出,历代医家在反复实践的基础之上,一方面,拓展了本方的临床适用范围:另一方面,以六味地黄丸为基础,随证化裁并创制出了许多行之有效的方剂,在祖国医学发展史上产生了深远的影响,成为方剂学百花园中一簇灿烂瑰丽的奇葩。

一、异病同治,广泛应用于临床各科有关六味地黄丸复方的功能与主治,从整体上看,可以认为该方的主要功效是滋阴补肾,主治一切慢性疾病过程中出现的肾阴亏损,或肝肾不足,或兼见阴虚火旺之证。

病人可以表现为腰膝酸软,小便淋漓,牙齿动摇,头晕目眩,耳鸣耳聋,健忘多梦,盗汗遗精,手足心热,病后低热,消渴引饮,骨蒸潮热,舌燥咽痛,以及小儿囟开不合,舌红少苔,脉沉细数等一系列症状。

如前所述,在宋·钱乙的《小儿药证直诀》中,六味地黄丸主要被运用于多种儿科疾病的临床治疗。

在宋·刘防所撰《幼幼新书》里,六味地黄丸可以治疗鹤节、慢惊风以及虚寒等多种儿科疾病。

至元代,六味地黄丸的临床应用已经超越了儿科的范围。

在朱震亨的门人及其私淑者所辑《丹溪心法》一书中,六味地黄丸被用于治疗咳嗽、小便不禁、虚损、淋证以及消渴等多种内科疾病。

在杜思敬所辑《济生拔粹》一书中,已经提到肾脏虚损,久病之后身体赢弱不堪,虚烦盗汗,骨蒸发热,肢体痿软,诸般血证,可以使用六味地黄丸。

至明代,六味地黄丸(汤)的临床应用范围又较以前有了进一步的拓展。

方剂学学习心得体会引言方剂学是中医药学中的重要学科之一,通过研究临床应用和制备方法,对中医方剂的理论和实践进行系统总结和归纳,为中医临床实践提供指导。

在我学习方剂学的过程中,我深刻认识到方剂学的重要性和复杂性。

下面我将结合自己的学习经历,分享一些方剂学学习的心得体会。

对方剂学的认识方剂学是中医学中的重要学科,它主要研究方剂的选择、组成和制备方法等内容。

通过学习方剂学,我们可以了解到不同方剂的药物组合和用药规律,能够更好地理解中医方剂的临床应用。

方剂学的学习不仅可以帮助我们提高临床治疗和方剂调配的能力,还能够增加我们的中医药知识储备。

学习方法在学习方剂学的过程中,我采用了一些有效的学习方法。

首先,我注重理论与实践相结合。

方剂学涉及到大量的方剂组成和药物配伍原则等理论知识,而这些知识只有通过实践才能真正理解和掌握。

因此,我利用实际案例和临床实习等机会,加强对方剂学的实践应用。

其次,我注重对比与总结。

方剂学涉及到大量的方剂和药物名词,容易产生混淆和记忆困难。

为了解决这个问题,我经常进行对比和总结。

例如,对于不同功效相似的方剂,我会将它们的组成和应用进行对比,找出它们之间的区别和联系,帮助我更好地理解和记忆。

最后,我注重实际应用与反思。

方剂学的学习不仅仅是为了应付考试,更重要的是为了提高临床实践能力。

因此,我在学习过程中注重实际应用和反思。

例如,在临床实习中,我会积极参与患者的治疗,尝试使用不同方剂进行治疗,并及时总结经验教训,不断改进和完善自己的方剂应用能力。

学习收获通过学习方剂学,我不仅对中医药方剂有了更深入的了解,还收获了许多宝贵的知识和经验。

首先,我掌握了方剂的组成原则。

方剂的组成原则是方剂学的基础,它包括药物配伍原则、剂量配伍原则等内容。

通过学习,我了解到方剂的组成不仅仅是单纯的药物配伍,还需要考虑药物的性味归经等因素,以及药物间的相互作用等因素。

其次,我对方剂的应用有了更深入的了解。

方剂在临床实践中的应用是方剂学的核心内容。

方剂学在中医诊疗中的作用有哪些中医作为我国传统医学的瑰宝,历经数千年的传承与发展,形成了一套独特而完整的理论体系和诊疗方法。

方剂学作为中医理论体系的重要组成部分,在中医诊疗中发挥着至关重要的作用。

方剂学是研究方剂的组方原理、配伍规律、临床应用等方面的一门学科。

它不仅是中医临床用药的重要依据,也是中医理论与实践相结合的桥梁。

首先,方剂学为中医诊疗提供了丰富的治疗方案。

中医强调辨证论治,即根据患者的症状、体征、脉象等综合因素,判断其病因、病机,然后制定相应的治疗方法。

而方剂学中收录了大量经过历代医家实践验证的有效方剂,这些方剂针对不同的病症和证候,有着明确的组方原则和用药规律。

比如,治疗感冒的银翘散、治疗咳嗽的止嗽散、治疗胃脘痛的良附丸等。

当医生面对患者的病症时,可以根据辨证结果,从方剂学的宝库中选择合适的方剂进行加减化裁,从而制定出个性化的治疗方案。

这种以方剂为基础的治疗方法,具有较高的针对性和有效性,能够提高临床疗效。

其次,方剂学有助于提高中医诊疗的准确性和规范性。

在中医诊疗过程中,医生需要根据患者的具体情况进行辨证论治,而方剂学中的方剂是在长期的临床实践中总结出来的经验结晶,具有明确的适应证和禁忌证。

医生通过学习方剂学,可以更加准确地把握方剂的应用指征,避免用药的盲目性和随意性。

同时,方剂学中的配伍规律和用药原则,也为医生在组方用药时提供了规范和指导,使中医诊疗更加科学、严谨。

再者,方剂学促进了中医理论的传承和发展。

方剂是中医理论的具体体现,每一首方剂都蕴含着中医的病因病机、治则治法等理论。

通过对方剂的研究和学习,不仅可以加深对中医理论的理解,还可以发现和总结中医理论在临床实践中的应用规律。

同时,随着时代的发展和临床实践的不断深入,新的病症不断出现,医家们在运用传统方剂的基础上,结合现代医学的理论和方法,不断创新和发展方剂,为中医理论的丰富和完善注入了新的活力。

此外,方剂学对于中药的合理应用也具有重要意义。

方剂学知识在临床应用中有哪些注意事项方剂学是研究方剂的组方原理、配伍规律、临床应用等内容的一门学科。

在临床实践中,合理运用方剂学知识可以提高治疗效果,但同时也需要注意一些关键事项,以确保方剂的安全有效应用。

首先,准确的辨证论治是方剂应用的基石。

中医强调辨证论治,即根据患者的症状、体征、舌象、脉象等综合信息,判断其病因、病机、病位和病性,然后选择合适的方剂。

如果辨证不准确,就可能导致方剂的误用,不仅无法治疗疾病,还可能加重病情。

例如,对于感冒患者,如果误将风寒感冒辨为风热感冒,使用了寒凉的方剂,可能会使寒邪闭郁体内,病情迁延不愈。

因此,临床医生必须具备扎实的中医理论基础和丰富的临床经验,才能准确辨证,选方用药。

其次,方剂的剂量和用法需要严格掌握。

方剂中的药物剂量往往会影响疗效和安全性。

在古代医籍中,方剂的剂量多以“两”“钱”等为单位,但现代临床中,多采用克为单位。

由于古今度量衡的差异,以及药物的品种、产地、炮制方法等不同,在确定剂量时需要综合考虑多种因素。

一般来说,对于病情较轻、体质较弱的患者,剂量宜小;病情较重、体质较强的患者,剂量可适当加大。

同时,方剂的用法也很重要,如煎服方法、服用时间、服用次数等。

有些方剂需要先煎、后下、包煎等特殊处理,以保证药效的充分发挥。

例如,附子等有毒药物需要先煎以降低毒性;薄荷等含挥发油的药物需要后下,以免有效成分散失。

再者,药物的炮制和配伍也需要特别关注。

炮制可以改变药物的性能和功效,如地黄生用清热凉血,熟用则滋阴补血。

在方剂中使用炮制后的药物,需要了解其炮制目的和作用。

配伍是方剂学的核心内容之一,合理的配伍可以增强药效、减轻毒副作用、适应复杂的病情。

但配伍不当也可能产生不良反应。

例如,“十八反”“十九畏”中所列举的药物禁忌配伍,在临床应用中应严格遵守。

同时,还要注意药物之间的相互作用,避免出现拮抗或协同过度的情况。

此外,患者的个体差异也不能忽视。

不同患者的年龄、性别、体质、基础疾病、过敏史等都会影响方剂的疗效和安全性。

《方剂学》特色简介方剂学是阐明和研究治法与方剂的理论及临床运用的学科,是中医学重要的基础学科之一。

本课程应安排在中医基础理论、中医诊断学、中药学之后进行。

方剂,是在辨证论治确定治法之后,选择合适的药物,酌定用量,按照组成结构的要求,妥善配伍而成,是临床辨证论治的主要工具之一。

一、方剂学的主要内容教材分为上、下两篇。

上篇是总论,重点介绍方剂学发展简史、治法与方剂以及方剂分类、组成和配伍、剂型、用法的基本知识;下篇各论,主要是根据治法、功用将方剂分为解表、泻下、和解、清热、温里、补益……等19类。

选入基础方、代表方以及临床常用方共362首,其中正方182首,附方180首。

最后还附有“常用中成药选录”、“方剂歌诀”和“方名索引”。

每类方剂分为概说、正方、小结、复习思考题四个部分。

概说的内容包括每类方剂的定义、治法、功用、适应范围、使用注意,以及这类方剂的适应证、临床特点、常用药物、配伍方法、代表方等。

正方内容有方名与出处、组成、用法、功用、主治、方解、运用、附方、文献摘要、临床报道、实验研究等项,小结内容是将每类方剂提纲挈领地予以综合、对比,分别各方的异同。

复习思考题,是根据本章方剂必须重点掌握的内容,培养独立思考、综合分析的能力。

二、方剂学的目的和任务方剂学则是研究和阐明治法与方剂的理论及其临床运用的一门学科,是中医学主要的基础学科之一。

方剂学的任务是通过一定数量常用方剂的讲授,引导学生掌握组方原理和配伍规律,培养学生分析、运用方剂以及临证组方的能力,并为学习中医临床课程奠定基础。

三、方剂学的作用中医临床治疗疾病,选药配伍组成方剂,是主要手段,而方剂学研究的内容,又是以中药学、中医基础理论、中医诊断学等前期基础学科的内容为基础的,因此,方剂学在中医基础学科和临床学科之间,起着重要的纽带和桥梁作用,是中医学理、法、方、药体系中的一大重要环节。

这就要求学生在学习时要善于联系已学基础学科的知识,互相印证,既能使已学的基础理论为加深理解本课程的内容服务,又能通过有目的的联系,进一步加深理解已学的基础理论,为今后学好临床各科打下坚实的基础。

中医方剂学在临床中的应用与探讨研究主题:中医方剂学在临床中的应用与探讨研究问题及背景:中医方剂学是中医药学的重要分支之一,研究方剂的组成和应用效果,对于提高中医临床治疗水平、推动中医药事业发展具有重要意义。

然而,在现代医学中,中医方剂学的应用面临一些问题与挑战,如药物标准化、方剂的疗效评价方法、方剂的安全性等。

因此,本研究旨在探索中医方剂学在临床中的应用,并提出相应的解决方案。

研究方案方法:本研究采用文献调研与实证研究相结合的方法,首先通过收集大量文献资料,对中医方剂学在临床中的应用进行梳理与总结,了解当前研究现状与存在的问题。

其次,采用实证研究的方法,结合临床实践经验,选择一定数量的病例进行观察,分析中医方剂在治疗过程中的临床疗效,并进行统计学分析,验证中医方剂治疗的有效性。

数据分析和结果呈现:基于搜集的文献资料,结合实证研究所得数据,进行数据分析和结果呈现。

其中,对于文献资料的分析,采用文献综述的形式,通过对文献的分析、总结与归纳,得出结论。

对于实证研究所得数据,采用统计学分析方法,运用SPSS等专业统计软件,对数据进行处理和分析,得出相应的统计结果,并采用图表等形式进行结果呈现。

结论与讨论:通过本研究,可以得出以下结论及开展相关讨论:中医方剂学在临床中具有重要的应用价值,可以有效改善患者的病情和生活质量;中医方剂学在临床应用过程中存在一些问题与挑战,如药物标准化、疗效评价方法等;解决中医方剂学应用中遇到的问题,可以通过加强药物标准化、建立多维度的疗效评价方法等手段来实现;中医方剂学在临床中的应用需要进一步推广与研究。

本研究通过系统的研究方案方法,对中医方剂学在临床中的应用与探讨进行了全面分析,提出了相关问题的解决方案,并得出一定的结论与讨论。

本研究具有一定的创新性,为中医方剂学在临床中的应用提供了一些有益的参考和建议。

如何运用方剂学理论指导中药配伍使用中药的配伍使用是中医治疗疾病的重要手段之一。

方剂学理论作为中医理论的重要组成部分,为中药的合理配伍提供了科学的指导。

通过深入理解方剂学理论,我们能够更好地把握中药配伍的规律和原则,提高临床用药的疗效和安全性。

方剂学理论中的君臣佐使是中药配伍的核心原则。

君药是方剂中针对主病或主证起主要治疗作用的药物,其药力居方中之首。

臣药是辅助君药加强治疗主病或主证的药物,或针对兼病或兼证起治疗作用。

佐药有佐助药、佐制药和反佐药之分。

佐助药协助君、臣药加强治疗作用,或直接治疗次要兼证;佐制药用以消除或减缓君、臣药的毒性或烈性;反佐药则是根据病情需要,与君药性味相反而又能在治疗中起相成作用。

使药有引经药和调和药之分,引经药能引领方中诸药至特定病所,调和药则能调和诸药的性能。

在实际的中药配伍中,首先要明确治疗的主证和主病,从而确定君药。

例如,对于外感风寒表实证,麻黄为君药,因其能发汗解表,宣肺平喘,解除风寒束表、肺气不宣的主要病机。

臣药的选择则要根据病情的复杂程度和兼证的情况。

若患者兼有咳嗽,可选用桂枝为臣药,既能助麻黄发汗解表,又能温通经脉,畅行营阴。

佐药的运用需要谨慎权衡。

如果君、臣药的药性较为峻猛,可能会损伤正气,此时就需要佐制药来缓和药性。

比如大黄牡丹汤中,大黄、牡丹皮等药苦寒泻下、清热凉血,但其药性较猛,容易损伤脾胃,故用桃仁活血破瘀,为佐制药,缓和苦寒之性。

而佐助药则能够增强方剂的整体疗效。

在银翘散中,金银花、连翘为君药,疏散风热、清热解毒,薄荷、牛蒡子辛凉解表,助君药疏散风热,为佐助药。

反佐药的使用相对较少,但在某些特殊情况下能起到意想不到的效果。

当疾病出现寒热格拒,即病邪深伏于里,而出现真寒假热或真热假寒的症状时,可适当使用反佐药。

使药在方剂中的作用也不可忽视。

引经药能引导方剂中的药物到达特定的病所,提高疗效。

如补中益气汤中,以升麻、柴胡为引经药,引诸药上行,升提下陷之中气。

方剂学理论在现代医药中的应用前景如何方剂学是中医药学中的重要组成部分,它是研究方剂的组方原理、配伍规律、临床应用等方面的一门学科。

随着现代医学的不断发展和人们对健康需求的日益提高,方剂学理论在现代医药中的应用前景备受关注。

方剂学理论有着悠久的历史和丰富的内涵。

它强调的是药物之间的相互配伍和协同作用,以达到治疗疾病、调节人体机能的目的。

传统的方剂是经过长期的临床实践和经验总结而成,其中蕴含着深刻的医学智慧。

在现代医药领域,方剂学理论的应用具有多方面的优势。

首先,方剂学注重整体观念,将人体视为一个有机的整体,而不仅仅是针对局部的症状进行治疗。

这种整体观念与现代医学系统生物学的理念不谋而合。

系统生物学强调从整体的角度研究生物体的生理和病理过程,通过分析基因、蛋白质、代谢物等多个层面的相互作用来理解生命现象。

方剂学中的复方药物组合可以同时作用于多个靶点,调节人体的多个生理系统,从而更全面地治疗疾病。

其次,方剂学的配伍理论为现代药物研发提供了新的思路。

传统方剂中的药物配伍讲究君臣佐使,通过不同药物的协同作用来增强疗效、降低毒性。

现代药物研发中,也可以借鉴这种配伍思路,开发出更有效的复方药物。

例如,在治疗心血管疾病方面,一些复方中药制剂通过多种成分的协同作用,能够改善心血管功能、调节血脂、抗血小板聚集等,取得了较好的临床效果。

再者,方剂学中的药物炮制和剂型理论也具有重要的应用价值。

药物的炮制可以改变其药性和功效,提高药物的安全性和有效性。

现代制药工艺中,可以借鉴传统的炮制方法,对药物进行加工处理,以获得更好的治疗效果。

此外,方剂学中的剂型多样,如汤剂、丸剂、散剂等,不同的剂型具有不同的特点和适用范围。

现代药物制剂的研发可以从中汲取灵感,开发出更加便捷、高效的药物剂型。

然而,方剂学理论在现代医药中的应用也面临一些挑战。

一方面,方剂学的理论体系较为复杂,其中的一些概念和原理难以用现代科学语言进行准确的阐释和描述。

方剂学在中医临床实践中的应用有哪些特点中医方剂学是中医学的重要组成部分,是研究方剂的组方原理、配伍规律、临床应用等内容的一门学科。

在中医临床实践中,方剂学的应用具有诸多特点,这些特点使得中医能够有效地治疗各种疾病,为患者带来康复的希望。

方剂学应用的一个显著特点是遵循辨证论治的原则。

中医认为,疾病的发生和发展是由于人体内部阴阳失衡、气血失调、脏腑功能紊乱等原因所致。

因此,在治疗疾病时,必须根据患者的具体症状、体征、舌象、脉象等进行综合分析,判断其病因、病机,然后确立相应的治法,再选择合适的方剂进行治疗。

例如,对于外感风寒表实证,表现为恶寒发热、无汗、头痛身痛、脉浮紧等症状,中医会采用发汗解表、宣肺平喘的治法,选用麻黄汤进行治疗;而对于外感风寒表虚证,表现为恶风、发热、汗出、脉浮缓等症状,则会采用解肌发表、调和营卫的治法,选用桂枝汤进行治疗。

这种辨证论治的原则,使得方剂的应用具有很强的针对性,能够因人而异,因病而异,从而提高治疗效果。

方剂的配伍也是其在临床应用中的重要特点之一。

方剂不是简单的药物堆砌,而是按照一定的组方原则和配伍规律组合而成。

其中,君、臣、佐、使是方剂配伍的基本结构。

君药是针对主病或主证起主要治疗作用的药物;臣药是辅助君药加强治疗作用,或针对兼病或兼证起治疗作用的药物;佐药有佐助、佐制、反佐三种含义,佐助药是协助君、臣药加强治疗作用,或直接治疗次要症状的药物,佐制药是制约君、臣药的峻烈之性,或减轻、消除其毒性的药物,反佐药是在病重邪甚,可能拒药时,配用与君药性味相反而又能在治疗中起相成作用的药物;使药有引经和调和的作用,引经药能引导方中诸药直达病所,调和药能调和诸药的性能。

通过这种合理的配伍,方剂能够发挥协同作用,增强药效,减少毒副作用,适应复杂多变的病情。

方剂学在临床应用中的另一个特点是注重药物的剂量和炮制。

同一种药物,剂量不同,其功效和主治也可能不同。

例如,大黄小剂量有泻下通便的作用,大剂量则有清热泻火、凉血解毒的作用。

方剂学在中医临床实践中的创新应用有哪些中医方剂学是一门古老而深邃的学科,承载着历代医家的智慧和经验。

在当今的中医临床实践中,方剂学不断与时俱进,展现出诸多创新应用,为患者带来了更有效的治疗方案。

一、经方的拓展应用经方,是指汉代以前经典医药著作中记载的方剂,如《伤寒杂病论》中的方剂。

这些经方历经千年实践验证,疗效确切。

然而,在现代临床中,医家们不再局限于原方原用,而是根据病情和患者体质进行拓展应用。

以桂枝汤为例,原方用于治疗外感风寒表虚证。

但现代医家通过加减化裁,将其用于治疗多种疾病。

如加入活血化瘀药,可用于治疗冠心病、心绞痛等心血管疾病;加入祛风除湿药,可用于治疗风湿性关节炎等痹证。

又如麻黄汤,本为发汗解表之峻剂,现代常用于治疗急性肾炎水肿,通过宣肺利水达到消肿的目的。

二、时方的创新运用时方是指宋元以来的方剂。

随着时代的变迁和疾病谱的改变,时方的应用也在不断创新。

像六味地黄丸,原是滋补肝肾之阴的代表方。

如今,在此基础上加减衍化出知柏地黄丸、杞菊地黄丸、麦味地黄丸等,分别侧重于滋阴降火、养肝明目、滋肾敛肺,以适应不同的病症。

还有补中益气汤,原用于治疗脾胃气虚、中气下陷证。

现代临床将其用于治疗胃下垂、子宫脱垂、重症肌无力等多种中气下陷所致的疾病,并结合现代药理研究,对药物剂量和配伍进行调整,提高了疗效。

三、古方新用一些古代的方剂,在现代被发现了新的用途。

安宫牛黄丸,原本是治疗温热病邪内陷心包证的急救方。

如今,在中风昏迷、颅脑损伤等急危重症的治疗中发挥了重要作用。

逍遥散,原用于肝郁血虚脾弱证,现在常用于治疗抑郁症、焦虑症等精神心理疾病。

四、方剂与现代科技结合现代科技的发展为方剂学的创新应用提供了新的途径。

在药物提取方面,采用先进的提取工艺,提高了方剂中有效成分的纯度和含量,增强了药效。

例如,通过超临界流体萃取技术提取中药中的有效成分,制成新的剂型,如注射剂、滴丸等,提高了药物的生物利用度和起效速度。

在方剂的质量控制方面,利用现代分析技术,如高效液相色谱、气相色谱等,对方剂中的成分进行定性和定量分析,确保方剂的质量稳定和可控。

2024年方剂学学习体会2024年,我作为一名学习方剂学的学生,经历了许多宝贵的学习经验和体会。

方剂学是中医学中非常重要的一门学科,通过研究和学习方剂,我深入了解了方剂的应用原理和临床疗效。

在这篇文章中,我将分享一些我在学习方剂学过程中的体会和收获。

首先,学习方剂学让我对中药有了更深入的认识。

通过学习方剂学,我逐渐了解了中药的性味归经、功效作用等方面的知识。

我学会了识别和辨别各种中药材,并了解了它们的药性与应用。

这不仅丰富了我的中药知识,也为我将来临床实践中的方剂应用提供了基础。

其次,学习方剂学让我更加了解中医诊断治疗的方法。

方剂是中医治疗的核心,学习方剂学就是学习如何根据不同病症的特点,配伍合理的中药材,制成适应病情的方剂。

在学习过程中,我学会了中医辨证论治的思维方式,明白了在中医诊疗中,病因、病机、病变的相互关系及作用规律的重要性。

这让我对中医的整体观念有了更深的认识,也为我将来临床实践提供了指导。

另外,学习方剂学也让我关注到了方剂的临床应用。

方剂是中医治疗疾病的药物组合,它以其丰富的经验和疗效取得了许多临床实践中的成功。

通过学习各种方剂的配伍原则和临床应用经验,我能更好地理解其应用的原理和疗效。

例如,学习了《伤寒杂病论》中的方剂,我了解到不同疾病有不同的治疗方法和药物组合,这为我将来在临床中遇到各种疾病时提供了思路和方法。

同时,学习方剂学还加深了我对中医药文化的认识和理解。

中医药文化源远流长,世界上独具特色。

通过学习方剂学,我了解到中医药学是中国传统文化的一部分,它与中医学的其他学科和理论相互联系,构成了中医药学的完整体系。

在学习过程中,我还了解到了方剂的历史渊源和文化背景,以及方剂在古代文化中的重要地位。

这让我更加珍视中医药传统文化的宝贵遗产,也为我更好地传承和发展中医药事业提供了动力。

最后,学习方剂学给我提供了机会和平台锻炼自己的研究能力和创新思维。

方剂学是一个不断发展和探索的领域,每个方剂学者都有机会为中医药事业作出自己的贡献。

方剂学教学大纲(二)引言:方剂学是中医学中的重要学科之一,主要研究中药方剂的组方原则、配伍禁忌和应用等内容。

方剂学教学是培养中医药专业学生临床应用中药方剂的关键课程之一。

本大纲旨在明确方剂学教学的目标和要求,规范教学内容和教学方法,以提高学生的方剂学知识和实践能力。

一、方剂学基础知识1. 方剂学的定义与发展历程2. 方剂学的研究内容和学科体系3. 方剂学的基本概念和术语4. 方剂学的分类及其特点5. 方剂的命名方法和规范要求二、方剂学的组方原则1. 方剂的组方原则与理论基础2. 方剂的组方规律及其应用3. 方剂的药物组成和比例关系4. 方剂的药物性味组合和作用特点5. 经典方剂的特点和应用研究进展三、方剂学的配伍禁忌1. 方剂中药的类型和配伍规则2. 方剂中药的禁忌与相克问题3. 方剂中药的相宜与相互协同作用4. 方剂中药的适用病证和禁忌症5. 方剂中药的毒性与副作用防范措施四、方剂学在临床应用中的实践1. 方剂学在中医临床中的地位与作用2. 方剂学的实践案例及临床应用3. 方剂学在中医治疗常见病症中的实践4. 方剂学在中药调养与康复中的实践5. 方剂学在新药开发和研究中的实践五、方剂学教学的方法与考核1. 方剂学教学方法的选择与设计2. 方剂学教学资源和工具的应用3. 方剂学理论与实践的结合4. 方剂学教学考核的方法与标准5. 方剂学教学的改革与创新结语:通过对方剂学教学大纲的概述和正文内容的详细阐述,将有助于学生全面了解方剂学的基础知识、组方原则、配伍禁忌、临床应用实践以及教学方法与考核等方面的内容。

方剂学教学旨在培养学生的方剂学知识和实践能力,提高临床用药的准确性和有效性,以满足中医药事业发展对人才的需求。

《方剂学理论临床应用》考试大纲及样题方剂学是研究的中医方剂理论和临床应用的课程,是中医药学各专业的专业基础课,也是中医基础与临床的桥梁课程。

中医学本科、七年制学生通过本课程的学习,已掌握方剂学的基本理论和常用方剂的功效性能、应用理论和知识技能。

《方剂学临床应用》考纲是根据临床对本课程的要求而专为进入临床实习前的学生所制定。

考纲要求明确,实用可行,范围清晰。

按照考纲要求复习,有助于提高临床实习的质量,使学生早日成为合格的实用型中医专业人材。

一、前言【考纲目的】通过复习,使学生掌握方剂学的基本理论和临床常用方剂的功效主治、应用方法、使用注意等内容,为临床各科实习奠定专业基础。

【考纲要求】本考纲为中医学专业学生小学期实践考试所设,通过方剂学课程的复习,要求掌握常用方剂的分类、组成、功效、用法及使用注意,其中同时考察学生灵活运用方剂学知识的能力。

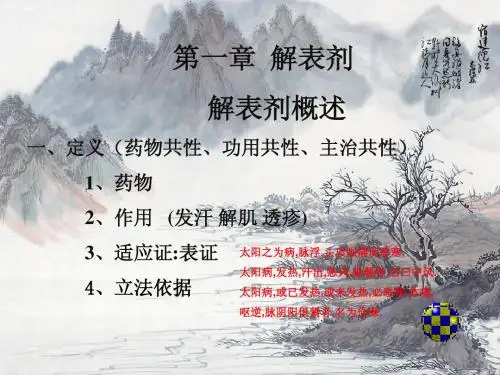

二、考纲要求和内容上篇总论一:方剂与治法方剂与治法的关系常用治法二:方剂的组成与变化方剂的组成原则方剂的变化形式下篇各论第一章解表剂概述解表剂的适用范围及应用注意事项第一节:辛温解表麻黄汤、桂枝汤、小青龙汤的组成药物、功用、主治证候、配伍意义及化裁运用九味羌活汤、香苏散、止嗽散的组成药物、功用、主治证候及配伍意义第二节:辛凉解表银翘散的组成药物、功用、主治证候及配伍意义麻黄杏仁甘草石膏汤的功用、主治证候及配伍意义桑菊饮、柴葛解肌汤、升麻葛根汤的组成药物、功用及主治证候第三节:扶正解表败毒散、参苏饮、加减葳蕤汤的组成药物、功用、主治证候及配伍意义麻黄细辛附子汤的功用及主治证候第二章泻下剂概述泻下剂的适用范围及应用注意事项第一节:寒下大承气汤的组成药物、功用、主治证候、配伍意义及化裁运用大陷胸汤的组成药物、功用及主治证候第二节:温下温脾汤的组成药物、功用、主治证候及配伍意义大黄附子汤的功用及主治证候第三节:润下麻子仁丸、济川煎的组成药物、功用及主治证候第四节:逐水十枣汤的组成药物、功用、主治证候、服用方法及其意义第五节:攻补兼施黄龙汤的组成药物、功用、主治证候及配伍意义第三章和解剂概述和解剂的适用范围第一节:和解少阳小柴胡汤、大柴胡汤的组成药物、功用、主治证候、配伍意义及化裁运用蒿芩清胆汤、达原饮的组成药物、功用及主治证候第二节:调和肝脾四逆散、逍遥散的组成药物、功用、主治证候、配伍意义及化裁运用痛泻要方的组成药物、功用、主治证候及配伍意义第三节:调和肠胃半夏泻心汤的组成药物、功用、主治证候、配伍意义及化裁运用第四章清热剂概述清热剂的适用范围及应用注意事项第一节:清气分热白虎汤的组成药物、功用、主治证候、配伍意义及化裁运用竹叶石膏汤的组成药物、功用、主治证候及配伍意义第二节:清营凉血清营汤的组成药物、功用、主治证候、配伍意义及化裁运用犀角地黄汤的组成药物、功用、主治证候及化裁运用第三节:清热解毒凉膈散、普济消毒饮、防风通圣散的组成药物、功用、主治证候及配伍意义黄连解毒汤、清瘟败毒饮的组成药物、功用、主治证候及化裁运用第四节:清脏腑热龙胆泻肝汤、左金丸、清胃散、玉女煎、芍药汤、白头翁汤的组成药物、功用、主治证候及配伍意义葛根黄芩黄连汤的功用、主治证候及配伍意义导赤散、泻白散的组成药物、功用及主治证候第五节:清虚热青蒿鳖甲汤、清骨散、当归六黄汤的组成药物、功用及主治证候第五章祛暑剂祛暑剂的适应范围清络饮、香薷散、六一散、新加香薷饮、桂苓甘露散、清暑益气汤(《温热经纬》)的功用及主治证候第六章温里剂概述温里剂的适用范围及应用注意事项第一节:温中祛寒理中丸、小建中汤的组成药物、功用、主治证候、配伍意义及化裁运用吴茱萸汤、大建中汤的组成药物、功用及主治证候第二节:回阳救逆四逆汤的组成药物、功用、主治证候、配伍意义及化裁运用回阳救急汤的功用及主治证候第三节:温经散寒当归四逆汤、黄芪桂枝五物汤的组成药物、功用、主治证候及配伍意义第七章补益剂概述补益剂的适用范围及应用注意事项第一节:补气四君子汤的组成药物、功用、主治证候、配伍意义及化裁运用参苓白术散、补中益气汤、玉屏风散、完带汤、生脉散的组成药物、功用、主治证候及配伍意义第二节:补血四物汤的组成药物、功用、主治证候、配伍意义及化裁运用当归补血汤、归脾汤的组成药物、功用、主治证候及配伍意义第三节:气血双补炙甘草汤的组成药物、功用、主治证候及配伍意义八珍汤的组成药物、功用、主治证候及化裁运用第四节:补阴六味地黄丸的组成药物、功用、主治证候、配伍意义及化裁运用大补阴丸、一贯煎的组成药物、功用、主治证候及配伍意义左归丸的功用及主治证候第五节:补阳肾气丸的组成药物、功用、主治证候、配伍意义及化裁运用右归丸的功用及主治证候第六节:阴阳双补地黄饮子、龟鹿二仙胶的组成药物、功用、主治证候及配伍意义七宝美髯丹的功用及主治证候第八章固涩剂概述固涩剂的适用范围及应用注意事项第一节:固表止汗牡蛎散的组成药物、功用、主治证候及配伍意义第二节:敛肺止咳九仙散的组成药物、功用及主治证候第三节:涩肠固脱真人养脏汤、四神丸的组成药物、功用、主治证候及配伍意义第四节:涩精止遗桑螵蛸散的组成药物、功用、主治证候及配伍意义金锁固精丸的功用及主治证候第五节:固崩止带固冲汤的组成药物、功用及主治证候易黄汤的功用及主治证候第九章安神剂概述安神剂的适用范围及应用注意事项第一节:重镇安神朱砂安神丸的组成药物、功用、主治证候及配伍意义第二节:滋养安神酸枣仁汤、天王补心丹的组成药物、功用、主治证候及配伍意义甘麦大枣汤的功用及主治证候第十章开窍剂概述开窍剂的适用范围及应用注意事项第一节:凉开安宫牛黄丸、紫雪、至宝丹的功用及主治证候第二节:温开苏合香丸的组成药物、功用、主治证候及配伍意义第十一章理气剂概述理气剂的适用范围及应用注意事项第一节:行气越鞠丸、半夏厚朴汤、枳实薤白桂枝汤的组成药物、功用、主治证候及配伍意义金铃子散、厚朴温中汤、天台乌药散、暖肝煎的组成药物、功用及主治证候第二节:降气苏子降气汤、定喘汤、旋覆代赭汤的组成药物、功用、主治证候及配伍意义小半夏汤、橘皮竹茹汤、丁香柿蒂汤的组成药物、功用及主治证候第十二章理血剂概述理血剂的适用范围及应用注意事项第一节:活血祛瘀活血祛瘀剂的基本配伍规律桃核承气汤、血府逐瘀汤、复元活血汤、补阳还五汤、温经汤、生化汤的组成药物、功用、主治证候及配伍意义失笑散、桂枝茯苓丸、鳖甲煎丸、七厘散的功用及主治证候通窍活血汤、膈下逐瘀汤、少腹逐瘀汤、身痛逐瘀汤的组成药物、功用及主治证候第二节:止血止血剂的基本配伍规律咳血方、小蓟饮子、槐花散、黄土汤的组成药物、功用、主治证候及配伍意义十灰散的功用及主治证候第十三章治风剂概述治风剂的适用范围及应用注意事项第一节:疏散外风消风散、川芎茶调散的组成药物、功用、主治证候及配伍意义大秦艽汤、牵正散、玉真散的组成药物、功用及主治证候小活络丹的功用及主治证候第二节:平熄内风羚角钩藤汤、镇肝熄风汤、天麻钩藤饮、大定风珠的组成药物、功用、主治证候及配伍意义第十四章治燥剂概述治燥剂的适用范围及应用注意事项第一节:轻宣润燥杏苏散、清燥救肺汤的组成药物、功用、主治证候及配伍意义桑杏汤的组成药物、功用及主治证候第二节:滋阴润燥百合固金汤、麦门冬汤的组成药物、功用、主治证候及配伍意义养阴清肺汤、益胃汤、增液汤的组成药物、功用及主治证候第十五章祛湿剂概述祛湿剂的适用范围及应用注意事项第一节:燥湿和胃平胃散、藿香正气散的组成药物、功用、主治证候及配伍意义第二节:清热祛湿茵陈蒿汤、三仁汤的组成药物、功用、主治证候及配伍意义八正散、甘露消毒丹、连朴饮的组成药物、功用及主治证候二妙散、当归拈痛汤的功用及主治证候第三节:利水渗湿五苓散、猪苓汤、防己黄芪汤的组成药物、功用、主治证候及配伍意义五皮散的组成药物、功用及主治证候第四节:温化寒湿真武汤、实脾散的组成药物、功用、主治证候及配伍意义苓桂术甘汤的功用、主治证候及配伍意义萆薢分清饮的组成药物、功用及主治证候第五节:祛风胜湿羌活胜湿汤、独活寄生汤的组成药物、功用及主治证候第十六章祛痰剂概述祛痰剂的适用范围及基本配伍规律第一节:燥湿化痰二陈汤的组成药物、功用、主治证候、配伍意义及化裁运用温胆汤、茯苓丸的组成药物、功用及主治证候第二节:清热化痰清气化痰丸、小陷胸汤的组成药物、功用及主治证候滚痰丸的功用及主治证候第三节:润燥化痰贝母瓜蒌散的组成药物、功用、主治证候及配伍意义第四节:温化寒痰苓甘五味姜辛汤、三子养亲汤的功用及主治证候第五节:化痰熄风半夏白术天麻汤的组成药物、功用、主治证候及配伍意义定痫丸的组成药物、功用及主治证候第十七章消食剂概述消食剂的适用范围及应用注意事项第一节:消食化滞保和丸的组成药物、功用、主治证候及配伍意义枳实导滞丸、木香槟榔丸的组成药物、功用及主治证候第二节:健脾消食健脾丸、枳实消痞丸的组成药物、功用、主治证候及配伍意义第十八章驱虫剂乌梅丸的组成药物、功用、主治证候及配伍意义第十九章涌吐剂瓜蒂散的组成药物、功用及主治证候第二十章治疡剂概述治疡剂的适用范围及应用注意事项第一节:散结消痈仙方活命饮、阳和汤的、大黄牡丹汤组成药物、功用、主治证候及配伍意义五味消毒饮、四妙勇安汤、苇茎汤的组成药物、功用及主治证候犀黄丸、小金丹、薏苡附子败酱散的功用及主治证候第二节:托里透脓透脓散的组成药物、功用及主治证候第三节:补虚敛疮内补黄芪汤的功用及主治证候三、题型分配及样题1.单项选择题(每题1分,共90题)例:以下哪一项不属“八法”的范畴:A.汗、下B.温、补C.固、通D.消、和E.清、吐2. 找出下列处方中含有哪几张基本方?(共10分)例:人参、白术、茯苓、炙甘草、干姜、莲子肉、薏苡仁、砂仁、桔梗、白扁豆、山药、半夏、陈皮(答案:四君子汤、参苓白术散、理中丸、二陈汤、甘桔汤)l。