祭十二郎文 公开课(原创)

- 格式:ppt

- 大小:820.50 KB

- 文档页数:39

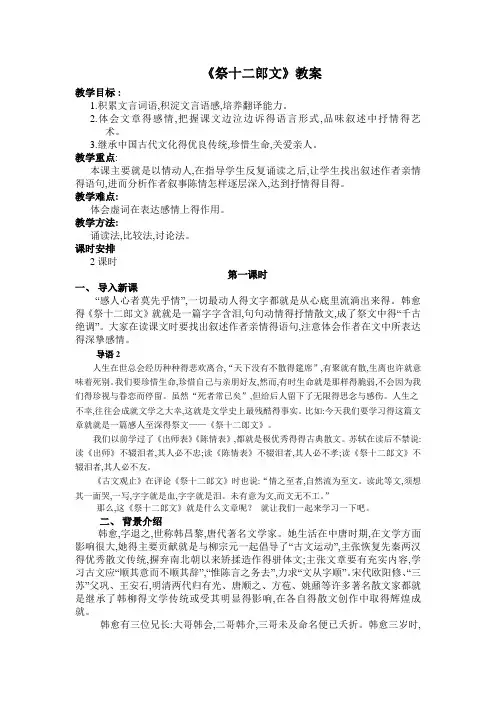

《祭十二郎文》教案教学目标 :1.积累文言词语,积淀文言语感,培养翻译能力。

2.体会文章得感情,把握课文边泣边诉得语言形式,品味叙述中抒情得艺术。

3.继承中国古代文化得优良传统,珍惜生命,关爱亲人。

教学重点:本课主要就是以情动人,在指导学生反复诵读之后,让学生找出叙述作者亲情得语句,进而分析作者叙事陈情怎样逐层深入,达到抒情得目得。

教学难点:体会虚词在表达感情上得作用。

教学方法:诵读法,比较法,讨论法。

课时安排2课时第一课时一、导入新课“感人心者莫先乎情”,一切最动人得文字都就是从心底里流淌出来得。

韩愈得《祭十二郎文》就就是一篇字字含泪,句句动情得抒情散文,成了祭文中得“千古绝调”。

大家在读课文时要找出叙述作者亲情得语句,注意体会作者在文中所表达得深挚感情。

导语2人生在世总会经历种种得悲欢离合,“天下没有不散得筵席”,有聚就有散,生离也许就意味着死别。

我们要珍惜生命,珍惜自己与亲朋好友,然而,有时生命就是那样得脆弱,不会因为我们得珍视与眷恋而停留。

虽然“死者常已矣”,但给后人留下了无限得思念与感伤。

人生之不幸,往往会成就文学之大幸,这就是文学史上最残酷得事实。

比如:今天我们要学习得这篇文章就就是一篇感人至深得祭文——《祭十二郎文》。

我们以前学过了《出师表》《陈情表》,都就是极优秀得得古典散文。

苏轼在读后不禁说:读《出师》不辍泪者,其人必不忠;读《陈情表》不辍泪者,其人必不孝;读《祭十二郎文》不辍泪者,其人必不友。

《古文观止》在评论《祭十二郎文》时也说:“情之至者,自然流为至文。

读此等文,须想其一面哭,一写,字字就是血,字字就是泪。

未有意为文,而文无不工。

”那么,这《祭十二郎文》就是什么文章呢?就让我们一起来学习一下吧。

二、背景介绍韩愈,字退之,世称韩昌黎,唐代著名文学家。

她生活在中唐时期,在文学方面影响很大,她得主要贡献就是与柳宗元一起倡导了“古文运动”,主张恢复先秦两汉得优秀散文传统,摒弃南北朝以来矫揉造作得骈体文;主张文章要有充实内容,学习古文应“顺其意而不顺其辞”,“惟陈言之务去”,力求“文从字顺”。

《祭十二郎文》公开课教案1000字教学目标:1.了解《祭十二郎文》的历史背景和文化内涵。

2.探究诗文创作的艺术特点和表现手法。

3.培养学生对文学作品的鉴赏能力和思辨能力。

教学重点:1.《祭十二郎文》的历史背景和文化内涵。

2.诗文创作的艺术特点和表现手法。

3.学生对文学作品的鉴赏能力和思辨能力。

教学难点:1.文化内涵的深度解读。

2.创作艺术特点的深入剖析。

3.思辨能力的培养。

教学过程:一、导入(5分钟)教师出示题目《祭十二郎文》并询问学生是否知道此文,导读《祭十二郎文》的主题和文化内涵。

二、讲解(25分钟)1.《祭十二郎文》的历史背景和文化内涵。

(1)在唐代,十二月二十八日是祭祀神祇和祖先的节日,又称祭灶节。

(2)《祭十二郎文》是唐代诗人白居易为献给北京杨家岭的十二郎庙所作的一首长诗,以咏史与抒情相结合,抒发了对神灵的尊崇和对诸侯楼阁、鼓乐舞蹈等震撼人心、美不胜收的盛况的赞美。

2. 诗文创作的艺术特点和表现手法。

(1)章法严谨:白居易以“诸侯楼阁、鼓乐舞蹈”作为起点,以“蓬莱阁下”为结尾,铺叙疏密得当。

(2)运用比喻和借景:白居易以祭灶为主题,通过祭祀和娱乐场所的对比来表现节日欢庆之气氛。

(3)运用对立方法:写神的超脱与人的凡俗、死亡与生存、古今与虚实等对立。

三、思考(20分钟)请学生围绕着以下问题进行讨论:1.《祭十二郎文》中的“神”是怎样描绘出来的?表现了怎样的文化信仰?2.《祭十二郎文》中“蓬莱阁下”的描写运用了什么样的手法?3.《祭十二郎文》中的文化内涵和艺术表现手法有哪些?四、总结(5分钟)教师进行总结,加深学生对《祭十二郎文》的文化内涵和艺术表现手法的理解,也对他们的思辨能力进行总结。

课后拓展:1.了解中国传统祭灶文化的历史发展和文化内涵,作文深入探究。

2.学习白居易的诗歌,对一段史实加以鉴赏或欣赏,进行诗歌朗诵。

3.结合节日文化,组织班级节日活动,学生体验不同节日的文化内涵。

《祭十二郎文》的公开课教案《祭十二郎文》的公开课教案【知识目标】一、培养诵读文言文的技巧与习惯,能整体把握文章内容。

二、能借助工具书与上下文读懂词句,重点掌握词语。

三、熟读成诵,赏析本文边诉边泣的语言特点。

【能力目标】一、借鉴本文不拘常格、自一由抒情的写作手法。

二、培养在阅读文本语境中揣摩思想感情的能力。

【情感目标】一、体会感知本文抒发的对亡侄的无限哀痛之情,正确认识作者凄楚的人生感慨。

【重点难点】一、读懂词句,掌握积累文言词句,体会至真至诚的骨肉亲情,是学习的重点。

二、品析本文不拘常格、自一由抒情的写法,正确认识哀痛之中凄楚的人生感慨是难点。

【教学方法】诵读法、品读法【课时】三课时第一课时一、了解常识1、韩愈2、祭文格式及本文特点二、整体感知1、十二郎与韩愈是什么关系?作者对他的去世为什么如此悲痛?2、在回忆中死者生前与作者的感情如何?最让作者哀痛的事情是什么?3、作者怀念死者最好的方式是什么?三、基本知识的了解与掌握〖结合《导学》“知识盘点”在文本中发现疑难词句,并做相应的.笔记〗四、复述第一至第四语段,理解掌握重点词句【在诵读与复述中启发学生拓展思维,讨论交流阅读心得】本文写得至悲至痛,试思考作者在悲侄儿之死的同时,还抒发了哪些悲情?在首段中有哪些语词概括了这些情感?五、练习实践诵读全文,巩固词句,增强语感,理解全文。

第二课时一、复述第五至结尾重点语段,理解掌握重点词句【在诵读与复述中启发学生拓展思维,讨论交流阅读心得】1、第五段主要抒发了对人生命运的怎样感慨?作者在悲痛之余还有怎样的情感?〖感叹人世无常——悲怨而无奈〗信——兄盛德夭其嗣,汝纯明不蒙泽——未可信其信然邪,其梦邪少强夭殁,长衰全存梦——东野之书,耿兰之报在侧——信然天者诚难测,神者诚难明——理者不可推,寿者不可知2、上段哪个语句与本段相呼应,而下文哪些语段与本段相呼应?3、最后三段表达了作者怎样的思想感情?〖启发引导从不同角度了解概括〗对死者——祭拜亡灵,吊慰遗孤,力求改葬——抚养子女,以待余年对自己——深感负疚,生不能共居,殁不能尽哀,魂不能相接——无意人世【小结】无意人世却责任未了,抚养遗孤又觉力不从心,这是何等的哀痛凄绝啊!二、诵读指导,品味体会作者的独特情感【诵读提示】正所谓“情之至者,自然流为至文。

韩愈祭十二郎文公开课一等奖教案设计韩愈祭十二郎文教案第1篇教学目的:1.学习通过日常琐事的记叙表达对亡人的痛惜和怀念之情的写法。

2.通过本文的学习,掌握祭文的写法。

3.学习掌握常见文言词语的用法以及常见的文言现象。

教学重点:在叙事中抒情的写法。

教学难点:祭文的写法。

教学课时:2课时。

教学方法:分析理解导读法。

第一课时一.教学导入:“读《出师表》不下泪者,其人必不忠;读《陈情表》不下泪者,其人必不孝;读《祭十二郎文》不下泪者,其人必不友(苏轼语).为何该文会让一代又一代毫不相关的人为之落泪呢?就让我们自己来体会吧!二.韩愈和他的作品:韩愈(768~824),字退之,唐河阳(今河南孟县)人。

常自谓ldquo;郡望昌黎”,故世称“韩昌黎”;因晚年曾为吏部侍郎,故也称韩吏部。

韩愈倡导的古文运动及其作品对我国古代散文的发展有深渊的影响。

他主张文章要言之有物,反对六朝以来的单纯追求形式美的骈俪文章;语言要新颖流畅,“唯陈言之务去”,对古文要“师其意而不师其词”。

其散文与柳宗元齐名,并称“韩柳”,他是“唐宋八大家”之首。

代表做是《马说》《师说》等。

三.写作背景:韩愈三岁丧父母,由兄嫂抚养成人,他和十二郎虽为叔侄,实际如同兄弟,从小生活在一起,“零丁孤苦,未尝一日相离”,感情特别深厚。

十二郎的死,使他悲痛欲绝,也勾起他的辛酸回忆。

身世的不幸,家世的凄凉,父母的早逝,兄嫂的抚养,从前同十二郎一起生活的种种情景都一齐涌上心头;自己的衰病,子孙辈的幼小,这是眼前必须正视的现实。

所有这一切,汇成一股感情的激流,作者悲感万端,百思萦集,情不能已,因而写成此文。

四.读课文:正音正句读。

1.给下列词语注音:不省()所怙()、殁()死、汴()州、孥()、薨()嗣()位、殒()生、奴婢()、窆()、尚飨()颍()水2.给下列句子断句:①吾时虽能记忆,亦未知其言之悲也。

②孰谓汝遽去吾而殁乎!③今吾使建中祭汝,吊汝之孤与汝之乳母。

五.学生自读课文,找出疑难词句1、词多义辨析①致②就③之④始⑤舍2.通假字3、活用将成家而致汝使动汝之纯明宜业其家者名做动4、倒装唯兄嫂是依宾前5、理解文化知识①季父②明年,丞相薨③万乘之公相六、导读赏析课文1.文章写了哪几个事件?家事不幸孤苦相依三别三会叹自己未劳先衰叹汝之早逝对侄死的疑惑和不得不信的现实表明自己老病衰弱、了无生趣推断死因死期安排后事照料后人2.就这些事件,作者是如何把它写得催人泪下的?①.在深沉的叙事中倾泻情感。

郎文》课件•课文背景与作者简介•文本解读与赏析•知识拓展:古代祭文概述•跨文化对比:中西方悼念文化差异•课堂互动环节•课后作业与延伸阅读课文背景与作者简介《祭十二郎文》创作背景韩愈与十二郎的深厚感情韩愈与十二郎从小一起长大,情同手足,十二郎的突然去世对韩愈打击很大。

唐代祭文的传统唐代祭文是一种特殊的文体,用于表达对逝者的哀悼和怀念之情,韩愈的《祭十二郎文》是其中的代表作。

韩愈的政治遭遇韩愈在政治上一直不得志,多次被贬谪,这也使得他对生命和情感的体悟更加深刻。

韩愈生平及文学成就韩愈的生平韩愈(768年-824年),字退之,河南河阳(今河南省孟州市)人,自称“郡望昌黎”,世称“韩昌黎”、“昌黎先生”。

唐代中期官员,文学家、思想家、哲学家、政治家、教育家。

文学成就韩愈是唐代古文运动的倡导者,被后人尊为“唐宋八大家”之首,与柳宗元并称“韩柳”,有“文章巨公”和“百代文宗”之名。

后人将其与柳宗元、欧阳修和苏轼合称“千古文章四大家”。

代表作品除了《祭十二郎文》外,韩愈的代表作品还有《师说》、《获麟解》、《进学解》等。

唐代是中国古代文学史上最辉煌的时期之一,唐诗、唐文都取得了很高的成就。

唐代文学的繁荣古文运动的发展士人心态的变化唐代中期,古文运动逐渐兴起,主张恢复秦汉以前的古文传统,反对骈文等浮华文风。

唐代士人心态较为开放和自由,注重个性和情感的表达,这也为祭文等抒情文体的发展提供了土壤。

030201时代背景:唐代文学风貌文本解读与赏析简述写作背景和动机,表达对十二郎去世的悲痛之情。

文章开篇详细叙述与十二郎的交往经历,展现彼此深厚的情谊。

主体部分再次表达对十二郎去世的哀痛和悼念之情,以及对生命无常的感慨。

结尾部分文章结构梳理与段落大意关键语句及修辞手法分析关键语句“吾与汝俱少年,以为虽暂相别,终当久相与处,故舍汝而旅食京师,以求斗斛之禄。

诚知其如此,虽万乘之公相,吾不以一日辍汝而就也。

”修辞手法运用对比和夸张等修辞手法,强调自己与十二郎之间深厚的感情和对十二郎去世的巨大悲痛。