大地电磁学

- 格式:ppt

- 大小:5.56 MB

- 文档页数:46

大地电磁设计方案王大地电磁设计方案是一种综合应用电磁场理论和方法,以地磁场和电磁场测量数据为基础,通过数学建模和计算机模拟等手段,对大地电磁场的分布、演化和相互作用进行研究,为工程项目的设计和规划提供科学依据和技术支持的一种设计方案。

大地电磁设计方案的基本原理是利用电磁感应原理,通过电磁场测量技术获取大地电磁场的数据,并通过数学建模和计算机模拟等手段对数据进行处理和分析,得到大地电磁场的分布规律和特征参数。

根据获取的电磁场数据,可以了解地下介质的电导率、磁导率等物理特征,进而推断地下结构和水文地质条件,为工程项目的设计和规划提供基础数据和科学依据。

1.场地勘测与数据采集:根据具体项目的需求,对选定的场地进行勘测,并采集电磁数据。

采集电磁数据的方法包括地磁场测量、电磁场测量等。

通过合理的方案设计和数据采集,获得准确可靠的电磁场数据,为后续的数据处理和分析提供基础。

2.数据处理与模型建立:根据采集到的电磁场数据,进行数据处理和分析,得到电磁场的分布规律和特征参数。

通过数学建模和计算机模拟等手段,建立大地电磁场的数值模型,为进一步的研究和应用提供科学依据。

3.地下结构推断与分析:利用建立的数值模型,对地下结构进行推断和分析。

通过分析电磁场的传播特性和反演算法,可以推断地下介质的电导率、磁导率等物理特征,进而了解地下结构和水文地质条件,为工程项目的设计和规划提供依据。

4.方案应用与优化:根据地下结构推断和分析的结果,结合具体项目的需求,提出相应的设计方案。

通过对设计方案的应用和优化,对项目进行合理规划和设计,确保工程项目的可行性和安全性。

大地电磁设计方案的应用范围广泛,可以应用于地质勘探、地下水资源开发、地震预测等领域。

在地质勘探中,可以通过大地电磁设计方案获取地下结构信息,用于地质资源勘探和矿产资源评估。

在地下水资源开发中,可以通过大地电磁设计方案评估地下水资源的分布和储量,为地下水资源的合理开发提供依据。

大地电磁法用于矿区岩溶塌陷区的探测与预知一.大地电磁法基本原理大地电磁法—基于电磁感应原理,用于研究地球电性的一种地球物理方法。

它利用宇宙中的太阳风、雷电等入射到地球上的天然电磁场信号作为激发场源,称为一次场,该一次场是平面电磁波,垂直入射到大地介质中,大地介质中将会感应出变化的电场即大地电流场,并产生二次电磁场,在地球内部,这种电磁场的分布取决于岩石的电性结构。

在地面上单点观测天然交变电磁场互相垂直的E x、E y、H x、H y四个分量,分析研究地面波阻抗随频率的变化,可以探测出地球内部岩石电性随深度的分布规律。

大地电磁法以其设备小巧轻便,工作方法简单,获取信息量大,资料直观易解释,在水文地质方面获得了广泛的应用。

大地电磁法的野外勘查工作中通常采用带磁偶源电磁系统和无磁偶源电磁系统模式。

二.矿区岩溶塌陷区地质环境分析2.1水文地质条件较多种类矿区范围内地下水类型分为上层滞水和潜水。

区间下穿大营坡批发市场段地下稳定水位埋深约3.7~6.2m,位于矿洞拱顶以上9.6~11.7m。

矿区水文地质条件较为复杂,地层赋水性差异较大,岩溶地区地下水受构造节理裂隙、岩溶洞(隙)及管道控制,分布不均匀,规律性差的特点,对矿区安全生产影响较大。

2.2其他不良地质状况根据先期矿区地质环境详勘报告分析,矿区内部主要存在的不良地质结构主要有岩溶和穿越断层。

区间范围地层褶皱强烈,断裂复杂,岩溶地貌面起伏平缓,岩溶地质条件甚为复杂,矿井内部白云岩、灰岩广泛分布,现状地表为植被及既有路面及建(构)筑物,地表岩溶形态主要表现为岩层表面发育溶孔、溶隙、溶洞。

地下岩溶形态主要以溶洞、溶沟(槽)、溶蚀裂隙为主,岩体内主要为溶孔、垂直溶洞(隙)、溶蚀破碎带,发育形态呈单个状或岩溶管道。

溶洞被粘土或角砾充填,呈全或半充填状态,局部为空洞。

区间穿越两条断层,断层两侧岩体表现一般呈现破碎状,岩溶较发育,均具富水性。

三.大地电磁法(A M T)瞬变电磁工作原理高密度电阻率法是以电剖面法和电测深法为基础的一种阵列勘探方法,是通过检测地下介质传导直流电流的能力的差异来反演地下介质的物探新方法。

判断题:1.MT测深法的测深原理是通过改变频率来改变趋肤深度,趋肤深度越大,勘探深度越深。

2.电磁波的集肤深度(穿透深度)是电磁波场的振幅衰减为地面的1/e时,电磁波所传播的距离。

3.大地电磁场传播满足的边界条件:电流密度是沿介质分界面法向连续的,电场和磁场是沿切向连续的。

4.MT频谱成分丰富,在低频段(f<0.1Hz)和高频段(f>10.1Hz)能量强,而在1Hz附近的中频段(0.1Hz<f<10Hz)能量弱,为低能量窗口。

(正确)5.视电阻率曲线的等值性是对反演解释唯一性的否定。

(错误)出线等值现象的原因:数据误差,噪声,薄层。

6.倾子是介质电阻率水平方向上不均匀性的反映。

(正确)对理想的二维介质模型,可利用倾子张量旋转法判断它的构造走向选择填空:1.MT测深法是一种以天然交变电磁场为场源,它依据(电磁感应)原理,由地面观测的电磁场值来研究(地壳)和(上地幔)构造的一种地球物理探测方法。

2.大地电磁的静态位移现象:由于地形或近地表电性局部不均匀体引起的静态影响使视电阻率曲线发生平移,这种现象称之为“静态位移” 。

3.二维地形模型对大地电磁的2个模式下的响应中,哪个影响大?二维介质的静态位移对(TM )模式视电阻率曲线的影响大于对(TE )模式视电阻率曲线的影响。

大地电磁的2个模式:平面电磁波(横电磁波)称为TEM波,E偏振波称为TE波,H偏振波称为TM波。

二维介质的MT场的垂直磁场只能存在于(TE )偏振模式中。

TM模式和TE模式下的视电阻率值是相同的。

4.浅层岩石的电阻率主要取决于岩石的(孔隙度)和(含水度),而岩石的矿物组分和温度变化只是次要的影响因素。

深部岩石受高温高压环境的影响。

岩石的电阻率与岩石的层理构造,成份有关。

集肤深度又叫穿透深度:表示场的振幅衰减为地面值的1/e时,电磁波所传播距离P。

P=λ2π=12π√10ρT(km)穿透深度与波长成正比,或者说导电性越好,信号频率越高,场衰减得越快,这时场将只集中在介质的浅部的现象称为集肤效应。

地质学知识:地球物理学中的地球电磁学与勘探技术地球电磁学是地球物理学的一个分支学科,它研究地球的电磁现象及其物理过程,在矿产勘探、地质灾害预报、环境监测等领域有广泛应用。

地球电磁学理论基础地球电磁学的理论基础是麦克斯韦方程组,描述了电场和磁场之间的相互作用和电磁波的传播。

由于地球表面的电离层、磁场、地壳介质等因素的影响,地球电磁现象与大气、地磁、地学等学科有着密切的联系。

地球电磁勘探技术地球电磁勘探技术是指利用地球电磁现象对地下地质结构和物质分布进行勘探的技术。

地球电磁勘探技术主要包括电法、磁法、电磁法、频谱分析法、地震电磁法、城区电磁法等多种方法。

其中,电法勘探是以地壳中的电滞性、电导率等特性的差异,利用人工电场激发地壳中的电流,通过测量地面上的电位差等相应的电磁场参数,对地下物质分布进行特定的逆推计算的勘探技术。

磁法勘探则是通过探测地壳中的磁性物质产生的磁场分布特征,以此推断地下物质情况的一种勘探技术。

电磁法勘探是通过电磁波在地下介质中传播产生的电磁场分布信息来推断地下物质结构的一个勘探技术。

而城区电磁法则是利用电磁波在室内空气介质中传播,以此对城市地下管线等信息进行勘探的一种特定电磁勘探技术。

地球电磁勘探技术应用地球电磁勘探技术广泛应用于矿产勘探、找水、石油勘探、灾害预测等领域。

其中以矿产勘探应用最广泛。

在矿产勘探中,根据不同的矿床类型,选择不同的电磁方法进行勘探。

例如,地震电磁法主要应用于矿床、热液气藏等矿床勘探,城区电磁法可用于特定管线勘探。

除此以外,地球电磁勘探技术还被广泛应用于地质灾害预测和环境监测中。

例如,利用地震电磁法可对地震发生预兆进行监测,减少地震带来的无法预料的灾害损失。

同时,利用城区电磁法可实现对城市地下.pipe等建筑物信息进行监测与管理,减少漏水和地下管线爆炸等意外事件的发生。

总结地球电磁学是地球物理学的一个重要分支,研究地球电磁现象及其物理过程。

地球电磁勘探技术是一种利用地球电磁现象对地下地质结构和物质分布进行勘探的技术,广泛应用于矿产勘探、地质灾害预测、环境监测等领域。

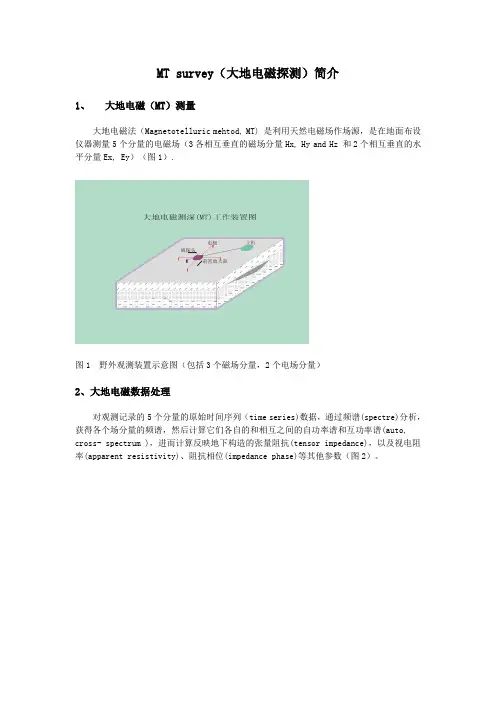

MT survey(大地电磁探测)简介1、大地电磁(MT)测量大地电磁法(Magnetotelluric mehtod, MT) 是利用天然电磁场作场源,是在地面布设仪器测量5个分量的电磁场(3各相互垂直的磁场分量Hx, Hy and Hz 和2个相互垂直的水平分量Ex, Ey)(图1).图1 野外观测装置示意图(包括3个磁场分量,2个电场分量)2、大地电磁数据处理对观测记录的5个分量的原始时间序列(time series)数据,通过频谱(spectre)分析,获得各个场分量的频谱,然后计算它们各自的和相互之间的自功率谱和互功率谱(auto, cross- spectrum ),进而计算反映地下构造的张量阻抗(tensor impedance),以及视电阻率(apparent resistivity)、阻抗相位(impedance phase)等其他参数(图2)。

图2 数据处理流程示意图电磁场的谱和张量阻抗之间的关系为Ex = Zxx Hx + Zxy HyEy = Zyx Hx + Zyy HyHz = A Hx + B Hy其中,Hx, Hy Hz Ex, Ey 分别代表各个场分量的频谱。

Zxx Zxy Zyx Zyy 是张量阻抗的4个元素,A 和 B 是反映构造横向不均匀性的量,称为倾子(Tipper).利用张量阻抗的元素,例如Zxy Zyx 可以计算视电阻率和阻抗相位。

例如:视电阻率ρ(xy) ≈ 0.2 |Zxy|2 / f,相位φ(xy) = arctag (Im Zxy/ Re Zxy)其中,f 是频率。

图3 是得到的视电阻率和阻抗相位图图3视电阻率(上图)和阻抗相位(下图), 横坐标是数据的周期3、大地电磁数据反演对视电阻率和阻抗相位等参数进行反演(inversion)解释得到地下的构造认识。

对于资料的反演,目前较成熟的是二维反演方法(2-D inversion)。

现世界上可用的先进的二维反演方法有几种,每种方法都有自己的优势,可以选择或对比使用。

磁大地学基本公式磁大地学公式B=F/(IL)磁大地学是由什么决定的?磁大地学的大小并不是由F、I、L来决定的,而是由磁极产生体本身的属性。

如果是一块磁铁,那么B的大小之和这块磁铁的大小和磁性强弱有关。

如果是电磁铁,那么B与I、匝数及有无铁芯有关。

R的计算公式是R=U/I;可一个导体的电阻R大小并不是由U或者I来决定的。

而是由其导体自身属性决定的,包括电阻率、长度、横截面积。

同样,磁大地学B也不是由F、I、L来决定的,而是由磁极产生体本身的属性。

如果同学们有时间,可以把静电场中电容的两个公式来对比着复习、巩固下。

B为矢量,方向与磁场方向相同,并不是在该处电流的受力方向,运算时遵循矢量运算法则(左手定则)。

磁大地学B的所有计算式磁大地学B=F/IL磁大地学B=F/qv磁大地学B=ξ/Lv磁大地学B=Φ/S磁大地学B=E/v其中,F:洛伦兹力或者安培力q:电荷量v:速度ξ:感应电动势E:电场强度Φ:磁通量S:正对面积磁通量磁通量是闭合线圈中磁大地学B的累积。

⒈定义一:φ=BS,S是与磁场方向垂直的面积,如果平面与磁场方向不垂直,应把面积投影到与磁场垂直的方向上,求出投影面积;⒉定义二:表示穿过某一面积磁感线条数;此时,我们认为B代表的意义是单位面积内的磁感线密度。

磁通量是标量,但有正、负,正、负号不代表方向,仅代表磁感线穿入或穿出。

同学们能不能想到其他类似的物理量呢?比如,电流,也是有“运动方向”的标量。

当一个面有两个方向的磁感线穿过时,磁通量的计算应算“纯收入”,即ф=ф-ф(ф为正向磁感线条数,ф为反向磁感线条数。

)。

大地电磁法测深的基本原理大地电磁法(EM)是一种非侵入性地质勘探方法,能够有效地探测地下的岩石、土壤和地层等物质的电导性和磁导率,从而反演出地下构造和矿产资源的分布。

该方法已被广泛应用于石油、天然气、煤炭、金属等领域。

基本原理:大地电磁法的基本原理是利用地球自然电磁场激发出的电磁波在地下物质中的传播和反射来反演目标区域的电性参数。

地球的电磁场主要由磁场感应电流和电离层电流等产生,这些电磁波在地球周围传播时会与地下物质发生相互作用,从而产生“被激发场”和“响应场”。

被激发场是指电磁波在源处产生的场,而响应场是指电磁波通过反射或透射,到达探测点时在地下物质中产生的场。

大地电磁法通常是在地面上设置发射线圈和接收线圈进行探测。

当发射线圈中通过一定频率的电流时,它会产生一个与频率相关的磁场,这个磁场将诱导电场在周围的空间中形成。

接收线圈用于接收由地下物质中传播的电磁波的信号。

将接收到的信号与激发电流进行比较,使用相应的计算方法以确定它们之间的相对振幅和相位差。

这些参数可以用于在地下介质中计算电导率和磁导率等物理参数。

实际上,大地电磁法通常用于测量矿物质类型和含量、地下水和石油等岩石孔隙结构、地下断层和岩石体的边界、地下矿床的储量等方面的信息。

应用:大地电磁法在矿产勘探和地质探测方面非常有用,尤其是在卫星图像不透亮或非常深入的地下区域进行探测。

由于它无需搜寻矿物标本,取样和公差等操作,因此更加节省时间和精力,同时还能减少对环境的影响。

此外,大地电磁法在水文地质研究、环境监测和工程勘探领域也得到了广泛应用。

它可以帮助地质学家和工程技术人员识别土壤类型、确定地下水位、了解岩土结构和岩石储量等方面的问题。

它还可以用于监测地盘和地下巷道的稳定性,以及环境污染和地下水流方向等问题。

总之,大地电磁法为我们提供了一种可靠的勘探手段,使我们能够更全面、深入地了解地下环境和资源分布的情况,为我们及时、准确地掌握地质和自然资源信息提供了有力的保障。

大地电磁分样计算公式

大地电磁分样计算公式是用于计算地球中的电磁场分布的数学公式。

它基于麦克斯韦方程组,描述了电磁场的传播和相互作用。

这个公式被广泛应用于地球物理勘探和矿产资源勘探领域。

简单来说,大地电磁分样计算公式可以分为两个部分:电磁感应公式和电磁场传播公式。

首先,电磁感应公式描述了当电磁场通过地球时,它们会感应出地下导电体的电流。

这个公式可以表示为:

E = - dφ/dt

其中,E表示感应电场的大小,φ表示磁通量,t表示时间。

这个公式告诉我们,当磁通量随时间变化时,会在地下产生一个感应电场。

接下来,电磁场传播公式描述了电磁波在地下传播的行为。

这个公式可以表示为:

H = σE + ρJ

其中,H表示磁场强度,σ表示地下的电导率,E表示电场强度,ρ表示电阻率,J表示电流密度。

这个公式告诉我们,电磁波的磁场强度与电场强度、电导率和电流密度之间存在一定的关系。

通过这两个公式,我们可以计算地下的电磁场分布。

通过测量地面上的电磁感应信号,我们可以推断出地下的电磁场分布,从而进一步了解地下的地质构造和资源分布。

需要注意的是,具体的大地电磁分样计算公式可能因应用领域和研究目的的不同而有所变化。

这里提供的公式是一个基本的表达方式,实际应用中可能会有更复杂的因素和修正项。

希望以上解释对您有帮助。

若有其他问题,请随时提问。

第三章地球电磁学概述地球电磁学(Erath Ealctromagnetics 或Geo-Electromagnetics, 简称EM;又可称谓―电磁地球物理学‖,EM Geophysics)(B.Tezkan,,1999)[1]是在地球表面测量天然的或(和)人工产生的电场或(和)磁场,利用电学原理或电磁感应原理对测量数据进行分析,研究地球内部的电性、电化学性质等,应用于地质构造研究、矿床资源和环境工程等浅层勘探、深部结构探测、地震灾害预测等众多领域,是最古老的地球物理学分支学科之一。

地球电磁学方法是由传统的电法、磁法和20世纪50年代兴起的电磁法发展起来的,它具有系统的理论基础、完备的数据观测和处理解释技术,是地球物理学中类别最多、应用范围最广、最具活力的学科,是罕有的既能探测地下目标体、又能观测空间环境独具特点的学科(赵国泽等,2009)[2 ]。

电法(傅良魁等,1961)[3]可以追溯到19世纪初P.Fox在硫化金属矿上发现的自然电场现象,30年代被试图用于寻找金属矿。

20世纪20年代,法国科学家什柳姆别尔热等创立和发展了电法勘探的理论。

1924年,在原苏联著名地球物理学家彼德罗夫斯基领导下,组成了世界上的第一支电法勘探队。

我国电法勘探始于20世纪30年代,由当时北平研究院物理研究所的顾功叙先生所开创。

在19世纪末、20世纪初被正规地投入生产找矿,至今已有众多的电法勘探方法。

磁法(谭承泽,1983[4];北京大学等,1986[5])是基于地磁现象和岩石磁性发展起来的方法。

19世纪末,利用地磁异常可定量探测地下构造。

20世纪30年代,A.A.洛加乔夫制造出感应式航空磁力仪,并用于研究大地构造及地质填图。

中国于1936年在攀枝花等地开始试验性磁法勘探,1950年后我国开始进行大规模的地面、航空、海洋和井中磁测。

磁法中随时间变化成分的研究和应用属于地球电磁学的范畴。

电磁法以20世纪50年代初提出的大地电磁法(Tikhonov, A. N,1950[6]:Cagniard,1953[7])为标志,使电磁法进入新的历史发展阶段。