计量地理第二章地理系统的基本特征及其计量方法

- 格式:doc

- 大小:165.50 KB

- 文档页数:18

计量地理资料整理徐建华本页仅作为文档封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March计量地理第一章绪论第一节计量地理的形成和发展前面部分 1---2页基本思想第三节对计量地理的评价优缺点第二章地理数据及其采集与预处理第一节地理数据的类型什么类型(填空选择)第二节地理数据的基本特征概念解释(选择填空)第三节地理数据的此埃及与处理采集的渠道第四节地理数据的统计处理几个指标关键概念 29页第三章地理学中的经典统计分析方法(重点章节,没有计算题)第一节相关分析概念用途检验第二节回归分析各种回归及其检验第三节时间序列分析概念 72页第四节系统聚类分析标准化取值范围距离计算方法意义(季节变动具体清楚概念)第五节主成分分析解决问题方法计算步骤第六节趋势面分析清楚概念第七节马尔可夫预测方法了解概念第四章空间统计分析初步第一节探索性空间统计分析方法目标第二节地统计分析方法区域化变量协方差函数、变异函数概念 141页第五章线性规划第一节线性规划及其单纯形求解方法方法目标以及154页标准型写出初始单纯形表第二节线性规划的对偶问题概念对偶单纯形法第六章多目标规划方法多目标规划模型非劣解概念第三节目标规划方法概念(选择填空)第七章投入产出分析方法第一节投入产出模型的基本原理价值型(投行,投列,列出方程、反映什么东西)第八章AHP决策分析方法第一节原理步骤目标方法特殊变量一致性检验(概念)第九章随机型决策分析方法第一节随机型决策问题(什么问题)第十章地理网络分析图论概念关联矩阵邻接矩阵最短路径问题→基本思路解决什么一、绪论第一节、(前面部分 1---2页基本思想)地理学在中国战国前后的古希腊、古罗马时代开始萌芽,至今可划分为三个基本阶段:古代地理学,以记载地理知识为主体;近代地理学,对各种地理现象进行条理化归纳,并对它们之间的关系进行解释性描述;现代地理学,采用定性与定量相结合的方法,规范研究与实证研究并举,解释各种地理现象的内在机制并预测其未来演变。

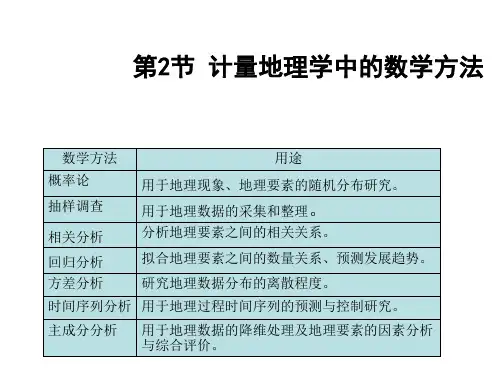

徐建华版计量地理学第二章答案点击这里1. 地理数据有哪几种类型,各种类型地理数据之间的区别和联系是什么? (1)2. 各种类型的地理数据的测度方法分别是什么? (1)3. 地理数据的基本特征有哪些? (2)4. 地理数据采集的来源渠道有哪些? (2)5. 数学方法和地理信息系统在地理数据处理中各自发挥什么样的作用? (2)6. 对表2.4.1 中的分组数据,分别计算其平均值、中位数和众数。

(3)7. 查阅2011年的中国经济统计年鉴,以各省(直辖市、自治区)的 (3)8.某一地区各个亚区的GDP 数据如下表所示。

(6)9.如果我们在作罗伦次曲线时,不是把某要素各组分的数据由大到小排序, (11)11. 根据第10 题中的数据,计算锡尔系数L 指标和T 指标。

(18)1.地理数据有哪几种类型,各种类型地理数据之间的区别和联系是什么?答:地理数据就是用一定的测度方式描述和衡量地理对象的有关量化指标。

按类型可分为:1)空间数据:点数据,线数据,面数据;2)属性数据:数量标志数据,品质标志数据地理数据之间的区别与联系:数据包括空间数据和属性数据,空间数据的表达可以采用栅格和矢量两种形式。

空间数据表现了地理空间实体的位置、大小、形状、方向以及几何拓扑关系。

属性数据表现了空间实体的空间属性以外的其他属性特征,属性数据主要是对空间数据的说明。

如一个城市点,它的属性数据有人口,GDP,绿化率等等描述指标。

它们有密切的关系,两者互相结合才能将一个地理试题表达清楚。

2. 各种类型的地理数据的测度方法分别是什么?地理数据主要包括空间数据和属性数据:空间数据——对于空间数据的表达,可以将其归纳为点、线、面三种几何实体以及描述它们之间空间联系的拓扑关系;属性数据——对于属性数据的表达,需要从数量标志数据和品质标志数据两方面进行描述。

其测度方法主要有:(1) 数量标志数据①间隔尺度(Interval Scale)数据: 以有量纲的数据形式表示测度对象在某种单位(量纲)下的绝对量。

《计量地理学》重点第一章:绪论1.计量地理学解决的核心问题:而在现代地理学中运用数学方法,则是为了更进一步深入地进行定量化研究,以揭示地理现象发生、发展的内在机制及运动规律,从而为地理系统的预测及优化调控提供科学依据。

(个人认为是这样,答案仅供参考)P12.计量地理学的发展阶段:四个阶段P53.对计量地理学的评价:方法、局限性、解决问题时有哪些优势与劣势。

P10第二章:1.地理数据的类型有哪些P192.地理数据的基本特征(了解)P223.地理数据的采集P254.地理数据的统计处理(细看)P27-33(1)描述地理数据一般水平的指标(2)描述地理数据分布的离散程度的指标(3)描述地理数据分布特征的参数5.洛伦兹曲线、集中化指数、基尼系数(细看,尤其要知道它们反映了什么指标)P35-42 第三章:(重点,细看,老师说基本的点都会涉及到)(概念、检验、步骤、F检验的公式中某个指标如何确定)1.时间序列的组合成分P722.时间序列的组合模型P733.聚类要素的数据处理的标准化方法(知道标准化的基本特征,不要求写公式)P824.距离的计算:思想5.直接聚类法、最短距离聚类法计算步骤P85-866.主成分分析95-967.趋势面的适度检验(R²、F、逐次检验)P103(1)基本原理(2)计算步骤8.名词解释:马尔可夫过程、马尔可夫面P1089.终极状态概率预测P112注:这只是第三章的一部分内容,其它的也要细看第四章:1.地统计方法的基本原理:(不要求计算公式,要清楚由哪些变量决定)P132-140(1)区域化变量(2)协方差函数(3)什么是变异函数及其理论模型第五章:1.单纯形法的计算步骤P1592.给出模型,让你标准化,并列出初始单纯形表(计算)P160第六章:1.知道多规划目标求解有几种集中建模方法:P188(1)效用最优化模型(2)罚款模型(3)约束模型(4)目标规划模型(重点)(5)目标达到法2.目标规划方法(重点)P191(1)描述目标规划模型的有关概念3.区分线性规划与多目标规划之间的关系第七章:1.静态投入产出模型可以分为实物型和价值型两种P203-206(1)实物型投入产出模型(2)价值型投入产出模型第八章:1.AHP决策分析的基本原理与计算方法P226-231(1)基本思想(2)基本步骤(了解分层)(3)计算方法(了解)第九章:1.随机决策问题的类型:风险型决策问题、非确定型决策问题P2572.非确定型决策方法(了解几个方法)P267第十章:1.地理网络的测度P280-282(1)关联矩阵与邻接矩阵(概念、画图、写出两个矩阵)(2)有关测度指标(概念)2.了解中心点选址问题和中位点选址问题P286-287。

《计量地理学》课程笔记第一章绪论一、计量地理学的产生1. 背景- 地理学的传统研究方法主要是定性的描述和分析,但随着科学技术的进步,地理学家们开始寻求更精确、更系统的分析方法。

- 第二次世界大战后,计算机技术的迅速发展以及大量地理数据的积累为地理学的定量研究提供了可能。

2. 起源- 20世纪50年代,美国地理学家沃尔德华·克里斯塔勒(Walter Christaller)和威廉·阿瑟·刘易斯(William Arthur Lewis)等人的工作标志着计量地理学的诞生。

- 我国计量地理学的发展始于20世纪70年代末,随着改革开放的推进,引入了西方的计量地理学理论和方法。

3. 产生原因- 地理学研究的内在需求:为了更深入地理解地理现象的规律性和内在联系,需要定量化的研究方法。

- 数学与统计学的发展:为地理学提供了新的工具和方法,如回归分析、聚类分析等。

- 计算机技术的应用:使得复杂的数据处理和模型运算成为可能。

二、计量地理学的研究对象和内容1. 研究对象- 地理空间分布:研究地理现象在空间上的分布特征和规律。

- 地理现象的变化:分析地理现象随时间的变化趋势和周期性。

- 地理要素关系:探讨不同地理要素之间的相互作用和影响。

2. 研究内容- 地理数据的采集与处理:包括数据收集、清洗、转换和存储等。

- 地理现象的定量描述:使用数学模型和统计方法对地理现象进行描述。

- 地理模型的构建与应用:建立地理现象的数学模型,用于预测和决策支持。

- 地理空间分析:研究地理现象的空间格局、空间过程和空间关系。

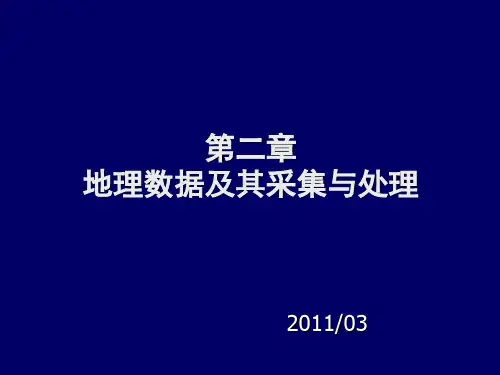

三、计量地理学的研究方法1. 数学方法- 概率论:用于描述和推断地理现象的不确定性。

- 数理统计:用于数据分析、假设检验和模型建立。

- 线性代数:用于处理地理数据的矩阵运算。

- 微积分:用于分析地理现象的变化率和累积量。

2. 统计方法- 描述性统计:对数据进行总结和可视化。

- 推断性统计:从样本数据推断总体特征。

计量地理学第一章绪论第一节计量地理学的形成与发展一、计量地理学一一又称数量地理学或统计地理学或理论地理学,是用数学方法和计算机技术研究地理现象及地理要素的科学,是应用地理学的分支,是数学与地理学相交叉的学科。

可概括为:地理学的思想/系统的观点/数学的方法/计算机的工具二、地理学的发展三阶段:(1)古代地理学:以地理知识的记载为主,是农牧业社会的产物。

(描述性记载)(2)近代地理学:主要对地理现象进行条理归纳,并对其间的关系作解释性描述。

(3)现代地理学:把地理环境及其人类活动的相互关系看作统一整体,采用定性和定量相结合的方法,从多重侧面,详细、精确地解释地理现象的内在机制,合理推测未来发展规律,提供可供选择的多重决策。

(确定性解释)三、现代地理学的三个标志:其标志是地理数量方法、理论地理学的诞生和计算机制图、地理信息系统、卫星等应用的出现。

或者表述为:(1)观察研究手段现代化(2)地理学的计量革命(3)地理学理论更新和新学科的诞生四、形成的标志—计量运动在现代地理学发展史上形成的计量地理学,最早追溯到二十世纪五十年代的“计量运动”。

►计量运动:将数学、物理学、社会学、经济学的理论和方法引入地理学,探索地理事物的空间格局,其共同之处在于都是开展地理学定量化研究,建立定量模式。

这种定量化研究之热潮,就是所谓的计量运动。

地理学计量革命的实质:用现代数学方法和计算机,运用模型和模拟,使地理学的理论精确化,计算快速化,从传统的定性分析向定性和定量分析相结合过渡。

五、“计量革命”的特点(地理学家约翰斯顿)(1)关注科学严谨传统区域地理学的缺点在于以“区域描述”为中心,而对以假定-推理为基础的、追求解释和预测、并发现一般规律的科学严谨性不够重视,新地理学则强调科学方法。

(2)重视数量工具在数据和信息分析方面,新地理学采用统计、数学模型,以及计算机等工具,试图用它们使研究更加科学化或标准化。

(3)聚焦空间秩序除了发现空间分布和作用的法则和模式,地理学家应该从对空间的“水平秩序”转向“垂直的(土地与社会之间)的内部关系”。

计量地理学――电子教案2第二章地理数据的来源、加工和处理教学要点:1.地理数据的来源与获取;2.地理数据的类型;3.地理数据的整理与加工。

教学内容:要对地理问题进行计量分析,就需要使用量化的数据资料。

地理数据的获取、收集、处理是定量研究的基础。

我们可以把数据比作“原料”,把公式和模型比作“机器、设备”,计算结果便是“产品”。

显然,“产品”的质量不仅取决于“机器”的性能,更重要的取决于于输入数据的质量,输入高质量的数据,虽不一量产出高质量的“产品”,但输入质量差的数据,肯定产出低质量的“产品”。

数据要真实可靠,系统完整,量纲统一,有代表性、连续性和可比性。

地理数据:用一定测度方式来描述和衡量地理对象的有关量化数据资料。

第一节地理数据的来源与获取地理数据的采集即地理数据的来源,主要有实地观察、试验、调查、统计年鉴、政府公报、遥感数据、档案记载等。

一、自然地理数据1.1气候、水文等资料是按较严格的技术规范由人工常年观测和记录的,形成了一定时间段内连续的资料积累。

如一地区的气温、降水,一条河流的径流量。

这类资料一般比较准确、可靠,技术误差较小。

1.2矿产、土地、植被、生物种类等,通过勘测、调查(有时抽样调查)、统计的方式获得。

这类资料是不定期、不连续、不够规范的,计量指标有时会发生变化。

如“森林覆盖率”,过10多年普查一次,而且对林分郁闭度的要求不一样。

这类资料存在一定的误差,准确性、可靠性也不如前一类资料。

1.3由专业研究人员通过定点观测、调查取样和试验获得的资料一般是较为准确的,但这类资料主要由业务部门的研究人员自己使用,时间和空间范围十分有限,并为特定的研究目标服务,资料的共享性差、使用局限性强。

例如土壤结构就需要采取土样进行室内分析来确定。

在公开发表的文献上,有些原始资料不反映或部分反映。

1.4历史时期的自然地理信息通过专门的检测技术、科学考证来获得。

不同专业类型的数据需要用不同的检测技术。

如用地层花粉的数量和类型来分析古代地表的植被状况。

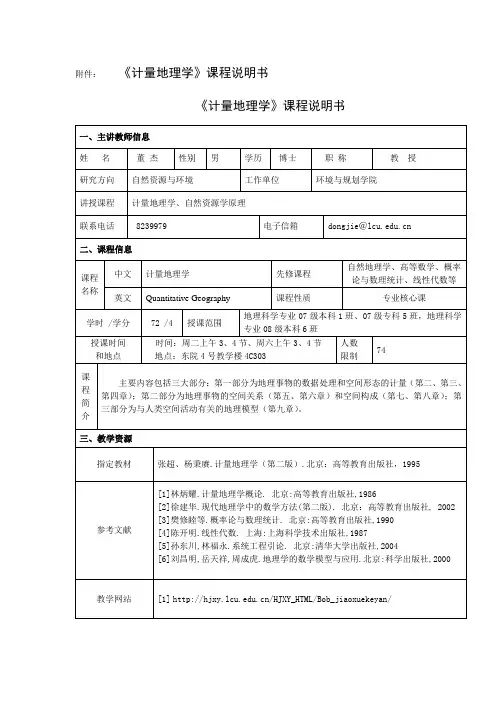

《计量地理学》课程教学大纲一、课程基本信息课程代码:16136803课程名称:计量地理学英文名称:Quantitative Geography课程类别:专业课学时:48学分: 3适用对象:自然地理与资源环境专业本科生考核方式:考试先修课程:地理信息系统遥感概论气象学植物学地质学地貌学人文地理学二、课程简介计量地理学起源于20世纪50年代的计量运动。

早在20世纪80年代中期,该门课程就被教育部教学指导委员会列为我国综合性大学和高等师范院校地理系本科生的必修课程。

该门课程是进一步学习其他课程有关专业课程的前提与基础。

目前也是我国各类高等院校地理科学类各专业的专业基础课。

课程包含了计量地理学的历史、地理数据的描述统计分析、相关分析、回归分析、聚类分析、主成分分析、决策优化、系统预测、空间分析等内容,既注重理论深度,又着力培育学生的实践能力与创新意识,目标是让学生能应用计量地理学的技术方法解决地理学中的实践问题。

IntroductionQuantitative geography originated from the gauge movement in the 1950s. As early as the middle of 1980s, the course was listed as a required course for undergraduates of Geography in Chinese comprehensive universities and normal universities. This course is the prerequisite and foundation for further study of other courses. At present, it is also a specialized basic course for geography majors in various colleges and universities in China. The course includes history of quantitative geography, descriptive statistics and analysis of geographic data, correlation analysis, regression analysis, cluster analysis, principal component analysis, decision optimization, system prediction, spatial analysis and other content, which do not only focus on the theoretical depth, also help to cultivate students' innovation consciousness and practice ability. The goal of the course is to let the students solve practical problems in geography using theory and technique of quantitative geography.三、课程性质与教学目的计量地理学主要讨论现代地理学中的数学方法及应用问题。

计量地理课后题问题详解SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#徐建华版计量地理学第二章答案1.地理数据有哪几种类型,各种类型地理数据之间的区别和联系是什么答:地理数据就是用一定的测度方式描述和衡量地理对象的有关量化指标。

按类型可分为:1)空间数据:点数据,线数据,面数据;2)属性数据:数量标志数据,品质标志数据地理数据之间的区别与联系:数据包括空间数据和属性数据,空间数据的表达可以采用栅格和矢量两种形式。

空间数据表现了地理空间实体的位置、大小、形状、方向以及几何拓扑关系。

属性数据表现了空间实体的空间属性以外的其他属性特征,属性数据主要是对空间数据的说明。

如一个城市点,它的属性数据有人口,GDP,绿化率等等描述指标。

它们有密切的关系,两者互相结合才能将一个地理试题表达清楚。

2. 各种类型的地理数据的测度方法分别是什么地理数据主要包括空间数据和属性数据:空间数据——对于空间数据的表达,可以将其归纳为点、线、面三种几何实体以及描述它们之间空间联系的拓扑关系;属性数据——对于属性数据的表达,需要从数量标志数据和品质标志数据两方面进行描述。

其测度方法主要有:(1) 数量标志数据①间隔尺度(Interval Scale)数据: 以有量纲的数据形式表示测度对象在某种单位(量纲)下的绝对量。

②比例尺度(Ratio Scale)数据: 以无量纲的数据形式表示测度对象的相对量。

这种数据要求事先规定一个基点,然后将其它同类数据与基点数据相比较,换算为基点数据的比例。

(2) 品质标志数据①有序(Ordinal)数据。

当测度标准不是连续的量,而是只表示其顺序关系的数据,这种数据并不表示量的多少,而只是给出一个等级或次序。

②二元数据。

即用0、1 两个数据表示地理事物、地理现象或地理事件的是非判断问题。

③名义尺度(Nominal Scale)数据。

即用数字表示地理实体、地理要素、地理现象或地理事件的状态类型。

目录第二章地理系统的基本特征及其计量方法 (9)第一节地理系统的基本特征 (9)一.系统 (9)二.地理系统的性质 (10)三.地理系统分析 (11)四.地理系统综合 (11)第二节地理要素的计量方法 (13)一.空间分布类型 (14)二. 点状分布的地理要素及其计量方法 (15)第二章地理系统的基本特征及其计量方法第一节地理系统的基本特征地理系统是地球表面的岩石圈、水圈、大气圈、生物圈和人类活动相互影响、相互作用的物质、能量和信息运动系统。

一.系统在使用“地理系统”这一术语时,首先必须了解“系统”一词的含义。

奥地利学者贝特朗早在二十年代就提出,必须从系统观点研究客观事物。

认为客观过程不是单一因素决定的,而是有多要素联结的系统状态决定的,系统具有层次从属结构,系统是动态的。

现在,系统一词已经成为流行的概念,各门学科的专家都对系统作用他们的定义。

美国管理与控制论专家Stafford Beer给系统下的定义是:“由相互联系的各部分组成的任何事物”。

Macfargement的定义则是:“物理或抽象事物的一个有序排列”。

运筹学创始人Ackoff R.L把系统定义为:“由相互依赖的各部分组成的任何概念或物理的统一体”。

Drenick 认为系统是“接受一个或多个输入而产生一个或多个输出的装置”。

从上述这些定义中可以看出,系统的概念虽然分歧,但系统所具有的一些特性在分析地理系统时是可以接受的。

普通系统的概念,对于研究由许多要素互相影响、作用而形成的统一体:地理系统显然是有意义的。

1、系统是由彼此有联系的部分组成的,系统各部分相互依赖构成一个统一体;2、系统状态决定了传递给系统的物质、能量、信息(输入)怎样转变或产生物质、能量、信息(输出);3、系统状态有时间概念,是动态的;4、系统存在于一定的环境之中,有其稳定性和对环境的适应性;5、系统有实在的(物理的)系统和概念的(规划、设计的或人们从自己的需要而建立的)系统;6、系统有一定的结构特征(有序排列)。

环境是以系统为主体的一个相对于系统的概念,它指系统存在的条件及其周围的状态。

系统与环境有能量、物质与信息交换关系。

二.地理系统的性质地理系统是复杂的物质、能量、信息运动系统,它具有下列性质:1.地理系统是多级系统2.地理系统是多要素系统各级地理系统状态,都包含了多个要素的依赖关系,由多要素的相互关系所决定。

许多情况下,地理要素本身也是一个系统。

3.地理系统状态和要素的随机性质地理系统发展过程中,受到人们暂时无法完全把握的因素影响,使地理系统状态及地理要素产生偏离总体规律的个别情形。

人们从个别事件出发,进一步探讨其规律性。

因此,从概念上讲,地理系统具有随机性质。

4.地理系统包含地理环境系统和人类活动系统地理学不仅研究两个不同性质的地理系统本身,而且更加着重于研究两个性质不同的地理系统之间的关系,即人-地关系。

5.人-地关系三.地理系统分析对地理系统进行研究的方法可以概括为地理系统分析与地理系统综合。

地理系统分析是地理系统综合的基础和前提。

地理系统分析(见教学演示)地理系统分析实例(见教学演示)定义一个区域供水-需水经济效果系统供水-需水效果系统分析框图三水源三需水的经济效果框图(树)把地理系统要素的各项指标,另列成表或直接标注于框图上当然,地理系统在大多数情况下都是多元系统,即:四.地理系统综合地理系统综合是指把经过地理系统分析的客观系统,按其要素之间的关系,各级系统联结的规律,彼此逐级联结起来,形成从简单到复杂、从低级到高级的地理系统的过程地理系统分析是简化、分解、建立简化数学模型的过程;而地理系统综合则是联结、综合、合成复杂系统的过程。

地理系统综合的过程,也就是地理系统模拟的过程,两者往往是同义的。

地理系统综合的结果并不是地理系统本身,它总是某种简化的系统。

如果系统综合的结果和客观地理系统一样复杂,那么那样的系统综合,工作量巨大,实际上是难以实现的。

模拟总是略去实际系统的许多次要因素和次要部分,建立起便于应用的简化的地理系统。

实际上,地理系统综合即地理系统模拟,只是反映地理系统的某些我们所需要探讨的方面,它是属于概念系统的范畴。

从建立简单的两要素之间的数量关系,到用多元方程组来模拟比较复杂的地理系统,都属于地理系统综合的范围。

地理系统分析和地理系统综合,通过地理要素间的数量分析而联结起来。

因此,地理系统结构分析是地理系统分析和地理系统综合的主要环节。

根据人们的需要而构造、规划、设计的地理系统是概念系统。

人们是按照自己的需要、根据地理系统的客观规律去建立概念的地理系统的这种需要,即要使系统达到一定的状态,称为地理系统目标。

地理系统目标,可以是人们的某一方面的要求而确定的,也可以是根据各种需要而确定的多种目标,这时我们称地理系统是多目标地理系统。

由于地理系统是多级复杂系统,所以各级地理系统目标是彼此有关联的,用图论的概念,可以联结成地理系统“目标树”。

地理系统分析的出发点和地理系统综合的中心任务,都在于地理系统目标的实现,能使地理系统达到一定的最佳状态的地理系统,就称为一定目标下的最佳地理系统。

因此,常常是以地理系统目标作为评价地理系统状态的标准。

对于地理系统目标的研究和表示涉及许多问题,它也是地理系统分析与地理系统综合的基本内容之一。

地理系统综合,实际上就是从一定目标出发,设计一个地理系统。

所以,也可以称为地理系统设计。

作业:考察一个钢铁生产及经济效果的分析.第二节 地理要素的计量方法地理事物存在于空间和时间之中,对地理要素的空间分布的描述和测度,是分析地理问题和表示其研究结果的基础。

一般认为,任何地理事物都存在于三维空间,气团、山脉、农田、城填、村庄等等,都占有一定的三维空间范围。

为了研究上的方便,在多数情况下,把地理要素的三维空间分布简化为二维空间分布。

在空间分布中,位置是一个变量。

地图(普通地图和各种专题地图)是描述地理要素空间分布的常用工具。

计量地理学则以各种统计量描述、分析和表示空间分布。

统计量具有以数学语言进行描述的准确性,便于对比分析,还能表示某些隐含于分布现象中的特征。

地图和统计方法相结合,使直观和抽象相互补充,成为现代地理研究方法的重要特点。

地理学研究事物的空间分布,首先要确定地理事物的区位类型。

区位类型的两种说明方法实现地理系统目标一.空间分布类型空间分布类型(见教学演示)(一)点状分布类型这是一种常见的分布类型,表示现象的每一项,都是标在地图上的离散的点子。

例如,在区域研究中当不考虑居民点面积时,往往把居民点作为一个点,因此居民点体系就表示为不同等级的点状分布。

有时工业企业、工业基地、自然资源、城市、商店、医院、学校等,都采用点状分布的形式。

(二)线状分布类型(见教学演示)属于这一类型的地理要素如河流、给排水系统、高速公路、输油输气管、台风路径、雪线等。

这类地理要素的每一项都以直线、曲线或不规则线表示在图上。

(三)离散区域分布类型这是一种不连续的面状分布,例如行政区,不同类型的作物分布区等。

两个相邻区域之间,不是同类地理系统,因此是不连续的。

区域两边有质量上的或性质上的差别,但各类现象均有一定的面积。

离散区域分布与点状分布之间是可以互相转换的。

在小比例尺图上表示为点状分布的现象,如居民点,在大比例尺上则可以是区域分布的。

农作物、工业企业等也都有这种分布状态的特点。

因此是用区域分布还是用点状分布来测度和表示,必须视分析问题的性质和要求。

(四)连续的区域分布连续的区域分布是空间上连续的点状分布,比如温度、雨量、人口等等。

在图上往往可以划出等值线,例如温度、雨量、人口密度等值线等。

地形也可以理解为连续区域分布的,它的等值线就是等高线。

此外地下水埋深、矿化度、环境的有害物质浓度也常呈现连续的区域分布,也可以画出等值线。

总之,全世界中所有事物,都可以归结为点、线、面状分布,由上述四种基本类型相互组合形成十种组合类型。

二. 点状分布的地理要素及其计量方法(一)中心位置及其测度点状分布的中心位置在地理系统研究中有十分重要的意义。

如果把人口或城填分布视为二维空间的点,这些点的中心,往往是重要的人类活动的中心。

可见奴隶社会时,选择和营造重要都邑就十分重视中心位置。

在现代经济社会发展过程中,中心位置的意义就更显突出,它对区域的发展、经济网络的形成以及工、商业的分布有深刻的影响。

因此,许多地理学者致力于中心位置及其机制的研究,形成系统的理论——中心地理论,它是经济地理学和区域经济学中有较大影响的理论。

自然地理现象的分布中心及其整个分布状况的关系往往也是解开自然之迹的关键。

确定点状分布的中心位置可以用相似于测度数字分布的中心趋势的方法,但其测度的结果表示为图上的一定位置(坐标)。

1、中项中心它是两条相互垂直的直线的交点。

这两条直线一般取南北向和东西向。

每条直线把点状分布的点个数二等分。

中项中心求解方法(见教学演示)不难得出,中项中心总是偏向分布点密度较大的一侧,选择这样的中心,可以使中心与多数分布点之间取得较好的联系。

寻找中项中心的过程比较简便,因此,应用也广。

2、平均中心或几何中心平均中心求解方法(见教学演示)平均中心在各点数量相同时,可以称为分布重心,其确定方法如下:(1)任意在分布图上作X轴和Y轴,通常这种数轴是画在分布区的西、南侧,对数轴作出分划。

(2)确定每一个分布点的纵坐标和横坐标。

(3)计算横坐标和纵坐标的平均值,得到平均中心坐标,从而找出分布点的平均中心。

平均中心需要设立假定坐标系,计算分布点的坐标及其平均值。

平均中心位置与中项中心比较接近。

有时难以划分出中项中心,但平均中心总是可以通过坐标计算求得。

3、最优中心在地理要素的布局中,常应用最优中心的概念。

它是指一定意义上经济效果最好的位置。

计算最优中心的四个前提确定最优中心,就在于求得各分布点的“重量”与中心之间的距离乘积总和最大或最小的那一点。

根据不同的精度要求,可以确定不同的寻查步长。

例如,要在20个居住区中设立一个商业中心,这20个居住区的人口和位置是已经确定的,而人口数就是分布点的“重量”。

我们希望所选择的商业中心地点便利于全体居民,就是使居住区人数与居住区到中心的距离乘积的总和达到最小。

这样,全体居民在购物上的时间总和最省。

寻找最优中心的方法常应用于工业、商业中心布局以及资源勘探时物资、技术供应中心的布局等。

(二)离散程度与集中程度的测度点状分布的离散程度或集中程度是表现地理要素空间分布特征的指标,也是分析分布规律的重要数量方法。

1、对于中心的离散程度以几何图示的方法使离散程度数值化,在地理研究中有广泛的应用。

上述计算过程,只须事先确定分布点坐标,便很容易设计出语言程序,在计算机上执行。

2、对于任何指定位置的离散程度确定一个位置作为地理现象分布的中心,比如城市中心、农作物分布中心、交通中心等,然后研究点状分布的上述现象,并确定对中心的离散程度。