万有引力及牛顿第二定律

- 格式:doc

- 大小:530.00 KB

- 文档页数:10

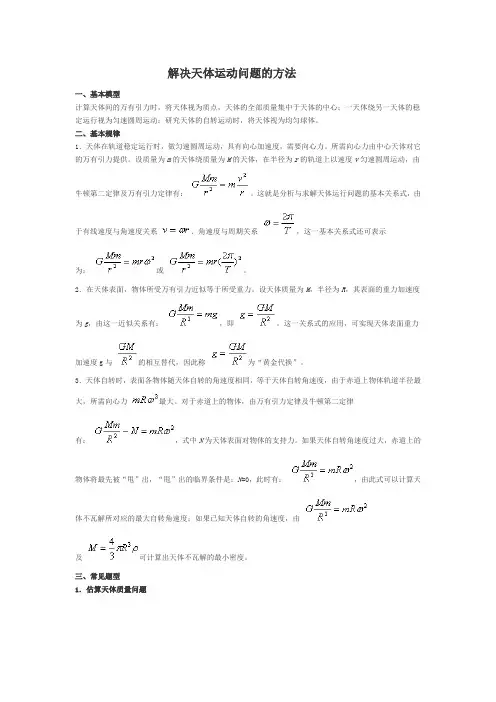

解决天体运动问题的方法一、基本模型计算天体间的万有引力时,将天体视为质点,天体的全部质量集中于天体的中心;一天体绕另一天体的稳定运行视为匀速圆周运动;研究天体的自转运动时,将天体视为均匀球体。

二、基本规律1.天体在轨道稳定运行时,做匀速圆周运动,具有向心加速度,需要向心力。

所需向心力由中心天体对它的万有引力提供。

设质量为m的天体绕质量为M的天体,在半径为r的轨道上以速度v匀速圆周运动,由牛顿第二定律及万有引力定律有:。

这就是分析与求解天体运行问题的基本关系式,由于有线速度与角速度关系、角速度与周期关系,这一基本关系式还可表示为:或。

2.在天体表面,物体所受万有引力近似等于所受重力。

设天体质量为M,半径为R,其表面的重力加速度为g,由这一近似关系有:,即。

这一关系式的应用,可实现天体表面重力加速度g与的相互替代,因此称为“黄金代换”。

3.天体自转时,表面各物体随天体自转的角速度相同,等于天体自转角速度,由于赤道上物体轨道半径最大,所需向心力最大。

对于赤道上的物体,由万有引力定律及牛顿第二定律有:,式中N为天体表面对物体的支持力。

如果天体自转角速度过大,赤道上的物体将最先被“甩”出,“甩”出的临界条件是:N=0,此时有:,由此式可以计算天体不瓦解所对应的最大自转角速度;如果已知天体自转的角速度,由及可计算出天体不瓦解的最小密度。

三、常见题型1.估算天体质量问题由关系式可以看出,对于一个天体,只要知道了另一天体绕它运行的轨道半径及周期,可估算出被绕天体的质量。

例1.据媒体报道,嫦娥一号卫星环月工作轨道为圆轨道,轨道高200km,运行周期为127分钟。

若还知道引力常量和月球半径,仅利用以上条件不能求出的是A.月球表面的重力加速度B.月球对卫星的吸引力C.卫星绕月运行的速度D.卫星绕月运行的加速度解析:设月球质量为M,半径为R,月面重力加速度为g,卫星高度为h,运行周期为T,线速度为v,加速度为a,月球对卫星的吸引力为F。

万有引力的动力学原理是啥万有引力的动力学原理,又称为牛顿第二定律,是经典物理学中最基本也最重要的定律之一。

它规定了物体的运动与受力的关系,描述了力对物体的影响。

牛顿第二定律的基本内容是:当物体受到外力作用时,它的运动状态会发生变化,即物体的加速度与作用力成正比例,与物体的质量成反比例,即f=ma,其中f 为作用力,m为物体的质量,a为物体的加速度。

在万有引力的动力学原理中,牛顿第二定律用于描述行星的运动。

根据牛顿第二定律,万有引力可以被描述为两个物体之间的相互作用力。

例如,地球受到太阳的引力,因此受到加速度。

另一方面,太阳也受到地球的引力,并因此加速。

由此可见,万有引力是一种相互作用力,它可以使物体产生运动,并改变物体的运动状态。

万有引力的动力学原理也支配着轨道运动。

当一个物体的速度足够快,它便可以绕着另一个物体运动,这种行星绕日的运动便是传统的轨道运动。

在轨道运动中,万有引力和惯性的相互作用导致了运动状态改变的平衡,从而形成了绕另一物体运动的轨道。

而在牛顿第二定律的基础上,可以推导出万有引力和行星的质量、距离之间的关系,这便是著名的牛顿万有引力定律,它是描述行星运动的基本定律之一。

这个定律规定了行星之间的引力与它们之间的距离成反比,同时与它们的质量成正比。

牛顿万有引力定律的数学表达式是F=G*(m1*m2)/r²,其中F为行星之间的引力,m1和m2为两个行星的质量,r为它们之间的距离,而G为引力常数。

这个公式充分表达了万有引力和行星之间的相互作用关系。

总的来说,万有引力的动力学原理是经典物理学中最重要的定律之一,它描述了物体的运动状态与受力之间的关系,同时也是描述行星之间相互作用的重要定律之一。

它的推导与运用促进了科学发展,并具有重要的实际应用价值。

万有引力定律和牛顿三大定律之间的关系引言:万有引力定律和牛顿三大定律是经典力学中最基本的定律之一。

万有引力定律描述了两个物体之间的引力作用,而牛顿三大定律则描述了物体运动的规律。

本文将探讨这两个定律之间的关系。

一、万有引力定律的概述万有引力定律是由英国科学家牛顿在17世纪提出的。

根据该定律,任何两个物体之间都存在引力,这个引力的大小与两个物体的质量成正比,与它们之间的距离的平方成反比。

公式表达为F=G*(m1*m2)/r^2,其中F表示引力的大小,G是一个常量,m1和m2分别代表两个物体的质量,r表示它们之间的距离。

二、牛顿三大定律的概述牛顿三大定律是牛顿在《自然哲学的数学原理》中提出的。

这三个定律分别是:惯性定律、动量定律和作用-反作用定律。

1.惯性定律:物体在没有外力作用下将保持静止或匀速直线运动的状态。

这意味着物体具有惯性,不会自发改变自己的运动状态。

2.动量定律:物体的动量变化率等于作用在物体上的力的大小。

动量是物体的质量乘以速度,所以动量定律可以表示为F=ma,其中F是物体所受的合力,m是物体的质量,a是物体的加速度。

3.作用-反作用定律:对于任何两个物体之间的相互作用力,这两个力的大小相等,方向相反。

也就是说,如果物体A对物体B施加一个力,那么物体B对物体A也会施加一个大小相等、方向相反的力。

三、万有引力定律与牛顿三大定律的关系万有引力定律和牛顿三大定律之间存在着密切的联系,可以通过以下几个方面来说明。

1.万有引力定律与牛顿第二定律的关系根据万有引力定律,两个物体之间的引力与它们的质量成正比。

而根据牛顿第二定律,物体所受的力等于物体的质量乘以加速度。

因此,可以将万有引力定律中的引力看作是物体所受的力,而加速度则是由引力引起的。

2.万有引力定律与牛顿第三定律的关系根据万有引力定律,两个物体之间的引力是相互作用的,即一个物体对另一个物体施加一个力,同时另一个物体也对第一个物体施加一个大小相等、方向相反的力。

圆周运动,开普勒三定律,牛顿万有引力定律及其应用开普勒的三大定律第一定律(轨道定律):一切行星都沿各自的椭圆轨道运行,太阳在该椭圆的一个焦点上。

第二定律(面积定律):对任何一个行星,它和太阳连线在相等的时间内总是扫过相等的面积。

第三定律(周期定律):每个行星的椭圆轨道是半长轴的立方跟公转周期行的椭圆轨道与圆轨道相近,当把行星轨道近似当做圆时,公式中的a即为圆半径。

开普勒确立的三定律为牛顿创立他的天体动力学理论奠定的实验基础,同时,开普勒也是最早用数学公式表达物理规律并获得成功的人之一,从他所在的时代开始,数学方程就成为表达物理规律的基本方式。

牛顿万有引力定律:天体密度的测定应用万有引力定律测出某天体质量又能测知该天体的半径或直径,就可求出该天体的密度,即例如:某登月密封舱在离月球表面112km的空中沿圆形轨道绕月球运行,运行周期为120.5分钟,月球半径为1740km,应用万有引力公式算出月球质量为月球平均密度为如果不易测知天体半径,也可用人造飞行器沿该天体的表面匀速率绕密度为天体质量的测定假定某天体的质量为M,有一质量为m的行星(或卫星)绕该天体做圆周运动,圆周半径为r,运行周期为T,由于万有引力就是该星体做圆周运动的向心力,故有例如:测知月球到地球平均距离为r=3.84×108m,月球绕地球转动周期T=27.3日=2.36×106秒,万有引力常量G=6.67×10-11牛·米2/kg2,将数据代入上式可求得地球质量约为5.98×1024kg。

由于地球表面物体的重力近似等于万有引力,所以地球质量还可用下式粗算近地点和远地点人造地球卫星的轨道多数不是圆而是椭圆,地球的球心位于椭圆的一个焦点上,如图所示,当卫星位于图中P点时,距离地球表面最近,此位置称为近地点,长轴上的另一项点Q则为远地点。

由开普勒定律可知卫星位于近地点时速率最大,位于远地点时速率最小,由于近地点和远地点处曲率半径相同,所以由上面两式比得vP:vQ=LOQ:LOP此式说明同一颗卫星在近地点和远地点速率之比等于它们与地球中心距离的倒数。

万有引力定律编辑本词条由“科普中国”百科科学词条编写与应用工作项目审核。

[1] 万有引力定律是艾萨克·牛顿在1687年于《自然哲学的数学原理》上发表的。

牛顿的普适的万有引力定律表示如下:任意两个质点有通过连心线方向上的力相互吸引。

该引力大小与它们质量的乘积成正比与它们距离的平方成反比,与两物体的化学组成和其间介质种类无关。

中文名万有引力定律外文名Law of universal gravitation 表达式F=(G×M₁×M₂)/R²提出者艾萨克·牛顿提出时间1687年应用学科数学、自然哲学、物理学、自然学等适用领域范围物理学、自然学等推理依据编辑伽利略在1632年实际上已经提出离心力和向心力的初步想法。

布里阿德在1645年提出了引力平方比关系的思想.牛顿在1665~1666年的手稿中,用自己的方式证明了离心力定律,但向心力这个词可能首先出现在《论运动》的第一个手稿中。

一般人认为离心力定律是惠更斯在1673年发表的《摆钟》一书中提出来的。

根据1684年8月~10月的《论回转物体的运动》一文手稿中,牛顿很可能在这个手稿中第一次提出向心力及其定义。

万有引力与相作用的物体的质量乘积成正比,是发现引力平方反比定律过渡到发现万有引力定律的必要阶段.·牛顿从1665年至1685年,花了整整20年的时间,才沿着离心力—向心力—重力—万有引力概念的演化顺序,终于提出“万有引力”这个概念和词汇。

·牛顿在《自然哲学的数学原理》第三卷中写道:“最后,如果由实验和天文学观测,普遍显示出地球周围的一切天体被地球重力所吸引,并且其重力与它们各自含有的物质之量成比例,则月球同样按照物质之量被地球重力所吸引。

另一方面,它显示出,我们的海洋被月球重力所吸引;并且一切行星相互被重力所吸引,彗星同样被太阳的重力所吸引。

由于这个规则,我们必须普遍承认,一切物体,不论是什么,都被赋与了相互的引力(gravitation)的原理。

第09讲 万有引力定律知识图谱万有引力定律的理解和基本计算知识精讲知识点一:万有引力定律的理解和基本计算1. 开普勒定律定定定定定定定定定定定定定 定定定定定定所有行星分别在大小不同的轨道上同绕太阳运动。

太阳在这些椭圆轨道的一个焦点上。

定定定定定定定 定定定定定定对任意行星来说,该行星与太阳的连线在相等的时间内扫过相等的面积。

说明:定定定定定定定 定定定定定定所有行星绕太阳运动轨道半长轴的立方与公转周期的二次方成正比。

,k 值仅与中心天体有关,而与环绕天体无关;中心天体不同的系统中,k 值不同。

2.月地检验(1)目的:验证天体之间的力与地球上物体所受的重力是同一种性质的力。

(2)原理:假定上述猜想成立,即维持月球绕地球运动的力与使苹果下落的力是同一种力,同样遵从“平方反比”规律,那么由于60r R ≈月,所以同一物体在月球轨道上受到的引力约为地面附近受到引力的2160。

根据牛顿第二定律,物体在月球轨道上运动时的加速度(月球公转的向心加速度)也应该是地面附近下落时的加速度(自由落体加速度)的2160。

(3)验证当时已经比较精确地测定月球与地球的距离r =384400km 、月球的公转周期为27.3天。

地面附近的重力加速度:2=9.8m/s g ;月球运行的向心加速度:2823222() 3.84410() 2.7210m/s 27.3243600a r T -==⨯⨯=⨯⨯⨯ππ由此可得:-32.72?1019.83600a g =≈,假设成立。

3.万有引力定律(1)引力公式:122m m F Gr = (2)适用条件适用于两个质点或均匀球体;r 为两质点或球心间的距离;) (3)引力常量:11226.6710N m /kg G -=⨯⋅,1798年由英国物理学家卡文迪许利用扭秤装置测出,自称“能称出地球质量的人”。

4.利用万有引力定律推导开普勒第三定律行星绕太阳运转,万有引力提供向心力:2224Mm F G m rr T π==由此可得:3224GM rT =π设24GMk =π,可得:32r k T =,即为开普勒第三定律表达式 k 大小有中心天体质量决定,与环绕天体无关,且不同环绕体系k 值可能不同。

万有引力公式推导完整过程全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:万有引力公式是由牛顿提出的一个重要的物理定律,它描述了两个物体之间的引力之间的关系。

按照牛顿的万有引力定律,两个质量分别为m1和m2的物体之间的引力的大小与它们之间的距离的平方成反比,与它们质量的乘积成正比。

这个公式被称为万有引力公式,即F=G(m1*m2)/r^2,其中F代表引力的大小,G为引力常量,m1和m2为两个物体的质量,r为它们之间的距离。

万有引力公式的推导是基于牛顿的引力定律和运动定律。

在牛顿的引力定律中,他认为两个物体之间的引力是与它们质量的乘积成正比,与它们之间的距离的平方成反比。

在运动定律中,牛顿也提出了物体受到的引力会改变它们的加速度,即F=ma。

F=G(m1*m2)/r^2接下来,我们考虑物体受到引力的作用后会产生的加速度。

根据牛顿的运动定律,加速度与物体受到的引力成正比,即F=ma。

将引力的表达式代入运动定律的表达式中,我们可以得到:根据运动定律,加速度a可以表示为两个物体之间的距离r和它们之间的引力的关系,即a=GM/r^2。

将这个式子代入前面的表达式中,我们可以得到:整理后得到:万有引力公式的推导是物理学中的一个重要课题,它揭示了引力和运动之间的密切联系。

通过对引力和运动的分析,我们可以建立出牛顿的万有引力定律,描述了引力的大小与物体之间的距离和质量的关系。

这个公式不仅对于物理学的发展有着重要的意义,也为我们认识宇宙的运行规律提供了重要的理论基础。

第二篇示例:万有引力定律是牛顿在1687年提出的,是描述两个质点之间的引力作用的数学表达式。

这个定律也被称为“万有引力定律”,是物理学中最重要的定律之一。

万有引力定律的公式是:F =G * m1 * m2 / r^2F是两个质点之间的引力,m1和m2分别是两个质点的质量,r 是两个质点之间的距离,G是一个常数,称为引力常数。

万有引力公式的推导过程并不复杂,下面我们将详细介绍。

著名的牛顿力学三定律,万有引力及牛顿的微积分成果都载于《自然哲学的数学原理》牛顿三大定律指的是牛顿第一运动定律、牛顿第二定律、牛顿第三运动定律。

其中第一定律说明了力的含义:力是改变物体运动状态的原因;第二定律指出了力的作用效果:力使物体获得加速度;第三定律揭示出力的本质:力是物体间的相互作用。

牛顿运动定律中的各定律互相独立,且内在逻辑符合自洽一致性。

其适用范围是经典力学范围,适用条件是质点、惯性参考系以及宏观、低速运动问题。

牛顿运动定律阐释了牛顿力学的完整体系,阐述了经典力学中基本的运动规律,在各领域上应用广泛。

牛顿第一运动定律简介:牛顿第一运动定律,简称牛顿第一定律,又称惯性定律、惰性定律。

常见的表述为:任何物体都要保持匀速直线运动或静止状态,直到外力迫使它改变运动状态为止。

1687年,英国物理学家牛顿在巨著《自然哲学的数学原理》中提出了三个定律,即著名的牛顿三大定律,这三大定律构成了牛顿力学的基石。

其中,牛顿第一运动定律就是其中的第一条。

牛顿第一定律是一条重要的力学定律,它给出的惯性系,是牛顿质点力学体系中不可缺少的基本概念。

牛顿第一运动定律适用范围:牛顿第一定律只适用于惯性参考系。

惯性参考系中,在质点不受外力作用时,能够判断出质点静止或作匀速直线运动。

牛顿第一定律在有加速度的非惯性参考系中是不适用,因为不受外力的物体,在非惯性参考系中也可能具有加速度,这与牛顿第一定律相悖。

非惯性系中,要用非惯性系中的力学方程解力学问题。

牛顿第一运动定律影响:1、牛顿第一定律给出了一个没有加速度的参考系—惯性系,使人们对物理问题的研究和物理量的测量有了实际意义,从而使它成为整个力学甚至物理学的出发点。

牛顿第二、第三定律以及由牛顿运动定律建立起来的质点力学体系,如动量定理、动量守恒定律、动能定理等,只对惯性系成立。

2、牛顿第一定律是其他原理的前提和基础。

第一定律中包含的基本概念,奠定了经典力学的概念基础,从而使它处于理论系统中第一个原理的前提地位,这表现在:(1)首次批驳了延续两千多年的亚里士多德等人错误的力的概念,为确立正确的力的概念奠定了基础。

万有引力定律和牛顿第二定律好嘞,今天咱们聊聊万有引力定律和牛顿第二定律,这两个可真是科学界的“老大”。

想想吧,咱们每天走路、吃饭,甚至躺在沙发上追剧,都和这俩有着千丝万缕的关系。

你可别小看这些定律,牛顿可是在17世纪就琢磨出来的,真是厉害呀。

咱们的地球围绕着太阳转,月亮绕着地球转,全都是因为万有引力这位“无形大咖”的作用。

万有引力,这个词听上去就挺高大上的。

其实说白了,就是任何两个物体之间都有一种吸引力,像是你和那块美味的巧克力,明明知道不该吃,但就是忍不住,哈哈。

这吸引力跟物体的质量和它们之间的距离有关,质量越大,吸引力越强;距离越近,吸引力也越强。

就好比你和好朋友之间的关系,老远见到她,你可能只是招个手,越靠近,越想上去抱一抱,心里那种暖意就更强了。

再说说牛顿的第二定律,简单点儿说就是“力等于质量乘以加速度”。

这听上去挺复杂的,其实道理很简单。

想象一下你在推一辆小车,没啥负担,那车就跑得飞快。

可是要是你在推一辆装满水的重车,哎哟,那个劲儿可就大了,车子跑起来可费劲了。

这里面就有质量和加速度的关系了。

质量越大,加速度就得小一些,想想你在马路上开车,开得快的时候,突然刹车,你可得小心了,要不然“哐当”一声,车子就跟打了个滑。

其实这两个定律结合起来,帮我们理解了很多自然现象。

比如说你看到苹果从树上掉下来,肯定会好奇,为什么它不飞到天上去?就是因为万有引力在起作用,地球把它吸引下来了。

你想啊,要是苹果能飞起来,那就真成了个传奇水果了,大家都得赶紧去栽苹果树,没准就能收获一片天空呢。

再说到生活中的例子,你每天早上起床,走到窗前,伸个懒腰,阳光洒在你身上,感觉真好。

可是你要知道,阳光是因为太阳的引力把光线射向地球的,真是“天上掉下个林妹妹”的感觉。

而牛顿第二定律在这时候也在默默发挥作用,阳光的“速度”和“质量”,让你感受到温暖的同时,也让你一睁眼就开始新的一天。

有人说科学无趣,其实不然,咱们身边的每一件事都跟这些定律有关系,连你喝水的时候,水滴从杯子边缘流下来,都是在受引力的影响。

力学练习题万有引力与行星运动的计算力学练习题: 万有引力与行星运动的计算力学是研究物体运动和相互作用的学科,其中涉及到了众多的重要概念和定律。

本文将通过解答力学练习题的方式,探讨万有引力与行星运动的计算相关的问题。

1. 问题描述:假设有两个质量分别为m1和m2的物体,它们之间的距离为r,求它们之间的引力F。

解决方案:根据牛顿第二定律和万有引力定律,我们可以得到以下公式:F =G * (m1 * m2) / r^2其中,G为万有引力常数,其值约为6.67430 ×10^-11 N·m^2/kg^2。

2. 问题描述:如何计算行星绕太阳的周期?解决方案:根据开普勒第三定律,可以得知行星绕太阳的周期T与它们的轨道半长轴a的关系如下:T^2 = (4π^2 * a^3) / (G * M)其中,π为圆周率,G为万有引力常数,M为太阳的质量。

3. 问题描述:如何计算行星的轨道速度?解决方案:根据开普勒第二定律,可以得知行星在椭圆轨道上的轨道速度v与它们的轨道半长轴a的关系如下:v = (G * M * (2 / r - 1 / a))^0.5其中,G为万有引力常数,M为太阳的质量,r为行星与太阳之间的距离,a为轨道半长轴。

4. 问题描述:如果已知行星的轨道半长轴a和离心率e,如何计算它的轨道离焦距c?解决方案:根据椭圆的定义,轨道半长轴a和离焦距c的关系可以用离心率e表示:c = a * e5. 问题描述:如果已知行星的轨道半长轴a和离心率e,如何计算它的轨道的半短轴b?解决方案:根据椭圆的定义,轨道半长轴a和半短轴b的关系可以用离心率e表示:b = a * (1 - e^2)^0.5通过以上的五个问题和解决方案,我们可以更好地理解万有引力与行星运动之间的关系。

同时,这些练习题也可以帮助我们巩固和应用所学的力学知识。

结论:力学练习题中的万有引力和行星运动计算问题是力学学习中的重要内容。

通过解答这些问题,我们可以更深入地理解力学原理,并运用于实际问题的解决中。

物理必修二公式总结一、力学部分1. 动力学- 牛顿第二定律:F=ma- 牛顿第一定律:F=0- 牛顿第三定律:F12=-F212. 动能和功- 动能定理:W=ΔK- 功的定义:W=F·s·cosθ3. 万有引力- 引力定律:F=G·(m1·m2)/r^2- 万有引力势能:E=-G·(m1·m2)/r4. 圆周运动- 圆周运动的向心力:F=mv^2/r- 圆周运动的周期:T=2πr/v5. 力的合成与分解- 合力的大小:F=√(F1^2+F2^2+2F1F2cosθ)- 分力的大小:F1=F·cosθ,F2=F·sinθ二、热学部分1. 温度与热量- 摄氏度与开氏度的转换:K=℃+273.15 - 热量的传递:Q=m·c·ΔT2. 热力学定律- 热力学第一定律:ΔU=Q-W- 热力学第二定律:ΔS≥03. 热传导- 热传导定律:Q/t=k·A·ΔT/l4. 理想气体- 理想气体状态方程:P·V=n·R·T- 理想气体定律:P1·V1/T1=P2·V2/T25. 热机效率- 卡诺循环效率:η=1-(Tc/Th)三、光学部分1. 光的反射- 反射定律:θi=θr2. 光的折射- 折射定律:n1·sinθ1=n2·sinθ23. 光的成像- 薄透镜成像公式:1/f=1/v-1/u4. 光的波动性- 单缝衍射:dsinθ=mλ- 双缝干涉:dsinθ=(m+1/2)λ5. 光谱学- 光的色散:n=λc四、电磁学部分1. 电场与电势- 电场强度:E=F/q- 电势差:ΔV=W/q2. 电阻电路- 欧姆定律:I=V/R- 等效电阻:1/R=1/R1+1/R2+...3. 电磁感应- 法拉第电磁感应定律:ε=-dΦ/dt4. 电场中的运动- 洛伦兹力:F=q(E+v×B)5. 电磁辐射- 麦克斯韦方程组:∮E·ds=0,∮B·ds=μ0I,∮E·dl=-dΦ/dt,∮B·dl=μ0ε0dΦ/dt通过对物理必修二课程中的主要公式进行总结,我们可以更加清晰地了解各个物理概念之间的关系。

万有引力定律是艾萨克·牛顿在1687年于《自然哲学的数学原理》上发表的。

牛顿的普适万有引力定律表示如下:任意两个质点有通过连心线方向上的力相互吸引。

该引力的大小与它们的质量乘积成正比,与它们距离的平方成反比,与两物体的化学本质或物理状态以及中介物质无关。

以数学表示为:(更严谨的表达请见下文中的矢量式方程。

)其中:∙F: 两个物体之间的引力∙G: 万有引力常数∙m1: 物体1的质量∙m2: 物体2的质量∙r: 两个物体之间的距离依照国际单位制,F的单位为牛顿(N),m1和m2的单位为千克(kg),r的单位为米(m),常数G近似地等于6.67 × 10−11 N m2 kg−2(牛顿米的平方每千克的平方)。

可以看出排斥力F一直都将不存在,这意味着净加速度的力是绝对的(这个符号规约是为了与库仑定律相容而订立的,在库仑定律中绝对的力表示两个电子之间的排斥力)。

目录[隐藏]∙ 1 重力加速度∙ 2 具有空间广度的物体∙ 3 向量式∙ 4 重力场5 牛顿理论存在的问题5.1 理论问题5.2 观测结果的不符5.3 牛顿定律的局限性∙ 6 参见∙7 参考文献∙8 注释重力加速度[编辑]令a1为事先已知质点的重力加速度。

由牛顿第二定律知,即。

取代前面方程中的F同理亦可得出a2.依照国际单位制,重力加速度(同其他一般加速度)的单位被规定为米每平方秒 (m/s2or m s−2)。

非国际单位制的单位有伽利略、[单位g](见后)以及英尺每秒的平方。

请注意上述方程中的a1,质量m1的加速度,在实际上并不取决于m1的取值。

因此可推论出对于任何物体,无论它们的质量为多少,它们都将按照同样的加速度向地面坠落具有空间广度的物体[编辑]如果被讨论的物体具有空间广度(远大于理论上的质点),它们之间的万有引力可以以物体的各个等效质点所受万有引力之和来计算。

在极限上,当组成质点趋近于“无限小”时,将需要求出两物体间的力(矢量式见下文)在空间范围上的积分。

/Soft/WuLi/gswl/wlst/200707/20070702235616.html第二章万有引力定律牛顿运动定律一.高考探究(1)2007年与2006年考试说明的对比(2)对新课标的解读本单元新课标共罗列有8条目,具体解读如下:1、要求学生通过实验认识滑动摩擦、静摩擦的规律,能用动摩擦因数计算摩擦力.2、要求学生知道常见的形变,通过实验了解物体的弹性,知道胡克定律,对于胡克定律不必出现繁难的计算.能引导学生调查了解日常生活和生产中所用弹簧的形状及使用目的,或启发学生能用胡克定律解释弹簧秤的工作原理等.3、要求学生对力的合成与分解的学习应达到理解的水平,并能用力的合成与分解分析日常生活中的问题,如研究两个大小相等的共点力在不同夹角时的合力大小.且要求学生知道共点力的平衡条件,可以分析生活中的一些共点力平衡的实例;并通过认识力对矢量和标量加以区分,要求学生对矢量深入认识,矢量不仅有大小和方向,而且两个矢量的加法还必须符合平行四边形法则.4、要求学生通过实验,探究加速度、质量、力三者的关系,能通过实验测量加速度、质量、力,并能分别作出表示加速度与力、加速度与质量的关系图象,根据图象写出加速度与力、质量的关系式.这里必须要让学生充分体会和掌握探究过程所用的科学方法,提高学生实验探究能力.5、要求学生理解牛顿运动定律,这里包含了对牛顿第一、二、三定律的理解.还要求学生能用牛顿运动定律解释生活中的有关问题.通过实验认识超重和失重.牛顿运动定律的应用是物理力学中最重要的内容之一,也是解决物理问题重要的基本方法之一.在高考卷中是必考内容.6、要求学生认识单位制在物理学中的重要意义.知道国际单位制中的力学单位.7、让学生通过事实了解万有引力定律的发现过程,知道万有引力定律.认识万有引力定律的发现具有重大意义,如促使物理学完成了第一次大综合,预测当时的未知天体,使人造卫星上天等,让学生由此体会到科学定律对人类认识世界的作用.8、要求学生知道什么是环绕速度,会通过公式计算人造卫星的环绕速度.知道什么是第二宇宙速度和第三宇宙速度.二.重点难点解析1、关于对物体进行受力分析对物体进行准确的受力分析是学好高中物理所必须具备的基本功,必须随时总结这方面的经验,久而久之也就能够提高灵活处理问题的能力.对物体进行受力分析前,应先解决的问题是:准确确定研究对象.常常需要解决的是两个或两个以上的关联体,有时分析研究某个物体的受力情况比较方便,这时需要把该物体隔离出来进行研究.有时又需要将这几个关联体的整体作为对象进行研究.研究对象的选择、确定及转移,重新确定是否合理,直接关系着问题能否顺利解决.其次是画出草图,通过按重力(场力)、弹力、摩擦力和其他力的顺序依次作出受力分析图,指出各个力的性质.受力分析时既不能“遗漏”力,也不能“无中生有”多加力,需联系物体的运动状态,受力情况应与运动状态一致,符合力的作用效果.另外,物体的受力情况是客观存在,与选取的隔离体的顺序无关,但顺序取得适当,可使受力分析变得容易些.2、关于力的合成和分解合力与分力的关系为等效和替代作用,不可重复计量.形定则.定理等).要提醒学生注意:(1)二力的合成时合力不一定大于分力.如图2-1所示,分力(F 1、F 2)的合力θcos 2212221F F F F F ++=.① 当θ 在0°~ 180°内变化时,若θ增大,F 减少 ;若θ减少 ,F 增大 ; ② 两个力(F 1、F 2)的合力(F )的取值范围为:()2121F F F F F +≤≤-.(2)力的分解是力的合成的逆向过程.在分解某个力时,常可采用以下两种方式:一种是按照力产生的实际效果进行分解;另一种是按照“正交分解”进行分解,这是一种行之有效的解决问题的方法,但要注意选择坐标方向的原则:①尽可能使未知矢量不要被分解(或使尽可能少的未知矢量 被分解);②使尽可能多的矢量落在坐标轴上,即尽可能多的矢量不要被分解;③使未知矢量沿坐标轴的正方向.3、关于牛顿运动定律及应用牛顿运动定律作为力学的基本规律、力学的核心知识,另外在电磁学部分综合问题中也涉及到应用牛顿运动定律,可以说它是每一套高考试卷的必考内容,而且可能重复出现,多次考查.考查重点是:准确进行物体的受力分析,熟练应用牛顿运动定律,结合进行物体运动情况分析,应用匀变速运动规律求解运动学量.故一定要深刻理解和掌握牛顿运动定律.(1) 牛顿三大定律是互相联系的统一整体,它揭示了物体做机械运动时其运动状态发生变化的本质原因和规律.第一定律所揭示的是物体不受力时保持其原状态不变的理想状况.它揭示了物体的一个最普遍、最基本的性质——惯性.即任何物体都具有一种保持它自己的静止状态或匀速直线运动状态的性质,这种性质是物体的固有属性,惯性的大小用质量来量度.同时指出外力的作用不是维持物体的运动,而是改变物体的运动状态(速度矢量)第二定律所揭示的是物体受到外力作用,外力的合力不为零时,物体的运动状态就立即发生变化,表征了合外力与加速度的瞬时效应.加速度矢量的方向随合外力方向.应用牛顿第二定律的数学表达式F 合=ma 时应从以下几方面去理解.①因果统一性:引起物体运动状态变化的外因是物体受到合外力,这里强调三个字“受”“合”“外”,即物体受到的力是合力并且是外力.物体的加速度是合外力对物体所产生的效果,即加速度是结果,合外力是原因;物体的质量是决定其加速度的内因,质量越大,惯性越大,运动状态的改变越困难.②瞬时性:牛顿第二定律对运动物体在运动过程中的任何一个时刻都成立.当合外力的大小和方向发生变化时,物体的加速度的大小和方向也同时发生相应的变化.若合外力为零,加速度也立即变为零;合外力为恒力,物体就做匀变速运动.加速度时刻随着和外力的变化而变化,加速度的改变不需要时间的积累.③矢量性:牛顿第二定律是矢量表达式,加速度是矢量,其方向始终与物体受到的合外力的方向一致,与速度方向没有直接关系.④独立性:如果几个力同时作用于一个物体,则物体所产生的加速度等于每个力单独作用时产生的加速度的矢量和;如果将一个力分解成几个不同方向的分力,则每个分力使物体产生加速度等于实际加速度在各个分力方向上的加速度分量.第三定律指出物体之间力的作用是相互性的,而不是单一性的.作用力和反作用力总是成对地出现,并且属于同一性质;它们同时产生、同时消失;作用在不同物体上.必须严格区分作用力和反作用力及一对平衡力.(2) 在国际单位制中,公式中的F 合的单位是牛顿,质量的单位为千克,加速度的单位是米/秒.只有在这个单位制中,牛顿第二定律才能成:mF a 合=.(3) 牛顿运动定律的适用范围:只适用于惯性系.只适用于解决宏观物体的低速运动问题,当物体运动的速度很大,大到接近光速时,牛顿运动定律便不能适用了.(4) 应用牛顿运动定律解题的基本步骤:①在认真审题和分析,正确理解题意的基础上选择恰当的研究对象(并画出来).②正确地做受力分析(画出各力,标出字母.③正确分析运动情况(a 的方向,标在图中).④选定x 、y 轴方向(正交的,标在图中).⑤将力(必要时还有加速度a )按x 、y 轴方向分解.⑥将F 合=ma 分解成两个“分量式” Fx 合=ma x ;Fy 合=ma y .⑦若未知量多而方程不够,可设法利用条件补充方程(例如,另选对象重复1至6的步骤,或利用胡克定律f =kx ,滑动摩擦力f=μN 及一些几何关系和运动学公式).⑧求解方程,进行检验,必要时讨论结果等等. 4、关于牛顿运动定律在曲线运动中的应用(1)物体做曲线运动的条件:从动力学的角度说,物体所受合外力的方向跟物体速度方向不在一条直线上时,物体就做曲线运动.(2)曲线运动是变速运动。

因曲线运动速度方向时刻在变,故一定存在加速度,也即有合外力,且合外力方向一定指向曲线凹侧.合外力恒定时为匀变速曲线运动,如平抛运动;合外力变化时为非匀变速曲线运动,如圆周运动.(3)圆周运动中的向心力:①作用效果:能产生向心加速度,以不断改变物体的速度方向,维持物体做圆周运动;②大小:r Tm v m mr r v m ma F 22224πωω=====向 ③产生:向心力是按效果命名的力,不是某种性质力,因此向心力可以由某一个力来提供,也可以由几个力的合力提供,要根据物体受力的实际情况判定;④当物体所受的合外力大小不变,方向始终与速度方向垂直且指向圆心时,物体就做匀速圆周运动.总之,求解圆周运动动力学问题关键在于分析清楚向心力的来源,然后灵活列出牛顿第二定律关系式.5、关于万有引力定律万有引力定律揭示了自然界中一切物体间普遍存在的一种基本相互作用.解释了重力产生的原因和天体运动的原因,典型的问题是卫星或行星的类圆周运动.(1)、研究天体运动的基本方法研究人造卫星、行星等天体的运动时,我们进行了以下近似:中心天体是不动的,环绕天体以中心天体的球心为圆心做匀速圆周运动;环绕天体只受到中心天体的万有引力作用,这个引力提供环绕天体圆周运动的向心力.即有r T m r m r v m rm m G 222222221)2(πω=== (2)、卫星的速度、角速度、加速度、周期和轨道半径的关系 ①r GMv =,即线速度r v 1∝; ②3r GM =ω,即角速度31r∝ω; ③ GMr T 324π= ,即周期3r T ∝,或GM r T 2324π= ,即开普勒第三定律;④2rGM a =,即向心加速度21r a ∝ 可见,卫星运行轨道半径r 与该轨道上的线速度v 、角速度ω、周期T 、向心加速度a存在一一对应关系,一旦r 确定,则v 、ω、T 、a 皆确定,与卫星的质量无关.这是每年高考必考的内容,一般把万有引力定律和圆周运动结合起来进行考查,或与运动学以及新的前沿知识联系起来命题,若以选择题形式出题,题型会比较常见,若为计算题,或数学运算或几何关系较复杂或综合性较强,物理背景比较新颖.三.例题精讲[例1] (1998年全国高考题) 三段不可伸长的细绳OA 、OB 、OC 能承受的最大拉力相同,它们共同悬挂一重物, 如图2-2所示,其中OB 是水平的,A 端、B 端固定.若逐渐增加C 端所挂物体的质量,则最先断的绳(A )必定是OA (B )必定是OB (C )必定是OC (D )可能是OB ,也可能是OC解析:方法(一)运用力的分解法.OC 中的拉力等于重物的重力,将此力按力的作用效果可分解为如图2-3所示的两个分力和,它们分别等于OA 、OB 中的拉力,由几何关系可知三段绳中OA 的拉力最大.故逐渐增加重物的质量时,最先断的绳是OA.图2-3 图2-4方法(二)运用力的合成法.作结点O的受力图,设绳OA、OB的拉力分别为F A、F B,它们的合力为F,由于结点O质量不计,所以它受到的力F与重物重力大小相等、方向相反.如图2-4所示,从作出的平行四边形可知:OA绳中张力最大,若逐渐增大重物重力,则OA首先达到最大拉力,故最先断的绳必是OA.答案:A点评:力的分解法和合成法是对力进行处理的重要方法.运用时,可将图解法和数学计算与之结合在一起分析合力与分力之间的关系.[例2] (2004全国春季高考题)如图2-5所示.a、b是两个位于固定斜面上的矩物块,它们的质量相等,F是沿水平方向作用于a上的外力,已知a、b接触面,a、b与斜面的接触面都是光滑的,下列说法正确的是()A、a、b一定沿斜面向上运动B、a对b的作用力沿水平方向图2-5C、a、b对斜面的正压力相等D、a受到的合力沿水平方向的分力等于b受到的合力沿水平方向的分力解析:因接触面都光滑,a、b不受摩擦力,则a、b的运动情况有三种可能:静止、沿斜面向上运动或沿斜面向下运动.a、b的加速度也有两种可能:一种可能没有加速度,即沿斜面向上、向下匀速运动;也可能有加速度,加速度可能沿斜面向上、也可能沿斜面向下,但有一点可以肯定:a、b总是在一起,其加速度应相等,其垂直斜面方向应受力平衡,a、b相互的弹力只会垂直于a、b接触面.由此可分析得出选项D正确.答案:D点评:本题全面地考查了连接体中的力和运动的关系.A选项的考查要求使考生能通过对a、b整体的力和运动关系的分析,得出其运动具有多种可能性结论;而B、C选项要求考生从a、b各种可能的不同运动中概括出带共性结论的能力,即要得出不论a、b的运动情况如何,a、b间的弹力总是垂直a、b接触面,a、b在垂直斜面方向总是受力平衡的结论;D选项要求考生既能从整体、又能从局部上,即能从合运动的角度、又能从分运动的角度全方位地理解和应用牛顿第二定律.[例3](2006年上海高考题)质量为 10 kg的物体在F=200 Array N的水平推力作用下,从粗糙斜面的底端由静止开始沿斜面运动,斜面固定不动,与水平地面的夹角θ=37O.力F作用2秒钟后撤去,物体在斜面上继续上滑了1.25秒钟后,速度减为零.求:物体与斜面间的动摩擦因数μ和物体的总位移S.(已知 sin37o=0.6,cos37O=0.8,g=10 m/s2)解析:物体受力分析如图2-7所示,设加速的加速度为a 1,末速度为v ,减速时的加速度大小为a 2,将mg 和F 分解后,由牛顿运动定律得N =Fsin θ+mgcos θ Fcos θ-f -mgsin θ=ma 1根据摩擦定律有 f =N加速过程由运动学规律可知 v =a 1t 1撤去F 后,物体减速运动的加速度大小为 a 2,则 a 2=g cos θ 由匀变速运动规律有 v =a 2t 2 有运动学规律知 s =12a 1t 12+12a 2t 22 代入数据得μ=0.4 s =6.5m答案:μ=0.4 , s =6.5m.点评:解此题的关键的关键在于结合运动状态对物块进行正确的受力分析.应用牛顿运动定律严格按步骤解题.注意物体运动过程由于合力发生变化,故需分两个运动阶段进行讨论.[例4](2006年江苏高考题)如图2-8所示,A 是地球的同步卫星.另一卫星 B 的圆形轨道位于赤道平面内,离地面高度为 h.已知地球半径为 R ,地球自转角速度为ω0,地球表面的重力加速度为 g ,O 为地球中心. (1)求卫星B 的运行周期.(1) 如卫星B 绕行方向与地球自转方向相同,某时刻 A 、B 两卫星相距最近(O 、B 、A在同一直线上),则至少经过多长时间,他们再一次相距最近?解析:(1)由万有引力定律和向心力公式得)h R (T 2m )h R (MmG 2B 2+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛π=+………………………………………………① mg RMmG2=………………………………………………② 联立①②得 23B gR)h R (2T +π=……………………………………………③ (2)由题意得 π=ω-ω2t 0B ………………………………………………④ 由③得 32B )h R (gR +=ω ………………………………………………⑤代入④得032)h R (gR2t ω-+π=答案:23B gR )h R (2T +π=,032)h R (gR2t ω-+π=.点评:几乎所有涉及万有引力的应用习题都是对下面几个关系的考查.设R 为地球半径,M 为地球质量,m 为卫星的质量,h 为卫星到地球的高度,则有:①mg R Mm G =2;②'2)(mg h R Mm G =+;③;向ma R Mm G =2④;)()(h R v m h R Mm G +=+22 ⑤;)()(22ωh R m h R Mm G+=+⑥。