国际金融危机时期中国货币乘数及预测公式分析

- 格式:pdf

- 大小:289.04 KB

- 文档页数:4

货币乘数的概念及计算货币乘数也称之为货币扩张系数或货币扩张乘数,是指在基础货币(高能货币)基础上货币供给量通过商业银行的创造存款货币功能产生派生存款的作用产生的信用扩张倍数,是货币供给扩张的倍数。

在实际经济生活中,银行提供的货币和贷款会通过数次存款、贷款等活动产生出数倍于它的存款,即通常所说的派生存款。

货币乘数的大小决定了货币供给扩张能力的大小。

其基本意义是表示中央银行创造或消灭一单位的基础货币,能使货币供给量增加或减少的数额。

或者说,货币乘数就是货币供给量对基础货币的倍数。

货币乘数的这个定义可用公式简要表示:式中的m 代表货币乘数,△MB,代表基础货币的改变量,△MS 代表货币供给量的改变量。

某一时点的货币供给量,由流通中的现金与存款货币所构成,两者分别为中央银行和商业银行的货币性负债,流通中的现金量的多少由中央银行的资产业务以及社会的现金偏好所决定,而存款货币量的多少则由商业银行持有的准备金及社会公众的资产选择行为来决定。

这就是说,一定时期的货币供给量是由中央银行,商业银行及社会公众等三个部门共同决定的。

如果货币乘数的变动能预测,且其值的变动比较稳定时,中央银行就可以藉控制基础货币的各种措施,适度地创造或消灭基础货币量,以调整和控制货币供给量,适应经济运转的正常需要,实现其货币政策目标。

假定活期存款为D,流通中的现金为C,则一定时期内的货币供应量M1为:M1=D+C(1)因为M1,是流通中的货币量,是最重要的货币层次,我们在这里考察M1的货币乘数决定问题。

假定商业银行的存款准备金总额为A,它由法定准备金和超额准备金E两部分组成。

假定活期存款准备率为rd,定期存款准备率为rt,定期存款为T,则:A = D.rd + T.rt + E (2)假定流通中的现金C 与活期存款、定期存款T 与活期存款、超额准备金E 与活期存款分别维持较稳定的比例关系,其系数分别用足k、t、e 表示,则:C=D.k (3)T=D.t (4)E=D.e (5)基础货币B 由商业银行的总准备金和流通中的现金两部分构成,即:B=A+C (6)若将(2)、(3)代入(6)式中,则基础货币公式为:B = D.rd + T.rt + E + D.k (7)再将(4)、(5)代入(7)式中,得:B = D.rd + D.rt.t + D.e + D.k= D.(rd + rt.t + e + k) (8)或D = B / (rd + rt.t + e + k) (9)其中1 / (rd + rt.t + e + k)便是活期存款扩张倍数。

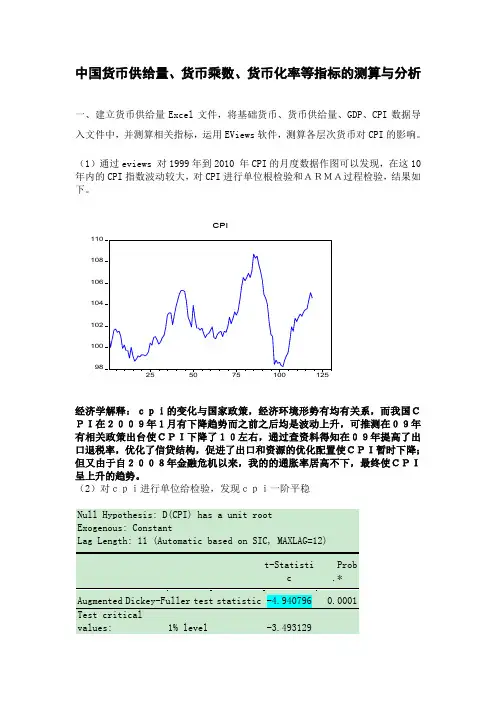

中国货币供给量、货币乘数、货币化率等指标的测算与分析一、建立货币供给量Excel文件,将基础货币、货币供给量、GDP、CPI数据导入文件中,并测算相关指标,运用EViews软件,测算各层次货币对CPI的影响。

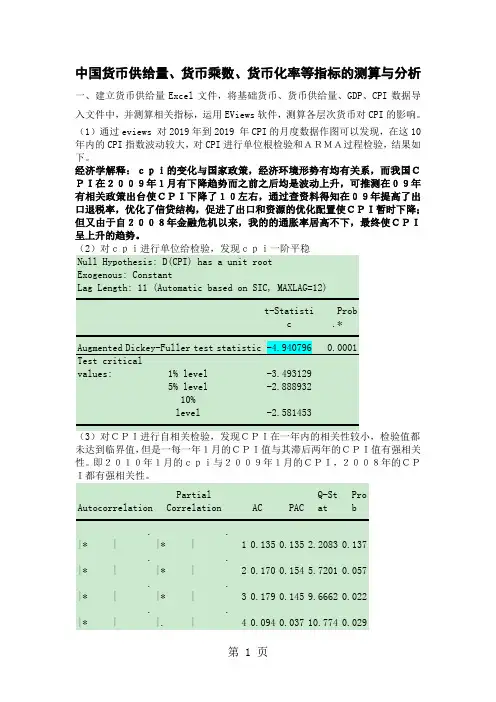

(1)通过eviews 对1999年到2010 年CPI的月度数据作图可以发现,在这10年内的CPI指数波动较大,对CPI进行单位根检验和ARMA过程检验,结果如下。

经济学解释:cpi的变化与国家政策,经济环境形势有均有关系,而我国CPI在2009年1月有下降趋势而之前之后均是波动上升,可推测在09年有相关政策出台使CPI下降了10左右,通过查资料得知在09年提高了出口退税率,优化了信贷结构,促进了出口和资源的优化配置使CPI暂时下降;但又由于自2008年金融危机以来,我的的通胀率居高不下,最终使CPI呈上升的趋势。

(2)对cpi进行单位给检验,发现cpi一阶平稳(3)对CPI进行自相关检验,发现CPI在一年内的相关性较小,检验值都未达到临界值,但是一每一年1月的CPI值与其滞后两年的CPI值有强相关性。

即2010年1月的cpi与2009年1月的CPI,2008年的CPI都有强相关性。

AutocorrelationPartialCorrelation AC PACQ-StatProb. |* |.|* | 1 0.135 0.135 2.2083 0.137. |* |.|* | 2 0.170 0.154 5.7201 0.057. |* |.|* | 3 0.179 0.145 9.6662 0.022. |* |.|. | 4 0.094 0.037 10.774 0.029. |* |.|. | 5 0.113 0.056 12.383 0.030. |* |.|. | 6 0.090 0.034 13.414 0.037. |* |.|. | 7 0.097 0.048 14.618 0.041. |* |.|. | 8 0.110 0.058 16.167 0.040. |. |*|. | 9-0.038-0.103 16.359 0.060*|. | *|. | 10 -0.103 -0.156 17.746 0.059.|. | .|* | 11 0.071 0.078 18.408 0.073****|. | ****|. | 12 -0.494 -0.529 50.963 0.000*|. | .|. | 13 -0.128 -0.039 53.170 0.000例用eviews作方程模拟可以看出t统计量值均超过2,即解释变量有效。

金融危机爆发前后我国货币乘数变动分析作者:王晓李佳来源:《金融教学与研究》2012年第01期摘要:在此次金融危机爆发前后我国货币乘数与宏观经济的波动周期是基本吻合的。

货币乘数与货币供应量的变动趋势表明我国货币政策的操作还处于粗放型阶段,同时货币乘数各个组成部分与货币乘数本身的变动也不符合传统理论的结论。

要提高我国货币政策操作的有效性,应改变我国的经济增长方式,通过和产业政策相配合来引导资金流动,并加快多层次金融市场建设。

关键词:金融危机;货币乘数;变动中图分类号:F820 文献标识码:A文章编号:1006-3544(2012)01-0002-05一、引言在此次全球金融危机爆发之前,全球金融市场和我国金融体系均充斥着大量流动性。

我们以消费者物价指数(CPI)为基本指标对金融危机爆发前后我国宏观经济状况进行分析(见图1)。

在金融危机爆发之前,我国CPI在流动性过剩的影响下不断攀升,并于2008年2月同比增长8.7%。

随后在金融危机的影响下,我国国内需求和出口不断下降,CPI也开始下滑。

在2008年末,为了应对金融危机的影响,我国宏观经济政策调整为“积极的财政政策和适度宽松的货币政策”,这导致CPI和房地产市场价格不断攀升;于是政策当局又出台相应的紧缩政策来进行抑制,直到2011年8月CPI才有所下降,与此同时,相应的宏观经济增速也开始下滑。

比如在2011年,GDP增速呈逐季下降趋势,前三个季度分别同比增长了9.7%、9.6%和9.4%;在房地产调控影响下,2011年前11个月固定资产投资同比增长了24.5%,较前10个月有所回落;工业增加值同比增速持续下滑,11月同比增长12.4%,低于1992年以来历史中枢1.8个百分点;出口连续4个月出现逆差,11月出口额同比增速为13.8%,跌至历史同期中枢之下的4个百分点。

因此,图1中的CPI走势能清晰反映我国宏观经济的运行态势。

货币供应量对宏观经济运行影响巨大,但货币供应量的重要决定变量——货币乘数的变动周期是否与宏观经济运行基本吻合?本论文就金融危机前后我国货币乘数及其各个影响因素的变动状况进行分析,由此来分析我国货币乘数的周期性变动对宏观经济的影响。

浅析我国货币乘数的影响因素及运动趋势[摘要]本文首先概述了我国近十年货币乘数的变化情况,并从货币乘数的数学公式入手,对其各个影响因素进行了分析,结合我国最近的经济运行状况具体分祈了货币乘数在我国经济因素的影响下的变动,最后给出简单的货币乘数变化趋势的预测。

为便于分析,我们首先列出关于货币乘数的相关公式。

将金融机构库存现金归于超额准备金,并定义:流通中现金C=MO;活期存款D=M1-M0定期存款T;储蓄存款S:M2-M1-T;基础货币B=C+R,其中R=Rr+Re;现金比率c:C/D;法定准备率r=Rr/(D+T+S)(Rr是法定准备金,我国法定准备率未区分活期、定期和储蓄存款);超额准备率e=Re/(D+T+S)(Re是超额准备金);定期存款比率t=T/D;储蓄存款比率s=S/D。

则,货币乘数:m2=M2/B=(D+C+T+S)/(R+C)=(D+C+T+S)/[(r+e)(D+T+S)+C]=(D/D+C/D+T/D+S/D)/[(r+e) (D/D+T/D+S/D)+C/D)]=(1+c+t+s)/[(r+e)(1+t+s+c)]对各个因素求偏导数可知m2与c、s、r、e均成反相关,而与t成正相关。

本文主要对广义货币乘数M2的影响因素及运动趋势进行分析。

一1995年以来我国货币乘数的变化情况1995年以来我国的货币乘数总体呈上升趋势,1998年前后货币乘数、基础货币与货币供应量之间的关系发生了较大的变化,1998年上半年之前货币供应量的增长主要受基础货币的影响,基础货币增长对货币供应量增长的贡献度大于75%货币乘数水平基本稳定,对货币供应量增长的贡献度小于25%。

1998年下半年中央银行出台了一系列重要的金融改革项目。

标志性的改革是取消了几十年来对国有商业银行贷款限额的控制。

同时还改革和调整了存款准备金制度。

这些对货币乘数、基础货币都产生了直接或间接的影响。

这个阶段的特点为基础货币和货币乘数对货币供应量增长的贡献度交替占主导地位,基础货币和货币乘数同比增长速度的相关系数为-0.94,呈明显反向变动;货币乘数不稳定,变动幅度较大。

中国货币供给量、货币乘数、货币化率等指标的测算与分析一、建立货币供给量Excel文件,将基础货币、货币供给量、GDP、CPI数据导入文件中,并测算相关指标,运用EViews软件,测算各层次货币对CPI的影响。

(1)通过eviews 对2019年到2019 年CPI的月度数据作图可以发现,在这10年内的CPI指数波动较大,对CPI进行单位根检验和ARMA过程检验,结果如下。

经济学解释:cpi的变化与国家政策,经济环境形势有均有关系,而我国CPI在2009年1月有下降趋势而之前之后均是波动上升,可推测在09年有相关政策出台使CPI下降了10左右,通过查资料得知在09年提高了出口退税率,优化了信贷结构,促进了出口和资源的优化配置使CPI暂时下降;但又由于自2008年金融危机以来,我的的通胀率居高不下,最终使CPI呈上升的趋势。

未达到临界值,但是一每一年1月的CPI值与其滞后两年的CPI值有强相关性。

即2010年1月的cpi与2009年1月的CPI,2008年的CP例用eviews作方程模拟可以看出t统计量值均超过2,即解释变量有效。

的一月都呈现了相关性。

(4)对cpi与基础货币(jc)货币发行(hf),金融资产(jr),非金融资产(fjr),M0,M1,M2的相关系数,发现cpi与货币发行和M0的相关系数稍大,且cpi与货币发行呈反比,,与M0成正比。

D(FJR) D(HF) D(JC) D(JR) D(M0) D(M1) D(M2)D(CPI) 0.093303 -0.189770 -0.021994 -0.006685 0.173279 -0.005382 -0.015313CPi与各层货币之间的关系如图所示。

(5)Cpi与与基础货币(jc)货币发行(hf),金融资产(jr),非金融资产(fjr),M0,M1,M2,相关性分析如下表所示。

(对各层货币进行单位根检验发现,各层货币的发行量均不是平稳的,其中基础货币(jc)货币发行(hf),金融资产(jr),非金融资产(fjr)呈逐年递增的态势,而M),M1,M2呈逐年递减的趋势。

金融危机背景下中国宏观经济运行的IS-LM模型分析摘要:2006年以来,由美国次贷危机引发的全球性金融危机不仅给全球经济带来很大的损失,对中国经济也造成了巨大的冲击。

为应对本轮国际金融危机对我国实体经济造成的严重冲击,我国政府从2008年11月份开始实施了包括4万亿拉动内需的十项积极的财政政策和连续大幅度“双率”下调的适度宽松的货币政策。

本文在用数理方法构建我国的IS-LM模型的基础之上,以IS-LM模型为分析工具,对上述经济政策进行了效果分析。

研究表明,我国经济要实现后危机时代的真正复苏,首先必须考虑能改变IS曲线和LM曲线的斜率的政策措施,从而为提高我国宏观经济政策效果奠定基础;其次,在实行扩张性财政政策时,应加大政府开支和用于失业、养老等方面的转移支付和直接投资;另外,货币政策的重点应放在为其充分发挥作用创造制度环境上。

关键词:IS-LM模型;财政政策;货币政策;后危机时代一、引言自从美国金融危机以来,全球各国都受到了不同程度的负面影响,世界经济已经开始衰退,就业压力增大,贸易保护主义抬头。

在经济全球化的时局下,中国也自然受到了一定的损失:首先,我国是世界上持有外汇储备最多的国家,这样一来,不仅使得中国外汇储备量大幅度缩水,而且中资银行和企业的资产和收益也在大幅度减值。

其次,这次全球的金融海啸使得身为出口型经济的中国损失巨大。

金融危机的“寒流”已经慢慢的渗入到了实体经济。

近年来,由国际金融危机导致我国GDP 的高速增长的三架马车之一的实际出口出现负增长,使得外贸出口受阻,对我国以外贸为主的加工工业产生巨大影响。

再次,由于金融危机的影响、企业效益的下降、股市楼市的低迷,外商对华的直接投资也在大幅度减少。

最后,由于金融危机的影响,人们对于股市基金债券和房地产等信贷产品丧失信心,使得货币需求中的投机余额增加,最终导致产值的减少。

让我们再从几组数字的比较来看金融危机对我国经济的影响。

据国家统计局2009年2月初公布的数据:2008年我国外贸出口额14285亿美元,名义增长17.2%,扣除出口价格上涨因素后,出口数量实际增长7%左右,不仅名义增幅较上年同期回落8.5个百分点,而且实际出口增幅约低12个百分点。

金融危机后国际结算货币的发展趋势预测———以美元、欧元和人民币为例张梅梅(云南财经大学 经济研究院,云南 昆明 650221)关键词:金融危机;国际结算货币;美元;欧元;人民币摘 要:肇发于2007年的美国金融危机在重创美国本土经济的同时,也通过美元的世界货币地位传递到世界各国,演变为全球性的经济危机,使世界经济蒙受了重大损失。

经济全球化条件下,全球经济牵一发而动全身,一个国家尤其是经济大国的经济波动很快就会使全球经济与之高度联动。

而这种联动,很大程度上就是通过国际结算货币的作用来实现的。

本次危机突显出当前国际货币体制的弊端,同时也为国际货币体系的重构提供了重要契机。

中图分类号:F820 文献标识码:A 文章编号:1672-4755(2009)03-0018-02收稿日期:2009-06-21作者简介:张梅梅(1985— ),女,山东潍坊人,专业为国际贸易学,研究方向为国际金融。

美国金融市场过度自由的监管和发展模式、对金融创新和高杠杆衍生品的需索无度、脱离经济基础无限透支的信用环境、乃至全球经济体受制于少数发达国家的强势摆布出现结构失衡等,都为今天危机的爆发埋下了导火索,而在这众多因素中,不合理的国际货币体系更是难辞其咎。

一、金融危机下美元、欧元和人民币的地位变化美国金融危机全面暴露了美元体系的缺陷,世界各国都在作脱离美元的准备,这无疑将引发国际金融货币体系的重新洗牌,在金融危机的冲击之下,各国货币的国际地位也将发生变化。

尤其是在国际贸易中居于领跑地位的美元、欧元和人民币,在此次金融危机的撼动下,将会催生新一轮的金融较量。

第一,美元的霸权地位将受到挑战,但不会动摇。

随着金融危机愈演愈烈,美国实体经济数据恶化和美国政府救市方案导致美国偿债前景堪忧。

金融危机对美元国际主导货币地位无疑是一次重大冲击,这表现在以下各方面:一是危机使美国在世界经济中的份额进一步下降。

计量研究的结论认为,主导货币经济在世界经济中的比重每变化1个百分点,其在国际储备中的比重会变化1.33个百分点。

对我国货币乘数效应的分析摘要:本文分析了货币乘数的作用机制以及货币的供给机制。

货币的供给机制是一定时点上经济中所拥有的货币存量。

在金融危机的冲击下,我国对存款准备金率的调整,从而影响货币创造乘数,本文也分析了其对货币投放量的影响,以此来影响经济活动,应对金融危机的冲击。

【关键字】:货币乘数作用机制货币政策应对危机一货币乘数概述货币乘数是指货币供给量对基础货币的倍数关系。

在货币供给过程中,中央银行的初始货币提供量与社会货币最终形成量之间客观存在着数倍扩张(或收缩)的效果或反应,这即所谓的乘数效应。

二对货币供给机制的分析(一)不同主体对货币供给的影响1.中央银行:对货币供给的影响主要体现在在货币政策工具对货币乘数和基础货币上1)对货币乘数:a. 央行通过调整Rd(支票存款法定准备金率)和Rt(非交易存款法定准备金率),影响货币乘数的分母。

如果准备金率水平提高,使得货币乘数降低,就会冻结商业银行一部分流动性上交央行,无法参与货币创造,降低货币供给;如果准备金率水平下调,货币乘数增大,商业银行会获得一部分流动性可以用于信贷放款,从而增加货币供给。

b. 央行通过调整再贴现率可以为市场利率的形成加以定位,从而通过市场利率的变化对商业银行流动性的机会成本进行影响,最终会影响到商业银行的超额准备金率。

具体的机制是:当再贴现率提高,市场利率在此引导下提高,增加银行资金的机会成本,从而降低超额准备金率,降低货币乘数分母,增大货币乘数,增加货币供给。

但牵马河边易,强马饮水难,主动性不是很强。

2)对基础货币:a. 央行通过再贴现、再贷款的投放数量,影响基础货币的增减。

当央行向商业银行注入流动性,增大贴现窗口放款,这就直接增加了基础货币的投放,使得这一部分新增的高能货币能够通过货币创造机制形成货币供给。

相反,就会回收基础货币,减少货币供给。

b. 央行通过公开市场业务,通过在债券市场上进行买卖国债、回购市场上进行回购交易、发行特别国债、发行央行票据等方式吞吐基础货币,从而影响货币供给的增减。

对我国货币供应量的分析与预测作者:杨璨来源:《金融经济·学术版》2009年第04期一、引言币值的稳定对一国的经济稳定与发展乃至社会的稳定都有着重要的影响。

1997年的亚洲金融风暴使泰国、韩国、马来西亚、印尼等国的货币大幅贬值,这些国家的经济因此也遭受了灾难性的影响。

我国上世纪九十年代上半期的通货膨胀仍然让我们记忆犹新。

2008年爆发的这场世界金融危机,是自上世纪三十年代以来世界最严重的一场金融危机,来势凶猛,波及面广,影响度深,各个国家都面临着货币贬值,物价上涨所带来的通胀危机,这给全球经济带来了重大损失。

可见,保持币值稳定对一国经济的稳定与发展极其重要,同时也是各国货币当局的最终目标之一。

但币值稳定作为货币政策的最终目标是不容易调节与控制的,往往需要一些中介目标来间接调控。

货币供应量与利率是被各国广泛使用的中介目标,由于在我国实行的是有管制的利率体制,利率的调节存在着刚性,其效果往往是滞后的,与实际的经济形势相背离。

所以,在我国应该更多地考虑以货币供应量作为货币政策的中介目标。

对货币供应量的估计对于货币政策的制定与实施就变得意义重大。

本文将通过对我国货币供应量的有关历史数据进行回归分析并预测2008年我国的货币供应量。

二、币供应量预测的模型建立与数据整理(一)货币统计的口径综述按照不同的统计口径,货币层次一般可以分为三类:M0、M1、M2 。

国际货币基金组织对这三种货币的统计口径作了如下的规定:M0=流通于银行体系以外的现金M1= M0+商业银行的活期存款M2=M1+准货币(包括定期存款、储蓄存款、外币存款以及各种短期信用工具)我国关于货币层次的研究较晚,按照国际货币基金组织的统计口径,现阶段我国的货币化分为以下三个层次:M0=流通中的现金M1= M0+企业活期存款+农村存款+机关团体部分存款M2=M1+企业定期存款+自筹基本建设存款+个人储蓄存款+其他存款在M0、M1 、M2这三个指标中,M1包括了流通中的现金和银行的活期存款,是主要的购买手段和支付手段,体现着现实的社会购买力。

我国货币乘数分析一、货币乘数原理及模型货币乘数是指货币供应量对基础货币的比率,表示货币供应量与基础货币之间存在的倍数扩大的关系。

它是中央银行有效控制和预测货币供应量的重要依据。

根据货币供应量界定层次①的不同,货币乘数也可以相应地划分为狭义货币乘数(K1)和广义货币乘数(K2),其中狭义货币乘数是指基础货币②(B)与狭义货币供应量(M1)之比,而广义货币乘数则是基础货币( B)与广义货币供应量(M2 )之比。

广义货币乘数公式推导如下:K■ = ■ = ■=■=■其中,其中R和E分别为金融机构在人民银行的法定存款准备金和备付金, G 为中央银行存款(包括财政存款、机关团体存款以及邮政储蓄存款), r为金融机构的实际存款准备金率, e为备付金率,g为中央银行存款比率,h为现金漏损比率。

考虑到数据的可获得性并且由于1998年人民银行改革存款准备金制度,将金融机构法定准备金存款和备付金存款两个账户合并为“准备金存款”账户(即R + E),因此直接采用下式计算出广义货币乘数后推算出D、h、e、g。

K■ = ■ = ■D = M■- M■e = ■ - r二、我国货币乘数的实证分析从我国经济金融运行的实际情况看, M■可以大体反映投资和消费的增长情况,是社会总需求变化的总体体现,是货币政策的重要监测目标,因此,本文计算的货币乘数分析以M■计算出的广义货币乘数K■为主,以M■计算出的狭义货币乘数K1为辅。

首先将给出我国货币乘数的统计资料,接下来通过对影响货币乘数的三大主要因素逐一进行分析,最后综合比较了这些因素对我国货币乘数变动的效应,指出我国货币乘数的剧烈变化对货币政策有效性提出了严峻挑战。

h = ■g = ■- r - e - h从而得到2000年1月至2009年12月共118组数据,并求得对应的K1 、K■,如下图所示,其中2001年9月和2001年11月的统计数据缺失。

应用Eviews对它们进行回归得到K■= 6.52 - 10.01r - 6.39g - 15.21h + 0.25e可以得知,货币乘数与法定存款准备金率、现金漏损率、中央银行存款率都是负相关的。

货币乘数m1和m2的计算公式货币乘数是指一个单位的货币基础供给能扩大多少倍的货币供给量。

在宏观经济学中,常用货币乘数来衡量货币政策对经济的影响。

货币乘数有两个常用的计算公式,分别是m1和m2的计算公式。

我们来看m1的计算公式。

m1是指货币供应量中最流通的货币,包括现金和活期存款。

m1的计算公式为:m1 = 现金+ 活期存款。

现金是指流通中的纸币和硬币,是最直接的货币形式。

活期存款是指存放在银行中可以随时支取的存款。

通过将现金和活期存款相加,我们可以得到m1的数值。

接下来,我们来看m2的计算公式。

m2是指货币供应量中比m1更广义的货币,包括现金、储蓄存款和定期存款。

m2的计算公式为:m2 = 现金 + 储蓄存款 + 定期存款。

储蓄存款是指存放在银行中的可以随时存取但有一定期限的存款。

定期存款是指存放在银行中并在一定期限后才能支取的存款。

通过将现金、储蓄存款和定期存款相加,我们可以得到m2的数值。

货币乘数的计算公式可以帮助我们了解货币供给量的扩大程度。

当货币基础供给增加时,通过乘以货币乘数,我们可以预测货币供给量的增加幅度。

这对于货币政策制定者来说是非常重要的,因为他们可以通过调整货币基础供给来控制货币供给量,从而影响经济的发展。

然而,需要注意的是,货币乘数并不是一个固定的数值,而是受到多种因素的影响。

其中最重要的因素是银行的存贷比率。

存贷比率是指银行存款中用于贷款的部分与总存款的比例。

当存贷比率较低时,银行会有更多的存款可以用于贷款,从而货币乘数较高;当存贷比率较高时,银行的贷款能力较弱,货币乘数较低。

货币政策也会对货币乘数产生影响。

当货币政策宽松时,银行倾向于扩大贷款规模,增加存贷比率,进而提高货币乘数;当货币政策收紧时,银行会收紧贷款规模,降低存贷比率,从而降低货币乘数。

货币乘数是衡量货币供给量扩大程度的重要指标,m1和m2是常用的计算公式。

了解货币乘数的计算公式以及影响因素,可以帮助我们更好地理解货币政策对经济的影响,并为制定合理的货币政策提供参考。

宏观经济学公式总结宏观经济学是研究整个经济体系的经济现象的学科。

它研究的是整个国家或地区的总量经济现象,如国内生产总值(GDP)、通货膨胀率、失业率、货币供应量等。

宏观经济学通过建立经济模型来解释和预测这些经济变量之间的关系。

在宏观经济模型中,经济学家使用一系列的公式来总结经济现象,以便更好地理解和解释经济现象。

以下是一些常见的宏观经济学公式总结。

1.GDP(国内生产总值)公式:GDP是衡量一个国家或地区经济总量的指标,它可由以下公式计算:GDP=C+I+G+(X-M)其中,C是消费者支出,I是私人投资,G是政府支出,X是出口,M 是进口。

2. 消费支出比率(Marginal Propensity to Consume, MPC):消费支出比率表示每增加一单位收入,消费者消费的增加量。

它可以通过以下公式计算:MPC=ΔC/ΔY其中,ΔC表示消费的变化量,ΔY表示收入的变化量。

3. 储蓄支出比率(Marginal Propensity to Save, MPS):储蓄支出比率表示每增加一单位收入,消费者储蓄的增加量。

它可以通过以下公式计算:MPS=ΔS/ΔY其中,ΔS表示储蓄的变化量,ΔY表示收入的变化量。

4. 多重凯恩斯模型(Multiplier model):多重凯恩斯模型用于解释一个经济体系中,一个初始支出的变化对整个经济体系总支出的影响。

它可以通过以下公式计算:ΔY=ΔC+ΔI+ΔG+ΔX-ΔM其中,ΔY表示总产出的变化量,ΔC表示消费的变化量,ΔI表示投资的变化量,ΔG表示政府支出的变化量,ΔX表示出口的变化量,ΔM 表示进口的变化量。

5. 货币乘数(Money multiplier):货币乘数表示货币基础的增加对货币供应量的影响。

它可以通过以下公式计算:货币乘数=1/存款准备金率其中,存款准备金率表示商业银行必须保留的预留金比例。

6. 边际效用(Marginal Utility):边际效用表示消费者得到的额外满足感。

金融危机背景下中国宏观经济运行的IS-LM模型分析摘要:2006年以来,由美国次贷危机引发的全球性金融危机不仅给全球经济带来很大的损失,对中国经济也造成了巨大的冲击。

为应对本轮国际金融危机对我国实体经济造成的严重冲击,我国政府从2008年11月份开始实施了包括4万亿拉动内需的十项积极的财政政策和连续大幅度“双率”下调的适度宽松的货币政策。

本文在用数理方法构建我国的IS-LM模型的基础之上,以IS-LM模型为分析工具,对上述经济政策进行了效果分析。

研究表明,我国经济要实现后危机时代的真正复苏,首先必须考虑能改变IS曲线和LM曲线的斜率的政策措施,从而为提高我国宏观经济政策效果奠定基础;其次,在实行扩张性财政政策时,应加大政府开支和用于失业、养老等方面的转移支付和直接投资;另外,货币政策的重点应放在为其充分发挥作用创造制度环境上。

关键词:IS-LM模型;财政政策;货币政策;后危机时代一、引言自从美国金融危机以来,全球各国都受到了不同程度的负面影响,世界经济已经开始衰退,就业压力增大,贸易保护主义抬头。

在经济全球化的时局下,中国也自然受到了一定的损失:首先,我国是世界上持有外汇储备最多的国家,这样一来,不仅使得中国外汇储备量大幅度缩水,而且中资银行和企业的资产和收益也在大幅度减值。

其次,这次全球的金融海啸使得身为出口型经济的中国损失巨大。

金融危机的“寒流”已经慢慢的渗入到了实体经济。

近年来,由国际金融危机导致我国GDP 的高速增长的三架马车之一的实际出口出现负增长,使得外贸出口受阻,对我国以外贸为主的加工工业产生巨大影响。

再次,由于金融危机的影响、企业效益的下降、股市楼市的低迷,外商对华的直接投资也在大幅度减少。

最后,由于金融危机的影响,人们对于股市基金债券和房地产等信贷产品丧失信心,使得货币需求中的投机余额增加,最终导致产值的减少。

让我们再从几组数字的比较来看金融危机对我国经济的影响。

据国家统计局2009年2月初公布的数据:2008年我国外贸出口额14285亿美元,名义增长17.2%,扣除出口价格上涨因素后,出口数量实际增长7%左右,不仅名义增幅较上年同期回落8.5个百分点,而且实际出口增幅约低12个百分点。