双汇集团借道MBO案例

- 格式:pptx

- 大小:1.99 MB

- 文档页数:22

双汇MBO组员:张立堂栾波魏冠男杨振宋金涛张洪源MBO简介•MBO(Management Buy-Outs)即“管理者收购”的缩写。

经济学者给MBO的定义是,目标公司的管理者与经理层利用所融资本对公司股份的购买,以实现对公司所有权结构、控制权结构和资产结构的改变,实现管理者以所有者和经营者合一的身份主导重组公司,进而获得产权预期收益的一种收购行为。

中国MBO•对中国企业而言,MBO最大的魅力在于能理清企业产权,实现所有者回归,建立企业的长期激励机制,这是中国MBO最具鲜明的特色。

•从目前来看,国内进行MBO的作用具体表现在四个方面:一是解决国有企业“所有者缺位”问题,促进国企产权体制改革;二是解决民营企业带“红帽子”的历史遗留问题,实现企业向真正的所有者“回归”,恢复民营企业的产权真实面目,从而为民营企业的长远发展扫除产权障碍:三是帮助国有资本从竞争性行业中逐步退出;四是激励和约束企业经营者的管理,减少代理成本。

双汇MBO•双汇集团是以肉类加工为主的大型食品集团,在全国18个省市建设了加工基地,集团旗下子公司有:肉制品加工、生物工程、化工包装、双汇物流、双汇养殖、双汇药业、双汇软件等,总资产约200多亿元,员工65000人,是中国最大的肉类加工基地。

在2010年中国企业500强排序中列160位,在2010年中国最有价值品牌评价中,双汇品牌价值196.52亿元。

双汇MBO历程双汇对于MBO的努力,早在2003年前后便悄然开始。

2003年6月13日,双汇集团与海宇签署《股权转让协议书》,将其持有的8559.25万股(占总股本25%),以每股4.7元的价格转让给海宇投资,后者成为双汇发展的第二大股东。

海宇投资于2003年6月10日,由贺圣华、郑孟印、曹俊生等16位自然人股东发起成立,注册资本为72958万元。

其中,贺圣华出资13500万元,占注册资本的18.5038%,为第一大股东,也是公司的董事长。

NT R RIS M N G M NT ,上个世纪末本世纪之初,在国退民进的背景下,国有企业MBO 浪潮席卷了全国。

2005年4月,国资委正式出台了《企业国有产权向管理层转让暂行规定》。

该文件明确指出:大型国有及国有控股企业及所属从事该大型企业主营业务的重要全资或控股企业的国有产权和上市公司的国有股权不向管理层转让。

可以探索中小型国有及国有控股企业国有产权向管理层转让。

同时,该文件还明确了企业国有产权向管理层转让的一系列限制条件。

此后,公开的国有企业MBO暂时沉寂了,但是,曲线的国有企业MBO 从来就没有停止过,近期双汇MBO 获得证监会的默许便是其中一个很有代表性的例子。

一、双汇的曲线M BO 之路双汇的前身是漯河肉联厂,该厂始建于1958年。

到1984年,资产总额只有468万元,累计亏损却高达534万元,在河南省10个国有肉联厂中排序倒数第一。

年,万隆担任漯河肉联厂厂长,在他的带领下,这个原本资不抵债濒临倒闭的小型肉联厂,迅速发展成为跨行业、跨地区、跨国经营的大型食品集团。

双汇创造了连续10多年高速发展的辉煌业绩:其总资产和年产值增长了几百倍;利税增长了几千倍。

目前的双汇已经是中国乃至亚洲最大的肉类加工和出口基地,成为了中国食品行业知名品牌。

可以说,没有以万隆为首的双汇高层,双汇今天的辉煌是很难取得的,双汇的高层为双汇的发展作出了巨大的贡献。

双汇的MBO 过程极具典型性。

由于中国特殊的国情,双汇管理层为了进行MBO ,早在九年前就开始了布局。

在长达八年多的时间里,外界拷问之声不断。

时至今日,仍有众多内情无法为公众知晓,我们只能通过其公开的资料进行简单的梳理。

开篇:双海闹局2002年,以万隆为代表的12人,成立漯河海汇投资有限公司。

其成立的目的是分享上市公司双汇发展的收益。

仅在2002~2004年,该公司先后参股或控股了双汇旗下的18家企业,获取了巨大的收益。

3年,管理层设立漯河海宇投资有限公司。

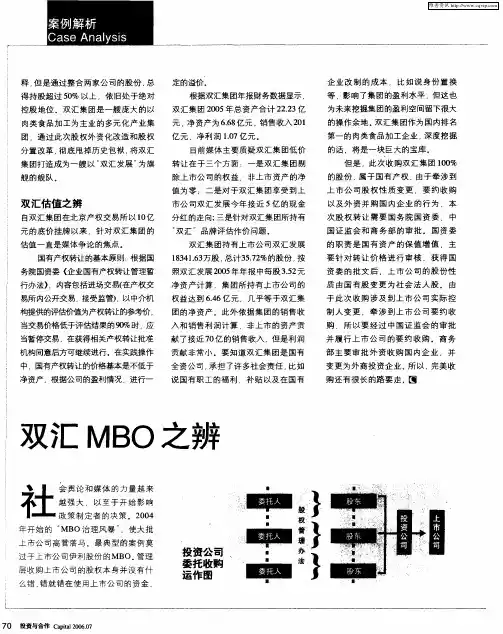

双汇曲线MBO“回娘家”股权变更获批资产重组推进11月17日,双汇发展正式接收购方罗特克斯有限公司通知,罗特克斯已于日前收到中国证券监督管理委员会《关于核准罗特克斯有限公司及其一致行动人公告河南双汇投资发展股份有限公司要约收购报告书的批复》(以下简称“批复”)。

当晚,双汇发展公布公司要约报告书称,由于双汇国际的股东进行境外股权变更,导致兴泰集团成为双汇发展的实际控制人,根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,触发了兴泰集团对双汇发展的全面要约收购义务。

兴泰集团成为双汇发展的实际控制人也意味着双汇正式被MBO(管理者收购)。

据了解,早在2010年11月双汇就推出了整体上市计划,当时管理层在境外设立了兴泰集团,通过定向增发将集团公司的相关资产注入上市公司。

实际上,当时兴泰集团持有双汇国际30.23%的股份,其关联公司运昌也持有双汇国际6%的股权,名义上已取代了高盛和鼎晖成为双汇的实际控制人,但其资产注入方案和“实际控制人”身份只缺证监会的批准。

按照当时的公告,如果双汇股价跌破56元,投资者以此价将股票卖给兴泰集团。

有专家对此表示,如今正式获批意味着,双汇管理层将要拿出近150亿元的现金履行其承诺,实际上这也是双汇管理层难以负担的。

另据了解,本次要约收购拟采用溢价要约方式保护中小投资者利益。

而每股56元的价格也较要约收购报告书摘要公告前1个交易日双汇发展股票收盘价49.48元溢价13.18%,较要约收购报告书摘要公告前30个交易日双汇发展股票每日加权平均价格的算术平均值53.38元溢价4.91%。

此外,公司股票2011年11月18日不停牌。

要约收购期限共计30个自然日,期限自2011年11月21日至2011年12月20日。

同时,公司也将会继续积极推进重大资产重组工作。

有分析人士对此表示,双汇发展的重组使得,高盛集团与鼎晖投资不再通过罗特克斯对双汇发展进行共同控制,但同时也给双汇运营带来一定的压力。

公司股票目前最新价报79元。

案例之三:双汇MBO迷局1一、引言正当大家以为双汇成为了高盛的子公司之时,一纸公告扰乱了双汇发展的股价。

原来高盛在双汇集团的持股比例早已降至10%,并即将再减持的时候,双汇发展一纸公告才姗姗来迟,揭开了高盛、鼎晖等公司帮助双汇集团管理层曲线MBO的部分真相。

自2007年10月始,围绕着罗特克斯发生了一系列股权腾挪,双汇管理层通过受让股权的方式实现了对双汇集团的持股,并间接持有双汇发展13.9%。

管理层持股的范围涉及双汇集团及其关联企业的员工约300余人,其中包括双汇发展员工101人。

万隆和双汇发展董事长张俊杰曲线持有双汇集团4.58%和1.97%的股权,为持股最多者。

2010年3月22日双汇集团旗下的上市公司双汇发展(000895.SZ)停止交易,此次停牌,不是因为公司本身发展遇到了瓶颈,而是集团管理层八年的MBO之路浮出水面。

费尽心机的谋划,复杂的方案设计,历时八年的艰辛道路,让此次的MBO备受关注。

人们关注的不仅仅是双汇MBO的最终结果,更关注的是国企改革浪潮之中,中国企业所有权问题,此次双汇MBO的最终结果,也不仅仅是一个集团的事情,而是国家对待国有企业MBO问题的一个表态。

2010年11月29日,双汇发展股票恢复交易,相对于双汇发展(000895.SZ)8个月的停牌期,公司管理层对大股东双汇集团的MBO(管理层收购)过程无疑更为漫长,这一过程中以万隆为首的管理层整整用了8年。

二、双汇重组2010年11月28日晚间,双汇集团公告了重大资产重组预案,即通过资产置换、定向增发以及换股吸收合并等方式,双汇集团相关肉类资产将全部注入上市公司,资产预估值约为340亿元;同时,重组方案还包括双汇发展实际控制人变更为263名员工持股的兴泰集团、大股东将向全体流通股股东实行溢价全面要约等一系列内容。

根据方案,双汇发展将通过资产置换、定向增发以及换股吸收合并的方式,由双汇集团和罗特克斯将其持有的屠宰、肉制品加工等肉类主业公司股权和为主业服务的密切配套产业公司股权注入,实现双汇集团的整体上市。

案例6-1 高盛并购双汇——历时8年的曲线MBO2006年高盛并购双汇在当时就引发了热议,外界纷纷对此次并购的动机进行推测。

有人认为,双汇是迫于雨润竞争的压力,想做大做强,走国际化道路,而作为国际并购基金的高盛,则是为了分享我国快速增长的经济,借此占领中国的肉制产品市场。

但基于当时并购的种种疑点,更多的人认为,此次并购是双汇管理层主导,想借道外国资本,完成曲线MBO(管理者收购)。

随着时间的推进,真相慢慢浮现出来,前后经过近八年的努力,付出了昂贵的代价,双汇终于完成了曲线MBO之路,此案例也成为中国式MBO经典。

一、并购背景1.社会背景1)外资股权私募基金横扫中国股权投资市场自2001年入世以来,我国外贸规模扩大两倍以上,外资参与中国经济发展的步伐还在不断加快。

在前期机械、水泥、钢铁等国民经济基础行业受到外资争相并购之后,金融、消费行业也迎来新一轮外资并购高潮。

相对于中国本土的私募股权基金,外资股权私募基金资金雄厚、经验丰富,逐步成为推动中国产业整合与发展的幕后力量。

尤其是美国投资巨人高盛,在并购双汇之前,以大手笔认购美的电器7559万增发股份,突破国产家用空调壁垒,成为美的电器的外资战略投资者。

2) MBO在中国的发展MBO在中国不断被认识与发展。

MBO从西方传统意义上的并购方式演变成独具中国特色的MBO——处置国有资产和激励国企经营者的手段。

MBO成为与外资购并、民企收购国企并列的三大“国退民进”方式之一。

而随之而来的是固有资产的严重流失等问题。

在2005年,股权分置改革全面推出,一年之后的高盛并购双汇案,正是在这样的社会背景下发生的。

事实上,正因为受制于当时国内的相关规定,双汇两次设立境内公司,试图反向收购实现MBO失败之后,才会借道外资。

可以说,借道外资也是中国式MBO的特点之一。

2.企业背景1)高盛集团高盛集团是一家国际领先的投资银行和证券公司,向全球提供广泛的技资、咨询和金融服务,拥有大量的多行业客户,包括私营公司、金融企业、政府机构以及个人,在我国香港设有分部,在23个国家拥有41个办事处。

MBO改制回潮一度被国资委“封杀”的国有企业管理层收购(MBO)行为,近日突然又被众多公司提上议程。

在2003年左右进行了初步MBO改制的公司纷纷完成其改制后续工作,真正确立管理层持股地位,也引发了市场对MBO改制“回潮”的猜想。

双汇便是其中的代表之一。

双汇MBO改制最早始于2002年,当时双汇企业的领军人物就曾与其他管理层等共50人共同出资成立河南漯河海汇投资有限公司。

在之后的3年间,海汇投资先后投资入股双汇发展的产业链上下游企业多达18家。

按照彼时的设想,海汇投资的设立主要意在加强对双汇中高层的激励。

2003年6月,双汇集团4名高管连同其他自然人又共同成立了漯河海宇投资有限公司,作为公司MBO的平台。

海宇投资成立仅3天后,便与双汇集团开展了股权转让交易,最终以每股4.7原的价格受让了双汇发展8559.25万股份,占公司当时总股本的25%。

2006年4月,双汇集团国有股产权通过招投标方式100%出让,成为双汇MBO里程中的关键事件。

招标结果是高盛和鼎晖两家投资公司以20.1亿元的价格合计持有双汇发展60.71%股权,成为双汇的实际控制人。

而事实上,双汇管理层并未停止对双汇MBO的相关部署。

2007年,双汇管理层在境外设立Rise Grand Group Ltd.(兴泰公司)和Heroic Zone Investments Limited(雄域公司),其中兴泰公司由263名双汇集团高管、中层管理人员以及销售、技术核心骨干人员通过信托方式成立,而雄域公司为兴泰公司100%控股。

通过一系列的股权运作,兴泰和雄域公司最终取得了双汇国际30.23%的股份,而双汇国际则直接和间接持有双汇发展51.45%的股份。

股权运作完成后,双汇管理层重夺公司实际控制权,而双汇通过境外公司曲线实现MBO的事实,也早已成为公开的秘密。

2010年11月29日,A股上市公司双汇发展结束了8个月漫长的停牌期,发布了《关于本公司实际控制人变动事宜致全体股东的报告书》,双汇MBO路径也正式阳光化。

摘要管理层收购(MBO)是我国国有企业产权改革的一条可行之路,但是由于会计信息的不对称性,很容易导致国企高管采用低价收购或曲线MBO 的方式侵害企业利益。

2005年4月14日《企业国有产权向管理层转让暂行规定》的出台为中小型国企实施MBO打开了缺口,本文从这个政策出发,分析了其实施MBO的可行性,阐述了在实施的过程中可能存在的问题,最后提出了相应的对策。

本文以双汇MBO为例,对双汇的MBO进行了界定,通过对十几年来双汇进行的一系列资产运作策略进行分析,对MBO 中的战术策略运用进行了分析,探究双汇的MBO之路,总结出了MBO的双汇模式。

分析MBO缺失的动机和影响,进而提出加强我国国有企业 MBO的建议。

关键字:管理层收购;监督机制;双汇 MBO;股权目录摘要 (I)第一章 MBO概述 (1)1.1.MBO的定义 (1)1.2 MBO的背景 (1)1.3 MBO对中国国有企业改革的意义 (1)第二章 MBO的现状分析 (3)2.1MBO的中外比较 (3)2.2MBO资金的来源 (3)2.3MBO的特征 (4)2.4MBO的监管 (4)2.5MBO目标公司的选择及类型 (4)2.6MBO定价 (5)2.7MBO的效应 (6)第三章双汇MBO过程案例分析 (7)3.1双汇公司的介绍及其与高盛等投资公司之间的关系 (7)3.4双汇MBO的具体过程 (9)第四章我国国企MBO的问题及对策 (12)4.1 我国国企MBO的问题 (12)4.2我国国企MBO问题的建议 (12)第五章双汇案例给给我国国企改革的启示 (14)5.1完善上市公司的相关法律法规,建立MBO信息披露标准的系统 (14)5.2加强资本来源购买信息披露 (14)5.3增加了上市公司会计信息披露的惩罚违规的 (14)结论 (15)参考文献 (16)致谢 (17)第一章 MBO概述1.1.MBO的定义MBO(Management Buy-Outs),管理层收购是指管理目标公司利用自有资本或资金来购买目标公司的股价改变目标公司的所有权结构、控制结构和资产结构,实现目标公司重组,实现预期收益的购买行为。

第一章并购背景分析1.1中国海外并购交易情况资料来源:中国并购交易网图1-2 1995年以来,中国并购市场交易总金额呈明显上升趋势; 2001年以来中国企业并购交易的平均交易额也有缓步增长的趋势。

资料来源:中国并购交易网中国境内并购交易的规模和数量在 2011年也突破了历史最高水平,达到了 1,455亿美元,金融、房地产、矿产和IT 行业是2011年中国境内并购交易中最为活跃的行业。

外资中 国境内并购交易活跃度自 2002年逐年提高,2008年达到最高点;之后受全球金融危机影响 在2009年大幅下降,接着实现 V 形反转,2011年达到2002年以来交易规模最高点。

房地 产、保险、IT 、金融为2011年外资中国境内并购交易为热门行业。

2011年外资中国入境交易前十大行业交易额占到总交易额近80%随着近来国家“走出去”政策的推出,2011年中国海外并购交易的交易规模和交易活4504W350 3K 2E0 2CA 150 1K 5C 0图 1-1 2002-2011 中国海外并购交易情况跃度都达到了历史最高点油气和资源是2011年中国海外并购交易的重点行业。

2011年中国对海外并购交易额前3大地区分别为欧洲、澳大利亚和北美在欧洲地区并购重心是公用事业及化工行业资产;澳大利亚地区并购以资源行业为主,占据该区域总交易额的绝大部分;如果再计入油气行业则占到总交易额近90%北美并购地区以油气行业资产为主,占该区域总交易额一半以上。

1.2双汇收购动因分析1.2.1良好的发展势头,利润增长双汇集团是中国最大的肉类加工基地,集团连续十一年在中国肉类食品企业中排名第一位。

双汇发展(SZ000985)是双汇集团旗下主营肉类加工的上市公司,是其主要利润来源。

近些年来,双汇集团良好的发展势头是其坚决参与国际竞争,积极海外并购的基础。

1.2.2 整合上游产业,避免养殖环节问题双汇目前产品收入来源较单一,生猪主要外购。

资本扩张和资本收缩的具体成功案例2006年3月3日,漯河市国资委在北京产权交易所挂牌,将其持有的双汇集团100%股权对外转让,底价为10亿元。

双汇集团是以肉类加工为主的大型食品集团,总资产约60多亿元,2005年销售收入超过200亿元,净利润1。

07亿元。

另外,集团持有上市公司双汇发展35。

715%股份,所持股份的市值达33。

89亿元。

2006年4月26日,由美国高盛集团、鼎辉中国成长基金Ⅱ授权,代表上述两家公司参与投标的香港罗特克斯,以20。

1亿元人民币中标双汇股权拍卖,获得双汇集团100%股权,间接持有双汇发展35。

715%的股权。

根据挂牌信息,此次双汇集团股权转让要求受让者必须满足四个条件:资产规模超过500亿元的国外资本、财务投资者、管理团队不变、税收留在当地。

另外,双汇集团规定意向受让方或其关联方在提出受让意向之前,不得在国内直接或间接经营猪、牛、鸡、羊屠宰以及相关产业,也不得是这类企业大股东。

闻讯,JP摩根、美国国际集团、新加坡淡马锡、高盛等国际资本展开了对双汇股权的激烈争夺。

从受让者条件来看,本来JP摩根是最有可能获胜的。

相比早有准备的JP 摩根,进入较晚的高盛赢面并不大。

因为高盛在某些方面并不符合双汇受让者的要求:其一,高盛在2005年承销了双汇最大竞争对手南京雨润的IPO,并持有雨润13%的股份,而且在雨润董事会派驻了一名非执行董事,不符合竞标条件。

其二,代表高盛和鼎辉的香港罗特克斯公司事实上并不符合双汇要求的管理资产500亿元的条件。

但最后的胜出者却是罗特克斯,实在有点出乎外界的意料。

高盛和鼎辉能够最终胜出,其竞标之外的运作策略起到了至关重要的作用。

按照他们的理解,以万隆为首的经营管理团队,在此次股权转让中拥有相当大的话语权。

为此,高盛和鼎辉将目标锁定在了双汇发展的第二大股东海宇投资身上。

拥有双汇发展25%股权的海宇投资,其股东中有多名双汇高管。

2006年4月24日,双汇发展突然刊登公告宣布海宇投资转让手上所有双汇发展股权的决定,如此一来,其他竞标方进退两难。

双汇背后的故事!最近双汇瘦肉精事件闹得沸沸扬扬,大有一种食品灾难来临的感觉.各种媒体口诛笔伐,网络齐声谴责,是有一种不把双汇打到十八层地狱不罢休的气势!双汇事件肯定是做错了,这点我不想辩解什么!我想指出的是这背后更深层次的问题。

毋庸置疑双汇曾经是中国食品加工业的一颗新星,它的发展速度和模式堪称,中国资本市场上的一个典范!在众多的食品加工业中脱颖而出,成为众人瞩目的市场骄子,他的发展壮大折射出我国经济发展巨大成就!而在2006年,双汇的一个决定似乎给平静的双汇带来了一点涟漪,那就是高盛控股的罗特克斯入主双汇,成为第二大股东!这在当时看来没有什么,不过是资本市场的联姻,有人称为强强联手。

高盛早已窥视中国食品加工业很久了,那些知名的国内品牌的市场运作中频频出现高盛的身影,蒙牛,伊利-------,很多很多,可是他们的背后是国有资产的流失与控股地位的丧失!可以毫不夸张的说,中国的食品加工业是续日化行业的第二次集体沦陷!在日化方面我们已经没有话语权,食用油市场已经边缘化,食品加工业岌岌可危!醒醒吧!我们还要沦落多久,是不是等到什么都失去了才会想起来做点什么?!瘦肉精事件,双汇做错了,但是为了民族品牌不再次沦落请给双汇一次机会!上市公司实际控制股东的改变应该及时披露,尤其是当这个控股股东是国际资本大鳄时,更应如此。

然而,深市上市公司双汇发展却将高盛减持公司股份这一事实隐瞒了两年之久,并以“疏忽”为由将责任推得一干二净。

昨天,壹财经维权律师、广东威戈律师事务所律师刘国华[0.31 6.90%]表示,双汇发展此举涉嫌虚假陈述,他已于前天上书证监会,请求立案调查这一事件。

如果证监会确认双汇发展虚假陈述,投资者就可以起诉索赔。

高盛“无声”减持双汇获利500%双汇集团是河南省知名企业,以生产火腿肠等冷鲜肉产品而驰名,双汇发展是其旗下上市公司。

2006年4月,高盛集团和鼎晖投资通过双方的合资公司香港罗特克斯公司,以20.1亿元的价格,联合受让了漯河市国资委持有的双汇集团100%股份,高盛和鼎晖分别持股51%和49%。