原料药(4)

- 格式:doc

- 大小:59.00 KB

- 文档页数:17

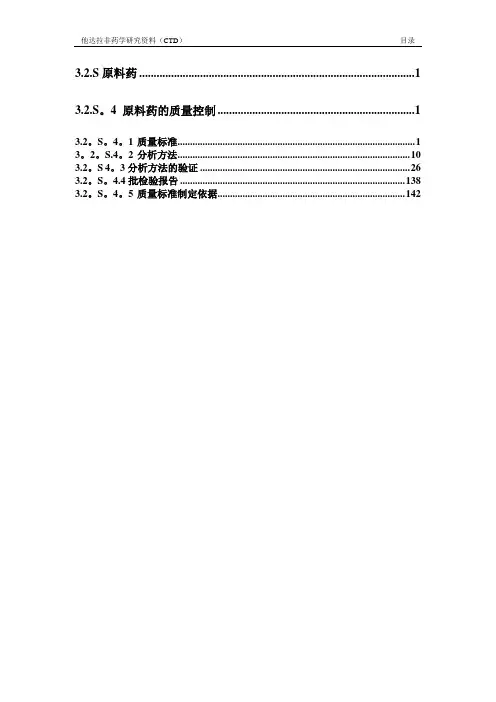

..3.2.S原料药 (1)3.2.S.4 原料药的质量控制 (1)3.2.S.4.1质量标准 (1)3.2.S.4.2分析方法 (11)3.2.S4.3分析方法的验证 (28)3.2.S.4.4批检验报告 (130)3.2.S.4.5质量标准制定依据 (134)3.2.S原料药3.2.S.4 原料药的质量控制3.2.S.4.1 质量标准表3.2.S.4.1-1 原料药质量标准临床研究用药品质量标准草案他达拉非TadalafeiTadalafil3C22H19N3O4389.40本品为(6R,12aR)-2,3,6,7,12,12a-六氢-2-甲基-6-[3,4-(亚甲基二氧)苯基]吡嗪并[1',2':1,6]吡啶并[3,4-b]吲哚-1,4-二酮。

按干燥品计算,含C22H19N3O4应为98.0%~102.0%。

【性状】本品为白色至类白色粉末;无臭无味。

在N,N-二甲基甲酰胺、二甲亚砜中易溶,略溶于四氢呋喃和乙二醇单甲醚,微溶于甲醇和乙腈,极微溶解于乙醇和异丙醇,在正己烷、正庚烷和水中不溶。

比旋度取本品,精密称定,加二甲亚砜溶解并定容稀释制成每1mL中约含10mg的溶液,依法测定(附录ⅥE),比旋度为+78°~+84°。

【鉴别】(1)取本品,加0.1%三氟乙酸水溶液-乙腈(1:1)制成每1 ml中约含10 μg的溶液,照紫外-可见分光光度法(附录Ⅳ A)测定,在221 nm、284 nm和291nm的波长处有最大吸收。

(2)在含量测定项下记录的色谱图中,供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

(3)本品的红外光吸收图谱应与对照品的图谱一致。

【检查】有关物质取本品,精密称定,用0.1%三氟乙酸水溶液:乙腈=1:1(v:v)溶解并定容稀释制成每1 ml中约含0.4mg的溶液,作为供试品溶液;取他达拉非对照品,精密称定,用0.1%三氟乙酸水溶液:乙腈=1:1(v:v)配制成每1 ml中约含0.4μg的溶液,作为对照溶液。

原料药[即活性药物成分(active pharmaceutical ingredient,API)] 供应是确保广大患者药品可及性的前提,在集采背景下尤为重要。

随着国家“双碳”目标的制定,国家发展和改革委员会、工业和信息化部于2021年11月初颁布了关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知,原料药生产技术的创新升级朝着绿色化、低碳化转型已是必然的趋势[1]。

连续流动化学是一种化工过程强化技术,应用微通道反应、固定床、连续搅拌釜等微反应器实现连续生产,具有本质安全、可迅速扩大产能的特点,是工信部、生态环境部、国家卫健委、国家药监局等四部委重点推荐的绿色制药技术[2],也是保证原料药供应链安全的关键技术。

连续流技术在大化工领域已大规模使用,体现出许多明显的优势,但该技术在原料药生产中的应用进展缓慢,尤其是多步整合连续生产的原料药品种更少,近年来只有1 个品种在FDA 获批[3]。

FDA 药品评价和研究中心原主任WOODCOCK 认为连续制造技术应用的主要障碍是进入的成本较高和审评周期长[4]。

为了帮助制药公司了解连续制造的监管考虑和设施检查、增强投资信心,FDA于2019 年发布了《工业连续制造的质量考量》草案[5],并征求意见,但该指南只针对小分子药物的口服制剂。

2021年,人用药品技术要求国际协调理事会(The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use,ICH) 终于发布了首个涉及原料药连续制造的监管文件Q13[6],即《原料药和制剂的连续制造》,囊括了原料药和制剂的连续制造,为连续制造提供了研究指南。

ICH Q13 草案对连续制造及其批次进行了定义,指导控制策略建立,讨论了工艺确证和工艺变更的研究方法。

该指南草案结合实际提出了对连续制造产品的监管考量,并且在附件中以案例的形式帮助申请者理解,撰写水平较高且不教条。

原料药相关知识一、原料药定义原料药是指用于生产各类制剂的原料药物,是制剂中的有效成分。

二、原料药种类根据原料药的生产来源和用途,可以分为以下几类:1.化学合成原料药:通过化学合成方法制备的原料药,如抗生素、化疗药物等。

2.植物提取原料药:从植物中提取的有效成分,如中药材提取物等。

3.生物发酵原料药:通过生物发酵技术制备的原料药,如抗生素、激素等。

三、原料药生产流程原料药的生产流程一般包括以下步骤:1.研发阶段:确定原料药的合成路线、提取方法等。

2.小试阶段:在实验室条件下,进行原料药的制备和初步质量研究。

3.中试阶段:将实验室条件下的制备工艺进行放大,进一步验证原料药的质量和稳定性。

4.工业化生产阶段:根据中试结果,进行大规模工业化生产。

5.质量检验阶段:对生产的原料药进行质量检验,确保符合相关标准。

四、原料药的注册和审批原料药的注册和审批需要遵循相关法规和程序,以确保产品的安全性和有效性。

具体流程如下:1.提交申请:向药品监管部门提交原料药的注册申请,包括产品的配方、制备工艺、质量标准等内容。

2.技术审查:药品监管部门对申请材料进行技术审查,包括产品的安全性、有效性、质量稳定性等方面。

3.现场核查:药品监管部门对原料药的生产现场进行核查,确保生产条件和质量符合要求。

4.审批决定:药品监管部门根据审查结果,做出是否批准的决定,并公布审批结果。

五、原料药的储存和运输原料药的储存和运输需遵循相关法规和规定,以确保产品的质量和安全。

具体要求如下:1.储存条件:原料药应储存在干燥、通风、阴凉的地方,避免阳光直射和高温。

2.运输要求:原料药的运输应采取适当的包装和防护措施,防止产品在运输过程中受到损坏或污染。

3.记录管理:对原料药的储存和运输过程应进行记录管理,确保可追溯性。

六、原料药的质量控制与安全性原料药的质量控制与安全性是确保药品安全和有效的关键因素。

具体要求如下:1.质量控制:对原料药的化学成分、纯度、稳定性等方面进行严格的质量控制,确保符合相关标准。

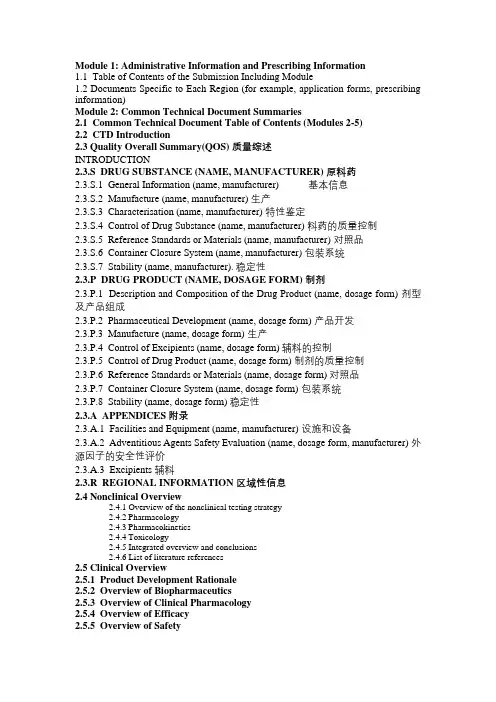

Module 1: Administrative Information and Prescribing Information1.1 Table of Contents of the Submission Including Module1.2 Documents Specific to Each Region (for example, application forms, prescribing information)Module 2: Common Technical Document Summaries2.1 Common Technical Document Table of Contents (Modules 2-5)2.2 CTD Introduction2.3 Quality Overall Summary(QOS) 质量综述INTRODUCTION2.3.S DRUG SUBSTANCE (NAME, MANUFACTURER) 原料药2.3.S.1 General Information (name, manufacturer) 基本信息2.3.S.2 Manufacture (name, manufacturer) 生产2.3.S.3 Characterisation (name, manufacturer) 特性鉴定2.3.S.4 Control of Drug Substance (name, manufacturer) 料药的质量控制2.3.S.5 Reference Standards or Materials (name, manufacturer) 对照品2.3.S.6 Container Closure System (name, manufacturer) 包装系统2.3.S.7 Stability (name, manufacturer).稳定性2.3.P DRUG PRODUCT (NAME, DOSAGE FORM) 制剂2.3.P.1 Description and Composition of the Drug Product (name, dosage form) 剂型及产品组成2.3.P.2 Pharmaceutical Development (name, dosage form) 产品开发2.3.P.3 Manufacture (name, dosage form) 生产2.3.P.4 Control of Excipients (name, dosage form)辅料的控制2.3.P.5 Control of Drug Product (name, dosage form) 制剂的质量控制2.3.P.6 Reference Standards or Materials (name, dosage form)对照品2.3.P.7 Container Closure System (name, dosage form) 包装系统2.3.P.8 Stability (name, dosage form)稳定性2.3.A APPENDICES 附录2.3.A.1 Facilities and Equipment (name, manufacturer) 设施和设备2.3.A.2 Adventitious Agents Safety Evaluation (name, dosage form, manufacturer) 外源因子的安全性评价2.3.A.3 Excipients 辅料2.3.R REGIONAL INFORMATION 区域性信息2.4 Nonclinical Overview2.4.1 Overview of the nonclinical testing strategy2.4.2 Pharmacology2.4.3 Pharmacokinetics2.4.4 Toxicology2.4.5 Integrated overview and conclusions2.4.6 List of literature references2.5 Clinical Overview2.5.1 Product Development Rationale2.5.2 Overview of Biopharmaceutics2.5.3 Overview of Clinical Pharmacology2.5.4 Overview of Efficacy2.5.5 Overview of Safety2.5.6 Benefits and Risks Conclusions2.5.7 Literature References2.6 Nonclinical Written and Tabulated SummariesPharmacologyPharmacokineticsToxicology2.6.1 Introduction2.6.2 Pharmacology Written Summary2.6.2.1 Brief Summary2.6.2.2 Primary Pharmacodynamics2.6.2.3 Secondary Pharmacodynamics2.6.2.4 Safety Pharmacology2.6.2.5 Pharmacodynamic Drug Interactions2.6.2.6 Discussion and Conclusions2.6.2.7 Tables and Figures2.6.3 Pharmacology Tabulated Summary (see Appendix B)2.6.3.1 Pharmacology: Overview2.6.3.2 Primary Pharmacodynamics*2.6.3.3 Secondary Pharmacodynamics*2.6.3.4 Safety Pharmacology2.6.3.5 Pharmacodynamic Drug Interactions*2.6.4 Pharmacokinetics Written Summary2.6.4.1 Brief Summary2.6.4.2 Methods of Analysis2.6.4.3 Absorption2.6.4.4 Distribution2.6.4.5 Metabolism (interspecies comparison)2.6.4.6 Excretion2.6.4.7 Pharmacokinetic Drug Interactions2.6.4.8 Other Pharmacokinetic Studies2.6.4.9 Discussion and Conclusions2.6.4.10 Tables and Figures2.6.5 Pharmacokinetics Tabulated Summary (see Appendix B)2.6.5.1 Pharmacokinetics: Overview2.6.5.2 Analytical Methods and Validation Reports*2.6.5.3 Pharmacokinetics: Absorption after a Single Dose2.6.5.4 Pharmacokinetics: Absorption after Repeated Doses2.6.5.5 Pharmacokinetics: Organ Distribution2.6.5.6 Pharmacokinetics: Plasma Protein Binding2.6.5.7 Pharmacokinetics: Study in Pregnant or Nursing Animals2.6.5.8 Pharmacokinetics: Other Distribution Study2.6.5.9 Pharmacokinetics: Metabolism In Vivo2.6.5.10 Pharmacokinetics: Metabolism In Vitro2.6.5.11 Pharmacokinetics: Possible Metabolic Pathways2.6.5.12 Pharmacokinetics: Induction/Inhibition of Drug-Metabolizing Enzymes 2.6.5.13 Pharmacokinetics: Excretion2.6.5.14 Pharmacokinetics: Excretion into Bile2.6.5.15 Pharmacokinetics: Drug-Drug Interactions2.6.5.16 Pharmacokinetics: Other2.6.6 Toxicology Written Summary2.6.6.1 Brief Summary2.6.6.2 Single-Dose Toxicity2.6.6.3 Repeat-Dose Toxicity (including supportive toxicokinetics evaluation)2.6.6.4 Genotoxicity2.6.6.5 Carcinogenicity (including supportive toxicokinetics evaluations)2.6.6.6 Reproductive and Developmental Toxicity (including range-finding studies and supportive toxicokinetics evaluations)2.6.6.7 Local Tolerance2.6.6.8 Other Toxicity Studies (if available)2.6.6.9 Discussion and Conclusions2.6.6.10 Tables and Figures2.6.7 Toxicology Tabulated Summary (see Appendix B)2.6.7.1 Toxicology: Overview2.6.7.2 Toxicokinetics: Overview of Toxicokinetics Studies2.6.7.3 Toxicokinetics: Overview of Toxicokinetics Data2.6.7.4 Toxicology: Drug Substance2.6.7.5 Single-Dose Toxicity2.6.7.6 Repeat-Dose Toxicity: Non-Pivotal Studies2.6.7.7 Repeat-Dose Toxicity: Pivotal Studies2.6.7.8 Genotoxicity: In Vitro2.6.7.9 Genotoxicity: In Vivo2.6.7.10 Carcinogenicity2.6.7.11 Reproductive and Developmental Toxicity: Non-Pivotal Studies2.6.7.12 Reproductive and Developmental Toxicity – Fertility and Early Embryonic Development to Implantation (Pivotal)2.6.7.13 Reproductive and Developmental Toxicity –Effects on Embryo-Fetal Development (Pivotal)2.6.7.14 Reproductive and Developmental Toxicity –Effects on Pre- and Postnatal Development, Including Maternal Function (Pivotal)2.6.7.15 Studies in Juvenile Animalsa2.6.7.16 Local Tolerance2.6.7.17 Other Toxicity Studies2.7 Clinical Summary2.7.1 Summary of Biopharmaceutic Studies and Associated Analytical Methods 2.7.1.1 Background and Overview2.7.1.2 Summary of Results of Individual Studies2.7.1.3 Comparison and Analyses of Results Across Studies2.7.1.4 Appendix2.7.2 Summary of Clinical Pharmacology Studies2.7.2.1 Background and Overview2.7.2.2 Summary of Results of Individual Studies2.7.2.3 Comparison and Analyses of Results Across Studies2.7.2.4 Special Studies2.7.2.5 Appendix2.7.3 Summary of Clinical Efficacy2.7.3.1 Background and Overview of Clinical Efficacy2.7.3.2 Summary of Results of Individual Studies2.7.3.3 Comparison and Analyses of Results Across Studies2.7.3.3.1 Study Populations2.7.3.3.2 Comparison of Efficacy Results of all Studies2.7.3.3.3 Comparison of Results in Sub-populations2.7.3.4 Analysis of Clinical Information Relevant to Dosing Recommendations2.7.3.5 Persistence of Efficacy and/or Tolerance Effects2.7.3.6 Appendix2.7.4 Summary of Clinical Safety2.7.4.1 Exposure to the Drug2.7.4.1.1 Overall Safety Evaluation Plan and Narratives of Safety Studies2.7.4.1.2 Overall Extent of Exposure2.7.4.1.3 Demographic and Other Characteristics of Study Population2.7.4.2 Adverse Events2.7.4.2.1 Analysis of Adverse Events2.7.4.2.2 Narratives2.7.4.3 Clinical Laboratory Evaluations2.7.4.4 Vital Signs, Physical Findings, and Other Observations Related to Safety2.7.4.5 Safety in Special Groups and Situations2.7.4.5.1 Intrinsic Factors2.7.4.5.2 Extrinsic Factors2.7.4.5.3 Drug Interactions2.7.4.5.4 Use in Pregnancy and Lactation2.7.4.5.5 Overdose2.7.4.5.6 Drug Abuse2.7.4.5.7 Withdrawal and Rebound2.7.4.5.8 Effects on Ability to Drive or Operate Machinery or Impairment of Mental Ability2.7.4.6 Post-marketing Data2.7.4.7 Appendix2.7.5 Literature References2.7.6 Synopses of Individual StudiesModule 3: Quality3.1 Table of Contents of Module 33.2 Body of Data(数据汇总)3.2.S DRUG SUBSTANCE (NAME, MANUFACTURER) 原料药3.2.S.1 General Information (name, manufacturer) 基本信息3.2.S.1.1 Nomenclature (name, manufacturer) 药品名称3.2.S.1.2 Structure (name, manufacturer) 结构3.2.S.1.3 General Properties (name, manufacturer) 基本性质3.2.S.2 Manufacture (name, manufacturer) 生产3.2.S.2.1 Manufacturer(s) (name, manufacturer) 生产商3.2.S.2.2 Description of Manufacturing Process and Process Controls (name, manufacturer) 生产工艺和工艺控制3.2.S.2.3 Control of Materials (name, manufacturer) 物料控制3.2.S.2.4 Controls of Critical Steps and Intermediates (name, manufacturer) 关键步骤和中间体的控制3.2.S.2.5 Process Validation and/or Evaluation (name, manufacturer) 工艺验证和/或评价3.2.S.2.6 Manufacturing Process Development (name, manufacturer) 生产工艺的开发3.2.S.3 Characterisation (name, manufacturer) 特性鉴定3.2.S.3.1 Elucidation of Structure and other Characteristics (name, manufacturer) 结构和理化性质3.2.S.3.2 Impurities (name, manufacturer) 杂质3.2.S.4 Control of Drug Substance (name, manufacturer) 原料药的质量控制3.2.S.4.1 Specification (name, manufacturer) 质量标准3.2.S.4.2 Analytical Procedures (name, manufacturer) 分析方法3.2.S.4.3 Validation of Analytical Procedures (name, manufacturer) 分析方法的验证3.2.S.4.4 Batch Analyses (name, manufacturer) 批分析3.2.S.4.5 Justification of Specification (name, manufacturer) 质量标准制定依据3.2.S.5 Reference Standards or Materials (name, manufacturer)对照品/标准品3.2.S.6 Container Closure System (name, manufacturer) 包装系统3.2.S.7 Stability (name, manufacturer) 稳定性3.2.S.7.1 Stability Summary and Conclusions (name, manufacturer) 稳定性总结和结论3.2.S.7.2 Post-approval Stability Protocol and Stability Commitment (name, manufacturer) 批准后稳定性研究方案和承诺3.2.S.7.3 Stability Data (name, manufacturer)稳定性数据3.2.P DRUG PRODUCT (NAME, DOSAGE FORM) 制剂3.2.P.1 Description and Composition of the Drug Product (name, dosage form)剂型及产品组成3.2.P.2 Pharmaceutical Development (name, dosage form) 产品开发3.2.P.2.1 Components of the Drug Product (name, dosage form) 处方组成3.2.P.2.1.1 Drug Substance (name, dosage form) 原料药3.2.P.2.1.2 Excipients (name, dosage form)辅料3.2.P.2.2 Drug Product (name, dosage form)制剂3.2.P.2.2.1 Formulation Development (name, dosage form)处方开发过程3.2.P.2.2.2 Overages (name, dosage form)过量投料3.2.P.2.2.3 Physicochemical and Biological Properties (name, dosage form)制剂相关特性3.2.P.2.3 Manufacturing Process Development (name, dosage form)生产工艺的开发3.2.P.2.4 Container Closure System (name, dosage form)包装系统3.2.P.2.5 Microbiological Attributes (name, dosage form)微生物属性3.2.P.2.6 Compatibility (name, dosage form)相容性3.2.P.3 Manufacture (name, dosage form)生产3.2.P.3.1 Manufacturer(s) (name, dosage form)生产商3.2.P.3.2 Batch Formula (name, dosage form)批处方3.2.P.3.3 Description of Manufacturing Process and Process Controls (name, dosage form)生产工艺和工艺控制3.2.P.3.4 Controls of Critical Steps and Intermediates (name, dosage form)关键步骤和中间体的控制3.2.P.3.5 Process Validation and/or Evaluation (name, dosage form)工艺验证和/或评价3.2.P.4 Control of Excipients (name, dosage form) 辅料的控制3.2.P.4.1 Specifications (name, dosage form)质量标准3.2.P.4.2 Analytical Procedures (name, dosage form)分析方法3.2.P.4.3 Validation of Analytical Procedures (name, dosage form)分析方法的验证3.2.P.4.4 Justification of Specifications (name, dosage form)质量标准制定依据3.2.P.4.5 Excipients of Human or Animal Origin (name, dosage form)人源或动物源辅料3.2.P.4.6 Novel Excipients (name, dosage form)新型辅料3.2.P.5 Control of Drug Product (name, dosage form)制剂的质量控制3.2.P.5.1 Specification(s) (name, dosage form)质量标准3.2.P.5.2 Analytical Procedures (name, dosage form)分析方法3.2.P.5.3 Validation of Analytical Procedures (name, dosage form)分析方法的验证3.2.P.5.4 Batch Analyses (name, dosage form)批分析3.2.P.5.5 Characterisation of Impurities (name, dosage form)杂质分析3.2.P.5.6 Justification of Specification(s) (name, dosage form)质量标准制定依据3.2.P.6 Reference Standards or Materials (name, dosage form)对照品/标准品3.2.P.7 Container Closure System (name, dosage form)包装系统3.2.P.8 Stability (name, dosage form) 稳定性3.2.P.8.1 Stability Summary and Conclusion (name, dosage form)稳定性总结和结论3.2.P.8.2 Post-approval Stability Protocol and Stability Commitment (name, dosage form)批准后稳定性研究方案和承诺3.2.P.8.3 Stability Data (name, dosage form)稳定性数据3.2.A APPENDICES附录3.2.A.1 Facilities and Equipment (name, manufacturer)设施和设备3.2.A.2 Adventitious Agents Safety Evaluation (name, dosage form, manufacturer)外源因子的安全性评价3.2.A.3 Excipients辅料3.2.R REGIONAL INFORMATION区域性信息3.3 Literature References参考文献Module 4: Nonclinical Study Reports4.1 Table of Contents of Module 44.2 Study Reports(见正文)4.2.1 Pharmacology4.2.1.1 Primary Pharmacodynamics4.2.1.2 Secondary Pharmacodynamics4.2.1.3 Safety Pharmacology4.2.1.4 Pharmacodynamic Drug Interactions4.2.2 Pharmacokinetics4.2.2.1 Analytical Methods and Validation Reports (if separate reports are available) 4.2.2.2 Absorption4.2.2.3 Distribution4.2.2.4 Metabolism4 2.2.5 Excretion4.2.2.6 Pharmacokinetic Drug Interactions (nonclinical)4.2.2.7 Other Pharmacokinetic Studies4.2.3 Toxicology4.2.3.1 Single-Dose Toxicity (in order by species, by route)4.2.3.2 Repeat-Dose Toxicity (in order by species, by route, by duration; including supportive toxicokinetics evaluations)4.2.3.3 Genotoxicity4.2.3.3.1 In vitro4.2.3.3.2 In vivo (including supportive toxicokinetics evaluations)4.2.3.4 Carcinogenicity (including supportive toxicokinetics evaluations)4.2.3.4.1 Long-term studies (in order by species; including range-finding studies that cannot appropriately be included under repeat-dose toxicity or pharmacokinetics)4.2.3.4.2 Short- or medium-term studies (including range-finding studies that cannot appropriately be included under repeat-dose toxicity or pharmacokinetics)4.2.3.4.3 Other studies4.2.3.5 Reproductive and Developmental Toxicity (including range-finding studies and supportive toxicokinetics evaluations) (If modified study designs are used, the following sub-headings should be modified accordingly.)4.2.3.5.1 Fertility and early embryonic development4.2.3.5.2 Embryo-fetal development4.2.3.5.3 Prenatal and postnatal development, including maternal function4.2.3.5.4 Studies in which the offspring (juvenile animals) are dosed and/or further evaluated.4.2.3.6 Local Tolerance4.2.3.7 Other Toxicity Studies (if available)4.2.3.7.1 Antigenicity4.2.3.7.2 Immunotoxicity4.2.3.7.3 Mechanistic studies (if not included elsewhere)4.2.3.7.4 Dependence4.2.3.7.5 Metabolites4.2.3.7.6 Impurities4.2.3.7.7 Other4.3 Literature ReferencesModule 5: Clinical Study Reports5.1 Table of Contents of Module 55.2 Tabular Listing of All Clinical Studies5.3 Clinical Study Reports5.3.1 Reports of Biopharmaceutic Studies5.3.1.1 Bioavailability (BA) Study Reports5.3.1.2 Comparative BA and Bioequivalence (BE) Study Reports5.3.1.3 In Vitro – In Vivo Correlation Study Reports5.3.1.4 Reports of Bioanalytical and Analytical Methods for Human Studies5.3.2 Reports of Studies Pertinent to Pharmacokinetics Using Human Biomaterials5.3.2.1 Plasma Protein Binding Study Reports5.3.2.2 Reports of Hepatic Metabolism and Drug Interaction Studies5.3.2.3 Reports of Studies Using Other Human Biomaterials5.3.3 Reports of Human Pharmacokinetic (PK) Studies5.3.3.1 Healthy Subject PK and Initial Tolerability Study Reports5.3.3.2 Patient PK and Initial Tolerability Study Reports5.3.3.3 Intrinsic Factor PK Study Reports5.3.3.4 Extrinsic Factor PK Study Reports5.3.3.5 Population PK Study Reports5.3.4 Reports of Human Pharmacodynamic (PD) Studies5.3.4.1 Healthy Subject PD and PK/PD Study Reports5.3.4.2 Patient PD and PK/PD Study Reports5.3.5 Reports of Efficacy and Safety Studies5.3.5.1 Study Reports of Controlled Clinical Studies Pertinent to the Claimed Indication5.3.5.2 Study Reports of Uncontrolled Clinical Studies5.3.5.3 Reports of Analyses of Data from More than One Study5.3.5.4 Other Study Reports5.3.6 Reports of Post-Marketing Experience5.3.7 Case Report Forms and Individual Patient Listings5.4 Literature ReferencesANNEX : Granularity Document参考ICH guidelines:M4E R1M4Q R1M4S R2。

原料药质量研究范文摘要:关键词:原料药质量,药品安全,疗效,问题,对策1.引言原料药是制药过程中直接参与药品生产的药物成分,其质量直接影响药品的安全性和疗效。

因此,保证原料药质量至关重要,已成为药品生产企业和监管机构的关注点。

2.原料药质量现状目前,我国原料药质量存在以下问题:(1)原料药质量差异大:由于生产工艺、设备、原材料等方面的差异,不同企业生产的原料药质量存在较大差异。

(2)原料药纯度低:部分企业为了节约成本,原料药纯度低于标准要求,导致药品疗效降低。

(3)原料药质量控制不严:部分企业对原料药的质量控制不严,容易引发生产质量问题。

(4)原料药质量监管不到位:监管机构对原料药质量的监管力度不够,导致一些企业违规生产。

3.原料药质量问题分析(1)原料药质量差异大的原因:生产工艺、设备、原材料等方面的差异导致了原料药质量的差异,需要加强标准化生产。

(2)原料药纯度低的原因:企业为了节约成本,降低了原料药的纯度。

需要加强企业的社会责任意识。

(3)原料药质量控制不严的原因:部分企业对原料药质量控制不严,可能是管理层的责任意识不够强烈,也可能是生产工艺不规范。

(4)原料药质量监管不到位的原因:监管机构在人力、资金等方面的限制,导致对原料药质量监管不到位。

4.原料药质量提升对策(1)加强标准化生产:制定统一的原料药生产标准,引导企业进行标准化生产,减少质量差异。

(2)加强监管力度:增加监管机构的人力、资金投入,并加强监管手段的科学性和有效性,确保原料药质量监管到位。

(3)强化社会责任意识:通过加强宣传教育,引导企业增强社会责任意识,倡导良好的行业道德。

(4)加强生产工艺控制:完善企业的生产工艺控制体系,确保原料药质量的稳定性和一致性。

5.结论原料药质量是药品安全和疗效的基础,保证原料药质量具有重要意义。

加强标准化生产、加强监管力度、强化社会责任意识以及加强生产工艺控制是提升原料药质量的关键对策。

只有通过综合措施的实施,才能有效提升原料药质量,保障患者的用药安全和疗效。

他达拉非药学研究资料(CTD)目录3.2.S原料药 (1)3.2.S。

4 原料药的质量控制 (1)3.2。

S。

4。

1质量标准 (1)3。

2。

S.4。

2分析方法 (10)3.2。

S4。

3分析方法的验证 (26)3.2。

S。

4.4批检验报告 (138)3.2。

S。

4。

5质量标准制定依据 (142)3。

2。

S原料药3.2.S.4 原料药的质量控制3。

2。

S.4.1 质量标准第1页第2页第3页他达拉非药学研究资料(CTD) 3.2.S.4原料药的质量控制3.2.S.4.1质量标准临床研究用药品质量标准草案他达拉非TadalafeiTadalafil3C22H19N3O4389.40本品为(6R,12aR)—2,3,6,7,12,12a—六氢—2-甲基—6—[3,4—(亚甲基二氧)苯基]吡嗪并[1’,2':1,6]吡啶并[3,4-b]吲哚-1,4—二酮。

按干燥品计算,含C22H19N3O4应为98。

0%~102。

0%。

【性状】本品为白色至类白色粉末;无臭无味。

在N,N—二甲基甲酰胺、二甲亚砜中易溶,略溶于四氢呋喃和乙二醇单甲醚,微溶于甲醇和乙腈,极微溶解于乙醇和异丙醇,在正己烷、正庚烷和水中不溶。

比旋度取本品,精密称定,加二甲亚砜溶解并定容稀释制成每1mL中约含10mg的溶液,依法测定(附录ⅥE),比旋度为+78°~+84°.【鉴别】(1)取本品,加0.1%三氟乙酸水溶液—乙腈(1:1)制成每1 ml中约含10 μg 的溶液,照紫外—可见分光光度法(附录Ⅳ A)测定,在221 nm、284 nm和291nm的波长处有最大吸收.(2)在含量测定项下记录的色谱图中,供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致.(3)本品的红外光吸收图谱应与对照品的图谱一致。

【检查】有关物质取本品,精密称定,用0。

1%三氟乙酸水溶液:乙腈=1:1(v:v)溶解并定容稀释制成每1 ml中约含0。

附录4原料药第一章范围第一条本附录适用于非无菌原料药生产及无菌原料药生产中非无菌生产工序的操作。

原料药生产的起点及工序应当从起始物料开始,并覆盖生产的全过程。

第二章厂房与设施第二条非无菌原料药精制、干燥、粉碎、包装等生产操作的暴露环境应当按照D级洁净区的要求设置。

仅用于生产外用杀虫剂、环境用消毒剂等制剂的原料药,其精制、干燥、粉碎、包装等生产操作的暴露环境可按照一般生产区的要求设置。

法定兽药质量标准规定仅限用于药物饲料添加剂的原料药,其精制、干燥、粉碎、包装等生产操作的暴露环境可按照一般生产区的要求设置。

第三条质量标准中有热原或细菌内毒素等检验项目的,厂房的设计应当特别注意防止微生物污染,根据产品的预定用途、工艺要求采取相应的控制措施。

第四条质量控制实验室通常应当与生产区分开。

当生产操作不影响检验结果的准确性,且检验操作对生产也无不利影响时,中间控制实验室可设在生产区内。

第三章设备第五条设备所需的润滑剂、加热或冷却介质等,应当避免与中间产品或原料药直接接触,以免影响中间产品或原料药的质量。

当任何偏离上述要求的情况发生时,应当进行评估和恰当处理,保证对产品的质量和用途无不良影响。

第六条生产宜使用密闭设备;密闭设备、管道可以安置于室外。

使用敞口设备或打开设备操作时,应当有避免污染的措施。

第七条使用同一设备生产多种中间体或原料药品种的,应当说明设备可以共用的合理性,并有防止交叉污染的措施。

第八条难以清洁的设备或部件应当专用。

第九条设备的清洁应当符合以下要求:(一)同一设备连续生产同一原料药或阶段性生产连续数个批次时,宜间隔适当的时间对设备进行清洁,防止污染物(如降解产物、微生物)的累积。

如有影响原料药质量的残留物,更换批次时,必须对设备进行彻底的清洁。

(二)非专用设备更换品种生产前,必须对设备(特别是从粗品精制开始的非专用设备)进行彻底的清洁,防止交叉污染。

(三)对残留物的可接受标准、清洁操作规程和清洁剂的选择,应当有明确规定并说明理由。

附件1化学原料药、药用辅料及药包材与药品制剂关联审评审批管理规定(征求意见稿)第一章总则第一条(目的依据)为提高药品注册质量和效率,保证药品的安全性、有效性和质量可控性,根据《中华人民共和国药品管理法》、《药品注册管理办法》制定本管理规定。

第二条(总体要求)化学原料药、药用辅料、直接接触药品的包装材料和容器(以下简称药包材)应当符合药用要求,其质量、安全及功能应该满足药品制剂的需要。

第三条(关联审评审批制度) 国家药品监督管理局(以下简称国家局)在审评审批药品制剂时,对化学原料药一并审评审批,对相关药用辅料、药包材一并审评。

仿制境内已上市药品所用的化学原料药(以下简称“仿制化学原料药”)可申请单独审评审批。

第四条(原辅包登记) 化学原料药、辅料及药包材(以下简称原辅包)实施登记管理,原则上原辅包登记人应为原辅包生产企业,境外原辅包企业应当指定中国境内的企业法人办理相关登记事项,按要求在化学原料药、辅料及直接接触药品的包装材料和容器登记平台(以下简称原辅包登记平台)登记相关产品信息并提交登记资料,外文资料应当按照要求提供中文译本。

第五条(关联审评结果公开)国家局药品审评中心(以下简称药品审评中心)建立原辅包登记平台,并设立信息公开栏目向社会公开原辅包的登记号、产品名称、企业名称、给药途径等基本信息,供相关申请人或者持有人选择。

化学原料药关联审评审批或单独审评审批通过的,药用辅料、药包材关联审评通过的,药品审评中心在原辅包登记平台更新登记状态标识。

第六条(登记号管理原则)同一企业在同一生产场地生产的同一原辅包产品,生产工艺和质量标准相同的,应按照同一登记号登记。

采用不同原理的生产工艺(如发酵、合成、半合成等)生产的同种原料药可按照不同登记号登记,采用相同原理的生产工艺生产的同种原料药应选择最优工艺进行登记。

第二章责任与义务第七条(药品上市许可持有人责任)药品上市许可持有人承担制剂质量的主体责任,建立以制剂为核心,原辅包为基础的质量管理体系。

新注册分类3类与4类原料药申报资料要求比较

国家局近日公布了《化学药品注册分类改革工作方案(征求意见稿)》,其中药品注册分类大家之前均已有了解,此次征求意见稿并无大的变化。

不过有两点内容应引起关注,一是监测期的变化,二是该方案中对于3类、4类申报资料的要求的区别。

下面就3类与4类原料药申报资料的区别进行汇总如下:

(1)3类申报资料要求与387号文一致,没有变化。

而4类申报资料的要求应该是新撰写修订的,其中的许多要求更加具体、明确,便于研究人员理解操作,支持!

(2)4类申报资料要求中多次提到了参考ICH相关指导原则,说明国内的研发与审评更加的与国际接轨了,研发人员更应该好好的研读ICH的相关指导原则。

(3)4类申报资料要求中多次提到了杂质研究,可见目前仿制药(特别是原料药)杂质研究仍然是高度关注的重点。

(4)4类申报资料要求中明确了一些概念,并且与目前国内的核查要求衔接更加紧密,例如关键起始物料的供应商审计,应引起大家的重视。

(5)4类中明确要求申报时需要提交12个月的长期稳定性试验数据,如此一来,国内仿制药研发的进度又会减慢了。

文案大全

文案大全

文案大全

文案大全

文案大全

文案大全

文案大全

文案大全

文案大全

文案大全

文案大全

文案大全

文案大全

文案大全

文案大全

文案大全

文案大全

文案大全

文案大全

文案大全

文案大全

文案大全

文案大全。

原料药结构确证研究指导原则(讨论稿)一.前言凡合成、半合成药物,天然物中提取的单体,以及药物组分中的主要组分,均应确证其化学结构(包括构型)。

确证结构的方法,主要采用波谱分析方法,包括IR、UV、NMR、MS,结合经典的理化分析和元素分析。

需要时还应增加其它方法,如差热分析、热重分析、粉末X-射线衍射等。

手性药物的构型确证,可采用单晶X-射线衍射、旋光光谱(ORD)、圆二色谱(CD),以及化学方法。

基本原则是,提供充分的试验数据和图谱,正确进行解析,能够确凿证明药物分子的结构。

1.单体:详细解析各波谱数据与结构的关系,推断其化学结构,结合理化分析、元素分析和其它试验结果和数据进行综合论证,得出确证其化学结构的结论。

不同来源的单体根据具体情况可选择合适的确证方法,但均以所提供的资料能够充分证实化学结构为原则。

2.组分:可分为下列两种情况(1)少组分:即从天然物中提取或生物合成的含有2—4个组分的混合物。

一般应将药效成分分离出单体,按单体化合物要求确证其结构,提供其理化试验数据。

(2)多组分:应确证其主要药效成分的结构及其它组分的化学类型。

确定影响药效和毒性的主要组分,提供有关检测数据及含量。

抗生素类各组分的比例要求按“新药审批办法”附件一之说明6中的要求办理。

从天然物中提取的含有2—4个组分(少组分)及多组分新药,原则上应使用经典的提取方法或其它分离技术,如制备色谱(TLC,HPLC),分离得到主要药效成分单体,按单体项目要求进行化学结构确证。

在组分多,含量少,难于得到单体时,可使用联机分析技术,如气相色谱一质谱联用(GC—MS),液相色谱—质谱联用(LC—MS),气相色谱—付利叶红外联用(GC—FTIR),质谱—质谱联用(MS—MS),辅助组分结构的验证及定量分析,但仅此不能作为结构确证的完全和充分的依据。

3.测试样品和对照品:测试样品必须是申报资料中所用生产工艺所得,按申报资料中精制方法精制。

(五)压片1.片重的计算(1)按主药含量计算片重药物制成干颗粒时,由于经过了一系列的操作过程,原料药必将有所损耗,所以应对颗粒中主药的实际含量进行测定,然后按照下面的公式(3-1)计算片重:(3-1)例如,某片剂中主药每片含量为0.2g,测得颗粒中主药的百分含量为50%,则每片所需颗粒的重量应为:0.2/0.5=0.4(g)即片重应为0.4g,若以片重的重量差异限度为5%计算,本品的片重上下限为0.38~0.42g。

(2)按干颗粒总重计算片重在药厂中,已考虑到原料的损耗,因而增加了投料量,则片重的计算可按公式(3-2)计算(成分复杂、没有含量测定方法的中草药片剂只能按此公式计算):(3-2)2.压片机有单冲压片机和多冲旋转压片机话大类,单冲压片机仅适用于很小批量的生产和实验室的试制,因而这里仅做简单的介绍:如图3-4所示,单冲压片机主要由转动轮、冲模冲头及其调节装置、饲粉器三个部分组成。

压力调节器负责调节上冲下降到模孔中的深度,深度愈大,则加压时上下冲间的距离愈近,压力愈大;片重调节器负责调节下冲下降的位置,位置愈低,模孔中容纳的颗粒愈多,则片重愈大;出片调节器负责调节下冲抬起的高度,使之恰好与模圈的上缘相平,从而把压成的片剂顺利地顶出模孔;(X型题)1.单冲压片机的主要部件有A.压力调节器B.片重调节器C.下压轮D.上压轮E.出片调节器『正确答案』ABE二、干法制片药物对湿、热不稳定本方法适用于药物有吸湿性物料流动性差,不能直接压片干法制片一般包括结晶压片法、干法制粒压片法和粉末直接压片法三种,现分述如下:(一)结晶压片法某些流动性和可压性均好的结晶性药物,只需适当粉碎、筛分和干燥,再加入适量的崩解剂、润滑剂即可压成片剂,如氯化钾、氯化钠、硫酸亚铁等。

(二)干法制粒压片某些药物的可压性及流动性皆不好,应该采用制粒的办法加以改善,但是这些药物对湿、热较敏感,不够稳定,所以,可改用于法制粒的方式压片。

原料药第一章范围第一条本附录适用于非无菌原料药生产及无菌原料药生产中非无菌生产工序的操作。

第二条原料药生产的起点及工序应当与注册批准的要求一致。

第二章厂房与设施第三条非无菌原料药精制、干燥、粉碎、包装等生产操作的暴露环境应当按照D级洁净区的要求设置。

第四条质量标准中有热原或细菌内毒素等检验项目的,厂房的设计应当特别注意防止微生物污染,根据产品的预定用途、工艺要求采取相应的控制措施。

第五条质量控制实验室通常应当与生产区分开。

当生产操作不影响检验结果的准确性,且检验操作对生产也无不利影响时,中间控制实验室可设在生产区内。

第三章设备第六条设备所需的润滑剂、加热或冷却介质等,应当避免与中间产品或原料药直接接触,以免影响中间产品或原料药的质量。

当任何偏离上述要求的情况发生时,应当进行评估和恰当处理,保证对产品的质量和用途无不良影响。

第七条生产宜使用密闭设备;密闭设备、管道可以安置于室外。

使用敞口设备或打开设备操作时,应当有避免污染的措施。

第八条使用同一设备生产多种中间体或原料药品种的,应当说明设备可以共用的合理性,并有防止交叉污染的措施。

第九条难以清洁的设备或部件应当专用。

第十条设备的清洁应当符合以下要求:(一)同一设备连续生产同一原料药或阶段性生产连续数个批次时,宜间隔适当的时间对设备进行清洁,防止污染物(如降解产物、微生物)的累积。

如有影响原料药质量的残留物,更换批次时,必须对设备进行彻底的清洁。

(二)非专用设备更换品种生产前,必须对设备(特别是从粗品精制开始的非专用设备)进行彻底的清洁,防止交叉污染。

(三)对残留物的可接受标准、清洁操作规程和清洁剂的选择,应当有明确规定并说明理由。

第十一条非无菌原料药精制工艺用水至少应当符合纯化水的质量标准。

第四章物料第十二条进厂物料应当有正确标识,经取样(或检验合格)后,可与现有的库存(如储槽中的溶剂或物料)混合,经放行后混合物料方可使用。

应当有防止将物料错放到现有库存中的操作规程。

第十三条采用非专用槽车运送的大宗物料,应当采取适当措施避免来自槽车所致的交叉污染。

第十四条大的贮存容器及其所附配件、进料管路和出料管路都应当有适当的标识。

第十五条应当对每批物料至少做一项鉴别试验。

如原料药生产企业有供应商审计系统时,供应商的检验报告可以用来替代其它项目的测试。

第十六条工艺助剂、有害或有剧毒的原料、其它特殊物料或转移到本企业另一生产场地的物料可以免检,但必须取得供应商的检验报告,且检验报告显示这些物料符合规定的质量标准,还应当对其容器、标签和批号进行目检予以确认。

免检应当说明理由并有正式记录。

第十七条应当对首次采购的最初三批物料全检合格后,方可对后续批次进行部分项目的检验,但应当定期进行全检,并与供应商的检验报告比较。

应当定期评估供应商检验报告的可靠性、准确性。

第十八条可在室外存放的物料,应当存放在适当容器中,有清晰的标识,并在开启和使用前应当进行适当清洁。

第十九条必要时(如长期存放或贮存在热或潮湿的环境中),应当根据情况重新评估物料的质量,确定其适用性。

第五章验证第二十条应当在工艺验证前确定产品的关键质量属性、影响产品关键质量属性的关键工艺参数、常规生产和工艺控制中的关键工艺参数范围,通过验证证明工艺操作的重现性。

关键质量属性和工艺参数通常在研发阶段或根据历史资料和数据确定。

第二十一条验证应当包括对原料药质量(尤其是纯度和杂质等)有重要影响的关键操作。

第二十二条验证的方式:(一)原料药生产工艺的验证方法一般应为前验证。

因原料药不经常生产、批数不多或生产工艺已有变更等原因,难以从原料药的重复性生产获得现成的数据时,可进行同步验证。

(二)如没有发生因原料、设备、系统、设施或生产工艺改变而对原料药质量有影响的重大变更时,可例外进行回顾性验证。

该验证方法适用于下列情况:1.关键质量属性和关键工艺参数均已确定;2.已设定合适的中间控制项目和合格标准;3.除操作人员失误或设备故障外,从未出现较大的工艺或产品不合格的问题;4.已明确原料药的杂质情况。

(三)回顾性验证的批次应当是验证阶段中有代表性的生产批次,包括不合格批次。

应当有足够多的批次数,以证明工艺的稳定。

必要时,可用留样检验获得的数据作为回顾性验证的补充。

第二十三条验证计划:(一)应当根据生产工艺的复杂性和工艺变更的类别决定工艺验证的运行次数。

前验证和同步验证通常采用连续的三个合格批次,但在某些情况下,需要更多的批次才能保证工艺的一致性(如复杂的原料药生产工艺,或周期很长的原料药生产工艺)。

(二)工艺验证期间,应当对关键工艺参数进行监控。

与质量无关的参数(如与节能或设备使用相关控制的参数),无需列入工艺验证中。

(三)工艺验证应当证明每种原料药中的杂质都在规定的限度内,并与工艺研发阶段确定的杂质限度或者关键的临床和毒理研究批次的杂质数据相当。

第二十四条清洁验证:(一)清洁操作规程通常应当进行验证。

清洁验证一般应当针对污染物、所用物料对原料药质量有最大风险的状况及工艺步骤。

(二)清洁操作规程的验证应当反映设备实际的使用情况。

如果多个原料药或中间产品共用同一设备生产,且采用同一操作规程进行清洁的,则可选择有代表性的中间产品或原料药作为清洁验证的参照物。

应当根据溶解度、难以清洁的程度以及残留物的限度来选择清洁参照物,而残留物的限度则需根据活性、毒性和稳定性确定。

(三)清洁验证方案应当详细描述需清洁的对象、清洁操作规程、选用的清洁剂、可接受限度、需监控的参数以及检验方法。

该方案还应当说明样品类型(化学或微生物)、取样位置、取样方法和样品标识。

专用生产设备且产品质量稳定的,可采用目检法确定可接受限度。

(四)取样方法包括擦拭法、淋冼法或其它方法(如直接萃取法),以对不溶性和可溶性残留物进行检验。

(五)应当采用经验证的灵敏度高的分析方法检测残留物或污染物。

每种分析方法的检测限必须足够灵敏,能检测残留物或污染物的限度标准。

应当确定分析方法可达到的回收率。

残留物的限度标准应当切实可行,并根据最有害的残留物来确定,可根据原料药的药理、毒理或生理活性来确定,也可根据原料药生产中最有害的组分来确定。

(六)对需控制热原或细菌内毒素污染水平的生产工艺,应当在设备清洁验证文件中有详细阐述。

(七)清洁操作规程经验证后应当按验证中设定的检验方法定期进行监测,保证日常生产中操作规程的有效性。

第六章文件第二十五条企业应当根据生产工艺要求、对产品质量的影响程度、物料的特性以及对供应商的质量评估情况,确定合理的物料质量标准。

第二十六条中间产品或原料药生产中使用的某些材料,如工艺助剂、垫圈或其它材料,可能对质量有重要影响时,也应当制定相应材料的质量标准。

第二十七条原料药的生产工艺规程应当包括:(一)所生产的中间产品或原料药名称。

(二)标有名称和代码的原料和中间产品的完整清单。

(三)准确陈述每种原料或中间产品的投料量或投料比,包括计量单位。

如果投料量不固定,应当注明每种批量或产率的计算方法。

如有正当理由,可制定投料量合理变动的范围。

(四)生产地点、主要设备(型号及材质等)。

(五)生产操作的详细说明,包括:1.操作顺序;2.所用工艺参数的范围;3.取样方法说明,所用原料、中间产品及成品的质量标准;4.完成单个步骤或整个工艺过程的时限(如适用);5.按生产阶段或时限计算的预期收率范围;6.必要时,需遵循的特殊预防措施、注意事项或有关参照内容;7.可保证中间产品或原料药适用性的贮存要求,包括标签、包装材料和特殊贮存条件以及期限。

第七章生产管理第二十八条生产操作:(一)原料应当在适宜的条件下称量,以免影响其适用性。

称量的装置应当具有与使用目的相适应的精度。

(二)如将物料分装后用于生产的,应当使用适当的分装容器。

分装容器应当有标识并标明以下内容:1.物料的名称或代码;2.接收批号或流水号;3.分装容器中物料的重量或数量;4.必要时,标明复验或重新评估日期。

(三)关键的称量或分装操作应当有复核或有类似的控制手段。

使用前,生产人员应当核实所用物料正确无误。

(四)应当将生产过程中指定步骤的实际收率与预期收率比较。

预期收率的范围应当根据以前的实验室、中试或生产的数据来确定。

应当对关键工艺步骤收率的偏差进行调查,确定偏差对相关批次产品质量的影响或潜在影响。

(五)应当遵循工艺规程中有关时限控制的规定。

发生偏差时,应当作记录并进行评价。

反应终点或加工步骤的完成是根据中间控制的取样和检验来确定的,则不适用时限控制。

(六)需进一步加工的中间产品应当在适宜的条件下存放,确保其适用性。

第二十九条生产的中间控制和取样:(一)应当综合考虑所生产原料药的特性、反应类型、工艺步骤对产品质量影响的大小等因素来确定控制标准、检验类型和范围。

前期生产的中间控制严格程度可较低,越接近最终工序(如分离和纯化)中间控制越严格。

(二)有资质的生产部门人员可进行中间控制,并可在质量管理部门事先批准的范围内对生产操作进行必要的调整。

在调整过程中发生的中间控制检验结果超标通常不需要进行调查。

(三)应当制定操作规程,详细规定中间产品和原料药的取样方法。

(四)应当按照操作规程进行取样,取样后样品密封完好,防止所取的中间产品和原料药样品被污染。

第三十条病毒的去除或灭活:(一)应当按照经验证的操作规程进行病毒去除和灭活。

(二)应当采取必要的措施,防止病毒去除和灭活操作后可能的病毒污染。

敞口操作区应当与其它操作区分开,并设独立的空调净化系统。

(三)同一设备通常不得用于不同产品或同一产品不同阶段的纯化操作。

如果使用同一设备,应当采取适当的清洁和消毒措施,防止病毒通过设备或环境由前次纯化操作带入后续纯化操作。

第三十一条原料药或中间产品的混合:(一)本条中的混合指将符合同一质量标准的原料药或中间产品合并,以得到均一产品的工艺过程。

将来自同一批次的各部分产品(如同一结晶批号的中间产品分数次离心)在生产中进行合并,或将几个批次的中间产品合并在一起作进一步加工,可作为生产工艺的组成部分,不视为混合。

(二)不得将不合格批次与其它合格批次混合。

(三)拟混合的每批产品均应当按照规定的工艺生产、单独检验,并符合相应质量标准。

(四)混合操作可包括:1.将数个小批次混合以增加批量;2.将同一原料药的多批零头产品混合成为一个批次。

(五)混合过程应当加以控制并有完整记录,混合后的批次应当进行检验,确认其符合质量标准。

(六)混合的批记录应当能够追溯到参与混合的每个单独批次。

(七)物理性质至关重要的原料药(如用于口服固体制剂或混悬剂的原料药),其混合工艺应当进行验证,验证包括证明混合批次的质量均一性及对关键特性(如粒径分布、松密度和堆密度)的检测。

(八)混合可能对产品的稳定性产生不利影响的,应当对最终混合的批次进行稳定性考察。