药物溶出度测定法第一法

- 格式:doc

- 大小:1.81 KB

- 文档页数:1

简述溶出度测定第一法的操作方法溶出度测定是制药行业中常见的一种分析方法,用于评估药物在水中或其他溶剂中的溶解度,从而确定其药效。

溶出度测定第一法是一种经典的操作方法,本文将详细介绍其操作流程和注意事项。

一、实验目的本实验旨在测定药品的溶出度,为制药工艺和制剂质量控制提供数据支持。

二、实验原理溶出度是指药物在给定条件下释放出来的药物含量。

第一法通常用于测定片剂、胶囊和其他形式的固体制剂中药物的溶出度。

实验中使用溶出度仪对药品进行测试,通过测量药物在水中的溶解度来确定药物的溶出度。

三、实验步骤1.准备药品样品,一般选取10个样品进行测试,并记录其质量和批号。

2.将药品样品制成固定形状,如片剂或胶囊,并进行必要的包装和标记。

3.配置溶出介质,如使用pH 7.2磷酸盐缓冲液,在溶出仪中先预热。

4.将样品放入预热好的溶出仪中,设置温度和振荡速度。

5.记录药品在给定时间间隔内的溶出度,一般每隔15分钟记录一次,直至测试时间结束。

6.将收集的药水样品测量其吸光度或药物含量,并计算出溶出度。

四、注意事项1.药品样品的制备应遵循质量控制要求,并作好防护工作。

2.选择合适的溶出介质和条件,避免其与药品发生化学反应和影响测定的准确性。

3.溶出仪的设置和操作应准确无误,对于不同类型的药品和制剂要根据其特性进行调整。

4.每次记录时应准确记录时间和药水样品的吸光度值,并进行多次测定和平均值计算。

5.实验室应遵守相关安全操作规程,并做好仪器及设备的维护,确保其正常运转。

五、实验结果及分析实验结果应按照标准格式记录,包括药品名称、溶出介质、溶出度曲线图、溶出度值及统计分析。

根据不同药品的特性和制剂结构,需要进行不同时间间隔的记录和分析,以确定药品的溶出度和释放规律。

六、实验总结通过溶出度测定第一法的实验操作,可以准确测定药品在给定条件下的溶解度和溶出度,为制药工艺和制剂质量控制提供有力的数据支持。

在实验过程中需注意安全和准确性,避免因操作失误和设备故障等因素影响测定结果,确保实验顺利完成。

我国药典(Chinese Pharmacopoeia, CP)作为我国药品质量标准的最高法规文件,不仅对药品的质量标准进行了规定,而且对于药品的质量控制和检验方法也有着详细的规定。

2015版我国药典是我国目前最新的一部药典,它包含了大量的药物质量标准和检验方法,在医药行业具有非常重要的地位。

溶出度测定方法作为药品质量控制中的一个重要环节,被广泛应用于固体制剂的质量控制和药效学研究中。

2015版我国药典对溶出度测定方法作出了规定,主要是针对固体制剂和胶囊剂的溶出度测定进行了详细的规定和说明,并且针对不同类型的药品给出了相应的实验方法。

下面,笔者将从2015版我国药典对溶出度测定方法的规定和要求、方法的操作流程和步骤、常见的注意事项和影响因素、溶出度测定方法的应用及展望等几个方面来进行详细的介绍和分析。

一、2015版我国药典对溶出度测定方法的规定和要求2015版我国药典对溶出度测定方法的要求主要包括以下几个方面:(1)药品的类型和适用范围:对不同类型的固体制剂如片剂、胶囊剂、缓释片剂等给出了相应的测定方法,并且对于不同类型的药品提出了相应的适用范围和操作要点。

(2)试剂和仪器设备:对于药品溶出度测定中所需使用的试剂和仪器设备进行了详细的规定,包括试剂的纯度要求、仪器设备的品牌和型号要求、设备的校准和验证等。

(3)测定方法和操作步骤:对不同类型药品的溶出度测定方法进行了具体的规定和说明,包括操作步骤、测定条件、数据处理方法和结果表述等。

(4)质量控制和验证:对溶出度测定方法中的质量控制和验证进行了详细的规定,包括对试剂的质量控制、仪器设备的验证、方法的准确性和精密度的验证等。

通过对2015版我国药典对溶出度测定方法的规定和要求进行了解,可以清晰地了解药品溶出度测定的操作步骤和要点,并且对于不同类型的药品有着具体的适用范围和操作要求,为药品的溶出度测定提供了明确的指导。

二、溶出度测定方法的操作流程和步骤药品溶出度测定方法的操作流程和步骤主要包括以下几个方面:(1)样品的准备:将固体制剂或胶囊剂样品按照规定的要求进行准备,包括去除封衣、研磨、称取样品等。

溶出度测定的七种方法

嘿,你知道吗?溶出度测定可有七种超级厉害的方法呢!第一种就是桨法,就好像划船一样,让样品在溶液里“畅游”。

比如说,咱们拿一片药放进去,看着它在那晃悠晃悠地溶解。

还有转篮法,这就像是把东西放在一个小篮子里转呀转,可有趣啦!就像把糖果放在小篮子里,然后观察糖果怎么一点点消失。

你说神奇不神奇,还有小杯法呢!就像是小小的杯子里藏着大大的秘密,等着我们去揭开。

你能想象把一点点样品放在小杯子里观察它的变化吗?

另外还有流池法,感觉就像是让溶液像小溪一样流淌,样品在里面顺流而下地溶解。

这不就像是小树叶在溪水里漂呀漂的嘛!

再说说往复筒法,就好像是来来回回地捣鼓,让样品乖乖地溶出来。

哎呀,就像不停地摇晃一个小箱子一样。

还有循环法,这简直是溶液的奇妙旅行啊,样品在其中不断循环溶解。

这不就像是把一个球在轨道上不停地滚来滚去嘛!

最后是桨碟法,桨和碟一起合作,就像是好伙伴一起完成任务。

就像一个人和他的小狗一起玩耍一样有趣。

怎么样,这七种方法是不是特别有意思呀!我的观点结论就是,溶出度测定的这七种方法各有各的奇妙之处,都值得我们好好去研究和利用呀!。

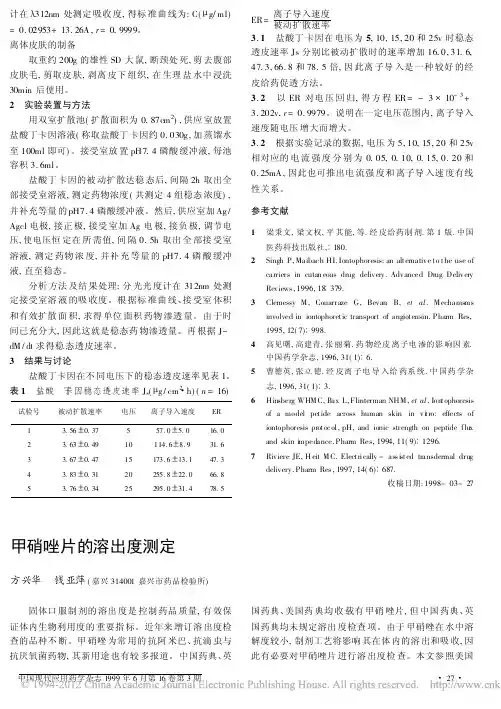

影响因素试验的溶出度测定测定方法参照美国药典盐酸二甲双胍缓释片质量标准。

照释放度测定法(中国药典2010年版二部附录X D第一法),采用溶出度测定法(中国药典2010年版二部附录XC第一法蓝法)的装置,以pH6.8磷酸二氢钾缓冲液(1000ml水中加入6.8g磷酸二氢钾,用0.2N的氢氧化钠溶液调pH为6.8 ± 0.1)1000ml为溶剂,转速为每分钟100转,按溶出度测定法依法操作。

分别于预定时间取溶液5ml滤过(并及时向溶出杯中补充同温度的溶剂5ml),取续滤液用释放介质稀释至适当浓度,照紫外分光光度法(中国药典2010版二部附录IV A),在232nm处测定吸光度。

另精密称取盐酸二甲双胍对照品适量,用释放介质配制成约5μg/ml浓度的溶液作为对照品溶液,计算出每片的释放度。

一、溶出介质的配制用电子天平称量磷酸二氢钾(固体)xxxg,氢氧化钠(固体)xxxg,置1000ml 烧杯中,用800ml蒸馏水溶解后,倒入10L广口瓶中,再用蒸馏水稀释至10L,配得缓冲介质。

二、对照品溶液的配制各置于100ml容量瓶中,用溶出介质溶解并定溶至刻度;用1ml移液管各精密量取1ml至50ml容量瓶中,用溶出介质定溶至刻度。

.各样品称量值自己列出。

三、试验过程向溶出仪6个溶出杯中各加入1000ml已配好的溶出介质,加热,待溶出杯中溶液温度达到37℃后,将6片药片同时放到6个溶出杯中后,立即开始搅拌并计时。

在1h、3h、5h、7h、10h时,用10ml的注射器各取样5ml,同时向溶出杯中补加同温度溶出介质5ml。

1h、3h样品取出后,过0.45um微孔滤膜,弃去2ml初滤液,取3ml续滤液;1h样品稀释25倍后测其吸光度;3h样品稀释50倍后测其吸光度。

四、实验结果见下表计算公式:(1)校正因子ff=(f1+f2+f3)/3f1=C1/A1; f2=C2/A2; f3=C3/A3C1、C2、C3:三份对照品的浓度A1、A2、A3:三份对照品的吸光度(2)累积释放度result=(f*A*n*v+C1h*5+ C3h*5+…..)*v*100/mm=500*831.64/833 A:相应样品的吸光度n:相应样品的稀释倍数v:溶出介质体积1000mlm:主药量(mg)C1h、C3h:对应1h、3h时溶出介质中药品的浓度。

溶出度测定标准操作规程1 简述1.1 溶出度(中国药典2005年版二部附录Ⅹ C)系指测定药物从片剂、胶囊剂或颗粒剂等固体制剂在规定条件下溶出的速率和程度。

它是评价药物口服固体制剂质量的一个指标,是一种摸拟口服固体制剂在胃肠道中崩解和溶出的体外简易试验方法。

1.2 溶出度测定法是将某种固体制剂的一定量分别置于溶出度仪的转篮(或溶出杯)中,在37.0℃±0.5℃恒温下,在规定的转速、溶出介质中依法操作,在规定的时间内取样并测定其溶出量。

1.3 中国药典2005年版收载三种测定方法,第一法为转篮法,第二法为桨法及第三法为小杯法。

1.4 除另有规定外,凡检查溶出度的制剂,不再进行崩解时限的检查。

2 仪器与用具2.1 溶出度仪2.1.1 仪器的组成溶出度仪由电动机、恒温水浴、篮体、篮轴、搅拌桨、溶出杯及杯盖等组成,详见中国药典2005年版二部附录ⅩC。

2.1.2 仪器的装置与使用按仪器使用说明书及中国药典对溶出度的规定进行安装与使用。

2.1.3 仪器的校正为使药物的溶出度测定结果准确、可靠,应对新安装的溶出度仪按溶出度校正片说明书进行校正,对已使用过的仪器也应定期(或在出现异常情况时)进行校正。

2.1.4 仪器的调试2.1.4.1 检查仪器水平及转动轴的垂直度与偏心度(使用水平仪检查仪器是否处于水平状态;转轴的垂直程度应与容器中心线相吻合,用直角三角板检查转动轴与溶出杯平面的垂直度;检查转篮旋转时与溶出杯的垂直轴在任一点的偏离均不得大于2mm,检查转篮旋转时摆动幅度不得偏离轴心的±1.0mm;或检查桨杆旋转时与溶出杯的垂直轴在任一点的偏差均不得大于2mm;或检查搅拌桨旋转使A、B 两点的摆动幅度不得大于0.5mm。

2.1.4.2 篮轴运转使整套装置应保持平稳,均不能产生明显的晃动或振动(包括仪器装置所放置的环境)。

2.1.4.3 转速与允差范围检测仪器的实际转速与其仪器的电子显示的数据是否一致,稳速误差不得超过±4%。

实验室溶出度测定法规程目的:建立溶出度测定法标准操作规程。

适用范围:溶出度测定。

责任:质检员实施本操作规程,检验室主任负责监督本规程正确执行。

程序:1.简述1.1溶出度(中国药典2000年版二部附录X C)是指药物从片剂或胶囊剂等口服固体制剂在规定溶剂中溶出的速度和程度。

它是评价药物口服固体制剂质量的一个指标,是一种模拟口服固体制剂在胃肠道中崩解和溶出的体外简易试验方法。

1.2溶出度测定法是将某种固体制剂的一定量分别置于溶出度仪的转篮(或烧杯)中,在37.0±0.5℃恒温下,在规定的转速、溶剂中依法操作,在规定的时间内测定其溶出的量。

1.3本方法适用于片剂、胶囊剂及颗粒剂的测定。

1.4中国药典2000年版收载三种测定方法,第一法转篮法第二法桨法及第三法小杯法。

1.5凡检查溶出度的制剂,不再进行崩解时限的检查。

2.仪器与用具2.1溶出度仪2.1.1仪器的组成溶出度仪主要由电动机、恒温水浴、篮体、篮轴、搅拌桨、圆底烧杯及杯盖组成,详见中国药典2000年版二部附录X C。

2.1.2仪器的装置与使用按仪器使用说明书及中国药典的规定进行安装与使用。

2.1.3仪器的校正为使同一药物的溶出度测定得到良好的再现性,应对新安装的溶出度仪采用溶出度校正片进行校正,对已使用过的仪器也应定期(或在出现异常情况时)进行校正。

2.1.3.1溶出度校正片分崩解型和非崩解型两种,崩解型为泼尼松片,非崩解型为水杨酸片。

目前国内仅有非崩解型校正片。

2.1.3.2校正前,应先调式所用仪器。

2.1.3.3溶剂:磷酸盐缓冲液(PH7.4)。

配制方法见中国药典2000年版二部附录XV D,要求PH值为7.40±0.05,临用前脱气。

2.1.3.4对照品溶液的制备取溶出度校正用水杨酸片1片,精密称定,置乳体中,研细,精密称取适量(约相当于水杨酸10mg),置100ml量瓶中,加乙醇1ml,摇匀,加溶剂适量,经超声处理30分钟,使水杨酸溶解,加溶剂到刻度,摇匀,经滤纸(不宜使用滤膜)滤过,取续滤液为对照品溶液。

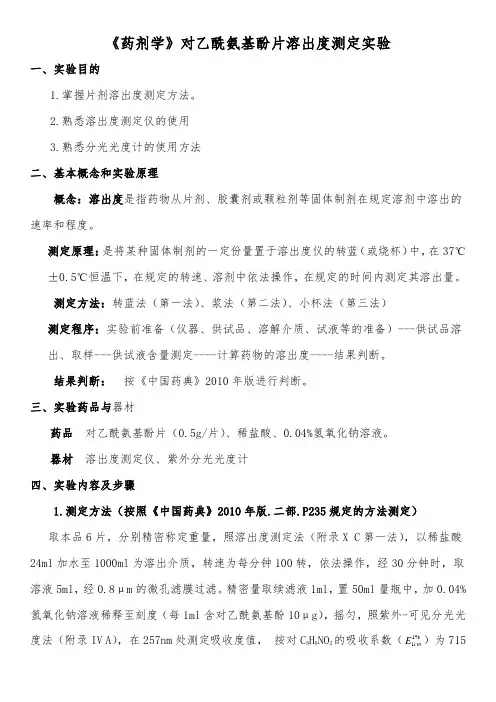

《药剂学》对乙酰氨基酚片溶出度测定实验一、实验目的1.掌握片剂溶出度测定方法。

2.熟悉溶出度测定仪的使用3.熟悉分光光度计的使用方法二、基本概念和实验原理概念:溶出度是指药物从片剂、胶囊剂或颗粒剂等固体制剂在规定溶剂中溶出的速率和程度。

测定原理:是将某种固体制剂的一定份量置于溶出度仪的转蓝(或烧杯)中,在37℃±0.5℃恒温下,在规定的转速、溶剂中依法操作,在规定的时间内测定其溶出量。

测定方法:转蓝法(第一法)、浆法(第二法)、小杯法(第三法)测定程序:实验前准备(仪器、供试品、溶解介质、试液等的准备)---供试品溶出、取样---供试液含量测定----计算药物的溶出度----结果判断。

结果判断:按《中国药典》2010年版进行判断。

三、实验药品与器材药品对乙酰氨基酚片(0.5g/片)、稀盐酸、0.04%氢氧化钠溶液。

器材溶出度测定仪、紫外分光光度计四、实验内容及步骤1.测定方法(按照《中国药典》2010年版.二部.P235规定的方法测定)取本品6片,分别精密称定重量,照溶出度测定法(附录X C第一法),以稀盐酸24ml加水至1000ml为溶出介质,转速为每分钟100转,依法操作,经30分钟时,取溶液5ml,经0.8μm的微孔滤膜过滤。

精密量取续滤液1ml,置50ml量瓶中,加0.04%氢氧化钠溶液稀释至刻度(每1ml含对乙酰氨基酚10μg),摇匀,照紫外-可见分光光度法(附录IV A),在257nm处测定吸收度值,按对C8H9NO2的吸收系数(%1E)为7151cm计算每片的容出度。

限度为标示量的80%,应符合规定。

溶出度%=%标示量)平均片重(10050110001001%11⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯W L E g A cm2. 结果判断符合下述条件之一者,可判为符合规定:(1)6片(粒、袋)中,每片(粒、袋)的溶出量按标示量计算,均不低于规定限度(Q );(2)6片(粒、袋)中,如有1~2片(粒、袋)低于Q ,但不低于Q-10%,且其平均溶出量不低于Q ;(3)6片(粒、袋)中,有1~2片(粒、袋)低于Q ,其中仅有1片(粒、袋)低于Q-10%,但不低于Q-20%,且其平均溶出量不低于Q 时,应另取6片(粒、袋)复试;初、复试12片(粒、袋);有1~3片(粒、袋)低于Q ,其中仅有1片(粒、袋)低于Q-10%,但不低于Q-20%,且其平均溶出量不低于Q 。

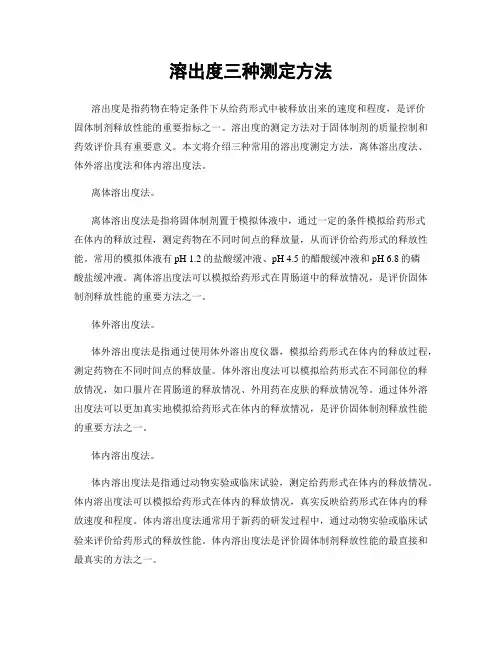

溶出度三种测定方法溶出度是指药物在特定条件下从给药形式中被释放出来的速度和程度,是评价固体制剂释放性能的重要指标之一。

溶出度的测定方法对于固体制剂的质量控制和药效评价具有重要意义。

本文将介绍三种常用的溶出度测定方法,离体溶出度法、体外溶出度法和体内溶出度法。

离体溶出度法。

离体溶出度法是指将固体制剂置于模拟体液中,通过一定的条件模拟给药形式在体内的释放过程,测定药物在不同时间点的释放量,从而评价给药形式的释放性能。

常用的模拟体液有pH 1.2的盐酸缓冲液、pH 4.5的醋酸缓冲液和pH 6.8的磷酸盐缓冲液。

离体溶出度法可以模拟给药形式在胃肠道中的释放情况,是评价固体制剂释放性能的重要方法之一。

体外溶出度法。

体外溶出度法是指通过使用体外溶出度仪器,模拟给药形式在体内的释放过程,测定药物在不同时间点的释放量。

体外溶出度法可以模拟给药形式在不同部位的释放情况,如口服片在胃肠道的释放情况、外用药在皮肤的释放情况等。

通过体外溶出度法可以更加真实地模拟给药形式在体内的释放情况,是评价固体制剂释放性能的重要方法之一。

体内溶出度法。

体内溶出度法是指通过动物实验或临床试验,测定给药形式在体内的释放情况。

体内溶出度法可以模拟给药形式在体内的释放情况,真实反映给药形式在体内的释放速度和程度。

体内溶出度法通常用于新药的研发过程中,通过动物实验或临床试验来评价给药形式的释放性能。

体内溶出度法是评价固体制剂释放性能的最直接和最真实的方法之一。

结语。

溶出度的测定方法对于固体制剂的质量控制和药效评价具有重要意义。

离体溶出度法、体外溶出度法和体内溶出度法各有其特点,可以相互补充,综合应用。

在实际应用中,应根据具体情况选择合适的溶出度测定方法,以保证测定结果的准确性和可靠性。

希望本文对您有所帮助,谢谢阅读!。

四种药物溶出度测定方法的比较研究溶出度(dissolution rate)系指活性药物从片剂、胶囊剂或颗粒剂等制剂在规定条件下溶出的速度和程度。

溶出度测定是区分固体制剂体外溶出速率的一种有效的手段。

2010年版《中国药典》二部收载的溶出度测定法有3种,包括第一法(篮法)、第二法(桨法)和第三法(小杯法)。

作为一些小剂量固体制剂溶出度测定法的第三法(小杯法)的选择,主要源于紫外-可见分光光度法本身检测灵敏度的限制,人为将第二法(桨法)的溶出介质体积由900mL(或1000mL)缩减为100~250mL,同时相应缩小搅拌桨(浆叶直径由74mm→45mm)而实现溶出度测定。

方法转换本身缺乏严谨的科学依据,也属无奈之举。

随着现代分析技术的发展,特别是高效液相色谱仪的普及,采用第二法(桨法)替代第三法(小杯法)不仅必要,而且可行。

光纤药物溶出度过程分析仪(FODT, Fiber-Optic Dissolutiom Test System)集溶出度试验与检测于一体,通过光纤将光源信号直接导入溶出杯中,根据药物的光谱学特性选择合适的探头,药物溶出过程中浓度的变化引起光学信号的实时改变,经软件系统处理后实现对药物溶出度的测定。

具有实时、在线、快速、准确和过程监测等特点,是药物溶出度测定法的发展方向和目标。

本课题采用高效液相色谱法替代紫外-可见分光光度法,对盐酸赛庚啶片、富马酸酮替芬片和马来酸氯苯那敏片的溶出度测定方法进行研究,探索了第三法(小杯法)转换为第二法(桨法)的可行性,客观评价3种市售药品的内在质量。

采用光纤药物溶出度过程分析仪,通过改变光程和检测波长等方法研究替硝唑片的溶出度实时、在线测定方法,并与药典方法的结果进行比较。

盐酸赛庚啶片溶出度测定采用第二法(桨法),以900mL0.1mol·L-1盐酸溶液为溶出介质,50r·min-1,限度为标示量的80%(30min);色谱条件:ZORBAX SB-C18(4.6mm×150mm,0.5μm),流动相为甲醇-0.1%磷酸溶液(每100mL加0.1g十二烷基磺酸钠)(75:25),流速1.0mL·min-1,柱温30℃,检测波长230nm。

溶出度测定法1简述1.1溶出度(《中国药典》2010年版二部附录X C)系指活性药物成分从偏激、胶囊剂或颗粒剂等制剂在规定条件下溶出的速率和程度。

它是评价药物口服固体制剂质量的一个指标,是一种模拟口服固体制剂在胃肠道中崩解和溶出的体外建议试验方法。

1.2溶出度测定法是将某种制剂的一定量分别置于溶出度仪的转篮(或溶出杯)中,在37℃±0.5℃恒温下,在规定的转速、溶出介质中依法操作,在规定的时间内取样并测定其溶出量。

1.3《中国药典》2010年版收载三种方法,第一法为篮法,第二法为浆法及第三法为小杯法。

1.4除另有规定外,凡检查溶出度的制剂,不在进行崩解时限的检查。

2仪器与用具2.1溶出度仪2.1.1仪器的组成溶出度仪由电动机、恒温装置、篮体、篮轴、搅拌桨、溶出杯及杯盖组成,详见《中国药典》2010年版二部附录X C。

2.1.2仪器的装置与组成按仪器使用说明书及《中国药典》对溶出度的规定进行安装与使用。

2.1.3仪器的适用性及性能确认试验为使药物的溶出度测定结果准确、可靠,应对新安装的溶出度仪按溶出度标准片说明书进行性能确认试验,对已使用过得仪器也应定期(或在出现异常情况时)进行性能确认试验。

2.1.4仪器的调试2.1.4.1检查仪器水平及转动轴的垂直度与偏心度,使用水平仪检查仪器是否处于水平状态;转轴的垂直程度应与容器中心线相吻合,用直角三角板检查转动轴与溶出杯平面的垂直度;检查转篮旋转时与溶出杯的垂直轴在任一点的偏离均不大于2mm,检查转篮旋转时摆动幅度不得偏离轴心的±1.0m m;或检查搅拌桨旋转时A、B两点的摆动幅度不得大于0.5mm。

2.1.4.2篮轴运转时整套装置应保持平稳,均不能产生明显的晃动或振动(包括仪器装置所放置的环境)2.1.4.3转速与允差范围检测仪器的实际转速与其仪器的电子显示的数据是否一致,稳速误差不得超过±4%。

2.2取样器注射器(5、10、15、20ml等合适的注射器)及取样针头。

0931溶出度测定法1溶出度系指活性药物从片剂、 胶囊剂或颗粒剂等常规制剂在规定条件下溶出的速率和程度,在缓释制剂、控释制剂、肠溶制剂及透皮贴剂等中也称释放度。

凡检查溶出度或释放度的制剂,不再进行崩解时限的检查。

缓释、控释、肠溶制剂的分类照缓释、控释和迟释制剂指导原则(附录XIX D)的规定。

仪器装置 第一法(篮法) (1)转篮 分篮体与篮轴两部分,均为不锈钢或其他惰性材料(所用材料应不影响被测物质的测定)制成,其形状尺寸如图1所示。

篮体A由方孔筛网(丝径为0.28mm±0.03mm,网孔为0.40mm±0.04mm)制成,呈圆柱形,转篮内径为20.2mm±1.0mm,上下两端都有封边。

篮轴B的 直径为9.75mm±0.35mm,轴的末端连一圆盘,作为转篮的盖;盖上有一通气孔(孔径为2.0mm ±0.5mm);盖边系两层,上层直径与转篮外径相同,下层直径与转篮内径相同;盖上的3个弹 簧片与中心呈120°角。

(2)溶出杯一般由硬质玻璃或其他惰性材料制成的底部为半球形的1000ml杯状容器,内径为102mm±4mm,高为185mm±25mm;溶出杯配有适宜的盖子,防止在试验过程中溶出介质的蒸 发;盖上有适当的孔,中心孔为篮轴的位置,其他孔供取样或测量温度用。

溶出杯置恒温水浴 或其他适当的加热装置中。

(3)篮轴与电动机相连,由速度调节装置控制电动机的转速,使篮轴的转速在各品种项下 规定转速的±4%范围之内。

运转时整套装置应保持平稳,均不能产生明显的晃动或振动(包括 装置所处的环境)。

转篮旋转时,篮轴与溶出杯的垂直轴在任一点的偏离均不得大于2mm,转篮 下缘的摆动幅度不得偏离轴心1.0mm。

(4)仪器一般配有6套以上测定装置。

1 本法系根据原溶出度测定法和释放度测定法整合修订而成。

溶出度三种测定方法溶出度是指药物在体外释放的速度和程度,对于药物的治疗效果和安全性具有重要的影响。

因此,溶出度的测定方法对于药物的研发和质量控制具有重要的意义。

本文将介绍三种常见的溶出度测定方法,离体溶出度测定法、体外溶出度测定法和体内溶出度测定法。

首先是离体溶出度测定法。

这是一种常见的体外溶出度测定方法,通常用于固体制剂的质量控制和研究。

其原理是将药物制剂放置于模拟体液中,在一定的条件下进行振荡或搅拌,使药物逐渐溶解,并通过分析仪器测定药物在不同时间点的溶出度。

这种方法简单易行,结果可靠,被广泛应用于固体制剂的质量控制和研究中。

其次是体外溶出度测定法。

与离体溶出度测定法不同,体外溶出度测定法通常用于液体制剂或者胶囊剂的溶出度测定。

其原理是将药物制剂放置于模拟体液中,通过体外溶出度仪器模拟人体消化道的环境,测定药物在不同时间点的溶出度。

这种方法可以更真实地模拟人体内的药物释放过程,对于液体制剂和胶囊剂的溶出度测定具有重要意义。

最后是体内溶出度测定法。

这是一种较为复杂的溶出度测定方法,通常用于药物的临床研究和评价。

其原理是将药物制剂直接给予动物或者人体,通过采集血液或者其他生物样本,测定药物在体内的浓度变化,从而评价药物的溶出度。

这种方法能够更真实地模拟药物在人体内的释放过程,对于药物的临床研究和评价具有重要意义。

综上所述,离体溶出度测定法、体外溶出度测定法和体内溶出度测定法是三种常见的溶出度测定方法,它们在药物的研发和质量控制中具有重要的意义。

不同的药物制剂需要选择合适的溶出度测定方法,以确保药物的疗效和安全性。

希望本文的介绍能够对相关领域的科研人员和工程技术人员有所帮助。

溶出度系指药物从片剂或胶囊剂等固体制剂在规定溶剂中溶出的速度和程度。

凡检查溶出度的制剂,不再进行崩解时限的检查。

第一法仪器装置(1)转篮分篮体与篮轴两部分,均为不锈钢金属材料制成。

篮体A由不锈钢丝网(丝径为0.254mm,孔径0.425mm)焊接而成,呈圆柱形,内径为22.2±1.0mm,上下两端都有金属边缘。

篮轴B的直径为9.4~10.1mm,轴的末端连一金属片,作为转篮的盖;盖上有通气孔(孔径 2.0mm);盖边系两层,上层外径与转篮外径同,下层直径与转篮内径同;盖上的三个弹簧片与中心呈120°角。

转篮旋转时摆动幅度不得超过±1.0mm。

(2)操作容器为1000ml的圆底烧杯,内径为98~106mm,高160~175mm;烧杯上有一有机玻璃盖,盖上有2孔,中心孔为篮轴的位置,另一孔供取样或测温度用。

为使操作容器保持恒温,应外套水浴;水浴的温度应能使容器内溶剂的温度保持在37±0.5℃。

转篮底部离烧杯底部的距离为25±2mm。

(3)电动机与篮轴相连,转速可任意调节在每分钟50~200转,稳速误差不超过±4%。

运转时整套装置应保持平稳,不得晃动或振动。

(4)仪器应装有6套操作装置,可一次测定6份供试品。

取样点位置应在转篮上端距液面中间,离烧杯壁10mm处。

测定法除另有规定外,量取经脱气处理的溶剂900ml,注入每个操作容器内,加温使溶剂温度保持在37±0.5℃,调整转速使其稳定。

取供试品6片(个),分别投入6个转篮内,将转篮降入容器中,立即开始计时,除另有规定外,至45分钟时,在规定取样点吸取溶液适量,立即经0.8μm微孔滤膜滤过,自取样至滤过应在30秒钟内完成。

取滤液,照各药品项下规定的方法测定,算出每片(个)的溶出量。

结果判断6片(个)中每片(个)的溶出量,按标示含量计算,均应不低于规定限度(Q);除另有规定外,限度(Q)为标示含量的70%。

如6片(个)中仅有1~2片(个)低于规定限度,但不低于Q-10%,且其平均溶出量不低于规定限度时,仍可判为符合规定。

如6片(个)中有1片(个)低于Q-10%,应另取6片(个)复试;初、复试的12片(个)中仅有1~2片(个)低于Q-10%,且其平均溶出量不低于规定限度时,亦可判为符合规定。

供试品的取用量如为2片(个)或2片(个)以上时,算出每片(个)的溶出量,均不得低于规定限度(Q);不再复试。