电介质理论基础

- 格式:pptx

- 大小:1011.95 KB

- 文档页数:53

考点1:电介质的电气特性及放电理论(一)气体电介质的击穿过程气体放电可以分非自持放电和自持放电两种。

20世纪Townsend在均匀电场,低气压,短间隙的条件下进行了放电试验,提出了比较系统的理论和计算公式,解释了整个间隙的放电过程和击穿条件。

1、汤逊放电理论的适用范围:汤逊理论的核心是:(1)电离的主要因素是电子的空间碰撞电离和正离子碰撞阴极产生表面电离;(2)自持放电是气体间隙击穿的必要条件。

汤逊理论是在低气压、Pd值较小的条件下进行的放电实验的基础上建立起来的,这一放电理论能较好的解释低气压短间隙中的放电现象。

因此,汤逊理论的适用范围是低气压短间隙(Pd<26 66kPa.cm)。

在高气压、长气隙中的放电现象无法用汤逊理论加以解释,两者间的主要差异表现在以下几方面:(1) 放电外形根据汤逊理论,气体放电应在整个间隙中均匀连续地发展。

低气压下气体放电发光区确实占据了整个间隙空间,如辉光放电。

但在大气压下气体击穿时出现的却是带有分支的明亮细通道。

(2) 放电时间根据汤逊理论,闻隙完成击穿,需要好几次循环:形成电子崩,正离子到达阴极产生二次电子,又形成更多的电子崩。

完成击穿需要一定的时间。

但实测到的在大气压下气体的放电时间要短得多。

(3) 击穿电压当Pd值较小时,根据汤逊自持放电条件计算的击穿电压与实测值比较一致;但当Pd值很大时,击穿电压计算值与实测值有很大出入。

(4) 阴极材料的影响根据汤逊理论,阴极材料的性质在击穿过程中应起一定作用。

实验表明,低气压下阴极材料对击穿电压有一定影响,但大气压下空气中实测到的击穿电压却与阴极材料无关。

由此可见汤逊理论只适用于一定的Pd范围,当Pd>26 66kPa. cm后,击穿过程就将发生改变,不能用汤逊理论来解释了。

2、流注理论利用流注理论可以很好地解释高气压、长间隙情况下出现的一系列放电现象。

(1) 放电外形 流注通道电流密度很大,电导很大,故其中电场强度很小。

电介质物理学绪论电介质(dielectric)是在电场作用下具有极化能力并能在其中长期存在电场的一种物质。

电介质具有极化能力和其中能够长期存在电场这种性质是电介质的基本属性.也是电介质多种实际应用(如储存静电能)的基础。

静电场中电介质内部能够存在电场这一事实,已在静电学中应用高斯定理得到了证明,电介质的这一特性有别于金属导体材料,因为在静电平衡态导体内部的电场是等于零的。

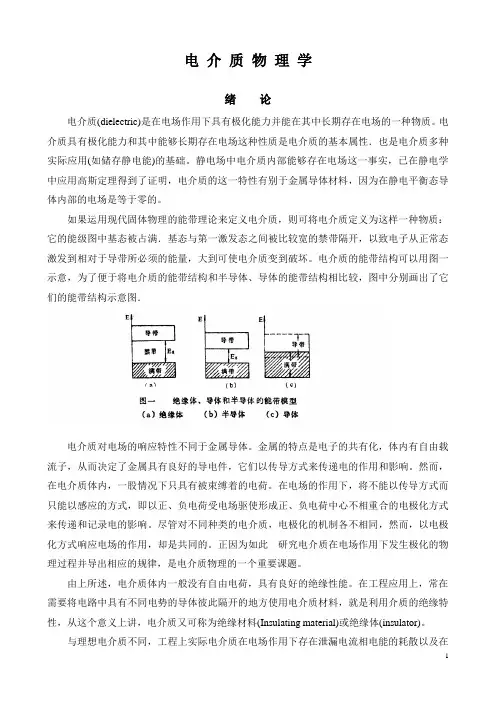

如果运用现代固体物理的能带理论来定义电介质,则可将电介质定义为这样一种物质:它的能级图中基态被占满.基态与第一激发态之间被比较宽的禁带隔开,以致电子从正常态激发到相对于导带所必须的能量,大到可使电介质变到破坏。

电介质的能带结构可以用图一示意,为了便于将电介质的能带结构和半导体、导体的能带结构相比较,图中分别画出了它们的能带结构示意图.电介质对电场的响应特性不同于金属导体。

金属的特点是电子的共有化,体内有自由载流子,从而决定了金属具有良好的导电件,它们以传导方式来传递电的作用和影响。

然而,在电介质体内,一股情况下只具有被束缚着的电荷。

在电场的作用下,将不能以传导方式而只能以感应的方式,即以正、负电荷受电场驱使形成正、负电荷中心不相重合的电极化方式来传递和记录电的影响。

尽管对不同种类的电介质,电极化的机制各不相同,然而,以电极化方式响应电场的作用,却是共同的。

正因为如此研究电介质在电场作用下发生极化的物理过程并导出相应的规律,是电介质物理的一个重要课题。

由上所述,电介质体内一般没有自由电荷,具有良好的绝缘性能。

在工程应用上,常在需要将电路中具有不同电势的导体彼此隔开的地方使用电介质材料,就是利用介质的绝缘特性,从这个意义上讲,电介质又可称为绝缘材料(Insulating material)或绝缘体(insulator)。

与理想电介质不同,工程上实际电介质在电场作用下存在泄漏电流相电能的耗散以及在强电场下还可能导致电介质的破坏。

因此,如果将电介质物理看成是一种技术物理,那么除要研究极化外,还要研究有关电介质的电导、损耗以及击穿特性,这些就是电介质物理需要研究的主要问题。

电介质中的环路定理

电介质是电场中的重要组成部分,它们可以改变电场的传播和

储存能量的能力。

在研究电介质中的电场时,环路定理是一个非常

重要的原理,它可以帮助我们理解电介质中电场的特性和行为。

环路定理是基于麦克斯韦方程组中的一个重要方程——环路积

分定律。

这个定律表明了电场的环路积分等于该环路内部电荷的总

电荷除以介电常数ε的比例。

换句话说,环路定理告诉我们,沿着

闭合路径的电场环路积分等于该路径内的总电荷。

这个定理对于理解电介质中的电场分布非常重要。

在电介质中,电场会受到电荷的影响而发生变化,而环路定理可以帮助我们计算

电场的分布和强度。

通过在电介质中选择不同的闭合路径,我们可

以分析不同位置的电场强度,从而更好地理解电介质中电场的行为。

另外,环路定理也可以帮助我们研究电介质中的极化现象。

当

电介质置于外电场中时,电介质内部的分子会发生极化,导致电介

质中出现极化电荷。

环路定理可以帮助我们计算这些极化电荷对电

场的影响,从而更好地理解电介质中的极化过程。

总之,电介质中的环路定理是研究电场分布和极化现象的重要工具。

通过应用环路定理,我们可以更好地理解电介质中的电场行为,为电介质在电子学和电磁学领域的应用提供理论基础。

电介质极化现象与介电常数引言:电介质是指在电场作用下发生极化现象的材料,其极化现象涉及到电子和离子在外电场作用下的移动与重新排列。

电介质的极化现象与介电常数紧密相关,介电常数是描述介质在电场中的性质的物理量,本文将探讨电介质极化现象与介电常数之间的关系。

一、电介质极化现象在电介质中,当外加电场从无到有时,电子和离子在电场力作用下发生了移动以及重新排列的现象。

这种现象被称为电介质的极化。

电介质的极化可以由以下两种类型来描述:1. 电子极化:当电介质中存在自由电子时,外电场对自由电子的作用会使电子产生位移,从而在材料中产生电荷分布不均的现象。

电子极化是导致电介质具有介电性质的重要因素之一。

2. 离子极化:当电介质为离子晶体或者液体时,外电场会对离子产生作用,使得正负离子发生位移,导致电介质内部发生异种电荷的聚集。

这种离子的位移和重新排列又分为电子云位移和离子团聚两种形式,共同导致电介质极化。

二、介电常数的定义和意义介电常数是描述介质对电场作用的响应程度的物理量。

它可以通过电介质在极化过程中储存的电能和电场强度之间的关系来定义。

在一个恒定电场下,介电常数可以用来衡量电介质能储存多少电场能量。

介电常数用来比较电场作用下不同介质的性质,具有以下几点重要意义:1. 储存电能:通过极化现象,电介质可以吸收并储存电荷,从而形成电场梯度。

介电常数越大,说明介质储存的电能越高,这也是一些电容器的重要性能指标。

2. 屏蔽电场:介电常数高的材料对电场有较好的屏蔽作用。

在电子设备中,为了防止电磁辐射对周围环境产生干扰,常常使用具有高介电常数的材料进行屏蔽。

3. 改善电容器性能:对于电容器而言,介电常数的大小决定了电容器的储能量,同时也影响着电容器的电容值。

通过选择不同介电常数的材料,可以改变电容器的性能,以适应不同的应用需求。

三、影响介电常数的因素介电常数受多种因素影响,以下列举了几个主要因素:1. 材料种类:不同的电介质材料具有不同的化学成分和晶格结构,因此其极化现象和介电常数也有所不同。

孙目珍. 电介质物理基础

《电介质物理基础》一书系统地介绍了电介质物理的基本理论和实验技术。

以下是本书的主要内容概括:

首先,该书介绍了电介质的基本性质,包括电介质的极化机制、介电常数及其与温度和频率的关系、电导和热导等。

这些基本性质是理解电介质物理特性的基础。

其次,书中深入探讨了电介质在电场作用下的物理现象,如电击穿、电场致相变等。

这些现象是电介质在电力系统中应用的关键问题,对于电力设备的稳定运行具有重要意义。

此外,书中还介绍了电介质在磁场中的磁化现象,以及电介质在复合电场和复合磁场中的行为。

这些内容为理解电介质在复杂电磁环境中的性能提供了基础。

书中还注重理论与实践的结合,通过实验技术和实验数据分析电介质物理现象。

这有助于读者深入理解电介质物理知识,并为实验研究提供指导。

值得一提的是,该书还涉及了一些前沿领域,如新型电介质材料、电介质在能源领域的应用等。

这些内容反映了电介质物理的最新研究进展,有助于读者拓展视野,了解学科前沿。

总体来说,《电介质物理基础》一书内容丰富、深入浅出,既可作为物理学、材料科学等专业本科生的教材或参考书,也可供相关领域的科研人员和工程技术人员参考。

通过阅读该书,读者可以系统地了解电介质物理的基本理论、实验技术和应用前景,为深入研究和实际应用打下坚实基础。

以上概括为《电介质物理基础》的主要内容,如果需要更多信息或更详细的解释,建议直接阅读原书或相关文献。

电介质材料介电性质和介质极化研究在电学领域中,电介质材料是一类起着重要作用的材料。

电介质材料的介电性质和介质极化是关键研究方向之一。

通过深入研究电介质材料的介电性质和介质极化,我们可以更好地理解这些材料的行为和特性,并为各种应用提供理论基础。

介电性质是电介质材料重要的宏观特性之一。

简而言之,介电性质描述了电介质材料对电场的响应能力。

在外加电场的作用下,电介质材料会发生极化现象,使其内部产生电荷分布、极化电流等。

介电常数就是描述材料对电场的反应程度的物理量,它是电介质材料介电性质的核心指标之一。

高介电常数意味着材料对电场响应强烈,而低介电常数则表示电介质材料对电场响应较弱。

通过不同材料的介电性质比较, 我们可以选择合适的材料用于特定的应用。

例如,高介电常数的材料常用于电容器、变压器等电力设备中,而低介电常数的材料则适用于高频电子器件。

同时,电介质材料的介电性质还与电介质内产生的极化现象密切相关。

介质极化是指在外电场的作用下,电介质材料中的电子、离子或分子发生位移、重新排列的行为。

这种排列和位移导致了电介质材料内部的电场强度的变化,从而影响电荷的分布。

介质极化可分为电子极化、离子极化和取向极化。

电子极化是指电介质材料内的电子云在外电场的作用下发生位移,而离子极化是指存在于介质中的离子在外电场下发生位移。

取向极化是一种分子极化行为,当电介质材料中分子具有偶极矩时,它们在外电场作用下会排列成有序的状态。

通过深入研究材料的介质极化行为,我们可以更好地了解介质内部的电荷分布和电场行为。

目前,研究人员通过多种方法来探索电介质材料的介电性质和介质极化现象。

其中,实验方法是最常见和直接的方法之一。

通过将电介质材料置于特定的电场中,可以观察和测量材料的介电性质。

例如,使用直流电源、交流信号源或其他电磁波辐射源提供不同频率和强度的电场,然后通过检测电场中的电流、电荷和电位差等参数来分析电介质材料的响应。

此外,还可以通过温度、压力等外界条件的变化来研究电介质的介电性质。

电介质的极化现象极化现象是电介质中的重要现象,它是电学的基础,是理解电介质的性质和特性,将理论应用于实际电介质系统中的基础。

20世纪,极化现象的相关理论及其应用在现代电子技术中发挥着重要作用,因此,掌握有关电介质的极化现象及其特性非常重要。

极化现象是指电介质中空气、油和金属等物质,在施加外力作用时,电子由原来的静止状态或均衡状态发生移动,形成复合电荷或极化分布的现象。

电介质的极化现象的基本原理是,当外力作用于电介质中时,电介质中的电子会受到施加的外力作用作用而移动,产生极化分布,从而产生电荷强度和电场强度,即产生极化现象。

电介质的极化现象有三种类型:中性极化、静态极化和动态极化。

中性极化指当外力作用于电介质中时,电介质中的电子围绕朝着地点向外移动,形成中性极化分布,构成一个电荷层,形成介质体的电荷中心和电场中心,这种极化方式称为中性极化。

静态极化是指当外力作用于电介质中时,电介质中的电子一次性聚集介质体的任一端,从而形成介质体的极化和电场,这种极化方式称为静态极化。

动态极化指当外力作用于电介质中时,电介质中的电子会在不同的位置多次聚集,从而产生一个有序的动态极化和电场,这种极化方式称为动态极化。

电介质的极化现象有两个关键因素:一是外力施加的方式;二是介质的特性。

外力施加的方式包括电压、电流、磁场、温度和压力等,具体取决于介质性质,介质性质包括介质的电导率、热导率、磁导率、热传导率、介质的向心力、表面张力等,这些介质性质的变化都会影响介质的极化现象。

电介质的极化现象受到太多因素的影响,其特性很复杂,受多种外力和介质性质相互作用的影响,其表现出多种复杂的极化形式。

因此,理解和掌握介质极化现象的特性,以及将它应用到现实电介质系统中,对科学技术的发展有着重要的意义。

由于电介质的极化现象受多种外力和介质性质相互作用的影响,从而导致电介质的极性、强度和空间结构的变化,这就需要对电介质的极化现象进行详细的理论研究和实验测试。

《电介质物理》课程教学大纲课程编号:c150001先修课程:《固体物理》、《电动力学》一、课程性质和任务该课程为电子材料与元器件专业本科教学的专业基础课,也是本专业考研专业课程之一。

系统掌握材料物理的基本理论和分析手段,为今后材料科学的基础研究和实际生产建立理论基础。

二、教学内容和要求1.理论教学(52学时)在了解静电学基本定律的基础上,掌握在直流下电介质的宏观与微观极化机理,分析并讨论极化的共同规律,分别讨论各种形式极化的机理并得到各自所遵循的规律;了解复介电常数ε*的概念,熟练掌握得拜松弛极化与损耗理论,讨论ε′、ε″及tgδ的频率和温度关系;着重掌握电介质中的离子电导,包括本征离子电导与杂质离子电导各自遵循的规律,一般了解电介质的电子电导;了解电介质击穿的机理,包括本征性的电击穿、热击穿及放电击穿,掌握气体放电、小桥理论及固体瓦格纳热击穿的机理和理论。

2.实验教学(12学时)实验一:测量电介质介电常数及损耗角正切的温度特性实验二:测量电介质介电常数及损耗角正切的频率特性实验三:测试铁电介质的自发极化与温度和电场强度的关系实验四:有机电介质绝缘电阻的测量通过实验让学生加深对电介质物理理论的理解,并掌握电介质测量技术和基本原理。

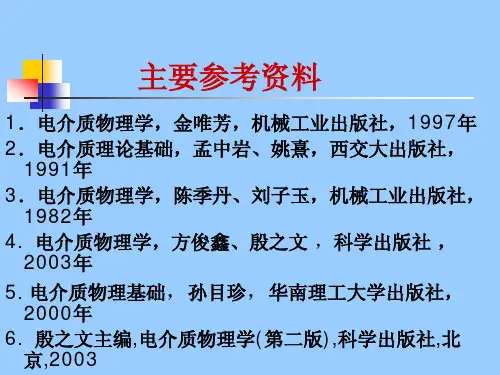

三、教材和参考资料1.教材:《电介质物理导论》,李翰如编著,成都科大2.参考资料:①《电介质物理学》,Γ.h.斯卡娜维②《电介质理论基础》,孟中岩、姚熹,西交大③《电介质物理学》(法)R.科埃略课程应掌握的知识点1. 掌握在直流下电介质的宏观与微观极化机理及理论;2. 掌握德拜方程、松弛极化与损耗理论;3. 掌握电介质的离子电导和胶粒电导的内在规律;4. 掌握气体放电、液体小桥理论及固体瓦格纳热击穿理论。

课程的重点、难点1. 基本概念:电介质、偶极矩、极化强度、有效电场、极化率(电子位移、离子位移、偶极矩转向极化、热离子极化)、自发极化、铁电效应、压电效应、热释电效应、复介电常数、介质的损耗与损耗角正切、弛豫现象与吸收电流、电击穿与热击穿。