人教版九年级物理13.3比热容

- 格式:ppt

- 大小:361.99 KB

- 文档页数:18

教案:人教版九年级物理 13.3 比热容一、教学内容本节课的教学内容来自于人教版九年级物理教材第13章的第3节,主要内容包括:1. 比热容的概念:单位质量的某种物质温度升高(或降低)1℃所吸收(或放出)的热量。

2. 比热容的计算公式:c = Q/(mΔt),其中c表示比热容,Q表示吸收或放出的热量,m表示物质的质量,Δt表示温度变化。

3. 水的比热容:水的比热容为4.2×10^3 J/(kg·℃),大于其他物质,因此水常用作冷却剂、取暖剂等。

4. 比热容的应用:根据Q=cmΔt可知,质量和初温都相等的甲、乙两物体,吸收相同的热量后,比热容大的物体温度变化小。

二、教学目标1. 让学生理解比热容的概念,掌握比热容的计算公式。

2. 培养学生运用比热容知识解决实际问题的能力。

3. 让学生了解水的比热容特点及应用,激发学生对物理学习的兴趣。

三、教学难点与重点1. 教学难点:比热容的概念及其计算公式的理解与应用。

2. 教学重点:水的比热容特点及应用。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:教材、笔记本、尺子。

五、教学过程1. 实践情景引入:讨论为什么用水作为汽车发动机的冷却剂。

2. 讲解比热容的概念,引导学生通过实验现象理解比热容的含义。

3. 讲解比热容的计算公式,并进行例题讲解。

4. 讲解水的比热容特点及应用,引导学生运用比热容知识解决实际问题。

5. 随堂练习:完成教材上的练习题,巩固所学知识。

6. 课堂小结:回顾本节课所学内容,强调比热容的概念、计算公式及应用。

7. 布置作业:(1)教材第13.3节课后习题。

(2)请列举一个生活中运用比热容知识的实例,并简要说明其原理。

六、板书设计1. 比热容的概念2. 比热容的计算公式:c = Q/(mΔt)3. 水的比热容特点及应用七、作业设计1. 教材第13.3节课后习题。

2. 请列举一个生活中运用比热容知识的实例,并简要说明其原理。

13.3比热容教学设计 20242025学年人教版物理九年级全册在设计这堂物理课“13.3比热容”时,我的意图是让学生通过实验和理论分析,理解比热容的概念,掌握热量的计算方法,并能够运用比热容的知识解决实际问题。

我希望通过启发式的教学方式,引导学生主动探究,培养他们的观察能力、实验能力和解决问题的能力。

教学目标:1. 知道什么是比热容,理解比热容的概念。

2. 掌握热量计算公式Q=cmΔt,能够运用比热容和热量计算方法解决实际问题。

3. 培养学生的观察能力、实验能力和解决问题的能力。

教学难点与重点:1. 教学难点:比热容的概念,热量计算公式的运用。

2. 教学重点:实验操作,理论分析,问题解决。

教具与学具准备:1. 教具:实验器材(烧杯、水、酒精灯、温度计等),投影仪,电脑。

2. 学具:笔记本,笔。

活动过程:一、导入(5分钟)1. 通过一个生活中的实例,比如热水袋的使用,引发学生对热量的思考。

2. 提出问题:“为什么热水袋里的水温会下降?”引导学生思考热量与温度的关系。

二、实验探究(15分钟)1. 引导学生观察实验器材,解释实验目的:通过实验观察,理解比热容的概念。

2. 分组进行实验,学生自行操作,测量不同物质的比热容。

3. 学生记录实验数据,观察实验现象。

三、理论分析(10分钟)1. 引导学生根据实验数据,分析比热容的计算公式Q=cmΔt。

2. 解释比热容的物理意义,引导学生理解比热容的概念。

四、解决问题(10分钟)1. 给出一个实际问题,比如:“为什么在冬天,湖面的水会结冰?”2. 引导学生运用比热容和热量计算方法,解决问题。

活动重难点:1. 实验操作,数据记录和分析。

2. 比热容的概念,热量计算公式的运用。

课后反思及拓展延伸:1. 反思:学生在实验操作中是否掌握了实验技能?是否能够正确记录和分析实验数据?2. 拓展延伸:比热容在生活中的应用,比如汽车发动机的冷却系统,热水袋的使用等。

这堂课的设计思路是以实验为主线,引导学生通过实验观察,理解比热容的概念,然后通过理论分析,掌握热量计算方法,通过解决问题,运用比热容的知识。

教案:人教版物理九年级全一册13.3比热容一、教学内容1. 比热容的概念:介绍比热容的定义,即单位质量的物质温度升高(或降低)1℃所吸收(或放出)的热量。

2. 比热容的计算公式:Q=cmΔt,其中Q表示吸收或放出的热量,c表示比热容,m表示质量,Δt表示温度变化。

3. 比热容的特性:描述比热容是物质的一种特性,与物质的种类和状态有关,与物体质量、温度变化、吸收或放出热量无关。

4. 比热容的应用:介绍比热容在生活中的应用,如热水袋、汽车发动机冷却液等。

二、教学目标1. 理解比热容的概念,掌握比热容的计算公式。

2. 能够运用比热容的知识解决实际问题。

3. 培养学生的实验操作能力和观察能力,提高学生的科学思维能力。

三、教学难点与重点1. 教学难点:比热容的概念和计算公式的理解,以及比热容的应用。

2. 教学重点:比热容的概念和计算公式的运用。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔、实验器材(包括热水袋、汽车发动机冷却液等)。

2. 学具:教材、笔记本、尺子、计算器。

五、教学过程1. 引入:通过展示热水袋和汽车发动机冷却液的图片,引导学生思考这两种物品与比热容的关系。

2. 讲解比热容的概念和计算公式:讲解比热容的定义,即单位质量的物质温度升高(或降低)1℃所吸收(或放出)的热量;给出比热容的计算公式Q=cmΔt,并解释各参数的含义。

3. 演示实验:进行比热容的实验,让学生观察和记录实验现象,如热水袋的热量传递等。

4. 练习题:布置一些有关比热容的练习题,让学生运用所学知识进行解答。

六、板书设计板书设计如下:比热容:定义:单位质量的物质温度升高(或降低)1℃所吸收(或放出)的热量。

计算公式:Q=cmΔt七、作业设计1. 题目:计算一块质量为2kg的铜,从20℃升高到100℃所吸收的热量。

答案:Q=cmΔt=2kg×0.39×(100℃20℃)=50.4J2. 题目:一辆汽车的发动机冷却液的比热容为3.6×10^3J/(kg·℃),质量为50kg,升高温度为50℃,求发动机冷却液所吸收的热量。

13.3 比热容教案 20242025学年人教版物理九年级上学期作为一名经验丰富的幼儿园教师,我始终坚信,每个孩子都是一颗独特的明珠,需要我们用心去呵护、去发掘。

在教学过程中,我注重启发孩子的思考,培养他们的创新意识和实践能力。

这次我设计的课程是《13.3 比热容》,旨在帮助孩子们理解物理学中的这一概念,提高他们的科学素养。

一、设计意图本节课的设计方式采用了实践情景引入,让孩子们在实际情境中感受比热容的概念。

课程思路是通过讲解、实验、讨论等方式,使孩子们理解比热容的定义、计算方法和应用。

活动的目的是培养孩子们对物理学的兴趣,提高他们的科学思维能力。

二、教学目标1. 了解比热容的概念,理解比热容的计算方法。

2. 能够运用比热容的知识解释实际问题。

3. 培养孩子们的实验操作能力、观察能力和分析能力。

三、教学难点与重点重点:比热容的概念、计算方法及其应用。

难点:比热容的计算公式的理解和应用。

四、教具与学具准备1. 教具:计算机、投影仪、PPT、实验器材(烧杯、温度计、热水、冷水等)。

2. 学具:笔记本、笔、实验记录表。

五、活动过程1. 引入:通过展示一组图片,让孩子们观察不同物质的温度变化情况,引发他们对比热容的思考。

2. 讲解:详细讲解比热容的定义、计算方法和应用,让孩子们理解比热容的概念。

3. 实验:分组进行实验,让孩子们亲自动手操作,观察实验现象,记录数据。

4. 讨论:分组讨论实验结果,分析比热容的计算方法,让孩子们运用所学知识解释实际问题。

6. 练习:布置课后练习题,巩固所学知识。

六、活动重难点1. 重点:比热容的概念、计算方法及其应用。

2. 难点:比热容的计算公式的理解和应用。

七、课后反思及拓展延伸2. 拓展延伸:鼓励孩子们在生活中发现物理现象,运用所学知识解释,提高他们的实践能力。

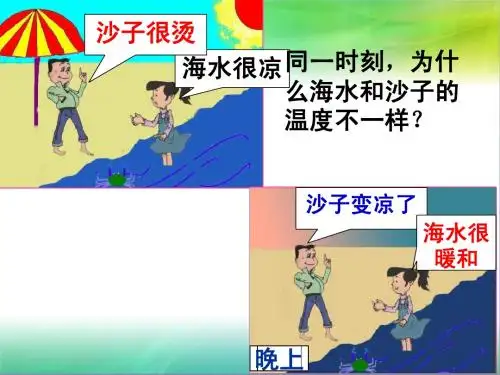

重点和难点解析一、实践情景引入我通过展示一组图片,让孩子们观察不同物质的温度变化情况,引发他们对比热容的思考。

教案:人教版九年级物理第十三章13·3 比热容一、教学内容本节课的教学内容来自于人教版九年级物理第十三章第三节《比热容》。

这部分内容主要包括比热容的定义、单位、计算公式以及比热容的应用。

具体内容如下:1. 比热容的定义:单位质量的某种物质,温度升高1℃所吸收的热量。

2. 比热容的单位:焦耳每千克摄氏度(J/(kg·℃))。

3. 比热容的计算公式:c = Q / (m·Δt),其中c表示比热容,Q表示吸收或放出的热量,m表示物质的质量,Δt表示温度的变化量。

4. 比热容的应用:通过比热容可以比较不同物质的吸热或放热能力,广泛应用于工程、气象、地理等领域。

二、教学目标1. 让学生理解比热容的概念,掌握比热容的计算公式及应用。

2. 培养学生运用物理知识解决实际问题的能力。

3. 培养学生的实验操作能力和观察能力,提高学生的科学素养。

三、教学难点与重点1. 教学难点:比热容的概念及其应用。

2. 教学重点:比热容的计算公式及运用。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体教学设备、实验器材(包括热水、冷水、不同质量的物体等)。

2. 学具:笔记本、笔、实验报告表格。

五、教学过程1. 实践情景引入:以日常生活为例,说明比热容在实际生活中的应用,如夏天游泳感觉凉爽的原因等。

2. 讲解比热容的定义、单位、计算公式及应用。

3. 进行实验,让学生观察不同物质的吸热或放热能力,引导学生运用比热容的知识进行分析。

4. 课堂练习:运用比热容的知识解决实际问题,如为什么热水袋里的水会凉得慢等。

六、板书设计1. 比热容的定义2. 比热容的单位3. 比热容的计算公式4. 比热容的应用七、作业设计1. 作业题目:(1)解释为什么夏天游泳感觉凉爽?(2)根据比热容的知识,分析下列现象:热水袋里的水为什么凉得慢?2. 答案:(1)夏天游泳感觉凉爽,是因为水比热容大,吸收的热量较多,游泳时人体散热较快,所以感觉凉爽。

教案:人教版九年级全一册物理 13.3 比热容一、教学内容本节课的教学内容选自人教版九年级全一册物理教材第13章第3节,主要讲述了比热容的概念、计算方法和应用。

具体内容包括:1. 比热容的定义:单位质量的物质温度升高1摄氏度所需吸收的热量。

2. 比热容的计算公式:c = Q/(mΔt),其中Q为吸收或放出的热量,m为物质的质量,Δt为温度变化。

3. 比热容的应用:比较不同物质的吸热或放热能力,解释生活中的热现象。

二、教学目标1. 理解比热容的概念,掌握比热容的计算方法。

2. 能够运用比热容的知识解释生活中的热现象。

3. 培养学生的实验操作能力和观察能力,提高学生的科学思维能力。

三、教学难点与重点1. 教学难点:比热容的计算公式的理解和应用。

2. 教学重点:比热容的概念和计算方法的掌握。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔、实验器材(包括不同物质的样品、热量计等)。

2. 学具:教材、笔记本、文具。

五、教学过程1. 实践情景引入:以夏季炎热的天气为例,引导学生思考为什么在炎热的天气中,海边感觉比内陆凉爽。

2. 概念讲解:介绍比热容的定义,解释比热容的意义。

3. 公式讲解:讲解比热容的计算公式,并通过示例进行解释。

4. 实验演示:进行不同物质的比热容实验,引导学生观察和记录实验结果。

5. 例题讲解:给出例题,引导学生运用比热容的知识进行解答。

6. 随堂练习:给出练习题,让学生运用比热容的知识进行计算和解答。

六、板书设计1. 比热容的定义2. 比热容的计算公式3. 比热容的应用七、作业设计1. 作业题目:计算下列物质的比热容,并解释结果。

a. 水的比热容是多少?b. 沙子的比热容是多少?2. 答案:a. 水的比热容约为4.18 J/(g·℃)。

b. 沙子的比热容约为0.83 J/(g·℃)。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:本节课通过实践情景引入,引导学生思考比热容的概念,通过实验演示和例题讲解,使学生掌握比热容的计算方法。

教案:人教版九年级上册物理 13.3 比热容一、教学内容本节课的教学内容来自于人教版九年级上册物理教材的第13章第3节,主要内容包括:1. 比热容的概念:单位质量的某种物质,温度升高(或降低)1℃所吸收(或放出)的热量,叫做这种物质的比热容。

2. 比热容的计算公式:c = Q/(mΔt),其中c表示比热容,Q表示吸收或放出的热量,m表示物质的质量,Δt表示温度变化。

3. 比热容的特性:不同物质的比热容一般不同,比热容是物质的一种属性。

4. 比热容的应用:根据比热容可以计算物体在吸收或放出热量时的温度变化,也可以根据物体的温度变化来计算吸收或放出的热量。

二、教学目标1. 理解比热容的概念,掌握比热容的计算公式及应用。

2. 通过实验和例题,培养学生的动手操作能力和解决问题的能力。

3. 培养学生的科学思维,使学生能够运用比热容的知识解释生活中的现象。

三、教学难点与重点重点:比热容的概念、计算公式及应用。

难点:比热容的理解和应用,尤其是如何根据物体的温度变化来计算吸收或放出的热量。

四、教具与学具准备教具:多媒体教学设备、实验器材(如烧杯、热水、冷水、温度计等)。

学具:课本、练习册、笔记本、文具。

五、教学过程1. 实践情景引入:夏天在户外活动时,为什么我们会感到热?这是因为我们身体在吸收热量,那么我们能不能通过一个实验来验证一下物体吸收热量的现象呢?2. 实验演示:教师演示用烧杯装热水和冷水的实验,让学生观察到热水和冷水在吸收和放出热量时的温度变化。

3. 讲解比热容的概念:什么是比热容?为什么不同物质的比热容一般不同?4. 讲解比热容的计算公式及应用:如何根据比热容来计算物体在吸收或放出热量时的温度变化?如何根据物体的温度变化来计算吸收或放出的热量?5. 例题讲解:教师讲解例题,让学生掌握比热容的计算方法。

6. 随堂练习:学生独立完成练习册上的题目,教师巡回指导。

六、板书设计13.3 比热容概念:单位质量的某种物质,温度升高(或降低)1℃所吸收(或放出)的热量,叫做这种物质的比热容。