仫佬族饮食 独具特色的仫佬族饮食文化有哪些

- 格式:docx

- 大小:5.35 KB

- 文档页数:3

仫佬族饮食习俗

仫佬族大都习惯日食三餐,早餐为粥,午餐食用早餐留下的粥,晚餐吃米饭和比较丰富的菜肴。

农忙季节一般都是早餐吃粥,午餐和晚餐为饭。

红薯是仫佬族主要辅助粮之一。

黄豆平时的都经炒、煮后吃,节日和婚丧大事时用来制作豆腐。

每年秋天,家家都要做二十至三十斤的豆酱,用以佐粥。

仫佬族

仫佬族一向喜冷食,饭菜煮熟之后,晾凉了才吃,一餐吃不完,下餐再吃也不用再加热。

平时一般都喝生水。

仫佬族烹调肉类习惯于“白氽”,即把大块猪肉或宰净的整个鸡鸭放入水中白煮,然后切成小块,食用时再加盐,或蘸盐水。

鱼类多用油煎,牛肉常作单炒。

仫佬族喜食酸辣,家家备有酸坛腌制各种腌菜,有腌豆角、蒜头等。

民间早、中两餐,只用酸辣小菜佐饭。

蔬菜习惯先用水煮,再加油盐。

当地特产煤砂罐是仫佬族特有的烧

饭、菜、烧茶的饮具。

仫佬族典型食品有:豆腐肴;白馍,仫佬族传统点心,用熟糯米饭制成。

仫佬族的风俗习惯:崇尚青色(图)一、仫佬族语言属汉藏语系壮侗语族,多数人通汉语和壮语,没有本民族文字,普遍使用汉族文字。

二、仫佬族的宗教信仰主要是多神崇拜。

仫佬族的经济生活以农业为主,善种水稻,采煤是仫佬族生产中的重要组成部分。

三、仫佬族居住比较集中,同宗同姓的人居住在同一村庄,在同一村庄里,同姓但不共祖的仫佬族人一般也分开居住。

聚族而居是仫佬族的一个重要居住特点。

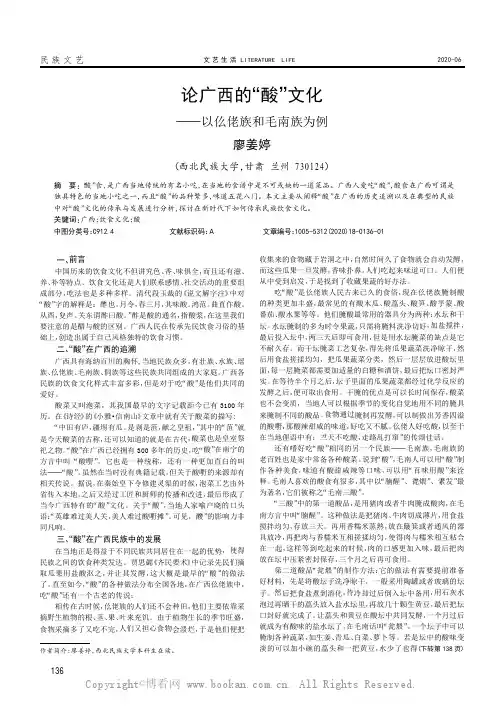

四、仫佬族民居,多为砖瓦顶的矮楼建筑,最突出的特点是以地炉取暖做饭。

地炉建在堂屋内大门两侧或厨房里,先在地上挖个坑,在坑内用砖砌好炉子,炉子旁边安放一只大水坛,除了炉门和坛口外,其他地方都用泥填平。

这样,地炉一天到晚都不熄灭,水坛中也总有热水,不仅随时可以架锅做饭,也使堂屋显得舒适温暖。

逢年过节,家人亲友围着地炉吃“火锅”,其乐融融。

因为仫佬山乡盛产无烟煤,所以使用地炉非常普遍。

五、仫佬族人主食为大米、玉米和薯类,喜食酸辣食品和糯米饭。

有民族风味食品有:白馍、水圆、粽子、牛舌粑,红、黄、黑三色糯米饭和鸭肉蘸酱是逢年过节必不可少的菜肴。

仫佬族人不喜欢吃煮得糜烂的食品,往往是煮得八成熟即食用。

在农村,人们常吃营养丰富的豆腐肴。

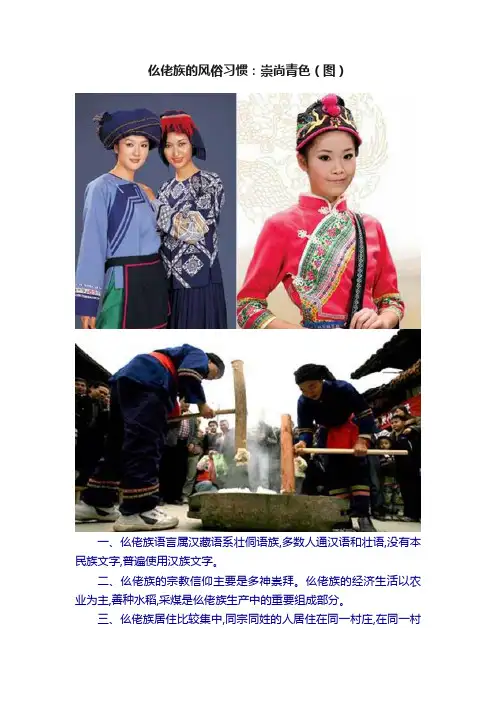

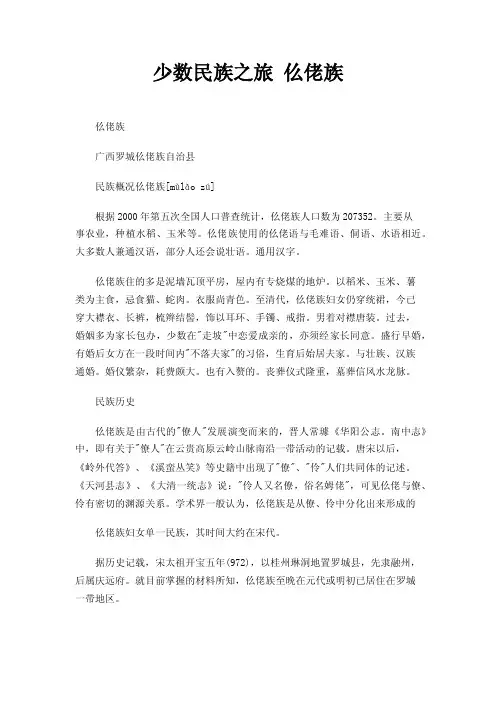

六、仫佬族崇尚青色,多着青色服饰,其服饰素雅大方,一般只在衣袖、裤脚上用小条的刺绣点缀。

现在多穿大襟衣和长裤,男子服饰则一律是对襟短衣。

仫佬族穿着中最有特点的是妇女穿的尖头鞋,鞋面绣有花纹,精工细作,非常漂亮;青年男子喜欢戴一种形状像碗的帽子,当地人称之为“碗帽”。

如今仫佬族服饰已与汉族类同,只有特殊场合才穿民族服装。

七、仫佬族的节日文化丰富多彩,有三月三的婆王节(又称花婆节)、四月八的牛神节、五月初五的端午节、八月十五的中秋节(也叫走坡节),最具特色的是三年一大庆、一年一小庆的“依饭节”。

传说古时候,仫佬山乡经常遭受神狮的侵害,后来一位白马姑娘为仫佬人射杀了神狮,并从狮口夺回谷种送还仫佬人,还用芋头、红薯做成黄牛、水牛给仫佬人耕地用,教仫佬人习武灭兽。

少数民族之旅仫佬族仫佬族广西罗城仫佬族自治县民族概况仫佬族[mùlǎo zú]根据2000年第五次全国人口普查统计,仫佬族人口数为207352。

主要从事农业,种植水稻、玉米等。

仫佬族使用的仫佬语与毛难语、侗语、水语相近。

大多数人兼通汉语,部分人还会说壮语。

通用汉字。

仫佬族住的多是泥墙瓦顶平房,屋内有专烧煤的地炉。

以稻米、玉米、薯类为主食,忌食猫、蛇肉。

衣服尚青色。

至清代,仫佬族妇女仍穿统裙,今已穿大襟衣、长裤,梳辫结髻,饰以耳环、手镯、戒指。

男着对襟唐装。

过去,婚姻多为家长包办,少数在"走坡"中恋爱成亲的,亦须经家长同意。

盛行早婚,有婚后女方在一段时间内"不落夫家"的习俗,生育后始居夫家。

与壮族、汉族通婚。

婚仪繁杂,耗费颇大。

也有入赘的。

丧葬仪式隆重,墓葬信风水龙脉。

民族历史仫佬族是由古代的"僚人"发展演变而来的,晋人常璩《华阳公志。

南中志》中,即有关于"僚人"在云贵高原云岭山脉南沿一带活动的记载。

唐宋以后,《岭外代答》、《溪蛮丛笑》等史籍中出现了"僚"、"伶"人们共同体的记述。

《天河县志》、《大清一统志》说:"伶人又名僚,俗名姆佬",可见仫佬与僚、伶有密切的渊源关系。

学术界一般认为,仫佬族是从僚、伶中分化出来形成的仫佬族妇女单一民族,其时间大约在宋代。

据历史记载,宋太祖开宝五年(972),以桂州琳洞地置罗城县,先隶融州,后属庆远府。

就目前掌握的材料所知,仫佬族至晚在元代或明初已居住在罗城一带地区。

明朝继承宋、元制度·在罗城、天河、宜山等仫佬族聚居区设立流官,社会基层设立里甲。

同时在县官之下,增设土巡检司、镇和寨堡等机构,利用当地头人任职,把流官与土官统治结合起来。

人民须向朝廷交纳夏秋两税。

清代将仫佬族地区县以下划分为"里",在"里"下设"冬"。

论广西的“酸”文化———以仫佬族和毛南族为例廖姜婷(西北民族大学,甘肃兰州730124)摘要:“酸”食,是广西当地传统的有名小吃,在当地的食谱中是不可或缺的一道菜品。

广西人爱吃“酸”,酸食在广西可谓是独具特色的当地小吃之一,而且“酸”的品种繁多,味道五花八门。

本文主要从阐释“酸”在广西的历史追溯以及在典型的民族中对“酸”文化的传承与发展进行分析,探讨在新时代下如何传承民族饮食文化。

关键词:广西;饮食文化;酸中图分类号:C912.4文献标识码:A文章编号:1005-5312(2020)18-0136-01一、前言中国历来的饮食文化不但讲究色、香、味俱全,而且还有滋、养、补等特点。

饮食文化还是人们联系感情、社交活动的重要组成部分,吃法也是多种多样。

清代段玉裁的《说文解字注》中对“酸”字的解释是:“酢也。

月令,春三月,其味酸。

鸿范。

曲直作酸。

从酉,夋声。

关东谓酢曰酸。

”酢是酸的通名,指酸浆,在这里我们要注意的是醋与酸的区别。

广西人民在传承先民饮食习俗的基础上,创造出属于自己风格独特的饮食习惯。

二、“酸”在广西的追溯广西具有海纳百川的胸怀,当地民族众多,有壮族、水族、瑶族、仫佬族、毛南族、侗族等这些民族共同组成的大家庭。

广西各民族的饮食文化样式丰富多彩,但是对于吃“酸”是他们共同的爱好。

酸菜又叫泡菜,其我国最早的文字记载距今已有3100年历。

在《诗经》的《小雅·信南山》文章中就有关于酸菜的描写:“中田有庐,疆埸有瓜。

是剥是菹,献之皇祖,”其中的“菹”就是今天酸菜的古称,还可以知道的就是在古代,酸菜也是皇室祭祀之物。

“酸”在广西已经拥有300多年的历史,吃“酸”在南宁的方言中叫“酸嘢”,它也是一种统称,还有一种更加直白的叫法———“酸”。

虽然在当时没有典籍记载,但关于酸嘢的来源却有相关传说。

据说,在秦始皇下令修建灵渠的时候,泡菜工艺由外省传入本地,之后又经过工匠和厨师的传播和改进,最后形成了当今广西特有的“酸”文化。

作者: 孙秋云

作者机构: 中南民族学院民族研究所

出版物刊名: 民俗研究

页码: 41-43页

主题词: 饮食习俗;传统文化;仫佬族;佬人;社会意识;日常生活;团体精神;糯米粉;历史条件;征服自然

摘要: <正> 一个民族的饮食习俗是该族传统文化中不可分割的一个部分,它一方面较为客观地反映了该族人们在一定历史条件下征服自然、改造自然的物质成果,另一方面又在一定程度上体现了他们的社会意识和团体精神。

因此,充分了解仫佬的饮食习俗,是全面掌握仫佬族传统文化的关键之一。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

仫佬族饮食仫佬族美食特产有哪些

导语:仫佬族美食特产有哪些中国是一个多名族的国家,仅在中国就拥有多达56个民族。

除了人口最多的汉族之外,其他的民族都称为少数民族,这些民

仫佬族美食特产有哪些

中国是一个多名族的国家,仅在中国就拥有多达56个民族。

除了人口最多的汉族之外,其他的民族都称为少数民族,这些民族分布在全国各地,拥有着不同的语言不同的风俗习惯和不同的民族文化。

那么在仫佬族文化中有哪一些美食特产你知道吗?

饮食习惯

以稻米为主食,麦类、薯类、玉米、豆类辅之。

稻米有粘米和糯米,粘米作为日常的正餐,糯米作为节日的食品原料。

仫佬族大都习惯日食三餐,早餐为粥,午餐食用早餐留下的粥,晚餐吃米饭和比较丰富的菜肴。

农忙季节一般都是早餐吃粥,午餐和晚餐为饭。

红薯是仫佬族主要辅助粮之一。

有时把红薯煮熟,除去外皮,捣成糊状,与麦粉混合煮食,香甜可口。

黄豆平时的都经炒、煮后吃,节日和婚丧大事时用来制作豆腐。

每年秋天,家家都要做二十至三十斤的豆酱,用以佐粥。

仫佬族一向喜冷食,饭菜煮熟之后,晾凉了才吃,一餐吃不完,下餐再吃也不用再加热。

平时一般都喝生水。

烹调肉类习惯于“白氽”,即把大块猪肉或宰净的整个鸡鸭放入水中白煮,然后切成小块,食用时再加盐,或蘸盐水。

鱼类多用油煎,牛肉常作单炒。

仫佬族喜食酸辣,家家备有酸坛腌制各种腌菜,有腌豆角、蒜头等。

民间早、中两餐,只用酸辣小菜佐饭。

蔬菜习惯先用水煮,再加油盐。

当地特产煤砂罐是仫佬族特有的烧饭、菜、烧茶的饮具。

生活常识分享。

仫佬族的食俗婚俗和节日习俗仫佬族是中国人口较少的一个山地民族。

他们自称“伶”、“谨”。

壮族称之为“布谨”,汉族称之为“姆佬”。

那么你知道仫佬族有什么风俗习惯吗?今天,店铺为大家推荐仫佬族的食俗婚俗和节日习俗。

仫佬族的节日习俗仫佬族过去崇信多神,节日较多。

一年之中除十月、十一月之外,几乎每个月都有节日。

三年一次的“依饭”节也叫“喜乐厚”是仫佬族最隆重的节日。

“依饭”的目的主要是向祖先还愿,祈保人畜平安、五谷丰收。

仫佬族特殊的节日有:三月初三婆王节(又称小儿节),其活动是以村寨为单位举行祭祀;四月初八牛节,其活动是让牛休息,并拜祭牛栏神;五月初五端午节。

除具有与当地汉族、壮族的端午节相同的内容外,各村寨还抬纸船巡田垌驱虫,以保丰收;六月初二为吃虫节,是发扬除虫方法的传统节日;八月十五为后生节,是各地青年男女开展“走坡”社交活动的节日。

还有三年一大庆、一年一小庆的依饭节,每逢立冬后“吉日”举行,大庆以村寨(宗教)为单位,备办猪羊祭宗庙,举行演戏、舞龙舞狮、唱山歌等活动;小庆则一家一户单独活动。

三年一次的“依饭”节也叫“喜乐厚”较为隆重。

依饭节在立冬后的“吉日”举行。

做“依饭”的目的主要是向祖先还愿,祈保人畜平安、五谷丰收。

常用老姜、鸡蛋、芝麻、黄豆、老公鸡、鱼以及猪的心、肝、肺、肾、肠、谓等十二种食品供祭。

全村舞狮耍龙,唱歌唱戏,连续进行三天,因影响生产现已不多见。

每逢节日,除进行各种庆贺活动外,家家要置办丰盛食品。

如:鸡、鸭、鱼、肉及糯米食品,还要按节令制作不同的节令饭菜。

正月十五过小年要捣糍粑;二月春社要包粽子;四月初八要蒸糯米饭;八月十五要做狗(牛)舌粽;十二月二十四要做水圆(汤圆),蒸年糕;大年初一吃水圆,初二开始请客。

出了嫁的妇女初二回娘家,并要带猪肉、鸡、鸭腿做为拜年礼品,返回婆家时照例也要带回一些节日食品。

糯米制品是各个节日和喜庆日子里的主要食品。

结婚、小孩满月等均要制作糍粑,此外还要做豆腐,办酒席。

清朝的仫佬族文化清朝(1644年-1912年)是中国历史上的最后一个封建王朝,期间众多少数民族共同构建了中国的多元文化。

其中,仫佬族作为中国南方的一个少数民族,其独特的文化特点值得我们深入了解和探索。

一、仫佬族的概况仫佬族是中国的一个少数民族,主要分布在中国的贵州、广西、云南等地。

根据第六次全国人口普查数据,仫佬族的人口约为120万人。

仫佬族地区气候多样,地形复杂,使得仫佬族人民形成了独特的生活方式和文化传统。

二、仫佬族的语言和文字仫佬族的语言属于台语支,并且存在多个方言。

仫佬族人民往往使用汉字来进行日常书写,而在正式场合则使用萤火字、彩蛮文等特殊的文字形式。

这些文字在漫长的历史过程中形成独特的文化符号,成为仫佬族人民传承和展示文化的重要工具。

三、仫佬族的饮食文化仫佬族的饮食文化丰富多样,以米饭、玉米、豆类、蔬菜等为主要食材。

仫佬族人民善于制作发酵食物,如米酒、米糕等,使得食物更加美味可口。

此外,仫佬族人民还注重节俭与共享,重视宴请客人的礼仪,通过饮食文化展现了他们的热情和好客。

四、仫佬族的服饰文化仫佬族的传统服饰极富特色,男性常穿长衫、腰带等,女性则穿着色彩艳丽的上装和长裙。

服饰上常使用华丽的刺绣和手工织物,以展示他们对美的追求和工艺技术的独到造诣。

现今,虽然生活方式变化,但仫佬族人民仍保留着传统服饰的使用,以表达对自己文化传统的尊重和传承。

五、仫佬族的节日文化仫佬族拥有丰富多彩的节日文化,其中最重要的节日是苗年(春节)。

仫佬族人民会整村整户聚餐、舞蹈、唱歌等,共同庆祝新年的到来。

此外,仫佬族还有丰富多样的祭祀活动,如祖先祭祀、土地祭祀等,这些活动凝聚了人们的凝聚力和爱国主义情感。

六、仫佬族的音乐和舞蹈艺术仫佬族的音乐和舞蹈艺术独具魅力,通过独特的乐器和舞蹈形式,表达了人们对生活的感悟和对美好的追求。

仫佬族的舞蹈多样,有欢快的芦笙舞、祈福的狗火舞等,这些舞蹈在庆祝节日和重大仪式时常常出现,成为仫佬族文化的重要组成部分。

舌尖上的仫佬族(张向前10历师本110512109)【摘要】一个民族的特色食品,不只是反映了其从自然中获取食物的智慧和能力,而且特定节日的饮食还体现了别具特色的民族文化。

仫佬族世居丘陵山地,疏林草地,可以说能够获得的食物并不是十分丰富,主要以大米为主,掺以包谷、大麦、红薯、芋头等,但是仫佬族人民却用智慧和双手将有限的食物资源运用的多姿多彩。

枕头粽、狗舌稵粑,酸菜等一定会让你在一饱口福的同时认识和了解这个民族。

【关键字】依饭节枕头粽走坡春节稵粑我国五十六个民族之一的仫佬族,以广西壮族自治区罗城仫佬族自治县最为典型。

因此,说仫佬族应该从罗城说起。

罗城地处桂北九万大山中心南麓,这里气候宜人,冬无严寒,夏无酷暑,岩溶地貌发育,自然生态完整,仫佬族居住于此,更是给此地增加了浓郁的民族风情,可谓——山美,水美,人更美。

仫佬族的节日很多,基本上每个月都会有一个节日①,其中最为隆重,且最具特色的有三年一大庆,一年一小庆的依饭节,八月十五青年男女的走坡节,包枕头粽的春节等。

下面我们就一同走进仫佬族的节日与美食吧。

仫佬族过春节时,家家都要包粽粑,这种粽粑个儿大,足有六七斤重,摆在台上像枕头,所以又被称为枕头粽,仫佬语称之为“yu lao”②。

它的具体做法是:米要是先用温水泡几小时,捞起滤干水分后放些碱水拌匀,然后把用热水洗过的冬叶反背摊在簸箕上,三张交叠平排,一尺多宽,下面放上几条绑粽的禾草心,接着用碗舀米放在冬叶上,从两边将冬叶挽起,加上两张叶,再加米,中间放上花生、绿豆、板栗、红枣、腌肉③等,最后包好,折平两头,捆绑即成,然后放在锅里煮一个昼夜。

还包一些个头小的三角形的粽子,四五个穿成一串,第二天来客人了的时候切了炸着吃。

另外,娶新媳妇的人家包的更多,因为新媳妇回家要挑上几担,交给娘家分给同村亲戚朋友都尝尝。

新媳妇回婆家时,娘家又要回礼。

过年节客人到家,主人必让尝粽粑,否则是不允许客人走的。

仫佬族的特大粽粑和热情好客,体现了他们对生活的热爱和感激。

186作者简介:潘硕(1995— ),男,仫佬族,广西河池人,研究生。

主要研究方向:中国近代史。

民族传统节日体现着一个族群特殊的生活方式和情感世界,其形成过程是一个族群传统文化的积淀过程,在族群构建中具有重要的意义。

随着中西文化的交融以及工业化和社会经济的发展,人们的精神生活和文化生活日益丰富,人们的思想观念与行为模式也逐渐改变,在这一现代化过程中,人的传统意识日渐淡化,民族传统节日传承式微。

依饭节是仫佬族最具特色的节日,按照习俗每隔三到五年举行一次大庆,一年一次小庆,其隆重程度仅次于春节。

依饭节是仫佬族民族文化精神的集中展示,对于依饭节的保护传承与创新发展,不仅仅要体现在充实和丰富节日活动内容和形式上,更重要的是要深入挖掘其内在的仫佬族民族文化内涵。

使大众了解依饭节日文化中蕴含的文化精神,唤起仫佬族人的民族自信,唤起更多人对民族文化节日活动的热情,使民族传统节日成为传播优秀民族文化的阵地,成为弘扬优良民族精神的重要载体。

一、罗城仫佬族“依饭节”2006年5月20日,经国务院批准,仫佬族“依饭节”列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

罗城仫佬族自治县也于2014年9月1日起施行的新修订的《罗城仫佬族自治县自治条例》中第八章附则第五十四条规定:每年农历立冬日为仫佬族依饭节,放假1天。

“依饭”在不同的仫佬族聚居地有不同的叫法;在罗城东门镇仫佬族的村屯中,人们称之为“地台”,在宜州地区居住的仫佬族称之为“喜乐愿”(桂北官话),居住在忻城的仫佬族人则称之为“贺香火”。

虽然三个地方的称呼的不同,但本质是一样的。

做依饭的目的,主要就是还祖先愿,故而又名:敬“依饭公爷”。

二、罗城仫佬族“依饭节”的起源和文字记载(一)“依饭节”的起源目前找不到确切的史料文献记载依饭节是从什么时候开始的,不过根据民间的流传故事以及仫佬族各姓宗祠的碑文推测,明朝嘉靖年间依饭节就已经存在,距今至少有五百多年。

民间关于依饭节起源的流传有多个版本:一是为了纪念宋朝天禧年间,带领仫佬乡民抗击外敌入侵不幸英勇牺牲的两位英雄梁善利和吴广惠,梁、吴二人后来被宋徽宗追封为官;二是为了纪念罗义、罗英父女俩,他们带领仫佬族人垦荒种地,教族人们射狮驯牛,大家得以丰衣足食。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

仫佬族饮食独具特色的仫佬族饮食文化有哪些

导语:一个民族的饮食习俗是该族传统文化中不可分割的一部分。

居住在中国南方九万大山南麓的仫佬族人民,他们有着怎样的饮食习俗和文化呢?充分了

一个民族的饮食习俗是该族传统文化中不可分割的一部分。

居住在中国南方九万大山南麓的仫佬族人民,他们有着怎样的饮食习俗和文化呢?充分了解仫佬的饮食习俗,是全面掌握仫佬族文化的关键之一。

现在我们就一起来了解下吧。

仫佬族主要聚居于广西壮族自治区罗城仫佬族自治县。

“仫佬”一词在民族语言中,就是“母亲”的意思。

聚居地山峦起伏,奇峰耸立,山多地狭,可耕田面积较少,农作物主要有水稻、玉米、红薯、小麦等。

所以仫佬山乡的饮食以玉米、大米为主,家家腌制酸菜,仫佬人喜欢饮酒吸烟,不吃动物心。

以稻米为主食,麦类、薯类、玉米、豆类辅之。

稻米有粘米和糯米,粘米作为日常的正餐,糯米作为节日的食品原料。

仫佬族大都习惯日食三餐,早餐为粥,午餐食用早餐留下的粥,晚餐吃米饭和比较丰富的菜肴。

农忙季节一般都是早餐吃粥,午餐和晚餐为饭。

红薯是仫佬族主要辅助粮之一。

黄豆平时的都经炒、煮后吃,节日和婚丧大事时用来制作豆腐。

每年秋天,家家都要做二十至三十斤的豆酱,用以佐粥。

仫佬族一向喜冷食,饭菜煮熟之后,晾凉了才吃,一餐吃不完,下餐再吃也不用再加热。

平时一般都喝生水。

仫佬族烹调肉类习惯于“白氽”,即把大块猪肉或宰净的整个鸡鸭放入水中白煮,然后切成小块,食用时再加盐,或蘸盐水。

鱼类多用油煎,牛肉常作单炒。

仫佬族喜食酸辣,家家备有酸坛腌制各种腌菜,有腌豆角、蒜头等。

生活常识分享。