组织行为学第一章

- 格式:ppt

- 大小:2.73 MB

- 文档页数:51

第一章:什么是组织行为学1、组织:组织是一种人们有目的地组合起来的社会单元,它由两个或多个个体组成,在一个相对连续的基础上运作,以实现一个共同目标或一系列共同目标。

2、管理的职能:4种—计划、组织、领导和控制。

A:计划职能包括:确定组织目标;制定达成这些目标的总体战略;把计划划分各种层级,以便对不同的活动进行整合和协调。

B:每个组织都由人组成。

指导和协调这些人也是管理者的工作,这就是管理的领导职能。

3、管理者的角色:三类—人际角色、信息角色、决策角色。

人际角色:头面人物、领导、联络人。

信息传递着角色:监控者、传播者、发言人。

决策角色:创业者、混乱处理者、资源分配者、谈判者。

4、管理者技能:技术、人际、概念技能。

A:技术技能:包括应用专业知识或技术的能力。

B:人际技能:指的是,无论是独自一个人还是在群体中,能够与人共事、理解他人和激励他人的能力。

C:概念技能:管理者必须具备足够的智力水平去分析和诊断复杂的情况,这些任务要求具备概念职能。

5:组织行为学(OB):是一个研究领域,它探讨个体、群体以及结构对组织内部行为的影响,目的是应用这些知识改善组织绩效。

组织行为学研究决定组织行为的三类因素:个体、群体和结构。

6、系统研究:指的是通过对事物之间的关系的考察来试图解释其中的原因和结果,并把结论建立在科学论证之上。

7、对于“我为什么这样做”和“别人为什么那样”之类的问题,系统研究可以完善直觉或本能的感觉。

8、对组织行为学有贡献的学科:心理学、社会心理学、社会学、人类学。

9、组织行为学面对的挑战与机遇:回应全球化、管理劳动力多元化、改善质量和生产率、回应即将到来的劳动力短缺、改善顾客服务、改善人际技能、授权、应对“临时性”、在网络化组织中工作、帮助员工平衡工作与生活的冲突、改善道德行为。

回应全球化:A:日益增多的海外任务、B、与不同文化背景的人一起工作、C、应对反资本主义浪潮、D、关注低劳动成本国家的就业趋势、E、在恐怖主义战争期间管理员工。

第一章导论第一节组织行为学研究的环境一组织行为学需要解决的问题(1)帮助管理者提高人际交往能力(2)帮助管理者解释、预测和控制组织中人的行为(3)为管理者改变员工的行为和态度提供帮助(4)帮助管理者实现组织的变革(5)适应全球化二组织行为学面临的挑战(一)全面质量管理的出现1 密切关注顾客2 持续提高3 企业应做到所有质量均要提高4 准确计量5 雇员权力的授予(二)实施企业再造工程(三)劳动力来源的多元化第二节组织行为学的基本概念一行为(一)行为的产生和本质1 刺激—反应说华生S+R2 行为的本质①巴甫洛夫经典条件反射实验S-R联结②斯金纳操作性条件反射实验③勒温行为公式B=f [P.E](二)行为与心理1 刺激—机体—反应说S-O-R2 心理的实质(1)产生方式,是客观事物作用于机体感官产生的大脑反射(2)人的一切心理现象都是客观现实的反映(3)心理是人脑对客观现实的主观映像,是主观和客观现实的统一(4)人的实践活动是心理产生和发展的基础3 心理、行为与管理二组织行为(一)组织的概念1 组织的定义特点:(1)组织是人的集合体(2)组织是适应于目标的需要(3)组织需要分工协作2 组织的功能(1)实现组织的目标(2)满足员工的需求3 组织的系统观4 组织的新发展组织的新特点:网络化、扁平化、灵活性、多元化、全球化(二)组织行为的概念1 定义:人在组织中的工作行为2 组织行为的两个基本问题:①组织对个人的思想、感情、行为的影响方式②个人对组织的行为和绩效的影响3 组织行为的分类(1)分析水平不同宏观组织行为:整个组织微观组织行为:某个个体或小团体(2)与组织目标的关系不同①正向组织行为②反向组织行为第三节组织行为学产生与发展一组织行为学的产生(一)管理科学的发展:1 古典管理理论:①泰勒的科学管理理论②法约尔的组织管理理论③韦伯的行政组织理论2 现代管理理论:⑴管理科学学派⑵行为科学学派⑶系统与权变管理学派(二)组织行为学的形成:1 工业心理学的诞生:芒斯特伯格《心理学与工业效率》(1912)2 人群关系理论:梅奥《工业文明中人的问题》(1933)霍桑实验(1924-1932)①照明实验(工作物理实验)②福利实验③群体实验④谈话实验(态度调查)霍桑实验结论:①人是“社会人”,有社会和心理方面的要求②生产效率主要取决于员工的积极性,而后者的提高又主要取决于员工的态度及组织内部的人际关系③在正式群体中还存在非正式群体④新型的领导、民主管理对生产极具重要性3 管理心理学--组织行为学的产生芒斯特伯格《心理学与工业效率》(1912 ) 工业心理学丽莲·吉尔布雷斯《管理心理学》(1914)莱维特(1958)组织心理学组织行为学二组织行为学的体系(一)研究内容1 定义研究组织中人的心理、行为表现及其规律、提高管理人员预测、引导和控制人的行为的能力,实现组织的既定目标的学科2 层次分析(1)个体行为模式个体差异:传记特点;人格,能力,学习;工作价值观、态度,状态、意志和情感;个体心理过程:知觉,归因(2)群体行为模式团队管理;个人和群体决策行为;组织中的沟通行为;领导行为;冲突处理和谈判行为;(3)组织结构与行为组织变革、发展、学习,组织技术、工作和结构、组织文化;人力资源政策,压力;未来发展趋势。

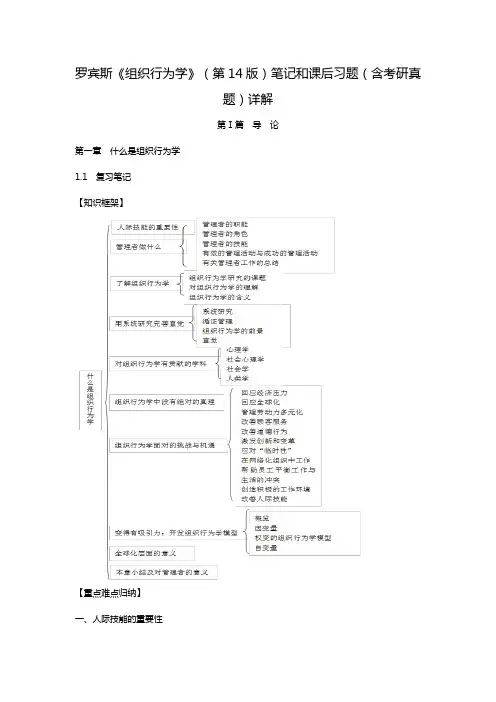

罗宾斯《组织行为学》(第14版)笔记和课后习题(含考研真题)详解第Ⅰ篇导论第一章什么是组织行为学1.1 复习笔记【知识框架】【重点难点归纳】一、人际技能的重要性人际技能的重要性表现在以下几个方面:(1)在决定管理者的职业生涯能否真正飞黄腾达上,领导和沟通技能很重要;(2)管理者人际技能的开发有助于组织吸引和留住高绩效的员工;(3)在当今竞争日益激烈、要求日趋提高的工作环境中,管理者需要具备良好的人际技能。

二、管理者做什么管理者通过他人来完成工作。

在工作中做出决策、分配资源和指导他人的活动,从而实现工作目标。

管理者在组织当中完成他们的工作。

组织是一种人们有目的地组合起来的社会单元,它由两个或多个个体组成,在一个相对连续的基础上运作,以实现一个或一系列共同目标。

1.管理者的职能亨利·法约尔提出,所有的管理者都发挥五种职能:计划、组织、指挥、协调和控制。

把这些职能可简化为四种:计划、组织、领导和控制。

(1)计划计划职能包括:①确定组织的目标;②制定达成这些目标的总体战略;③把计划划分出各种层级,以便对不同的活动进行整合和协调。

(2)组织组织职能包括:①决定要完成什么样的任务;②谁来承担这些任务;③如何把任务进行分类;④谁向谁报告工作以及在什么地方做出决策。

(3)领导领导是指导和协调他人工作。

当管理者激励下属,指导别人的活动,选择最有效的沟通渠道以及解决成员之间的冲突时,他们就是在进行领导。

(4)控制为了保证各项事情按部就班地发展,管理者必须对组织的绩效进行监控。

他们要对实际的绩效与预定的目标进行比较,如果出现重大偏离,管理者的工作就是要使组织回到正确的轨道上来。

这种监控、比较以及对可能的错误进行纠正的活动,就是控制职能。

2.管理者的角色明茨伯格指出,管理者扮演着10种不同但高度相关的角色,或者说表现出10种不同的工作相关行为。

如表1-1所示,这10种角色可以归纳为:人际角色、信息传递者角色以及决策角色。

第一章组织行为学的对象与性质组织行为学与管理人员一、(一)组织:是在共同目标指导下协同工作的人群社会实体单位;它建立一定的机构,成为独立的法人;它又是通过分工合作而协调配合人们行为的组织活动过程。

因此,组织也可以说是动态的组合活动和相对静态的人群社会实体单位的统一。

(二)对组织涵义应把握以下要点:1.组织是动态的组合活动过程:是指组织工作或组织活动;(动态)2.组织是相对静态的人群社会实体单位,就是把动态的组合活动过程中有效、合理的配合关系相对固定下来,形成各种规章制度和责、权、利相结合的组织机构模式;(静态)3.组织必须具有共同目标,它自身则是实现目标的手段;(目标)4.组织是有一定的需要动机、情感和进取心的团体意识和精神的结合体;(结合体)5.组织是一个投入产出的系统,与社会相互作用或成为独立的法人,具有调节、适应发展变化功能的开放系统。

(开放系统)6.组织是物的系统、人的系统和社会环境系统相结合的社会技术系统。

(社会技术系统)(1)组织是在共同目标协同工作的人群社会实体单位;它建立一定的机构,成为独立的法人;它又是通过分工合作而协调配合人们行为的组织活动过程;(2)组织是动态的组合活动过程,是指组织工作或组织活动;(3)组织是相对静态的人群社会实体单位;(4)组织必须具有共同目标,而它自身则是实现共同目标的手段;(5)组织是有一定的需要动机、情感和进取心的团体意识和精神的结合体;(6)组织是一个投入产出的系统,它与社会环境相互作用成为独立的法人,并具有调节、适应发展变化功能的开放系统;(7)组织是物的系统、人的系统和社会环境系统相结合的社会技术系统。

二、行为的概念(一)①人的行为:是指人这种主体对所处环境这种客体所作的反应。

②狭义的行为:指有受其生理、心理支配或客观环境的刺激而表现出能被观察到的一切外显的活动。

③广义的行为:除外显行为外,还包括内隐的心理活动。

(二)人的行为的特点:1.适应性。

马工程《组织行为学》教案《组织行为学》编写组2020年2月第一章个体心理与行为一、教学目的个体的行为千差万别,环境因素和个体心理因素是引起这种差别的两个重要原因,其中心理因素是本章介绍的内容。

本章旨在让学生理解和掌握个体的知觉与决策风格、人格特征、能力倾向、情绪调节功能、压力应对方式,以及态度和价值倾向如何对个体行为选择产生影响,从而更深入地了解个体行为对于组织的影响。

二、课型:新授课三、课时:4课时四、教学重难点1.理解知觉的定义及过程。

2.掌握归因的主要理论。

3.理解决策的含义及经典的决策模型。

4.掌握价值观的含义及对个体行为的影响。

5.理解态度的概念并认识态度和行为之间的关系。

6.掌握能力的概念及分类。

7.掌握常见的人格模型。

8.理解情绪、情绪智力和情绪劳动的定义。

9.了解压力的成因和后果。

10.掌握职业枯竭的定义和对于个体的影响。

五、教学方法课堂讲授与讨论相结合。

六、教学内容1.内容摘要第一节介绍了知觉、归因与决策的定义和相关理论以及马克思主义理论对个体认知的指导意义。

知觉是指个体为了给观察到的对象赋予一定的意义,而进行的组织和解释感觉印象的过程。

知觉的过程包括五个阶段:注意、组织、解释、检索、判断。

在现实生活中,通过对观察到的行为结果进行分析并推断其原因的过程,称为归因,归因理论是关于知觉者解释和推断自己与他人行为原因的社会心理学理论,是激励下属的重要理论基础之一。

决策在狭义上指的是在几种行为方案中做出选择,广义地说,决策还包括在做出最后选择之前必须进行的一切活动。

本节关于知觉、归因与决策的内容主要来自于西方管理学者与心理学者的研究。

在中国的管理情境下,应当自觉地运用马克思主义的观点与立场对这些内容进行分析。

第二节介绍了价值观、马克思主义价值观与中国传统价值观的内涵、态度的定义和相关理论。

价值观代表了人们最基本的信念:从个人或社会的角度来看,某种具体的行为模式或存在的最终状态比与之相反的行为模式或存在状态更可取,工作价值观对员工行为和绩效都存在一定的影响。