脑部组织解剖图

- 格式:doc

- 大小:1.54 MB

- 文档页数:16

27张高清解剖图带你认识头、面、颈部骨骼及肌肉名称!头部是人体最重要的部位之一。

头部由颅和面部两部分组成。

颅内包含脑,面部有眼、耳、鼻、舌等感觉器官和消化系统的起始部位-嘴。

了解头部的结构与功能,让我们更加清楚身体的状态和状况。

头部1、头部的骨骼(分为两大部分)(1)脑颅骨(8块,位于后上部)脑颅由1块额骨、1块枕骨、2块顶骨、2块颞骨和隐形于内部的1块蝶骨、1块筛骨构成。

(2)面颅骨(15块,位于前下部)面颅由2块鼻骨、2块上颌骨、2块颧骨、2块下颌骨和隐形于内部的2块犁骨、2块泪骨、2块腭骨、2块下鼻甲骨构成。

2、骨点所谓“骨点”,是指头部骨骼中比较突出显露的部分,“骨点”具有对称性。

头部主要骨点:(1)额结节(2)眉弓(3)眶上缘(4)额骨颧突(5)鼻骨(6)颧结节(7)颧弓(8)下颌角(9)颏结节(10)颏隆凸(11)犬齿隆凸(12)斜线(13)颞线(14)乳突(15)顶丘(16)顶结节(17)上项线(18)枕外隆凸颈部颈部介于头部、胸部和上肢之间。

颈部后方以颈椎为界,与项部分隔。

颈部由前方的舌骨上、下肌群,外侧的胸锁乳突肌,后方(即颈椎的前方)的椎前肌和斜角肌群围成。

颈腔内容纳呼吸道和消化道的颈段及其两侧的大血管、神经和淋巴结等。

颈根部还有胸膜顶及肺尖等自胸廓上口突入。

这些结构间有疏松结缔组织填充,并于肌肉、器官与血管、神经周围形成筋膜和筋膜间隙。

疾病预防控制中心的报告表明,头痛是18岁以上的成年人发生疼痛的第二大常见原因,,仅次于背痛,颈部疼痛排在第三位。

临床观察证实,许多紧张型头痛往往是由压力引发的,并且许多起源于颈部肌肉的触发点。

通过解决这些触发点,即便不能完全消除这种头痛,也可以减少其发生的频率和强度。

头、面和颈部的肌肉分为以下几类第一,头皮肌肉,主要是枕部和额部肌肉(或把它们视为一块肌肉,即枕额肌),这些肌肉能控制头皮和前额的动作。

第二,面部肌肉,主要参与面部表情控制。

第三,下颌肌,通过移动下颌肌打开和合上下颌。

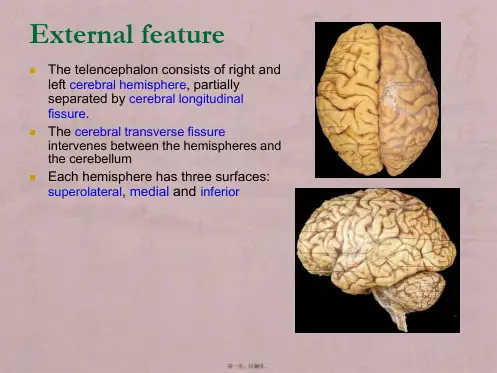

腦部組織解剖圖腦的解剖圖腦部透視圖大腦(Brain) 由結構來分類,大腦可分為下列各區域:大腦皮質(Cerebral cortex):(1) 思考(2)自主性運動(3) 語言(4) 推理(5) 知覺"cortex" 這個字在拉丁文中所代表的意思是"樹皮", 這是因為大腦皮質是由神經細胞所組成厚約僅2~6公釐的組織, 左右半球的皮質區是靠胼胝體互相連接。

小腦(Cerebellum):(1) 運動(2) 平衡(3)姿勢調整"cerebellum" 這個字在中所代表的意思是"小腦", 位於腦幹的後方。

小腦和大腦皮質區一樣, 也有所謂的半球結構。

腦幹(Brain Stem):(1) 呼吸(2) 心跳(3) 血壓腦幹指的是位於丘腦與脊髓之間的區域, 其中包含了medulla, pons, tectum, reticularformation及tegmentum等部份。

丘腦(Thalamus):(1) 感覺(2) 運動丘腦負責接收來自感覺器官的訊號, 並將之傳達至大腦皮質區。

丘腦下部(Hypothalamus):(1)體溫(2) 情緒(3) 饑餓(4) 口渴(5)心跳節奏丘腦下部是人體內的溫度調節中心, 可以感應體溫變化並適時給予調整。

邊緣系統(Limbic System):(1) 情緒反應邊緣系統包括了扁桃腺(amygdala), 海馬迴(hippocampus),乳頭狀體(mammillary bodies) 以及cingulate gyrus等區, 此系統在情緒反應的控制上非常重要。

海馬迴(Hippocampus):(1 )學習(2) 記憶海馬迴屬於邊緣系統的一部份, 在記憶和學習的腦部功能上扮演了極為重要的角色。

基底神經結(Basal ganglia):(1)運動基底神經結實際上是globus pallidus, caudate nucleus,subthalamic nucleus, putamen和substantia nigra等區域的總稱,在運動協調上有著重要的角色。

帕金森氏症的產生原因即是此區域發生病變所造成的。

中腦(midbrain):(1) 視覺(2) 聽覺(3)身體運動中腦包含了superior colliculi, inferior colliculi及red nucleus等區域。

功能性皮質分布大腦皮質區功能前額葉皮質區(Prefrontal Cortex)解決問題, 情緒運動聯合區(Motor Association Cortex)調控複雜的運動主要運動皮質區(Primary Motor Cortex)啟始自主性運動主要體覺皮質區(Primary Somatosensory Cortex)接收來自身體各部位的觸覺資訊感覺聯合區(Sensory Association Area)處理各種感覺訊息視覺聯合區(Visual Association Area)處理複雜的視覺訊號視覺皮質區(Visual Cortex)偵測較為簡單的視訊刺激韋尼克氏區(Wernicke's Area)語言的理解聽覺聯合區(Auditory Association Area)處理複雜的聽覺訊號聽覺皮質區(Auditory Cortex)音質的偵測(聲音大小、音質)布洛卡氏區(Speech Center (Broca's Area))語言的啟始中心大腦報償系統的神經傳導物質飢餓時,大腦的反應遊戲時,大腦的反應大腦的主要功能圖一 (許世昌,民83,頁225) 大腦的主要功能圖二 (許世昌,民83,頁225).腦血管解剖構造圖 (許世昌,民83,頁448)腦血管側面解剖構造圖 (許世昌,民83,頁448)大腦的機能 ( 視聽覺 ) 地圖大腦的功能因部位而異,此圖是表示大腦各有關聽覺部位的功能解說圖︰左腦右腦語文智能運動智能數量智能音樂智能邏輯推理智能空間智能省思智能人際智能認知智能理解智能類比智能創意智能在大腦與頭骨之間,有「腦膜」,其功能在於保護大腦,而且含有血管,是大腦血液循環的一部分。

除了血液以外,大腦還含有另一種液體,叫做「腦脊髓液」,這是一個獨立的系統,浸潤大腦與脊髓,防止腦與脊髓的震盪。

大腦是由什麼東西組成的呢?最主要的細胞有兩種,一是神經膠質細胞,一是神經元,後者是一切神經組織的基本成分。

我們有時會看到「灰質」、「白質」的說法,所謂灰質,即神經細胞本體的聚集處,白質則由軸突聚集而成。

灰質可以發號施令,白質負責傳導神經訊息。

本文所要討論的胼胝體,就是屬於白質。

胼胝體位於大腦兩半球中間,由於是白質,我們知道它一定含有許多條神經纖維(軸突),據推測它至少含有兩億條神經纖維,假定每條纖維每秒鐘平均傳遞二十次訊息,那麼兩億條纖維每秒鐘就可以傳遞四十億個訊息,這是多麼驚人的數字!胼胝體埋在大腦的深層,從大腦的外面我們不能看到它。

大腦由正上方看下去,可以看到中間有一道溝(圖一),由前往後,把大腦一分為二。

右方的,我們叫大腦右半球,左方就是左半球。

這兩個半球日常的意見溝通,完全是胼胝體的責任(圖二、三),也正由於胼胝體的存在,我們的大腦才成為一個整體。

那麼如果有一天胼胝體被切斷了,會有什麼後果呢?舉一位張先生為例子,他年輕時車禍受傷,腦組織有一部分不正常,不斷引發癲癇,全身痙攣,痛苦不堪,醫生決定切斷其胼胝體治療之(因為切斷胼胝體有助於防止一側大腦半球不正常訊息傳到另一側之大腦半球,詳情從略)。

結果手術十分成功,張先生病況大為好轉,於是神經生物學家就請他來接受一些特殊的測驗,看看他大腦的功能與正常人有什麼不同。

在描述這些殊殊的測驗以前,必須先有兩個概念;第一,左半視野的影像,只傳到右大腦半球的後端,而右半視野的影像,只傳到左大腦半球的後端,這是因為視神經有部分交叉的關係(圖四),圖四有點的區域為左半視野影像向後傳的路徑。

如果我們以一物在極短(1/10~1/100秒)的時間內出現於左半視野之後立即消失,則此人只有右腦半球「看」到此物,左腦半球是看不到的。

(如果此物出現的時間太長,人的眼球因反射動作轉動,則兩個半腦都可以看到此物,我們的實驗也就不能做了。

)第二個概念是,右半腦所指揮的是身體左半邊的動作,我們認為是右半腦意志的表達﹔反之,身體右半邊的肌肉動作也就代表左半大腦半球的意志。

有了這些概念,我們開始第一個實驗(圖五)。

我們使左半視野出現「螺絲帽」字樣之後立即消失。

這個人的左手馬上有所反應,自動向銀幕後他自己看不到的地方中的一堆物品中去摸索,很快地他正確的找到了螺絲帽。

現在你問他:「你在做什麼?」他竟然不知道。

由這個實驗可見右半大腦有看懂左半視野的字與指揮左半身的能力,但是我們的意識卻不知道它在做什麼。

第二個實驗是同時使左半視野出現「帽子」,右半視野出現「帶子」(如圖六)。

你再問他:你看到了什麼?他的回答總是「帶子」,而不是「帽子」。

也就是說,他以為自己只看到一個字,就是右半視野的「帶子」。

左半視野出現了什麼,他自己並不知道。

由此可見人的意識只存在於大腦左半,亦即他只懂右半視野裏的字。

如果我們接著問他:那一種帶子?他的回答可能有許多種,例如:塑膠帶子,或是其他的帶子,當然也可能說出「帽帶」,但其出現的頻率完全受概率支配。

可見沒有胼胝體的人,左右半腦之間並沒有訊息交換。

第三個實驗(圖七),先使他看一張單子,上面有一些簡單的單字,如玻璃杯、茶杯、書、匙子,等他全都記住以後,把單子拿走。

然後我們叫他把左手拿一枝筆伸到銀幕後面他自己看不到的地方,告訴他:「你看到什麼就寫什麼。

」然後,我們使左視野中,出現一個「書」字,然後立即消失。

我們發現,他的左手很快可以照樣寫出一個「書」字。

我們此時再問他說:你在寫什麼?他的回答可能是玻璃杯、茶杯、匙子等單子上面他看過的字,當然他也可能回答說「書」,可是這也完全受概率支配。

以上這些實驗使我們得到一個結論:人類的意識是由左大腦半球職掌的。

此外,由實驗二顯示,只有左半腦會「說話」,右半腦卻不會「說話」,(雖然我們使它看到了「帽子」,可是它就是說不出來。

)是否我們可以推論:說話也有一個中樞,這個中樞只存在於左半腦,而不存在於右半腦?答案是肯定的。

多年前,有位叫孛羅卡(Broca)的神經外科醫生,在為一位能聽懂,卻不能說話的病人動手術時,發現他大腦額葉下方有一個區域早已損壞(圖八),於是他就推論這個區域(孛羅卡區)的損壞是他不能說話的原因。

不久以後,另一個外科醫生魏尼克(Wernicke)發現,左半大腦顳葉上部損壞的病人根本聽不懂人家的話,所以他以為這個區域(魏尼克區)平時是負責「聽懂」人家的話的。

後人就把這兩區域合稱為說話中樞,這個中樞控制我們「聽懂」與「說話」。

我們把大腦水平切開,發現說話中樞只存在方左半大腦,右半大腦相對位置並沒有相同的構造,這就是為什麼左半大腦才能「說話」的原因。

在此我們必須提醒各位讀者,所謂說話不只是聲帶與舌頭的工作,說話代表一連串複雜的過程,包括接受訊息、構思、調整各種器官種種作用,不是如想像中之簡單。

除了意識、語言之外,左右大腦還有一些不同之處,左半大腦是會做代數計算的,而右半大腦只會做簡單的加法;然而右半大腦的空間概念比左半為佳,所以幾何學的能力比較強。

此外,右半大腦只認識名詞,卻不認識動詞,如果左半的視野出現「搖頭」、「點頭」等字眼,他不會有反應,反之,若同樣的字出現於右半視野,這個人就會照樣去做。

當然,對具有胼胝體的人而言,是沒有這種分別的。

由於人類大腦分工分得這麼精細,人類對胼胝體的依賴,也遠超其他動物。

動物左右大腦半球之間信息的傳遞,有時也可經由胼胝體以外的構造進行。

例如猴子,讓牠左眼只能看到一個較大的圓環,而右眼只能看到一個較小的圓環,訓練牠在二者之間挑選大的,有時候竟能成功。

可見得二個大腦半球之間仍有某種程度訊息之傳播。

人類則無分鉅細,一定要有胼胝體存在才能互通信息。

大腦的功能實在複雜,卻又引人入勝。

正常人左右兩半大腦有胼胝體的連絡,合而為一,成為一個整體,只有一個心思,一個意念。

但是當它被切斷之後,兩個大腦有說話中樞,與意識相連,能了解動詞的意義,能計算;而右半大腦與此人的意識不相連,不能了解動詞,卻認識名詞,擅長幾何學,又富有情感。

左半大腦指揮身體右半,且接受右視野區與右半身體的觸覺,右半大腦恰恰相反。

圖一圖二大腦沿正中線切開後所顯示之內部構造。

注意中間的胼胝體。

圖三大腦左右切開(與圖二的切法相垂直),我們可以看到胼胝體的神經纖維聯絡左右大腦半球。

圖四視野以及大腦半球的關係。

左半視野的影像傳到右半的視網膜之後,傳到右大腦半球的底部。

圖五出現在左半視野的影像可以被看懂,但是卻無法述說。

受試者可以用觸覺找到此物,但是他不能說明他在作什麼。