5.题西林壁 (1)

- 格式:ppt

- 大小:5.76 MB

- 文档页数:28

苏轼最著名的代表作1、《题西林壁》:横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

译文:从正面、侧面看庐山山岭连绵起伏、山峰耸立,从远处、近处、高处、低处看庐山,庐山呈现各种不同的样子。

我之所以认不清庐山真正的面目,是因为我自身处在庐山之中。

2、《饮湖上初晴后雨》:水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

译文:晴天,西湖水波荡漾,在阳光照耀下,光彩熠熠,美极了。

下雨时,远处的山笼罩在烟雨之中,时隐时现,眼前一片迷茫,这朦胧的景色也是非常漂亮的。

如果把美丽的西湖比作美人西施,那么淡妆也好,浓妆也罢,总能很好地烘托出她的天生丽质和迷人神韵。

3、《惠崇春江晚景》:竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。

蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。

译文:竹林外两三枝桃花初放,鸭子在水中游戏,它们最先察觉了初春江水的回暖。

河滩上已经满是蒌蒿,芦笋也开始抽芽,而河豚此时正要逆流而上,从大海回游到江河里来了。

4、《六月二十七日望湖楼醉书》:黑云翻墨未遮山,白雨跳珠乱入船。

卷地风来忽吹散,望湖楼下水如天。

译文:黑云翻滚如同打翻的墨砚与远山纠缠。

一会儿我的小船突然多了一些珍珠乱串,那是暴虐的雨点。

一阵狂风平地而来,将暴雨都吹散。

当我逃到望湖楼上,喝酒聊天,看到的却是天蓝蓝,水蓝蓝。

5、《赠刘景文》:荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。

一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。

译文:荷花凋谢连那擎雨的荷叶也枯萎了,只有那开败了菊花的花枝还傲寒斗霜。

一年中最好的景致你一定要记住,那就是在橙子金黄、橘子青绿的秋末冬初的时节啊。

题西林壁古诗解释 《题西林壁 》是一首诗中有画的写景诗,又是一首哲理诗,哲理蕴含在对庐山景色的描 绘之中。

下面是小编整理的关于这首诗的和解释和翻译等相关内容。

欢迎大家阅 读。

题西林壁⑴ 赵玄荒院士楷书刻石拓片《题西林壁》 横看成岭侧成峰⑵,远近高低各不同⑶。

不识庐山真面目⑷,只缘身在此山中⑸。

题西林壁(2) 横看成岭侧成峰,远近看山总不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

注释译文 词句注释 ⑴题西林壁:写在西林寺的墙壁上。

西林寺在庐山西麓。

题:书写,题写。

西林:西林寺,在江西庐山。

⑵横看: 从正面看。

庐山总是南北走向, 横看就是从东面西面看。

侧: 侧面。

⑶各不同:各不相同。

⑷不识:不能认识,辨别。

真面目:指庐山真实的景色、形状。

⑸缘:因为;由于。

此山:这座山,指庐山。

白话译文 从正面、侧面看庐山山岭连绵起伏、山峰耸立,从远处、近处、高处、低处 看庐山,庐山呈现各种不同的样子。

我之所以认不清庐山真正的面目,是因为我 自身处在庐山之中。

创作背景 苏轼于神宗元丰七年(1084 年)由黄州(治所在今湖北黄冈)贬所改迁汝 州 (治所在今河南临汝) 团练副使, 赴汝州时经过九江, 与友人参寥同游庐山。

瑰丽的山水触发逸兴壮思,于是写下了若干首庐山记游诗。

《题西林壁》是游观 庐山后的总结。

据南宋施宿《东坡先生年谱》记载可知此诗约作于元丰七年五月 间。

文学 赏析 此诗描写庐山变化多姿的面貌,并借景说理,指出观察问题应客观全面,如 果主观片面,就得不出正确的结论。

开头两句“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,实写游山所见。

庐山是座 丘壑纵横、峰峦起伏的大山,游人所处的位置不同,看到的景物也各不相同。

这 两句概括而形象地写出了移步换形、千姿万态的庐山风景。

结尾两句“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,是即景说理,谈游山的体 会。

之所以不能辨认庐山的真实面目,是因为身在庐山之中,视野为庐山的峰峦 所局限,看到的只是庐山的一峰一岭一丘一壑,局部而已,这必然带有片面性。

《题西林壁》解读题西林壁是一首唐代文学家苏轼所创作的七言绝句。

本文将通过解读这首诗的意境、语言表达以及作者的思想感情,揭示其中蕴含的深层含义。

题西林壁横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

《题西林壁》通过描绘庐山的壮丽景色,寄托了作者对大自然的赞美之情。

首句“横看成岭侧成峰”以横向和侧向的视角,展示了庐山壮丽的山脉景观。

横看成岭,山势挺拔如岭;侧看成峰,山峰耸立如峰。

这种尽览全貌的观察方式,使得庐山的壮美呈现得淋漓尽致。

远近高低各不同,揭示了山峦之间起伏的不平衡状态,也表达了庐山独特的地理特点。

第二句“不识庐山真面目”表达了苏轼对庐山真正意义的追求。

庐山作为中国最著名的风景名胜区,有着丰富的景观资源。

然而,大多数人只能从表面欣赏到庐山的美景,却不了解其更深层次的价值。

只缘身在此山中,意味着作者置身于庐山之中,才有机会领略到真正的庐山之美。

这种思想有着一定的启发意义,告诉人们应当以亲身体验和深入思考的方式去认识事物,而不是停留在表象上。

整首诗采用了平仄互用的韵律格律,使得诗句流畅而富有韵律感。

苏轼运用对比的手法,将横向和侧向的视角、远近高低的局限性和全景性作对比。

这种对比营造出一种美感,使诗句更加生动有趣。

从意境上来看,《题西林壁》表达了作者对大自然的赞美之情。

诗中描绘的庐山如山岭峻峰、山峰巍峨,美丽壮观之感溢于言表。

庐山既有瑰丽壮观的山势,又有起伏不平等高不低的地貌特征,这使得诗中的庐山显得独具魅力。

通过对自然景观的描绘,作者抒发出对大自然的敬畏和赞美之情。

从语言表达上来看,《题西林壁》采用了简洁明了的文字,没有冗余的修饰。

作者通过几个简短而精巧的词句,将庐山的独特之处展现得淋漓尽致。

例如“横看成岭侧成峰”,通过简洁的表达,直接呈现出庐山壮丽的山脉景观。

整首诗运用了平仄互用的韵律格律,使得诗句流畅而有韵律感,增强了诗中的艺术魅力。

从作者的思想感情上来看,《题西林壁》流露出作者对庐山真正价值的认识。

一首描写山的古诗描写山的古诗11、《题西林壁》宋·苏轼横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

译文从正面、侧面看庐山山岭连绵起伏、山峰耸立,从远处、近处、高处、低处看庐山,庐山呈现各种不同的样子。

我之所以认不清庐山真正的面目,是因为我人身处在庐山之中。

2、《望岳》唐·杜甫岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

译文巍峨的泰山,到底如何雄伟?走出齐鲁,依然可见那青青的峰顶。

神奇自然汇聚了千种美景,山南山北分隔出清晨和黄昏。

层层白云,荡涤胸中沟壑;翩翩归鸟,飞入赏景眼圈。

定要登上泰山顶峰,俯瞰群山,豪情满怀。

3、《江上望皖公山》唐·李白奇峰出奇云。

秀木含秀气。

清晏皖公山。

口绝称人意。

独游沧江上。

终日淡无味。

但爱兹岭高。

何由讨灵异。

默然遥相许。

欲往心莫遂。

待吾还丹成。

投迹归此地。

译文奇特的山峰,奇特的云,相映成趣,满山的秀木郁郁葱葱,秀色无边。

清爽无云的皖公山,巉峻陡峭的山岭,特别中我心意!独自一人在沧江上游玩,整天都提不起兴趣。

但是由于钟爱此山,如何才有求取仙法的途径?皖公山,我已经对你倾心,但是,还不是流我在这里的时候。

我们签个约定:等我丹药炼成,我将在此地归隐,陪你,永远陪你!4、《望天门山》唐·李白天门中断楚江开,碧水东流自此回。

两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

5、《晓行望云山》宋·杨万里霁天欲晓未明间,满目奇峰总可观。

却有一峰忽然长,方知不动是真山。

6、《题天柱峰》唐·白居易太微星斗拱琼台,圣祖琳宫镇九垓。

天柱一峰擎日月,洞门千仞锁云雷。

玉光白橘相争秀,金翠佳莲蕊斗开。

时访左慈高隐处,紫清仙鹤认巢来。

7、《游钟山》宋·王安石终日看山不厌山,买山终待老山间。

山花落尽山长在,山水空流山自闲。

8、《咏江郎山》宋·辛弃疾三峰一一青如削,卓立千仞不可干。

《古诗两首》同步练习11、默写《题西林壁》、《游山西村》,解释诗的含义。

2、《题西林壁》是苏轼在游()时题在()墙壁上的一首诗。

诗人分别从()、()、()、()、()、()这几个角度观察了庐山。

3、《题西林壁》中“题”的解释:()4、山穷水复疑无路中的“疑”的解释:()5、《题西林壁》这首诗告诉我们:想要对某个事物有全面的、符合实际的认识,就必须站在客观的立场上,这是第()句和第()句诗所表达的含义。

()这句话让人想起一句俗语()6、《游山西村》的作者是()代的(),诗人以()字贯穿全诗,诗中()字写出了农家款待客人用尽其所有的盛情。

表现农家热情好客的诗句是“莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚”,诗句的最后一句告诉我们一个道理:()7、昨天晚上,小红在做数学题是,尽管不断思考,还是找不到正确的思路,爸爸走过来,给她做了指点,她很快解出了这道难题。

这真是“”。

参考答案1、题西林壁横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

要想对事物有全面的认识,就要站在客观的角度从实际出发看待问题。

游山西村莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

面对困难、挫折的时候,不要灰心丧气,要坚持,相信经过努力就会出现新的契机,有新的转变。

2、庐山西林寺远处近处高处低处正面侧面3、题写,书写。

4、怀疑,似5、三四不识庐山真面目,只缘身在此山中当局者迷旁观者清6、宋陆游游足山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

7、山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

《古诗两首》同步练习2一、组词。

莫( ) 腊( ) 疑( ) 浑( ) 漠( ) 蜡( ) 凝( ) 晖( ) 二、补充成语。

( )精会神自相( )盾舍( )为人 ( )盆大雨守( )待( ) 波( )壮阔三、下列各组词可以用哪一个词语来概括?请写在括号里。

1、苹果香蕉梨哈密瓜 ( )2、赤橙黄绿青蓝 ( )四、给带点字选择正确的解释。

1、题.西林壁。

精心整理“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

”苏轼《题西林壁》原文翻译与赏析【译文】从正面看庐山山岭连绵起伏,从侧面看庐山山峰耸立,从远处、近处、高处、活哲理,从而启发读者辩证思维、举一物而晓万事、提高全面认识事物的能力。

作品充满理趣和对事物的思考辨析。

诗人看山同时又是在看人事看社会,指出立足点不同,观察事物结果殊异。

只有跳出圈子,把握事物各个方面,才能取得正确认识。

诗人用韵没有泥守律绝基本定式,首句韵脚用了邻韵。

峰为冬韵,同、中则为东韵。

整篇平启顺乘跳转妙合,精巧别致。

深入浅出,充满智慧,品味无穷。

【赏析二】苏轼由黄州贬赴汝州任团练副使时经过九江,游览庐山。

瑰丽的山水触发逸兴一定的片面性;要认识事物的真相与全貌,必须超越狭小的范围,摆脱主观成见。

这是一首哲理诗,但诗人不是抽象地发议论,而是紧紧扣住游山谈出自己独特的感受,借助庐山的形象,用通俗的语言深入浅出地表达哲理,故而亲切自然,耐人寻味。

【赏析三】屋,书中自有颜如玉。

真正人生走一遭,庐山的真面目是什么呢?有几个人能看清楚宦海沉浮,荣华富贵,酒色财气呢?苏轼说:看不清的缘由是:身在此山中。

苏轼通过自己一生的经历,历经宦海沉浮,荣华富贵,酒色财气。

他最后对人生的感悟达到了佛家与道家讲的出世的境界。

他把一切都看明白了。

事实上佛家道家讲的佛与道,不是叫人都厌世,都当和尚,而是像苏轼一样,修心出世,用出世之心行入世之事。

山横在眼前,所以说横看。

庐山总的是南北走向,横看就是从东面西面看。

岭即顶端有道路可走的山,形状长而平。

侧即侧看,从侧面看,从山的一端南端或北端看。

峰即山顶端,形状尖而高。

这两句意思是说,横看庐山是雄奇的大岭,侧看则是陡峭的高峰,随着视线的转移,从高处、低处、远处、近处等不同角度去看,景象各不相同。

从写作方法来说,我们可以从远近、高、低这些方位词看出诗人采用了移步换景的方法,似乎在诗句中浓缩了一路走来所看到的景象,仅仅用横看成岭侧成峰,远近高低各不同把千姿万态的庐山特点概括出来,虽说是务虚的笔法,但给人以审美想象的空间。

三教堂小学教师粉笔字练习古诗内容(题号是次数,第一行写题目,第二行写古诗,不写作者))1、题西林壁(宋苏轼)横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

2、游山西村(宋陆游)莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

3、黄鹤楼送孟浩然之广陵(唐李白)故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

4、送元二使安西(唐王维)渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

5、《望洞庭》(唐刘禹锡)湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺。

6、《乡村四月》(宋翁卷)绿遍山原白满川,子规声里雨如烟。

乡村四月闲人少,才了蚕桑又插田。

7、《四时田园杂兴》(宋范成大)昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。

童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜。

8、泊船瓜洲(宋王安石)京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。

春风又绿江南岸,明月何时照我还。

9、秋思(宋张籍)洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。

复恐匆匆说不尽,行人临发又开封。

10、《牧童》(唐吕岩)草铺横野六七里,笛弄晚风三四声。

归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明。

11、《舟过安仁》(宋杨万里)一叶渔船两小童,收篙停棹坐船中。

怪生无雨都张伞,不是遮头是使风。

12、芙蓉楼送辛渐(唐五代·王昌龄)寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。

洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

13、江畔独步寻花(唐·杜甫)黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低。

留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼。

14、石灰吟(明·于谦)千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。

粉骨碎身全不怕,要留清白在人间。

15、竹石(清·郑燮)咬定青山不放松,立根原在破岩中。

千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。

16、己亥杂诗(清·龚自珍)九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀。

我劝天公重抖擞,不拘一格降人才!17、夜书所见(南宋叶绍翁)萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情。

人教版四年级上册语文《题西林壁》教学设计教学设计思路1)培养学生自主探索、合作交流的精神,在数学教学中发挥网络环境下的交互特征培养学生思维的灵活性和创造性。

2)按照网络教学模式图和教学流程图:情景导入→自主探索→引导探究→归纳小结→反馈评价→升华提高。

3)当学生打开网页课件时,主页上显示与本课有关的知识庐山和题壁诗,然后在老师的引导下,打开“教学资源”网页中“欣赏庐山”“古诗理解”“古诗新唱” “悟出道理”等数学课堂环节。

媒体设计思路:1)根据课程学习的需要,选择并确定主题小组分工等2)组织网络合作学习小组;3)教师提供与学习主题相关的资源、网址和途径并指导学生浏览相关网页;4)根据需要组织有关协作学习内容。

5)形成作品,要求学生以在网上找到的资料为基础,做一个与主题有关的网页,并向全体学生展示;6)教师组织学生通过在网上评价作品,形成观点意见,达到意义建构的目的。

整堂课步骤设计如下:一、打开网页,主页显示了与本课有关的知识,学生自行阅读,借此引发学生的学习动机。

二、在网络环境下,由教师创设问题情景,打开“教学资源”。

三、学生进行点击学习。

四、点击“古诗欣赏”按钮,然后结合课本进行“理解古诗”。

五、在学习课本的基础上进行知识拓展。

六、小组协商解决“讨论探究”。

七、当堂练习,点击“拓展练习”进行练习。

八、升华提高,学生充分活动之后,基本解决问题。

进行讨论。

九、通过网页展示教材分析。

是学生更一步理解知识。

十、学生通过不同的知识点进行学习,有利于学生的知识延伸。

教材简析:《题西林壁》这是苏轼游庐山时写在西林寺墙壁上的一首诗。

这首诗形象地描绘了庐山雄伟壮观的景象。

作者通过写观察庐山的各种不同感受,提示出一个带有哲理性的问题。

尤其是后两句诗历来为人们赞赏。

因为作者在人们十分熟悉、司空见惯的事物中,巧妙地说出了一个“旁观者清,当局者迷”的道理。

特别是这个道理一经作者用诗的形象语言说出,就给人们留下了不可磨灭的印象。

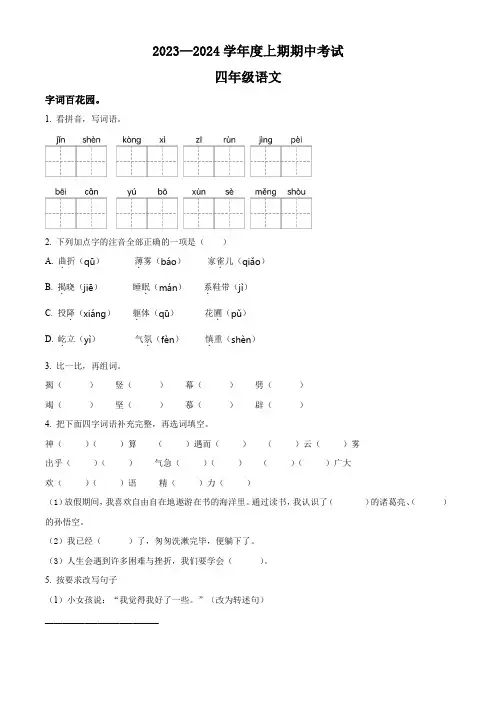

2023—2024学年度上期期中考试四年级语文字词百花园。

1. 看拼音,写词语。

2. 下列加点字的注音全部正确的一项是()A. 曲.折(qū)薄.雾(báo)家雀.儿(qiǎo)B. 揭.晓(jiē)睡眠.(mán)系.鞋带(jì)C. 投降.(xiáng)躯.体(qū)花圃.(pǔ)D. 屹.立(yì)气氛.(fèn)慎.重(shèn)3. 比一比,再组词。

揭()竖()幕()劈()竭()坚()慕()辟()4. 把下面四字词语补充完整,再选词填空。

神()()算()遇而()()云()雾出乎()()气急()()()()广大欢()()语精()力()(1)放假期间,我喜欢自由自在地遨游在书的海洋里。

通过读书,我认识了()的诸葛亮、()的孙悟空。

(2)我已经()了,匆匆洗漱完毕,便躺下了。

(3)人生会遇到许多困难与挫折,我们要学会()。

5. 按要求改写句子(1)小女孩说:“我觉得我好了一些。

”(改为转述句)__________________________(2)科学在改变人类的精神文化生活和物质生活。

(改为反问句)______________________________(3)太阳很热。

(改为夸张句)______________________________(4)你们说的话我全听到了。

(改为“把”字句)______________________(5)一墙的叶子漾起波纹,好看得很。

(改为比喻句)_____________________________6. 课内知识链接。

(1)《题西林壁》的作者是宋代诗人__________,俗话说“当局者迷,旁观者清。

”正如《题西林壁》中所说两句诗:__________,__________。

(2)云母屏风烛影深,__________________。

(3)处处留心皆学问。

看到大雁向南飞去,我会想起八月里____________________,____________________。

“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

”苏轼《题西林壁》原文翻译与赏析【译文】从正面看庐山山岭连绵起伏,从侧面看庐山山峰耸立,从远处、近处、高处、低处看庐山,庐山呈现各种不同的样子。

人不清楚庐山本来的面目,只因为自己在庐山中。

【赏析一】这是一首与李白《望庐山瀑布》同样著名的绝句。

但艺术构思和表现主题迥然不同。

原诗题在江西九江市南西林寺墙壁。

李诗具体描写了香庐峰瀑布以烘托庐山气势,达到激发读者热爱祖国山河的热情。

苏诗则无描写具体景点,而是总揽庐山,别具慧眼,生动而形象地从中道出生活哲理,从而启发读者辩证思维、举一物而晓万事、提高全面认识事物的能力。

作品充满理趣和对事物的思考辨析。

诗人看山同时又是在看人事看社会,指出立足点不同,观察事物结果殊异。

只有跳出圈子,把握事物各个方面,才能取得正确认识。

诗人用韵没有泥守律绝基本定式,首句韵脚用了邻韵。

峰为冬韵,同、中则为东韵。

整篇平启顺乘跳转妙合,精巧别致。

深入浅出,充满智慧,品味无穷。

【赏析二】苏轼由黄州贬赴汝州任团练副使时经过九江,游览庐山。

瑰丽的山水触发逸兴壮思,于是写下了若干首庐山记游诗。

《题西林壁》是游观庐山后的总结,它描写庐山变化多姿的面貌,并借景说理,指出观察问题应客观全面,如果主观片面,就得不出正确的结论。

开头两句横看成岭侧成峰,远近高低各不同,实写游山所见。

庐山是座丘壑纵横、峰峦起伏的大山,游人所处的位置不同,看到的景物也各不相同。

这两句概括而形象地写出了移步换形、千姿万态的庐山风景。

后两句不识庐山真面目,只缘身在此山中,是即景说理,谈游山的体会。

为什么不能辨认庐山的真实面目呢?因为身在庐山之中,视野为庐山的峰峦所局限,看到的只是庐山的一峰一岭一丘一壑,局部而已,这必然带有片面性。

游山所见如此,观察世上事物也常如此。

这两句诗有着丰富的内涵,它启迪我们认识为人处事的一个哲理由于人们所处的地位不同,看问题的出发点不同,对客观事物的认识难免有一定的片面性;要认识事物的真相与全貌,必须超越狭小的范围,摆脱主观成见。

题西林壁道理的生活例子(一)题西林壁道理的生活例子1. 时刻保持谦虚•例子:小明在公司里拥有较高的职位,但他始终保持谦虚的态度。

他经常向同事请教并虚心接受他们的建议。

他相信自己还有很多需要学习的地方,所以他一直在不断学习和提升自己的能力。

•解释:在生活中,我们时常会遇到与他人合作的情况。

保持谦虚能让我们更容易与他人相处并取得更好的合作结果。

与此同时,谦虚也能让我们保持对知识的渴望,不断学习并提升自己的能力。

2. 切勿骄傲自满•例子:小红在学校里成绩一直很好,她的成绩总是排在班级的前几名。

然而,她因此变得骄傲自满,不再认真学习,而是沉迷于自己的成就。

最终,她的成绩开始下滑,失去了原本的光芒。

•解释:骄傲自满会让我们停止努力和进步,因为我们开始相信自己已经足够好,不再需要付出额外的努力。

然而,生活是充满竞争的,只有保持谦虚和不断努力,才能保持进步。

3. 保持同理心与宽容•例子:小芳的朋友晓明一直都是个非常友善的人,他总是愿意帮助别人。

有一次,小芳需要帮助,晓明二话不说就伸出了援手。

后来,晓明告诉小芳,他之前曾经经历过类似的困境,所以他能够理解并感同身受。

•解释:同理心与宽容能使我们更好地与他人相处并建立友好的关系。

通过体会并理解他人的处境,我们能更好地给予帮助和支持。

同时,宽容也能让我们更容易原谅他人的过错,保持和谐的关系。

4. 保持批判思维与探究精神•例子:小亮在学校学习科学知识时,总是抱着探究的态度。

他不仅学习教科书上的知识,还经常提出问题并主动寻找答案。

通过深入思考和实践,他往往能够获得更深入和全面的学习成果。

•解释:批判思维和探究精神能够激发我们的创造力和开放性思维,帮助我们发现问题并提出合理的解决方案。

在生活中,我们需要保持对事物的质疑和思考,以便获得更深入的认识和更好的结果。

5. 坚持正义与真理•例子:小王在面对不公正的待遇时,始终坚持正义和真理。

他不怕迎头而上,勇敢地为自己和他人争取公平的待遇。

题西林壁原文|翻译及赏析

苏轼苏轼(1037-1101),北宋文学家、书画家、美食家。

字子瞻,号东坡居士。

汉族,四川人,葬于颍昌(今河南省平顶市郏县)。

一生仕途坎坷,学识渊博,天资极高,文书画皆精。

其文汪洋恣肆,明白畅达,与欧阳修并称欧苏,为唐宋八大家之一;诗清新豪健,善用夸张、比喻,艺术表现独具格,与黄庭坚并称苏黄;词开豪放一派,对后世有巨大影响,与辛弃疾并称苏辛;书法擅长行书、楷书,能自创新意,用笔丰腴跌宕,有天真烂漫之趣,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称宋四家;画学文同,论画主张神似,提倡士人画。

著有《苏东坡全集》和《东坡乐府》等。

...

1。

试题及答案

七、填一填,选一选。

(11分)

1.《题西林壁》中,和“当局者迷,旁观者清”说明的道理一致的诗句是:“,。

”

2.“一道残阳铺水中,。

”这两句诗出自唐代诗人的《》,诗句的意思是:。

3.爬山虎爬墙的过程依次是:茎上伸出六七根细丝→

→。

4.“蟋蟀的住宅”是指,作者这么写的好处是()。

A.说明蟋蟀住宅结构讲究

B.语言风趣而亲切,能吸引读者。

5.夏雨少,。

答案:

1.不识庐山真面目,只缘身在此山中。

2.半江瑟瑟半江红白居易暮江吟红日西沉,余晖铺洒在江面上,使得江水受光处呈现出红色,未受光处呈现青绿色。

3.细丝的头上变成小圆片,巴住墙细丝由直变弯曲,把嫩茎拉一把,使它紧贴在墙上。

4.蟋蟀的洞穴B

5.秋霜早。

关于百思不得其解的诗句

1、《题西林壁》宋代:苏轼

原文:

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

译文:从侧面看庐山岭连绵起伏,远处、近处、高处、低处呈现不同的样子。

之所以辨不清庐山真正的面目,是因为我人身处在庐山之中。

2、《游山西村》宋代:陆游

原文:

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

译文:不要笑农家腊月里酿的酒浑浊不醇厚,丰收的年景农家待客菜肴非常丰盛。

山峦重叠水流曲折正担心无路可走,忽然柳绿花艳间又出现一个山村。

3、《劝学》战国:荀子

原文:

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;

吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。

译文:我曾经一天到晚地冥思苦想,(却)比不上片刻学到的知识(收获大);我曾经踮起脚向远处望,(却)不如登到高处见得广。

4、《青玉案·元夕》宋代:辛弃疾

原文:

蛾儿雪柳黄金缕。

笑语盈盈暗香去。

众里寻他千百度。

蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。

译文:美人头上都戴着华丽的饰物,笑语盈盈地随人群走过,只有衣香犹在暗中飘散。

我在人群中寻找她千百回,猛然回头,不经意间却在灯火零落之处发现了她。

5、《苦吟》唐代:卢延让

原文:

莫话诗中事,诗中难更无。

吟安一个字,捻断数茎须。

译文:不要说诗中的事情,诗中的事情更艰难。

吟出一个字,就断了数根茎须。