微生物检验的基本操作技术

- 格式:wps

- 大小:867.55 KB

- 文档页数:26

微生物的基本操作方法微生物是一类非常小型的生物体,只能在显微镜下看到。

它们在自然界中广泛存在,并且具有重要的生物活动和功能,如分解有机物质、循环物质、促进植物生长等。

为了研究微生物的特性和应用,人们需要进行基本的微生物操作。

下面将介绍几种常见的微生物操作方法。

一、培养微生物1.准备培养基:根据需要选择合适的培养基,如富含营养成分的琼脂培养基、专门用于细菌培养的LB培养基等。

2.无菌操作:在无菌条件下,将培养基装入培养皿中,然后进行高温高压灭菌,以杀灭培养皿中的微生物。

同时,需要采取一些措施,如佩戴无菌手套、使用无菌物品等,以防止外界细菌的污染。

3.接种微生物:常见的接种方法有划线法、转接法和点接法等。

在无菌条件下,用铲子或针头将微生物接种到培养基上,并在接种后进行标记。

4.培养微生物:将培养皿放入恒温培养箱或菌箱中,控制适当的温度、湿度和光线等条件,促使微生物的生长和繁殖。

二、分离微生物1.琼脂平板法:将微生物悬液均匀涂覆在琼脂培养基表面上,然后在恒温培养箱中孵育一段时间。

经过一段时间后,微生物会形成孤立的菌落,可以通过挑取单个菌落进行进一步培养和分离。

2.稀释平板法:将微生物悬液进行一系列的稀释,然后取稀释液不同浓度的样品分别接种到琼脂平板上,每个样品做3个平板。

经过孵育后,选取菌落数目适中的平板进行分离。

3.涂布法:将微生物悬液取适量涂布在琼脂培养基表面上,然后用铲子或棉签将微生物均匀分布。

经过一段时间后,可以通过挑选单个菌落进行分离。

三、培养微生物的纯种1.挑菌法:用细菌棒或鉗取器等工具挑取单个菌落,将其接种到新的培养基上。

挑菌时要注意不要将周围的细菌也一起转移过去。

2.瓢虫法:瓢虫法是一种传统的分离鉴定微生物菌落的方法。

先将一只瓢虫喂食一些菌落,然后观察虫子是否发生变化,若变化则证明该菌落能引起虫子的生理反应,即是一株有特定性质的微生物。

通过重复实验,可以筛选出具有特定性质的微生物。

3.连作法:将微生物连续传代培养,通过观察微生物的生长特性和表型变化,可以筛选出具有特定特性的纯种微生物。

菌落总数一、菌落总数介绍:菌落是指细菌在固体培养基上生长繁殖而形成的能被肉眼识别的生长物,它是由数以万计相同的细菌集合而成。

当样品被稀释到一定程度,与培养基混合,在一定培养条件下,每个能够生长繁殖的细菌细胞都可以在平板上形成一个可见的菌落。

菌落总数就是指在一定条件下(如需氧情况、营养条件、pH、培养温度和时间等)每克(每毫升)检样所生长出来的细菌菌落总数。

按国家标准方法规定,即在需氧情况下,37℃培养48h,能在普通营养琼脂平板上生长的细菌菌落总数,所以厌氧或微需氧菌、有特殊营养要求的以及非嗜中温的细菌,由于现有条件不能满足其生理需求,故难以繁殖生长。

因此菌落总数并不表示实际中的所有细菌总数,菌落总数并不能区分其中细菌的种类,所以有时被称为杂菌数,需氧菌数等。

菌落总数测定是用来判定食品被细菌污染的程度及卫生质量,它反映食品在生产过程中是否符合卫生要求,以便对被检样品做出适当的卫生学评价。

菌落总数的多少在一定程度上标志着食品卫生质量的优劣。

二、检验方法菌落总数的测定,一般将被检样品制成几个不同的10倍递增稀释液,然后从每个稀释液中分别取出1mL置于灭菌平皿中与营养琼脂培养基混合,在一定温度下,培养一定时间后(一般为48小时),记录每个平皿中形成的菌落数量,依据稀释倍数,计算出每克(或每ml)原始样品中所含细菌菌落总数。

基本操作一般包括:样品的稀释--倾注平皿--培养48小时--计数报告。

国内外菌落总数测定方法基本一致,从检样处理、稀释、倾注平皿到计数报告无何明显不同,只是在某些具体要求方面稍有差别,如有的国家在样品稀释和倾注培养进,对吸管内液体的流速,稀释液的振荡幅度、时间和次数以及放置时间等均作了比较具体的规定。

检验方法参见:GB4789.2-94 《中华人民共和国国家标准食品卫生微生物学检验菌落总数测定》SN0168-92 《中华人民共和国进出口商品检验行业标准出口食品菌落计数》三、说明(一)样品的处理和稀释:1.操作方法:以无菌操作取检样25g(或25ml),放于225mL灭菌生理盐水或其他稀释液的灭菌玻璃瓶内(瓶内预置适当数量的玻璃珠)或灭菌乳钵内,经充分振要或研磨制成1:10的均匀稀释液。

食品微生物检验岗位工作内容食品微生物检验岗位是食品行业中非常重要的一环,主要负责对食品样品进行微生物检验,确保食品的卫生安全。

本文将从食品微生物检验的工作内容、意义及所需技能等方面进行详细介绍。

一、工作内容1. 样品处理:食品微生物检验岗位的首要任务是对食品样品进行处理。

这包括样品的接收、登记、分装等工作。

在样品接收过程中,要仔细核对样品的信息,确保样品的准确性和完整性。

接收完样品后,需按照规定对样品进行登记,记录样品的编号、来源、数量等信息。

接下来,将样品进行分装,确保每个样品都能被准确地检验。

2. 微生物检测方法选择:针对不同的食品样品,食品微生物检验岗位需要选择合适的检测方法。

常见的微生物检测方法包括培养法、快速检测法、PCR法等。

根据样品的特点和检测要求,选择合适的方法进行微生物检测。

3. 样品的制备和培养:在进行微生物检测之前,需要对样品进行制备和培养。

比如,对于液态食品,需进行预处理,使微生物更易于检测。

对于固态食品,需要进行样品的悬浮液制备,以便于后续的培养和检测。

4. 微生物培养和计数:微生物检验的关键环节是培养和计数。

将样品进行培养,使微生物在适宜的环境条件下进行繁殖。

培养时间和培养温度等条件需要根据具体微生物种类进行调整。

培养完成后,需要进行微生物计数,以确定样品中微生物的数量。

5. 结果判定和报告编写:根据微生物检测结果,进行结果判定。

如果样品中微生物数量超过卫生标准规定的限值,即为不合格。

合格的样品可以进行下一步的处理和销售。

检测结果需要进行报告编写,以便上级部门和其他相关人员参考。

二、意义和重要性食品微生物检验的工作内容具有重要的意义和价值。

首先,食品微生物检验能够对食品质量进行判定,保障食品的卫生安全。

微生物检验能够检测食品中是否存在致病菌、霉菌等有害微生物,及时发现和排除食品安全隐患。

食品微生物检验对于食品行业的合规性和法律法规的遵守具有重要意义。

根据国家相关法律法规,食品企业必须对食品样品进行微生物检验,以确保食品质量符合标准。

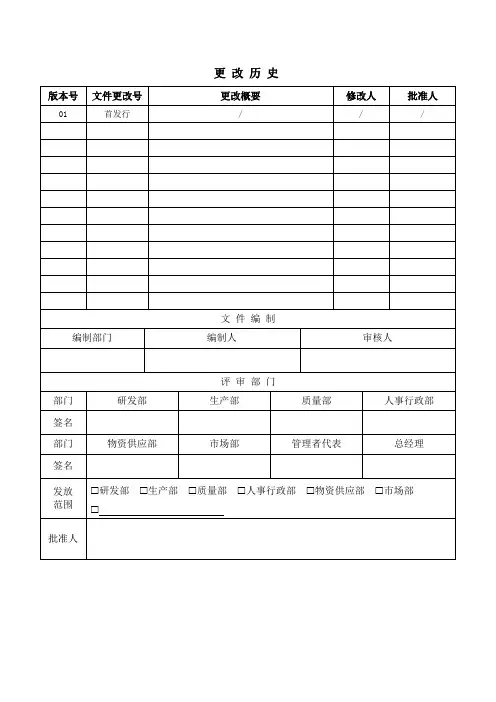

更改历史微生物限度检查操作规程1.0 目的建立微生物限度检查标准操作规程,规范检验操作,确保检验结果准确2.0 范围适用于本公司采用微生物限度检查法测定的供试品。

3.0 职责质量部负责按本规程的要求执行微生物限度检查操作。

4.0 工作程序4.1 洁净区间的确认微生物计数检查应在环境洁净度10000级下的局部洁净度100级的单向流空气区域内或隔离系统中进行,其全部过程必须严格遵守无菌操作,防止微生物污染,防止污染的措施不得影响供试品(即待检样品、产品)中微生物的检出。

4.2 培养基4.2.1 应使用按中国药典处方及规定的方法制备的培养基。

4.2.2 所用培养基可按中国药典规定的处方及制备方法自行配制,也可使用按中国药典规定的处方生产的脱水培养基进行配制;或购买商品化的预制培养基。

4.2.3 配制后应采用验证合格的灭菌程序灭菌。

制备好的培养基若不即时使用,应置于无菌密闭容器中,在2~25℃、避光的环境下保存。

4.2.4 胰酪大豆胨琼脂培养基或胰酪大豆胨液体培养基用于测定需氧菌总数;沙氏葡萄糖琼脂培养基用于测定霉菌和酵母菌总数。

4.2.5 供试品微生物计数、控制菌检查中所使用的培养基应进行适用性检查。

4.2.6 供试品的微生物计数方法、控制菌检查方法应进行方法适用性试验,以确认所采用的方法适合于该产品的微生物计数或控制菌检查。

4.3 菌种及菌液制备检查所用的菌种及菌液制备见附件 1 微生物计数培养基的适用性检查和附件3 控制菌检查培养基的适用性检查。

稀释剂、冲洗液及其制备的要求见附件1 微生物计数培养基的适用性检查。

4.4 培养基的适用性检查供试品微生物计数、控制菌检查中所使用的培养基应进行适用性检查。

微生物限度检查所用的培养基每批均应进行适用性检查,检查可在供试品检查前或与供试品检查同时进行。

具体要求见附件1 微生物计数培养基的适用性检查和附件3 控制菌检查培养基的适用性检查。

4.5 方法适用性试验供试品的微生物计数方法应进行方法适用性试验,以确认所采用的方法适合于该产品的微生物计数。

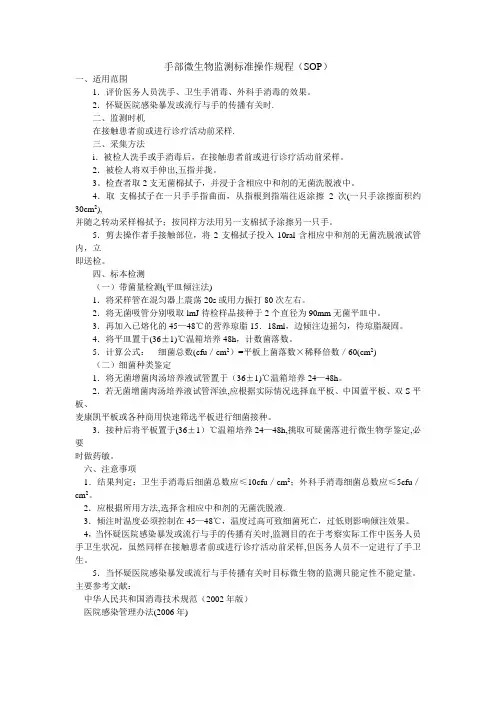

一、适用范围1.评价医务人员洗手、卫生手消毒、外科手消毒的效果。

2.怀疑医院感染暴发或流行与手的传播有关时.二、监测时机在接触患者前或进行诊疗活动前采样.三、采集方法i.被检人洗手或手消毒后,在接触患者前或进行诊疗活动前采样。

2.被检人将双手伸出,五指并拢。

3。

检查者取2支无菌棉拭子,并浸于含相应中和剂的无菌洗脱液中。

4.取_支棉拭子在一只手手指曲面,从指根到指端往返涂擦2次(一只手涂擦面积约30cm2),并随之转动采样棉拭予;按同样方法用另一支棉拭予涂擦另一只手。

5.剪去操作者手接触部位,将2支棉拭子投入10ral含相应中和剂的无菌洗脱液试管内,立即送检。

四、标本检测(一)带菌量检测(平皿倾注法)1.将采样管在混匀器上震荡20s或用力振打80次左右。

2.将无菌吸管分别吸取lmJ待检样品接种于2个直径为90mm无菌平皿中。

3.再加入已熔化的45—48℃的营养琼脂15.18ml,边倾注边摇匀,待琼脂凝固。

4.将平皿置于(36±1)℃温箱培养48h,计数菌落数。

5.计算公式:细菌总数(cfu/cm2)=平板上菌落数×稀释倍数/60(cm2)(二)细菌种类鉴定1.将无菌增菌肉汤培养液试管置于(36±1)℃温箱培养24—48h。

2.若无菌增菌肉汤培养液试管浑浊,应根据实际情况选择血平板、中国蓝平板、双S平板、麦康凯平板或各种商用快速筛选平板进行细菌接种。

3.接种后将平板置于(36±1)℃温箱培养24—48h,挑取可疑菌落进行微生物学鉴定,必要时做药敏。

六、注意事项1.结果判定:卫生手消毒后细菌总数应≤10cfu/cm2;外科手消毒细菌总数应≤5cfu/cm2。

2.应根据所用方法,选择含相应中和剂的无菌洗脱液.3.倾注时温度必须控制在45—48℃,温度过高可致细菌死亡,过低则影响倾注效果。

4,当怀疑医院感染暴发或流行与手的传播有关时,监测目的在于考察实际工作中医务人员手卫生状况,虽然同样在接触患者前或进行诊疗活动前采样,但医务人员不一定进行了手卫生。

微生物检测基础知识大全微生物检测涉及多行业和领域,在实验室检测中有着重要的地位,今天和大家一起对微生物检测中的一些基础操作进行汇总和梳理!接种将微生物接到适于它生长繁殖的人工培养基上或活的生物体内的过程叫做接种。

接种和分离工具1.接种针2.接种环3.接种钩4.5.玻璃涂棒6.接种圈7.接种锄8.小解剖刀常用的接种方法有以下几种:1、划线接种这是最常用的接种方法。

即在固体培养基表面作来回直线形的移动,就可达到接种的作用。

常用的接种工具有接种环,接种针等。

在斜面接种和平板划线中就常用此法。

2、三点接种在研究霉菌形态时常用此法。

此法即把少量的微生物接种在平板表面上,成等边三角形的三点,让它各自独立形成菌落后,来观察、研究它们的形态。

除三点外,也有一点或多点进行接种的。

3、穿刺接种在保藏厌氧菌种或研究微生物的动力时常采用此法。

做穿刺接种时,用的接种工具是接种针。

用的培养基一般是半固体培养基。

它的做法是:用接种针蘸取少量的菌种,沿半固体培养基中心向管底作直线穿刺,如某细菌具有鞭毛而能运动,则在穿刺线周围能够生长。

4、浇混接种该法是将待接的微生物先放入培养皿中,然后再倒入冷却至45℃左右的固体培养基,迅速轻轻摇匀,这样菌液就达到稀释的目的。

待平板凝固之后,置合适温度下培养,就可长出单个的微生物菌落。

5、涂布接种与浇混接种略有不同,就是先倒好平板,让其凝固,然后再将菌液倒入平板上面,迅速用涂布棒在表面作来回左右的涂布,让菌液均匀分布,就可长出单个的微生物的菌落。

6、液体接种从固体培养基中将菌洗下,倒入液体培养基中,或者从液体培养物中,用移液管将菌液接至液体培养基中,或从液体培养物中将菌液移至固体培养基中,都可称为液体接种。

7、注射接种该法是用注射的方法将待接的微生物转接至活的生物体内,如人或其它动物中,常见的疫苗预防接种,就是用注射接种,接入人体,来预防某些疾病。

8、活体接种活体接种是专门用于培养病毒或其它病原微生物的一种方法,因为病毒必须接种于活的生物体内才能生长繁殖。

食品微生物检测基本流程一、样品采集和处理食品微生物检测的第一步是样品采集和处理。

样品的采集应遵循严格的卫生规范和操作流程,避免外界污染。

常见的食品样品包括生肉、蔬菜水果、乳制品等。

采集后的样品需要进行处理,如剁碎、搅拌、稀释等,以便后续的检测分析。

二、微生物培养微生物培养是食品微生物检测的核心步骤之一。

在适当的培养基上,将样品接种并进行培养,以促进微生物的生长和繁殖。

培养基的选择应根据不同的微生物种类和检测目的进行。

常见的培养基有营养琼脂、马铃薯葡萄糖琼脂等。

培养条件如温度、湿度、氧气含量等也需要根据不同的微生物进行调整。

三、微生物分离和鉴定在微生物培养的基础上,需要进行微生物的分离和鉴定。

首先,将培养基上生长的菌落进行分离,得到纯培养物。

然后,通过形态学观察、生理生化特性检测、分子生物学方法等手段,对微生物进行鉴定和分类。

鉴定结果可以帮助我们了解食品中的微生物种类和数量,判断是否存在食品安全隐患。

四、微生物计数微生物计数是食品微生物检测的重要环节。

通过将经过适当稀释的样品接种在含有特定培养基的琼脂平板上,培养一定时间后,根据菌落的形状、大小、颜色等特征,进行计数。

微生物计数可以反映食品中微生物的数量,对判断食品是否合格具有重要意义。

五、微生物毒素检测除了微生物的数量,食品中的微生物毒素也是需要检测的重要指标之一。

某些微生物在生长繁殖过程中,会产生一些有害的化合物,称为微生物毒素。

常见的微生物毒素有霉菌毒素、致病菌毒素等。

微生物毒素的检测可以使用生物学方法、化学方法等进行,以保证食品的安全性。

六、数据分析和评估在完成微生物检测后,需要对检测结果进行数据分析和评估。

根据相关标准和规定,对微生物数量、毒素含量等指标进行评估,判断食品的卫生安全和质量合格与否。

同时,还可以通过对不同批次、地区等样品的比较分析,了解食品微生物污染的趋势和变化,为食品安全管理提供科学依据。

食品微生物检测的基本流程包括样品采集和处理、微生物培养、微生物分离和鉴定、微生物计数、微生物毒素检测、数据分析和评估等步骤。

9-微生物学检验技术-第二章-真菌检验基本技术做真菌实验注意事项

1、孢子具有空气散播等特性,所以真菌的检验操作应在生物安全柜中进行

2、每天工作前后应对工作区域进行消毒

3、不可直接嗅闻培养基上培养物产生的气味

4、不可对组织包浆菌、球孢子菌进行玻片培养,因为其孢子可在空气中播散

真菌的形态学检查

直接镜检

若发现有真菌菌丝或孢子存在时,可初步判定为真菌感染

标本制备处理液

KOH溶液,用于毛发、指甲及鳞屑,必要时可加入二甲基亚砜

生理盐水、

水合氯醛-苯酚-乳酸封固液

染色镜检革兰染色各种真菌均为阳性。

真菌的培养与鉴定技术

分离培养

鉴定试验

药物敏感试验

其他非培养检验技术

免疫学检验技术

分子生物学检验技术

G试验和GM 试验

目前临床常用的诊断侵袭性真菌感染的方法

G实验,不能用于隐球菌和结合菌的感染

GM试验,该实验能作为侵袭性曲霉菌感染的早期依据,国际公认的曲霉菌诊断

方法。

目次范围 (1) 1规范性引用文件 (1) 2术语和定义 (1) 3无菌操作及消毒灭菌技术要求 (2) 4标本处理及制片技术要求 (3) 5染色技术要求 (4) 6显微镜检查技术要求 (4) 7接种技术要求 (5) 8培养技术要求 (7) 9鉴定技术要求 (8) 10分子检测技术要求 (11) 11免疫学检测技术要求 (12) 12质量保证 (12) 13临床微生物检验基本技术标准1 范围本标准规定了医学实验室在临床微生物检验领域的基本技术要求。

本标准适用于开展临床微生物检验的医学实验室。

2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本标准;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

GB 19489 实验室生物安全通用要求WS/T 442 临床实验室生物安全指南WS/T 639 抗菌药物敏感性试验的技术要求WS/T 497 侵袭性真菌病临床实验室诊断操作指南3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。

3.1消毒 disinfection杀灭或清除物体上活的病原微生物的方法。

3.2灭菌 sterilization杀灭物体上所有微生物(包括细菌芽胞在内的全部病原微生物和非病原微生物)的方法。

3.3无菌 asepsis指不存在活菌。

3.4无菌操作 aseptic operation防止微生物进入人体或无菌物品、无菌区域的操作。

3.5接种 inoculation将目标微生物转移至适于生长繁殖的人工培养基或活的生物体内的方法。

3.6荧光淬灭 fluorescence quenching指由于荧光分子与其他分子发生作用而出现的光度降低、发光时间缩短乃至停止发光的现象。

3.7一套血培养 a set of blood culture从同一个穿刺点采集的血液,通常分别注入一个需氧血培养瓶和一个厌氧血培养瓶进行血培养。

微生物检验的基本操作技术一、无菌操作技术1、定义是指在执行实验过程中,防止一切微生物侵入机体和保持无菌物品及无菌区域不被污染的操作技术和管理方法;无菌操作技术是微生物实验的基本技术,是保证微生物实验准确和顺利完成的重要环节。

2、内容无菌操作技术主要包括两方面:1)创造无菌的培养环境。

包括提供密闭的培养容器、培养容器的灭菌、培养基的灭菌等;2)在操作和培养过程中防止一切其它微生物的侵入的措施。

包括紫外线杀菌、甲醛熏蒸、超净台的消毒与检测、操作工具、器皿灭菌、操作方法等。

3、无菌操作原则1)在执行无菌操作时,必须明确物品的无菌区和非无菌区,接种时必须穿工作服、戴工作帽,应在进无菌室前用肥皂洗手,然后用75%酒精棉球将手擦干净;2)在操作前20~30分钟要先启动超净台和紫外灯,进行接种所用的吸管、平皿及培养基等必须经消毒灭菌,打开包装未使用完的器皿,不能放置后再使用,金属用具应高压灭菌或用95%酒精点燃烧灼3次后使用。

严禁用手直接拿无菌物品,如瓶塞等,而必须用消毒的钳、镊子等;3)从包装中取出吸管时,吸管尖部不能触及外露部位,使用吸管接种于试管或平皿时,吸管尖不能触及试管或平皿边;4)接种样品、转种细菌必须在酒精灯前操作,接种细菌或样品时,吸管从包装中取出后及打开试管塞都要通过火焰消毒;5)接种环或接种针在接种细菌前应经火焰烧灼全部金属丝,必须时还要烧到环和针与杆的连接处;6)吸管吸取菌液或样品时,应用相应的橡皮头吸取,不得直接用口吸。

倾倒平板应在超净台内操作,并且在开启和加盖瓶塞时需反复用酒精灯烧。

二、无菌操作的环境要求1、无菌室(1)无菌室的结构:更衣间、缓冲间、操作间;(2)无菌室的消毒和防污染•每日(使用前)紫外线照射(0.5~1小时);•每月用新洁尔灭擦拭地面和墙壁一次的方式进行消毒;•每季度用甲醛、乳酸、过氧乙酸熏蒸(2小时),特殊情况下可增加熏蒸频次。

(3)无菌室使用要求①无菌室内应保持清洁,工作后用2%-3%煤酚皂溶液消毒,拭擦工作台面,不得存放与实验无关的物品;②无菌室使用前后应将门关紧,打开紫外线,如采用室内悬吊紫外灯消毒时,需30W紫外灯,距离在1.0m处,照射时间不少于30min,使用紫外灯,应注意不得直接在紫外线下操作,以免引起损伤,灯管每隔两周需用酒精棉球轻轻拭擦,除去上面灰尘和油垢,以减少紫外线穿透的影响;③处理和接种食品标本时,进入无菌室操作,不得随意出入,如需要传递物品,可通过小窗传递。

在无菌室内如需要安装空调时,则应有过滤装置。

2、超净工作台超净台的使用与保养:(1)风速稳定,且符合要求;(2)使用前开启紫外灯照射30分钟以上;(3)让超净台预工作10-15分钟;(4)使用完毕后,用70%酒精将台面和台内四周擦拭干净。

3、无菌器材(1)灭菌器材:玻璃器皿、培养基、无菌衣等;(2)消毒器材:无菌室内的凳子、试管架、天平、工作台、手等。

(3)无菌间一般只允许放置无菌操作台、转椅等物品;无菌操作台上一般只允许摆放以下物品:酒精灯、打火机、接种针、消毒棉球、洗耳球、镊子、油性笔、灭菌平皿、试管架、灭菌吸管、电子天平、250ml灭菌三角瓶、培养基、均质器等。

三、无菌操作的基本技术1、无菌接种操作培养基经高压灭菌后,用经过灭菌的工具(如接种针和吸管等)在无菌条件下接种含菌材料(如样品、菌苔或菌悬液等)于培养基上,这个过程叫做无菌接种操作。

在实验室检验中的各种接种必须是无菌操作。

2、微生物检验过程中的无菌操作要求(1)在操作中不应有大幅度或快速的动作;(2)使用玻璃器皿应轻取轻放;(3)在正火焰上方操作;(4)接种用具在使用前、后都必须灼烧灭菌;(5)在接种培养物时,协作应轻、准;(6)不能用嘴直接吸吹吸管;(7)带有菌液的吸管、玻片等器材应及时置于盛有5%来苏尔溶液的消毒桶内消毒。

3、无菌操作技术详细图解(1)取菌技巧(2)接种技巧(3)错误示范一、接种1、接种定义接种:将微生物接到适于它生长繁殖的人工培养基上或活的生物体内的过程叫做接种。

2、接种工具在实验室中,用得最多的接种工具是接种环、接种针。

有时滴管、吸管也可作为接种工具进行液体接种。

在固体培养基表面要将菌液均匀涂布时,需要用到涂布棒。

1.接种针 2.接种环 3.接种钩 4.5.玻璃涂棒 6.接种圈7.接种锄8.小解剖刀3、微生物检验常见接种方法(1)划线接种法平板划线分离法--分区划线分离法①用接种环先将培养物涂布于平板1区并作数次划线,再在2、3……区依次划线;②每划完一个区域,转动培养皿约70度角,并将接种环灭菌一次,待冷后再划下一区域;③每一区域的划线均接触上一区域的接种线1~2次,使接种量逐渐减少,以获得单个菌落;④其他操作与上述曲线划线分离法相同。

(2)斜面接种法主要用于经划线分离培养所获得的单个菌落的移种,以及观察细菌的某些培养特征。

以菌种移种为例,其接种方法是:①取一菌种管和培养基管,置左手食指、中指、无名指间,拇指压住两管底部上侧面,使菌种管位于外侧,培养基管位于内侧;②右手拇指和食指分别旋松两管棉塞。

火焰灭菌接种环;③以右手小指与手掌,小指与无名指分别夹取棉塞(先外管后内管),将两管口迅速通过火焰1~2次;④将已灭菌的接种环伸入菌种管中,从斜面上取菌少许,迅速伸入待接种的培养基管中,在斜面底部向上划一条直线,然后从底部起向上作曲折连续划线,直至斜面上方顶端;⑤取出接种环,火焰灭菌管口,塞上棉塞(先塞内管);最后将接种环经火焰灭菌放好;⑥做好标识,置35℃培养箱中培养18~24小时。

斜面培养一般形成均匀一致的菌苔。

一般可观察表面、透明度、色泽等特征。

(3)涂布接种法涂布法接种是一种常用的接种方法,不仅可以用于计算活菌数,还可以利用其在平板表面生长形成菌苔的特点用于检测化学因素对微生物的抑杀效应。

原理:将一定浓度,一定量的待分离菌液移到已凝固的培养基平板上,再用涂布棒快速地将其均匀涂布,使长出单菌落而达到分离的目的。

(4)液体接种法(肉汤接种)①如斜面接种法持好菌种管及培养基管;②灭菌接种环,从菌种管取菌,伸入培养基管中,在接近液面的管壁上方轻轻研磨,并沾取少许培养基液体调和,使细菌混合于培养基的液体中。

液体培养基一般以18~24小时培养后观察生长特征。

肉汤培养可观察如下几项:a.发育程度:有无生长、微弱、中等、旺盛;b.混浊度:有无及程度(混、中等、微混、透明)、均匀混浊、有颗粒、絮状生长;c.沉淀:有无及量多少、性状(粉状、颗粒状、絮状、沾性);d.表面:有无生长、性状(膜状、环状)、菌膜厚薄及表面特征(光滑、颗粒、皱状);e.其他:有无特殊气味,色素。

如果是糖发酵培养基则主要观察是否产酸和有无气体。

(5)穿刺接种法(半固体接种)多用于保存菌种、观察动力及厌氧培养等也可以用于观察细菌的某些生化反应。

①如斜面接种法持好菌种管及培养基管;②以灭菌接种针从菌种管取菌,垂直刺入培养基的中心(半固体或一般琼脂高层)直达近管底部(但不能完全刺到管底),接种针应沿原路退出;③经培养后半固体培养基可观察到:沿穿刺线生长,线外的培养基清亮表示细菌无动力;穿刺线模糊不清,或沿穿刺线向外扩散生长,或整个培养基混浊表示细菌有动力。

二、分离纯化1、几个定义混和培养物:含有一种以上的微生物培养物称为混和培养物(Mixed culture);纯培养:如果在一个菌落中所有细胞均来自于一个亲代细胞,那么这个菌落称为纯培养(Pure culture);分离纯化:在进行菌种鉴定时,所用的微生物一般均要求为纯的培养物,得到纯培养的过程称为分离纯化。

包括倾注平板法、涂布平板法、平板划线法等等。

2、倾注平板法(倒平板)将无菌培养皿放入生物安全柜或净化台中,然后分别倒入15ml已融化并且冷却至45℃左右的牛肉膏蛋白胨琼脂培养基,加盖后轻轻摇动培养皿,使培养基均匀分布,待凝固之后,把这平板倒置在恒温培养箱中培养。

单一细胞经过多次增殖后形成一个菌落,取单个菌落制成悬液,重复上述步骤数次,便可得到纯培养物。

整个操作过程应严格按照无菌操作。

三、微生物的培养方法微生物的生长,除了受本身的遗传特性决定外,还受到许多外界因素的影响,如营养物浓度、温度、水分、氧气、pH等。

微生物的种类不同,培养的方式和条件也不尽相同。

通常分为:1、一般培养法(需氧培养)培养温度:25~37℃。

2、厌氧培养方法(1)简易的厌氧培养法:A、庖肉培养法B、铁丝圈厌氧培养法C、焦性没食子酸法(2)厌氧罐法(3)厌氧手套箱法厌氧缸法:厌氧缸是普通的干燥缸,用物理化学的方法使缸内造成厌氧环境,从而将厌氧菌培养出来。

接种好标本的平板或液体培养基试管,可放入厌氧缸内培养。

厌氧罐法:装入待培养的对象,然后密闭罐盖,接着可采用抽真空→灌氮→抽真空→灌氮→抽真空→灌混合气(N2∶CO2∶H2=80∶10∶10,V/V)。

3、二氧化碳培养法(1)烛缸法(2)二氧化碳置换法(3)化学法每一升用重碳酸钠0.4克与浓盐酸0.35亳升加入。

(4)二氧化碳培养箱法四、微生物常规鉴定技术1、形态结构和培养特性观察(1)在固体培养基上,观察:菌落大小、形态、颜色(色素是水溶性还是脂溶性)、光泽度、透明度、质地、隆起形状、边缘特征及迁移性等;(2)在液体培养中:表面生长情况(菌膜、环)混浊度及沉淀等;(3)半固体培养基穿刺接种:观察运动、扩散情况。

2、染色镜检(1)染色原理由于微生物细胞含有大量水分,机体是无色透明的,与周围背景没有明显的反差,必须进行染色,使经染色后的菌体与背景形成明显的色差,从而能更清楚地观察到其形态和结构。

微生物中细菌、致病菌是很小的生物体,必须通过染色的方法,在显微镜下才能看得清楚,并且还可以通过染色的方法鉴别革兰氏染色特性,以及是否长有鞭毛、周毛、荚膜和芽孢等。

(2)染色方法①简单染色法简单染色法又叫作普通染色法,只用一种染料使细菌染上颜色,观察细菌的形态。

②复染色法用两种或多种染料染细菌,目的是为了鉴别不同性质的细菌,所以又叫鉴别染色法。

主要的复染色法有革兰氏染色法和抗酸性染色法。

(3)革兰氏染色法①原理革兰氏染色法是细菌学中广泛使用的一种鉴别染色法。

1884年由丹麦医师Gram创立。

染色反应呈蓝紫色的称为革兰氏阳性细菌,用G+表示;染色反应呈红色的称为革兰氏阴性细菌,用G―表示。

细菌对革兰氏染色的不同反应,是由于它们细胞壁的成分和结构不同而造成的。

②细菌的革兰氏染色步骤涂片→干燥→固定→初染→水洗→媒染→水洗→脱色→水洗→复染→水洗→干燥→观察A)取培养物分别做涂片、干燥、固定,方法均与简单染色的相同;B)用草酸铵结晶紫染色1min后水洗;C)加碘液媒染1min后水洗;D)斜置载玻片,滴加95%乙醇脱色,至流出的乙醇不现紫色为止,大约需时20~30s,随即水洗;E)用蕃红染液复染30s,水洗;F)用吸水纸吸掉水滴,待标本片干后置显微镜下,用低倍镜观察,发现目的物后用油镜观察,注意细菌细胞的颜色。