贝类毒素

- 格式:ppt

- 大小:1001.00 KB

- 文档页数:31

贝类毒素资料中文名称:贝类毒素英文名称:shellfish toxin定义:贝类动物因摄取有毒藻类而在体内积累的毒素。

一、生物学名称:贝类中毒是由一些浮游藻类合成的多种毒素而引起的,这些藻类(在大多数病例中为腰鞭毛虫,可引起赤潮)是贝类的食物。

这些毒素在贝类中蓄积,有时被代谢。

其中有20种毒素可引起麻痹性贝类中毒(PSP),它们都是蛤蚌毒素的衍生物。

而腹泻性贝类中毒(DSP)则大概是由一组高分子量的聚醚引起,这些聚醚包括冈田酸,甲藻毒素,pettenotoxins,和yessotoxin。

而一类叫做短菌毒素的聚醚可引起神经毒性贝类中毒(NSP)。

失忆性贝类中毒(ASP)是由特殊的氨基酸、软骨藻酸引起,它们是贝类污染物。

二、疾病名称:贝类中毒的类型:麻痹性贝类中毒(PSP)、腹泻性贝类中毒(DSP)、神经毒性贝类中毒(NSP)、失忆性贝类中毒(ASP)。

三、疾病特征:食用了被污染的贝类可以产生各种症状,这取决于毒素的种类、它们在贝类中的浓度、和食用被污染贝类的量。

在麻痹性贝类中毒的病例中,临床表现多为神经性的,包括麻刺感,烧灼感,麻木,嗜睡,语无伦次,和呼吸麻痹。

而DSP,NSP和ASP的症状更加不典型。

DSP一般表现为较轻微的胃肠道紊乱,如恶心、呕吐、腹泻、和腹痛并伴有寒战、头痛和发热。

NSP既有胃肠道症状又有神经症状,包括麻刺感和口唇、舌头、喉部麻木,肌肉痛,眩晕,冷热感觉颠倒,腹泻,和呕吐。

ASP表现为胃肠道紊乱(呕吐,腹泻,腹痛)和神经系统症状(辨物不清,记忆丧失,方向知觉的丧失,癫痫发作,昏迷)。

四、引起疾病的相关食物:所有的贝类(滤食性软体动物)都有潜在的毒性。

但是,PSP一般与贻贝(海虹)、蛤蜊、扇贝、和干贝有关;NSP与从佛罗里达海岸和墨西哥湾捕捞的贝类有关;DSP与贻贝(海虹)、牡蛎、和干贝有关,而ASP与贻贝(海虹)有关。

发病率:因为对贝类中毒的发生及其严重性没有比较好的统计学资料,所以没有办法得到这类疾病的真正发病率。

贝毒有哪些检验方法贝类毒素又称赤潮生物毒素,是由赤潮生物产生的一系列天然活性物质。

对其贝毒需要了解其检验工作,那么贝毒有哪些检验方法?给大家详细的讲解一下。

贝毒一共有4种检验方法,1、生物检测法二十世纪五十年代,小白鼠生物学方法被首先采用于测定PSP 和NSP的毒性。

该方法是经过一系列的前处理过程(针对水溶性或脂溶性的毒素),将确定为有毒性的部分按不同剂量注射到实验用纯品系的小白鼠腹腔内,观察小白鼠的中毒情况,通过半致死浓度等指标,将致死的鼠单位(Mu)换算成毒素含量。

小白鼠生物学检测法在未知贝毒的发现和研究过程中发挥了巨大作用,在化学方法没有建立以前,作为贝毒检测的常规方法而得到了非常广泛的应用,目前世界上大约有81%的国家采用该方法检测DSP 和PSP,对于NSP和ASP 的检测有的国家仍用该方法。

我国目前也采用该方法对贝毒实施检测。

但该方法存在着很多不足和缺陷,例如:仅能指出毒性的大小,无法确定毒素的组成和含量;所测得的毒性和小鼠的品系有关,可比性较差,必须进行标准毒素的校准才有可能相比;毒性测定结果的重复性差;毒性测试所需时间长;需要受过专门训练的操作人员;小鼠维持费用较高;对很多脂溶性毒素来说,过多的干扰基质很容易造成假阳性和假阴性;另外,由于动物保护主义的反对,越来越需要其他的方法来替代它。

2、免疫分析法免疫分析法,如ELISA (酶联免疫吸附检测)、RIA(放射免疫分析)、EIA (竞争性酶免疫分析) 以及S-PIA(固态免疫珠检测),是以抗原-抗体特异性反应原理为基础,将毒素作为抗原注射到兔子等实验动物体内使其产生专一性抗体,然后从其血清中提取抗体,用放射性或荧光物质进行标记,将提取的贝毒或贝类匀浆组织暴露于标记物中,通过检测抗血清-抗原混合物中放射性或荧光强度以测定样品中毒素含量的方法。

通常采用的方法为ELISA,酶联免疫方法便宜、快速,适合处理大批量样品,它不需要非常复杂和昂贵的设备,并能够实现自动化。

S h u i c h a n y u y e在海洋生物毒素中,贝类毒素的危害十分显著,贝类滤食海洋中产毒水藻,在不断积累后形成的毒素就是所谓的贝类毒素。

将中毒症状和藻原差异作为依据,可以将贝类毒素分为多个类型,分别为麻痹性贝类毒素、腹泻类贝类毒素、神经性贝类毒素等。

其中,麻痹类毒素发生频率最高,且危害性极强,因此对此项课题进行研究,具有十分重要的意义。

一、麻痹性贝类毒素的来源Meyer等人是最早记录麻痹性贝类毒素中毒事件的国外学者,他们发现患者均在中毒之前食用了贻贝,但却无法明确贻贝的毒性来源。

之后,相关领域学者将精力逐渐投入到了麻痹性贝类毒素来源研究之中,截止至今,大量研究结果表明,贻贝中麻痹性贝类毒素主要来源于海洋甲藻,如亚历山大藻属、巴哈马麦甲藻和链状裸甲藻等,另有一些研究结果表明,淡水蓝细菌同样是麻痹性贝类的毒素来源。

这些藻类所产生的毒素非常低,直接食用不会对人类造成过多的危害,但在被其他海洋生物食用后,这些毒素就会在这些生物体内不断积累,一旦这些生物被人类所食用,就会引发中毒症状。

此外,部分有毒甲藻孢囊也会携带大量的麻痹性贝类毒素,并且在毒性上远超过活体细胞。

二、麻痹性贝类毒素的形成研究本文会通过试验的方式,对麻痹性贝类毒素的形成规律进行研究,如下:1、材料①贻贝来源本次试验所选的样品数量为个,采集自旅顺口区铁山街道柏岚子海域,鲜品采集后快速转移到实验室。

②藻株来源藻株来源主要为无棣绿奇生物公司生产的高密度浓缩液,其主要成分为小球藻。

2、实验方法①贻贝养殖在贻贝被运到实验室后,使用人工海水对其进行冲洗,在清除表面泥沙和杂质的同时,将死亡和受损的贻贝剔除,然后把剩余的贻贝全部放置在玻璃缸中,使其正面朝上,个体之间相互独立,放置数量为。

在放置之前,还需将海水加入到玻璃缸之中,并保持水体的有效循环,通过制氧装置的使用,避免贻贝因缺氧而死亡。

考虑到贻贝对水温的要求较高,需使用加热棒将水温加热到24摄氏度,养殖时间暂定为天,在养殖期间,需要每天喂食小球藻,喂食量为贻贝1%组织干重细胞的生物量,确保贻贝能够获得生存物质,同时,将贻贝中可能含有的麻痹性贝类毒素消除。

导读:贝类毒素及其贝类毒素检测的研究,摘要:贝类中毒是由一些浮游藻类合成的多种毒素而引起的,这些藻类是贝类的食物,这些毒素在贝类中蓄积,通过生物测定、物理分析、免疫化学可测定贝类毒素,赤潮毒素对人类造成的危害事件日益增多,贝类毒素属于海洋天然高分子有机化合物,它的形成与海洋中有毒素藻类赤潮密切相关,经过生物积累和放大转化为有机毒素,即贝类毒素,因此开展对贝类毒素的研究对人类有重要意义,1贝类毒素贝类(南京财经大学食品科学与工程学院,江苏南京,210000)摘要:贝类中毒是由一些浮游藻类合成的多种毒素而引起的,这些藻类是贝类的食物,这些毒素在贝类中蓄积。

通过生物测定、物理分析、免疫化学可测定贝类毒素。

关键词:贝类;毒素;检测;藻类;毒理效应;化学分析。

Shellfish poison and shellfish toxin detection research(Nanjing University of Finance and Economics Institute of Food Science and Engineering,Nanjing 21000,Nanjing,China) Abstract: shellfish poisoning is by some planktonic algae synthesis of a variety of toxin and cause, these algae is shellfish food, the poison in the shellfish accumulation. Through the bioassay, physical analysis, immune chemical measurement shellfish poison.Keywords: Shellfish; Poison; Detection; Algae, Toxicological effect; Chemical analysis. 20世纪50年代以后,海洋赤潮频繁,赤潮毒素对人类造成的危害事件日益增多。

液相色谱-高分辨质谱测定贝类中虾夷扇贝毒素贝类中的虾夷扇贝毒素是一种存在于海产品中的天然毒素,可导致贝壳中毒。

为了确保贝类产品的食品安全,准确测定虾夷扇贝毒素的含量非常重要。

本文将介绍一种液相色谱-高分辨质谱(LC-HRMS)技术,该技术可用于测定贝类中虾夷扇贝毒素的含量。

液相色谱-高分辨质谱是一种结合了液相色谱和高分辨质谱的技术,可用于分离和鉴定样品中的化合物。

在测定虾夷扇贝毒素含量时,首先需要提取样品中的毒素。

提取方法可以选择使用甲醇或乙腈等有机溶剂,将样品加入溶剂中,超声处理一段时间,然后离心沉淀,取上层液体进行进一步分析。

提取得到的样品溶液可通过液相色谱进行分析。

液相色谱中使用的固定相通常是高效液相色谱柱,根据特定的条件,贝类毒素的化合物会被分离出来。

为了提高分离效果,可以使用多级梯度洗脱,调节流动相的pH值和溶剂的成分,以达到最佳分离结果。

在分离之后,需要使用高分辨质谱对分离出来的化合物进行鉴定和定量。

高分辨质谱通常使用电喷雾离子化技术(ESI)或大气压化学电离技术(APCI)来离子化样品。

离子化后的化合物会进入质谱仪中,通过质谱仪的检测器得到离子的质荷比。

根据不同的质荷比和质谱的计数,可以确定不同化合物的存在和含量。

液相色谱-高分辨质谱技术具有许多优点,如分离能力强、准确度高、前处理简单等。

该技术还可以同时测定多种毒素,节省了时间和资源。

在使用液相色谱-高分辨质谱技术测定贝类中虾夷扇贝毒素的含量时,需要注意以下几点。

选择合适的样品处理方法和提取方法。

不同的样品可能需要不同的处理方法,以获得最佳的提取效果。

选择合适的液相色谱柱和质谱仪器,以获得最佳的分离效果和检测灵敏度。

根据样品的特殊要求和法规,确定分析的准确性和准确度要求。

液相色谱-高分辨质谱是一种适用于贝类中虾夷扇贝毒素测定的有效技术。

它可以提供准确的定量结果,并可用于同时测定多种毒素。

通过合理的样品处理和分析条件选择,可以获得高质量的分析结果,确保贝类产品的食品安全。

贝类毒素的分离提取及其在前沿科技领域的应用贝类毒素是一种常见的海洋毒素,源自海洋中的藻类和珊瑚虫等生物体,常常会对人类和动物体系造成危害。

因此,对于贝类毒素的分离提取及其应用研究,不仅在生态环境、海洋食品安全以及养殖业方面有着重要的实用价值,还在生物医学和科学研究中有着不可替代的作用。

一、贝类毒素的分离提取贝类毒素的分离提取是海洋毒素研究中的核心问题之一。

此类毒素目前已发现的种类和杂质较多,而且基本上都是高分子化合物,难以采用一般的化学分离方法进行分离纯化。

为了得到高纯度和高活性的毒素样品,需要采用多种结构与物性不同的方法,如超滤、离子交换、亲和层析、凝胶渗透、高效液相色谱以及等电聚焦等。

其中,高效液相色谱是一种最常用的分离提取方法,其优点是可分离并快速确定一些低浓度的毒素成分。

二、贝类毒素的应用研究贝类毒素的分离提取不仅在海洋生态环境、食品安全、养殖业等方面有着广泛的应用价值,同时在生物医学和科学研究中,也有着重要的应用前景。

1. 生态环境领域贝类毒素的分离提取在生态环境领域中的应用主要是对海洋环境质量的评估和管理。

通过对自然海水中的毒素含量进行监测,对海洋生态环境进行评价,并及时采取相应的环保措施,减缓或避免毒素污染对生态环境的损害。

2. 食品安全领域贝类毒素的分离提取在食品安全领域中的应用主要是对贝类致命中毒症的研究和控制。

通过对贝类中毒素含量进行定量分析和安全指标的制定,减少贝类毒素对海产品和人类健康的影响,提高海产品的安全性。

3. 养殖业领域贝类毒素的分离提取在养殖业领域中的应用主要是对贝类毒素污染的预防和控制。

通过对贝类毒素污染程度进行监测和预警,预测产生毒素的状况,减少毒素污染对养殖业的影响和损失,保障贝类养殖业的安全和发展。

4. 生物医学领域贝类毒素的分离提取在生物医学领域中的应用主要是研究其对神经、肝脏、心血管、肿瘤等疾病的影响机制和治疗。

通过对毒素的功能特性进行研究,开发有效的治疗工具,为人类疾病的治疗提供新的思路和途径。

贝毒对人体有哪些危害

贝毒是食用海鲜最常见的一种毒素,相信在沿海生活的人群对这种毒素还是很了解的,一旦出现贝毒还是要采取急救措施,那么贝毒对人体有哪些危害?

目前在海产品中发现的某些毒素是地球上毒害最严重的物质。

有些是耐高温的,不是普通的烹饪可以完全去除的。

这些毒素通常不会影响到鱼的外观、气味及口味,所以其毒性更具有隐蔽性。

应特别注意的一类海产品是软体贝类,它们经常含有贝类毒素。

贝类毒素主要包括麻痹性毒素(PSP)、腹泻性毒素(DSP)、神经贝类毒素(NSP)、健忘性贝类毒素(ASP)。

这些毒素的一个共同点是它们不是由贝类自身产生的,而是海洋微生物产生的毒素在贝类体内富集并达到较高的水平。

人食用这些含毒素的贝类会引起神经麻痹、气喘、呼吸困难等中毒症状。

由于贝类毒素危害具有突发性和广泛性,且毒性大、反应快,无适宜的解毒药,给防治带来许多困难。

贝类一旦染上毒素,其自身排除毒素需要很长时间,有些贝类甚至需要3年所以食用海产贝类一定要人为排毒后再高温蒸煮或油炸后才能食用。

贝毒对人体造成的危害还是有很多的,上述等都是贝毒对人体造成的危害,所以说要多加了解,通过不仅可以了解上述等海洋灾害小知识,还可以掌握人中贝毒后如何急救等办法。

AZA1,azaspiracid-1,CRM-AZA3,原多甲藻酸贝类毒素,腹泻性贝毒,DSP贝类毒素的一种,属于原多甲藻酸(Azaspir acids)组。

1996年2月被首次分离出,生物起源尚无明确定论。

为脂溶性聚醚化合物。

毒性比较稳定,常规的烹饪和加工处理无法去除。

检测方法为小鼠生物测定法和高效液相色谱法。

AZA1是最常见的类型,在贝体内毒素组成中所占比例最高。

AZA2和AZA3分别是AZA1的8-甲基和22-脱甲基衍生物,在有毒贝类中也比较常见,同时也存在于浮游植物样品中。

AZA4和AZA5是AZA3的3-羟基和23-羟基衍生物,在贝类体内含量很少。

AZA6是AZA1的空间异构体,AZA7-10 是AZA1 的羟基化衍生物,AZA11 是AZA2 的羟基化衍生物,这几种衍生物在贝类体内也有发现,但含量非常少。

推测AZA4、AZA5、AZA7、AZA8、AZA9和AZA10可能是贝类体内生物转化的产物Azaspiracid was first discovered in Ireland in 1995 after a human intoxication event linked to the consumption of shellfish [1] and has since been observed in wide areas of West and Northwest Europe [2,3]. Azaspiracid-1 AZA1) is a marine biotoxin possessing unique spiro assemblies with both carboxyl and amine moieties [4,5]. The marine dinoflagellate Protoperidinium crassipes has been implicated in production of azaspiracids [6]. Recent toxicological studies indicate that AZA1 poses a significant threat to consumers. Intoxication symptoms can include nausea, stomach cramps, headache, vomiting and diarrhea. Long-term studies indicate a possible carcinogenicity and tumor promoting abilities [7-8]. The maximum permissible level of AZA1 and some of analogues and metabolites in shellfish in the EU according to the directive EEC/225/2002 implementing the legislation EU/95/492 is currently 0.16 mg/kg in whole tissue.CRM-AZA1 is designed for use as an instrument calibration solution to aid the analyst in the determination of AZA1 in plankton and shellfish samples. Each ampoule contains approximately 0.5 mL of solution with 1.47 ± 0.08 μmol/L AZA1 in methanol.Azaspiracid (AZA1)Molecular Formula: C47H71NO12Formular Molecular Weight:842.1Monoisotopic Mass: 841.4976CAS Registry No.: 214899-21-5。

贝类毒素专业:食品营养与检测1331 姓名:温悦言学号:25摘要:贝类是人类动物性蛋白质食品的来源之一。

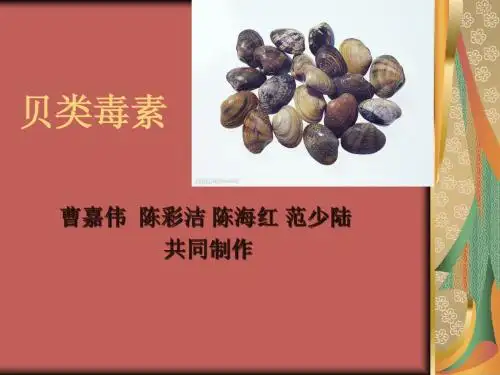

贝类的种类很多,至今已有几十万种,但目前已知可食用的贝类只有28种,大多数贝类均含有一定数量的有毒物质。

实际上,贝类自身并不产生毒物,但是当它们通过食物链摄取海藻或与藻类共生时就变得有毒,足以引起食物中毒。

尤其是在赤潮发生的时候,贝类处在赤潮区域时,会摄取更多的有毒藻类,易将更多的毒素富集于体内。

因此,贝类有毒,使用须谨慎。

关键词:麻痹性贝类毒素,腹泻性贝类毒素引言:贝类毒素是海洋毒素中危害较大者之一,包括了麻痹性贝类毒素(PSP)、腹泻性贝类毒素(DSP)、神经性贝类毒素(NSP)和健忘性贝类毒素(ASP)。

贝类毒素危害具有突发性和广泛性,由于其毒性大、反省快、没有适合的解毒剂,给防治带来了许许多多的困难。

1.1 麻痹性贝类毒素麻痹性贝类毒素(PSP)来源于赤潮中的有毒藻类。

赤潮一般分为有毒赤潮和无毒赤潮,已知中国沿岸海域中能引起赤潮的生物有260余种,其中能产生赤潮毒素的就有78种,与有毒赤潮相关的赤潮藻毒素(贝毒素)主要有麻痹性贝毒(PSP)、腹泻性贝毒(DSP)、神经性贝毒(NSP)、记忆丧失性贝毒(ASP)和雪卡毒素五大类。

其中,PSP被公认为对公众健康危害最严重。

有资料报道1972年至1982年日本中毒患者达1192人,1981年西班牙有5000人中毒,1983年菲律宾300人中毒,并有21人死亡,几乎全球沿海地带都有过PSP中毒致死的报道[1]。

麻痹性贝类毒素的毒性与河豚毒素相当,它由20多种结构不同的甲藻产生的毒素组成,这些甲藻即可在热带水域又可在温带水域生长。

这种毒素溶于水且对酸稳定,在碱性条件下易分解失活;对热也稳定,一般加热不会使其毒性失效。

PSP是一类剧毒的含氯杂化有机化合物,根据基团的相似性,可分为三类:氨甲酰基类毒素(carbamoyl toxin)、氨甲酰基)N)磺基类毒素(N)sulfo carbamoyl toxin)、去氨甲酰基类毒素(decarbamoyl toxin)。

DB32/T1710—2011海水贝类毒素采样检验技术规范1范围本标准规定了海水贝类毒素(腹泻性贝类毒素Diarrhetic shellfish posion、麻痹性贝类毒素Paralytic shellfish posion、记忆丧失性贝类毒素Amnesic shellfish posion)采样、监测、检验等要求。

2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本部分。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本部分。

GB17378海洋监测规范GB18406.4农产品安全质量·无公害水产品安全要求GB2733鲜、冻动物性水产品标准GB/T5009.198记忆丧失性贝类毒素软骨藻酸测定方法GB/T5009.212贝类中腹泻性贝类毒素的测定GB/T5009.213贝类中麻痹性贝类毒素的测定SC/T3016水产品抽样方法3贝类样品的采集3.1采样站位选择采样站点应设在近岸海域,考虑潮间带生物特性,取样时兼顾高潮区、中潮区和低潮区。

3.2监测点选择监测点的位置选择应远离污染源。

3.3采样时间与数量每季至少取样1次。

5~8月份贝类食物中毒高发时节,尽量逐月实施监测。

遇赤潮或其他突发污染事件应实时连续监测。

每次每个站位取样数不少于5份,每份样品去壳贝肉量400g以上。

3.4样品选择原则3.4.1以滩涂常见贝类、经济贝类为主。

3.4.2样品大小、重量适中,以便有足够可供分析肉质。

3.4.3有一定的生活周期,确定是可被人类直接食用或作为食物链被人类间接食用的海洋贝类生物。

3.4.4为本海域及邻近周边引发贝毒素中毒的常见贝类品种。

3.5采样记录采样记录内容包括采样日期、滩涂站点、滩涂特征、采集的贝类品种、规格、数量、记录人等。