如何撰写高质量的流行病学研究论文第二讲+分子流行病学研究报告规范——STROBE-ME介绍

- 格式:pdf

- 大小:435.19 KB

- 文档页数:6

重大公共卫生事件的分子流行病学研究随着现代社会的发展,人类面临的公共卫生事件也越来越多,其中包括自然灾害、新兴传染病等。

在这些事件中,分子流行病学研究起着至关重要的作用。

本文将介绍分子流行病学在重大公共卫生事件中的应用和挑战。

一、什么是分子流行病学?传统的流行病学研究主要是通过人口学方法分析人群中的传染病发病率和死亡率,以及病因学方法研究疾病的病因和传播途径。

而分子流行病学则是基于分子生物学和遗传学的新兴领域,将分子数据(例如DNA序列、RNA序列等)与流行病学数据结合起来,以此来研究疾病的起源和传播途径。

二、应用在重大公共卫生事件中,分子流行病学有着广泛的应用。

以下是几个例子:1、新兴传染病的溯源研究通过对病原体的基因序列进行测序和分析,分子流行病学能够揭示传染病的起源和演化历史,例如SARS-CoV、埃博拉病毒、寨卡病毒等都有过被研究的案例。

分子流行病学的研究结果可以帮助公共卫生部门更加有效地制定防疫措施,预防和控制疾病的传播。

2、疫区的追踪和监测分子流行病学的研究也能够追踪和监测疫区的流行病学状况。

例如在非洲爆发埃博拉病毒疫情时,研究人员使用基因测序技术对病毒进行了研究,以确定不同地区的病毒株之间的遗传关系,这有助于了解病毒的传播路线和病毒株的变化,从而更好地预测病情发展趋势,并及时制定防疫和救治方案。

3、疫苗的研究和开发分子流行病学能够帮助研究人员进行疫苗研究和开发。

通过对病原体的基因序列分析,研究人员能够识别出一些主要的抗原,开发出相应的疫苗。

例如,通过分析流感病毒基因的变异,科学家们能够了解不同季节和地区的流感病毒变化,从而开发出更适合的疫苗。

三、挑战分子流行病学研究面临着一些挑战,包括:1、数据量的问题分子流行病学的研究需要大量的分子数据,例如DNA序列、RNA序列等,这对现有数据分析和存储系统提出了极高的要求。

此外,分子数据通常具有高维和复杂性,对数据存储和解析技术提出了更高的要求。

重要传染病的分子流行病学研究传染病是一个威胁人类健康的公共卫生问题。

其中,一些重要的传染病例如感冒、肺结核、艾滋病、登革热、流感等,对公共卫生系统和社会经济稳定都具有重要意义。

随着科技的发展,人们对这些传染性疾病的认识也不断地改变。

其中比较重要的一个方面就是分子流行病学研究。

一、何为分子流行病学分子流行病学是研究某种传染病的有效方法。

它集合了传染病的传统流行病学和分子遗传学的方法,使得人们能够研究传染病的流行情况,找出其病因,分析其传播方式,了解它的致病机制,同时对其预防和控制方案提出更为科学的建议。

分子流行病学研究方法主要是通过分析病原体(例如病毒、细菌)的基因组,来了解它们的发展演变历程,建立传染病的树状图,并进一步探究其与宿主之间的关系。

而这可以通过基因测序、群体遗传学和进化地图等方式来实现。

二、分子流行病学在重要传染病中的应用1. 流感流感是一种非常常见的传染病之一,它的病原体是流感病毒。

现在科学家们通过分子流行病学的研究手段,已经能够准确地对各种流感病毒进行DNA测序分析,并且能够快速判断病毒株是否会导致流感的爆发,预测病毒的产生与演化趋势,为世界卫生组织提供相应的流感疫情数据。

2. 肺结核肺结核是一种由分枝杆菌引起的传染病。

通过分子流行病学的方式,科学家可以通过DNA分析确认病原体的类型,同时对病原体的传播和分布进行深入探究,进一步揭示其遗传变异规律和传染机制,发现新的耐药机制,为医学科研和临床应用提供支持和依据。

3. 艾滋病艾滋病是目前公共卫生领域中最重要的传染病之一,它的病原体是人体免疫缺陷病毒(HIV)。

通过分子流行病学手段,科学家们可以让我们更好地了解艾滋病病毒的演变进程,确定其传播和传染路径以及病毒和感染的相关性,进一步找到治疗方法,推进艾滋病的预防和治疗。

三、总结与展望分子流行病学研究为现代公共卫生和医学科学研究带来了革命性的变化。

它使我们能够更好地了解一些重要传染病的遗传特征和发展演变趋势,贡献自己的力量,推动传染病的防治和控制,进一步支持国家健康事业的发展与进步,构建“健康中国”建设的框架,为人类的健康保障和可持续发展作出更大的贡献。

流行病学专题报告范文流行病学专题报告范文引言:流行病学是一门研究疾病在人群中传播和影响的学科,它对我们了解疾病的发生、传播和控制具有重要意义。

本文将从深度和广度两个维度对流行病学进行全面评估,并根据此评估,撰写一篇有价值的专题报告。

我们将从简到繁,由浅入深地探讨流行病学的主题,以帮助读者更深入地理解这一领域。

第一部分:流行病学的定义与范围1.1 流行病学的概念和定义流行病学是研究人群中疾病分布、影响因素、传播规律和控制策略的学科。

它通过收集和分析大量的流行病学数据,来推断疾病的风险因素、发病机制和防控措施。

1.2 流行病学的范畴流行病学研究的范畴包括流行病学调查、疫情监测、风险评估、预防控制和干预措施等。

它广泛应用于各种疾病,如传染病、慢性病、癌症、心血管疾病等。

第二部分:流行病学研究的基本原理与方法2.1 流行病学研究的基本原理流行病学研究基于以下三个基本原理:人群性、比较性和定量性。

这意味着研究对象是人群、通过比较分析来界定病因和控制因素、利用统计学方法进行定量分析。

2.2 流行病学研究的主要方法流行病学研究主要包括横断面研究、纵向研究、病例对照研究、队列研究和实验研究等。

每种方法都有其优势和限制,选择适当的方法取决于研究问题和资源可行性。

第三部分:流行病学的应用与意义3.1 流行病学的应用领域流行病学广泛应用于疾病监测、疾病预防控制和公共卫生决策等领域。

它帮助我们了解疾病的传播途径和风险因素,为疾病的预防和控制提供科学依据。

3.2 流行病学的意义和贡献流行病学的意义在于帮助我们认识和预测疾病的发展趋势,为公众提供疾病预防和控制的建议。

通过流行病学研究,我们可以制定有效的公共卫生措施,降低疾病的发病率和死亡率。

第四部分:个人观点和理解在我看来,流行病学是一门非常重要的学科,它能够深入研究疾病的发生和传播规律,为疾病的预防和控制提供科学依据。

随着社会的进步和技术的发展,流行病学研究将在公共卫生领域发挥越来越重要的作用。

肺结核的分子流行病学研究肺结核是一种由结核分枝杆菌引起的传染病,它主要通过空气传播。

肺结核在全球范围内都是一种重要的公共卫生问题,每年有数百万人被感染,特别是在一些发展中国家中,肺结核的疫情非常严重。

其中,印度、中国和南非等国家的肺结核发病率尤其高。

因此,肺结核的流行病学研究一直是全球公共卫生领域的热点问题之一。

随着分子生物学和遗传学技术的发展,分子流行病学成为了研究肺结核流行病学的一个新的方向。

分子流行病学研究主要是通过对结核分枝杆菌的遗传物质进行分析,研究肺结核的来源、扩散、传播和演化等方面的问题。

在此基础上,可以制定更精准的预防和控制策略,减少肺结核的发生和传播。

肺结核的分子流行病学研究主要包括以下三个方面:一、源头溯源研究通过对不同地区和时间的结核分枝杆菌进行分析,可以了解它们的来源和演化变化。

这种研究方法有助于对疫情进行追踪和预测,制定针对性更强的预防和控制策略,提高防控效果。

例如,研究表明,中国南方的多株结核分枝杆菌与欧洲流行株较为相似,与北方株相比,其为欧洲流行株的概率更高。

这表明南方有较高的外源性结核感染风险。

二、扩散传播途径研究通过对结核分枝杆菌的遗传学特征和表型特征的分析,可以了解它们之间的相互关系,从而判断结核分枝杆菌在社区或人群间的传播途径和路径。

例如,在伦敦的肺结核疫情研究中,结构分析技术揭示了该极端疫情分开的两个传染源及其引起的整个疫情流行,表明该疫情受到相对接触的影响。

三、响应防控策略研究分子流行病学研究不仅可以提供更准确的疫情信息和传播信息,还可以为预防和控制策略的制定和实施提供科学依据。

例如,研究表明,流行株的流行范围更广,病原体代谢活性更佳,腺苷酸去氧核糖酶(rpsL)基因发生突变,可能与多药耐药有关。

对流行株的监测和筛选,可以减少多药耐药分支的产生和传播。

尽管分子流行病学研究已经成为研究肺结核流行病学的重要手段之一,但它也存在一些局限性。

例如,它需要昂贵的设备和专业知识,限制了它的普及和应用。

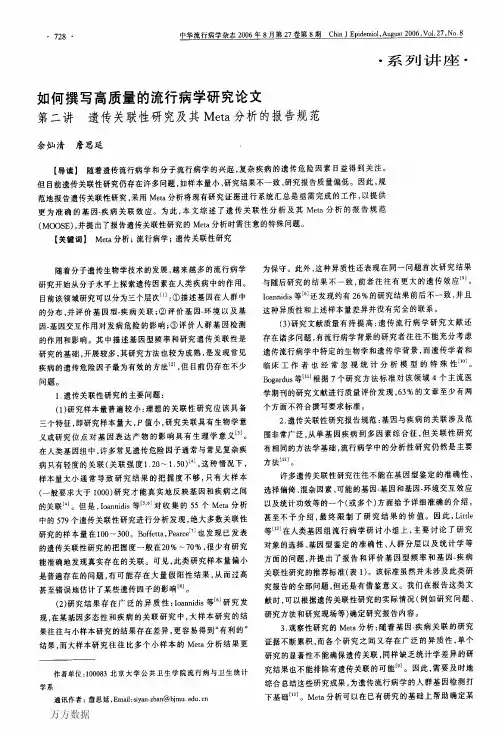

・728・主堡煎堡瘟堂苤查!!!!至!旦箜!!鲞箜!塑垦垫也』堡£ii!坐i!!!垒墨g!壁!!!!!y!!:;!!盟!:!如何撰写高质量的流行病学研究论文第二讲遗传关联性研究及其Meta分析的报告规范余灿清詹思延・系列讲座・【导读】随着遗传流行病学和分子流行病学的兴起,复杂疾病的遗传危险因素日益得到关注。

但目前遗传关联性研究仍存在许多问题,如样本量小、研究结果不一致、研究报告质量偏低。

因此,规范地报告遗传关联性研究,采用Meta分析将现有研究证据进行系统汇总是亟需完成的工作,以提供更为准确的基因一疾病关联效应。

为此,本文综述了遗传关联性分析及其Meta分析的报告规范(M00SE),并提出了报告遗传关联性研究的Meta分析时需注意的特殊问题。

【关键词】Meta分析;流行病学;遗传关联性研究随着分子遗传生物学技术的发展,越来越多的流行病学研究开始从分子水平上探索遗传因素在人类疾病中的作用。

目前该领域研究可以分为三个层次u1:①描述基因在人群中的分布,并评价基因型一疾病关联;②评价基因一环境以及基因一基因,交互作用对发病危险的影响;③评价人群基因检测的作用和影响。

其中描述基因型频率和研究遗传关联性是研究的基础,开展较多,其研究方法也较为成熟,是发现常见疾病的遗传危险因子最为有效的方法幢1,但目前仍存在不少问题。

1.遗传关联性研究的主要问题:(1)研究样本量普遍较小:理想的关联性研究应该具备三个特征,即研究样本量大,P值小,研究关联具有生物学意义或研究位点对基因表达产物的影响具有生理学意义∞1。

在人类基因组中,许多常见遗传危险因子通常与常见复杂疾病只有轻度的关联(关联强度1.20~1.50)¨1,这种情况下,样本量太小通常导致研究结果的把握度不够,只有大样本(一般要求大于1000)研究才能真实地反映基因和疾病之间的关联¨J。

但是,Ioannidis等¨’6。

对收集的55个Meta分析中的579个遗传关联性研究进行分析发现,绝大多数关联性研究的样本量在100~300。

万方数据 万方数据 万方数据如何撰写高质量的流行病学研究论文第一讲观察性流行病学研究报告规范--STROBE介绍作者:王波, 詹思延作者单位:100083,北京大学医学部公共卫生学院流行病与卫生统计学系刊名:中华流行病学杂志英文刊名:CHINESE JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY年,卷(期):2006,27(6)被引用次数:6次参考文献(11条)1.History of STROBE2.IEA European Federation Good Epidemiological Practice (GEP):proper conduct in epidemiological research3.Ottenbacher KJ Quantitative evaluation of multiplicity in epidemiology and public health research [外文期刊] 19984.Erik von E;Matthias E The scandal of poor epidemiological research.Reporting guidelines are needed for observational epidemiology[外文期刊] 2004(7471)5.Pocock SJ;Collier TJ;Dandreo KJ Issues in the reporting of epidemiological studies:a survey of recent practice[外文期刊] 2004(7471)6.Olson SH Reported participation in case-control studies:changes over time[外文期刊] 20017.Olson SH;Voigt LF;Begg CB Reporting participation in casecontrol studies[外文期刊] 2002(2)8.Slattery ML;Edwards SL;Caan BJ Response rates among control subjects in case-control studies[外文期刊] 1995(05)9.Wacholder S Design issues in case control studies 1995(04)10.Olson SH;Voigt LF;Begg CB Reporting participation in casecontrol studies[外文期刊] 2002(2)11.Maria B;Carsten H;Oliver R Critical reading of epidemiological papers 2001(11)本文读者也读过(10条)1.罗晓敏.詹思延如何撰写高质量的流行病学研究论文第六讲非随机对照试验研究报告规范——TREND介绍[期刊论文]-中华流行病学杂志2007,28(4)2.王波.詹思延如何撰写高质量的流行病学研究论文第五讲 整群随机对照试验的报告规范——CONSORT扩展声明[期刊论文]-中华流行病学杂志2007,28(2)3.余灿清.詹思延如何撰写高质量的流行病学研究论文第二讲遗传关联性研究及其Meta分析的报告规范[期刊论文]-中华流行病学杂志2006,27(8)4.王波.詹思延如何撰写高质量的流行病学研究论文第四讲随机平行对照试验报告规范——CONSORT介绍[期刊论文]-中华流行病学杂志2006,27(12)5.朱成斌.詹思延如何撰写高质量的流行病学研究论文 第八讲 非劣效性和等效性随机对照试验的报告规范——CONSORT声明的扩展[期刊论文]-中华流行病学杂志2007,28(8)6.詹思延第三讲:如何报告观察性流行病学研究——国际报告规范STROBE解读[期刊论文]-中国循证儿科杂志2010,5(3)7.王波.詹思延如何撰写高质量的流行病学研究论文第三讲诊断试验准确性研究的报告规范——STARD介绍[期刊论文]-中华流行病学杂志2006,27(10)8.张婷.梁瑞英.吕筠.曹卫华.李立明近年来《中华流行病学杂志》上发表的横断面研究报告完整性评价[期刊论文]-中华流行病学杂志2009,30(1)9.夏愔愔.詹思延如何撰写高质量的流行病学研究论文第七讲随机对照试验Meta分析的报告规范——QUOROM介绍[期刊论文]-中华流行病学杂志2007,28(6)10.本刊近期连载"如何撰写高质量的流行病学研究论文"系列讲座[期刊论文]-中华流行病学杂志2006,27(5)引证文献(6条)1.詹思延第三讲:如何报告观察性流行病学研究——国际报告规范STROBE解读[期刊论文]-中国循证儿科杂志2010(3)2.吕晓珍.詹思延第四讲:病例对照研究[期刊论文]-中国循证儿科杂志 2009(5)3.刘清海.方积乾.甘章平.朱佩玲.常湘珍RCT论文统计学报告自查清单与报告指南的应用与评价[期刊论文]-中国科技期刊研究 2009(6)4.夏愔愔.詹思延第三讲:队列研究[期刊论文]-中国循证儿科杂志 2009(4)5.宋青.刘韫宁.郭秀花.王玮.闫宇翔.杨兴华.张普洪探讨代谢综合征中血压组分异常的影响因素[期刊论文]-首都医科大学学报 2009(4)6.张婷.梁瑞英.吕筠.曹卫华.李立明近年来《中华流行病学杂志》上发表的横断面研究报告完整性评价[期刊论文]-中华流行病学杂志 2009(1)本文链接:/Periodical_zhlxbx200606020.aspx。

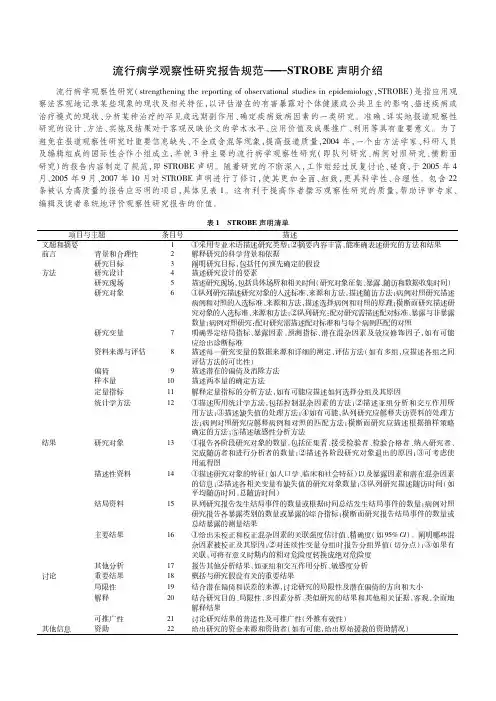

流行病学观察性研究报告规范———STROBE声明介绍 流行病学观察性研究(strengtheningthereportingofobservationalstudiesinepidemiology,STROBE)是指应用观察法客观地记录某些现象的现状及相关特征,以评估潜在的有害暴露对个体健康或公共卫生的影响、描述疾病或治疗模式的现状、分析某种治疗的罕见或远期副作用、确定疾病致病因素的一类研究。

准确、详实地报道观察性研究的设计、方法、实施及结果对于客观反映论文的学术水平、应用价值及成果推广、利用等具有重要意义。

为了避免在报道观察性研究时重要信息缺失、不全或含混等现象,提高报道质量,2004年,一个由方法学家、科研人员及编辑组成的国际性合作小组成立,并就3种主要的流行病学观察性研究(即队列研究、病例对照研究、横断面研究)的报告内容制定了规范,即STROBE声明。

随着研究的不断深入,工作组经过反复讨论、磋商,于2005年4月、2005年9月、2007年10月对STROBE声明进行了修订,使其更加全面、细致,更具科学性、合理性。

包含22条被认为高质量的报告应写明的项目,具体见表1。

这有利于提高作者撰写观察性研究的质量,帮助评审专家、编辑及读者系统地评价观察性研究报告的价值。

表1 STROBE声明清单条目号描述 项目与主题 文题和摘要1①采用专业术语描述研究类型;②摘要内容丰富,能准确表述研究的方法和结果前言背景和合理性2解释研究的科学背景和依据研究目标3阐明研究目标,包括任何预先确定的假设方法研究设计4描述研究设计的要素研究现场5描述研究现场,包括具体场所和相关时间(研究对象征集、暴露、随访和数据收集时间)研究对象6①队列研究描述研究对象的入选标准、来源和方法,描述随访方法;病例对照研究描述病例和对照的入选标准、来源和方法,描述选择病例和对照的原理;横断面研究描述研究对象的入选标准、来源和方法;②队列研究:配对研究需描述配对标准、暴露与非暴露数量;病例对照研究:配对研究需描述配对标准和与每个病例匹配的对照研究变量7明确界定结局指标、暴露因素、预测指标、潜在混杂因素及效应修饰因子,如有可能应给出诊断标准资料来源与评估8描述每一研究变量的数据来源和详细的测定、评估方法(如有多组,应描述各组之间评估方法的可比性)偏倚9描述潜在的偏倚及消除方法样本量10描述两本量的确定方法定量指标11解释定量指标的分析方法,如有可能应描述如何选择分组及其原因统计学方法12①描述所用统计学方法,包括控制混杂因素的方法;②描述亚组分析和交互作用所用方法;③描述缺失值的处理方法;④如有可能,队列研究应解释失访资料的处理方法;病例对照研究应解释病例和对照的匹配方法;横断面研究应描述根据抽样策略确定的方法;⑤描述敏感性分析方法结果研究对象13①报告各阶段研究对象的数量,包括征集着、接受检验者、检验合格者、纳入研究者、完成随访者和进行分析者的数量;②描述各阶段研究对象退出的原因;③可考虑使用流程图描述性资料14①描述研究对象的特征(如人口学、临床和社会特征)以及暴露因素和潜在混杂因素的信息;②描述各相关变量有缺失值的研究对象数量;③队列研究描述随访时间(如平均随访时间、总随访时间)结局资料15队列研究报告发生结局事件的数量或根据时间总结发生结局事件的数量;病例对照研究报告各暴露类别的数量或暴露的综合指标;横断面研究报告结局事件的数量或总结暴露的测量结果主要结果16①给出未校正和校正混杂因素的关联强度估计值、精确度(如95%CI)。

传染病的分子流行病学研究方法传染病一直是全球公共卫生领域的重要问题,其流行和控制牵动着人们的心。

为了更好地了解传染病的发生规律和传播方式,分子流行病学成为近年来备受关注的研究领域。

本文将介绍传染病的分子流行病学研究方法,以期为相关领域的研究人员提供参考和借鉴。

一、序言传染病是由病原微生物感染人体而引起的疾病,如病毒、细菌、真菌等。

传染病的传播途径多样,包括空气传播、飞沫传播、食物水源传播等,导致病情迅速蔓延。

为了有效控制传染病的流行,传染病的分子流行病学研究显得尤为重要。

二、基因组测序基因组测序是分子流行病学中的重要工具,通过对病原微生物基因组的测序和分析,可以揭示其传播途径和演化过程。

近年来,随着高通量测序技术的快速发展,基因组测序在传染病研究中得到了广泛应用。

通过基因组测序,不仅可以准确识别病原微生物的亚型和变异株,还可以研究其耐药性和毒力因子,为制定精准防控策略提供重要参考。

三、传播链追踪传播链追踪是分子流行病学的核心技术之一,通过对患者样本和流行病学数据的分析,揭示传染病在人群中的传播路径和关联关系。

传播链追踪可以帮助研究人员及时发现传染病的传播源和传播途径,为采取有效的隔离和检疫措施提供科学依据,有效遏制传染病的蔓延。

四、群体遗传学分析群体遗传学分析是传染病分子流行病学的重要手段之一,通过对人群基因组的研究,揭示传染病的易感性和抵抗性基因,及其在不同人群中的分布差异。

群体遗传学分析可以帮助研究人员了解传染病的遗传基础,为个体化防控和治疗提供科学依据,提高传染病的治疗效果和预防效果。

五、机器学习与人工智能随着人工智能技术的快速发展,传染病的分子流行病学研究也迎来了新的机遇。

机器学习和人工智能技术可以在大数据分析和模式识别中发挥重要作用,通过对传染病数据进行深度学习和模型训练,实现对传染病的预测和预警。

机器学习与人工智能的应用,将为传染病的防控工作提供更精准和高效的支持。

六、结语传染病的分子流行病学研究方法包括基因组测序、传播链追踪、群体遗传学分析和机器学习与人工智能等多个方面,这些方法的综合应用将推动传染病研究的发展,为传染病的防控和治疗提供更科学的支持。

流行病学总结报告范文流行病学报告总结本报告对某特定地区的流行病学调查进行了总结,旨在评估该地区某种疾病的流行情况,为相关决策提供支持。

以下是针对该研究的总结:1. 背景信息本研究所涉及的地区为某特定地区,该地区的人口众多,社会经济发展水平较高。

该地区近期发生了一种疾病的爆发状况,引起了广泛关注。

2. 研究设计与方法本研究采用了横断面调查设计,通过随机抽样方法选取该地区的居民作为研究对象。

数据采集主要通过面对面访谈和问卷调查的形式进行,收集了个人基本信息、生活习惯、疾病症状等相关资料。

数据收集之后,经过整理、清洗和分析处理,得出了以下结论。

3. 流行病学指标根据研究结果,我们得出了以下的流行病学指标:- 疾病的患病率:通过对样本调查数据的分析,我们发现该地区疾病X的患病率为10%。

该患病率较高,意味着该地区存在较高的疾病风险。

- 性别与年龄的差异:进一步分析数据,我们发现该疾病在男性和女性中的患病率存在差异。

男性的患病率为12%,女性的患病率为8%,这可能与生理差异、行为习惯以及社会角色等因素有关。

此外,年龄方面,我们发现45岁以上的年龄组患病率相对较高,为15%。

- 地理分布差异:将该地区按行政区划分为若干个区域,我们发现疾病X的患病率在不同区域之间存在一定的差异。

其中A区患病率最高,达到了18%;B区和C区的患病率相对较低,分别为9%和7%。

这表明该疾病在不同的地理区域中存在差异性。

4. 影响因素分析除了疾病的流行病学指标,我们还对该疾病的可能影响因素进行了分析。

- 生活习惯:对调查数据进行分析,我们发现该疾病的患病率与吸烟、饮酒以及不健康饮食等生活习惯存在关联。

吸烟和饮酒者的患病率相对较高,分别为14%和12%。

- 性别与年龄:如前所述,男性和年龄较大的人群患病率较高,这与其生理特点和行为习惯有关。

- 社会经济因素:研究发现,社会经济条件较好的人群,如高收入、高学历等,患病率相对较低。

5. 结论与建议本研究的结果表明该地区存在一种疾病X的较高患病率,并且该患病率在不同性别、年龄和地域上存在差异。

流行病学专题报告范文摘要:一、引言1.背景介绍2.报告目的二、方法1.研究设计2.数据来源3.数据分析方法三、结果1.流行病学特征2.疾病分布3.风险因素四、讨论1.结果解释2.与现有研究对比3.公共卫生意义五、结论1.研究贡献2.局限性3.未来研究方向六、致谢1.基金支持2.合作机构与个人正文:一、引言随着全球公共卫生事件的频发,流行病学研究越来越受到广泛关注。

本报告旨在总结近年来我国流行病学领域的研究成果,为相关政策制定和疾病防控提供科学依据。

本报告所涉及的疾病包括各类传染病、慢性非传染性疾病以及突发公共卫生事件等。

二、方法本报告采用系统综述的方法,对我国近五年发表的流行病学相关论文进行检索、筛选和分析。

数据来源于国内外权威数据库,如CNKI、Web of Science等。

通过梳理文献,归纳总结各类疾病的流行病学特征、分布规律以及风险因素。

三、结果1.流行病学特征:根据文献分析,我国各类疾病的流行病学特征如下:(1)传染病:病毒性肝炎、结核病、艾滋病等传染病的发病率呈下降趋势;(2)慢性非传染性疾病:心血管疾病、肿瘤、糖尿病等慢性病的发病率逐年上升;(3)突发公共卫生事件:近年来,自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发公共卫生事件的频次和影响范围呈上升趋势。

2.疾病分布:疾病分布呈现地区性、年龄性、性别性等特点。

例如,传染病在边远地区、城乡结合部和高海拔地区发病率较高;慢性病在城市居民中发病率较高;突发公共卫生事件在不同地区、年龄和性别间的分布差异较大。

3.风险因素:研究发现,不良生活习惯、环境污染、社会心理因素等是影响我国居民健康状况的重要风险因素。

四、讨论1.结果解释:本报告的结果揭示了我国当前疾病谱的变化趋势,以及各类疾病在地区、年龄、性别等方面的分布特点。

此外,还发现了不良生活习惯、环境污染等风险因素对居民健康状况的影响。

2.与现有研究对比:本报告的结果与国内外其他流行病学研究相一致,证实了我国疾病谱的变化趋势。

流行病学中的流行病学调查报告撰写流行病学调查报告是流行病学研究中重要的成果之一,通过对流行病学调查数据的准确收集和综合分析,为公共卫生政策制定和疾病控制提供科学依据。

本文将介绍流行病学调查报告的撰写步骤以及相关注意事项。

一、引言流行病学调查报告的引言部分需要简要介绍调查目的、背景和重要性,并说明本次调查的研究问题和目标。

同时,引言还应该概述调查方法和数据来源。

二、方法在流行病学调查报告中,方法部分需要详细描述调查设计、人群样本和数据采集方式。

具体包括以下几个方面的内容:1. 调查设计:说明采用的研究设计类型,例如横断面研究、队列研究或实验设计等。

同时要描述调查的时间范围、地理范围以及受试者的选择标准。

2. 人群样本:说明调查的目标人群,并说明是如何进行选择和招募的。

需要包括样本的大小、组成和分层方法等。

3. 数据采集方式:描述调查采集的主要数据类型和量表工具。

还要说明数据采集的时间、地点以及调查员的培训和质量控制等细节。

三、结果在结果部分,需要对调查过程中所获得的数据进行清晰的陈述和分析。

以下是一些需要包含的内容:1. 描述性统计分析:对调查所获得的人群特征、疾病发病率、传播途径等进行描述。

可以使用表格、图表等方式进行展示,并配以文字说明。

2. 流行病学指标计算:根据具体调查结果,计算相关的流行病学指标,如患病率、发病率、病例间隔等。

需要说明计算方法和公式,并解释结果的含义。

3. 因果关系分析:对各种因素与疾病之间的关系进行分析,如危险因素、保护因素以及相关性等。

可以使用回归分析或者卡方检验等统计方法。

四、讨论讨论部分是对调查结果进行解释和分析的核心部分。

以下是讨论部分应该包含的内容:1. 结果的解释:对结果进行解释,并从流行病学角度进行分析。

要探讨结果与现有文献和理论的一致性或差异性。

2. 结果的可靠性和适用性:评估结果的可靠性和适用性,包括数据的准确性、偏倚可能性以及结果的一般化能力等。

3. 结果的意义和启示:总结结果的重要性和对公共卫生政策和实践的启示,提出改善措施和建议。

医院感染的分子流行病学研究医院感染,也被称为医院获得性感染或卫生设施相关感染,是指在医疗机构内接受健康护理的患者在接受医疗过程中感染的一种疾病。

医院感染是全球范围内医疗领域的重要问题,导致医疗资源的浪费和患者安全的问题。

因此,对医院感染的分子流行病学进行深入研究至关重要,本文将探讨医院感染的分子流行病学研究的重要性、研究方法和应用前景。

一、医院感染分子流行病学研究的重要性分子流行病学是一种研究疾病在个体和群体层面上的基因和环境因素相互作用的方法。

在医院感染的研究中,分子流行病学可以揭示感染源头、传播途径和预防策略,具有重要的临床和公共卫生意义。

首先,通过分子流行病学研究,可以帮助确定医院感染的病原体。

通过分析患者标本中的病原体DNA或RNA,可以鉴定感染源头,确定病原体的种类和亚型。

这一信息对临床诊断、治疗和预防有着重要的指导意义。

其次,分子流行病学的研究还可以揭示医院感染的传播途径。

通过分析患者之间的病原体遗传相关性,可以判断感染在医疗机构内的传播方式。

这有助于制定针对性的感染控制策略,降低医院感染的传播风险。

最后,分子流行病学的研究能够评估医院感染的预防策略的有效性。

通过对不同控制策略的实施前后进行比较,可以评估其对医院感染发生率的影响,为医疗机构提供科学的管理建议。

二、医院感染分子流行病学研究的方法1. 分子流行病学建模分子流行病学建模是一种通过模拟疾病在个体和群体中的传播动态来预测疫情发展趋势和评估防控策略的方法。

通过收集患者的临床信息和病原体的遗传信息,可以建立数学模型,模拟医院感染的传播路径和规律。

这种方法可以帮助研究人员预测感染的流行趋势,评估不同预防措施的效果,并指导医疗机构的感染控制工作。

2. 分子流行病学调查分子流行病学调查是一种系统收集和分析个体和群体的基因和环境因素,揭示疾病发生和传播机制的研究方法。

在医院感染的研究中,可以通过采集患者、医务人员和环境样本,分离纯化病原体并进行遗传学分析,从而确定感染的来源和传播途径。

传染病的分子流行病学研究方法传染病一直是人类社会面临的严重挑战之一,了解和掌握传染病的流行规律对于防控病情、保护人民生命安全具有重要意义。

传染病的分子流行病学研究方法在近年来得到了广泛应用和发展。

本文将介绍传染病的分子流行病学研究方法以及其在传染病预防和控制中的应用。

一、简介传染病的流行规律研究是流行病学中的重要领域,它涉及到传染病的病原体、宿主和环境因素等多个方面。

传统流行病学方法主要关注传染病的流行病学特点,而分子流行病学方法则能够更加深入地研究传染病的病因学和发病机制。

传染病的分子流行病学研究方法可以通过对病原体的基因组学、转录组学以及蛋白质组学等方面的研究,来揭示病原体的发生演化、传播路径、宿主适应性等信息,为传染病的防控提供基础理论依据。

二、研究方法1. 病原体基因组学研究病原体基因组学研究是传染病分子流行病学的重要内容之一。

通过对病原体基因组的测序和分析,可以了解病原体的演化关系、潜在病原位点以及感染途径等信息。

病原体基因组学研究在疫情溯源、疫苗研发以及临床治疗等方面有重要应用。

2. 转录组学研究转录组学研究是通过对传染病病原体及其宿主的基因表达谱进行测定和分析,以揭示疾病的发生和发展机制。

转录组学方法可以帮助我们了解病原体在宿主中的生长和传播途径、致病机制以及宿主免疫应答情况等信息。

通过对转录组的研究,我们可以发现潜在的治疗药物靶点,并加强对传染病病理生理过程的理解。

3. 蛋白质组学研究蛋白质组学研究是分子流行病学研究的重要组成部分。

通过对传染病病原体及其宿主的蛋白质组进行研究,可以了解病原体的功能、调控机制以及与宿主相互作用的情况。

蛋白质组学研究还可以为药物靶点的筛选和疫苗研发提供理论依据。

三、应用前景传染病的分子流行病学研究方法已经在传染病的预防和控制中得到了广泛应用。

通过分析病原体的基因组、转录组以及蛋白质组数据,我们可以更加深入地了解传染病的发生和传播机制。

这将有助于设计更加精准的疫苗和药物,提高传染病的防控措施的有效性。

基于大数据的分子流行病学研究随着时代的发展和科技的不断进步,大数据已经成为一种流行的数据处理方法和技术手段。

在医学领域,分子流行病学研究早已不是新鲜的话题,而基于大数据的分子流行病学研究则是近年来个研究热点和前沿。

那么,什么是基于大数据的分子流行病学研究呢?为什么这个领域会受到广泛的关注?本文将对这一话题进行探讨和分析。

一、分子流行病学研究的定义及研究内容分子流行病学是流行病学领域的一个分支,是基于基因组和遗传信息对人群疾病流行病学进行研究。

它与传统流行病学的主要区别在于,传统流行病学主要关注人群的社会、经济、环境等因素对疾病的影响,而分子流行病学则更注重人群的基因、表达谱等因素对疾病的影响。

分子流行病学主要研究内容包括:1、基因与疾病的关系。

分子流行病学通过研究一些特定的遗传变异,探讨人群中患某种疾病的危险因素。

2、基因与环境的交互作用。

环境因素与基因之间的交互作用会影响疾病的发生和进展,分子流行病学可以为我们揭示环境因素与基因之间的复杂关系。

3、基因表达差异与疾病的关系。

分子流行病学通过研究基因的表达差异,探索不同基因表达谱与疾病的关系。

二、基于大数据的分子流行病学研究大数据有着海量、高维度、多样性、快速更新等特点,可以通过计算、统计、挖掘等手段,揭示隐藏在数据中的知识和规律。

在分子流行病学研究中,大数据可以帮助研究人员更全面、精准地了解疾病的发生和发展情况,及时发现预警信号,探索疾病的预防和治疗方法。

以下是基于大数据的分子流行病学研究的几个应用案例。

1、基因组学数据挖掘人类的基因组中共有约2万5千个基因,目前已知的疾病基因仅有大约3千个。

大量遗传学疾病没有得到充分的研究和认识。

基于大数据的基因组学数据分析可以为我们提供更准确、更全面的遗传学疾病基因信息,对于遗传学疾病的诊断、治疗和预防具有重要意义。

2、表达谱数据分析基因表达谱是基因组中表达的所有基因的数量和类型,可以揭示基因功能、分子途径以及细胞发育和分化等方面的信息。

如何撰写高质量的流行病学研究论文第二讲 分子流行病学研究报告

规范——STROBE-ME介绍

作者:陈茹, 段芳芳, 詹思延, CHEN Ru, DUAN Fang-fang, ZHAN Si-yan

作者单位:100191,北京大学医学部公共卫生学院流行病与卫生统计学系

刊名:

中华流行病学杂志

英文刊名:Chinese Journal of Epidemiology

年,卷(期):2013,34(7)

1.詹思延流行病学 2012

2.von Elm E;Altman DG;Egger M The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE)statement:guidelines for reporting observational studies[外文期刊] 2007(9596)

3.王波;詹思延如何撰写高质量的流行病学研究论文第一讲观察性流行病学研究报告规范-STROBE介绍[期刊论文]-中华流行病学杂志 2006(06)

4.詹思延第三讲 如何报告观察性流行病学研究--国际报告规范STROBE解读[期刊论文]-中国循证儿科杂志 2010(03)

5.Gallo V;Egger M;Mccormack V STrengthening the Reporting of OBservational studies in Epidemiology—Molecular Epidemiology(STROBE-ME):an extension of the STROBE Statement 2011(10)

6.Little J;Higgins JP;Ioannidis JP Strengthening the Reporting of Genetic Association studies (STREGA)-an extension of the STROBE statement[外文期刊] 2009(04)

7.严卫丽第四讲:如何报告遗传学关联研究--国际报告规范STREGA解读[期刊论文]-中国循证儿科杂志 2010(04)

8.Gallo V;Leonardi G;Genser B Serum perfluorooctanoate (PFOA) and perfluorooctane sulfonate (PFOS) concentrations and liver function biomarkers in a population with elevated PFOA exposure 2012(05)

引用本文格式:陈茹.段芳芳.詹思延.CHEN Ru.DUAN Fang-fang.ZHAN Si-yan如何撰写高质量的流行病学研究论文第二讲 分子流行病学研究报告规范——STROBE-ME介绍[期刊论文]-中华流行病学杂志 2013(7)。