维米尔简介以及高清作品

- 格式:doc

- 大小:4.66 MB

- 文档页数:35

【约翰内斯·维米尔】约翰内斯维米尔的简介,维米尔的艺术特点约翰内斯·维米尔是一位荷兰的画家,主要擅长风俗画,出生于1632年,因为出色的成就和独特的风格,约翰内斯·维米尔被人们称为是荷兰小画派的杰出代表画家之一。

他的代表作有《戴珍珠耳环的少女》和《天文学家》等等。

维米尔作品《天文学家》约翰内斯·维米尔出生在一个画商家庭中,他后来也继承了这个事业,一方面自己会创造和绘画,另一方面又是个小画商。

21岁的时候,他曾经做过公会的领导人,而且他的画技在当时也算是小有声誉。

但是维米尔的生活却是一直比较贫困,而造成这种情况的原因就是他的子女实在太多了。

所以他只能不断的出售作品来维持生活。

约翰内斯·维米尔的生活其实并不是轻松的,而在这之后的防御法兰西的战争又让维米尔更加劳累,而生活没有保障的他再次陷入了极端的困境中去,在这样困苦的时候,维米尔去世了。

在他43岁的生活中,其实创造了许多的作品,但是大部分都用来交换生活费用了,在他去世之后维米尔的作品也不知流向了何处,一直到19世纪才有人重新发现他的作品,这样才使的约翰内斯·维米尔这位杰出的画家不至于被埋没。

后来很多的维米尔的画作流传出来,经过专业的鉴定之后,终于确定了其中34幅真品,其余的则都是别人伪造的赝品,在这些真迹当中,大多数都是描绘日常生活的画作,也被称为是风俗画,而且在这些风俗画中大多数都是以普通的家庭妇女为主要人物。

画家维米尔是哪国的维米尔是一位特殊的小画派画家,说他特殊主要是因为在他有生年间,他的名声并不是特别的出众,当他去世之后,他的作品和名声很快就被淹没在时间中,直达十九世纪中期,人们才反应过来,维米尔是难得的人才,可是他却已经离开人世那么久,并且大多数的作品都已经失传。

那么画家维米尔是哪国的人呢?维米尔作品《窗前读信的少女》维米尔比较擅长描绘平时生活的世俗画,虽然在他的作品中也有风景类的,但是还是占得很小的比例,而因为维米尔的风俗画,描绘细致,内容朴素但是气氛温馨,所以维米尔也被称为是荷兰小画派的画家,那么画家维米尔是哪国的人就非常清晰了。

维米尔作品欣赏1(2007-08-08 20:04:49)标签:艺术赏析名画欣赏荷兰画派分类:名画欣赏约翰内斯·维米尔( Johannes Vermeer ,1632 - 1675年) 荷兰画家,1632年10月31日生于代尔夫特,1675年12月入葬于同地。

关于其生平,可靠的史料极少。

其父是丝绸商人兼旅店老板,可能兼做美术品生意。

维米尔于1653年结婚,并成为代尔夫特圣路加公会的画师。

1655年父亲死后他继承家业,依靠从商养家。

维米尔留存下来的油画真迹,据鉴定总共只有36幅。

其中署有最早年代的为《老鸨》(1656,德累斯顿画廊),可是有两幅未署年代的油画《基督在马太和马利亚家中》(爱丁堡国立苏格兰陈列馆)和《狄安娜和她的女伴们》(现藏海牙莫里斯皇家绘画陈列馆)显然属更早阶段。

这说明,维米尔早年可能绘制宗教神话画,后来才改变题材,主要画风俗画。

偶尔也画城市风景画。

他的风俗画中有些是带有寓喻性的。

维米尔的油画取材于市民平凡的日常生活,却赋予它以抒情诗般的意境。

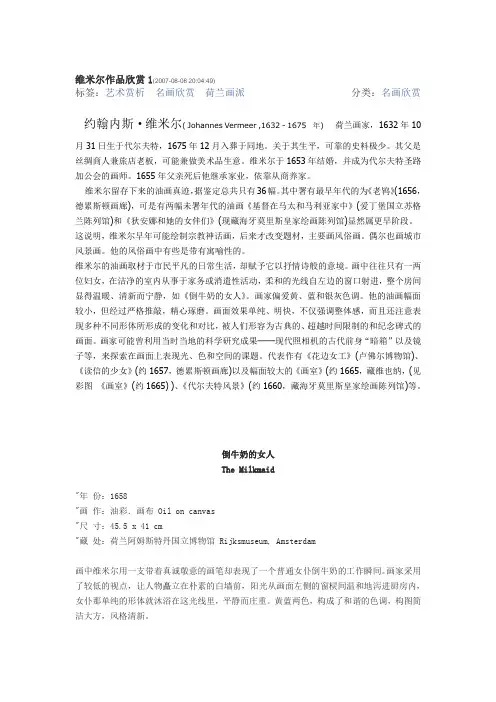

画中往往只有一两位妇女,在洁净的室内从事于家务或消遣性活动,柔和的光线自左边的窗口射进,整个房间显得温暖、清新而宁静,如《倒牛奶的女人》。

画家偏爱黄、蓝和银灰色调。

他的油画幅面较小,但经过严格推敲,精心琢磨。

画面效果单纯、明快,不仅强调整体感,而且还注意表现多种不同形体所形成的变化和对比,被人们形容为古典的、超越时间限制的和纪念碑式的画面。

画家可能曾利用当时当地的科学研究成果──现代照相机的古代前身“暗箱”以及镜子等,来探索在画面上表现光、色和空间的课题。

代表作有《花边女工》(卢佛尔博物馆)、《读信的少女》(约1657,德累斯顿画廊)以及幅面较大的《画室》(约1665,藏维也纳,(见彩图《画室》(约1665) )、《代尔夫特风景》(约1660,藏海牙莫里斯皇家绘画陈列馆)等。

倒牛奶的女人The Milkmaid"年份:1658"画作:油彩.画布 Oil on canvas"尺寸:45.5 x 41 cm"藏处:荷兰阿姆斯特丹国立博物馆 Rijksmuseum, Amsterdam画中维米尔用一支带着真诚敬意的画笔却表现了一个普通女仆倒牛奶的工作瞬间。

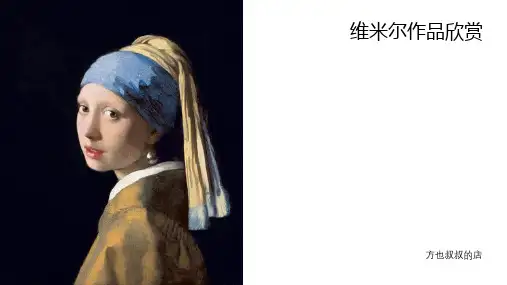

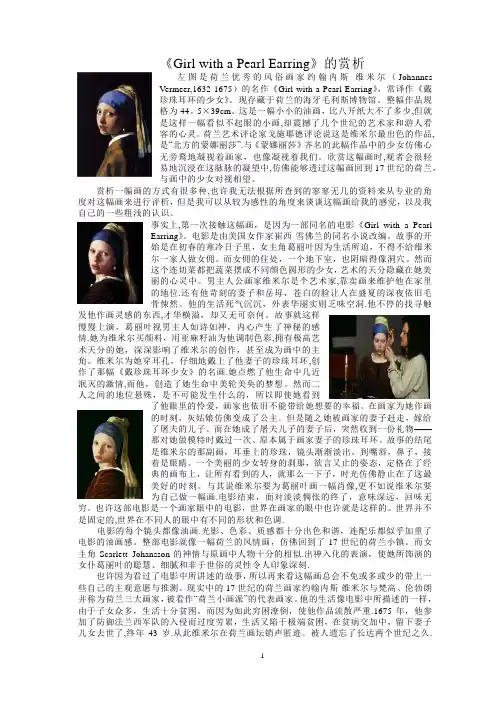

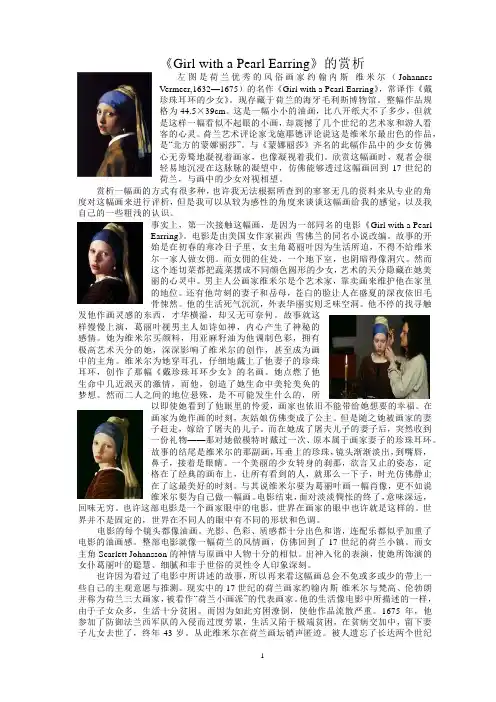

《Girl with a Pearl Earring 》的赏析左图是荷兰优秀的风俗画家约翰内斯·维米尔(Johannes Vermeer,1632-1675)的名作《Girl with a Pearl Earring》,常译作《戴珍珠耳环的少女》。

现存藏于荷兰的海牙毛利斯博物馆。

整幅作品规格为44。

5×39cm。

这是一幅小小的油画,比八开纸大不了多少,但就是这样一幅看似不起眼的小画,却震撼了几个世纪的艺术家和游人看客的心灵。

荷兰艺术评论家戈施耶德评论说这是维米尔最出色的作品,是“北方的蒙娜丽莎”.与《蒙娜丽莎》齐名的此幅作品中的少女仿佛心无旁鹜地凝视着画家,也像凝视着我们。

欣赏这幅画时,观者会很轻易地沉浸在这脉脉的凝望中,仿佛能够透过这幅画回到17世纪的荷兰,与画中的少女对视相望。

赏析一幅画的方式有很多种,也许我无法根据所查到的寥寥无几的资料来从专业的角度对这幅画来进行评析,但是我可以从较为感性的角度来谈谈这幅画给我的感觉,以及我自己的一些粗浅的认识。

事实上,第一次接触这幅画,是因为一部同名的电影《Girl with a PearlEarring》。

电影是由美国女作家崔西·雪佛兰的同名小说改编。

故事的开始是在初春的寒冷日子里,女主角葛丽叶因为生活所迫,不得不给维米尔一家人做女佣。

而女佣的住处,一个地下室,也阴暗得像洞穴。

然而这个连切菜都把蔬菜摆成不同颜色圆形的少女,艺术的天分隐藏在她美丽的心灵中。

男主人公画家维米尔是个艺术家,靠卖画来维护他在家里的地位.还有他苛刻的妻子和岳母,苍白的脸让人在盛夏的深夜依旧毛骨悚然。

他的生活死气沉沉,外表华丽实则乏味空洞.他不停的找寻触发他作画灵感的东西,才华横溢,却又无可奈何。

故事就这样慢慢上演,葛丽叶视男主人如诗如神,内心产生了神秘的感情.她为维米尔买颜料,用亚麻籽油为他调制色彩,拥有极高艺术天分的她,深深影响了维米尔的创作,甚至成为画中的主角。

维米尔作品《倒牛奶的女仆》赏析维米尔(1632~Z307年)是荷兰十七世纪著名画家,“后印象派”之父。

他出生于莱顿一个犹太商人家庭,后移居安特卫普。

在画风上,他有过许多变化,从他早期比较明亮、优美、秀丽的风格转为阴暗、沉郁,但仍保持着光的效果。

他的成熟作品《倒牛奶的女仆》在创作完成后被其债主给烧了,这使得他被迫流亡,最后在贫病交加中去世。

这幅画描绘的是一位坐在桌旁的妇女,她衣服整齐,正专心地往桌子上端放盛满牛奶的盘子。

而她身后是一堵淡黄色的墙壁和红色的地板,从红地毯的纹样看,这幅画应该画在地毯上。

这些用来支撑地板的圆柱形的石头,就像女仆手里拿着的那种红色的“盆托”。

墙角处是一张老式的桌子,上面堆放着卷宗等文件。

一台显微镜,靠墙放着。

看起来,女仆正在做的事情非常枯燥,又缺乏激情,不值得一画。

然而,在这平凡的表面下,却有着一个充满想象力和深度的故事。

我们首先注意到的是妇女背后的墙壁和地板,在远处的深处隐藏着那一抹刺眼的绿色。

接着我们再仔细观察两旁的物体,第一,墙上挂着有条纹的油画布,正对着我们的一侧有两只硕大的白色抽屉柜。

第二,左边摆放着红、蓝、紫等各种颜色的瓷器。

右边摆放着茶具。

最后,我们还会发现画家特别将女仆所在的那堵墙壁,描绘得特别偏向红色,有意使它倾斜。

再联系前面提到的牛奶的颜色,我们会很容易理解这是什么意思:绿色代表女仆的背影,红色则代表女仆在把牛奶端给客人时,脸颊上的绯红与红地毯的相呼应。

总之,这是一种非常直觉的,有关“红地毯”的想象。

当然,我们也可以根据这个线索,猜测画家想要表达什么。

在画面中,我们可以发现颜色的不断反复变化,黑白灰的渐变。

这是因为维米尔的“绘画即光的艺术”论。

简单的说,维米尔追求一种在最简单的环境中实现最丰富的色彩效果,光影和空气在这里有更重要的意义,光影强调了空间的立体感。

他画了许多自画像,他最喜欢画的是有人的景物,而不是动物。

从他的自画像中,我们可以发现维米尔的绘画始终没有离开真实性,甚至连五官的位置都不曾改变过。

被遗忘的大师丨约翰内斯·维米尔高清作品全集约翰内斯·维米尔(Johannes Vermeer,1632—1675)荷兰最伟大的画家之一,但却被人遗忘了长达两个世纪之久。

维米尔的作品大多是风俗题材的绘画,基本上取材于市民平常的生活。

他的画整个画面温馨、舒适、宁静,给人以庄重的感受,充分表现出了荷兰市民那种对洁净环境和优雅舒适的气氛的喜好。

维米尔留传下来的作品只有40幅左右,其中多数都是绘画精品。

被称为“荷兰小画派”的代表。

维米尔生活在一个没有照片、绚丽艺术杂志或时尚画廊的时代,那时画家的声望取决于能否产出大量画作,以及能否将这些画作卖给文化大都市中富有影响力的艺术品收藏家。

维米尔没有追随者或弟子来传播他的风格,更糟糕的是,他作画的速度很慢,并且很多作品都只卖给了代尔夫特小镇上的一位收藏家。

因此,在他去世后不久,他的名字便被人们遗忘,只有一些荷兰艺术专家记得他。

后来,为了提升市值,他的一些顶级精品还签上了其他荷兰画家的名字。

在维米尔被忽略近两个世纪后,极具冒险精神的法国艺术评论家和左翼政治家托雷·比尔热(Thoré-Bürger) 重新发现了他。

托雷被维米尔的《代尔夫特风景》深深触动,他在余生的时间中便投身于梳理欧洲艺术藏品和艺术品名录,查阅荷兰的档案,以期寻回这位画家的遗失作品并为其正名。

如今,除了仍流落在外的两幅作品,其他所有维米尔作品都已收藏到世界最负盛名的一些公共艺术收藏馆中。

戴珍珠耳环的少女44.5×39cm1665荷兰海牙毛利斯博物馆藏《戴珍珠耳环的少女》为维米尔最伟大的作品,被誉为荷兰的《蒙娜丽莎》此画面世三百多年来,世人都为画中女子惊叹不已:那柔和的衣服线条、耳环的明暗变化,尤其是女子侧身回首、欲言又止、似笑还嗔的回眸,唯《蒙娜丽莎》的微笑可与之媲美。

画中女子的真实身份,亦如《蒙娜丽莎》一样,是一个千古遗谜。

德尔夫特风景布面油画98×17.5厘米1660年藏海牙博物馆维米尔一生都在捕捉光的微妙变化,光中的色彩,似乎是他沉静内心的思考,窥见了光辉中的栖居者,然后在画面中表露出来,再穿透每一个观者的心。

《Girl with a Pearl Earring 》的赏析左图是荷兰优秀的风俗画家约翰内斯·维米尔(Johannes Vermeer,1632—1675)的名作《Girl with a Pearl Earring》,常译作《戴珍珠耳环的少女》。

现存藏于荷兰的海牙毛利斯博物馆。

整幅作品规格为44.5×39cm。

这是一幅小小的油画,比八开纸大不了多少,但就是这样一幅看似不起眼的小画,却震撼了几个世纪的艺术家和游人看客的心灵。

荷兰艺术评论家戈施耶德评论说这是维米尔最出色的作品,是“北方的蒙娜丽莎”。

与《蒙娜丽莎》齐名的此幅作品中的少女仿佛心无旁鹜地凝视着画家,也像凝视着我们。

欣赏这幅画时,观者会很轻易地沉浸在这脉脉的凝望中,仿佛能够透过这幅画回到17世纪的荷兰,与画中的少女对视相望。

赏析一幅画的方式有很多种,也许我无法根据所查到的寥寥无几的资料来从专业的角度对这幅画来进行评析,但是我可以从较为感性的角度来谈谈这幅画给我的感觉,以及我自己的一些粗浅的认识。

事实上,第一次接触这幅画,是因为一部同名的电影《Girl with a PearlEarring》。

电影是由美国女作家崔西·雪佛兰的同名小说改编。

故事的开始是在初春的寒冷日子里,女主角葛丽叶因为生活所迫,不得不给维米尔一家人做女佣。

而女佣的住处,一个地下室,也阴暗得像洞穴。

然而这个连切菜都把蔬菜摆成不同颜色圆形的少女,艺术的天分隐藏在她美丽的心灵中。

男主人公画家维米尔是个艺术家,靠卖画来维护他在家里的地位。

还有他苛刻的妻子和岳母,苍白的脸让人在盛夏的深夜依旧毛骨悚然。

他的生活死气沉沉,外表华丽实则乏味空洞。

他不停的找寻触发他作画灵感的东西,才华横溢,却又无可奈何。

故事就这样慢慢上演,葛丽叶视男主人如诗如神,内心产生了神秘的感情。

她为维米尔买颜料,用亚麻籽油为他调制色彩,拥有极高艺术天分的她,深深影响了维米尔的创作,甚至成为画中的主角。

被遗忘200年的荷兰风俗画大师维米尔,用35幅画让世界记住他Johannes Vermeer约翰内斯·维米尔(1632 -1675)荷兰风俗画家荷兰黄金时代最杰出的画家之一维米尔的作品长期以来一直被忽视,直到19世纪后期在法国才被发现重新发现。

1868年,法国政治记者、美术评论家Théophile Thoré-Bürger 在美术杂志投稿,称赞维米尔绘画的市井写实主义。

后来法国意识流作家普鲁斯特和天主教诗人保罗·克洛岱尔等都高度评价了维米尔的作品。

维米尔生前死后都不出名,画价低贱,晚期甚至在贫困线上仓促走完四十三岁的人生。

如今被认为是17世纪欧洲最具天赋和技巧的画家之一。

《戴珍珠耳环的少女》维米尔在构图、技巧、立意、灵感等所有方面,都超过他的同行。

在达利的艺术评分系统中,维米尔的作品高居古往今来第一位。

在泥沙俱下的艺术史里,果然,时间最公平。

维米尔的作品画面静静地流淌着荷兰黄金时代的风物人情。

《情書》维米尔的画整个画面温馨、舒适、宁静,给人以庄重的感受,充分表现出了荷兰市民那种对洁净环境和优雅舒适的气氛的喜好。

维米尔在艺术风格上也别具特色,他的绘画形体结实、结构精致,色彩明朗和谐,尤善于表现室内光线和空间感。

《倒牛奶的女仆》维米尔的画整个画面温馨、舒适、宁静,给人以庄重的感受,充分表现出了荷兰市民那种对洁净环境和优雅舒适的气氛的喜好。

维米尔在艺术风格上也别具特色,他的绘画形体结实、结构精致,色彩明朗和谐,尤善于表现室内光线和空间感。

《拿水壶的年轻女子》《油画寓言》《维金纳琴旁的女士与绅士》《窗前读信的少女》《持天平的女人》《写信女子》《骑兵和微笑的女子》《老鸨》天文学家《戴红帽子的女孩》《持长笛的女孩》《坐在小键琴边的女子》《吉他演奏者》自20世纪以来,研究维米尔的人就更多了,以前维米尔屈尊排在荷兰小画家之列,而今他的地位扶摇直上,同哈尔斯和伦勃朗并列为荷兰三大绘画大师。

约翰内斯·维米尔简介约翰内斯·维米尔(Johannes Vermeer 或Jan Vermeer ,1632年10月31日—1675年12月15日),是荷兰优秀的风俗画家,被看作“荷兰小画派”的代表画家。

荷兰黄金时代绘画大师,与梵高、伦勃朗合称为荷兰三大画家。

维米尔是荷兰最伟大的画家之一,但却被人遗忘了长达两个世纪之久。

维米尔的作品大多是风俗题材的绘画,基本上取材于市民平常的生活。

他的画整个画面温馨、舒适、宁静,给人以庄重的感受,充分表现出了荷兰市民那种对洁净环境和优雅舒适的气氛的喜好。

他在艺术风格上也别具特色,他的绘画形体结实、结构精致,色彩明朗和谐,尤善于表现室内光线和空间感。

维米尔的绘画给人一种真实性,除了日常生活中的真实之外还使人感到一种信仰上的真实感。

风景画:《代尔夫特的风景》、《小巷》等在《小巷》一画中,整个画面完全把时间凝固了,无论是在巷中洗衣的女人、坐在门前缝补的妇女,还是在路边游戏的小孩,她们原本正进行的动作,在维米尔的画笔下,完全停滞下来。

在这幅画前,我们的心灵得以沉淀,发出清淡的忧伤,我们在其中感受到身旁的时间正悄然地划过脚趾。

人物像:《倒牛奶的女仆》、《拿酒杯的少女》、《穿蓝衣读信的少女》、《花边女工》尽管这些画中的人物多是受雇维米尔画像而打扮成女仆模样的富家少女,但是在维米尔创造出来的画面中,她们却是那样大方质朴,丝毫没有做作之气。

维米尔虽一生以卖画为生,艰难度日,但他并没有因为金钱而贬低自己的艺术,每一幅作品都流露着他真实的内心。

因为维米尔很清楚,他是在为自己画画,甚至在有些时候是为了坚持自己的创作意图而不惜得罪画商。

在这些画面里,维米尔大胆地使用蓝色与柠檬黄,往往在画面之一角设置一扇窗户,那照射进房间的轻柔阳光让整个画面显得清新自然。

维米尔一生都在捕捉光的微妙变化,光中的色彩,似乎是他沉静内心的思考,窥见了光辉中的栖居者,然后在画面中表露出来,再穿透每一个观者的心。

解密油画大师——维米尔构图方法约翰内斯·维米尔(1632年10月31日—1675年12月15日)出生于荷兰,荷兰优秀的风俗画家,被看作“荷兰小画派”的代表画家。

维米尔一生默默无闻,作品不多,只有40几张油画,逝世后也鲜为人知。

维米尔不断用技法,去创造三维空间的幻觉,渲染自然光的效果。

《倒牛奶的女仆》 是在1657年至1658年前后创作,是对现实主义、色彩和构图的惊人展示。

在构图方面,女人、面包和桌子,组成的坚固的三角形布局。

这个区域包含绘画中大部分的颜色、光线。

当女仆低头倒着牛奶时,她的视线也暗示一条线。

将观者注意力,集中在这个三角形区域内。

在这个区域之外,不太重要的兴趣点,分散在构图周围。

墙底的瓷砖和盒子、左手边的吊篮、钉子和墙上的小洞等;油画《音乐课》画面的左侧悬挂一张长方形画,又通过前景中,放置一张铺着蓝底红花波斯毯的桌子,阻挡透视消失点的直接切入,加大室内空间感。

此画运用夸张的前景,造成前后物体尺寸对比强烈,地面图案的方格渐变也有助于空间的纵深感。

维米尔常在前景描绘,拉开一角的帷幔,限制画面空间的直接开放性,把观者的目光缓缓引进画面,增强画面构成的复杂性。

维米尔作画步骤:1、约翰尼斯·维米尔先用暗箱,将所画物体投影到灰色画布上,而后再用白粉笔画出人物草图。

2、画好草图后,约翰尼斯·维米尔用黑白调出的灰色修改草图。

维米尔每次修改人物一个部分,每一部分修改后再融色,使人物形体饱满,色彩边缘柔和。

只用黑白两色来修改完成每一部分。

3、第一部分色彩干后,开始第二部分,依然只用黑白两色。

维米尔用半透明的白色、灰色,提高肤色和四周物体的亮调,为下一步上光做好准备。

若底色太暗,上光时效果就会减弱而不明显。

4、第三部分开始给画面上光。

上光时,用油画颜料和调色油制出半透明色,并用干画刷融色。

5、维米尔用调色油、颜色和一滴威尼斯松节油,调出不透明的色彩,在画面的最高光处上光。

6、威尼斯松节油柔和高光四周的边缘,产生一种已用干刷融过色的感觉。

荷兰画家约翰内斯·维米尔油画作品【高清】弗美尔所生活的年代,是荷兰独立后新兴市民阶层高度发达的时代,而弗美尔所居住的德尔夫特城,据说有“欧洲最清洁的城市”之称(在丹纳的《艺术哲学》里对17世纪荷兰市民喜爱清洁与有秩序的生活方式作过详尽的介绍)。

我们只要遍览弗美尔不同时期的风俗画,就能领略它的这些特点。

这幅画虽然只能见到一户人家的厨房一角,然而女佣人的随遇而安的精神面貌,似乎可以给我们提供那个时代人民的普遍心理信息。

【画作名称】戴红帽的女孩【创作者】约翰内斯 维米尔(Johannes Vermeer,1632—1675 荷兰)【创作年代】1666-1667年【材质】板油彩【规格】23×18cm【现藏地】美国华盛顿国家美术馆有人指出,维米尔的全部艺术价值并不在于精确的写实技巧,而在于他以自己独特的艺术,反映了荷兰人民那种自我满足生活的某些侧面。

《戴红帽的女孩》没有激动的情绪,也没有欧洲古典式的爱情幻想,有的只是平静。

那种心静如水的纯真与清秀,在画家笔下得到了淋漓尽致的发挥。

红色与深色背景,明暗相交的女孩面部及饱满的构图,体现了风俗画的特定题旨要求。

这幅作品在技巧纯熟的前题下,成为有精神意义的卓越作品。

【画作名称】台夫特城景色(View of Delft)【创作者】约翰内斯 维米尔(Johannes Vermeer,1632—1675 荷兰)【创作年代】1660-1661年【类别】画布油画【规格】96.5×115.7cm【现藏地】荷兰海牙莫瑞修斯博物馆16世纪末,处于尼德兰北部,以荷兰为中心的七个省,经过了近半个世纪的长期、艰苦的斗争,终于摆脱了西班牙的殖民统治,1609年获得独立,成立了荷兰共和国。

独立后的荷兰由于新兴的资产阶级掌权,实行新型政体,世袭贵族和教会僧侣在这里没有地位,因此,宗教、神话主题的艺术在这里也没有市场。

可是,适合于市民及中产阶级口味的风俗画、风景画、静物画、肖像画却相当兴盛。

维米尔维米尔Johannes Vermeer (1632-1675)维米尔是荷兰最伟大的画家之一,但却被人遗忘了长达两个世纪之久。

维米尔的作品大多是风俗题材的绘画,基本上取材于市民平常的生活。

他的画整个画面温馨、舒适、宁静,给人以庄重的感受,充分表现出了荷兰市民那种对洁净环境和优雅舒适的气氛的喜好。

他在艺术风格上也别具特色,他的绘画形体结实、结构精致,色彩明朗和谐,尤善于表现室内光线和空间感。

维米尔的绘画给人一种真实性,除了日常生活中的真实之外还使人感到一种信仰上的真实感。

他的画光线并不是太多,却给人以明亮的感觉,虽然缺乏深刻的社会内容,但是画中这种平实的情感起到了净化人类心灵的作用。

德尔夫特街维米尔在作品《德尔夫特》的右侧绘出了鹿特丹城门,它由高大的主楼和双塔桥头堡组成,城门的前面一座双拉索桥把观者的视线引向右侧远处斯希河旁的船坞。

维米尔把斯希丹城门放在画面的中心,斯希丹城门的左侧是凯瑟尔(Kethel)城门,穿过城门便是斯希丹码头。

在维米尔所生活的年代,斯希丹城门的双塔已经绝迹,主体建筑中唯有城门得以幸存。

城墙由红砖砌成,砖层中镶嵌着沙岩石(这种建筑用的石材由当地生产,从外地进口十分昂贵)。

在主城门后的左面,我们看到军械库的屋顶。

今天,这些房子仍然矗立在那里。

这与荷兰艺术家简·德·比箫普在1663年一个更远的视点描绘的景观几乎一致。

维米尔的作品中模糊的部分在他这幅钢笔淡彩画中被清晰地绘出:凯瑟尔城门,斯希丹城门还有河对岸鹿特丹城墙上的双塔。

简·德·比箫普的画中有许多人站在码头和斯希丹城门的大坝附近,左侧城墙下是泥土筑成的坝,上面筑有半圆形的塔楼,一切都历历在目。

斯希丹城门上的双塔桥头堡未被画出(这与1663年的历史情况相符),根据史料记载,斯希丹和鹿特丹城门是1394年之后开始动工的,但到了1514年仍未完工。

1590-1591年,建筑师们根据当时的建筑时尚和审美趣味,运用现代技术对其进行重新装修。

维米尔《窗前读信的女孩》

作品名称:窗前读信的女孩

作者:约翰内斯·维米尔 johannes vermeer(荷兰)创作年代:1657年

材质:布面油画

规格:83x64.3cm

收藏:德国德累斯顿国立美术馆

油画中毫无缠绵悱恻之情,画家对自己笔下的人物反倒显得漠然而无动于衷,俨如一幅静物画。

维米尔作品大多是一面以冷色或几乎是单色的油彩作画,一而又以浓墨重彩衬托,如桌面上铺的东方桌毯,和自窗顶垂下的绯红窗帘。

油画中的气氛尽管淡漠,但画中的模特儿也像另外几幅作品一样,可能都是他的妻子卡特琳娜。

这幅油画是维米尔的室内画中,最大幅、最费功夫的一幅画。

但是这幅作品的笔法相当松散,不像是他在后期时画风成熟时的作品,可见这幅画应作于前期。

倒牛奶的少女(The Milkmaid)1658-60年油畫45.4 x 41 cm

Rijksmuseum, Amsterdam

Christ in the House of Martha and Mary 1654-55 Oil on canvas, 160 x 142 cm

National Gallery of Scotland, Edinburgh

Saint Praxidis 1655

Oil on canvas, 102 x 83 cm

Private Collection

Diana and her Companions 1655-56

Oil on canvas, 98 x 105 cm

Mauritshuis, The

Hague

The Procuress 1656

Oil on canvas, 143 x 130 cm

Gemäldegalerie, Dresden

A Woman Asleep c. 1657

Oil on canvas, 87.6 x 76.5 cm

Metropolitan Museum of Art, New York

Girl Reading a Letter at an Open Window 1657 Oil on canvas, 83 x 64 cm

Gemäldegalerie, Dresden

Street in Delft c. 1657-1658 Oil on canvas, 54.3 x 44 cm Rijksmuseum,

Amsterdam

Officer and a Laughing Girl 1658 Oil on canvas, 50 x 46 cm

Frick Collection, New York

Young Girl with a Flute 1658-60 Oil on canvas

National Gallery of Art, Washington

The Glass of Wine 1658-60 Oil on canvas, 65 x 77 cm Gemäldegalerie, Berlin

The Girl with the Wineglass 1659-60 Oil on canvas, 78 x 67 cm

Herzog Antal Ulrich Museum, Braunschweig

View of Delft c. 1660-61 Oil on canvas, 98.5 x 117.5 cm

Mauritshuis, The Hague

Girl Interrupted at her Music 1660-61 Oil on canvas, 38,7 x 43,9 cm

Frick Collection, New York

A Lady Writing a Letter 1662-64 Oil on canvas, 45 x 40 cm National Gallery of Art, Washington The Music Lesson 1662-65

Oil on canvas, 74 x 64 cm

Buckingham Palace, London

Woman with a Lute 1663

Oil on canvas, 52 x 46 cm Metropolitan Museum, New York

Woman in Blue Reading a Letterc. 1663-1664 Oil on canvas, 46.6 x 39.1 cm

Rijksmuseum, Amsterdam

Woman with a Pearl Necklace 1664 Oil on canvas, 55 x 45 cm

Gemäldegalerie, Berlin

Woman Holding a Balancec. 1664 Oil on canvas, 40.3 x 35.6 cm

National Gallery of Art, Washington

Young Woman with a Water Jugc. 1664-65 Oil on canvas, 45.7 x 40.6 cm

Metropolitan Museum of Art, New York

Girl with a Pearl Earringc. 1665-1666 Oil on canvas, 44.5 x 39 cm

Mauritshuis, The Hague

The Concertc. 1665-66

Oil on canvas, 72.5 x 64.7 cm

Isabella Stewart Gardner Museum, Boston

Portrait of a Young Woman 1666-67

Oil on canvas, 45 x 40 cm

Metropolitan Museum of Art, New York

The Art of Paintingc. 1666-1673 Oil on canvas, 130 x 110 cm

Kunsthistorisches Museum, Vienna

Mistress and Maidc. 1667-68 Oil on canvas, 90.2 x 78.7 cm

Frick Collection, New York

Girl with a Red Hat 1668

Oil on canvas, 23 x 18 cm National Gallery of Art, Washington

The Astronomer 1668

Oil on canvas, 50 x 45 cm Musée du Louvre, Paris

The Geographerc. 1668-1669

Oil on canvas, 52 x 45.5 cm

Stadelsches Kunstinstitut, Frankfurt am Main

The Lacemakerc. 1669-1670

Oil on canvas transferred to panel, 23.9 x 20.5 cm Musée du Louvre, Paris

The Love Letter 1669-70

Oil on canvas, 44 x 38 cm

Rijksmuseum, Amsterdam

Lady Writing a Letter with Her Maidc. 1670 Oil on panel, 72.2 x 59.7 cm

National Gallery of Ireland, Dublin

The Allegory of Faith 1671-74

Oil on canvas, 113 x 88 cm Metropolitan Museum of Art, New York

The Guitar Player 1672

Oil on canvas, 53 x 46 cm

Iveagh Bequest, Kenwood, London

Lady Seated at the Virginals 1673-75 Oil on canvas, 52 x 45 cm National Gallery, London

Lady Standing at the Virginals 1673-75 Oil on canvas, 52 x 45 cm

National Gallery, London。